Аналитические материалы предметной комиссии о проведении егэ по русскому языку в 2009 году

| Вид материала | Аналитические материалы |

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных, 564.31kb.

- Рекомендации для учащихся по подготовке к егэ по английскому языку автор-составитель:, 428.85kb.

- Методические рекомендации по подготовке учащихся к егэ по русскому языку, 88.06kb.

- Данный курс предлагается ученикам 11 классов, чтобы качественно подготовиться к итоговой, 530.65kb.

- Сценарий школьной площадки для 10-классников «Готовимся к егэ по русскому языку», 51.85kb.

- Методическое письмо о проведении государственного выпускного экзамена по русскому языку, 188.03kb.

- Программа и методические рекомендации по русскому языку программа по русскому языку, 1693.32kb.

- Методические рекомендации по разработке заданий для школьного и муниципального этапов, 266.45kb.

- Обучение сочинению – рассуждению по плану – алгоритму, 235.82kb.

- Олимпиадное задание по русскому языку в 2010-2011 учебном году для осваивающих программу, 768.53kb.

Аналитические материалы предметной комиссии о проведении ЕГЭ по русскому языку в 2009 году

I. Анализ ситуации

С целью подготовки к ЕГЭ в течение 2008-2009 уч. года в ИПК РО преподавателями кафедры гуманитарного образования и методистами Центра ЕГЭ ИПК РО (заведующая Соколик С.И.) была проделана следующая работа:

- Составлен план-график проведения курсов и семинаров. Состоялись курсы повышения квалификации, а также была проведена серия семинаров. Вопросы подготовки к ЕГЭ были включены в УТП всех курсов. Подготовка учителей предполагала работу в трех режимах: в режиме ученика, учителя, эксперта - в итоге разработана организационно - деятельностная модель процесса обучения.

- Разработаны «Методические рекомендации для завучей школ по предмету «Русский язык», в которых представлены схемы анализа ситуации подготовки к ЕГЭ, сравнительный и проблемный анализ результатов ЕГЭ (В.Н. Исакова, Е.Н. Шабанова).

- Для учителей края были переизданы и распространены «Дидактические материалы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку (сочинение)», а также « Дидактические материалы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку (языковые средства выразительности)» (В.Н. Исакова).

- Была проведена серия мастер-классов по темам: «Подготовка учащихся к выполнению наиболее трудных заданий части В», «Подготовка учащихся к написанию сочинения части С ЕГЭ», - количество обученных на курсах учителей – 480 (Е.Н. Шабанова).

- Были проведены курсы по темам: «Новые технологии оценивания качества знаний в системе обучения русскому языку», « Специфика части С ЕГЭ», «Работа над созданием вторичного текста при обучении школьников написанию сочинения» и др. в соответствии с планом – графиком, мастер - классы «Типичные затруднения учащихся при подготовке к ЕГЭ», курсы подготовки экспертов по оцениванию части С ЕГЭ. Общее количество обученных слушателей – 520 человек (В.Н. Исакова).

- Для экспертов были подготовлены «Методические рекомендации по оцениванию задания с развернутым ответом» (В.Н. Исакова).

- Были подготовлены и распространены среди слушателей раздаточные дидактические материалы по разным темам.

- Проведены консультации для учителей русского языка по вопросам подготовки и проведения экзамена.

- В марте, апреле и мае по заранее составленному плану-графику были проведены инструктивно-обучающие семинары для экспертов – учителей школ, преподавателей вузов, ссузов из гг. Красноярска, Железногорска, Канска, Минусинска, районов края. Количество обученных – 316 экспертов.

- В течение года Центром ЕГЭ ИПК была проведена серия разработческих семинаров, на которых формировалась стратегия и тактика реализации ЕГЭ по предметам (терминологический практикум, моделирование занятий в формате ЕГЭ, выявление запросов отдельных ОУ, территорий по вопросам ЕГЭ).

Результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ в Крае с 2007 по 2009г. по 100-б. шкале

Таблица 1

-

Год

Средний балл по 100- балльной шкале

Россия

Красноярский край

2007

49,1

52,9 (3,76 балла по 5-б.шкале)

2008

55,4

55,7 ( 3,45 балла по 5-б.шкале)

2009

56,5

57,2

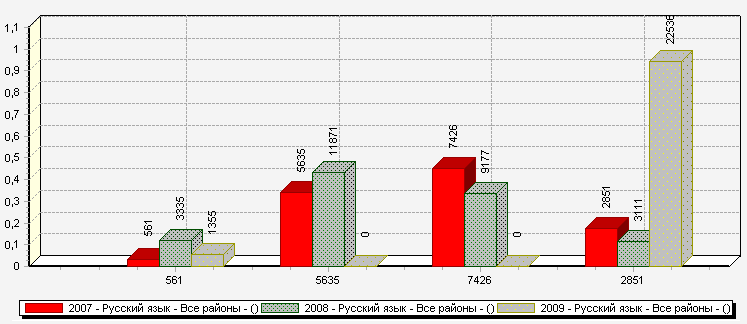

Результаты ЕГЭ в Крае с 2007 по 2009 г. по 5-б. шкале

Таблица 3

| 2007 год | 2008 год | 2009 год |

| Красноярский край 16473 | Красноярский край 25640 | Красноярский край 23 891 |

| «5» - 17,1% ( 2816) | «5» - 11,7 % ( 2996) | Справились 22836 94,7% |

| «4» - 44,8% (7379) | «4» - 33,4% (8572) | |

| «3» - 34,8% (5732) | «3» - 42,8 % (10991) | |

| «2» - 3,3% (544) | «2» - 12% (3081) | «2» 1055 5,3% |

Как видно из данных таблицы 1, результаты ЕГЭ по русскому языку в Красноярском крае за последние 3 года стабильно выше российских показателей: 57,2 по Красноярскому краю и 56,5 по России соответственно. Второй год экзамен по русскому языку является обязательным и наблюдается стабильный рост показателя среднего балла. Необходимо отметить, что относительно показателей прошлых лет идет повышение качества выполнения заданий ЕГЭ по русскому языку в Красноярском крае с 52,9 балла в 2007 году до 55,7 балла в 2008 году и 57,2 балла в 2009 году. Это подтверждает отмеченную в предыдущие годы положительную тенденцию (анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2005-2007 гг.). Такая тенденция сохранилась и в условиях обязательного ЕГЭ по русскому языку в 2009 году.

Пороговый показатель ЕГЭ по русскому языку в 2009 году составлял 37 баллов. Этот порог не переступили 1055 экзаменующихся (5,3 %). Это ниже российского показателя на 0,7 %.

Соответственно переступили пороговый показатель 22 836 экзаменующихся (94,7 %).

В 2009 году в Крае 23 выпускников получили за работу 100 баллов. Этот показатель уменьшился по сравнению с 2008 годом (в 2008 году – 25 стобалльников в 22 территориях края):

Таблица 4

Как видно из Таблицы 4, большинство 100-балльников – это выпускники городских школ, большая часть (69,5 %)– из Красноярска.

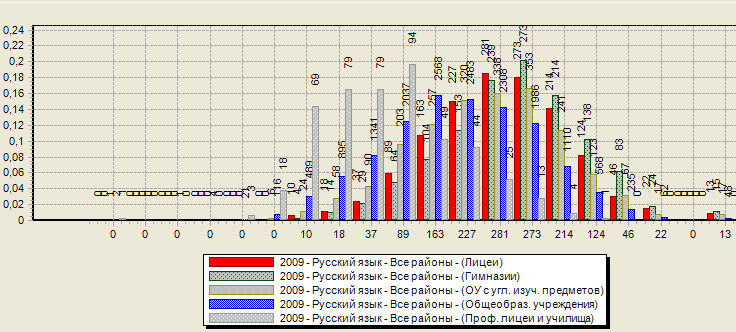

Показатели среднего балла в зависимости от статуса

образовательного учреждения

Таблица 5

| Статус ОУ | Количество выпускников 2008 | Средний балл 2008 | Количество выпускников 2009 | Средний балл 2009 |

| Гимназии | 1453 | 64,54 | 1354 | 66,3 |

| Лицеи | 1571 | 62,7 | 1517 | 64,1 |

| ОУ с угл. изучением предметов | 2170 | 61,12 | 2115 | 61,5 |

| Общеобразовательные школы | 18332 | 55,1 | 16274 | 56,8 |

| Профессиональные лицеи и училища | 105 | 51,1 | 479 | 45,4 |

| Вечерние (сменные) школы.. | 2009 | 41,1 | 1928 | 43,5 |

Средний балл в разных образовательных учреждениях

Таблица 6

Представленные выше таблицы 5 и 6 позволяют сделать ряд выводов относительно показателей среднего балла по русскому языку в разных по статусу школах:

1. В статусных школах показатели среднего балла значительно выше, чем в общеобразовательных школах. Причины этого заключаются в том, что в статусных школах есть резерв часов, отведенных на индивидуальные и групповые занятия по предмету. Кроме того, мотивация к обучению учащихся таких школ гораздо выше.

2. В профессиональных лицеях и училищах показатели среднего балла, напротив, значительно ниже, чем в общеобразовательных школах. Намного ниже показатели среднего балла у выпускников вечерних (сменных) школ, центров образования (см. Таблицу 5). Можно предположить, что, с одной стороны, недостаточно были проработаны Демоверсия, Спецификация и Кодификатор, с другой стороны – у учащихся не сформировался навык подготовки к новой итоговой форме аттестации, поскольку для них это только 3 год участия в новой форме итоговой аттестации. Выпускники профессиональных лицеев и училищ впервые все сдавали экзамен в форме ЕГЭ, количественно в 4 раза больше, чем в прошлом году, значительно снизился показатель среднего балла (см. Таблицы 5 и 6). Низкий уровень результатов может быть обусловлен следующим:

- недостаточной информированностью учителей и учащихся вечерних (сменных) школ относительно основных нормативно - правовых документов ЕГЭ: Демоверсии, Спецификации, Кодификатора, инструкций по проведению ЕГЭ;

- слабой мотивацией выпускников данных школ к высоким показателям обучения;

- низким процентом учителей, посетивших курсы повышения квалификации и краевые обучающие семинары.

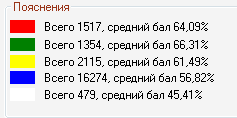

Результаты ЕГЭ в городах и сельских районах в 2009г.

Таблица 7

| Территория | Количество учащихся | Средний балл |

| г.Красноярск | 7124 | 59,6 |

| Все города края, кроме Красноярска | 7416 | 58,38 |

| Все сельские районы | 8829 | 54,38 |

Таблица 8

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в городах и сельских населённых пунктах (таблицы 7 и 8) показывает значительные различия в уровне подготовки учащихся сельских и городских школ. Комиссия отмечает более высокий уровень учебных достижений учащихся городских школ края, хотя и городские и сельские школьники выполняют одинаковые по сложности варианты КИМ. Это обусловлено следующим:

- более благоприятными условиями для общего развития школьников в больших городах (доступность информационных носителей), что непосредственно сказывается на их речевом развитии;

- недостаточной информированностью сельских учителей и учащихся относительно основных нормативно - правовых документов ЕГЭ: Демоверсии, Спецификации, Кодификатора, инструкций по проведению ЕГЭ;

- слабой мотивацией сельских школьников к обучению;

- низким процентом сельских учителей, посетивших курсы повышения квалификации и краевые обучающие семинары.

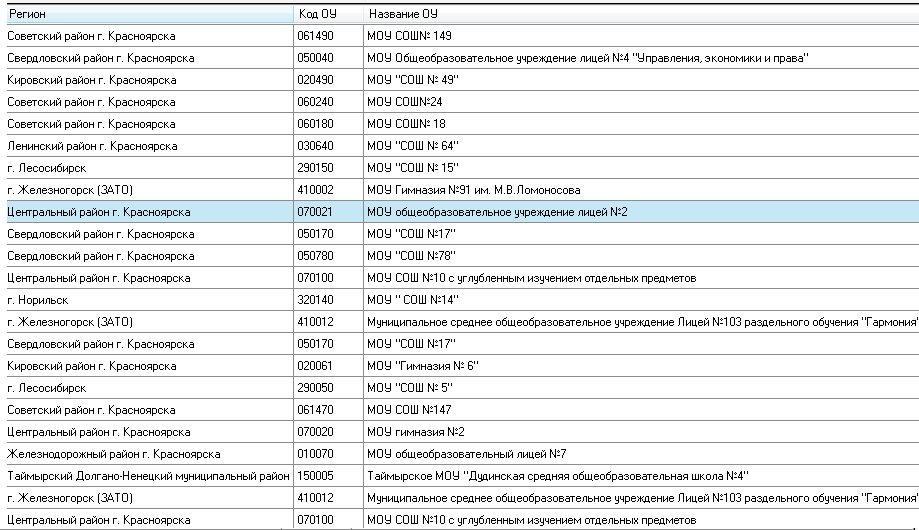

2. Результаты ЕГЭ по территориям Красноярского края

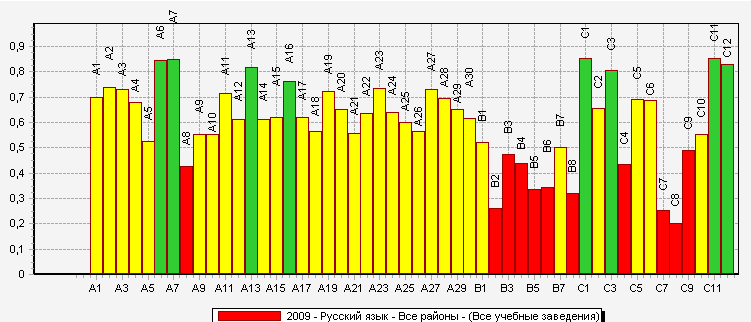

Диаграмма результатов ЕГЭ – 2009

по территориям Красноярского края.

Таблица 9

Изменения среднего балла по сельским территориям края

Таблица 10

-

Территория

Балл 2008

Балл 2009

Абанский

53,9

56+

Ачинский

52,8

52,4+

Балахтинский

53,6

58,8+

Березовский

56,4

56,1-

Бирилюсский

49,1

52,4+

Боготольский

56,4

59,6+

Богучанский

50,2

56,5+

Большемуртинский

49,4

53,3+

Большеулуйский

48,5

50,4+

Дзержинский

49,5

53,4+

Емельяновский

52,8

56,9+

Енисейский

52,6

53,1+

Ермаковский

49,7

52,8+

Идринский

51,8

54,6+

Иланский

50,6

52+

Ирбейский

52,4

55,8+

Казачинский

50,1

52,2+

Канский

53,5

53,1-

Каратузский

52,2

56,5+

Кежемский

53,8

56,6+

Козульский

52,7

54,5+

Краснотуранский

53

55,4+

Курагинский

54,7

57,3+

Манский

48,5

48,8+

Минусинский

52,5

54+

Мотыгинский

49,2

52,9+

Назаровский

53,7

55,5+

Нижнеингашский

48,4

50+

Новоселовский

54,7

55,6+

Партизанский

49,7

54,4+

Пировский

49,7

53,4+

Рыбинский

54,1

59+

Саянский

51

54,9+

Североенисейский

51

53,5+

Сухобузимский

52

52,2+

Тасеевский

51,2

57,3+

Таймырский

51,3

53,7+

Туруханский

50,2

56,8+

Тюхтетский

55

51,8-

Ужурский

46,5

49,7+

Уярский

55,3

55,9+

Шарыповский

48

46,6-

Шушенский

57,3

58,8+

Эвенкийский муниципальный

район

51,3

51,2-

Изменения среднего балла по городам края

Таблица 11

-

Город

Балл 2008

Балл 2009

Ачинск

58,1

60,1+

Боготол

50,1

50,1=

Бородино

57

59,5+

Дивногорск

60,5

58,6-

Енисейск

57

55,8-

Железногорск

61,6

63,2+

Заозерный

55,6

62,4+

Зеленогорск

61,1

61,2+

Игарка

57,8

61,6+

Канск

55,7

57,7+

Красноярск

58,4

59,6+

Лесосибирск

54,3

55,5+

Минусинск

54,2

58,6+

Назарово

55,2

58+

Норильск

55,7

57,1+

Солнечный

52,8

57,1+

Сосновоборск

59,1

61,1+

Шарыпово

54,1

58+

Изменения среднего балла по районам г. Красноярска

Таблица 12

-

Район

Балл 2008

Балл 2009

Железнодорожный

55,9

57,2+

Кировский

58

59,4+

Ленинский

56,2

57,2+

Октябрьский

60,8

61,1+

Свердловский

56,7

58,5+

Советский

59,6

60,8+

Центральный

59,2

60,5+

Примечание: знаком (+) отмечены территории , в которых в 2009 г. получены более высокие, чем в 2008г., результаты, знаком (-) – более низкие.

Как показывают Таблицы 9 – 12, из 68 территорий края в 62 наблюдается положительное изменение среднего балла по сравнению с прошлым годом, и только в 6 территориях фиксируется снижение среднего балла (Березовский, Канский, Курагинский, Тюхтетский районы и гг. Дивногорск, Енисейск), хотя снижение и незначительное.

Самые высокие показатели демонстрируют следующие территории: г. Железногорск, Заозерный, Игарка, Зеленогорск, Октябрьский район, Сосновоборск, Центральный район, Ачинск, Боготольский район, Рыбинский, Свердловский район.

Следует отметить территории, которые имеют низкие показатели среднего балла: Шарыповский, Манский, Ужурский, Нижнеингашский, Большеулуйский, г.Боготол, Иланский и др.

Низкие показатели по ЕГЭ имеют в основном отдаленные территории края. Однако для этих районов наблюдается некоторый рост среднего балла по сравнению с 2008 годом. В то же время из названного списка Бирилюсский, Ужурский, Манский, Пировский районы по-прежнему имеют низкие показатели, как и в предыдущие годы.

3. Факторы, влияющие на результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по русскому языку в Красноярском крае в 2009 стабильно выше общероссийских показателей за последние три года (см. таблицы 1,2,3). Изменение статуса экзамена (обязательная сдача ЕГЭ по русскому языку, увеличение числа сдающих экзамен выпускников) – это новая реальность ЕГЭ по русскому языку. По сравнению с предыдущими годами идет поступательное повышение среднего балла внутри края (52,9 балла в 2007 году и 55,7 балла в 2008 году, 57,2 в 2009 г.)

Факторы, влияющие на результативность ЕГЭ, можно разделить на 2 основные группы:

- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ;

- профессиональные компетенции педагога, среди которых выделяются умение использовать современные технологии обучения, умение учителя анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.

В условиях 2 года статуса обязательного экзамена результаты ЕГЭ вновь выше прошлогодних показателей по Красноярскому краю (55,7 в 2008 г., 57,2 в 2009). Все это позволяет говорить о сохранении положительной динамики в крае.

В то же время комиссия ЕГЭ по русскому языку после подведения предварительных итогов ЕГЭ – 2009 может сделать некоторые выводы о причинах, вызвавших снижение результатов по русскому языку в отдельных территориях края:

- низкая мотивация учащихся, для которых сдаваемый предмет не востребован при поступлении в вуз и в дальнейшей профессиональной деятельности;

- низкий уровень сформированности общеучебных умений и навыков учащихся;

- зачастую большая нагрузка учителей, работающих в выпускных классах;

- использование учителем для подготовки к ЕГЭ неэффективных методик;

- недостаточный доступ преподавателей к информационным ресурсам;

- отдаленность территорий от центра (см. стр. 8-10)

- недостаточно часов по предмету;

- волнение, страх учащихся перед экзаменом.

Общие выводы. Среди положительных факторов, способствующих улучшению результатов ЕГЭ в крае, комиссия отмечает следующие:

- Восьмилетнее участие учителей и выпускников школ края в эксперименте ЕГЭ привело к накоплению определенного опыта и позволило конструктивно активизировать работу тех и других;

- У учителей русского языка выработались оптимальные формы подготовки учащихся к новой форме аттестации;

- Значительную помощь оказали курсы повышения квалификации, проведенные КК ИПК РО, как стационарные, так и выездные;

- Способствовало повышению компетентностей (языковой, лингвистической, коммуникативной) издание, распространение методических пособий, рекомендаций, справочных материалов, изданных московским Центром подготовки к ЕГЭ и ИПК РО (в частности, дидактические материалы и рекомендации доцента В.Н. Исаковой, распространенные по краю в большом количестве);

- Подготовительная работа, проводимая кафедрой гуманитарного образования совместно с Центром по подготовке к ЕГЭ (заведующая С.И. Соколик). В частности, большую помощь школам оказала Программа деятельности учителей по подготовке к ЕГЭ, составленная преподавателями ИПК. Программа прошла апробацию на курсах стационарных и выездных.

- Восьмилетняя практика (2002 – 2009 г.г.) проведения экзамена в Красноярском крае и России создала благоприятный психологический климат в образовательной среде, поскольку содержание КИМ соответствует образовательному стандарту, а варианты экзаменационных заданий строго соответствуют представляемой в начале учебного года Демоверсии.

- высокий профессиональный уровень педагогов;

- проведение спецкурсов, индивидуально-групповых занятий;

- работа в профильном режиме;

- заинтересованность выпускников в продолжении обучения в вузе;

- неоднократное проведение пробных ЕГЭ с последующим анализом результатов и принятием мер по устранению пробелов;

- проведение тематических семинаров;

- внедрение в практику работы современных технологий обучения;

- курсовая подготовка учителей;

- надлежащий контроль за подготовкой к ЕГЭ со стороны администрации ОУ;

- отслеживание результатов работы по тестам в течение года;

- свободный доступ преподавателей к информационным ресурсам.

II. Анализ выполнения заданий

Выполнение заданий частей А, В, С

Таблица 13

Первая часть работы (А1-А30) проверяет усвоение выпускниками учебного материала на базовом уровне сложности. Задания части А (с выбором ответа) проверяют языковую, лингвистическую, частично коммуникативную компетенцию учащихся и используются для проверки понимания изученного материала, способности опознавать языковые единицы, классифицировать их, выявлять соответствие или несоответствие языковым нормам. Они проверяют также умение воспринимать содержание текста, определять его характерные особенности. Это задания базового уровня, охватывающие все основные разделы курса русского языка.

Результаты выполнения заданий части А

Таблица 14

| № задания | Содержание задания | Средний % выполнения в 2008 г. | Средний % выполнения в 2009г. |

| А 1 | Орфоэпические нормы | 58 | 70+ |

| А 2 | Лексические нормы (употребление слов) | 83 | 74- |

| А 3 | Морфологические нормы | 71 | 73+ |

| А 4 | Синтаксические нормы (употребление деепричастий) | 62 | 67+ |

| А 5 | Синтаксические нормы | 53 | 52- |

| А 6 | Текст. Последовательность предложений в тексте | 78 | 84+ |

| А 7 | Текст. Средства связи предложений в тексте. | 69 | 85+ |

| А 8 | Грамматическая основа предложения | 49 | 42- |

| А 9 | Характеристика сложного предложения | 50 | 56+ |

| А 10 | Морфологический разбор | 48 | 56+ |

| А 11 | Лексика. Значение слова в контексте. | 77 | 72- |

| А 12 | Правописание Н и НН во всех частях речи. | 64 | 62- |

| А 13 | Правописание безударных гласных | 71 | 82+ |

| А 14 | Правописание приставок. | 64 | 61- |

| А15 | Правописание окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. | 66 | 62- |

| А 16 | Правописание суффиксов. | 73 | 67- |

| А 17 | Правописание НЕ с разными частям речи. | 55 | 62+ |

| А18 | Слитное, раздельное и дефисное написание слов. | 63 | 58- |

| А 19 | Пунктуация в предложении с союзом И. | 59 | 72+ |

| А 20 | Пунктуация в простом осложненном предложении (обособленные члены). | 67 | 67= |

| А 21 | Пунктуация в простом осложненном предложении (вводные конструкции). | 65 | 56- |

| А 22 | Пунктуация в простом осложненном предложении (однородные члены). | 57 | 65+ |

| А 23 | Постановка двоеточия | 68 | 75+ |

| А 24 | Пунктуация в СПП. | 52 | 65+ |

| А 25 | Пунктуация в СПП. | 65 | 62- |

| А 26 | Грамматическая синонимия. | 60 | 56- |

| А 27 | Сжатие текста | | 75 |

| А 28 | Текст. Смысловой и композиционный анализ. | 74 | 70- |

| А 29 | Текст. Стиль и тип речи. | 57 | 66+ |

| А 30 | Текст. Анализ лексики. | 57 | 62+ |

Примечание: знаком (+) отмечены задания , по которым в 2009 г. получены более высокие, чем в 2008г., результаты, знаком (-) – более низкие, знаком (=) – соотносимые с 2008 г.

На основе анализа результатов выполнения заданий части А (таблица 14) можно сделать вывод о том, в целом базовый уровень усвоения языка достигнут. Статистические данные о выполнении заданий части А свидетельствуют, что учащиеся хорошо справились со следующими заданиями: А 1, А 3, А 6, А 7, А 13, А 17, А 19, А 22, А 23, А 27.

Относительно высокий процент выполнения представленных заданий связан со следующими факторами:

- Структура и содержание представленных заданий части А не претерпели значительных изменений на протяжении 8 лет экзамена, кроме задания А27.

- У учащихся появилась возможность воспользоваться тренировочными материалами (вариантами заданий с ответами) на этапе подготовки к ЕГЭ.

Лексические и синтаксические нормы хорошо усвоены учащимися потому, что этой теме уделяется внимание в школе в течение ряда лет.

Все задания части А ( кроме А 8) выполнены с результатом не ниже 50%. Результат выполнения большинства заданий превышает результат выполнения 2008 года.

Задание А 8 по сравнению с прошлым годом выполнено хуже и составляет 42 балла. При подготовке учащихся следует обратить внимание на задания, представляющие наименьший процент выполнения: А 5, А 8, А 9, А 10,А 18, А 21, А 26.

Выполнение заданий А5,А8, А9, А10 требует от учащихся знаний как теоретического, так и практического характера. Такой синтез является для учащихся традиционно трудным. Эти задания по справляемости находятся ниже допустимой нормы и требуют повышенного контроля со стороны учителя русского языка.

Задание А 18 (правописание НЕ с разными частями речи) является одной из самых трудных тем в области орфографии.

Задание А 26 представляет трудность потому, что традиционно в школе уделяется внимание лексической синонимии, а синтаксическая синонимия изучается недостаточно.

Результаты выполнения заданий части В

Задания части В (задания открытого типа с кратким ответом) ориентированы на проверку лингвистической и коммуникативной компетентностей учащихся, предполагают усвоение основных лингвистических (в том числе речеведческих и текстологических) понятий и грамматических категорий, умение оперировать ими для решения конкретных задач.

Таблица 15

| № задания | Содержание задания | Средний % выполнения в 2008 г. | Средний % выполнения в 2009 г. |

| В 1 | Словообразование | 31 | 52+ |

| В 2 | Морфология | 27 | 27= |

| В 3 | Словосочетание. Типы связи. | 42 | 47+ |

| В 4 | Грамматическая основа. Односоставное предложение. | 26 | 44+ |

| В 5 | Осложненное предложение. | 34 | 34= |

| В 6 | Сложное предложение с разными видами связи. | 36 | 35- |

| В 7 | Средства связи предложений в тексте | 37 | 50+ |

| В 8 | Анализ выразительных средств языка | 29 | 32+ |

Примечание: знаком (+) отмечены задания, по которым в 2009 г. получены более высокие, чем в 2008г., результаты, знаком (-) – более низкие, знаком (=) – соотносимые с 2008 г.

Дифференцированный анализ заданий части В показал, что этот раздел КИМ явился, как и в предыдущие годы, самым сложным по сравнению с заданиями частей А и С.

Показатели сформированности лингвистической и языковой компетенций находятся в пределах от 26% до 52% выполнения.

Впервые в 2009 году за 8 лет наблюдения показатели части В изменились в лучшую сторону: средний процент выполнения 5 заданий превышает показатели прошлого года (В1, В 3, В 4, В7 и В8)

Причиной относительно хороших показателей может являться то, что для выполнения этих заданий требуется сравнительно небольшой объём привлекаемых теоретических сведений.

Все задания части В отнесены к группе повышенной трудности, поскольку

- во-первых, предполагают работу не с отдельными словами или специально подобранными упрощёнными предложениями (что по понятным причинам преобладает на уроках), а с неадаптированным речевым произведением относительно большого объёма (200 – 300 слов);

- во-вторых, требуют владения лингвистической терминологией (в пределах школьной программы).

Почти все задания части «В» требуют повышенного внимания при подготовке, поскольку при их выполнении учащиеся демонстрируют недостаточно качественные знания и компетентностные характеристики. Прежде всего требуют контроля в систематической подготовке к ЕГЭ такие задания:

В2. (27% справляемости), что связано с объективными трудностями в распознавании и идентификации частей речи, при наличии в предложении сходных морфологических моделей слов.

Как показывают статистические данные, наиболее сложным для выполнения явилось именно задание В2, проверяющее теоретические и практические знания учащихся по разделу «Морфология». Данный раздел относится к традиционно сложным для выпускника. Например, аналогичное задание в 2004 году выполнило всего 4% выпускников (по России). При выполнении этого задания требуется хорошее владение теоретическими знаниями по распознаванию частей речи и практическими навыками. Экзаменуемые владеют базовыми знаниями по морфологии, что показывает выполнение подобного задания в части А (А10 – 55% выполнения), но задания в части А относятся к типичным, проявляемым в стандартных ситуациях. В более сложных случаях, предлагаемых для анализа в части В, допускаются ошибки (неверно квалифицированные отглагольные прилагательные, служебные слова, причастия, прилагательные, субстантивированные слова).

В5 и В6. (Соответственно имеющие 34 и 35% справляемости), что связано с объективными трудностями в формировании умения анализировать грамматическую структуру предложения и соотносить морфологические и синтаксические функции частей речи. Кроме того, эти умения базируются на сформированных качествах абстрактного мышления и грамматической логики, что не всегда удается основательно заложить в режиме программы по русскому языку в школе.

B8. (29 % cправляемости), что объясняется, во-первых, отсутствием систематической работы по анализу изобразительных средств в решении авторских задач высказывания; во-вторых, отсутствием должной понятийной, терминологической подготовки в понимании и анализе средств выразительности; в-третьих, объективными трудностями в выполнении данного задания, где возможны несколько правильных вариантов ответа.

Приведенные в таблице 15 данные свидетельствуют о том, что практически все задания высокого уровня сложности выполнены школьниками края лучше, чем в прошлом году, но слабее, чем части А и С. Причина улучшения результата заключается в том, что характер заданий в соответствии с Демоверсиями 2006-2008гг. не изменился. С другой стороны, возможные причины низкого уровня справляемости - недостаточно повторяется теоретический материал на уроках русского языка, так как в среднем по краю в старших классах на уроки русского языка выделен 1 час в неделю; в ряде территорий края не проводится репетиционный экзамен в формате ЕГЭ.

В условиях обязательного экзамена по русскому языку выполнение заданий части В демонстрирует слабую сформированность лингвистической компетенции у учащихся Красноярского края.

Результаты выполнения задания части С (сочинение)

Задание с развернутым ответом – это сочинение на основе предложенного текста. Оно проверяет сформированность коммуникативной компетенции – знаний, умений и навыков, необходимых для понимания чужих и создания собственных высказываний. Сочинение позволяет сделать более объективный вывод о состоянии языковой компетенции учащихся, так как истинный уровень грамотности проявляется в условиях свободного письма. Часть С соответствует повышенному уровню сложности.

Таблица 16

| № задания | Содержание задания | Средний % выполнения в 2008 г. | Средний % выполнения в 2009г. |

| К 1 | Формулировка проблем исходного текста. | 83 | 87+ |

| К 2 | Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. | 60 | 66+ |

| К 3 | Отражение позиции автора исходного текста. | 76 | 81+ |

| К 4 | Изложение экзаменуемым собственного мнения по проблеме. | 52 | 42- |

| К 5 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. | 61 | 69+ |

| К 6 | Точность и выразительность речи | 62 | 68+ |

| К 7 | Соблюдение орфографических норм. | 26 | 26= |

| К 8 | Соблюдение пунктуационных норм | 20 | 20= |

| К 9 | Соблюдение языковых норм. | 47 | 49+ |

| К 10 | Соблюдение речевых норм. | 50 | 56+ |

| К 11 | Соблюдение этических норм | 86 | 85- |

| К 12 | Соблюдение фактологической точности в фоновом материале. | 85 | 83- |

Примечание: знаком (+) отмечены задания , по которым в 2009 г. получены более высокие, чем в 2008 г., результаты, знаком (-) – более низкие, знаком (=) – соотносимые с 2008 г.

При проверке знаний учащихся по материалам части «С» обнаруживаются типичные недочеты, свидетельствующие о некоторых устойчивых негативных явлениях в системе подготовки по русскому языку выпускника школы:

- отсутствует на уроках русского языка и развития речи систематическая работа с текстовой информацией. Это должно было обеспечить формирование комплексного умения коммуникативной компетентности учащегося: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, видеть разные виды информации (содержательную, концептуальную, прагматическую), осознавать оригинальность авторской содержательно-концептуальной позиции, заявленной в тексте, и устанавливать информационные и концептуальные связи с опорой на собственный тезаурус. (Это приводит к типичным ошибкам в экзаменационных работах выпускников, связанным с неумением читать углубленно и выборочно, рецензировать, оценивать информацию.)

- недостаточное внимание по-прежнему уделяется практике аргументированного пересказа и реферирования, обеспечивающего грамотную передачу информации с использованием оценки изложенных автором фактов и с привлечением собственного фактологического материала. Подобных ошибок было в этом году чуть меньше, чем в прошлом. Умение реферировать и аргументированно оценивать информацию относят к уровню обязательных межпредметных компетентностных характеристик выпускников школы, свидетельствующих о состоянии интеллектуально-речевой культуры школьников. Отсутствие этих практических умений приводит к типичным ошибкам в экзаменационных сочинениях, связанным с дословной передачей авторского текста и отсутствием комментария к прочитанному и собственных аргументов, доказывающих понимание авторской системы доказательств, при внешнем, но, как оказывается, поверхностном понимании исходного текста. (Снижение результатов по критерию К4);

- не уделяется, к сожалению, по-прежнему должного внимания практике работы над речевыми и грамматическими ошибками в устном и письменном высказывании, что не позволяет сократить большое количество ошибок в грамматическом и речевом оформлении сочинений (Критерии К9 и К10). Не следует забывать, что общий уровень речевой культуры выпускника во многом определяется на основе оценки усвоения учащимися нормативных требований русского литературного языка;

- недостаточно внимания уделяется решению проблем интегрированного образования и установлению в контекстных, фоновых знаниях ученика взаимосвязи понятий, явлений, фактологического материала, относящегося к смежным областям научного знания. Недостаточно сформирована или вообще отсутствует письменная риторическая культура. (Это приводит к типичным ошибкам в оформлении аргументированного высказывания в связи с обозначенной проблемой). (Критерий К4);

- выполнение единых требований орфографического и пунктуационного режима требует повышенного контроля (Критерии К7 и К8). Если в прошлом году данные критерии находились ниже допустимой нормы, то в этом году статистические показатели свидетельствуют о наметившейся отрицательной тенденции в соблюдении орфографического и особенно пунктуационного оформления письменных высказываний. Не следует забывать, что орфографическая и пунктуационная грамотность в состоянии, так называемого, «свободного письма» при оформлении связного текста является истинным показателем сформированности орфографических и пунктуационных навыков человека.

Анализ ученических работ позволяет увидеть достаточно высокую степень подготовки учащихся по критериям К 1 (87%) и К 3 (81%). Причина этого, вероятно, заключается в следующем:

- Были даны для анализа не только публицистические тексты, но и большое количество художественных текстов с нравственной проблематикой. Анализ такого рода текстов оказался по силам учащимся, поскольку проблематика исходного текста предполагала вариативность.

- Небольшая рейтинговая шкала оценивания позволила максимально точно выставить баллы.

Общие наблюдения по части С:

- С заданиями части С выпускники справились значительно лучше, чем с заданиями части В. Уровень владения коммуникативной, лингвистической, языковой компетенциями колеблется от 20% до 87 % выполнения.

- Количество пустых бланков части С уменьшилось с 10% в 2008 г. до 8,3 % в 2009.

- Количество сочинений компилятивного характера увеличилось, как увеличилось количество работ, представляющих собой частично переписанный исходный текст..

- Результаты проверки и анализ работ части С позволяют отметить следующие недостатки в подготовке выпускников по русскому языку:

- на недостаточном уровне сформированы умения работы с текстом для понимания его содержания, проблематики, авторской позиции. Умения, связанные со способностью воспринимать художественные тексты, развиты менее, чем умения воспринимать тексты публицистического стиля. Восприятие текста оторвано от аналитических умений учащихся в обнаружении причинно-следственных связей как в фактическом материале текста, так и в его структуре и лексическом материале, что ведет к появлению логических ошибок.

- недостаточен уровень аргументации собственного мнения: ученики затрудняются в поисках аргумента – их уровень образования и общий кругозор не всегда позволяют это сделать; основной способ аргументации – обращение к собственному жизненному опыту; зачастую аргументы сводятся к тому, что экзаменуемый приводит примеры из жизни собственной семьи, ближайшего окружения. Редким является обращение к читательскому опыту, и в этом случае экзаменуемый выходит не на уровень обобщения, апелляции к точке зрения автора упоминаемого произведения, а на уровень пересказа событийной стороны произведения, оценки поступков героев;

- на недостаточном уровне находится практическая грамотность: при относительно хороших результатах, показанных учащимися в области орфографии и пунктуации в заданиях части А, выпускники обнаружили низкий уровень практической орфографической и пунктуационной подготовки, о чем и свидетельствуют их сочинения;

- как показал анализ результатов, в плане содержания сочинения-рассуждения наиболее низкий уровень знаний и умений выпускники школ имеют по критериям 2, 4. Эти данные весьма тревожны: они указывают на несформированность умений работать с информацией, получаемой от другого человека, осмыслять её, вырабатывать собственную позицию. В сочинениях экзаменуемых проявилась характерная для современного обучения тенденция стимулировать учащихся к предъявлению собственного мнения без внимания к содержанию источника, стимула высказывания. Однако понимание точки зрения, позиции автора обращенной речи является основой любого диалога, а следовательно, и основой любой коммуникации.

- множество примеров из сочинений выпускников говорит не просто об искаженном понимании текста, но и о диаметрально противоположном его понимании.

- работы выпускников 2009 года (подобное наблюдалось и в предыдущие годы) обнаружили отсутствие чувствительности к эмоциональной окраске текста, что особенно касается иронической интонации автора текста, а также к представлению различных точек зрения, особенно если они расходятся с точкой зрения самого автора.

- достаточно типичным является также неумение отличать автора от рассказчика, автора от героя.

- хотелось бы, чтобы композиционное решение сочинений выпускников показывало их творческий подход к выполнению этого задания, являлось свидетельством логически выстроенной мысли. Отсутствие целостного коммуникативного замысла, непонимание цели собственного сообщения явились причиной нарушения смысловой цельности или лексико-грамматической связности речи. Наиболее часто встречается отсутствие связи между смысловыми фрагментами, особенно это касается неумения учащихся ввести в текст своего сочинения аргументы.

- несомненно, требуется последовательная и планомерная работа с учащимися по развитию их словарного запаса, умению подобрать нужное по смыслу и стилю слово, построить синтаксическую конструкцию, что позволило бы учащимся не только передать собственную мысль, но и собственное отношение, эмоцию по поводу обсуждаемой проблемы.

- внушает беспокойство бедность и односторонность словарного запаса учащихся, упрощённость, однообразие синтаксического строя речи, слабо сформированное чувство стиля и его уместности в различных речевых ситуациях, хотя как отрадный факт можно отметить то, что реже стало использование в сочинении грубой и вульгарной лексики, жаргонных выражений;

- большая часть сочинений написана почерком, не всегда соответствующим нормам каллиграфии, а в некоторых работах просто неразборчивым.

- на недостаточном уровне сформированы умения работы с текстом для понимания его содержания, проблематики, авторской позиции. Умения, связанные со способностью воспринимать художественные тексты, развиты менее, чем умения воспринимать тексты публицистического стиля. Восприятие текста оторвано от аналитических умений учащихся в обнаружении причинно-следственных связей как в фактическом материале текста, так и в его структуре и лексическом материале, что ведет к появлению логических ошибок.

III. Выводы и рекомендации по совершенствованию подготовки и проведению ЕГЭ по русскому языку

для учителей русского языка:

- Обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседаниях МО.

- Рекомендовать разработать и использовать Программу деятельности учителя по подготовке к ЕГЭ командой единомышленников в школе, состоящей из завуча, руководителей МО и учителей – предметников. Программа предполагает деятельностный режим работы и включает 3 аспекта: организационно-управленческий, предметный, методический. Эта Программа предполагает разные виды деятельности, включая анализ и синтез, дает возможность выбора разных методических решений. Как показывает практика, это дает эффективные результаты.

- Рекомендовать использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход.

- Использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке творческих работ учащихся.

- Необходимо перестроить преподавание русского языка таким образом, чтобы создать условия для перехода от обучения «в грамматическом духе» к обучению « в риторическом духе». Это предполагает целенаправленное развитие диалогической и монологической речи учащихся (устной и письменной); формирование умения рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог вести этически корректно. Для этого целесообразно введение курса риторики в школьный компонент.

- Командировать по 2-3 представителя от района из числа учителей русского языка на курсы тьюторов, которые значатся в плане – графике ИПК.

- Продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку в системе методической работы в ОУ. Своевременно знакомиться с Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по русскому языку. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения.

- Отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров.

- Освоить критерии оценивания сочинения и использовать их при проведении промежуточной аттестации учащихся.

- Комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков.

- Рекомендовать учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ (начиная с 5-го класса).

- Произвести поэлементный анализ результатов ЕГЭ в своей школе, районе, крае.

- Рекомендовать использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, справочники.

- Завучам проводить мониторинг усвоения тем учащимися.

- Руководителям МО разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения темам на базовом уровне.

- Изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка, созданные Федеральным институтом педагогических измерений.

- Ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ЕГЭ.

для руководителей ОУ:

- Обеспечить ознакомление педагогических работников с нормативной базой проведения ЕГЭ и аналитическими данными по результатам экзамена.

- Организовать обмен опытом работы учителей, методистов, руководителей школ по подготовке и проведению ЕГЭ в школе, районе, крае.

- Усилить контроль за преподаванием русского языка в 5-11 классах.

- Обсудить на местах разработанные на краевых семинарах регламенты разных уровней по подготовке и проведению ЕГЭ.

- Создать координационный совет совместно с главой администрации, города, района по подготовке и проведению ЕГЭ.

- Создать школьные, муниципальные и управленческие команды по подготовке и проведению ЕГЭ. Изучить опыт деятельности команд школ, продемонстрировавших наиболее высокий результат, и распространить его.

- Установить контроль за периодичностью повышения квалификации учителей школ.

для КК ИПК РО:

- Проводить курсы по теме: «Методика работы с учащимися по материалам ЕГЭ». Проводить поддерживающие семинары по этой теме.

- Включать в предметные курсы тренажеры по проверке экзаменационных работ.

- Провести для территорий с низкими показателями ЕГЭ (см. стр. 8-10) выездные курсы повышения квалификации.

- Продолжить опубликование методических рекомендаций и дидактических материалов по вопросам ЕГЭ. Создать условия для написания названных материалов.

- Способствовать распространению на всех курсах кафедры гуманитарного образования Программы деятельности учителя по подготовке к ЕГЭ

- Предложить администрации УО отстающих по результатам ЕГЭ районов систему мероприятий по повышению квалификации учителей по проблемам подготовки к ЕГЭ по русскому языку.

для вузов:

1. Скоординировать деятельность с Центром довузовской подготовки по методической подготовке абитуриентов к ЕГЭ.

2. Провести семинар для преподавателей вузов по результатам ЕГЭ в крае.

Председатель предметной

комиссии по русскому языку

к.п.н., доцент КК ИПК РО В.Н.Исакова

Заместитель председателя предметной

комиссии по русскому языку методист ИПК РО,

учитель высшей категории СОШ №94 Е.Н.Шабанова

Диаграмма результатов ЕГЭ - 2009 по территориям Красноярского края.