Как феномен культуры

| Вид материала | Книга |

- Реферат. По предмету: история Отечественной культуры. Тема: Русское юродство как феномен, 222.83kb.

- Гламур как феномен культуры постиндустриального общества: методология исследования, 200.38kb.

- Туризм как культурно-исторический феномен 24. 00. 01 теория и история культуры, 650.88kb.

- Медицина как феномен культуры: опыт гуманитарного исследования 24. 00. 01 теория, 752.03kb.

- Феномен человека перевод и примечания Н. А. Садовского, 3155.55kb.

- Пьер Тейяр де Шарден феномен человека, 3176.62kb.

- Салон как феномен культуры XIX века: традиции и современность, 638.75kb.

- Гульжан Абдезовны «Феномен образовательного знания в диспозитиве культуры», 280.46kb.

- Популярность личности как феномен культуры 24. 00. 01 теория и история культуры, 410.06kb.

- Теория культуры семинар №1 феномен культуры, 39.09kb.

Сыктывкарский государственный университет

Российское Общество интеллектуальной истории

Сыктывкарское отделение

ИСТОРИЧЕСКОЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ

КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Сыктывкар

2005

УДК 168.522

ББК 71

И91

Историческое произведение как феномен культуры: Сборник научных статей / Отв. ред. А. Ю. Котылев, А. А. Павлов. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2005. 240 с.

ISBN 5-87237-496-8

Сборник составлен на основе докладов, сделанных на междисциплинарной научной конференции «Историческое произведение как феномен культуры», проведенной Сыктывкарским отделением Российского общества интеллектуальной истории на базе Сыктывкарского государственного университета 5 октября 2005 г.

Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных факультетов, всем интересующимся проблемами развития исторического знания.

УДК 168.522

ББК 71

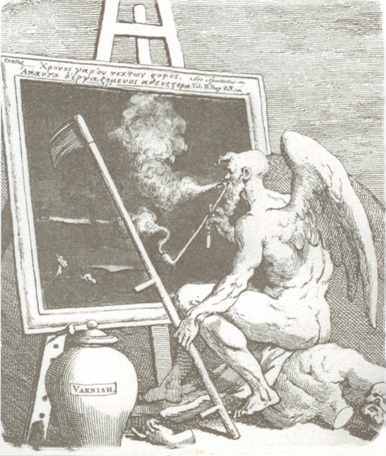

^ В оформлении обложки использована гравюра У. Хогарта «Время, окуривающее картину».

© Сыктывкарский ун-т, 2005

ISBN 5-87237-496-8

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие. Многообразие форм исторического творчества | 4 |

| Сурво А. А., Шарапов В. Э. Псевдофиктивные тексты | 7 |

| Семенов В. А., Максимова Л. А. Коми мир в отраженном свете меняющихся парадигм | 27 |

| Филимонов В. А. К вопросу о способах репрезентации античной истории: опыт универсального дискурса Н.И. Кареева | 34 |

| Мелихов М. В. «История Иудейской войны» Иосифа Флавия как один из литературных источников «Повести о взятии Царьграда турками» | 49 |

| Ефименко В. П. Историческая личность в историческом романе (В. Бласко Ибаньес и Ф. Купер) | 61 |

| Лабутина Т. Л. Источник в источнике: Портрет Карла II Стюарта в изображении королевского министра и просветителя маркиза Галифакса | 70 |

| Котылева И. Н. Новый стиль: Советский календарь и историческое сознание (1918-1930 гг.) | 77 |

| Садовникова О. А. Преемственность поколений: Воспоминания Э. К. Стэнтон и Х. С. Блэтч как источник по женскому движению в США XIX- н. XX вв. | 101 |

| Котылев А. Ю. Титаны переходной эпохи: Сравнительно-культурологический анализ автобиографий К.Ф. Жакова и П.А. Сорокина | 108 |

| Приложения | 168 |

| I. Дополнения к материалам Второй международной научно-практической конференции «Гендерная теория и историческое знание» | 168 |

| Лабутина Т. Л. Гендерный аспект Английской революции середины ХVII в.: зарождение феминизма | 168 |

| Фадеева И. Е. Философия трагедии и феноменология телесного | 176 |

| Шабатура Е. А. Поиски героини: репрезентация образа «новой женщины» в визуальном пространстве Советской России 1920-х гг. | 185 |

| II. «Аттические ночи» Авла Геллия о плебейском трибунате и трибунах (перевод, предисловие и комментарии А. А. Павлова) | 193 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многообразие форм исторического творчества

Два последних десятилетия в развитии социокультурной системы нашей страны привели к небывалому всплеску в развитии гуманитарных наук, связанному как с резким расширением информационного поля, исчезновением идеологических запретов, так и с возникшей необходимостью осмыслить происходящие изменения, соотнести их с историческим опытом России и всего мира. Эти процессы сопровождаются разрушением прежней социальной иерархии областей знания, размыванием границы между научным знанием и другими его видами, возникновением новых междисциплинарных дисциплин и направлений, формированием поливариантной методологии познания в каждой из гуманитарных дисциплин.

Историческая наука, переживая количественный и качественный рост, в то же время, испытав последствия «методологического кризиса», подверглась натиску со стороны альтернативных сфер знания, далеко не всегда успешно конкурируя с ними в сражении за умы сограждан. Такое положение объясняется не только неразработанностью технологий корректной популяризации и недостатком талантливых публицистов от науки, но и общим непониманием большинством специалистов места и роли исторического знания в социокультурной системе. Привыкнув думать о нем как исключительно о научном знании, многие ученые оказались неготовы к ситуации, когда наука должна отстаивать свое высокое положение в обществе в состязании с художественной культурой, средствами массовой информации, различными идеологиями и религиозными вероучениями. Сегодня стало очевидно, что право придания тому или другому событию статуса «исторического» вовсе не является монополией ученого, с этим по-своему справляются журналисты, писатели, пиарщики, авторы сомнительных теорий, иногда получающих широкое распространение.

Данная ситуация создана не просто оборотливостью отдельных торговцев информацией или их корпораций, но самой организацией новоевропейской культуры, пронизанной историческим отношением к миру. Уже в силу своей универсальности историческое знание не может быть достоянием и производным одной профессиональной группы, даже всецело посвятившей себя его созданию. Современный ученый должен исходить от признания множественности видов знания, способов его репрезентации и типов его восприятия. Именно представители науки в наибольшей степени заинтересованы в изучении и демаркации различных видов знания, установлении пределов объективации собственных исследований, выяснении возможностей и специфики собственно научного знания относительно других типов истории. Именно методы исторической референции, не сводимые полностью к «мерцаниям» смыслов в сознании разуверившегося интеллектуала, продолжают сегодня противостоять волне виртуализации культуры, превращению ее произведений в произвольный набор фикций.

В связи с этим особенно важным представляется проведение различений между видами и жанрами исторических текстов, определение их отношения к пространственно-временному континууму, способа создания, места и роли в социокультурной системе. Представляется возможным отделение собственно исторических текстов, содержанием которых является относительно строгая реконструкция событий прошлого, от квазиисторических, возникших как результат использования идеологических схем и преследования прагматических целей, и от псевдоисторических, созданных в процессе философского и художественного творчества. Опыт существования новоевропйской цивилизации показывает, что наиболее активно науке противостоит не третий вид, способный обогатить ее идеями и метафорами, но второй, маскирующийся наукообразными формами, периодически претендующий на то, чтобы занять место научного текста.

Различные виды исторического дискурса реализуются во множестве жанров произведений культуры, количество которых в последние годы заметно возросло. Например, в Республике Коми за последние полтора десятилетия, кроме традиционных монографий и сборников статей, изданы энциклопедии, хроника, историко-культурный атлас, книга памяти погибших в войне, мартиролог жертв политических репрессий и др., созданы такие оригинальные музейные экспозиции, как реконструкция портретной галереи знаменитых людей, выставка военных и лагерных писем в мультимедийном оформлении и др. Все это только примеры произведений научных жанров, само нарастающее многообразие которых настоятельно требует как осмысления данного процесса в целом, так и тщательного изучения каждого жанра и каждого отдельного произведения.

В определенном контексте любое произведение культуры может быть рассмотрено как историческое, если не в качестве сочинения, то в качестве источника, если не как результат изложения сознательных взглядов автора на прошлое, то, как выражение неосознанного временного отношения. В данном сборнике представителями целого ряда гуманитарных дисциплин (этнографии, философии, истории, культурологии) изучены с точки зрения выявления их исторического значения такие разные произведения как женские мемуары, философские трактаты, древнерусская повесть, интимный портрет монарха, социально-экономическое исследование античности, псевдоэтнографический дневник, испанский роман, политический календарь, творческие автобиографии. Соединение под одной обложкой столь широко разошедшихся точек зрения, парадоксально соотносящихся мнений и исследовательских позиций, имеет своей целью создание предельно общую перспективу, которая, возможно, откроет пути приближения к пониманию того, что такое историческое произведение в современной культуре.