Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 04. История русского языка Специальность

| Вид материала | Учебно-методический комплекс |

- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 02 История русского языка (часть 1) Историческая, 992.65kb.

- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 01. Теория языка Специальность 050301 Русский, 889.66kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине «история русского литературного языка» (название), 666.41kb.

- Учебно-методический комплекс дпп ф. 14 Программирование подготовки специалиста по специальности, 295.95kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины теоретические основы современного языкознания, 858.32kb.

- Учебно-методический комплекс опд. Ф. 03 Методика преподавания русского языка Специальность, 506.6kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины Словообразование и морфология русского языка, 1405.27kb.

- Р. А. Валеева история языка и письменности в мировой культуре учебно-методический комплекс, 1604.11kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины Общее языкознание Специальность, 1501.67kb.

- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 15 Практикум по орфографии и пунктуации Специальность, 430.84kb.

Учебный элемент 1.4: Вторичное смягчение полумягких согласных

Цели учебного элемента 1.4:

После изучения данного учебного элемента Вы сможете:

- назвать время вторичного смягчения согласных

- указать причины изменений

- назвать следствия данного процесса

Вторичное смягчение полумягких согласных

Таблица 6

| Процесс вторичного смягчения согласных – это: б˙е → б’е, п˙е → п’е, д˙е → д’е, т˙е → т’е, з˙е → з’е, с˙е → с’е, в˙е → в’е, м˙е → м’е, н˙е → н’е, л˙е → л’е, р˙е → р’е |

| Следствия вторичного смягчения полумягких согласных для фонетической системы русского языка |

| 1. Увеличение количества парных мягких согласных: было: н – н’, р – р’, л – л’, з – з’, с – с’ добавилось: б – б’, п – п’, в – в’, д – д’, т – т’, м – м’ |

| 2. Расширение употребления мягких согласных н’, р’, л’, з’, с’, т.е. увеличение количества слов с данными мягкими согласными. |

| 3   t’˙a . ä →а t˙ä → t’ä t’a → t’˙a |

| 4. Фонологизация мягкости согласных, т.е. противопоставленность t – t’ перед гласными [а, у]: го[ну] – го[н’у], во[ла] – во[л’а] |

| 5. Установление тесной связи между согласным и гласным в пределах одного слога (возникает функциональная единица – силлабема /от лат. syllaba слог/) |

| 6   бур’и бор’ê . Установление коррелятивных отношений твердых/мягких согласных (соотносительного ряда) в результате нейтрализации t – t’ перед гласными переднего ряда бур’а (Р.п. от боръ) бора т.е. возникли пересекающиеся ряды тв./мяг. согласных: р – р’ н – н’ и т.д. р’ н’ |

Задания УЭ 1.4:

- Дайте в транскрипции слова с учетом вторичного смягчения полумягких согласных, подчеркните те мягкие согласные, которые до вторичного смягчения были твердыми в полумягкой разновидности: покор~ни~, повhсть, кънига, дhnтьми, qчени~, чьсть, жилиmе, коньць, вьсhмъ, шили, родители.

Примечание: 1) В примере вьсhмъ согласный с’ исконно мягкий (возник в результате II палатализации из х); 2) в суффиксе –тел’– согласный л’ исконно мягкий (из праславянского сочетания *lj).

- Какими звуками различаются слова: быти – бити, волq – волю, радъ – р#дъ, жива – жив#, кqпъ (купля) – кqпь (наречие «вместе»). В каких парах слова различаются не одним звуком, а целым слогом? Перед какими гласными противопоставлены твердые и мягкие согласные?

- Первый отрывок из текста №2 затранскрибируйте сначала с учетом особенностей фонетической системы исходного периода, а затем с учетом вторичного смягчения согласных.

- Найдите в тексте №2 (все отрывки) слова, в написании которых отражено наличие звука [ä], расскажите о его истории.

Модуль 2: Процесс падения редуцированных и преобразование системы вокализма после утраты редуцированных гласных

Общие цели модуля

После изучения данного модуля Вы сможете:

- охарактеризовать изменения в фонетической и фонологической системе древнерусского и великорусского периода

- назвать причины фонетических и фонологических изменений

- охарактеризовать следствия произошедших изменений

Частные цели модуля

- охарактеризовать процесс падения редуцированных и его следствия

- охарактеризовать процесс изменения е в о

- назвать время, причины, следствия развития аканья

- охарактеризовать процессы изменения гласных [ê] и [ô]

К

УЭ 2.1

УЭ 2.2

УЭ 2.3

УЭ 2.4

арта модуля:

Учебный элемент 2.1: Процесс падения редуцированных (конец XI в – XIII в)

Цели учебного элемента 2.1:

После изучения данного учебного элемента Вы сможете:

- охарактеризовать процесс падения редуцированных, имевший двусторонний характер, и его причины

- назвать время протекания данного процесса

- перечислить следствия процесса падения редуцированных в области гласных, согласных, морфологии и фонологии

- находить в текстах слова, претерпевшие изменения, и давать им исторический комментарий

- характеризовать тексты с точки зрения графики и отражения в них следствий процесса падения редуцированных

Процесс падения редуцированных (конец XI в – XIII в)

и его следствия Таблица 7

| Процесс падения редуцированных носит двусторонний характер, так как: | |

| С одной стороны, утрачиваются редуцированные в слабых позициях: ь → ø : чьто → что ъ → ø : къто → кто ǔ → ø : имhнǔjе → имhн’jе | С другой стороны, редуцированные изменяются в гласные полного образования в сильных позициях: ь → е: дьнь → д’ен’ ъ → о : сънъ → сон ǔ → е : шǔjа → шеjа ы → о: дорогыjь → дорогоi |

| Отражение процесса падения редуцированных в памятниках письменности | |

| 1. Начиная с конца XI в, отмечается пропуск букв ь, ъ: кънигамъ – книгамъ, вьсhмъ – всhмъ, кън#зь – кн#зь. | |

| 2. Наблюдается неправильное употребление букв (смешение букв) ь, ъ: конъца вм. коньца | |

| 3. С конца XIII в отмечается написание буквы е на месте ь и буквы о на месте ъ: бо»рескъ вм. бо»рьскъ, конець вм. коньць, золъ вм. зълъ, верхq вм. вьрхq, корма вм. кърма. | |

| 4. Написание буквы е на месте и или ь, где исконно был звук ǔ: повhстии – повhстеи. | |

| Следствия процесса падения редуцированных | |

| I. в структуре слога: | |

| 1       . Появление закрытых слогов и как результат – ограничение действия принципа построения слога по восходящей звучности: . Появление закрытых слогов и как результат – ограничение действия принципа построения слога по восходящей звучности: миръ [м’ и | р ъ] → [м и р], горько [г о р’|к о ] | |

| 2. появление новых сочетаний согласных: а) сонорный + шумный: ръжи → ржи, лъбы → лбы, ръты → рты; б) шумный взрывной + сонорный: сhдьло → сhдло; в) сочетания согласных с [j]: брати"» [бра|т’ǔ|j’а] → [бра|т’j’а], вию [в’ǔ|j’у] → [в’j’у]. | |

| 3. Появление односложных слов знаменательных частей речи: зовъ → зов, шелъ → шел, радъ → рад. | |

| II. в области гласных и согласных звуков: | |

| 1. Уменьшается количество гласных (ъ, ь – утрачиваются). | |

| 2. Наблюдается явление ассимиляции в группах согласных: а) по глухости/ звонкости: [ло|дъ|ка] → [ло|тка], [ко|с’ь|ба] → [ко|з’ба]; б) по твердости / мягкости: [съ|н’и|къ] → [с’н’ик]; в) по месту образования: [съ|ш’и|тъ] → [ш’ыт] г) по способу образования: [д’ê|т’ь|ска|jа] → [д’êц’|ка|jа]: [т’ск] → [ц’к] | |

| 3. Наблюдается явление диссимиляции (по способу образования): [л’е|гъ|ко] → гк → кк → хк → [л’е|хко], [ч’ь|то] → [ш’то] | |

| 4. Оглушение шумных звонких согласных на конце слов: [плодъ] → [плот], [разъ] → [рас] | |

| 5. Упрощение групп согласных в начале, в середине и в конце слов: а) [л’ьна] → [л’на] – альняной – в диалектах русского языка; б) [н’еслъ] → [н’есл] → [н’ес] – утрата одного из согласных; в) [в’ê|тръ] → [в’êтр] → [в’е|т’ер] – развитие гласного между согласными; г _ ) [съ|л |н’ь|ц’е] → [сон’ц’е] – непроизносимый согласный; д) [о|с’е|н’ь|н’е|j’е] → [о|с’е|н’н’е|j’е] → [о|с’е|н’е|j’е] – долгий согласный (в орфографии – удвоенный согласный) е) развитие гласного на месте редуцированного в слабой позиции в результате выравнивания основ по аналогии: [сл’ь|за] → [сл’за] → [сл’е|за] | |

| 6. Появление согласных [ф, ф’] из [в, в’] в результате оглушения: [ло|въ|ко] → [ло|фко], [кров’ь] → [кроф’] | |

| 7. Отвердение губных согласных на конце слов: [сто|лъ|м’ь] → [сто|лом], [го|лу|б’ь] → [го|луп] (в диалектах) | |

| 8. Явление второго полногласия: сочетания -ьр-, -ър-, -ъл- между согласными перед слогом с редуцированными гласными в слабой позиции развились в полногласные сочетания (в основном, по диалектам русского языка): [мъ|л|н’ǔ|j’а] → молонья, [в’ь|р’|хъ] → верех, [в’ь|р’|въ|ка] → веревка | |

| П  римечание: ассимиляция и диссимиляция согласных носит регрессивный характер, т.е. влияет последующий согласный на предыдущий: дк →тк римечание: ассимиляция и диссимиляция согласных носит регрессивный характер, т.е. влияет последующий согласный на предыдущий: дк →тк | |

| III. в области фонологи: | |

| 1 с – з с с – з з . Оформление соотносительного ряда согласных по глухости-звонкости:     и и т.д. | |

| 2. Завершение фонологического противопоставления тв./мяг. согласных с появлением позиции конца слова, где тв./мяг. как различительный признак ничем не обусловлен ([кон – кон’], [пут – пут’] и т.д.) | |

| Фонологическая система русского языка становится системой консонантного типа. До падения редуцированных ведущую роль играли гласные и система имела вокалистический характер. | |

| IV. в области морфологии: | |

| 1. Изменение звукового состава морфем и появление морфем без гласных звуков: сны (из съны), сбит (из събитъ), вечерний (суффикс -н- из -ьн-), русский (суффикс -ск- из -ьск-). | |

| 2. Появление нулевого окончания: плодъ → плод | |

| 3. Беглость гласных о, е (чередование о||ø, е||ø): сънъ – съна → сон – сна; дьнь – дьни → день – дни – как следствие процесса падения редуцированных и как результат явления аналогии: камень – камня, ров – рва. | |

Задания УЭ 2.1:

- Известно, что в словах крестить, блоха, глотать, кровавый, слеза, дрова гласные е, о в корне появились на месте редуцированных гласных ъ, ь, которые находились в слабой позиции. Как полагают историки языка, звуки е, о возникли путем аналогического выравнивания основ с формами или однокоренными словами, в которых ъ, ь были в сильных позициях: крестить из крьстити по аналогии с крьстъ, где ь → е. Подберите к остальным словам формы или однокоренные слова, где гласные е, о были бы из редуцированных в сильной позиции.

- Используя исходную форму к указанным примерам, установите, в каких случаях звуки е, о возникли из редуцированных в сильной позиции, т.е. фонетическим путем, а в каких - в результате действия явления аналогии (все формы дайте в транскрипции до эпохи падения редуцированных):

жьньць: жнец – жнеца – жнецу;

Смольньскъ: Смоленск – Смоленска;

ръпътъ: ропот – ропота – роптать;

чьтьць: чтец – чтеца;

Витьбьскъ: Витебск – Витебска.

Задание выполняйте по образцу: пьсьць: песец – песцу – [п’ь|с’ь|ц’ь] – [п’ь|с’ь|ц’˙у], в Им.п. звук е в корне появился по аналогии с формами косвенных падежей.

- С утратой редуцированных гласных появились новые труднопроизносимые сочетания согласных. Какими путями шло устранение трудностей в произношении? (см. таблицу 7)

Рассуждайте по образцу: сьрдьце [с’ь|р|д’ь|ц’е] → [с’ерц’е] – в данном слове в результате процесса падения редуцированных один редуцированный (в слабой позиции) утратился, а другой (в сильной позиции) изменился в звук [е], в результате чего в середине слова появилось труднопроизносимое сочетание согласных [рд’ц’], трудность в произношении которого устранялась путем утраты одного из согласных – [д’]. Так появляется непроизносимый согласный звук.

Проанализируйте по образцу следующие слова: чьстьно, вhтръ, qгль, Пльсковъ, греблъ.

- Какие новые сочетания согласных появились в слоге после процесса падения редуцированных в словах: сqди", метьла, пътица, сhдьло, сътьн".

- Проанализируйте написания слов из памятников древнерусского языка XII – XVII вв, установите, какие следствия падения редуцированных отражают данные написания. Рассуждайте по образцу: битца – это инфинитив глагола битис# [б’и|т’и|с’˙а]. В инфинитиве произошла редукция гласного [и] в эпоху падения редуцированных, в сочетании [т’с’] наблюдается регрессивная ассимиляция согласных по способу образования – [т’с’] → [тц’] (щелевой [с’] влияет на взрывной [т’] и возникает аффриката).

Проанализируйте следующие слова:

а) з дерева, згниет, здhлати;

б) ниско, глатких, р#пчиковъ, на ношках;

в) ишатра (изъ шатра), ижати (изжати);

г) сотцкихъ, женитца;

д) хто, охт#бр#, м#хкою, х кормоу.

- Какое явление наблюдается в следующих словах, как оно появилось?

Низкий – низок, овец – овца, лесть – льстить, зов – звать. Восстановите звуковой облик этих слов для начала письменного периода древнерусского языка (X в).

- Явление, о котором идет речь в предыдущем задании, широко представлено в современном русском языке в различных морфемах. Приведите по 2 примера слов на каждую морфему.

Образец: сбить – собрать и т.д.

- Установите, каким путем возникло чередование о||ø, е||ø в приведенных ниже примерах: а) фонетическим, т.е. в процессе падения редуцированных; б) как следствие упрощения групп согласных; в) морфологическим путем, т.е. по аналогии со словами, где чередование возникло фонетическим путем: зов – звать, овец – овца, льстить – лесть, ров – рвы, сестра – сестер, лед – льды, огонь – огни, рожь – во ржи, камень – камня, стекло – стекол.

Справка: в древнерусском языке до падения редуцированных было: зъвъ, овьца, льсть, ровъ, сестра – сестръ, ледъ, огнь, ръжь, камень, стекло – стеклъ.

- Дайте в транскрипции следующие древнерусские слова: вьрхъ, кърмъ, пьрвыи, четвьргъ, чьрныи. Помните, что плавные согласные [

,

, ] образовывали слог (см. таблицу 5) К какому явлению привело падение редуцированных в такого типа словах (см. таблицу 7, п.II., 8)? Выпишите из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля 2-3 примера слов с данной особенностью.

] образовывали слог (см. таблицу 5) К какому явлению привело падение редуцированных в такого типа словах (см. таблицу 7, п.II., 8)? Выпишите из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля 2-3 примера слов с данной особенностью.

- Изложите историю фонетического состава приведенных ниже слов по образцу: съдоровъ – (X – нач. XI в) – [съ|до|ро|въ] – в слове 4 слога, все открытые.

После падения редуцированных – [сдоров].

Следствия падения редуцированных – [здороф]:

а) появление закрытого слога;

б) оглушение конца слова и в результате

в) появление нового согласного звука [ф];

г) ассимиляция по глухости/ звонкости [сд] → [зд];

д) появление нулевого окончания.

вьсhмъ, правьда, пльсковъ, съдhсь, дьбр#ньскъ.

Текст № 3

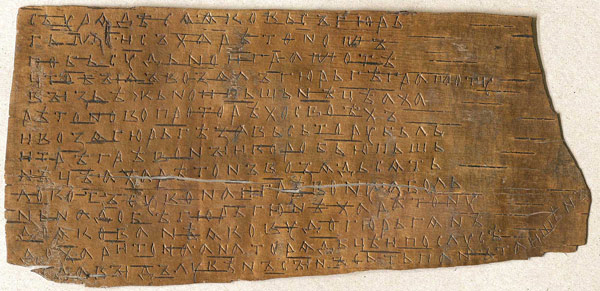

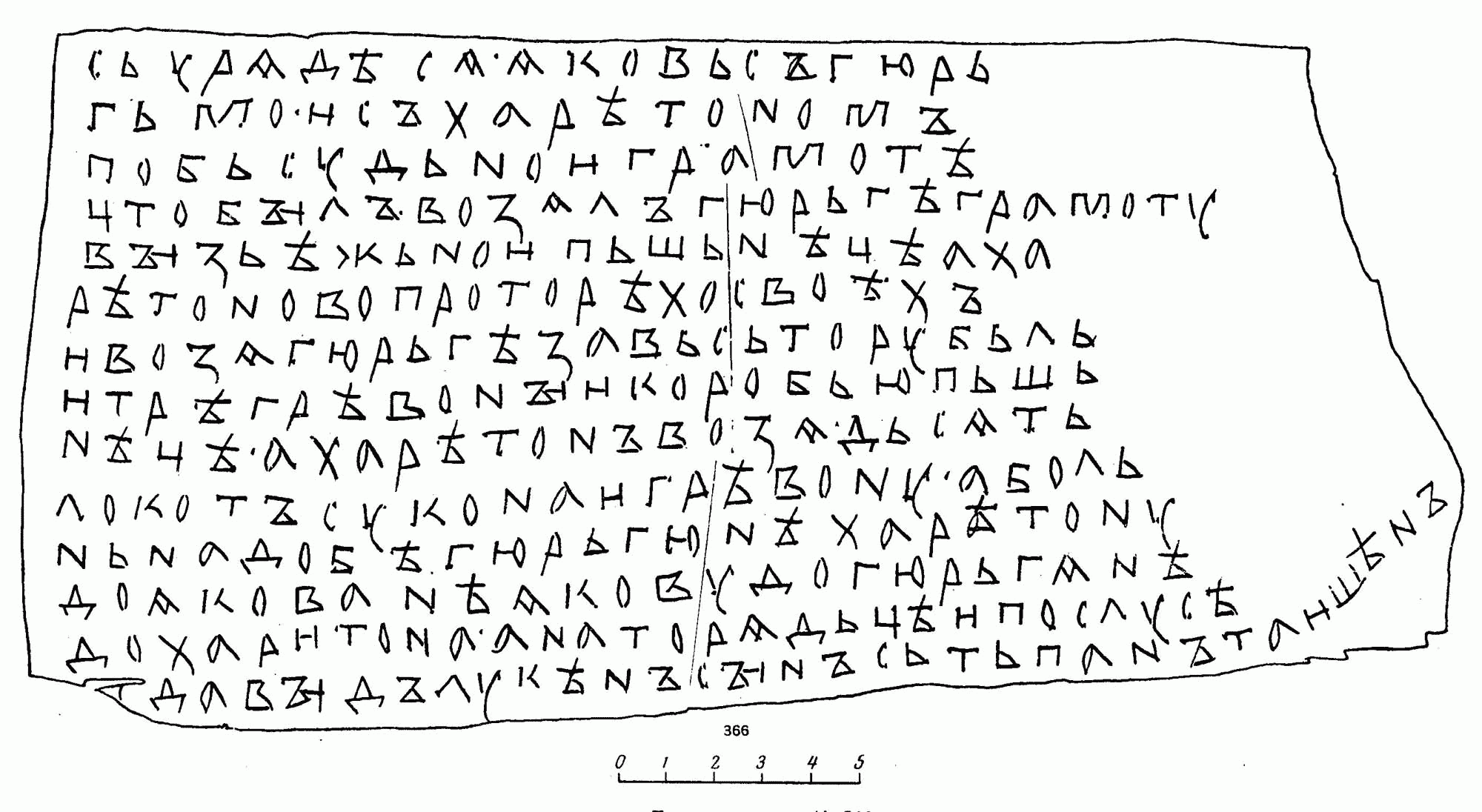

Текст № 3Грамота 366, Новгород, {1360–1380 гг}

Перевод: Вот расчелся Яков с Гюргием и с Харитоном по бессудной грамоте, которую Гюргий взял [в суде] по поводу вытоптанной при езде пшеницы, а Харитон по поводу своих убытков. Взял Гюргий за все то рубль и три гривны и коробью пшеницы, а Харитон взял десять локтей сукна и гривну. А больше нет дела Гюргию и Харитону до Якова, ни Якову до Гюргия и Харитона. А на то свидетели Давыд, Лукин сын, и Степан Тайшин

Задания к тексту:

- Покажите, как в графике текста нашел отражение процесс падения редуцированных, выпишите примеры.

- В каких словах отражаются следствия процесса падения редуцированных, выпишите эти слова, прокомментируйте фонетические изменения в них, восстановите их орфографию для X-XI вв.