Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски

| Вид материала | Документы |

СодержаниеВременное правительство Эмиссия кредитных билетов царским и Временным правительствами (в млн. руб.) Из речи П. Столыпина в Государственной Думе, 1910 г. |

- Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое, 10149.29kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- Н. В. Рябинина читаем а. П. Чехова по-русски…, 2062.63kb.

- Протопресвитер Василий Зеньковский пять месяцев у власти (15 мая -19 октября 1918 г.), 3241.38kb.

- -, 388.72kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Темы курсовых работ по-русски и по-английски (с указанием номера курса); фио научного, 17.99kb.

- Английская революция XVII в. Основные этапы и законодательство. Протекторат Кромвеля., 146.25kb.

- Лекция 14. Кейнсианство и его эволюция «Кейнсианская революция», 259.32kb.

- Культура Древней Руси. Литовско-московское соперничество и решение, 33.56kb.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В Шульгин накануне Февральской революции 1917 г. попал на совещание, где «были все — видные деятели Думы, земцы. Мелькали лица Гучкова, Некрасова, князя Львова, но было множество других, собрание никак не носило узкого характера. Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное... Но можно было догадываться. Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу... У меня было смутное ощущение, что грозное близко. А эти попытки отбить это огромное были жалки. Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен... Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских скамей в министерские кресла, при условии, чтобы императорский караул охранял нас... Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце»688. Керенский заявлял: «Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки». — «Чьи? — спросил Маклаков». — «Это безразлично. Только не бюрократические». — «Почему не бюрократические? — возразил Маклаков. — Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее и чище... Словом, хороших бюрократов. А эти, "облеченные доверием", — ничего не сделают. Почему? Потому что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь

154

некогда...» — «Пустяки, — заявляет Керенский. — Вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти bureaux esous-secretaires?!»689

Шульгин: «Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: «Ну хорошо, la critique est aisee — довольно критики, теперь пожалуйте сами! Итак, что надо делать?» Мы имели «великую хартию блока», в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса: «Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?»690. Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих «друзей слева», но они отделывались от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая программа состоит в том, чтобы добиться «власти, облеченной народным доверием». Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно; «залог хорошего управления — достойные министры» — это и на Западе так делается. Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную. Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал «вплотную». Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, кто. Ни малейшим образом»691. «Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если «станется по слову нашему»? Если с нами, наконец, согласятся и скажут: «Давайте ваших людей». Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, «людей, доверием общества облеченных», конкретных, живых людей?..»692

А. Деникин говорил почти по-марксистски: «Революция, с точки зрения государственного строительства, есть разрыв непрерывности (переход «порядок — хаос»). В это время утрачивает силу старый способ легитимации власти». Власть царя как помазанника Бога, освященная Церковью, прекратилась. Вообще, Февральская революция нанесла сильнейший удар по всем основаниям государственности. Как признал тогда А. Гучков, «мы ведь не только свергли носителей власти, мы свергли и упразднили саму идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая власть»693. «Нужен центр. Нужен во что бы то ни стало какой-нибудь фокус... Не то все разбредется... Все разлетится... Будет небывалая анархия... И главное — армия, армия. Все пропало, если развал начнется в армии»694.

«Кто-то должен был овладеть движением. И после горячих споров, после проявления некоторой растерянности и нерешительности эту

155

роль приняла на себя Государственная Дума, выделив из своей среды Комитет Государственной Думы...»695 Между последним и Думой сразу же разгорелась борьба за власть. Проект председателя Государственной Думы Родзянко предусматривал, что: «Государственная Дума... явилась бы носительницей верховной власти и органом, перед которым Временное правительство было бы ответственным». Этому проекту решительно воспротивились главным образом деятели кадетской партии. Милюков восклицал: «Можно ли было признавать это учреждение фактором сложившегося положения? Дума была тенью своего прошлого. К тому же срок ее избрания наступал в том же году...»696 По мнению П. Милюкова, «временный комитет существовал независимо от санкции председателя (Думы), и также независимо он (комитет), а не председатель наметил состав Временного правительства. Не он, а князь Львов должен был это правительство возглавить, а не «назначить»... П. Милюков, несколько дней назад умолявший великого князя Михаила отказаться от отречения теперь, отрицая всякую юридическую преемственность с прежней властью, заявлял: «Нас выбрала русская революция!» «Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла рот самым радикальным оппонентам. На нее потом и ссылались как на канонический источник нашей власти»697.

В любом случае, как отмечал А. Деникин, «когда царская власть пала, в стране до созыва Учредительного собрания не стало вовсе легальной, имевшей какое-либо юридическое обоснование власти. Это совершенно естественно и вытекает из самой природы революции... Оставим, следовательно, в стороне всенародное и демократическое происхождение временной власти. Пусть она будет самозванной, как это имело место в истории всех революций и всех народов. Но самый факт широкого признания Временного правительства давал ему огромное преимущество перед всеми другими силами, оспаривавшими его власть»698.

Состав Временного правительства* был далеко не случаен, он сложился еще 6 апреля 1916 года: «Именно этот тайный кабинет министров составлял "бюро Прогрессивного блока", который после революции с прибавлением Керенского и Чхеидзе образовал Временное правительство. "Это было расширение блока налево..."699 Но и "бюро блока" с изменениями (Родзянко заменен Львовым, и выведены трое «либеральных» царских министров) лишь воспроизводил список Комитета обороны Рябушинского, опубликованный в августе 1915 года. Уже тогда планировалось правительство, поголовно состоящее из кадетов и октябристов,

* М. Родзянко, Н. Некрасов, А. Коновалов, И. Дмитрюков, А. Керенский, В. Шульгин, С. Шидловский, П. Милюков, М. Караулов, В. Львов, В. Ржевский, М. Чхеидзе, последний отказался, предпочтя пост председателя в Совете рабочих депутатов. Потом вступил Б. Энгельгардт.

156

что поддержали меньшевики и эсеры. "Ср. и с.д. намечали "буржуазное министерство"!" — изумлялся Милюков»700.

Что же представляли собой лидеры новой временной власти? Николай II писал о них еще в июле 1906 г.: «Принял Львова и Гучкова. Говорил с каждым по часу. Вынес глубокое убеждение, что они не годятся в министры сейчас. Они не люди дела, т.е. государственного управления, в особенности Львов...»701 Аналогичного мнения были и послы союзников: Бьюкенен в марте 1917 г. доносил: «...Положение очень далеко от нормального, и в надвигавшейся борьбе с Советом требовался человек действия, способный воспользоваться первой благоприятной возможностью для подавления этого соперничавшего и незаконно образовавшегося собрания (Советов). В правительстве не было ни одного такого человека»702. Палеолог, в свою очередь, был доволен, что наконец создалось новое правительство, но «разочарован его составом. Хорошие люди эти Львовы, Гучковы, Милюковы: серьезные, честные, разумные, незаинтересованные». Но... «ни у кого из них нет политического кругозора, духа быстрой решительности, бесстрашия, дерзания, которых требует грозное положение». Палеолог сравнивает их с Моле, Одилоном Барро Июльской революции 1830 г., тогда как «нужен по меньшей мере Дантон». «Однако мне называют одного из них, навязанного Советом как человека действия, — Керенского». «Именно в Совете надо искать людей с инициативой, с энергией, со смелостью... заговорщиков, ссыльных, каторжников: Чхеидзе, Церетели, Зиновьева, Аксельрода. Вот истинные протагонисты начинающейся драмы». Все это записано 4(17) марта, два дня спустя после появления Временного правительства»703.

«На первом приеме, устроенном Временным правительством, западные дипломаты имели возможность впервые воочию рассмотреть правительство, пришедшее на смену царским сановникам...» Даже благоволящий к ним Палеолог сбивается в рассказе об этой встрече на саркастический тон: «Какой у них бессильный вид! Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы. Как бы они не изнемогли слишком рано! Только один из них, кажется, человек действия: министр юстиции Керенский... Он, по-видимому, самая оригинальная фигура Временного правительства и должен скоро стать его главной пружиной»704. Британский посол приходил к такому же выводу: «Керенский был единственным министром, чья личность, пусть и не во всем симпатичная, останавливала на себе внимание. Как оратор он обладал магнетическим влиянием на аудиторию... Владея этим рычагом воздействия на массы, в отсутствие подлинного квалифицированного соперника, Керенский стал единственным человеком, способным, по нашему мнению, удержать Россию в войне»705. Аналогично воспринимал Керенского и простой народ. Один из унтер-офицеров вспоминал о его приезде в часть: «Мы слушали Керенского раскрыв рты и искренне верили, что действительно интересы революции требуют завершить войну победой. Глава Временного правительства казался нам в те дни каким-то новым

157

революционным царем. Психологическое воздействие его короткой, но энергичной речи было огромно»706.

Основу Временного правительства составила партия конституционных демократов (кадетов), представлявшая интересы либеральной буржуазии и интеллигенции; их поддержали либеральные ветви меньшевиков и эсеров, надеявшиеся консолидировать общество на умеренно буржуазной платформе. Для усиления позиции кадетов «в марте при правительстве было учреждено Юридическое совещание, в которое были назначены семь видных юристов (все кадеты)... Через него проходили законопроекты, предлагаемые министерствами (особенно большую роль сыграло Юридическое совещание в блокировании актов о земле)»707.

В это время «буржуазия вела себя как победитель и требовала от правительства соответствующих «лавров»: необложения налогом военных прибылей, свободы эмиссии, неограниченного права приобретения недвижимости, облегчения порядка получения иностранной валюты»708. Временное правительство сразу же объявило об охране банковской и коммерческой тайн; отказалось от мобилизационной национализации ключевых отраслей промышленности, проводимой до этого царским правительством, и пошло по пути укрепления фаворитизма — сотрудничества правительственных группировок с буржуазными организациями, наделив последние функциями учета и распределения продукции и сырья. На требование социал-демократов о подчинении промышленности интересам государства либерал-демократы ответили, что «новое правительство, подобно старому, принципиально «не приемлет» государственное регулирование промышленности как меру слишком социалистическую»709.

Временное правительство последовательно снимало все «недемократические» ограничения рынка. Так, оно отменило политику царского правительства, направленную на ограничение спекуляции. Это привело к резкому росту инфляции, которая удовлетворяла уже не столько интересы государства, ведущего войну, сколько спекулятивные требования буржуазии. Буржуазия резко выступила против попыток Временного правительства провести принудительный заем в своей среде, а сама, как и во время революции 1905 г., стала интенсивно выводить деньги за границу. «Бегство капиталов» служило для банков предметом валютных спекуляций и игры на понижение курса рубля.

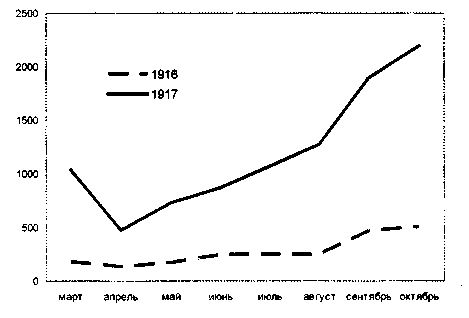

«Темпы эмиссии за восемь месяцев работы Временного правительства оказались в 4 раза выше, чем при самодержавии»710. Покупательная способность рубля, составлявшая накануне Февральской революции на внутреннем рынке 27 коп., понизилась к октябрю до 6-7 коп.711 Количество бумажных денег по сравнению с началом войны увеличилось к 1 ноября 1917 г. в 12 раз712. Денежная система России практически рассыпалась, над страной нависла угроза финансового краха.

158

Эмиссия кредитных билетов царским и Временным правительствами (в млн. руб.)713

Деньги обесценивались, и страна переходила к натуральному товарообмену. Обещание Временного правительства облегчить бремя налогов «более справедливым распределением их»714 не выполнялось. Повышение уровня налогообложения капиталистов всячески оттягивалось, а введение в действие принятых 12 июня 1917 г. под угрозой народного выступления трех знаменитых налоговых законов (о единовременном налоге на доходы, о повышении ставок обложения по подоходному налогу и налоге на сверхприбыль) под мощным давлением буржуазных кругов было приостановлено715. После этого население практически перестало платить налоги вообще. В результате даже военные расходы правительства стали покрываться почти на 80% за счет денежной эмиссии. Остальная часть военных расходов в основном покрывалась поступлениями от военных займов716. Государственный долг, в том числе и внешний, при Временном правительстве возрастал в 2,2 раза быстрее, чем при самодержавии, и к началу Октябрьской революции составил колоссальную сумму — 50 млрд. руб.717 Благодаря новым займам за рубежом финансово-экономическая зависимость Временного правительства от союзников усиливалась.

Но революция всколыхнула не только армию, крестьян и буржуазию — она подняла и рабочих, главными требованиями которых был 8-часовой рабочий день и повышение зарплаты. Против первого выступила не только буржуазия, но и солдаты, мотивировавшие тем, что они исполняют свой долг на фронте круглосуточно. Против второго выступили предприниматели — в ответ на требования рабочих они стали объявлять локауты. В то же время «...верное заявленному лозунгу "социального мира", вынужденное считаться с силой революционного про-

159

летариата, правительство прибегло к уступкам, широковещательным обещаниям либеральных реформ рабочего законодательства»718. Нереальных шагов в этом направлении правительство не делало. В результате экономическая борьба рабочих начала приобретать политическую окраску, и они все более смещались в леворадикальный лагерь, утверждаясь в мысли, что переход всей полноты власти в руки Советов — единственный выход из кризиса, а единственная форма государственной власти, способной защитить интересы трудящихся, — Советы.

Один из крупнейших российских промышленников Рябушинский признавал, что «...чрезвычайно важным, очень печальным, но заслуженным фактом входит вполне ясно определившаяся ненависть широких кругов населения к купцам и промышленникам. Причиной ее служит непомерная дороговизна, спекуляция и т.д.»119 П. Волобуев, тщательно изучавший экономическую политику власти того времени, констатировал: деятельность Временного правительства привела к тому, что «разруха расшатала самые основы капиталистического строя — современное материальное производство. Тем самым была подточена изнутри вся система русского капитализма, причем начала рушиться не только его высшая форма — государственно-монополистический капитализм, но и его основа — товарное производство»720. Американские исследователи в связи с этим пришли к еще более категоричным выводам, что «борьба рабочих России вышла за рамки обычного конфликта, характерного для западных стран, и привела к отрицанию всей системы ценностей буржуазного общества»721.

СОВЕТЫ

«Если бы нашелся безумец, который в настоящее время одним взмахом пера осуществил бы политические свободы России, то завтра же в Петербурге заседал бы Совет рабочих депутатов, который через полгода своего существования вверг бы Россию в геенну огненную».

Из речи П. Столыпина в Государственной Думе, 1910 г.122

В первый день революции помимо Временного правительства неожиданно для всех возникла еще одна независимая власть. 27 февраля из стен Таврического дворца вышло воззвание: «Граждане! Заседающие в Государственной Думе представители рабочих, солдат и населения Петрограда объявляют, что первое заседание их представителей со-

160

стоится сегодня в 7 часов вечера в помещении Государственной Думы. Всем перешедшим на сторону народа войскам немедленно избрать своих представителей по одному из каждой роты. Заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу. Заводы, имеющие менее тысячи рабочих, избирают по одному депутату...» Так возникли знаменитые «Советы рабочих и солдатских депутатов».

Идея Совета рабочих депутатов была выдвинута Союзом освобождения после «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. Они воспользовались для этого правительственной комиссией, назначенной для разбора нужд и требований рабочих. Однако вскоре по причине, что «депутатами овладели революционеры», комиссия была распущена. Часть уцелевших депутатов комиссии образовала Совет. В конце 1905 г. Витте под впечатлением восстания севастопольских матросов сначала арестовал лидера Совета Хрусталева-Носаря, а потом и весь Совет в составе 267 членов. Руководители Совета ответили вооруженным восстанием в Москве (9-20 декабря); но оно было быстро подавлено правительственными войсками723.

Схожие союзы были и в крестьянской среде. А. Чаянов находил в этом определенную преемственность: «Развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. В крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 1917 года в системе управления кооперативными организациями». Т. Шанин резонно замечал, что рабочие в массе своей вряд ли знали о теоретических спорах среди социал-демократов и тем более о перипетиях истории Парижской коммуны в 1871 г. «Но каждый рабочий знал, что есть волостной сход — собрание деревенских представителей исключительно одного класса (государственные чиновники и другие «чужаки» обычно там не присутствовали), где выборные представители сел обсуждают вопросы, представляющие общий интерес. Причина того, почему общегородская организация представителей, избранных рабочими основных предприятий, была учреждена так легко и как бы сама собой, была напрямую связана с формами, уже известными и общепринятыми»724. «Русская деревня с незапамятных времен имела свое самоуправление, называвшееся волостным. Волостной сход составляли все хозяева данной волости. Хозяином почитался каждый, кто владел наделом, то есть участком земли, полученным в 1861 году при освобождении крестьян. Надел переходил по наследству. Волость как старинная форма самоуправления, хорошо знакомая крестьянам, и была положена в основу крестьянских выборов в Государственную Думу. Волостные сходы выбирали делегатов в уездное избирательное собрание. Это последнее выбирало делегатов в губернское,... где уже выбирались члены Государственной Думы от губернии»725. Высшей формой самостоятельной крестьянской организации стал Всероссийский крестьянский союз, образованный в 1905 г.

161

Именно большой опыт народного самоуправления привел к стихийному и практически мгновенному появлению новой, неведомой доселе формы государственной власти. Это, пожалуй, уникальный случай в истории человечества, по крайней мере аналогов не дает ни одна другая революция. Так, Хоскинг отмечает: «Только природой российского общества можно объяснить тот факт, что после падения самодержавия образовался не один наследственный режим, а целых два»726. Активный деятель того времени художник А. Бенуа в апреле 1917 г. говорил: «У нас образовалось само собой, в один день, без всяких предварительных комиссий и заседаний, нечто весьма близкое к народному парламенту в образе Совета рабочих и солдатских депутатов»727. В. Ленин в то время писал: «Советы рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов не поняты... еще и в том отношении, что они представляют из себя новую форму, вернее, новый тип государства». При этом Ленин указывал на стихийность создания Советов: «...стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости, это несомненно. Почвенность пролетарской революции, беспочвенность буржуазной контрреволюции — вот что, с точки зрения стихийности движения, показывают факты»728.

Но в стихийном характере создания Советов были своя сила и бессилие. Поддержка масс давала эту силу, но в то же время Советы были вынуждены идти на поводу у этих масс и были почти бессильны проводить какую либо самостоятельную политику. Они лишь отражали настроение масс, но не могли управлять ими. Об этом говорил непосредственно сам член исполнительного комитета Петроградского Совета В. Станкевич: «Совет — это собрание полуграмотных солдат — оказался руководителем потому, что он ничего не требовал, потому что он был только ширмой, услужливо прикрывавшей полное безначалие». Две тысячи тыловых солдат и восемьсот рабочих Петрограда образовали учреждение, претендовавшее на руководство всей политической, военной, экономической и социальной жизнью огромной страны! Газетные отчеты о заседаниях Совета свидетельствовали об удивительном невежестве и бестолочи, которые царили в них. Становилось невыразимо больно и грустно за такое «представительство» России»729.

Стихийный характер образования Советов подчеркивает тот факт, что социалисты даже не подозревали о приближении революции. Член Думы, один из лидеров меньшевиков Н. Чхеидзе утверждал в начале января 1917 г.: «В настоящее время нет никаких надежд на удачную революцию. Я знаю, что полиция пытается инсценировать революционные вспышки и вызвать рабочих на улицу, чтобы с ними расправиться»730. Полностью оторванный от России, Ленин из Цюриха говорил в январе то же самое: «Мы, старое поколение, не увидим будущей революции»731. Представитель Ленина в Петрограде, руководитель Русского бюро ЦК А. Шляпников: «Все политические группы и организации

162

подполья были против выступления в ближайшие месяцы 1917 года»732. Н. Бердяев: «Вспоминаю, как приблизительно за месяц до Февральской революции у нас в доме сидели один меньшевик и один большевик, старые знакомые, и мы беседовали о том, когда возможна в России революция и свержение самодержавной монархии. Меньшевик сказал, что это возможно, вероятно, не раньше чем через 25 лет, а большевик сказал, что не раньше чем через 50 лет...»733 М. Геллер и А. Некрич констатировали: «Все в стране ждут неминуемых перемен, кроме революционеров»734. Один из лидеров кадетов Маклаков откровенно признавался послам: «Никто из нас не предвидел огромности движения; никто из нас не ждал подобной катастрофы. Конечно, мы знали, что императорский режим подгнил, но мы не подозревали, что до такой степени. Вот почему ничего не было готово. Я говорил вчера об этом с Максимом Горьким и Чхеидзе: они до сих пор не пришли в себя от неожиданности»735. Сам Милюков подтверждал эти наблюдения: «...Социалистические партии держались в стороне от широкого рабочего движения последних дней перед революцией. Они были застигнуты врасплох, не успев организовать в стране своих единомышленников»736.

Именно на условиях «первенства» захвата власти строил свои логические обоснования прав на власть Временного правительства П. Милюков: «..Родзянко, который смешивает всех левых в одну кучу, приписывает им заранее обдуманный план. Такого плана не существовало, и именно поэтому правительство было сильно... ораторы на съезде Советов 30 марта откровенно признавали эту «психологическую» причину своего воздержания от власти. «Нам не было еще на кого опереться. Мы имели перед собой лишь неорганизованную массу», — говорил Стеклов. «Мы не чувствовали в первые дни революции почвы под ногами для захвата власти», — повторял Есиповский. Таким образом, «буржуазное» правительство получило отсрочку и не могло не быть признано именно как власть по праву»737. Действительно, по словам В. Войтинского, в исполнительном комитете Совета «царила поразительная растерянность.. Это было результатом того, что ни у правого, ни у левого крыла комитета, ни у его центров в то время не было ясной, продуманной до конца линии — были лишь осколки программ, разбитых катастрофической быстротой нагрянувших событий». «Отсутствие же ясной политики У руководителей Петроградского Совета зависело не от личных свойств, а от того, что революционная волна подняла их на свой гребень в тот момент, когда сами народные массы еще не осознали своих стремлений, когда ни одна группа населения, и во всяком случае ни одна группа демократии, не могла точно формулировать свою волю»738.

«Незаконно образованное», по мнению английского посла, собрание — Советы — показали свою реальную силу уже в первые дни революции. Так, например, только «благодаря усилиям Исполнительного Ко-

163

митета (Совета) во вторник, 13 марта, положение в городе обнаружило признаки улучшения... Хотя стрельба продолжалась весь день, но в большинстве случаев это стреляли городовые из пулеметов, размещенных Протопоповым на крышах домов...»739 Кадеты с первых дней существования Временного правительства отчетливо ощущали эту политическую силу, как и свое бессилие бороться против нее. Они были вынуждены включить руководителей Советов в состав Временного правительства, «как представителей левых фракций Думы и очень дорожили их участием», — вспоминал Милюков. Но Чхеидзе, председатель Совета рабочих депутатов, отказался от предложения из-за желания соблюсти «чистоту риз» социалистов в «буржуазной революции»740. Мнение представителей Совета было единодушным. Церетели: «Не настал еще момент для осуществления конечных задач пролетариата, классовых задач... Мы поняли, что совершается буржуазная революция... И не имея возможности полностью осуществить светлые идеалы... не захотели взять на себя ответственность за крушение движения, если бы в отчаянной попытке решились навязать событиям свою волю в данный момент»741. Суханов: «Мы сейчас совершаем не социальную, а буржуазную революцию, а потому во главе ее должны стоять и делать буржуазное дело ее люди из буржуазии»; иначе социалистам «пришлось бы делать своими социалистическими руками буржуазное дело, это было бы гибелью доверия демократии и социалистических партий к своим вождям». Гендельман: «Нельзя давать авторитета мерам, которые носят буржуазный характер; нельзя брать на себя власть ни целиком, ни частично»742. В состав Временного правительства вошел только Керенский, который, «можно сказать, вынудил согласие Совета».

Для либеральных партий введение двух представителей Совета в состав Временного правительства было лишь тактическим ходом, «кадеты» от этого ничего не теряли, зато отодвигали Советы на политической сцене на второй план и одновременно могли использовать их влияние на массы в своих интересах. Очевидно, эти соображения играли ключевую роль в определении позиции Чхеидзе и Церетели. Совет сам претендовал на свою долю фактической власти и уже 1 марта обратился к Временному комитету с предложением обсудить условия поддержки правительства демократическими организациями. При этом лидеры Совета заявили права на некий вид верховной партийной власти, с одной стороны, фактически признав «власть Временного правительства», а с другой — оставив за собой право, поскольку «новая власть создалась из общественно-умеренных слоев общества», присматривать за ней: «В той мере, в какой она будет осуществлять эти свои обязательства, демократия должна оказать ей свою поддержку»743. 4 апреля руководители Совета уточнили свою позицию: «Организуясь и сплачивая свои силы вокруг Советов рабочих и солдатских депутатов, быть готовым дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых на себя

164

обязательств»744. Таким образом, Совет попытался укрепить свое право самостоятельной и параллельной ветви власти, при этом присвоив себе, по существу, функции идеологического и контролирующего органа. Шульгин по этому поводу обвинял представителей Совета в том, что «они ведут подкоп против Комитета Государственной Думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию... Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами, или уходите и дайте править нам»745.

Деникин отчетливо передает влияние этого двоевластия на российскую глубинку: «Местные Советы рабочих и солдатских депутатов усвоили себе навыки худшего абсолютизма — с той только разницей, что худшие представители прежней власти все же чувствовали над собой иногда карающую десницу, тогда как Советы были абсолютно безответственны. Эта коллегиальная безответственность прикрывала ошибки невежд и преступления людей злой воли. При этом Советы распространяли свою компетенцию на все области управления и жизни, даже на церковную». С другой стороны, «правительство было бессильно справиться с анархией и, кроме воззваний, не делало к этому никаких попыток. Местный представитель его — губернский комиссар — был едва ли не наиболее трагикомической фигурой правительственного аппарата. Без какой-либо силы — среди вопиющего бесправия и торжествующего беззакония... Власть терпела и не могла порвать цепей, приковывавших ее к Советам, — даже теперь, когда Советы порвали с ней окончательно»746.

Сила Советов была в их стихийности, отражавшей насущные потребности радикализованных масс, представлявших подавляющее большинство населения. Временное правительство, наоборот, проводило радикальную либерально-буржуазную политику имущего меньшинства. Например, в ключевом вопросе о земле Временное правительство явным образом поддерживало интересы помещиков и спекулянтов, а Петроградский совет уже 9 апреля признал «запашку всех пустующих земель делом государственной важности» и потребовал создания земельных комитетов. Один этот жест привлек большинство крестьян на сторону Советов. Когда уже во втором — коалиционном Временном правительстве министр сельского хозяйства эсер В. Чернов попытался реализовать свою партийную программу и призвал крестьянские комитеты взять под контроль «пустующие земли», министр внутренних дел отменил этот указ, что, естественно, сметало для крестьян весь авторитет власти даже коалиционного Временного правительства. В результате крестьяне после неудачных попыток сотрудничества с правительством перешли в резкую оппозицию к нему.

Другой пример. Временное правительство объявило амнистию и создало милицию из студентов-добровольцев, а Совет — милицию

165

из рабочих, в которую фабрики и заводы обязаны были отрядить каждого десятого рабочего. Очевидно, что основную работу по наведению порядка выполнила рабочая милиция. Временное правительство пришло к власти с лозунгом «Война до победного конца». А первым словом Совета, с которым он обратился к «народам всего мира» 14 марта 1917 г., был «мир». Нетрудно догадаться, на чьей стороне после этого находилось общественное мнение в тылу и армии.

Однако на практике руководители Советов не были готовы и не хотели, а Временное правительство, в свою очередь, не могло взять реальную власть. Обе стороны в той или иной мере владели лишь символами власти, а сама власть принадлежала стихии. «Отсюда и лживый пафос бесконечных митинговых речей. Отсюда эти странные на вид противоречия: князь Львов, говоривший с трибуны, что «процесс великой революции еще не закончен, но каждый прожитый день укрепляет веру в неиссякаемые творческие силы русского народа, в его государственный разум, в величие его души»; и тот же Львов, горько жалующийся в беседе с Алексеевым на невозможные условия работы Временного правительства, создаваемые все более растущей в Совете и в стране демагогией. Или Керенский — идеолог солдатских комитетов с трибуны, и Керенский — в своем вагоне, нервно бросающий адъютанту: «Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!» Чхеидзе и Скобелев — на заседании с правительством и главнокомандующими горячо отстаивающие полную демократизацию армии, и они же — в перерыве заседания, признающие в частном разговоре за стаканом чая необходимость суровой военной дисциплины и свое бессилие провести эту идею через Совет...»747 Чхеидзе владели пессимистические настроения: «И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... я вам говорю: все пропало...»748

В этих условиях стихии и борьбы за власть обе стороны использовали прием, в котором Милюков еще до войны стыдливо признавался: «Были, конечно, демагогические заскоки, исходившие и из нашей кадетской среды. Профессор Герье.. издал в те годы ученый памфлет, где собран был целый букет подобных кадетских выступлений. Я с раздражением прочел эту тенденциозную книжку. Неужели мы это говорили? Но цитаты были по-профессорски точны и аккуратно выужены из стенографических отчетов Думы. Пришлось признаться самому себе: да, действительно говорили. В самом деле — грешны...»749 Во время революции произошел бурный всплеск демагогии, и это было закономерно, поскольку основным орудием воздействия на массы в условиях стихии является демагогия. Стихия живет не умом, а эмоциями, поэтому в революционных условиях побеждал тот, кто мог завладеть настроениями толпы. В моменты хаоса старая поговорка «кто управляет эмоциями, тот правит миром» приобретает особую остроту. Именно по-

166

этому Советы и Временное правительство соревновались в демагогии, пытаясь привлечь к себе массы, и тем самым одновременно радикализовали их. Деникин отмечал, что «обе стороны не отражали в надлежащей мере настроения народной массы, от имени которой говорили и которая, изображая первоначально зрительный зал, рукоплескала лицедеям, затрагивавшим ее наиболее жгучие, хотя и не совсем идеальные чувства. Только после такой психологической обработки инертный ранее народ, в частности армия, обратились «в стихию расплавленных революцией масс... со страшной силой давления, которую испытывал весь государственный организм»... Эти массы, как говорит даже сторонний наблюдатель из марксистского лагеря Карл Каутский, «как только революция втянула их в свое движение, знали лишь о своих нуждах, о своих стремлениях и плевали на то, осуществимы ли и общественно полезны или нет их требования». И сколько-нибудь твердое и решительное противодействие их давлению грозило смести бытие Совета»750.

«В этом заключался весь трагизм положения правительства Керенского и Совета. Толпа не шла за отвлеченными лозунгами. Она оказалась одинаково равнодушной и к родине, и к революции, и к Интернационалу и не собиралась ни за одну из этих ценностей проливать свою кровь и жертвовать своей жизнью. Толпа шла за реальными обещаниями тех людей, которые потворствовали ее инстинктам»751. Эти «реальные обещания», по мнению Деникина, давали только большевики, «потворствовавшие инстинктам толпы». Милюков понимал под этим «потворствованием» демагогию: «...На сложные рассуждения меньшевиков большевики по-прежнему отвечали демагогическими призывами к примитивным инстинктам масс»752. Войтинский вспоминал, что речи Ленина звучали «с каким-то презрением к здравому смыслу слушателей, уверенностью, что их можно убедить в чем угодно, лишь бы попасть в тон их тайных желаний»753.

Кажущееся странным противоречие между «реальными обещаниями» большевиков и обвинениями их в «демагогических призывах» вполне объяснимо. Очевидно, что понятия родины и революции у народа и либеральной части общества кардинально различались. Для подавляющего большинства демагогией звучали именно призывы идти и умирать за отвлеченные для них интересы буржуазии или союзников, проявляя тем самым свой «интернационализм и любовь к родине»; «сохранять преданность революции», которая своей экономической политикой уже полностью продемонстрировала свои цели — построение системы дикого капитализма, а значит, ради дальнейшего обнищания большинства населения. «Примитивные инстинкты масс» к миру, к большей социальной справедливости — это естественные, здоровые инстинкты здорового общества. Эти инстинкты имеют вполне четкие политэкономические ограничения, и любое общество, несмотря на все свои желания, неизбежно в них упирается на каждом этапе своего раз-

167

вития. В революционных условиях борьбы за власть, естественно, все эти инстинкты гипертрофируются и приобретают черты демагогических требований — это неизбежно. Но демагогия большевиков в этих конкретных условиях обретала черты прагматизма — в противовес все усиливавшейся деструктивной демагогии Временного правительства. Эта демагогия, усиленная стихией безвластия, разрушала как общество, так и власть, которая слабела с каждым днем.

Всего через месяц после революции «полное бессилие Временного правительства стало настолько очевидным, что князь Львов с согласия комитета Государственной Думы и кадетской партии обратился к Совету, приглашая «к непосредственному участию в управлении государством... те активные творческие силы страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного в нем участия»754. «Правительство, по замечанию князя Львова, было «властью без силы», тогда как Совет рабочих депутатов был «силой без власти»755. Как определил ситуацию английский историк Лиддел Гарт, «умеренное Временное правительство взобралось в седло, но у него не было вожжей»736. Газета Горького писала: «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к положительной творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая целиком за счет авторитета и поддержки Совета и его руками выводящая страну из-под смертельного удара корниловщины, наша власть чувствует себя достаточно «независимой» и «неограниченной»... в пределах Зимнего дворца»757.

Наряду с ослаблением Временного правительства авторитет Советов стремительно усиливался. Наиболее ярко он проявился во время апрельского кризиса, — после того как Корнилов в ответ на стихийное антиправительственное вооруженное выступление в Петрограде попытался вызвать войска. Исполнительный комитет Советов предотвратил столкновение, распоряжением «не выходить с оружием в руках без вызова Исполнительного комитета в эти тревожные дни». Правоту этого шага косвенно признал даже Милюков, но Совет по его мнению, «несомненно, вторгался в права правительства», и 26 апреля Временное правительство «разъяснило», что «власть главнокомандующего остается в полной силе и право распоряжения войсками может быть осуществляемо только им»758.

В начале мая английский посол Бьюкенен доносил своему правительству: «Львов, Керенский и Терещенко пришли к убеждению, что так как Совет — слишком могущественный фактор, чтобы его уничтожить или с ним не считаться, то единственное средство положить конец двоевластию — это образовать коалицию»759. Против выступил только П. Милюков: «Я решительно протестовал... против введения социалистов в состав министерства. — вспоминал лидер кадетов, — Я доказывал, что, признавая свои провалы, правительство дискредитирует само себя, а введение социалистов ослабит авторитет власти. Но и то и дру-

168

гое было совершенно бесполезно... «Коалиция»... с самого начала была основана не на полном соглашении, а на гнилом компромиссе, который вводил борьбу Совета с правительством в саму среду нового кабинета. Я по-прежнему продолжал возражать против самого принципа коалиции и на этом принципиальном вопросе — а не только на вопросе о дальнейшем ведении внешней политики — обосновал свой уход. Практические соображения оказались сильнее принципиальных, и мой вопрос о сохранении единства был решен отрицательно — даже раньше, чем мне удалось его поставить формально»760. П. Милюков требовал от Совета прежде всего формального признания Временного правительства единственным органом власти, а затем признания за правительством права применения силы и распоряжения армией. В тех конкретных условиях претензии Милюкова означали не что иное, как установление правой диктатуры и развязывание гражданской войны против подавляющего большинства населения.

Представители Совета, после некоторого колебания, все же вошли в состав Временного правительства, образовав первую коалицию. Но даже умеренное пробуржуазное правительство оказалось бессильным стабилизировать ситуацию и закрепить за собою реальную власть. В мае забастовал Кронштадт. «Кронштадт не нюхал пороха, — отмечал Войтинский. — Но в течение многих лет для всех этих людей крепость, живую силу которой они составляли, была бездушной, мертвящей тюрьмой. Бесправие, свирепая муштровка, издевательства, жестокие наказания за малейшую провинность — все это оставляло отпечаток в их душах, родило в них обиду, злобу, жажду мести. И теперь пришел их час... В смысле марксистском это была масса, не только лишенная пролетарского классового самосознания, но деградированная, деморализованная каторжными условиями существования при царизме, масса с психологией люмпенов, то есть слой, который скорее должен был представлять угрозу для революции, нежели опору ее»761. По мнению В. Войтинского: «Не апрельские дни и не июньское наступление, а именно середина и вторая половина мая принесли нам в Петрограде наиболее тяжелые поражения»762. Резолюция Кронштадтского совета звучала, как последнее предупреждение правительству: «Мы признаем центральную власть Временного правительства и будем признавать ее до тех пор, пока вместо существующего правительства не возникнет новое, пока Всероссийский центральный совет не найдет возможным взять в свои руки центральную власть»763.

29 мая собрание одного из гренадерских полков постановило: «Мы не хотим умирать, когда в душу закрадывается сомнение, что снова вовлечены в бойню капиталистами. Нет сил с легкой душой двинуться вперед... Мы умрем все за Совет... Нам не страшна смерть — страшно сгубить свою свободу. Нужна уверенность перед смертью, что умираем задело народа, а для этого требуется, чтобы вся власть бы-

169

ла у народа, вся власть у Совета... Итак, если нужно пожар тушить пожаром, если для скорого достижения мира нужна война, нужно наступление — то, чтобы пойти вперед, необходимо, чтобы Совет взял свою власть в свои руки...»764 21 июня 1-й пулеметный полк заявил: «Мы будем посылать команды на фронт только тогда, когда война будет носить революционный характер, который возможен только при устранении от власти капиталистов и переходе ее в руки демократии в лице Всероссийского совета...»765

В июне начался первый Всероссийский съезд советов, на котором, как отмечал Деникин, «подавляющие массы несоциалистической России не были представлены ни одним человеком... Чисто социалистическими были и все составы исполнительного комитета Совета... В сущности, этот узкопартийный блок, тяготевший над волей правительства, и несет на себе главную тяжесть ответственности за последующий ход русской революции...»766 Но, во-первых, никаких «подавляющих несоциалистических масс» в то время просто не существовало, это в скором времени покажут выборы в Учредительное собрание. Во-вторых, это был съезд Советов, представлявших интересы именно социалистических партий, Деникин же, по сути, отождествлял съезд родственных партий с парламентом. И это очень знаменательная ошибка...

Съезд собрал делегатов от 358 Советов, представлявших 20,3 млн. человек (5,1 млн. рабочих, 4,24 млн. крестьян и 8,15 млн. солдат.)* Большевики на съезде были в явном меньшинстве.