Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски

| Вид материала | Документы |

СодержаниеМетод исследования И. Павлов Предельные соотношения социальной справедливости и экономической эффективности Зависимость Sj и Ее от времени Теория в действии. |

- Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое, 10149.29kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- Н. В. Рябинина читаем а. П. Чехова по-русски…, 2062.63kb.

- Протопресвитер Василий Зеньковский пять месяцев у власти (15 мая -19 октября 1918 г.), 3241.38kb.

- -, 388.72kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Темы курсовых работ по-русски и по-английски (с указанием номера курса); фио научного, 17.99kb.

- Английская революция XVII в. Основные этапы и законодательство. Протекторат Кромвеля., 146.25kb.

- Лекция 14. Кейнсианство и его эволюция «Кейнсианская революция», 259.32kb.

- Культура Древней Руси. Литовско-московское соперничество и решение, 33.56kb.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

«Метод — самая первая, основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность исследования. Все дело в хорошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать многое. А при плохом методе гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных, точных данных».

И. Павлов71, выдающийся физиолог.

Мы пришли к выводу, что общественным развитием двигают две сипы: материальная и духовная, или, как определял П. Чаадаев, физическая и нравственная. Влияние этих сил на общество подчиняется действию политэкономических законов. Но простая констатация данных фактов мало что значит для ученого, поскольку не дает инструмента для их исследования. Нужна соответствующая методика, при этом она должна быть достаточно проста и наглядна, для того, чтобы ее мог воспринять любой читатель. Прибегнем в данном случае к графическому методу, где движущие силы, которые мы определили выше, представим в виде соответствующих осей:

— Вдоль вертикальной оси расположим силу, на которую указывал еще Адам Смит в XVIII веке. Основной движитель человеческих поступков он находил в эгоизме, в стремлении каждого индивида улучшить

20

свое положение. Цель личного интереса — получение максимальной личной выгоды. Для личного интереса — морально все, что приносит личную выгоду. Фундаментом личного интереса являются принципы индивидуализма. Личный интерес нацелен на получение максимальной эффективности и прежде всего экономической, поэтому назовем эту силу экономической эффективностью — Economic efficiency — (Ее).

— Вдоль горизонтальной оси расположим нравственную силу, о которой говорил П. Чаадаев. Нравственная сила направлена, прежде всего, на обеспечение выживания и развития большинства членов человеческого общества. Она по своей сути является социальной силой. Поэтому назовем ее силой социальной справедливости — Social justice — (Sj). Под социальной справедливостью понимается комплекс показателей, включающий в себя моральные и духовные потребности человека, в том числе: политические права и свободы человека, уровень социальной защищенности*, образования... вплоть до права на саму человеческую жизнь.

С точки зрения Экономикса, Ее и Sj можно рассматривать как функции производства и потребления соответственно, однако в данном случае такое допущение было бы слишком утрированным. С точки зрения политэкономии, Ее и Sj можно рассматривать как соотношение производственных сил и производственных отношений; такой подход «теплее», но и он не будет в полной мере отражать значение этих величин. Понятия политэкономии и Экономикса в данном случае являются одними из основных составляющих Ее и Sj, но недостаточными для их определения.

Отметим, что на нашем графике независимую переменную (причину) отражает вертикальная ось, а зависимую (следствие) горизонтальная. Т.е. ключевым параметром, определяющим общественное развитие, является экономическая эффективность, именно она обуславливает потенциально достижимый уровень прав и свобод в обществе. В этом вопросе обнаруживается редкостное единодушие. Ницше, далекий от теоретической политэкономии, указывал: «Вы будете всегда иметь только такую мораль, которая соответствует вашим силам»72. Это был ответ на вопрос-утверждение Экономикса: «Равенство — это высшее благо; чем богаче мы становимся, тем больше равенства мы можем себе позволить»7'. К. Маркс, утверждая примат материалистических основ, констатировал: «Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот — их общественное бытие определяет их сознание...»74 Экономикс изучает исключительно экономическую эффективность, как основную движу-

* В экономике существует несколько механизмов определения его состояния, в частности кривая Лоренца, коэффициент Джини, децильный коэффициент, доля ВВП, перераспределяемая государством (в том числе на социальные цели). Но в данном случае подразумевается более обобщающее понятие.

21

щую силу развития общества, и именно с этих позиций в итоге так же приходит к рассмотрению проблем социальной справедливости. Политологи, в свою очередь, уже давно отмечают зависимость между уровнем экономического развития и последующей политической организацией общества75.

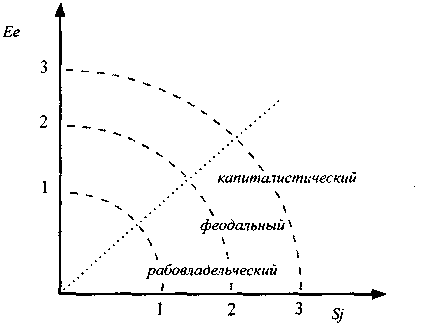

Объединим теперь эти две силы на графике, а затем разместим на нем уровни развития общества. Для примера обозначим три из них, известных нам еще со школьной скамьи: рабовладельческий, феодальный, капиталистический.

Предельные соотношения социальной справедливости и экономической эффективности

График демонстрирует, что зависимость экономической эффективности от социальной справедливости носит обратный характер — т.е. чем выше один показатель, тем ниже другой. На причину такой зависимости указывает А. Окун: «Погоня за эффективностью обязательно приводит к неравенству. А следовательно, общество стоит перед выбором: равенство или эффективность»76. Экономикс своим вопросом-утверждением: «В конечном счете некоторые свободы могут быть более важны, чем свобода каждого человека от нужды»77 показывает другую сторону проблемы.

Кроме этого можно заметить, что график имеет выпуклый вид. Почему? — из предположения, что все общественно-политические процессы рано или поздно достигают насыщения и естественного сопротивления, в противном случае человечество уже давно бы пошло в разнос и прекратило свое существование.

Какие же естественные ограничения имеет общественная система? Во-первых, как мог заметить читатель, в крайних точках графика человеческое общество вообще не может существовать. «Война всех

22

против всех» — естественное состояние капиталистического общества, утверждал один из его теоретических основоположников — Гоббс. Господство абсолютного личного интереса неизбежно доводит эту войну до всеобщего истребления. С другой стороны, социальное общество так же неизбежно обречено на деградацию и вымирание, поскольку будет тратить все получаемые ресурсы не на развитие, а на обеспечение выживания все увеличивающегося количества своих членов. В конечном итоге доступные ресурсы будут проедены, и человечество вымрет от голода.

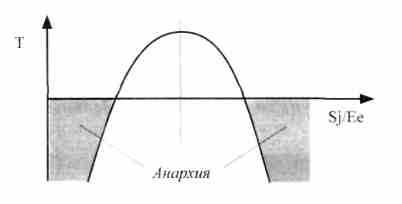

Другими словами, в случае превалирующего развития одного из показателей происходит нарушение баланса, и время — (Т) стабильного существования системы резко сокращается. Эта зависимость носит параболический характер.

В крайних секторах графика государство и общество вообще не могут существовать, это состояние отражает отрицательное значение времени (Т) на графике. Время в данном случае действительно течет вспять — происходит саморазрушение общества и государства. Назовем это состояние «Анархией», как понятия, наиболее близкого по смыслу. Вико и Плутарх называли это состояние «Хаосом».

Зависимость Sj и Ее от времени — Т

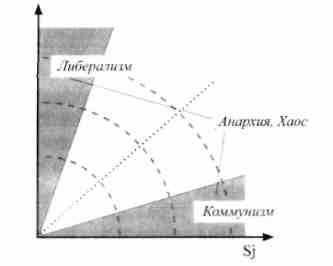

Минимальное значение социальной справедливости — Sj характеризуется состоянием полной, максимальной свободы, не сдерживаемой никакими моральными ограничениями, и одновременно максимальной экономической эффективностью. С другой стороны, минимальное значение экономической эффективности — Ее, характеризуется максимальным уровнем социальной справедливости (социального равенства). Нетрудно заметить, что мы имеем дело с идеологическими понятиями — в первом случае либерализма, в другом коммунизма.

Примечательно, что несмотря на прямо противоположные цели идеологических течений — либерализма и коммунизма — их радикальные формы постулируют отрицание государства. Либерализм возводит свободу личности, ее «естественных прав и свобод» в абсолют и ставит ее выше любых государственных ограничений. Его идея воплотилась

23

в принципе «laissez faire» — «оставьте (экономическую систему) в покое»*. В политику этот принцип внес маркиз д'Аргесо, который в 1753 г. определял: «Чтобы управлять лучше, надо управлять меньше». Эта точка зрения пришла в американскую политическую философию с высказыванием Т. Джефферсона: «Управляемое меньше есть управляемое лучше» («the least governed are the best governed»), Адам Смит в «Богатстве народов» (1776) дал научное обоснование этой экономической политике, сформулировав доктрину «невидимой руки»: при отсутствии государственного регулирования люди, удовлетворяя свои потребности, ведут экономическую деятельность, будто направляемы невидимой рукой, с максимальной пользой как для своего собственного, так и для общественного благополучия. Г. Уэллс отмечал: «Враждебный государству индивидуалист не приемлет ни таможенных тарифов, ни границ, ни каких-либо других ограничений»78.

Ленин в свою очередь утверждал один из ключевых постулатов марксизма в своей работе «Государство и революция» следующим образом: «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства...» Вся коммунистическая идеология была направлена на слом государственной машины, как орудия угнетения. Коммунистическая идеология отличалась от анархических теорий У. Годвина, М. Штирнера, П. Прудона, М. Бакунина, П. Кропоткина... только сроками и методами достижения.

Таким образом на нашем графике мы можем указать сектора, соответствующие идеологии радикального либерализма и коммунизма, которые совпадают с состоянием «Анархии» в обществе.

Либерализм и коммунизм на графике предельных соотношений

* Авторство этого изречения приписывается французскому купцу Лежандру (1680 г.). Оно было обращено к тогдашнему французскому правительству, которое сдерживало промышленность и торговлю чрезмерным регулированием, и гласило — если хотите развивать коммерцию и промышленность, «оставьте ее в покое».

24

Однако не только устойчивость системы является критерием выбора оптимального соотношения между Ее и Sj, здесь в силу вступают политэкономические законы. И именно поиск баланса между социальной справедливостью и экономической эффективностью является основным вопросом политэкономии. Философию этого баланса определил еще Парацельс, указав, что: «Все есть яд и все есть лекарство, тем или другим его делает лишь доза».

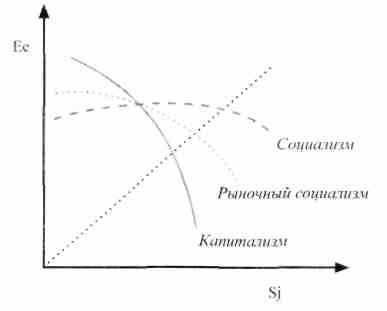

Приведенные рассуждения касаются как условий «капитализма»*, так и «социализма»**; отличие состоит в изменении комбинации составляющих и их взаимосвязей. Это не приводит к изменению самой сути теории, а выражается в изменении угла наклона «социалистической» кривой по отношению к «капиталистической». В качестве наглядного примера можно привести еще общественную организацию, предложенную творцом немецкого послевоенного экономического чуда Л. Эрхардом, которую он назвал «социальное рыночное хозяйство»79, или «рыночный социализм».

Кривые предельных соотношений для капитализма и социализма

* А. Смит не использовал термин «капитализм», он описывал то, что он называл «обществом абсолютной свободы». Ни в «Коммунистическом манифесте», ни в «Капитале» Маркс не использовал термина «капитализм»; он употребил его только в своей переписке в 1877 г. Оксфордский словарь относит первое использование термина «капитализм» как условие владения капиталом — Теккереем в 1854 г. Для обозначения экономической системы термин был впервые использован в 1884 г. Дэу в книге «Лучшие времена».

** Термин «социализм» ввел французский мыслитель Пьер Леру в 1834 году, а «коммунизм» — француз Этьен Кабе в 1840-м.

25

ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Мы определили силы развития и методику их исследования, но и этого недостаточно, чтобы приступить к поиску «исторической истины». Не менее, а может, еще и более важным является знание законов развития. Но откуда их взять? Направление поиска оставил К. Маркс, который утверждал: «Закон действует только как тенденция, влияние которой явственно выступает только при определенных обстоятельствах и в течение продолжительных периодов времени». Ф. Энгельс развивал мысль: «Все экономические законы являются лишь выражением прокладывающих себе путь и взаимно перекрещивающихся тенденций»80. Т.е., согласно классикам марксизма, все человеческое развитие однозначно определяется действием строго определенных тенденций. Даже случай Маркс подчинил действию своих законов. Отмечая роль случая в истории, он указывал, что «необходимость прокладывает себе дорогу через бесконечное количество случайностей».

Такой жесткий материализм — своего рода исторический фатализм— вызывает у многих стойкий пессимизм. Мол, историей и так все предрешено, а происходит лишь то, что должно было случиться. О. фон Бисмарк по этому поводу писал: «Историческая логика еще строже в своей проверке, чем наши счетные палаты»81.

Не случайно с конца XIX в. историзм подвергался ожесточенной критике В. Дильтеем, Б. Кроче, Г. Риккертом, К. Ясперсом и др., которые ставили под сомнение возможность установления законов развития общества. Появились альтернативные теории, первыми из них стали расовые и социальные, утверждавшие, что носителями человеческого развития являются только избранные нации или классы. Позже возникли другие теории, например, Леопольда фон Ранке, одного из основателей историографии, который утверждал, что история развивается не на основе закономерностей, а как «неповторимая цепь событий»82; Гегеля полагавшего, что история развивается помимо воли людей, под действием «мирового духа». В 30-х годах XX века появилась теория сравнения «живого с живым» В. Шубарта*. Во второй половине XIX века с подачи Миртова (Лаврова) в России приобрело широкое распространение учение о «критически мыслящей личности» как основном факторе прогресса83. В Германии в то же время получили популярность идеи Ницше, обуславливавшие человеческое развитие «волей к власти»84. Начало XX века дало толчок теориям, определявшим ускоренное развитие экспортом либеральной или социальной «революции».

* В. Шубарт: «Если какой-нибудь народ хочет познать себя, для этого он имеет разные возможности; наиболее неподходящим я считаю самый распространенный метод — исторический. Народ не может познать себя, заглядывая в свою историю, поскольку он не будет выводить объяснения настоящего из прошлого, а наоборот: будет из близкой перспективы заглядывать вглубь с неосознанным желанием санкционировать прошлым настоящее. Тем самым прошлое затемняется, и настоящее остается непонятым». (Шубарт В... С. 41).

26

«Либералы середины XX в. искали свои пути противодействия теории "исторической неизбежности". Они апеллировали к единственному, что оставалось в их распоряжении, — тезису о непредсказуемости технологического прогресса. Тем самым они отказывались признать то, что казалось тогда очевидным, — неизбежность смены рыночной демократии централизацией и тоталитаризмом»85.

Классик современного либерализма Ф. Хайек в своей книге «Дорога к рабству» отрицал возможность объективного познания мира, поскольку невозможно «найти рациональное объяснение силам, механизм действия которых в основном от нас скрыт...»

Важнейшим этапом либерального противостояния «железным законам» стала книга К. Поппера «Нищета историзма», главная идея которой — доказательство невозможности прогноза истории человечества на основе научных или иных рациональных методов». (Там же.)

Радикально-либеральная концепция противопоставляет историзму утверждение, что двигающие историю законы сугубо субъективны и индивидуалистичны — человек сам творец своего счастья. Она полностью, либо избирательно отрицает причинно-следственные связи свершающихся событий. На философском языке ее главенствующий принцип звучит, как «сознание определяет бытие», на религиозном — как «верховенство духа над миром». Исходя из этого принципа, либералы оценивают исторические события, сводя все движущие силы истории к той или иной идеологии и особенностям личностей, народов, партий и классов. В. Шубарт доводил принцип либерализма до его логического конца: «Расы и народы являются носителями судеб мира, влияние же окружающей среды, природы, климата, национальной истории не имеет большого значения... Пестрота истории объединяется у них сменой наций, из которых каждая в свой черед берет свое лидерство»... «Расовая теория принуждает к зоологическому пониманию истории, когда на судьбы человеческой культуры смотрят с точки зрения биологического вида»86.

Здесь происходит странная метаморфоза, материалистичный теоретический марксизм на практике впадает в идеализм — изучая объективные законы развития, он стремится построить идеалистическое будущее. С другой стороны, идеалистический либерализм на практике оборачивается радикальным материализмом — ставя в основу развития принцип идеалистического индивидуализма, он на практике строго следует самым жестким формам социал- и националдарвинизма. Создается ощущение, что крайние течения либерализма и коммунизма ищут опору для себя в своих противоположностях. И это закономерно...

Ведь правы и не правы оказываются как сторонники, так и критики «голого» материализма или индивидуализма. Наивно было бы отрицать роль личности в истории, но ведь ее возможности ограничены объективными тенденциями развития общества. «Железный канцлер» О. Бисмарк писал в свое время историку Г. Кинкелю: «Я не настолько самоуверен, чтобы считать, что наш брат политик может делать историю. Моя задача состоит в том, чтобы наблюдать за ее течениями и вести свой корабль наилучшим образом. Руководить течениями я не в состоянии, еще менее — вызывать их»87.

27

В. Кожинов отмечал, что индивидуальный выбор всегда проявляется только в виде реакции на внешний вызов, который проявляется как следствие взаимодействия тех или иных тенденций развития. Ни личность, ни общество не могут изменить направление тенденций. В человеческих силах лишь в определенных пределах ослабить негативные тенденции и усилить позитивные, «подталкивать» тенденции в нужном направлении. Для того, чтобы более или менее радикально изменить тенденции, необходима кропотливая, длительная, целенаправленная работа нескольких поколений. Она может быть значительно ускорена соответствующим воздействием извне системы или адаптивным изменением самой системы. Справедливо и обратное — негативное внешнее воздействие, впрочем, как и внутреннее, может перечеркнуть усилия целых поколений. Отдельные тенденции вообще не поддаются сколько-нибудь реальному изменению или корректированию, их можно только с большим или меньшим успехом компенсировать. Эти тенденции можно принять как условно постоянные; к ним относятся, например, климат и география.

Об этом же писали Маркс и Энгельс: «Экономическое положение — это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки... Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них экономические являются в конечном счете решающими. Но и политические, и т.п. условия, даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, хотя и не решающую»88.

Здесь мы подошли к вопросу: какие факторы определяют тенденции? Имея в виду силы, действующие на развитие общества, можно сформулировать следующее определение: «Политэкономические тенденции формируются под воздействием природно-географических факторов, исторической наследственности, окружающих условий и целенаправленной человеческой деятельности».

Говорят, история повторяется... Действительно, изучая историю, мы видим в настоящем, в новой форме, повторение прошлого. Эти справедливые утверждение и наблюдение основаны на том, что тенденциям присущ волновой характер. Примером социально-экономических волн могут являться демографические волны, которые с упорным постоянством повторяются каждые 20-25 лет на протяжении жизни нескольких поколений. К ним же можно отнести и бизнес-циклы, и циклы Кондратьева... Волны тенденций обладают свойствами, хорошо знакомыми нам из физики, — в зависимости от условий они могут носить затухающий или, наоборот, возбуждающийся характер. Встречаясь, они могут либо взаимно гасить друг друга, либо, наоборот, резонировать. Именно встречаясь и накладываясь друг на друга, волны тенденций формируют исторические, политэкономические события и процессы.

28

ТЕОРИЯ В ДЕЙСТВИИ.

УРОКИ ИСТОРИИ

29

Наше исследование мы начнем с поворотного 1917-го года, в котором как в зеркале отразились тенденции русского общества, которые накапливались и развивались на протяжении всей русской истории и которые в итоге привели к Русской революции. Для их понимания нам необходимо отвлечься от «революционной символики» и, следовательно, обратиться к тем непосредственным свидетелям событий, которых невозможно заподозрить в приверженности к большевистским идеям, представлявшим разные слои общества, обладавшим выдающимися способностями и необходимой полнотой информации. В их устах мертвый исторический факт превращается в живой дух того времени. Не меньший интерес представляет взгляд на Россию иностранных свидетелей событий — это единственная возможность взглянуть на себя со стороны, «увидеть свое отражение в зеркале мировой истории». Дополнив эту палитру работами ученых и исследователей истории, мы можем получить картину прошедших дней и выявить тенденции, двигавшие развитием русского общества.

Не делайте поспешных выводов; придя в начале книги к одному мнению, вы можете полностью переменить его к ее концу. Не ищите однозначных или простых ответов на сложные вопросы, их нет и не может быть. Противоречивость жизни естественна и объективна. Однозначных ответов нет и потому, что автор исследует, а не защищает чьи-либо интересы. Хотя порой может показаться, что автор предвзято относится к тому или иному вопросу, на самом деле он не имеет ни малейшего намерения возбудить или усилить какую-либо националистическую, государственную, социальную или классовую вражду. Точно так же он не желает становиться обвинителем или защитником каких-либо политических сил.

Целью книги является способствовать, насколько это возможно, углублению понимания тенденций исторического развития, учету ошибок прошлого и послужить тем самым дальнейшему совершенствованию человеческого общества.

30