Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски

| Вид материала | Документы |

Содержание«земли и воли» Земля в помещичьем владении, млн. десятин Двоевластие как форма безвластия |

- Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое, 10149.29kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- Н. В. Рябинина читаем а. П. Чехова по-русски…, 2062.63kb.

- Протопресвитер Василий Зеньковский пять месяцев у власти (15 мая -19 октября 1918 г.), 3241.38kb.

- -, 388.72kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Темы курсовых работ по-русски и по-английски (с указанием номера курса); фио научного, 17.99kb.

- Английская революция XVII в. Основные этапы и законодательство. Протекторат Кромвеля., 146.25kb.

- Лекция 14. Кейнсианство и его эволюция «Кейнсианская революция», 259.32kb.

- Культура Древней Руси. Литовско-московское соперничество и решение, 33.56kb.

АГОНИЯ

Сразу после революции отношение либеральных сил к войне определялось в первую очередь острой необходимостью демонстрации преимуществ нового строя, по сравнению с «прогнившим» и «продавшимся» врагу царским режимом. Победоносная война играла в этом деле решающую роль. Настроение либералов было полно оптимизма; так, П. Милюков вспоминал: «Мы ожидали взрыва патриотического энтузи-

137

азма со стороны освобожденного населения, который придает мужества в свете предстоящих жертв. Я должен признать, что память о Великой французской революции — мысли о Вальми, о Дантоне — воодушевляли нас в этой надежде»618. Состояние армии, казалось, позволяло строить надежды на решительный успех: Деникин в январе 1917 г. утверждал, что «старая русская армия заключала в себе еще достаточно сил, чтобы продолжать войну и одержать победу»619. Брусилов: войска «были в твердом настроении духа, и на них можно было надеяться». Французский генерал Кастельно, посетивший фронт 20. 02, подтверждал: «Дух войск показался мне превосходным, люди сильные, хорошо вытренированные, полные мужества, с прекрасными светлыми и кроткими глазами...»620 А. Лукомский указывал, что на успех также надеялись вследствие сосредоточения на фронте значительной артиллерии и считали, что, может быть, при поддержке могущественного артиллерийского огня части пойдут вперед, а победа даст и все остальное.

Подготовка к наступлению началась сразу же после Февраля. Наиболее наглядно ее отражает организационное реформирование армии — сокращение числа батальонов в дивизии с одновременным увеличением количества последних. Ударная мощь дивизий сохранялась, поскольку у них оставалось прежнее количество артиллерии, а число пулеметов увеличивалось в 3 раза. Людендорф в этой связи отмечал: «Россия приступила к особенно обширному новому формированию. Она оставила в своих дивизиях только 12 батальонов, а в батареях по 6 орудий... Такое переформирование значительно увеличивало ее силы»621.

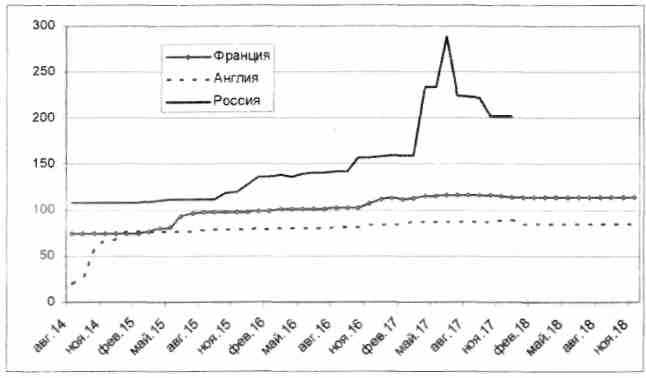

Количество дивизий (пехоты и спешенной кавалерии) стран Антанты622

138

Но всего десять дней спустя после создания Временного правительства Верховный главнокомандующий М. Алексеев сообщал военному министру А. Гучкову, что он не в состоянии исполнить обязательство, принятое перед союзниками на совещаниях в Шантильи в ноябре 1916 г. и в Петрограде в феврале 1917 г.: «Мы приняли обязательство не позже как через три недели после начала наступления союзников решительно атаковать противника... Теперь дело сводится к тому, чтобы с меньшей потерей нашего достоинства перед союзниками или отсрочить принятые обязательства, или совсем уклониться от исполнения их...»623 Говоря о причинах такого положения, М. Алексеев указывал: «Казалось, что революция даст нам подъем духа, порыв и, следовательно, победу. Но, к сожалению, в этом мы пока ошиблись. Не только нет подъема, порыва, но выплыли самые низменные побуждения — любовь к своей жизни и ее сохранению. Об интересах Родины и ее будущем забывается. Причина этого явления та, что теоретические соображения были брошены в массу, истолковавшую их неправильно...»624 16 апреля М. Алексеев снова пишет А. Гучкову: «С большим удивлением читаю отчеты безответственных людей о «прекрасном» настроении армии. Зачем? Немцев не обманем, а для себя — это роковое самообольщение...»

Правительство, в свою очередь, «...проявляло полнейшее игнорирование Верховного главнокомандующего даже в таких вопросах, которые непосредственно затрагивали его компетенцию, как управление областями театра войны»625. Не было единства и среди генералитета. Так, генерал Лукомский докладывал: «Боеспособность армии понижена, и рассчитывать на то, что в данное время армия пойдет вперед, очень трудно. Таким образом, приводить ныне в исполнение намеченные весной активные операции недопустимо... Надо, чтобы правительство все это совершенно определенно и ясно сообщило нашим союзникам...»626 Одновременно его коллеги командующие фронтами единогласно приходили к выводу, что: «1) армии желают и могут наступать; 2) наступление вполне возможно, это наша обязанность перед союзниками, перед Россией и перед всем миром...»627

Действительно, армия в материальном плане была готова к наступлению. Деникин вспоминал: «Никогда еще мне не приходилось драться при таком перевесе в числе штыков и материальных средств. Никогда еще обстановка не сулила таких блестящих перспектив. На 19-верстном фронте у меня было 184 батальона против 29 вражеских, 900 орудий против 300 немецких; 138 моих батальонов введены были в бой против перволинейных 17 немецких». Однако в морально-психологическом плане к началу июньской операции революция и «демократизация» привели армию к полному разложению. В результате после трех дней успешного наступления 11-я армия «обратилась в паническое бегство... и при огромном превосходстве сил и техники уходила безостановочно»628. Головин: «Летнее 1917 г. наступление русской армии, когда артиллерия бу-

139

квально смела с лица земли укрепления противника, велось отборными частями. Остальная пехота следовала неохотно, причем были случаи, когда полки, подойдя к бывшим позициям противника, возвращались назад под предлогом, что наша артиллерия так разрушила неприятельские окопы, что ночевать негде. Отборные части были почти полностью выбиты. В результате небольшой нажим немцев привел удачное на первых порах русское наступление к повальному паническому отступлению»629. «Действительно, через два дня после успешного наступления солдаты посчитали, что исполнили свой долг, отказались продолжать наступление и повернули обратно».

Донесения с фронта гласили: «Дивизии 11-й и частью 7-й армии бежали под давлением в 5 раз слабейшего противника, отказываясь прикрывать свою артиллерию, сдаваясь в плен ротами и полками, оказывая полное неповиновение офицерам. Зарегистрированы случаи самосудов над офицерами и самоубийств офицеров, дошедших до полного отчаяния... Озверелые банды дезертиров грабят в тылу деревни и местечки, избивая жителей и насилуя женщин»630. «С фронта бежали тысячами, грабя и насилуя в тылу»631. «И все пошло прахом»632. «Армия обезумевших темных людей, не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя даже назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия не знала с самого начала своего существования», — писал генерал Корнилов633.

Комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали Временному правительству: «Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте 11-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу — на них отвечают угрозами, а иногда и расстрелом... На протяжении сотни верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них — здоровых, бодрых, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Положение требует самых серьезных мер... Сегодня Главнокомандующим, с согласия комиссаров и комитетов, отдан приказ о стрельбе по бегущим. Пусть вся страна узнает правду... содрогнется и найдет в себе решимость обрушиться на всех, кто малодушием губит и предает Россию и революцию»634.

Один из немецких офицеров позже вспоминал: «Летом 1917 г. русские вели наступление на наши позиции». Часть, которая атаковала участок этого офицера, наступала грамотно. После быстрой перебежки цепи залегали. Немецкие офицеры, наблюдавшие в бинокли, не могли понять одной вещи: перед следующей перебежкой солдаты поднимали

140

свободную левую руку и кто-то из них пересчитывал, а потом что-то кричал. После чего цепь снова поднималась в атаку. Оказалось, что каждый раз солдаты решали голосованием — вставать в атаку или нет»635. Генерал Драгомиров, командующий 5-й армией, сообщал: «Находясь в резерве, полки декларируют готовность сражаться до полной победы, однако отказываются по приказу выходить из окопов»636. «Трусость и недисциплинированность некоторых частей дошла до того, что начальствующие лица вынуждены были просить нашу артиллерию не стрелять, так как стрельба своих орудий вызывала панику среди солдат»637.

Деникин: «В одном из корпусов приказал показать мне худшую часть... Мы подъехали к огромной толпе безоружных людей, стоявших, сидевших, бродивших на поляне за деревней. Одетые в рваное тряпье (одежда была продана и пропита), босые, обросшие, нечесаные, немытые, они, казалось, дошли до последней степени физического огрубения. Одержимые или бесноватые, с помутневшим разумом, с упрямой, лишенной всякой логики и здравого смысла речью, с истерическими криками, изрыгающие хулу и тяжелые, гнусные ругательства. Мы все говорили, нам отвечали — со злобой и тупым упорством. Помню, что во мне мало-помалу возмущенное чувство старого солдата уходило куда-то на задний план, и становилось только бесконечно жаль этих грязных, темных русских людей, которым слишком мало было дано и мало поэтому с них взыщется. Хотелось, чтобы здесь, на этом поле, были, видели и слышали все происходящее верхи революционной демократии»638.

Временное правительство откликнулось на ситуацию на фронте своей последней декларацией от 25 сентября. В ней повторялись лозунги приверженности демократии, призывы к миру без «возмещения всяких издержек» и «только сокровенный смысл фразы «защита общесоюзнического дела», предназначенный для успокоения союзных стран, — по словам Деникина, — нарушал несколько общий тон "декларации бессилия", как назвала этот акт печать...»639

Германские армии воспользовались ситуацией и развили наступление, практически не встречая на своем пути сопротивления. В августе ген. Корнилов сдал немцам Ригу. 2 октября тральщики Балтийского флота отказались подчиняться Временному правительству и минировать проходы, что позволило немцам захватить Моонзундский архипелаг (350 км от Петрограда), взяв в плен до 20 тысяч человек... Немцы начали демонстративную подготовку наступления на Петроград, для чего, в частности, высадили десант на материк южнее Гапсаля, что вызвало всплеск эмоций у либеральной демократии. Деникин вспоминал: «Буржуазные элементы и печать призывали к борьбе с немцами. Умирающие исполнительные комитеты также призывали демократию «стойко защищать родную землю». Петроградская дума откликнулась

141

многоречивыми заседаниями, образованием «центрального комитета общественной безопасности» и новых пяти комиссий. Временное правительство постановило эвакуировать Петроград. Но наиболее безотрадную картину распада явил собою «Совет Российской республики». После долгого обсуждения вопроса об обороне государства 18 октября на голосование Совета было поставлено... шесть формул, все шесть были отвергнуты — и вопрос снят с обсуждения. «Совет Российской республики» в дни величайшей внешней опасности и накануне большевистского переворота не нашел ни общего языка, ни общего чувства скорби и боли за судьбу Родины. Поистине, и у людей непредубежденных могла явиться волнующая мысль: одно из двух, или «соборный разум» — великое историческое заблуждение, или в дни разгула народной стихии прямым и верным отображением его в демократическом фокусе может быть только «соборное безумие»...640

Либеральная интеллигенция, еще вчера призывавшая к войне до победного конца и обвинявшая царскую семью в измене, теперь сама ждала и призывала немецкое нашествие. Родзянко заявлял в газете «Утро России»: «Петроград находится в опасности... Я думаю, бог с ним, с Петроградом... Опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения (т.е. Советы и т.д.)... Очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли... Со взятием Петрограда флот все равно погибнет». Но жалеть об этом не приходится: «Там есть суда совершенно развращенные»... Родзянко совершенно точно объявляет, зачем именно это нужно. «После сдачи Риги, — говорит он, — там водворился такой порядок, какого никогда не видали. Расстреляли десять человек главарей, вернули городовых, город в полной безопасности...»641 Лидер кадетов Милюков спустя несколько месяцев вступит в непосредственный контакт с командованием немецких войск и будет упрашивать их занять Москву и Петербург642. Бунин в то время писал: «В газетах — о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»... Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое... Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас... После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали... В Петербург будто бы вошел немецкий корпус... Видел В.В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию» и т.п.643 В итоге генерал В. Марушевский констатировал: «К великому сожалению, этот период был отмечен большой национальной работой лишь левых партий и, главным образом, эсеров, шедших по пути честного продолжения борьбы до конца. Едва зародившиеся, вернее, сплотившиеся, правые группы сразу стали склоняться в сторону совершенно определенных сношений с тогда еще не рухнувшей монархической Германией»644.

142

Впрочем, российские либералы не отличались оригинальностью и вели себя точно так же, как и французские 45 лет назад, спровоцировавшие в тылу собственной армии либерально-демократическую революцию. Доведя Францию до Коммуны, французские либералы призвали немецкие войска для ее подавления и сами сдали немцам Париж... В России либералы сдать Петроград не успели: им помешали большевики.

БОЛЬШЕВИКИ

Причину гибели армии либералы обычно находят в пораженческой пропаганде большевиков. Действительно, по словам Деникина: «В стране не было ни одной общественной или социальной группы, ни одной политической партии, которая могла бы, подобно большевикам и к ним примыкающим, так безоговорочно, с такой обнаженной откровенностью призывать армию «воткнуть штыки в землю»645.

Между тем 16 июля 1917 года один из будущих вождей Белого движения, радикальный противник большевиков, ведший с ними бескомпромиссную войну на уничтожение А. Деникин заявлял: «У нас нет армии. И необходимо немедленно во что бы то ни стало создать ее... Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики — лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма»646. Черчилль прибег к подобному сравнению: «С победой в руках она (Россия) рухнула на землю, съеденная заживо... червями». Ллойд-Джордж использовал ту же аналогию, но при этом отмечал: «Черви, которые пожирали внутренности старого режима и подрывали его силы, были вызваны к жизни разложением самого режима. Царизм пал потому, что его мощь, его значение и авторитет оказались насквозь прогнившими. Поэтому при первом ударе революции царизм распался. Когда голодная петроградская толпа вышла на улицу, не считаясь больше с устрашающими указами царского правительства, последнее уже не обладало достаточной силой, даже чтобы спасти скипетр императора»647. То же можно сказать и относительно Временного правительства, которое сгнило, даже не успев встать на ноги. Один из наиболее выдающихся деятелей «черносотенства» Б. Никольский в начале 1918 г. замечал: «Чем большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов?.. Россиею правят сейчас карающий Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее зияющих ранах»648.

Относительно армии сам Деникин утверждал, что армейский организм к этому времени был уже практически мертв, и трупный яд, который он источал, грозил отравить все вокруг. Американский генеральный консул в Москве сообщал: «Солдаты грабят страну, устремившуюся к анархии и гражданской войне, а армия как боевая сила перестала су-

143

ществовать. Ситуация в глубине страны постоянно ухудшается. Идет разгром поместий, владельцев избивают и убивают»649. Кроме большевиков, в России не было силы, которая могла бы остановить это самоуничтожение армии и государства. По словам Троцкого, одним из побудительных мотивов к скорейшему захвату большевиками власти было опасение, что «события на фронте могут произвести в рядах революции чудовищный хаос и ввергнуть в отчаяние рабочие массы»650. Россия уже проиграла войну, на пути анархии и развала встали только большевики. Им прежде всего необходимо было «разложить» этот армейский труп, и только тогда на его «останках» можно было вырастить (создать) новую армию... И здесь большевики не брезговали никакими, даже самыми варварскими и циничными, средствами и методами для разложения армии. Их политика приобретала силу, поскольку совпадала, вернее эксплуатировала стихийное, инстинктивное движение масс...

Из чего формировались эти инстинкты, дает представление донесение командующего 12-й армией: «Армия представляет из себя огромную, усталую, плохо одетую, с трудом прокармливаемую, озлобленную толпу людей, объединенных жаждой мира и всеобщим разочарованием. Такая характеристика без особой натяжки может быть применена ко всему фронту вообще»651. «Осенью на одном из заседаний Петроградского совета прибывший с фронта офицер Дубасов говорил: «Солдаты сейчас не хотят ни свободы, ни земли. Они хотят одного — конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут»652. По выражению Ленина, солдаты «проголосовали за мир своими ногами» — к октябрю 1917 г. из армии бежали более 2 млн. дезертиров, более 2 млн. солдат сдались в плен, (не считая 2 млн. захваченных в плен до 1917 г.) Уже в мае 1917 г. в плен сдавались дивизиями (например, 120-я дивизия). Повальное дезертирство ограничивалось только пропускными возможностями транспорта. Армии и государства практически не существовало, и здесь большевики стали последним барьером борьбы русского народа за свое существование — за ним была только анархия и самоуничтожение...

Создание новой армии большевики начали с восстановления дисциплины. Деникин возмущенно писал: «Постепенно отбрасывая все «завоевания революции» в области демократизации армии — как-то: выборное начало, митинги, комитеты, упразднение единоличной дисциплинарной власти, — советская власть посягнула и на институт войсковых комиссаров. По докладу Троцкого еще на 7-м съезде Советов принципиально принят был вопрос об уничтожении этого института; меру эту предполагалось провести постепенно, причем комиссаров должны были заменить помощники командиров по политической части».

144

«ЗЕМЛИ И ВОЛИ»

Главная движущая сила революции в борьбе

за... феодализм

Но война и развал армии дали лишь внешний толчок революции, ее движущие силы еще даже не выходили открыто на политическую сцену, хотя их присутствие чувствовалось в каждом «вздохе» любой партии и любой власти. Речь идет о «стихийной силе» — русского крестьянства.

«К концу XIX века, — отмечает В. Кондрашин, — масштабы неурожаев и голодных бедствий в России возросли, (но) В 1872-1873 и 1891-1892 гг. крестьяне безропотно переносили ужасы голода, не поддерживали революционные партии»653. Впервые о «ряде крестьянских беспорядков» сообщал циркуляр министерства внутренних дел от 17 июля 1898 г., когда целые деревни совершали «вооруженные нападения на экономии и усадьбы землевладельцев»654. Это был ответ крестьян на аграрный подъем последних лет XIX века, когда «вся рабочая сила накинулась на хлебопашество»655. Но двинулась не только рабочая сила, но и капитал, который современными средствами производства быстро вытеснял отсталые крестьянские хозяйства. Главным объектом конкуренции была земля, арендные цены на которую выросли почти в 2 раза. Журнал Вольного экономического общества в то время сообщал: «Крестьяне старались прежде всего добыть землю своего помещика», «о претензиях крестьян на землю своих прежних помещиков пишут корреспонденты всех губерний». «Этого барина земля наша, и мы не дадим ее никому ни арендовать, ни покупать», — гласят анкеты Вольного экономического общества656. В Харьковской и Полтавской губерниях в 1902 г. было «разобрано» 79 имений, отобран «весь хлеб, запасы сена и соломы». Крестьяне действуют спокойно, с полным сознанием своей правоты, — писал корреспондент «Искры».

С 1901 г. крестьянские волнения стали вспыхивать по всей стране. Правительство видело проблему и даже создало специальное сельскохозяйственное совещание, но на практике не делало ничего. В результате, как отмечал Витте, «когда началась революция (1905 г.), то само правительство по крестьянскому вопросу уже хотело пойти дальше то-

145

го, что проектировало сельскохозяйственное совещание. Но этого уже оказалось мало. Несытое существо можно успокоить, давая пищу вовремя, но озверевшего от голода одной порцией пищи уже не успокоишь. Он хочет отомстить тем, кого правильно или неправильно, но считает своими мучителями. Все революции происходят оттого, что правительства вовремя не удовлетворяют назревшие народные потребности. Они происходят оттого, что правительства остаются глухими к народным нуждам. Правительства могут игнорировать средства, которые предлагают для удовлетворения этих потребностей, но не могут безнаказанно не обращать внимания и издеваться над этими потребностями. Между тем мы десятки лет все высокопарно манифестовали: «Наша главная забота — это народные нужды, все наши помыслы стремятся, чтобы осчастливить крестьянство» — и проч. и проч. Все это были и до сего времени представляют одни слова»657. Деникин приходил к аналогичным выводам: «Бесспорно, что аграрная реформа запоздала. Долгие годы крестьянского бесправия, нищеты, а главное — той страшной духовной темноты, в которой власть и правящие классы держали крестьянскую массу, ничего не делая для ее просвещения, не могли не вызвать исторического отмщения»658.

Не случайно, что «самая серьезная часть русской революции 1905 г., — указывал Витте, — конечно, заключалась не в фабричных, железнодорожных и тому подобных забастовках, а в крестьянском лозунге «Дайте нам землю, она должна быть нашей, ибо мы ее работники» — лозунге, осуществления которого начали добиваться силою»659.

Земельная реформа отставала в России почти на полстолетия. Бывший министр земледелия А. Кривошеин на встрече с журналистами в июне 1920 года говорил: «Трагедия России в том, что к землеустройству не приступили сразу после освобождения. Русская революция потому и приняла анархический характер, что крестьяне жили земельным укладом царя Берендея. Если Западная Европа, треща и разваливаясь, еще обошлась без большевизма (и обойдется), то потому, что земельный быт французского, немецкого, английского, итальянского фермера давно устроен»660. Столыпин отлично понимал проблему: «Настолько нужен для переустройства нашего царства, переустройства его на крепких монархических устоях, крепкий личный собственник, насколько он является преградой для развития революционного движения, видно из трудов последнего съезда социалистов-революционеров, бывшего в Лондоне в сентябре настоящего (1908) года: «Правительство, подавив попытку открытого восстания и захвата земель в деревне, поставило себе целью распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собственности или хуторским хозяйством. Всякий успех правительства в этом направлении наносит серьезный ущерб делу революции...»661

Витте буквально пророчествовал: «Не подлежит, по моему мнению, сомнению, что на почве землевладения, так тесно связанного с жиз-

146

нью всего нашего крестьянства, т.е., в сущности, России, ибо Россия есть страна преимущественно крестьянская, и будут разыгрываться дальнейшие революционные пертурбации в империи, особливо при том направлении крестьянского вопроса, которое ему хотят в последние столыпинские годы дать, когда признается за аксиому, что Россия должна существовать для 130 тыс. бар и что государства существуют для сильных»662. Столыпин действительно заявлял, что правительство «делало ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных», «нельзя ставить преграды для обогащения сильного, для того чтобы слабые разделили с ним его нищету». Но здесь же он говорил: «Необходимо думать и о низах, нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищеты, от невежества, от бесправия... нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы...»663 Но Столыпин успел сделать только первый шаг, поднять только один пласт крестьянского общества, остальное еще оставалось в темноте полуфеодального прошлого.

И в данном случае С. Витте оказывался абсолютно прав. Все власти: Временное правительство, Советы солдатских и рабочих депутатов — отражали настроения не более 10-12% населения страны; крестьянство же, составлявшее почти 80%, практически не было прямо представлено нигде, но давило на них всей своей массой. Главным лозунгом русских крестьян в 1917 г., как и прежде, в 1905 г., оставалось требование — «Земли и воли!». Именно крестьяне были той не осознанной ими самими силой, двигавшей все русские революции, как в свое время — и французскую, и английскую.

Очевидно, что большая часть крестьянства России восприняла Февральскую революцию, как начало долгожданного решения земельного вопроса. И действительно, как отмечал Деникин: «В основной идее реформы не было разногласия. Вся либеральная демократия и буржуазия, революционная демократия, Временное правительство — все они совершенно определенно говорили о «переходе земли в руки трудящихся». Революционная демократия во всех партийных, классовых и профессиональных организациях отстаивала положение, проведенное Всероссийским крестьянским съездом (25 мая) при участии министра Чернова о «переходе всех земель в общее народное достояние для уравнительного пользования без всякого выкупа»664.

На деле, как и почти все лозунги Временного правительства, провозглашавшие «переход земли в руки трудящихся», оказались чистой демагогией. Во-первых, пойти на национализацию земли Временное правительство не могло, поскольку уже в 1916 г. половина всех землевладений была заложена и национализация земли разорила бы банки (которые к тому же почти все были иностранными). Во-вторых, Временное правительство, представлявшее буржуазию и помещиков, вполне

147

естественно в первую очередь защищало их интересы, поэтому в программных декларациях от 3 и 6 марта 1917 г. оно вообще обошло аграрный вопрос665. Но это было только началом. 11 апреля Временное правительство принимает закон «Об охране посевов», гарантировавший помещикам «законную охрану» их земель, получение арендной платы и даже возмещение убытков в случае «народных волнений». Таким образом Временное правительство, по сути, «консервировало» помещичье землевладение.

Одновременно Временное правительство отменяет запрет на куплю-продажу земли, введенный царским правительством в начале войны. Как следствие, «нестабильность, вызванная войной и революцией, привела к резкому росту спекуляций землей». Опасаясь, что земли они не получат, солдаты хлынули с фронта домой. Землю продавали по низким ценам иностранцам или делили малыми участками между родственниками и закладывали по бросовой цене в банках. На хищнический сруб продавали леса, так что крестьяне нередко снимали стражу помещиков и ставили свою. Всероссийский съезд крестьянских депутатов — сторонник Временного правительства — потребовал немедленно запретить куплю-продажу земли. Это требование было настолько разумно, что помещик и либерал Пришвин писал 26 марта: «Что в аграрном нашем вопросе можно сплеча решить, не копаясь в статистике и в аграрной науке всякой, — это чтобы земля, во-первых, не была подножием политической власти земельного класса и, во-вторых, чтобы земля не была предметом спекуляции...* Невозможно землю отобрать у частных владельцев, но возможно запретить ее продавать иначе как государству. Причем для мелкого землевладения и среднего можно сделать облегченные налоги, для крупного — такие большие, что продать ее государству будет необходимостью».

Ответом на «реформистские» действия Временного правительства стало создание на местах, по инициативе крестьян, земельных комитетов, действия которых под давлением «снизу» принимали все более решительный и радикальный характер666. Испуганное этим нажимом, коалиционное правительство 5 мая пообещало начать преобразование землепользования «в интересах народного хозяйства и трудящегося населения», не дожидаясь Учредительного собрания, но так и не издало ни одного законодательного акта во исполнение этой декларации667. В этих условиях, крестьяне начали пресекать сделки стихийно. Угроза восстания заставила Временное правительство 12 июля пере-

* Интересна в этой связи позиция Людендорфа, который после захвата немецкими войсками Курляндии оказался в сходной ситуации. Первым делом он «запретил продажу недвижимости, чтобы сохранить в дальнейшем возможность правильной аграрной и колонизационной политики и прекратить спекуляцию землей». (Людендорф Э.... С. 204.)

148

дать вопрос о разрешении сделок земельным комитетам. Конфликт был перенесен вниз, так же как и вопрос об арендной плате. В результате помещики организовались для борьбы с земельными комитетами, начались массовые аресты их членов и предание их суду. «Если так будет продолжаться, — заявлял Чернов, — то придется посадить на скамью подсудимых три четверти России»668.

У крестьян были все основания, чтобы подозревать правительство в обмане, тем более что весна торопила с решением земельного вопроса. В первый же месяц революции число крестьянских выступлений составило 20% по сравнению со всем 1916 г. За апрель их число выросло в 7,5 раз. Военные отказались участвовать в усмирении, а милиция даже способствовала выступлениям крестьян. К концу апреля крестьянские волнения охватили 42 из 49 губерний европейской части России669. В ответ правительство требовало от губернских комиссаров пресечь аграрные беспорядки любыми мерами, вплоть до применения против крестьян оружия670. В «течение лета аграрные беспорядки делались все более и более ожесточенными, что объяснялось и сотнями тысяч дезертиров, хлынувших с фронта в деревню». Пришвин, 15 июня: «И солдатки, обиженные и ничего не понимающие, пишут письма мужьям: «Тебя, Иван... мужики обделили. Бросайте войну, спешите сюда землю делить...» Начиная с последних дней августа крестьяне, уставшие ждать от правительства решения аграрных проблем, взялись за разграбление и поджоги помещичьих усадеб, безжалостно изгоняя их владельцев с насиженных мест. На Украине и в России — в Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Саратовской, Орловской, Тульской, Рязанской губерниях — были сожжены тысячи усадеб, убиты сотни их владельцев671. Осенью 1917 г. восстания охватили более 20 губерний европейской части России. Здесь только в сентябре было разгромлено свыше 900 помещичьих имений672. Главную причину крестьянского взрыва точно сформулировал комиссар «горячего» Козловского уезда Тамбовской губернии: «Неопределенная земельная политика, породившая опасность, что землю крестьяне не получат»673.

Крестьянский бунт 1917 г. повторял методы времен революции 1905 г. Их, со слов отца, описывала дочь Столыпина: «Крестьяне жгут имения помещиков, уничтожают все, что попадается им под руку: библиотеки, картины, фарфор, старинную мебель и даже скот и урожай. Почти никогда крестьяне ничего не крадут, но ярким пламенем горят помещичьи дома, скотные дворы, сараи, амбары. Рубят в щепки, топчут ногами, ломают и рвут все, что владельцы, в надежде спасти хоть крохи своего имущества, выносят из горящих домов»674. Причины подобного вандализма объяснял Мартынов: «Когда крестьяне разрушали и жгли помещичьи усадьбы, крестьяне усматривали в этом известную гарантию против реставрации. Когда я, побывав в Подолии в нескольких деревнях, видел там всюду развалины роскошных помещичьих

149

усадеб, я спрашивал крестьян: «Почему вы жгли эти усадьбы? Почему вы, прогнав панов, не использовали их усадьбы для своих общественных нужд?» — «А мы для того сжигали их гнезда, — отвечали крестьяне, — чтобы эти птицы никогда к нам назад не прилетели»675. Это заявление перекликалось с лозунгом эсеров времен революции 1905 г., призывавших крестьян: «Разоряйте гнезда — воронье разлетится».

Управлявший Министерством внутренних дел Церетели в одном из циркуляров губернским комиссарам констатировал явление полной деревенской анархии: «Захваты, запашки чужих полей, снятие рабочих и предъявление непосильных для сельских хозяев экономических требований; племенной скот уничтожается, инвентарь расхищается; культурные хозяйства погибают; чужие леса вырубаются, заготовленные для отправки лесные материалы и дрова задерживаются и расхищаются. Одновременно частные хозяйства оставляют поля незасеянными, а посевы и сенокосы неубранными». Министр обвинял местные комитеты и крестьянские съезды в организации самочинных захватов и приходил к выводу, что создавшиеся условия ведения сельского и лесного хозяйств «грозят неисчислимыми бедствиями армии, стране и существованию самого государства». Если к этой картине прибавить местами пожары, убийства, самосуды, разрушение усадеб, представлявших собой иногда хранилища предметов огромной исторической ценности, то мы получим истинную картину тогдашнего деревенского быта676. Лидерами крестьянского движения были середняки и богатые крестьяне, батраки («пролетариат») были наиболее пассивны. Т. Шанин отмечал: «Середняки, в соответствии с точным определением этого слова, были решающей силой в российском селе и большинством в его общинах... Что касается кулаков в сельской местности России, по крайней мере в крестьянском значении этого термина, они были не обязательно самыми богатыми хозяевами или работодателями, но «не совсем крестьянами», стоящими в стороне от общин или против них»677.

Новое либерально-социалистическое коалиционное правительство в декларации от 8 июля пообещало «полную ликвидацию разрушительной и дезорганизующей деревню прежней землеустроительной политики», опять предупредив против земельных захватов. Министру земледелия эсеру В. Чернову удалось провести лишь постановление «о приостановлении землеустроительных работ», посредством которых проводилась столыпинская реформа. Это было вызвано тем, что крестьяне уже переключились с погрома помещичьих усадеб на погром «столыпинских раскольников» — хуторян. По словам Т. Шанина: «Главная внутрикрестьянская война, о которой сообщали в 1917 г., была выражением не конфронтации бедных с богатыми, а массовой атакой на «раскольников», т.е. на тех хозяев, которые бросили свои деревни, чтобы уйти на хутора в годы столыпинской реформы»678. Действительно, как только помещичья земля стала заканчиваться, крестьяне перешли к сти-

150

хийному «раскулачиванию» хуторян и арендаторов. Особенно ярко оно выразилось в казачьих областях, где крестьяне приступили к «расказачиванию». Толчок этому дало само Временное правительство. На майском Всероссийском крестьянском съезде министр земледелия Чернов заявил, что казаки имеют большие земельные наделы и теперь им придется поступиться частью своих земель. Это выступление было поддержано меньшевиками и эсерами из Советов в виде их массированной агитации за расказачивание679. Таким образом, раскулачивание и расказачивание, инициативу которых обычно приписывают большевикам, были начаты задолго до их прихода к власти.

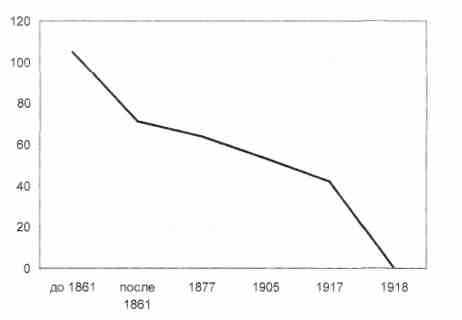

Земля в помещичьем владении, млн. десятин680

Крестьянский вопрос приобретал все большую остроту по мере нарастания продовольственного кризиса. После Февральской революции «деревня, прекратившая внесение податей и арендной платы, насыщенная бумажными деньгами и не получавшая за них никакого товарного эквивалента, задерживала подвоз хлеба. Агитация и воззвания не действовали, приходилось местами применять силу». 29 марта Временное правительство вводит хлебную монополию. Весь излишек запаса хлеба после исключения норм на продовольствие, на обсеменение и на корм скота поступал государству. Одновременно правительство в очередной раз повысило твердые цены на хлеб и обещало установить их и на все предметы первой необходимости: железо, ткани, кожу, керосин и т.д. Россию покрыла огромная сеть продовольственной организации, стоимость которой определялась в 500 миллионов рублей в год, но которая оказалась бессильной справиться со своим делом681. Если кампания 1916 года

151

(1 августа 1916-го — 1 июля 1917 года) дала 39,7%, то июль 1917 года дал 74%, а август — 60-90% невыполнения продовольственных заготовок682. Крестьяне отказывались отдавать хлеб, и на его сбор стали отправлять войска, которые получали самые жесткие инструкции.

«Деревня замкнулась в узкий круг своего быта и, поглощенная «черным переделом», совершенно не интересовалась ни войной, ни политикой, ни социальными вопросами, выходящими за пределы ее интересов, — отмечал Деникин. — Война отнимала и калечила ее работников, и деревня тяготилась войной. Власть препятствовала земельным захватам и стесняла монополией и твердыми ценами сбыт хлеба — и деревня невзлюбила власть. Город перестал давать произведения промышленности и товары — и деревня отгородилась от города, уменьшая и временами прекращая подвоз туда хлеба»683. По словам С. Кара-Мурзы: «Выявилась полная беспомощность правительства в главном вопросе России. Вечером 24 октября предпарламент небольшим большинством принял резолюцию левых фракций о передаче земли в ведение земельных комитетов — впредь до решения вопроса Учредительным собранием. Ночью, уже 25 октября, эту резолюцию отвезли в Зимний дворец, чтобы потребовать от правительства ее утвердить. Как пишет лидер меньшевиков Ф. Дан, вручавший резолюцию Керенскому, левые надеялись, что правительство даст согласие, сразу же будут отпечатаны и расклеены по городу афиши, а в провинции разосланы телеграммы о передаче крестьянам всех помещичьих земель и начале переговоров о мире. Но Керенский ответил, что правительство «в посторонних советах не нуждается, будет действовать само и само справится с восстанием». В тот же день, 25 октября, это правительство было без боя смещено»684.

К октябрю 1917 г. в деревнях земля давно была взята и поделена. Догорали помещичьи усадьбы и экономии, дорезали племенной скот и доламывали инвентарь. Иронией поэтому звучали слова правительственной декларации, возлагавшей на земельные комитеты упорядочение земельных отношений и передавшей им земли «в порядке, имеющем быть установленным законом и без нарушения существующих норм землевладения»685. Большевистский «Декрет о земле», провозгласивший, что «помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа», ограничился, по сути дела, узакониванием самовольного захвата земель помещиков и кулаков, который осуществлялся в деревнях уже с апреля 1917 года686.

Но раздел земли был только началом формирования гораздо более опасной для самого существования государства тенденции, которая все более активно проявлялась во втором стихийном требовании крестьян,— «воли». Под «волей» крестьяне понимали не интеллигентскую свободу, а полное отсутствие государственной власти, и именно это стремление отражал разгоравшийся «крестьянский бунт». 29 сентября

152

1917 г. В. Ленин пишет статью «Кризис назрел»: «В крестьянской стране при революционном, республиканском правительстве, которое пользуется поддержкой партий эсеров и меньшевиков, имевших вчера еще господство среди мелкобуржуазной демократии, растет крестьянское восстание... Официальные эсеры... вынуждены признать, что через семь месяцев революции в крестьянской стране «почти ничего не сделано для уничтожения кабалы крестьян»... Ясно само собою, что если в крестьянской стране после семи месяцев демократической республики дело могло дойти до крестьянского восстания, то оно неопровержимо доказывает общенациональный крах революции, кризис ее, достигший невиданной силы, подход контрреволюционных сил к последней черте... все симптомы указывают... именно на то, что общенациональный кризис назрел...»687

На пути всеразрушающего «бессмысленного и беспощадного» крестьянского бунта, за которым шло более 80% населения России, вооруженного, радикализованного лишениями и жертвами войны, правлением кадетов, меньшевиков и эсеров, встали только большевики. Они снова оказались последним рубежом борьбы русского народа за свое выживание, за которым прекращалось существование государства...

153

ДВОЕВЛАСТИЕ КАК ФОРМА БЕЗВЛАСТИЯ

Временное правительство и Советы «в борьбе за власть»

«Но их бедой была победа — за ней открылась пустота».

Н. Коржавин

Настало время поближе познакомиться с теми политическими силами, которые вершили революции и боролись за власть в 1917 г.