Н. Д. Елецкий основы политической экономии учебное пособие

| Вид материала | Учебное пособие |

- Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.

- А. А. Дегтярев основы политической теории введение Литература, 3430.48kb.

- Алферов Анатолий Александрович Ромек Е. А. «Общество знания» Дисциплинарная структура, 948.72kb.

- С. Н. Булгаков. Задачи политической экономии, 585.04kb.

- Н. Г. Сычев Основы энергосбережения Учебное пособие, 2821.1kb.

- Работа Д. Рикардо «Начала политической экономии и налогового обложения», 56.63kb.

- Ольшанский Д. Основы политической психологии. Учебное пособие для вузов Глава, 1022.42kb.

- Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина. 22. Основные школы, 15.95kb.

- Н. Ю. Каменская основы финансового менеджмента учебное пособие, 1952.65kb.

- Е. Г. Степанов Основы курортологии Учебное пособие, 3763.22kb.

Подходы к проблеме того, что же является тем общим и соизмеримым, которое содержится в каждом товаре и позволяет осуществлять количественное сопоставление разных товаров между собой, приравнивать их в определенном соотношении друг к другу, - были и остаются различными в мировой экономической литературе. Тот же Аристотель считал, что относительная ценность товаров определяется степенью их редкости, приравниванием к монетам, потребностями, и даже высказывался в том смысле, что сложность обменных пропорций не позволяет обнаружить какую-либо объективную закономерность в движении этих пропорций. В течение многих веков предпринимались и возрождались попытки свести меновую стоимость к полезности товаров288, и в течение тех же веков экономическая теория выявляла поверхностный, несущностной, субъективистский характер подобных подходов, их логическую противоречивость и несоответствие хозяйственной практике289.

Как потребительные стоимости, как полезные объекты, товары качественно разнородны, что не позволяет на этой основе обнаружить какую-либо объективную закономерность меновых пропорций. Для того, чтобы выявить общее и притом количественно соизмеримое свойство всех товаров, следует обратиться к общей основе экономических взаимосвязей - человеческому труду. Объективным объединяющим началом для всех товаров является то, "что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд. Как кристаллы этой общей им всем общественной субстанции, они суть стоимости - товарные стоимости... Таким образом, то общее, что выражается в меновом отношении, или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость"290.

Стоимость - это воплощенный в товаре общественно необходимый труд. Характеристика общественных свойств труда, воплощенного в товаре, необходима для определения величины стоимости, а тем самым, и пропорций обмена. Для того, чтобы не возникло иллюзии, будто стоимость товара тем больше, чем выше величина затраченного на его производство индивидуального труда, следует подчеркнуть, что, при предположении однородности, одинакового качества труда, стоимость будет определяться общественно необходимым рабочим временем. "...Величина стоимости данной потребительной стоимости определяется ... количеством труда, или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления... Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время, которое требуется для изготовления какой - либо потребительной стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда"291.

Поскольку количественные пропорции, в которых один товар обменивается на другой, определяются величиной общественно необходимых затрат на производство этих товаров, то меновая стоимость есть внешнее выражение, форма проявления стоимости в сфере обмена292. На величину стоимости, а вследствие этого и на пропорции обмена - меновую стоимость - влияет множество факторов. Рост производительности труда, обусловленный техническими нововведениями, приводит, при прежней общей величине затраченного труда, к росту количества единиц произведенной продукции; при этом общая величина стоимости остается неизменной, а стоимость единицы товара снижается293. Рост интенсивности труда, при прочих равных условиях, означает увеличение массы затраченного труда при сохранении прежней величины затрат на производство единицы продукции, поэтому стоимость последней не изменяется, а общая величина стоимости возрастает.

Не всякая потребительная стоимость обладает стоимостью - таковы полезные для людей объекты, являющиеся результатом естественных природных процессов. Вместе с тем, созданные трудом людей вещи могут быть бесполезны; в таком случае стоимостные отношения не возникают294.

Итак, товар обладает двумя свойствами, порожденными производственными взаимосвязями в условиях товарного хозяйства: потребительной стоимостью и стоимостью. Формой проявления стоимости в сфере обмена является меновая стоимость. И потребительная стоимость, и стоимость характеризуются историзмом: формы полезного применения объектов расширяются и совершенствуются и, что самое важное - в условиях товарного хозяйства потребительная стоимость становится носителем меновой стоимости; со своей стороны, стоимость выступает как форма взаимосвязи участников экономических отношений в условиях общественного разделения труда и обособленности хозяйствующих субъектов. Свойства товара обусловлены свойствами воплощенного в нем труда.

Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. Разнородность, разнокачественность товаров как потребительных стоимостей объясняется различным содержанием создающих их видов труда. Виды труда отличаются друг от друга по производительной цели, по характеру осуществляемых операций, по обрабатываемым предметам и применяемым при этом средствам труда, по результатам - потребительным стоимостям определенного назначения. Труд с данной стороны его определенной полезности выступает как конкретный труд.

В то же время, труд каждого товаропроизводителя, поскольку он создает необходимые для общества формы богатства, выступает как частица всего общественного труда, и в этом смысле все виды труда имеют единое социальное качество. Материальным основанием этого единства выступает то, что все товаропроизводители, независимо от различий между ними, осуществляют затраты энергии в процессе создания товара. Труд вообще, труд как частица общественного труда, как затрата энергии, необходимой для производства товара, принимает форму абстрактного труда.

Конкретные виды труда качественно разнородны и количественно несопоставимы. Напротив, со стороны абстрактного труда все качественные различия стираются, все виды труда предстают как однородные, как формы затраты энергии, сопоставимые лишь количественно. Изменение производительной силы есть свойство конкретного труда, применительно же к абстрактному труду, одна и та же величина энергии может быть затрачена на производство различного количества единиц продукции, в зависимости от изменений в средствах труда и в характере трудовых операций. Однако не следует думать, что абстрактный труд - это некая энергетическая категория. Это - не вообще затраты энергии как таковой, а затраты, воплощенные в создаваемом товаре, то есть абстрактный труд, отражая то общее, что есть у разобщенных, отделенных друг от друга производителей в условиях их обособленности и общественного разделения труда, выступает как форма их социальной связи.

Конкретный труд может иметь большую или меньшую сложность, требовать значительной или незначительной подготовки. В форме абстрактного труда эти различия стираются - здесь сложный труд приравнивается к некоторому большему количеству простого труда (происходит так называемая редукция труда), так что между сложным и простым трудом исчезают качественные различия, а остаются лишь количественные. Отражая движение всех видов труда, как сведенных к однородному простому, абстрактный труд выступает в роли меры стоимости, воплощая как непосредственно количество, так и редуцированное к количеству качество труда.

Труд каждого товаропроизводителя одновременно является и конкретным, и абстрактным - эти две его стороны неразрывно сосуществуют в процессе деятельности по созданию товара. "Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, - и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров. Всякий труд есть, с другой стороны, расходование человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме, и в этом своем качестве конкретного полезного труда он создает потребительные стоимости"295.

Открытие двойственного характера труда в системе товарного хозяйства - выдающееся научное достижение К.Маркса, которым он обогатил трудовую теорию стоимости и на основе которого стало возможным проникновение в сущность стоимостных взаимосвязей, в природу категории товара как формы научного отражения производственных отношений обособленных производителей в условиях общественного разделения труда.

Вследствие обособленного характера производства товаропроизводитель в процессе труда не имеет информации о том, нужны ли обществу создаваемые им потребительные стоимости, соответствует ли их качество потребностям покупателей. Он исходит из информации о предшествующих хозяйственных процессах и операциях, экстраполируя ее на будущее. Товаропроизводитель не знает также, в какой мере индивидуальные затраты его труда соотносятся с общественно необходимым уровнем затрат. В условиях развитых форм обособленности труд отдельного товаропроизводителя выступает непосредственно как частный труд. В то же время, его труд является элементом общественного, но этот общественный характер обособленного труда проявляется опосредованно, в процессе обмена, в результате реализации товара. Таким образом, в системе товарного хозяйства объективно существует противоречие между частным и общественным характером труда. Если товар удалось обменять, если в обмен на него предоставлена полезная вещь, потребительная стоимость, значит, данный товар нужен обществу, общество признает воплощенный в этом товаре труд необходимым, и затраты труда, осуществленные частным товаропроизводителем, - частицей общественного труда.

Поскольку общественная природа труда, общественная связь товаропроизводителей выражается через то общее, единое, что присуще всем им, то общественный характер труда проявляется через абстрактный труд и через стоимость (соответственно, стоимость выступает как форма движения абстрактного труда, а этот последний - как форма проявления общественного характера труда). Симметрично этому частный характер труда, отражающий моменты обособленности, отделенности, различий, специфичности производственной деятельности, - проявляется через конкретный труд и потребительную стоимость (со своей стороны, потребительная стоимость - это воплощение конкретного труда, который в условиях товарного хозяйства есть форма проявления частного характера труда). Таким образом, свойства товара и создающего его труда противоречивы - они характеризуются не только единством, но и противоположностью. Формой движения, разрешения и воссоздания этих противоречий является вся система товарного воспроизводства, формой проявления - отношения обмена, обменные операции, совокупность которых в условиях товарного хозяйства представляет собой рынок. Рыночные взаимосвязи характеризуются значительной спецификой в условиях различных типов товарного хозяйства.

Типы товарного хозяйства. Предшествующий анализ основывался на предположении, что функции работника, собственника факторов производства и продавца (покупателя) товаров соединены в лице одного хозяйствующего субъекта - товаропроизводителя (товаровладельца). С одной стороны, подобного рода логическое отождествление экономических качеств необходимо в целях абстрагирования и исходного рассмотрения товарного хозяйства в его наиболее простых формах. С другой стороны, эти формы существовали и продолжают существовать в качестве исторической реальности. Тип товарного хозяйства, характеризующийся совпадением экономических качеств собственника факторов производства, работника, собственника создаваемых товаров и продавца (покупателя) в лице одного социального субъекта, осуществляющего производство в целях удовлетворения личных потребностей, - получил название простого товарного хозяйства.

Простое товарное хозяйство, не являясь господствующей экономической формой ни в одном из способов производства, продемонстрировало, вместе с тем, высокую степень приспосабливаемости, адаптивности к любым историческим условиям, и просуществовало - главным образом, в формах мелкого крестьянского и ремесленного производства - от эпохи разложения первобытного строя до наших дней.

К другому типу товарного хозяйства можно отнести такую систему экономических взаимосвязей, в рамках которой социально-экономические качества собственника факторов производства и создаваемых товаров, с одной стороны, - и работника, с другой, - разделяются. В рамках данного типа понятие "товаропроизводитель" принимает превращенную форму. Фактическими производителями товаров являются работники, но экономические свойства товаропроизводителя, рассмотренные выше, переносятся на товаровладельца, вступающего в экономические отношения в качестве носителя (социально-экономической персонификации) противоречивых свойств товара и создающего его труда, - хотя сам этот субъект не трудился и товара не создавал. Целью товаровладельца в данной системе отношений является максимизация, в результате продажи товаров, присвоения прибавочного продукта, а удовлетворение личных потребностей создателей товаров превращается во второстепенный и зависимый момент.

В свою очередь, в рамках данного типа существуют разновидности, соответствующие, в основном, историческим уровням способов производства. При этом в докапиталистических способах производства товарное хозяйство играло второстепенную экономическую роль; воспроизводство основного производственного отношения и реализация объективной целевой функции основного экономического закона осуществлялись в нетоварной форме. Производство части продуктов в качестве товаров, то есть специально с целью продажи, выступало как один из подчиненных моментов в системе натурального, в основном, воспроизводства рабовладельческих и феодальных имений (хотя существовали и хозяйства, полностью или почти полностью ориентированные на рынок, но их роль в совокупном механизме воспроизводства, с количественной и качественной стороны, оставалась незначительной). Особенностью данной разновидности товарного хозяйства являлось наличие у собственника средств производства также качеств полного или частичного собственника рабочей силы непосредственных производителей. Для капиталистической разновидности товарного хозяйства характерно превращение его во всеобщую форму экономических отношений в рамках данного способа производства; приобретение основным производственным отношением и целевой функцией основного экономического закона товарных форм. Качества собственности на средства производства и на рабочую силу внешне разделяются, но субъектом присвоения прибавочного продукта, осуществляющим фактическую реализацию собственности в аспекте ее формационной сущности, остается фактический собственник факторов производства - капиталист. Присвоение и необходимого, и прибавочного продукта происходит в товарной форме.

Значительной структурной сложностью характеризуются взаимосвязи закономерностей товарных отношений с закономерностями тех способов производства, где первые проявляют себя. Сохраняя свое собственное содержание, они выступают, в то же время, как форма движения специфических формационных законов, оказывая на них, вместе с тем, модифицирующее содействие296.

Товарное хозяйство в условиях возникающей в настоящее время посткапиталистической экономики характеризуется тенденцией сближения социальных качеств собственности и труда и усилением роли планомерных форм разрешения противоречий товара и труда.

Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости. Сложность стоимостных отношений, многоуровневый характер противоречий товара и создающего его труда порождают попытки упрощенных, поверхностных трактовок этих отношений, сводящих их сущность к внешним формам проявления. Значительное место в истории экономической мысли занимали и продолжают занимать попытки отождествления стоимости и меновой стоимости, сведения сущности стоимости к внешним меновым пропорциям, и, тем самым, фактического исключения проблемы сущности рыночных отношений из сферы объектов экономической науки. Еще в XVII b. английский автор Н. Барбон заявил: "Ничто не может иметь внутренней стоимости... Между вещами, имеющими равные меновые стоимости, не существует никакой разницы..."297. В различных вариациях данный подход проявлял себя вплоть до настоящего времени, хотя очевидно, что ограничение объекта теоретического исследования сферой внешних форм возвращает теорию стоимости к уровню аристотелевской эпохи, когда меновые пропорции объяснялись самыми различными факторами, и ставился под сомнение сам принцип объективной внутренней меры этих пропорций.

Методологическая некорректность смешения сущности и внешних форм является фактором, порождающим многообразные попытки объяснения меновых пропорций не соотношением общественно необходимых затрат труда, а различными второстепенными факторами. Среди оппонентов трудовой теории стоимости особое место занимает концепция предельной полезности, которая отводит главную роль факторам субъективно-психологического влияния на пропорции обмена298. Не отрицая влияния как этих, так и многих других второ- (третье- и т.д.) степенных факторов на возможные и действительные отклонения фактических меновых пропорций от их объективно-необходимого состояния, следует, вместе с тем, однозначно подчеркнуть, что само это состояние воздействием второстепенных факторов никак не может быть объяснено299 - такого рода объяснение достигается лишь посредством логического движения от формы - пропорций обмена одних товаров на другие - к содержанию - общественно-необходимым затратам труда, то есть к стоимости товаров.

В последнее время появились различные "альтернативные" теории стоимости, претендующие на роль "новой парадигмы трудовой теории стоимости" или "парадигмы нетрудовой теории", одной из ключевых особенностей которых является критика трудовой теории за ее "затратный" характер, способствующий, якобы, неэффективной растрате ресурсов и не отражающий специфику экономических взаимосвязей в информационном обществе. Однако фундаментальным принципом философии экономики является признание того факта, что никакое производство благ невозможно без затраты ресурсов, и в этом смысле любая экономическая теория всегда имеет "затратный" характер. Сопоставление индивидуальных и общественных затрат труда, способствующее росту эффективности производства и на индивидуальном, и на общественном уровнях, объясняется именно на основе положений трудовой теории стоимости. Эти положения инвариантны относительно содержательной природы ресурсов, испытывающих воздействие труда, и, в частности, относительно информационных и интеллектуальных ресурсов, которые трансформируются в потребительные стоимости опять-таки посредством затрат труда, а не каким-то иным образом.

7.2. Закон стоимости

Сущность закона стоимости. Самоорганизация товарного хозяйства достигается посредством действия в его рамках экономических законов. В их совокупности выделяется системообразующий элемент. Внутренние, необходимые, сущностные, причинно-следственные экономические взаимосвязи между хозяйствующими субъектами, включенными в систему товарного хозяйства возникают по поводу затрат труда, воплощенного в товарах, и операций обмена этими товарами, то есть формируются как стоимостные отношения. Закон стоимости выражает объективную экономическую необходимость производства и обмена товаров на основе общественно необходимых затрат труда.

В условиях стихийных форм товарного хозяйства закон стоимости выступает как главный объективный регулятор общественного воспроизводства в его товарных аспектах, как форма движения противоречия между производством и потреблением. Через стоимостные взаимосвязи проявляются товарно-хозяйственные модификации действия общеэкономических законов пропорциональности, роста производительности труда и возвышения потребностей. Закон стоимости отражает соотношение индивидуального и общественного труда, и выступает как механизм движения, разрешения и воспроизводства противоречий между ними. "Закон стоимости - существенное отношение, которое имеет качественно определенное содержание... Поскольку закон стоимости есть отношение, он предполагает наличие двух сторон, которые относятся друг к другу. Это - индивидуальные и общественные затраты труда... Этот закон выражает существенную, внутренне необходимую связь между трудом отдельных производителей и совокупным трудом общества не прямо и непосредственно, а через общественное отношение продуктов труда - путем приравнивания их как стоимостей"300. Через действие данного механизма реализуются функции закона стоимости.

Механизм действия и функции закона стоимости. Закон стоимости, посредством присущего ему механизма действия, прежде всего, выполняет функцию регулятора экономических пропорций в системе товарного хозяйства. В условиях всеобщности товарной формы связей закон стоимости регулирует народнохозяйственные пропорции в целом; когда же товарное производство является одним из экономических укладов, закон стоимости регулирует пропорции использования ресурсов в рамках данного уклада. При этом, в случае превышения величины ресурсов, направляемых на производство некоторого товара, над общественно-необходимым уровнем, в результате действия механизма регулирования происходит снижение указанной величины в период следующего хозяйственного цикла, если же затрачено меньше ресурсов, относительно общественно-необходимого уровня, происходит, соответственно, их увеличение. В результате постоянных колебаний достигается приближение фактических пропорций к общественно-необходимым.

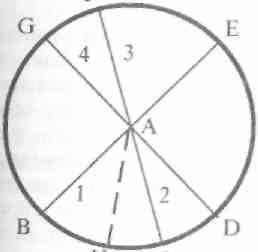

Данный механизм можно проиллюстрировать посредством следующей схемы (см.рис.1) Рис. 1.

Предположим, что в обществе имеется некоторый ограниченный набор ресурсов (редуцированный к ресурсам однородного простого труда), графически отраженных в

виде площади круга А. Предположим далее, что использование ресурсов осуществляется без потерь и приводит к созданию необходимых товаров, структурно адекватных структуре ресурсов, так что та же площадь круга, в аспекте результатов производства, отражает массу произведенных товаров. Пусть для производства товаров определенного вида - 1 - общество объективно может и должно выделить массу труда, обозначенную площадью сектора ABC; для производства товаров 2 - затратить массу труда ACD, товаров 3 - труд AEF и товаров 4 - труд AFG. Данное

структурное распределение массы труда будем считать общественно необходимым. Для упрощения модели предположим далее, что вся совокупность товаров 1 обменивается на совокупность требующих эквивалентных затрат труда товаров 3, а товары 2 обмениваются на товары 4301.

Если бы фактические затраты труда на производство всех товаров совпали с общественно необходимыми, то в результате обмена товаров, воплощающих эквивалентное количество труда была бы достигнута структурная пропорциональность хозяйства. Но, как правило, фактические затраты труда отклоняются от общественно необходимых. Пусть в нашем примере это произойдет с затратами на производство товаров группы 1: фактическое количество труда АBН окажется меньше общественно необходимого АBС; соответственно, и товаров этой группы будет произведено меньше. Высвобожденные, вследствие этого, ресурсы труда АHС будут использованы для дополнительного производства товаров группы 2, которых, таким образом, окажется создано больше, чем требуется в соответствии с общественными потребностями. В то же время для производства товаров групп 3 и 4 будет затрачено количество труда, соответствующее общественно необходимому уровню.

Каким образом в этом случае произойдет обмен товаров 1 и 3, 2 и 4? Ведь в них воплощено разное количество фактически затраченного труда. В соответствии с объективным механизмом закона стоимости, обмен произойдет на основе величин общественно необходимых, а не фактических затрат труда. Это значит, что производители товаров группы 1, обменяв их на товары группы 3, получают массу стоимости AEF, хотя отдают не эквивалентную ей массу АEС, а меньшую - АBН. Иначе говоря, спрос на товары 1 превышают предложение этих товаров, и дополнительная масса труда АHС, полученная товаропроизводителями 1 сверх эквивалентного возмещения их затрат, будет стимулировать увеличение производства ими данных товаров в следующем хозяйственном цикле.

Противоположная картина наблюдается в секторе 2. Здесь фактически затраченная масса труда AHD будет обменена на меньшую величину AFG, эквивалентную общественно необходимым затратам ACD. Таким образом, затраты труда АHС будут потеряны для товаропроизводителей группы 2; здесь предложение товаров превысит спрос на них, и в следующем хозяйственном цикле объем производства данных товаров уменьшится. Тем самым, обмен товаров в соответствии с общественно необходимым уровнем затрат труда стимулирует приближение фактической структуры производства к общественно-необходимой302 (графически это можно отразить, как объективную ориентацию движения точки Н в сторону точки С)303. "Стоимость есть одновременно показатель того отношения, в котором товар обменивается на другие товары и показатель того отношения, в котором товар уже в процессе производства обменялся с другими товарами (материализованным рабочим временем)"304.

Рассмотренные выше взаимосвязи имеют ряд общих технических черт с той стороной механизма действия закона стоимости, которая отражает присущую ему функцию стимулирования технического прогресса. Обратимся вновь к рисунку 1 и несколько изменим содержание символов. Предположим, что отраженные в предыдущей схеме совокупные затраты труда на производство товаров определенного вида разделены на количество единиц товаров этого вида, так что каждый из секторов 1-4 показывает величину общественно-необходимых затрат труда на производство единицы товара305. Если фактические затраты труда товаропроизводителя 1 ниже общественно-необходимого уровня вследствие более высокой технической оснащенности, более совершенной организации труда и т.д., то при обмене на основе объективных требований закона стоимости данный товаропроизводитель, помимо возмещения фактических затрат АBН получит добавочный доход АHС. Это будет способствовать ориентации товаропроизводителя на дальнейшее техническое совершенствование производственного процесса. Напротив, товаропроизводитель 2 не сможет возместить своих затрат, ибо в обмен на созданный товар он получит объект, воплощающий величину общественно необходимого для производства товара 2 труда (AFG = ACD), что меньше фактических затрат на величину АHС. При предположении, что превышение фактических затрат над величиной общественно необходимых обусловлено техническим отставанием товаропроизводителя 2, указанный механизм будет стимулировать и его к повышению технической оснащенности производства.

Рассмотренные взаимосвязи демонстрируют и такую сторону механизма действия закона стоимости, которая отражается в функции экономической дифференциации товаропроизводителей. Обмен товаров по стоимости, объективное формирование меновых пропорций на основе общественно-необходимых затрат труда ставит в преимущественное экономическое положение тех товаропроизводителей, которые, помимо эквивалентного возмещения своих затрат, получают некоторый добавочный доход. Это происходит как вследствие повышенного спроса на товары данного вида, так и, особенно, вследствие более совершенной технической организации производственного процесса у отдельных товаропроизводителей (в нашем примере - товаропроизводитель 1). Как правило, отмеченные преимущества имеют тенденцию к воспроизводству, что приводит к обогащению одних товаропроизводителей и ухудшению экономического положения (в пределе - к разорению) других.

В конкретно-исторических условиях эпохи разложения феодализма данные процессы могут способствовать превращению товаропроизводителей первой группы - в капиталистов, а представителей второй - разорившихся, лишившихся собственных средств производства - в наемных рабочих.

Из приведенного анализа следует очень важный вывод для понимания механизма формирования меновых пропорций: соотношение фактически затраченного индивидуального и объективно требующегося общественно необходимого труда приводит к колебаниям спроса и предложения, то есть эти колебания есть следствия действия закона стоимости. Они не воплощают самостоятельной экономической сущности, а представляют собой производные феномены, порождаемые механизмом действия закона стоимости (в противоположность внешней видимости, принимаемой иногда за сущность306). Отношение спроса и предложения " абсолютно ничего не в состоянии объяснить, пока не раскрыт базис, на котором покоится это отношение... Рыночная стоимость регулирует отношения спроса и предложения..."307.

Неточно было бы также отождествлять колебания спроса и предложения с механизмом действия закона стоимости. Механизм данного закона - это сопоставление величин индивидуального и отраслевого уровня затрат труда с общественно-необходимым, что находит проявление не только в колебаниях спроса и предложения, но и образовании добавочного дохода, и в дифференциации товаропроизводителей. Соотношение указанных величин объективно присутствует уже в процессе производства, до того, как оно внешне проявится на рынке. Добавочный доход (или, симметрично, убытки и разорение) могут иметь место и при совпадении спроса и предложения, что не устраняет связи этих явлений с механизмом действия закона стоимости. Выявляется и логическая инверсия трактовки причинно-следственных зависимостей в рассуждениях "полусторонников" трудовой теории стоимости, соглашающихся "допустить" обусловленность меновых пропорций стоимостными факторами лишь для случаев совпадения спроса и предложения, в то время, как причины и совпадения и несовпадения спроса и предложения обусловлены стоимостными зависимостями, - но не наоборот. Уяснение природы данных зависимостей составляет необходимое условие понимания существа рыночного механизма, в структуре которого товарный обмен трансформируется в товарно-денежное обращение.

7.3. Денежные отношения и их эволюция

Эволюция форм товарного обмена. По мере развития товарного хозяйства противоречия товарных отношений находят выражение в развивающихся формах обмена. Исторически и логически исходной формой является обмен одного товара, в определенной количественной пропорции, на другой, что можно отразить в виде формулы хА=уВ, где А и В - качественно разнородные, в аспекте их потребительных стоимостей, товары, а х и у - количественное соотношение этих товаров, обеспечивающее эквивалентность обмена. Предположим, что инициатором данной обменной операции является товаровладелец А: он предлагает свой товар к обмену, а товаровладелец В соглашается на этот обмен. Тогда свойства товара А проявляются относительно другого товара; товар А считается представляющим относительную форму стоимости. Товар В выступает как носитель эквивалентной величины стоимости, но определяется, в силу этого, как товар-эквивалент, или товар, находящийся в эквивалентной форме стоимости.

В результате состоявшейся обменной операции выясняется, что предлагавшийся к обмену товар А нужен обществу - вместо него получена обладающая полезными свойствами вещь, потребительная стоимость. Полезность товара В в данном случае доказывает, что труд, воплощенный в товаре А, общественно необходим, в этом товаре воплощена стоимость - в противном случае, никакой покупатель, представляющий в своем лице общественные потребности, не отдал бы в обмен на товар А вещь, обладающую полезными свойствами. Тем самым, потребительная стоимость товара-эквивалента становится формой проявления своей противоположности - стоимости, воплощенной в данном случае в товаре, предлагаемом к обмену. Соответственно, конкретный труд, затраченный на производство товара-эквивалента, становится формой проявления своей противоположности - абстрактного труда, а частный труд - формой проявления общественного труда, воплощенного в товаре, находящемся в относительной форме стоимости.

Непосредственный обмен одного товара на другой представляет собой самое простое выражение меновой стоимости: исторически он имел распространение в условиях, когда обмен носил случайный характер, выступал как единичное явление при господстве натуральных хозяйственных форм (если не принимать во внимание факты, обусловленные нарушениями нормального хода воспроизводства в последующие эпохи). Поэтому К.Маркс назвал данную форму собственности "простой, единичной или случайной", одновременно подчеркнув, что "тайна всякой формы стоимости заключена в этой простой форме стоимости... Простая форма стоимости товара есть простая форма проявления заключающейся в нем противоположности потребительной стоимости и стоимости"308. Отражение этой противоположности в свойствах товара -эквивалента прослеживается во всех последующих формах данного товара.

"Между тем, единичная форма стоимости сама собой переходит в более полную... По мере того, как один и тот же товар вступает в стоимостные отношения то с тем, то с другим видом товара, возникают различные простые выражения его стоимости. Число возможных выражений его стоимости ограничено только числом отличных от него видов товара"309. По мере учащения и расширения сферы товарных сделок простая форма стоимости перерастает в полную или развернутую, формула которой может быть представлена следующим образом: хА=уВ, или zC, или vD, или ... пТ и т.д. При этом более явно демонстрируется, что отдельные формы конкретного (частного) труда выступают как особенные модификации человеческого труда вообще, труда абстрактного, общественного по содержанию.

В ходе дальнейшего углубления разделения труда и усложнения системы товарных операций обнаружилась объективная экономическая ограниченность развернутой формы стоимости, обусловленная, прежде всего, необходимостью совпадения взаимной потребности товаровладельцев в потребительной стоимости вымениваемых товаров в каждой товарной сделке, что имело место далеко не всегда. Если в ходе достаточно регулярных товарных операций обнаруживается, что товаровладельцу А нужен товар В но товаровладельцу В товар А, напротив, не нужен, а нужен товар С, владельцу которого, в свою очередь, не нужны товары А и В а нужен товар D... и т.д., то это означает, что объективно возникает необходимость в некотором товаре-посреднике, выступающем в качестве общеизвестного и общепризнанного эквивалента при соотнесении величины стоимости разных товаров. "... Каждый разумный человек... после появления разделения труда должен был стараться так устроить свои дела, чтобы постоянно наряду с особыми продуктами своей собственной деятельности иметь некоторое количество такого товара, который, по его мнению, мало кто откажется взять в обмен на продукт своего промысла"310. В качестве такого рода общепризнанного посредника - эквивалента, как правило, стихийно начинал выступать наиболее известный, наиболее широко распространенный в данном обществе товар, экономические параметры которого были хорошо знакомы любому товаровладельцу311. Именно этот товар чаще всего являлся объектом отчуждения, то есть обменивался, дарился, передавался по наследству и т.д. Его всеобщая распространенность в рамках некоторой данной экономической системы и обусловливала приобретение им качеств всеобщего эквивалента, в связи с чем происходило возникновение всеобщей формы стоимости, взаимосвязи которой можно отразить следующим образом:

xA

= nT

yB

zC

vD

"Теперь товары выражают свои стоимости: 1) просто, так как они выражают их в одном-единственном товаре, и 2) единообразно, так как они выражают их в одном и том же товаре. Форма их стоимости проста и обща им всем, следовательно, всеобща... Всеобщая форма стоимости, которая представляет продукты труда просто в виде сгустков лишенного различий человеческого труда, самим своим построением показывает, что она есть общественное выражение товарного мира"312. Однако действительная всеобщность "всеобщей" формы стоимости ограничена определенными - хотя и достаточно широкими - историческими и географическими рамками.

Возникновение и сущность денег. Несмотря на то, что в отдельных регионах мира вплоть до настоящего времени имеют хождение местные формы всеобщего эквивалента, и несмотря на возрождение отдельных его экзотических разновидностей в особых экономических условиях313, - уже в I тысячелетии до н.э. происходит общецивилизационный скачок в развитии форм обмена: для социумов, включенных в магистральное направление развития цивилизации (либо даже приобщенных, в той или иной степени, к этому направлению) роль всеобщего эквивалента необратимо, навсегда закрепляется за особым видом товаров - благородными металлами (золотом и серебром). Это означает, что всеобщая форма стоимости трансформируется в денежную. "Специфический товарный вид, с натуральной формой которого общественно срастается эквивалентная форма, становится денежным товаром, или функционирует в качестве денег. Играть в товарном мире роль всеобщего эквивалента делается его специфической общественной функцией, а следовательно, его общественной монополией. Это привилегированное место среди товаров... исторически завоевал определенный товар; а именно золото"314. Денежная форма стоимости может быть изображена следующим образом:

хА

yB

zC = m граммов золота

vD

nT

Денежная форма всеобщего эквивалента сохраняет все особенности эквивалентной формы стоимости. Потребительная стоимость золота, имея собственное, специфическое содержание, становится, прежде всего, носителем и формой выражения своей противоположности - стоимости всех других товаров. ("Потребительная стоимость денежного товара удваивается"315.) Конкретный труд в золотодобывающей промышленности выступает как форма выявления абстрактного труда, затраченного на производство других товаров, а частный труд в той же отрасли - как средство подтверждения общественного характера труда товаропроизводителей прочих отраслей, - разумеется, если им удастся обменять свою продукцию на денежный товар. В отличие от условий других отмелей, труд в золотодобыче признается общественно-необходимым yже в процессе производства, непосредственно: собственники создаваемого здесь товара еще до начала операций обмена имеют признание общественной необходимости их товара и затраченного на него труда; этот товар обязательно будет реализован на любом рынке. Деньги, таким образом, выступают как всеобщая форма общественного богатства.

С возникновением денег внутренние противоречия товара получают внешнее разрешение. Весь товарный мир распадается на две сферы: первая - сфера движения потребительных стоимостей - все товары потребительского назначения; вторая - сфера движения стоимости - денежный товар316. Внутренние противоречия товара выступают теперь как противоречия между потребительной стоимостью "рядовых" товаров и "стоимостью вообще", воплощенной в меновой стоимости денег.

Одновременно возникает противоречие между меновой стоимостью всех товаров и качеством абсолютной обмениваемости товара, превратившегося в денежный эквивалент. Движение данного противоречия отражается категорией "цена". Цена - это денежное выражение стоимости товара, то есть результат приравнивания воплощенной в данном товаре стоимости к некоторому количественному выражению денежного эквивалента317. "Так как все другие товары суть лишь особенные эквиваленты денег, а деньги - их всеобщий эквивалент, то они как особенные товары относятся к деньгам как к товару всеобщему"318. Если цена - это стоимость товаров, выраженная в деньгах, то, симметрично, стоимость денег, выраженная в товарах - это покупательная способность денег.

Появление денежной формы всеобщего эквивалента и превращение благородных металлов в денежный товар есть результат естественноисторического развития товарных отношений. Золото и серебро постепенно выделились из товарного мира в качестве денежного эквивалента, что явилось результатом эволюции общественных отношений товаропроизводителей, а не каких-то сверхъестественных свойств благородных металлов, как полагали алхимики319. Сами по себе, вне общественных взаимосвязей, золото и серебро - это физические субстанции, металлы, существовавшие со своими физическими свойствами не только до возникновения товарных отношений, но и до возникновения человечества и даже жизни на Земле. Деньгами их делают определенные экономические процессы. "Золото лишь потому противостоит другим товарам как деньги, что оно раньше уже противостояло им как товар... Деньги - не вещь, а общественное отношение... Деньги представляют общественное производственное отношение, но в форме естественной вещи с определенными свойствами"320.

Последнее замечание отражает проблему с другой стороны. Хотя возникновение денежного эквивалента - это результат общественных отношений, но факт того, что именно благородные металлы стали носителями данных отношений, не случаен, - он обусловлен их определенными свойствами. Среди них важнейшими являются следующие: однородность, делимость без потери стоимости, портативность, сохраняемость321.

Однородность выступает как своего рода физический аналог однородности абстрактного труда, имеющего лишь количественную меру. Внутренние градации этой меры определяют важность такого свойства, как делимость без потери стоимости. Данное свойство, так же как и однородность, выгодно отличает благородные металлы в качестве всеобщего эквивалента от таких его форм, как скот, меха, раковины и т.д. Это же можно сказать о свойстве портативности - способности воплощать в малой массе большую величину стоимости. В воспроизводственном аспекте очень важным является свойство длительной сохраняемости без потери стоимости.

Можно отметить, что отдельные из названных свойств присущи в равной или даже в большей степени некоторым другим товарам, но именно сочетание всех этих свойств в наибольшей степени присуще благородным металлам, что и предопределило их превращение в денежный товар. Бриллианты, например, более портативны, чем золото или, тем более, серебро, - но не обладают свойством однородной делимости; зерно и соль достаточно однородны, но их портативность низка и т.д.

Рассмотренный процесс возникновения денег в качестве результата естественноисторической эволюции отношений товарного обмена показывает их объективный характер и демонстрирует ошибочность представлений о деньгах как следствии сознательных договоренностей, соглашений между людьми322. Сущность денег как производственного отношения проявляется в их функциях.

Функции денег. Чтобы обмен товаров состоялся, необходимо сопоставление величин их стоимостей; это сопоставление, после возникновения денег, осуществляется посредством приравнивания к определенному количественному воплощению денежного эквивалента - тем самым, деньги выполняют функцию меры стоимости. Соизмеримыми товары становятся не потому, что их стоимость приравнивается к деньгам, как полагал Аристотель323; эта соизмеримость обусловлена тем, что и в товарах, и в деньгах заключен общественный труд, - но деньги выступают как инструмент выявления меры этого труда. Причем использование данного инструмента может осуществляться мысленно, идеально - для фиксирования стоимости товара не обязательно иметь адекватную величину в форме наличных денег, - достаточно мысленного сопоставления величин общественного труда, воплощенных в данном товаре и в денежном материале. Последний получает организационно-хозяйственную форму движения через масштаб цен. Масштаб цен исторически - это весовое количество металла (золото или серебра), принятое в данной стране в качестве денежной единицы. Денежная единица определенного наименования с ее делением на более мелкие денежные единицы служит для измерения и выражения цен товаров.

На основе измерения стоимости товаров с помощью денежного эквивалента, формируется и механизм их реального обмена через посредничество денег: один товар вначале обменивается на деньги (Т-Д), затем деньги обмениваются на другой товар (Д-Т). В результате товарный обмен (Т-Т) трансформируется в товарно-денежное обращение (Т-Д-Т). Деньги при этом выполняют функцию средства обращения. В сделках товарного обмена операции купли и продажи совпадали, были тождественными: продажа одного товара одновременно означала куплю другого. В системе товарно-денежного обращения эти операции разделяются, что содержит потенциальную возможность нарушений нормального хода воспроизводства (в случае значительных разрывов между сделками продажи Т-Д и купли Д-Т). Важная черта функции средства обращения - мимолетность посреднической роли денег. Целью товаровладельцев здесь является обмен одной потребительной стоимости на другую, поэтому полноценные деньги могут быть заменены их представителями, номинально отражающими соответствующие величины стоимости. Диалектика замещения полноценных денег их представителями обусловлена тем, что вначале сами реальные деньги (монеты) из-за стирания превращались в номинальных представителей самих себя. "Золотая монета произвела... своих заместителей, сперва металлических, а затем бумажных, только потому, что она, несмотря на потерю части металла, продолжала функционировать в качестве монеты... Она истерлась до превращения в символ потому, что она долго обращалась. Лишь поскольку золотые деньги в процессе обращения сами становятся знаком своей собственной стоимости, они могут быть замещены простыми знаками стоимости"324. В качестве знаков стоимости известны неполноценные (биллонные) монеты, номинал которых превышает их действительную стоимость; бумажные, а также иные знаки стоимости (кожаные, фарфоровые); в современных условиях особую роль приобретают электронные денежные посредники.

Названные две функции являются основными; они непосредственно выражают сущность денег и определяют природу и роль других функций. Среди них необходимо отметить функцию средства накопления (когда, по разным причинам, деньги выбывают из сферы обращения и концентрируются у отдельных экономических агентов); функцию средства платежа (связанную с разрывом во времени или пространстве непосредственного обмена товаров и денег, приобретением последними самостоятельных форм движения, в частности, при кредитных операциях, в различных ссудных сделках, при уплате налогов, выплате заработной платы и т.д.); функцию мировых денег (при обслуживании международного платежного оборота на мировом рынке).

Содержание, формулировки названий и субординация функций денег по-разному трактуются различными направлениями экономической мысли325, что в значительной мере объясняется сложностью и многогранностью данного экономического феномена. Однако существуют научные границы допустимых интервалов этих расхождений, обусловленные объективными закономерностями движения товарно-денежных отношений.

Закономерности денежного обращения и эволюция форм денег. Исходной закономерностью денежного обращения является необходимость количественного соответствия между величиной стоимости, представленной в деньгах, и величиной стоимости товаров, подлежащих реализации, - эти товары должны быть обменены на деньги. Таким образом, необходимое для обеспечения нормального товарно-денежного обращения количество денег o6vсловлено, прежде всего, суммой цен товаров, реализация которых осуществляется в рамках данного периода времени. Кроме того, следует учесть, что некоторая денежная единица в пределах того же периода осуществит не один, а, как правило, множество оборотов, обслужив большое количество товарно-денежных сделок. Поэтому для реализации деньгами функции средства обращения нет необходимости "удвоения" величины стоимости, с тем, чтобы на производство денег было затрачено столько же общественного труда, сколько и на производство прочих товаров, для совершения совокупной сделки Т-Д. Количество денег, необходимое для обращения, прямо пропорционально зависит от суммы цен товаров и обратно пропорционально - от количества оборотов денежных единиц, что может быть отражено формулой:

К = Т/О

где К - количество денег, необходимых для обращения;

Т - сумма цен товаров, подлежащих реализации;

О - количество оборотов денежных единиц.

Когда получают развитие кредитные отношения и другие стороны функции денег как средства платежа, рассмотренные количественные зависимости усложняются. Общую сумму цен необходимо уменьшить на сумму цен товаров, продаваемых в кредит, добавить величину платежей, по которым пришел срок уплаты и вычесть сумму взаимопогашающихся платежей, в связи с чем формула количества денег, необходимых для обращения, примет вид: