Тюппа Ольга Сергеевна Редакционная коллегия: Винокурова Валентина студентка группы сп-081, содержание Введение Формирование информационной культуры студентов колледжа на урок

| Вид материала | Урок |

СодержаниеТрадиционное мировоззрение шорцев – коренных народов кузбасса Рання юность как группа повышенного риска |

- Шмакотина Ольга Владимировна студентка Филологического факультета Забггпу фунтусова, 1179.13kb.

- Вербицкая Ольга Владимировна, Гайдамака Елена Петровна, г. Томск, Заозерная школа №16,, 95.28kb.

- Редакционная коллегия: Т. Б. Мильруд (гл ред.), С. Д. Дробышевская (составитель) Скажи, 613.91kb.

- Формирование физической культуры студентов технических вузов на основе интегративной, 589.25kb.

- Л. Д. Петрова Редакционная коллегия, 2668.89kb.

- Маметьева Ольга Сергеевна Степаненко Наталья Анатольевна методические рекомендации, 187.64kb.

- Горх Ольга Сергеевна, учитель начальных классов Содержание Введение 3 Методика работы, 319.33kb.

- Задачи: способствование в реализации задач модернизации образования в учебно-воспитательном, 52.57kb.

- План: Вступительное слово Шалашная В. М., преподаватель; Философские идеи П. Я. Чаадаева, 352.23kb.

- Антипова Людмила Васильевна, Слободяник Валентина Сергеевна. М. КолосС, 2005. 384, 367.06kb.

ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ШОРЦЕВ – КОРЕННЫХ НАРОДОВ КУЗБАССА

Ильин Дмитрий группа ПО(О)-091, Левин Евгений группа ПО(О)-091 ,

Руководитель: Пасько Мария Михайловна

На территории Кемеровской области проживает около ста народов, отличающихся своеобразием быта, культуры, языка, религии. Ученые восстанавливают и изучают историю древних племен и народов, которые проживали на нашей территории. Академик Д.С. Лихачева сказал: «Пора нам, наконец, прикоснуться к своим древним камням, к своей памяти, к своей культуре».

Для исследования мы взяли тему: «Традиционное мировоззрение шорцев - коренных народов Кузбасса». Консультанты и помощники в работе – сотрудники Музея – заповедника «Томская писаница». Они являются социальными партнерами кабинета истории. Именно сотрудники музея - заповедника показали, насколько интересна и значима данная тема. Мы очень внимательно изучали материалы музея – заповедника Томская писаница, работали с историческими документами музея- заповедника, литературой по истории Кузбасса в библиотеках города, Интернет.

Неповторимую галерею рисунков и целые полотна художников глубокой древности прямо под открытым небом мы увидели в Музее – заповеднике «Томская писаница», это уникальный музей природы и человеческой истории. Люди конца каменного века и эпохи бронзы оставили нашему поколению в наскальных рисунках сказания о своей жизни. Многие рисунки до конца не разгаданы, это предстоит еще сделать. Одни древние наскальные изображения выбиты на гладкой поверхности скал, другие нарисованы кирпично-красной краской. «Писаные камни» как бы излучают тепло даже самых мельчайших деталей древних рисунков, несут атмосферу таинственности и религиозного почитания. На Томской писанице 280 рисунков. На них изображены сцены охоты на лосей, священные птицы, таинственные лодки и личины духов. У этих скал жили многие поколения людей, и каждое оставляло историю свой жизни. По ним можно проследить хронологическую последовательность и смену культурно – исторических укладов. Особенно большое впечатление на нас произвели рисунки бегущих лосей. Все лоси объединены единым порывом движения, их тела до предела напряжены, нет ни одной застывшей фигуры.

Возможно, эти рисунки оставили предки современных шорцев. Многие роды древних людей носили имена рек, на которых они обитали. Вероятно, название рода «шор» происходит от реки Шор – левого притока реки Томи. Название народа «шорцы» предложено ученым В.В.Радловым в 1861г. по крупным поселениям – сеокам: ак-шор, кара-шор, сары-шор, и было признано всеми современными шорцами в советское время. В 1925-1939 гг. существовал Шорский национальный район. Затем он был ликвидирован. Начался процесс ассимиляции шорцев русскими, особенно он усилился 50-70 гг. XX века. Ассимиляция - это поглощение культуры одного народа другим. В 80-е годы началось возрождение шорской национальной культуры. В 1989г. принята Программа возрождения Горной Шории. Начался процесс создания фольклорных ансамблей, созданы краеведческий музей в г. Таштаголе, шорский национальный парк, стало уделяться большое внимание изучению шорского языка. И все – таки многие национальные черты шорского народа навсегда утеряны, да и численность их очень мала.

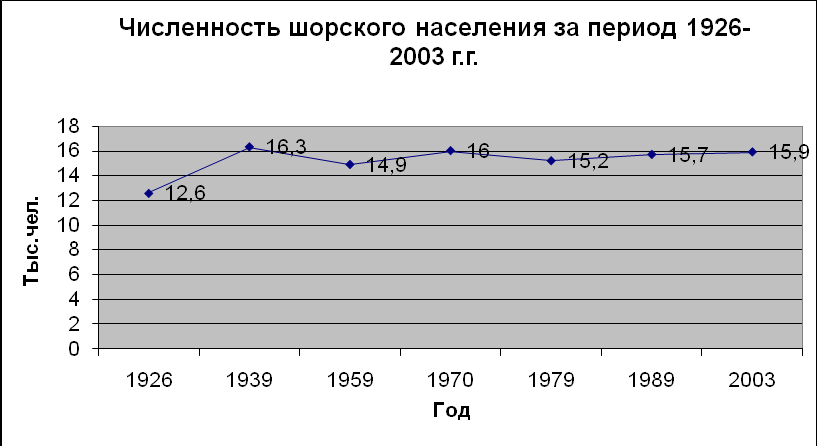

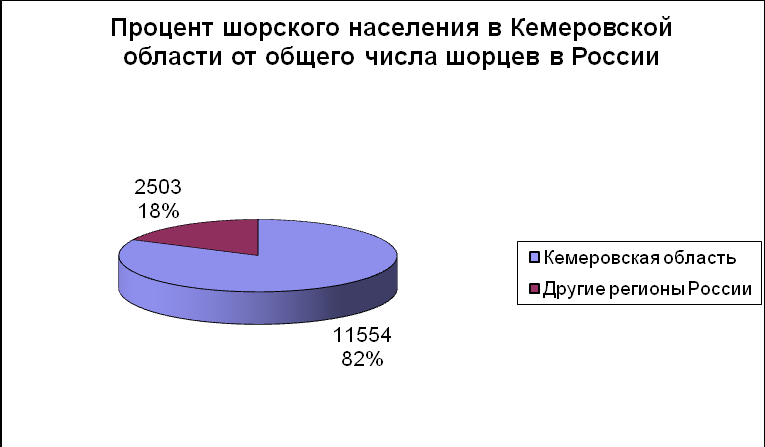

Численность шорцев в Российской Федерации:

1989 г. - 15,7 тыс. чел., в т.ч. в Кемеровской области - 12,6 тыс. чел.

2003 г. – 15,9 тыс. чел., в т.ч. в Кемеровской области – 11,5 тыс. чел.

Как видим, подавляющее большинство шорцев проживает в Кемеровской области.

Традиционные поселения и жилища, улусы на севере и аилы на юге, были небольшими. Они состояли из нескольких низких четырехугольных срубных домов - юрт с берестяной крышей, отапливались глинобитным очагом. Временным жилищем служили: летом — одаг, коническая постройка из бревен, жердей или из молодых деревьев и веток, прислоненных к дереву, крытая берестой; зимой — агыс, каркасное жилище в форме усеченной пирамиды из бревен, досок, жердей, крытое ветвями или берестой, с очагом в центре. В настоящее время шорцы живут в срубных домах, сохраняются охотничьи жилища, юрты используются как летние кухни.

Мужская и женская одежда состояли из рубахи, штанов и халата с вышивкой у ворота, на обшлагах или подоле. Зимой надевали несколько халатов. Обувью служили кожаные сапоги с длинными голенищами. Женщины носили платки, мужчины — шапки.

По религии шорцы были шаманисты. Шаманизм – древняя языческая религия. Суть ее заключается в вере, что существуют особые люди, которые обладают способностью приводить себя в состояние исступления – камлания, общаться с духами и через них предсказывать будущее, лечить, помогать в охоте. Шаман выступал посредником между миром богов, духов, и миром людей. Он был знатоками языков иного мира. В их обращениях к божествам звучали такие слова:

Среди этих данников

Будучи двуязычным,

Стал я толмачом.

Данникам, на земле живущим,

Всем да будет хорошо!

Согласно традиционному мировоззрению шорцев мир был разделен на три сферы: небесную землю, где находится высшее божество Ульгень; среднюю землю, где живут люди; и землю злых духов, подземный мир, где властвует Эрлик.

Каждый шаман при помощи своих культовых принадлежностей совершал камлания в любых условиях: в юрте или под открытым небом. Но ни один шаман не входил во вселенную без бубна. В музее – заповеднике «Томская писаница» хранятся экспонаты шорских бубнов. Исторические материалы музея показывают процесс изготовления основного ритуального предмета. Прежде чем приступить к изготовлению бубна, нужно было получить разрешение главного духа, сделать колотушку - орбу из молодой березы. Деревянная основа колотушки обматывалась тряпкой и обтягивалась белой шкуркой зайца или марала. К ручке приделывалась петля, так как во время камлания колотушку ни в коем случае нельзя ронять, это большое горе, все духи разлетятся. И только потом, опять же с разрешения духов, приступали к изготовлению бубна. Внешняя сторона бубна делилась на две неравные части: верхняя – небо, нижняя подземный мир. Бубен раскрашивался только двумя красками: белой и красной. Рисунки светил, солнце - кун, месяц - ай, утренняя заря - танг чалмон и вечерня заря - ангар чалмон помогали шаманам ориентироваться в космосе во время камлания. К бубну, кроме шамана не имел права никто прикасаться.

Шаманами становились только избранные духами. Большое место в процессе становления шамана отводилось своего рода «языковой подготовке». Владение размером и ритмом шаманского стиха, знакомство с персонажами иных миров, развитие искусства импровизации — все это определяло в дальнейшем уровень мастерства шамана. Наиболее яркая часть камлания — это призывание шаманом своих духов-помощников. Здесь особое место отводилось их речевым характеристикам. Чем сильнее был шаман, тем шире и богаче его звуковая палитра. Изображая своих собеседников, он прибегал к тайному, «темному» языку, явной абракадабре, эффектам имитации. С его подачи, его устами обитатели иного мира говорили на языке природы. Их голосами были птичье пение и крики зверей. Все духи шамана, писала И. Д. Хлопина – исследователь шаманской культуры, «говорят на языке, который понимает только кам – шаман. Во время камлания он разговаривает с ними на их языке, часто произнося нечленораздельные звуки, похожие па мычание, лай, кряканье утки, на голоса диких зверей». Степень овладения этим языком, способность к перевоплощению в «природное существо» во многом определяли творческий диапазон шамана. Обращаясь к верховным покровителям, свой голос он уподоблял голосу поющей птицы:

Согнувшиеся молодые леса,

Распустившиеся зеленые листья...

Я молюсь голосом поющих птиц,

Теперь, с наступившим годом,

Сделает ли нас здравыми и спокойными?

Образ птицы был обязателен и в ритуальном облачении шамана. Жгуты, пришиваемые по нижнему краю рукава шаманского кафтана, назывались каи канат «воздушное крыло», у некоторых родов шаманский костюм «в целом символизировал птицу, птичью шкуру». Гусь, ворон, беркут, кукушка как бы помогали шаманам во время камлания сохранять голос и создавать новые мелодии. Птичье пение как один из языков иного мира становилось «превращенным» языком шамана. Только такой язык мог служить средством коммуникации в пограничных ситуациях, где прямое общение не было возможным. Наконец, имитация птичьего пения помогала шаману обрести тот облик, в котором он мог достичь неба.

Искусство шаманства передавалось по наследству. До начала XIX века роль шаманов в жизни шорцев была очень важна. Без его присутствия и благословения верховных божеств не обходилось на рождение, ни смерть, ни свадьба, ни начало охоты. Но с насаждением христианства, и особенно при советской власти, начинается упадок шаманства. Теперь шорцы устраивали камлание только при болезнях. «Торжественная жертва – удушение лошади в честь верховного начала Ульгеня совершается редко. Один только традиционный весенний обряд шачил сопровождается кроплением молока и браги на березы в честь горных духов». (Г. В. Анохин, 1994г.)

В системе религиозного сознания шорцев большое место занимали культы. Они являлись выражением зависимости человека от могучих, и зачастую, непонятных для него сил природы. Взаимоотношения с потусторонними силами строились на основе принципа «даю, чтобы ты дал». Шорцы имели тотемное животное, которому они поклонялись – в основном, это медведь. Тотем – животное, иногда растение или какой – нибудь предмет, являющийся предметом культа и считающийся обычно родоначальником племени или рода.

Основное занятие шорцев – охота. Обряд охоты вытекал из религиозных воззрений. Удаляясь от жилища хотя бы на время, человек обретал статус иного существа. Охотники для оставшихся дома людей временно превращались в чужаков. Чтобы не причинить вреда, близкие остерегались произносить их имена. Нельзя было играть, веселиться, ругаться из опасения, что охотник вернется без добычи или погибнет.

На охоту шли тихо, не разговаривая, а если шли на медведя, то не произносили, слово медведь. По их мировоззрению, медведь понимает человеческий разговор, поэтому про него нельзя говорить. Над убитым медведем проводили традиционный обряд, вытекающий из тотемистических представлений. Убитому медведю выбивали зубы со словами: «зубы, которыми всех зверей ешь» Потом снимали шкуру и стегали ее палками. Затем отрезали голову и насаживали ее на рябиновую палку. Выкалывали глаза и проглатывали их. Верили, что после этого никакой медведь и никогда не нападет на этого человека, потому что увидит в нем свои глаза. Один из охотников держал голову над огнем костра, а остальные в это время били тушу зверя, приговаривая слова заклинания. Возвращаясь с медвежьей охоты, клали на лыжный след крестообразно палки. Шорцы верили, что этот обряд избавит их от мести убитой медвежьей души. Момент прихода с промысла у шорцев так же имел ряд особенностей. Например, охотник сразу не заносил добычу в дом и сам туда не заходил, пока «пот не высохнет». В это время нельзя было разговаривать с женщиной. Жене нельзя было встречать своего мужа.

Большое значение для шорцев имели Особые Духовные силы – Кут. Кут – это душа божественного происхождения. Она посылается небом – Тэнгри в виде маленькой звездочки. Вместе с кут небо даровало человеку разум, этим человек отличается от остальных живых существ. По мировоззрению шорцев Кут обладает способностью отделяться от тела во время сна в виде маленького огонька и бродить по разным местам, возвращается в тело при пробуждении. Поэтому спящего человека, особенно ребенка, будили очень осторожно, чтобы кут успел вернуться в тело человека.

Напряженный и драматический процесс двусторонних взаимоотношений мира людей и не-людей сводился в итоге к обмену информацией и ее дешифровке. Мифический космос говорил на многих языках, люди наделяли всевозможных духов способностью имитировать сугубо человеческое поведение. Охотники-шорцы рассказывали о хозяине тайги:

«Ночью он (эзи) ходит около охотничьего балагана, иногда стучит, иногда говорит — но охотнику нельзя выйти на его стук из балагана. Ночью в тайге вдруг послышатся песни, словно играет кто-то,— это хозяева тайги развеселились. Или пугает около балагана, ревет кто-то, кричит по имени три раза. Надо промолчать — иначе душу возьмет, тогда по возвращении домой придется камлать и просить душу назад». В мире духов, на их территории или в их присутствии считалось опасным проявить свою человеческую сущность: подать голос, отозваться на имя. Иной мир давал знать о себе не только подражанием речи человека, угли в очаге, потрескивая, сообщали о настроении духа огня, звон колец тагана предвещал появление гостя. По представлениям шорцев, душа-тень за год до смерти человека предупреждала его об этом щелкающими звуками. Кормосы -злые духи могли мяукать, кричать совой или подавать утробный голос. Услышать подобное человеку считалось дурным предзнаменованием. «Что ушам будет слышно, то и глазам будет видно»,— гласила шорская пословица, ставя знак приблизительного равенства между слышимым и видимым. Безмолвие приравнивалось к небытию. Звук, напротив, был свойством жизни, и люди чутко вслушивались в звучание природы.

Текущая вода зашумела,

Могучая тайга заревела,

Листья великого дерева свесились.

Шумя, текущая вода

Золотое покрывало свое оттаяла.

Шорцы считали, что если на охоте хозяин горы завладеет голосом человека, а тем самым и его «душой», то человек неминуемо умирает. Страх потерять даже «часть» себя был чрезвычайно велик. «Старики-шорцы даже боялись закричать ночью на собаку, лающую около дома,— это дух, подстерегающий человека, мог начать лаять по-собачьи и таким образом обмануть человека и похитить его душу».

Голос был знаком, индивидуальной меткой человека, причем песня была как бы продолжением обыденного разговора. Мужские колыбельные песни исполнялись горловым пением. Женским считали звучание комыса – это музыкальный инструмент. Язычковые инструменты типа комыса и варгана использовались и в шаманской традиции.

Шорцы приравнивают акт произнесения слова к артикуляции. Например, выражение аас ажар «говорить, высказывать слово» буквально значит «открывать рот»; аас былаажар «спорить, вступать в пререкания» - «рот отнимать друг у друга». Другие примеры: аксъш ээлэр «быть хозяином своему слову», «быть хозяином своему рту», «аксында баглап каан — биле домей» «красноречивый, обладающий даром импровизации» «как будто слова привязаны к его рту».

Выходящего изо рта голоса своего

В песнях немало истратил я- сам.

В гости приехавшему другу

Веселую песню спою я.

В упряжке ходящего коня

По зеленой степи рысью бежать пустил.

В груди моей таившиеся мелодии,

Чтоб слушал весь народ, пою.

Оценка языковой деятельности имела и социальный аспект. Членораздельная речь была важнейшим показателем принадлежности к людскому сообществу. В одной из легенд охотник, встретив хозяйку тайги, спрашивает ее: «Если ты человек, то разговаривай, если ты не человек, не задумала ли зло на меня»? Из общей структуры мироздания и отношения между людьми и божествами ясно видно, что всегда зависимой стороной в диалоге человек – природа ощущали себя всегда люди.

Очень жаль, что ушли в далекое прошлое многие уникальные национальные традиции шорского народа. Культовые предметы, наверное, навсегда останутся только музейными экспонатами, так как современные шорцы не прибегают больше к услугам шаманов, а в быту пользуются современными, в основном русскими предметами. Наша задача, сохранять и показывать многогранную культуру каждого народа, проживающего на необъятных просторах нашей Родины. А.С. Пушкин сказал: «Дикость, подлость и невежество не уважать прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». Следы невежества и забвения прошлого есть и на экспонатах Томской писаницы. Часть памятников безвозвратно утеряна для нас и для потомков по вине тех, кто решил увековечить свое посещение музея. На исторических скальных памятниках мы увидели имена, даты, фамилии – это варварство. «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки» Р. Гамзатов.

Итогом нашей работы является презентация, сделанная на основе материалов исследования, подборка иллюстраций и фотографий, большое количество примеров, характеризующих жизнь шорского народа, которые не вошли в доклад. Планируем продолжить работу по данному направлению не только в этом году но и в следующем.

РАННЯ ЮНОСТЬ КАК ГРУППА ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Скрибченко Дмитрий группа ПО(С)-081,

Руководитель:Дементьева Наталья Леонидовна

Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с какой-то нормой, проблемное поведение часто называют девиантным, отклоняющимся.

Девиантное поведение — это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали.

Девиантное поведение подразделяется на две большие категории. Во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии. Во-вторых, это антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные и культурные нормы, особенно правовые. Когда такие поступки сравнительно незначительны, их называют правонарушениями, а когда серьезны и наказываются в уголовном порядке — преступлениями. Соответственно говорят о делинквентном (противоправном) и криминальном (преступном) поведении.

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенности представляет собой группу повышенного риска.

Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с психогормональных процессов и кончая перестройкой Я-концепции. Во-вторых, пограничность и неопределенность социального положения юношества. В-третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и послушании взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились или не окрепли.

Алкоголизация и ранний алкоголизм. Эта опасность распространена у нас очень широко.

По данным одного выборочного опроса, спиртные напитки в 8 классе употребляли примерно 75 процентов, в 9 — 80 процентов, в 10 — 95 процентов мальчиков. Это, конечно, не пьянство, но чем раньше ребенок приобщается к алкоголю, тем сильнее и устойчивее будет его потребность в нем.

Особенность фармакологического воздействия алкоголя на психику заключается в том, что, с одной стороны, он, особенно в больших дозах, подавляет психическую активность, а с другой, особенно в малых дозах, стимулирует ее, снимая сознательное торможение и тем самым давая выход подавленным желаниям и импульсам. Сравнительно-социологические и этнографические исследования пьянства выявили несколько закономерностей:

- Поскольку опьянение снижает переживаемое индивидом чувство тревоги, пьянство чаще встречается там, где больше социально-напряженных, конфликтных ситуаций.

- Выпивка связана со специфическими формами социального контроля; в одних случаях они является элементом каких-то обязательных ритуалов («церемониальное пьянство»), а в других выступает как антинормативное поведение, средство освобождения от внешнего контроля.

- Основной мотив пьянства у мужчин — желание чувствовать себя и казаться сильнее; пьяный старается привлечь внимание к себе, чаще ведет себя агрессивно, нарушает нормы обычного поведения и т. д.

Алкоголизм часто коренится во внутреннем конфликте, обусловленном стремлением личности преодолеть тяготящее ее чувство зависимости. Это имеет свои социально-педагогические предпосылки. Если строгость воспитания и дефицит эмоционального тепла в раннем детстве сменяются затем установкой на самостоятельность и личные достижения, человеку трудно совместить эти противоречивые установки. Это вызывает чувство зависимости, мотивационный конфликт, находящий временное разрешение в алкогольном опьянении, создающем иллюзию свободы.

Что способствует алкоголизации подростков и юношей? Выпивая, подросток стремится погасить характерное для него состояние тревожности и одновременно — избавиться от избыточного самоконтроля и застенчивости. Важную роль играют также стремление к экспериментированию и особенно нормы юношеской субкультуры, в которой выпивка традиционно считается одним из признаков мужественности и взрослости. И само собой разумеется, действует отрицательный пример родителей.

Наркотизм (употребление наркотиков) и подростковая наркомания. Эту проблему у нас долго замалчивали, хотя она чрезвычайно серьезна.

Если говорить о здоровье подростков, начинать надо с курения. По выборочным данным центрального научно-исследовательского института санитарного просвещения, среди московских десятиклассников курят 62 процента юношей и 16 процентов девушек, причем каждый шестой курящий выкуривает более 20 сигарет в день и каждый второй — от 10 до 20.

Растет и употребление наркотиков и их различных заменителей.

Конечно, само по себе употребление наркотика не обязательно делает человека наркоманом. Существуют разные уровни наркотизации:

- единичное или редкое употребление наркотиков;

- многократное их употребление, но без признаков психической или физиологической зависимости;

- наркомания I стадии, когда уже сформировалась психическая зависимость, поиск наркотика ради получения приятных ощущений, но еще нет физической зависимости и прекращение приема наркотика не вызывает мучительных ощущений абстиненции;

- наркомания II стадии, когда сложилась физическая зависимость от наркотика и поиск его направлен уже не столько на то, чтобы вызвать эйфорию, сколько на то, чтобы избежать мучений абстиненции;

- наркомания III стадиии — полная физическая и психическая деградация.

Первые две стадии развития обратимы; по мнению П. Нобла, только 20 процентов подростков, относящихся ко второму из указанных уровней, в будущем становятся настоящими наркоманами. Однако степень риска зависит также от возраста, в котором начинается употребление наркотика, и от характера наркотического средства (к опиатам привыкают вдвое быстрее, чем к транквилизаторам).

Как и пьянство, подростковый наркотизм связан с психическим экспериментированием, поиском новых, необычных ощущений и переживаний. По наблюдениям врачей-наркологов, две трети молодых людей впервые приобщаются к наркотическим веществам из любопытства, желания узнать, что «там», за гранью запретного. Иногда первую дозу навязывают обманом, под видом сигареты или напитка. Вместе с тем это групповое явление, связанное с подражанием старшим и влиянием группы. До 90 процентов наркоманов начинают употреблять наркотики в компаниях сверстников, собирающихся в определенных местах. Есть у наркоманов и стереотипы поведения. Школа большей частью об этом не знает и на соответствующие симптомы не обращает должного внимания.

Помимо вреда для здоровья наркотизм почти неизбежно означает вовлечение подростка в криминальную субкультуру, где приобретаются наркотики, а затем он и сам начинает совершать все более серьезные правонарушения.

Жестокость и агрессивность всегда были характерными чертами группового поведения подростков и юношей. Это и жестокое внутри-групповое соперничество, борьба за власть, борьба (зачастую без правил) за сферы влияния между разными группами подростков, и так называемая «немотивированная агрессия», направленная часто на совершенно невинных, посторонних людей.

Подростковая агрессия — чаще всего следствие общей озлобленности и пониженного самоуважения в результате пережитых жизненных неудач и несправедливостей (бросил отец, плохие отметки в школе, отчислили из спортсекции и т. п.). Изощренную жестокость нередко проявляют также жертвы гиперопеки, избалованные маменькины сынки, не имевшие в детстве возможности свободно экспериментировать и отвечать за свои поступки; жестокость для них — своеобразный сплав мести, самоутверждения и одновременно самопроверки: меня все считают слабым, а я вот что могу!

Подростковые и юношеские акты вандализма и жестокости, как правило, совершаются сообща, в группе. Роль каждого в отдельности при этом как бы стирается, личная моральная ответственность устраняется («А я что? Я — как все!»). Совместно совершаемые антисоциальные действия укрепляют чувство групповой солидарности, доходящее в момент действия до состояния эйфории, которую потом, когда возбуждение проходит, сами подростки ничем не могут объяснить.

Как ни различны формы девиантного поведения, они взаимосвязаны. Пьянство, употребление наркотиков, агрессивность и противоправное поведение образуют единый блок, так что вовлечение юноши в один вид девиантных действий повышает вероятность его вовлечения также и в другой. Противоправное поведение, в свою очередь, хотя и не столь жестко, связано с нарушением норм психического здоровья. До некоторой степени, как уже указывалось, совпадают и способствующие девиантному поведению социальные факторы (школьные трудности, травматические жизненные события, влияние девиантной субкультуры или группы). Что же касается индивидуально-личностных факторов, то самыми важными и постоянно присутствующими бесспорно являются локус контроля и уровень самоуважения. Криминальное поведение, сексуальные отклонения, алкоголизм и наркомания не могут привести к появлению полезных для общества новых культурных образцов. Следует признать, что подавляющее число социальных отклонений играет деструктивную роль в развитии общества. И только некоторые немногочисленные отклонения можно считать полезными. Одна из задач социологов распознавать и отбирать полезные культурные образцы в отклоняющемся поведении индивидов и групп.