[Текст]: сб тез докл. Межвуз студ науч практ конф., Екатеринбург, 19 нояб. 2009 г. / Гоу впо «Рос гос проф пед ун-т.». Екатеринбург, 2009. 93 с

| Вид материала | Документы |

- [Текст]: сб тез докл. V межвуз студ науч практ конф., Екатеринбург, 3 дек. 2009, 2267.78kb.

- [Текст]: сб тез докл. VI межвуз студ науч практ конф., Екатеринбург, 18 нояб. 2010, 3247kb.

- России материалы межвузовской студенческой научно -практической конференции 21 мая, 2145.26kb.

- Культура. Образование. Право, 4823.37kb.

- Актуальные вопросы организации, 7512.81kb.

- Ремесленного профессионального образования в россии, 1884.08kb.

- Психология сегодня Материалы Х региональной студенческой научно-практической конференции, 7236.06kb.

- Ремесленного профессионального образования в россии, 1818.19kb.

- Е. В. Попова © гоу впо «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 6175.64kb.

- Общетеоретические и практические проблемы языкознания и лингводидактики, 4420.25kb.

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лубнина Н., Строшкова Н.Т.

Российский государственный профессионально –

педагогический университет, Екатеринбург

Одной из центральных фигур в спортивной деятельности является тренер, от личности которого, его жизненных и спортивных принципов и философии, профессионального педагогического мастерства, высокой квалификации в области организации и управления во многом зависит успешное решение как общих задач гуманистической педагогики – «обучение - воспитание – развитие», так и достижение высоких спортивных результатов. Исследование педагогических и психологических аспектов деятельности спортивного тренера является особенно актуальным, учитывая принципиальные ее особенности, сопряженные как со спецификой спорта вообще и выбранного вида в частности, так и с чрезвычайно разносторонним спектром отдельных разделов работы, ролей и обязанностей тренера – педагога.

Особое педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, высокоразвитое чувство социальной ответственности и гражданственности требуется спортивному тренеру, чтобы одинаково успешно совмещать решение сложных задач социализации и воспитания своих учеников с достижением высоких спортивных результатов. Умение тренера противостоять давлению внешней среды в достижении результата, стойкая мировоззренческая и гражданская позиция, чувство ответственности и глубокое личное беспокойство за будущее его воспитанников после окончания спортивной карьеры - все это непременные атрибуты высокопрофессионального тренера. Огромное значение в становлении тренера-профессионала имеют его глубокие знания предмета своей деятельности, избранного вида спорта, всех его аспектов и разделов.

Актуальной проблемой деятельности тренера является его педагогическое мастерство ведения учебно-тренировочного процесса, вооруженность современными, научно обоснованными специализированными методиками обучения и совершенствования, принципами их эффективной реализации и программированного обучения. Другой важной стороной педагогической тренерской деятельности является ее психологическое содержание, знания, умения и навыки тренера-психолога.

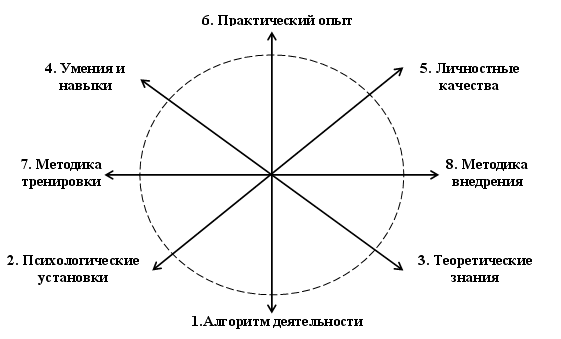

Содержание педагогической компетентности можно изобразить в виде модели представленной на рисунке 1.

Рис.1 Универсальная структура компетентности

Другим немаловажным понятием в педагогике является профессиональная компетентность, которая трактуется как – способность специалиста решать различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе опыта, знаний и ценностей. От того насколько качественно это делает специалист в области физической культуры и спорта зависит очень многое в жизни его ученика. Проблема качества напрямую связывается с компетентностью тренера-преподавателя с пониманием им современных социальных и гуманистических технологий профессиональной деятельности, т.е. реальных и измерительных показателей, которые необходимы для оценки эффективности функционирования его, как одного из субъектов системы образования. Среди главных приоритетов в его трудовой деятельности выступают: наработка продуктивных деятельно-преобразующих интенсивных технологий; создание новых образовательных технологий - прогнозирование и проектирование своей педагогической деятельности.

Его главными целевыми установками становятся: профессиональная компетентность; коммуникативность; креативность.

Существует противоречие между высокой значимостью роли тренера-преподавателя в процессе социализации детей, особенно в подростковом возрасте, и его (тренера) низкими реальными возможностями влияния на этот процесс. Основными причинами можно назвать: дефицит средств и методов педагогической диагностики и коррекции; узость приемлемого диапазона влияния на учащихся из-за отсутствия коммуникативной компетентности; как правило, авторитарный стиль руководства; установка на конкуренцию как единственный стиль межличностного взаимодействия и т.д.

К тому же большинство тренеров обладает незначительным арсеналом форм и способов диагностики, моделирования и проектирования воспитательного процесса. Навыки воспитательной работы нарабатываются, в большинстве случаев, в бытность спортсменом при взаимодействии со своим собственным тренером, при этом личный опыт далеко не всегда адекватен современной ситуации.

Указанные причины обусловлены как спецификой физкультурно-спортивной деятельности, так и спецификой деятельности педагогической.

Таким образом, профессиональная компетентность тренера - преподавателя, создающего «зону ближайшего развития» для ребенка, требует особого внимания. Реальной основой перестройки технологии труда является свобода способов преобразования, свобода выбора методов и форм организации деятельности учащихся. Этому способствует и новая форма оплаты труда тренеров-преподавателей спортивных школ. Она заключается в том, что тренер-преподаватель получает зарплату в процентах за каждого занимающегося. Чем дольше занимается учащийся в спортивной школе и выше его результат, тем больший процент оплаты. Это благотворно влияет и на сохранность контингента учащихся и стимулирует педагогов на качественную работу, позволяет индивидуально подходить к каждому ученику, а на этапе спортивного совершенствования для каждого занимающегося составляется индивидуальный план подготовки.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Миронова Г.Л. Ханевская Г.В. Деменьшина К.С.

Российский государственный профессионально-

педагогический университет, г. Екатеринбург

Технология как процесс обучения появился в качестве инновации во второй половине прошлого века. К 70-ым годам она прочно укрепилась в советской дидактике. Согласно М.В. Кларину «Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей». В педагогической науке выделяют общепедагогическую технологию – разработанную для целостного педагогического процесса, внутри-предметную технологию – ориентированную на отдельный предмет (дисциплину) и локальную технологию – проведения конкретного урока.

Являясь системой, технология учитывает инновационные направления, касающегося всех областей физического воспитания. Конечно, существуют монотехнологии основывающиеся на базе одной инновации, однако тренировочный процесс представляет единство методов, средств, подходов и в той или иной степени при функционировании на монотехнологии оказывается влияние сопутствующих нововведений.

В физическом воспитании можно выделить векторы развития технологии на основе разбивки целостного педагогического процесса на составляющие. Так слагаемыми физического воспитания являются такие самостоятельно-исследуемые объекты как физическое образование (формирование двигательных умений и навыков и передача специальных физкультурных знаний) и воспитание физических качеств (целенаправленное воздействие на развитие физических качеств человека).

По степени научности новшества мы определяем общетеоретические инновации (являются базовыми, не прикладными знаниями, имеющим важное значение для развития теории физического воспитания) и практико-ориентированные нововведения.

Теория физического воспитания интегрирует в себе знания из многих дисциплин. Поэтому по источнику возникновения можно выделить: биохимические, культурно-физиологические, медико-экологические, стратегические, организационно-управленческие и методико-педагогические инновации.

По сфере воздействия существуют следующие объекты влияния: физические качества, умственное развитие, нравственная сфера, эстетическое развитие, трудовое воспитание.

По аспекту подготовки индивида мы выводим инновации в области техники и инновации в области стратегической подготовки.

Кроме всего прочего каждый из названных компонентов имеет свои методы, приемы, содержание, подходы и средства. На этом уровне также существуют инновационные процессы, которые имеют непосредственное влияние на вес процесс физического воспитания.

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что любая инновационная технология физического воспитания есть интеграция инноваций более низкого порядка, с установлением связи между этими инновациями и соподчиненности главной, которая выступает в концептуальной форме.

Специфика образовательной области «физическая культура» заключается в том, что она выступает не только как учебная дисциплина, но и как важнейший компонент целостного развития духовных и физических сил и способностей личности. Достижение этой цели может быть обеспеченно через занятия различными видами физических упражнений, качественно различающихся по своему содержанию. Другими словами достижение цели преподавания предмета «физическая культура» принципиально возможно, в отличие от математики, при существенных различиях в его содержании.

С другой стороны, психологи утверждают, каждая личность характеризуется уникальной неповторимостью и индивидуальностью в отношении склонностей и задатков, имеющих преимущественно генетическую природу. Одним из важнейших психологических условий возникновения и развития интереса к определенному виду деятельности называется соответствие его содержания индивидуальному своеобразию склонностей и задатков развивающейся личности. Реализация этого условия при определении содержания в образовательной области «физическая культура» выступает основной психологической предпосылкой успешного решения задачи формирования у каждой личности интереса к занятиям физическими упражнениями, наиболее полно отвечающими их природе.

С возрастом наблюдается осознание и дифференциация интересов во взаимодействии с соответствующей дифференциацией структуры двигательных способностей.

Физкультурно-оздоровительные программы реализуются через занятия современными физкультурно0оздоровительными системами: ритмической гимнастикой, аэробикой, атлетической гимнастикой.

Таким образом, представление студентам свободы выбора вида физических упражнений, с одной стороны, является фактором возникновения и развития интереса к занятиям физической культурой. С другой стороны, систематические занятия избранными видами физических упражнений, при существующих между ними существенных различиях, приводят к достижению одной и той же, общей для всех занимающихся цели: формирования физической культуры личности.

Формирование эмоционально-ценностного отношения к избранному виду физических упражнений позволит студентам перейти от пассивной позиции в обучении к действенной позиции активного субъекта физкультурно-спортивной деятельности, к стремлению творчески использовать приобретаемые знания, умения и навыки для достижения личностно-значимых целей. Другими словами конечным результатом усвоения содержания образовательной области «физическая культура» выступит опыт творческого использования избранного вида физических упражнений для сохранения и укрепления личного здоровья, физического самосовершенствования, успешности будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, можно говорить о новом направлении инновационных преобразований в системе воспитания спортивных резервов, реализации которого существенно расширяет возможности повышения качества многолетней спортивной подготовки, обеспечивает формирование новой спортивной элиты, обладающего существенно – большими возможностями для спортивного совершенствования, чем его предшественники.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОУ СОШ № 167 ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

Михеева В.В., Попов Л.Н.

Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Екатеринбург

Сохранение и укрепление здоровья учащихся необходимо рассматривать не только как одну из актуальных задач, стоящих перед образовательным учреждением, но и как средство профилактики вредных привычек, профилактики и коррекции девиантного поведения и т.п., т.е. как средство социального воспитания ребенка.

В МОУ СОШ № 167 г. Екатеринбурга проводится значительная работа по сохранению и укреплению здоровья на уровне администрации школы, педагогического коллектива, коллектива школьников, среди родителей.

Так, администрация предоставляет помещения для спортивных занятий и мероприятий (два спортивных зала, плавательный бассейн, тренажерный зал), обеспечивает сбалансированное и рациональное питание учащихся в столовой, помогает в организации общешкольного мероприятия «День здоровья» (поход учащихся в лесопарковую зону с целью проведения спортивных мероприятий).

Учителя физической культуры и спорта руководят спортивными секциями баскетбола, волейбола, футбола, гандбола, плавания, лечебной физической культуры, киокушинкай. Они принимают активное участие в районных, городских и областных спортивных соревнованиях.

Классные руководители разрабатывают классные часы и внеклассные мероприятия о здоровом образе жизни на темы: «Курение – вред. Скажем – нет», «Горячее питание – подспорье воспитанию», «Быть здоровым – значит, быть красивым», «Спорту – да», «Сохрани себя» (о вреде алкоголя и наркотиков), «Контролируй время» (о вреде здоровью при неотрывной работе за компьютером).

Школьники участвуют в проектной деятельности «Мы за здоровую нацию» и «Мы за здоровый образ жизни».

Совместная деятельность классных руководителей и учащихся направлена на проведение акций: «Чистота – залог здоровья», «Брось сигарету – купи конфету», «1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом» (раздача тематических листовок), «Быть с нами – быть при деле» (вовлечение незанятых детей в кружки и секции), «Спортивный двор» (привлечение детей из неблагополучных семей к занятию спортом), «Что такое здоровье» (конкурс рисунков).

Родители участвуют в проведении спортивного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», в раздаче листовок о здоровом образе жизни, в походах в лесопарковую зону.

В результате учащиеся школы № 167 занимают призовые места не только в спортивных соревнованиях, но и в олимпиадах по учебным предметам, успешно выступают на научно-практических конференциях, активно участвуют в проектной деятельности.

Социально педагогическая деятельность (диагностика, прогнозирование, организация, коррекция, координация, социальная профилактика и т.д.) по данному профилю (охрана здоровья) и по перечисленным выше направлениям (администрация, педагогический коллектив, учащиеся, семья) способствует укреплению здоровья, формированию положительных эмоций, развитию мыслительных и творческих способностей ребенка, сплоченности ученических и педагогического коллективов, социализации личности – ее всестороннему и гармоничному развитию.

РЕЛАКСАЦИЯ КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ

ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Неустроева Е.Н., Чиркова А.С.

Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Екатеринбург

В XXI веке любой спорт, а тем более, если рассматривать его как вид профессиональной деятельности, предъявляет к спортсменам требования, граничащие с их психофизическими возможностями. Особенно ярко с этой проблемой сталкиваются студенты, которые выбрали занятие спортом, как свое будущее. Ежедневные тренировки, постоянное физическое и эмоциональное напряжение в сочетании с обучением по дисциплинам, не связанным со спортом, приводят к хронической усталости, переутомлению. Как правило, это сочетается с отсутствием полноценного отдыха на фоне нерегулярного, несбалансированного питания.

Исследовав методы восстановления можно сказать, что на данный момент среди медико-биологических средств восстановления работоспособности спортсменов наибольшей популярностью пользуются такие, как баня, сауна, теплые ванны, расслабляющий массаж. Но для студентов, как для представителей маргинальной группы населения, не всегда легкодоступны данные методы. Это приводит к тому, что студенты полностью не восстанавливаются и переутомление приобретает тяжелые формы, вплоть до развития разного рода заболеваний, проявления усталости на психосоматическом уровне. В связи с этим представляется целесообразным использование в качестве реабилитационного средства спортсменов метода релаксации, как метода легкодоступного и позволяющего частично или полностью избавляться от физического или психического напряжения.

Слово «релаксация» означает расслабление. Это понятие чаще всего упоминается в литературе как составляющая часть различных техник аутотренинга. Сущность этого метода заключается в том, что расслабляя с помощью специальных приемов напряженные мышцы своего тела, человек приходит в состояние глубокого расслабления, называемого состоянием релаксации. Когда мышцы глубоко расслаблены, заметно снижается тонус центральной нервной системы, всех органов и систем человеческого тела. Это создает благоприятные условия для восстановления после любых видов утомления, будь то утомление физическое или психическое. Доказано, что при релаксации восстановление организма происходит в 1,5-2 раза быстрее, чем после обычного сна. Однако исследований влияния релаксации на организм студентов факультетов физической культуры в процессе обучения в научно-методической литературе мы не обнаружили. Поэтому изучение данного вопроса и стало целью настоящей работы.

С помощью метода аналитического обзора научно-методической литературы, с описанием применения опыта метода релаксации среди профессиональных спортсменов мы пришли к выводу что:

1. Метод релаксации положительно влияет на нервную систему, значительно улучшает самочувствие спортсмена, снижает риск психологических срывов.

2. Релаксационные упражнения оказывают благотворное влияние на функциональное состояние организма и вызывают ускорение восстановительных процессов.

3. Благотворное влияние релаксации на общее состояние спортсмена, а также снятие негатива, вызванного неудовлетворением результатом своей деятельности, стимулирует готовность спортсмена к тренировкам и соревнованиям, настраивает его на победу.

Наиболее эффективными средствами релаксации можно считать следующие упражнения: с «телесной» мускулатурой, направлены на общее расслабление, быстрый отдых и улучшение самочувствия. Для углубления расслабления, для быстрого изменения настроения и умственного оживления рекомендуется применять упражнения для лица - сбрасывание «зажимов», расслабление мышц глаз.

Положительный опыт использования метода релаксации в профессиональном спорте позволяет говорить нам о том, что применение данной методики хорошо бы прижилось и в работе со студентами, которые только готовятся стать профессионалами.

Можно выявить несколько факторов подтверждающих это:

1. Сохранение психофизиологического здоровья студента позволит ему эффективно обучаться и тренироваться.

2. Применение данной методики в процессе обучения в ВУЗе позволит обучить студентов различным способам релаксации и закрепить использование данной методики на уровне навыка. Значит, можно говорить о том, что закончив обучение, студент будет иметь в своем арсенале еще один мощный инструмент восстановления сил.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обучение студентов спортивных специальностей упражнениям методики релаксации полезно, что позволяет рекомендовать их к использованию в качестве одного из средств реабилитации спортсменов.

ИССЛЕДОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 8-10 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФАНК-АЭРОБИКОЙ

Перевозчикова Е. Н., Строшкова Н.Т.

Российский государственный профессионально –

педагогический университет, Екатеринбург

Изучению развития движений у детей школьного возраста посвящено много исследований. Результаты этих исследований используются для оценки физического развития детей, для характеристики эффективности тех или иных средств физического воспитания. Развитие координационных способностей и двигательной памяти требует дальнейшего тщательного, вдумчивого и, что особенно важно, экспериментального исследования.

Фанк-аэробика – это сложно-координационный вид спорта важнейшим условием, обеспечивающим в будущем высокие результаты и тем самым определяющим перспективность юных спортсменов, является соответствующий уровень развития координационных способностей (КС). Фанк-аэробика представляет собой последовательное и непрерывное выполнение различных танцевальных движений умеренной интенсивности.

Целью нашего исследования, проведенного в группе начальной спортивной подготовки 3-его года обучения, был анализ координационной подготовленности детей. Многие авторы В.И. Лях, В.А. Лагутин, В.Т. Назарова, П. Хиртц, предлагают использование ряда тестов, при помощи которых можно определить уровень развития КС: способность к ритму; точности координации движений; способность к сохранению равновесия; способность к согласованию движений. Проведенное тестирование показало следующие результаты, представленные в таблице.

При проведении тестирования нами было выявлено, что высокий уровень развития имеют 40% детей, средний – 20%, низким уровнем обладают – до 40% детей. При выполнении заданий, отмечалось особое затруднение в тесте на определение уровня развития точности координации движений (проба Ромберга), в среднем дети удерживают позу в течение 3-х секунд. Мы предполагаем, что такие результаты объясняются спецификой вида спорта: для занимающихся фанк-аэробикой предпочтительным является более динамичный характер поддержания равновесия в сложных условиях сохранения позы. Что и подтвердилось результатами теста на динамическое равновесие (60% учащихся имеют оценку «5» баллов). Испытуемые показали низкий результат в тесте, определяющем способность сочетать движения (средний балл «2,5»). Необходимо разнообразить и усложнять упражнения на координацию. При этом будет совершенствоваться суставно-мышечная чувствительность, способствующая формированию такой двигательной дифференцировки. Для развития чувства ритма на занятиях следует использовать специальные ритмические упражнения на согласование движений с музыкой (разновидности ходьбы с хлопками и движениями рук, отображение длительности звука, игры для развития чувства ритма).

Таблица

Результаты исследования координационных способностей в группе

начальной спортивной подготовки

| № п/п | Тесты | Баллы | ||||

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||

| 1 | Динамическое равновесие (вариант 1) | 69,2% | 7,7% | 23,1% | - | - |

| 2 | Динамическое равновесие (вариант 2) | 53,8% | 30,8% | 15,4% | - | - |

| 3 | Чувство ритм | 46,1% | 15,4% | 38,5% | - | - |

| 4 | Сочетаемость движений | 7,7% | 15,4% | - | 76,9% | - |

| 5 | Интегральный показатель координации | 23,1% | 23,1% | 46,1% | - | 7,7% |

Возраст 8-10 лет достаточно благоприятен для развития КС. У детей в этом возрасте высокая пластичность нервной системы и, в этом возрасте они быстро овладевают новыми двигательными действиями даже без специального воздействия на них. Ведущей линией методики воспитания координационных способностей по мере углубления спортивной специализации становится введение фактора необычности при выполнении привычных действий, с тем, чтобы обеспечить возрастающие требования к координации движений. Непрерывное освоение новых упражнений –основной путь для развития координационных способностей.