Василий Галин Запретная политэкономия Революция по-русски

| Вид материала | Документы |

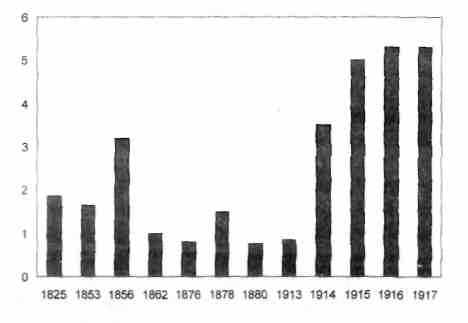

СодержаниеРасходы на военно-морской флот в фунтах стерлингов |

- Василий Галин Запретная политэкономия красное и белое, 10149.29kb.

- Контрольная работа №1 по дисциплине «Политэкономия», 358.97kb.

- Н. В. Рябинина читаем а. П. Чехова по-русски…, 2062.63kb.

- Протопресвитер Василий Зеньковский пять месяцев у власти (15 мая -19 октября 1918 г.), 3241.38kb.

- -, 388.72kb.

- Конспект лекций по дисциплине "политэкономия" для студентов 050107 заочной формы обучения, 908.57kb.

- Темы курсовых работ по-русски и по-английски (с указанием номера курса); фио научного, 17.99kb.

- Английская революция XVII в. Основные этапы и законодательство. Протекторат Кромвеля., 146.25kb.

- Лекция 14. Кейнсианство и его эволюция «Кейнсианская революция», 259.32kb.

- Культура Древней Руси. Литовско-московское соперничество и решение, 33.56kb.

Войны формировали в России самостоятельную тенденцию. В силу климатическо-географических условий войны и активная внешняя политика для России имели гораздо большее значение, чем для любой другой великой державы. Они обуславливали не только перспективы ее развития, но и само выживание государства, за счет продвижения на юг к более плодородным землям и необходимости защиты огромной империи*. Кроме этого, по словам В. Потто, русский народ «по историческому закону, о котором говорит основатель научной географии Риттер, естественно и неизбежно, хотя бы бессознательно, инстинктивно, должен был стремиться "к мировому морю", вообще на простор сношений с другими народами»1713.

Со временем жизненная необходимость в расширении империи сформировалась в тенденцию, которая позже выродилась, по словам С. Витте, в «страсть к завоеваниям»: «У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям или, вернее, к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит»1714. 16 февраля 1903 года военный министр А. Куропаткин сделал в своем дневнике запись: «У нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию,

* Например, наследие монголо-татарского нашествия XIII-XV веков — последний набег татар на Украину — был совершен в конце XVIII века, в 1772 году. Расширение империи далеко не в последнюю очередь было связано с необходимостью включения в ее орбиту соседних воинственных народов, для обеспечения мира и стабильности.

408

идти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. Что мы, министры, по местным обстоятельствам задерживаем государя в осуществлении его мечтаний, но все разочаровываем; он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает славы и пользы России. Поэтому каждый Безобразов, который поет в унисон, кажется государю более правильно понимающим его замыслы, чем мы, министры»1715.

С одной стороны, Витте и Куропаткин были не правы — запросы России носили гораздо более умеренный характер, чем империалистические амбиции их конкурентов — Англии, Франции, США, Германии или Японии. Но с другой стороны, к концу XIX века внешняя активность России в отличие от этих стран стала значительно превосходить уровень, допускаемый ее внутренним развитием. Для России на стадии становления империи экономический эффект от захвата новых территорий, а особенно выходов к морям, был жизненно необходим и многократно превосходил понесенные военные затраты. А войны доиндустриальной эпохи при существовавшем относительном равенстве вооружений предъявляли не столь жесткие требования к внутреннему уровню развития государства — мастерство военачальников, стойкость и количество солдат были определяющими факторами победы. С наступлением же индустриальной эпохи, а особенно с конца XIX века, главную роль стал играть фактор внутреннего развития государства, а здесь Россия все больше отставала от соперников. Вместо того чтобы вкладывать средства в развитие собственной промышленности и населения, Россия вкладывала их в активную внешнюю политику, которая разоряла страну.

Слова Бисмарка, «железом и кровью» объединившего Германию, но в дальнейшем настойчиво проводящего политику сохранения мира в Европе, должны были звучать для отсталой России грозным предупреждением: «Наш престиж и наша безопасность будут тем устойчивее, чем больше мы будем воздерживаться от вмешательства в споры, которые нас непосредственно не касаются, и чем безразличнее мы будем ко всяким попыткам возбудить и использовать наше тщеславие». 6 февраля 1888 г. Бисмарк заявлял в рейхстаге: «Не страх настраивает нас столь миролюбиво, а именно сознание собственной силы, сознание того, что и в случае нападения в менее благоприятный момент мы окажемся сильны для отражения противника... Любая крупная держава, которая пытается оказать влияние и давление на политику других стран, лежащих вне сферы ее интересов, и изменить положение вещей, приходит в упадок, выйдя за пределы, отведенные ей богом, проводит политику власти, а не политику собственных интересов, ведет хозяйство, руководствуясь соображениями престижа». Бисмарк указывал в своих мемуарах, что Германия не должна увлекаться территориальными захватами, в противном случае она рискует уподобиться польскому шлях-

409

гичу, у которого есть старинная родовая медвежья шуба, но под шубой нет белья — продукта современной промышленности.

Восприятие внешней и внутренней политики Витте было столь же реалистично, как и Бисмарка. Русский премьер-министр последовательно выступал за мирную политику России, поскольку война как инструмент внешней политики действительно выродилась в ее «высших сферах» в «страсть к завоеваниям». Для полуфеодальной России война с развитыми индустриальными странами уже не могла быть ни экономически, ни политически эффективной. Войны 1853-1856,1877-1878 гг., 1904-1905 гг. превратились для России в форму самоубийства, растянутого во времени, которое неизбежно должно было закончиться полным экономическим и политическим крахом.

С. Витте приводил следующий пример: «Черноморский берег представляет собой такие природные богатства, которым нет сравнения в Европе. В наших руках это все в запустении. Если бы это было в руках иностранцев, то уже давно местность эта давала бы большие доходы... Но куда там! Для этого нужны капиталы, нам же назначение капиталов — война. Мы не можем просидеть и 25 лет без войны, все народные сбережения идут в жертву войнам. Мы оставляем в запустении богатейшие края, завоеванные нашими предками, в душе все стремимся к новым и новым завоеваниям оружием и хитростью. О каком благосостоянии можно при таком состоянии вещей говорить!»

О. Бисмарк был аналогичного мнения: «[сырая непереваренная масса Россия] — слишком тяжеловесна, чтобы легко отзываться на каждое проявление политического инстинкта. Продолжали освобождать, — и с румынами, сербами и болгарами повторялось то же, что и с греками... Если в Петербурге хотят сделать практический вывод из всех испытанных до сих пор неудач, то было бы естественно ограничиться менее фантастическими успехами, которые можно достичь мощью полков и пушек... Освобожденные народы не благодарны, а требовательны, и я думаю, что в нынешних условиях Россия будет в восточных вопросах руководствоваться соображениями более технического, нежели фантастического свойства»1716. Но Россия продолжала влезать в одну разорительную авантюру за другой.

Один из членов подготовительной комиссии к реформированию армии определил цель ее работы следующим образом: «Что жалеть денег на армию нельзя, когда они есть, это верно..., но если денег в государственном казначействе нет и насос уже не может выкачивать их из населения, которое обнищало, приходится подумать»1717. И деньги находили, за счет дальнейшего усиления эксплуатации экономики и населения.

Какие же военные цели преследовала Россия в конце XIX — начале XX веков?:

— Одной из основных причин гонки вооружений к этому периоду стало сохранение статуса России как великой державы. Пример дает ре-

410

золюция одного из совещаний Главного управления генерального штаба, прошедшего в ноябре 1907 г.: «В вопросе о количестве и качестве своих вооруженных сил Россия должна сообразовываться не с тем или иным финансовым положением страны, не с тем или иным временным затруднением, в котором она находится, а исключительно с ее политическим значением, приобретенным тысячелетним существованием»1718.

— Другой не менее серьезной причиной было вполне объяснимое инстинктивное движение России к югу и незамерзающим морям. Оно стимулировалось вполне прагматичными экономическими и политическими интересами России и в определенной мере являлась вопросом выживания России, как государства.

— Монархия рассчитывала, что за счет эксплуатации патриотизма обеспечит сплочение общества. Маленькая победоносная война не раз сплачивала нацию и консервировала незыблемость существующего строя еще на несколько десятилетий.

— Для некоторых война становилась и выгодным бизнесом, позволяя получить сверхприбыль на военных заказах. Великий князь Александр Михайлович накануне Первой мировой войны приводил слова товарища министра финансов, который в ответ на предупреждение об угрозе войны заявлял: «Человеческая кровь всегда вносит в дела биржи оживление»1719

— Для других война превращалась в инструмент политической борьбы. Так, либералы строили свои надежды на то, что война подорвет основы самодержавия и расчистит путь буржуазной революции. Позиция либералов объясняет недоумение М. Вебера, который писал во время русской революции 1905 г.: «В минуту, когда в собственном доме царит беспорядок, кажется неправдоподобным, что Котляревский в «Полярной звезде»..., рассматривает будущее партии (кадетов) в связи со столь необходимым изгнанием турок из Европы посредством союза с Англией (апрельский съезд партии послал приветственную телеграмму премьер-министру Англии)...»1720 Новая война, по мысли либералов, во время еще не закончившейся русско-японской войны и революции, тем более в союзе с Англией, должна была окончательно похоронить самодержавие.

— Однако наиболее существенными целями войн, по-видимому, была все же борьба за выживание. Далеко не случайно русская монархия с такой последовательностью выступала за сохранение принципов легитимизма в Европе. Легитимизм и пришедший на смену панславизм были защитной реакцией идеологических, общинных, патриархальных основ российского государства. За победой либерализма в Европе он неизбежно должен был восторжествовать в России, что неизбежно вело к разрушению империи и физической ликвидации огромной массы неэффективного в капиталистическом мире полуфеодального русского населения. Монархия интуитивно чувствовала эти тенденции и сопро-

411

тивлялась им как могла. Именно на этом была основана европейская политика России в XIX веке — сдерживание либерализма. Легитимизм был не столько особенностью России, сколько всего Востока. Россия в данном случае была его передовым рубежом.

Войны уничтожали ресурсы и накопленный потенциал экономического развития России. В итоге она настолько отстала от своих великих соседей, что эволюционным путем догнать их была уже не в состоянии Этот факт не столько отодвигал Россию на второй план среди мировых держав, сколько в перспективе означал прекращение ее существования как единого, самостоятельного государства.

Но Россия не только воевала, она содержала огромную армию — это была самая большая армия в Европе мирного времени. Огромная армия была физической основой поддержания принципов легитимизма. По-видимому, Александр I видел в этом принципе и гарантию сохранения мира в Европе. Наследники Александра I сделали выводы из последствий наполеоновского нашествия, которые привели в России к масштабному экономическому кризису, задержавшему развитие страны на десятилетия. В 1825 г. этот кризис привел к восстанию декабристов. Европейские революции 1830,1848,1871 гг. вполне могли привести к появлению очередного «Наполеона» или «Кромвеля» и к новой европейской войне. Очевидно, стратегия русских царей базировалась на принципе: лучше большая армия в мирное время, чем маленькая, но всеевропейская война. Только поражение в Крымской войне привело к сокращению численности армии.

Численность армии в % к общей численности населения России

412

Именно в то время, когда Россия тратила огромные ресурсы на армию, европейские страны совершали первую фазу индустриализации, вкладывая капиталы в промышленность. Расходы на армию до 1850 г. составляли почти половину государственного бюджета России.

Противоборство России и Великобритании было только частным случаем мировой политики Англии, о целях которой Керзон еще в 1892 г. писал: «Афганистан, Закаспийский район, Персия — это для меня клетки шахматной доски, на которой разыгрывается партия; ставка в ней — мировое господство».

— В Первой мировой войне Англия, на протяжении столетий соперничающая с Россией, на первый взгляд вдруг неожиданно выступила ее союзником. Мало того, Бьюкенен в 1917 г. уже говорил о дружбе между странами. Он писал: что можно сказать «о России, ежедневно в печати клеймящей империалистические цели Великобритании, возлагая на нее ответственность за бойню? Если бы не вступление Великобритании в Первую мировую войну, Россия потерпела бы поражение от Германии, в результате чего не было бы ни русской революции, ни русской демократии. Об этом позаботилась бы германская армия, и без нашего военного взаимодействия Россия никогда не обрела бы свободу». Поэтому, подчеркивал Бьюкенен, «Великобритания должна считаться другом России»1721. Киган объясняет вступление Англии в войну тем, что, «возможно, на карту был поставлен принцип. Но соблюдение принципа святости международного договора, который привел Британию к участию в (Первой мировой) войне, едва ли оправдывает цену, которая в конечном счете была уплачена за его соблюдение»1722. В чем причина столь разительной перемены отношения Великобритании к России, заставившей ее пойти на огромные жертвы ради своего конкурента? Дружеские чувства, принципы... или что то другое?

В конце XIX века у Англии появился гораздо более мощный соперник, чем Россия, и ее мировое господство оказалось под угрозой. На нее указывал германский рейхсканцлер Л. Каприви: «Немцев в Англии общественность никогда не любила. Но после того как в течение многих лет они в качестве невинных мечтателей были больше предметом насмешки, чем ненависти или зависти, наши оглушительные победы 1866 г., а еще более 1870 г., вызвали по ту сторону Ла-Манша изумление и некоторое беспокойство. В первой половине 70-х годов многие мои английские коллеги и друзья читали фантастический роман «Сражение при Доркей», в котором... весьма ярко изображалось внезапное нападение тевтонских полчищ на Англию... В 80-е годы впервые пробудилась британская зависть к блестящему и бурному, пожалуй слишком бурному, экономическому развитию, ринувшейся вперед Германии. Порожденное этой завистью распоряжение, чтобы все германские товары снаб-

413

жались пометкой об их происхождении: «Made in Germany», оказалось промахом. Эти принудительные этикетки действовали не как отпугивающее клеймо, а, скорее, как приманка или рекомендация. Германская конкуренция не ослабевала, а усиливалась, и вместе с ней усиливалась английская зависть». «При правлении императора Вильгельма II, — отмечал Кассель, — Германия вторглась на мировой рынок, германская промышленность и торговля достигли такого расцвета, который раньше никто не мог себе вообразить, а Англия понесла огромные потери во внешнеторговой сфере. Ее торговый оборот уменьшается...»1723

Несмотря на то, что Англия по удельным (на душу населения) показателям объемов производства и экспорта превосходила Россию и Германию вместе взятых, она в то же время имела самые низкие темпы промышленного развития среди всех великих стран Европы, в 2-4 раза ниже, чем у Германии или России. Конкуренты наступали Британии на пятки. Их бурный рост грозил в течение ближайших 20 лет оттеснить Англию на третьи роли в мировой политике и экономике, что делало скорый крах всей великой колониальной английской империи и превращение ее в европейскую провинцию неизбежным. В 1908 г. один британский аристократ заявлял, имея в виду Германию: «Опасность теперь состоит в том, что в Европе у нас появился самый грозный конкурент из всех, с кем мы когда-либо сталкивались, — как в количественном, так и в интеллектуальном и в образовательном отношении»1724.

Но для английской империи была и еще гораздо более близкая угроза, поскольку основу ее могущества к этому времени составляло не промышленное производство, а мировая монополия на международную торговлю и ее крупнейшая в мире колониальная империя. Положение мирового лидера и свои сверхприбыли в этих условиях Британия могла сохранять только при условии абсолютного превосходства на море. Его обеспечивали ее крупнейшие в мире торговый и военный флоты. (В 1914 г. более 60% всех мировых морских перевозок выполнял английский флот, российский — 2,5%, германский около — 16%.) Но именно здесь мощь Британии была поколеблена.

Свои претензии на права морской державы заявила Германия.

Среднегодовые темпы роста тоннажа торгового флота в 1904-1914 гг., в %1725

| | Темпы роста, в % |

| Россия | 5,4 |

| Германия | 6,7 |

| Англия | 3,5 |

414

Начальник Генерального штаба Германии Мольтке утверждал: «Нам нужны рынки, без них и свободных путей к ним мы жить не можем... Если нам запрут пути для торговли, мы должны будем взяться за оружие. Главные пути, конечно, теперь для нас морские, поэтому развитие флота совершенно необходимо и должно идти быстрыми темпами». «Без мощного военного флота, — говорил Вильгельм, — Германии и колонии не нужны»1726. «Мы можем видеть, — писал он канцлеру Гогенлоэ в конце 1896 г., — какую ошибку мы сделали бы, начав колониальную политику 10 лет назад без флота»1727. В 1898 г. была принята глобальная судостроительная программа. «Под давлением необходимости, — отмечал кайзер в своих мемуарах, — мы должны были расширить наши колониальные приобретения», но поскольку первоначально у Германии не было достаточно сильного военного флота, «все это делалось лишь с разрешения Англии, что было тяжело и позорно для нас»1728.

Вильгельм в 1900 заявлял: «Океан — это непременное условие величия Германии... Ни одно крупное решение мировой политики отныне не может быть принято без Германии, без участия и согласия германского кайзера... Мой долг и моя миссия заключаются в том, чтобы использовать любые методы, самые жесткие и неприятные, для достижения того, что мы считаем необходимым и важным»1729. На Вильгельма большое впечатление произвело сочинение американца А. Махана «Значение морской мощи в истории». Автор утверждал, что сильный флот — обязательный атрибут мировой державы1730.

Великобритания до поры относилась с высокомерным пренебрежением к амбициям немецкого кайзера, тем самым лишь провоцируя его на активизацию строительства германского военного флота. Так, например, на вопрос Вильгельма, где Германия могла бы приобрести себе маленькую колонию, не мешая англичанам, лорд Солсбери отвечал: «Мы не хотим видеть вас нигде». Когда немцы попытались создать себе базу в заливе Дельгоа и послали туда пару канонерок, их встретила целая эскадра, командующий которой заявил своему немецкому коллеге, чтобы тот «убирался ко всем чертям». «Я понял, — говорил Вильгельм, — что наша торговля не сможет успешно развиваться, пока у меня не будет такого флота, который заставил бы... дважды подумать, прежде, чем посылать нас к черту»1731. В 1899 произошел «кувейтский инцидент». Вильгельма поразила легкость установления английского протектората над этим богатым нефтью султанатом: «Он выпукло показал, какое преимущество дает мощный флот...»1732 В конце 1900 года англичане захватили два германских парохода и под конвоем отвели их в свой порт. Кайзер не мог ничем ответить: «В нынешних обстоятельствах я вынужден соблюдать строжайший нейтралитет. Прежде всего мне надо создать флот, и лет через двадцать я буду говорить другим языком»1733.

По словам Тирпица, у Германии «не было иного пути к мировому могуществу, кроме постройки флота... Морское могущество было

415

естественной и необходимой функцией нашего хозяйства, которое в области мирового влияния оспаривало первенство у Англии и Америки, опередив все другие народы»1734. «В 1900 году, — продолжал Тирпиц, — повсюду чувствовалось, что Германия намеревается сделать неизбежный для перехода к мировой политике шаг, с тем чтобы ее торговля впредь хоть приблизительно следовала за ее флагом... поэтому могущество на море все больше выдвигается на первый план...» «Вопрос шел о том, — признавался А. Тирпиц, — не опоздали ли мы принять участие в почти уже закончившемся разделе мира». Поскольку, по его мнению, еще не поздно было переделить мир, «попытку морского могущества необходимо было предпринять без всяких проволочек. При разработке второй программы, — вспоминал Тирпиц, — мы долго думали над тем, следует ли включить в ее обоснование возможность столкновения с Англией... Но, выставляя столь необычное требование, как удвоение морских сил, невозможно было совершенно обойти его действительную подоплеку. Нашу общественность все равно невозможно было приучить к молчанию в отношении Англии».

Англичане почувствовали угрозу своей мировой монополии уже в 1901 г. Тогда Вальдерзее отмечал, что англо-германские отношения достигли своей низшей точки. «Таймс» изощряется в проповеди «ненависти и недоверия», англичане болезненно воспринимают строительство германского военно-морского флота и ту солидарность, которую немецкая публика проявляет в отношении буров. По мнению Вальдерзее, свою долю ответственности за создавшееся положение несут французы и русские. А общий вывод Вальдерзее сводится к тому, что больше всего англичанам не нравится быстрый рост германского экспорта1735.

«Первенство Германии на море не может быть совместимо с существованием Британской империи», — заявлял Эйр Кроу, один из руководящих деятелей английского Министерства иностранных дел1736. Асквит, казначей Британского правительства, утверждал, что английское правительство может гарантировать твердо только одно: оно никогда не допустит потери Англией господства на море, ибо если для других флот — только предмет национальной гордости, то для Англии — это вопрос жизни или смерти. Гардинг (постоянный заместитель английского МИДа) в августе 1908 г. предупреждал Вильгельма, что сохранение «морского превосходства Великобритании сделалось кардинальным принципом Британской политики, принципом, который не может игнорировать ни одно правительство любой партии»1737.

В начале 1905 г. второй лорд адмиралтейства А. Ли заявлял, что «при существующих условиях британский флот готов первым нанести удар, прежде чем другая сторона получит время прочесть в газетах об объявлении войны»1738. «Королевскому флоту следует повторить копенгагенский подвиг Нельсона, бомбардировать немецкие корабли в их собственных портах и отправить их все на дно, пока не поздно»1739.

416

Тема превентивного удара была популярна и кочевала по страницам английских газет. В 1908 г. заявление А. Ли почти дословно повторил первый лорд по морским делам Дж. Фишер1740. Вильгельма трудно было испугать подобными речами. В ответ на заявление А. Ли кайзер указал Тирпицу, «что этот драчливый пират должен быть официально завтра же одернут своим правительством. Иначе поднимется такая буря в нашей прессе, которая может быть сдержана только немедленным введением колоссальной судостроительной программы, вырванной у нас общественным мнением»1741.

Тем не менее Вильгельм и Бюлов приходили к выводу, что «Германия рано или поздно подвергнется нападению со стороны Британии, причем «ясно, что эту войну не удастся локализовать: она приведет к опустошительным последствиям для всей Европы». Мольтке доложил о том, как он представляет себе будущую войну: это не будет скоротечная схватка, которая завершится одной славной победой, нет, борьба будет долгой и закончится, когда у одной из сторон иссякнут все ресурсы; впрочем, и победитель будет истощен до предела»1742. Гогенлоэ отмечал в 1889 г.: «В нашей колониальной политике мы самым бесцеремонным образом наступаем на больную мозоль англичан. Это грозит тем, что Англия может объединиться с Францией и Россией, что было бы для нас крайне неприятно»1743. Вильгельм писал Николаю: «Нельзя отрицать, что Англия скрытым образом делает все, чтобы изолировать нас от внешнего мира... Постепенно нас изолируют, чтобы потом нанести смертельный удар»1744.

В 1908 г. будущий адмирал Керр прислал Вильгельму выписку из инструкции адмирала Нельсона, в которой перечень обязанностей британского офицера-моряка исчерпывался тремя пунктами: повиноваться приказам, чтить короля и ненавидеть французов как исчадий ада. К последней заповеди Керр сделал приписку: «...ныне она нуждается в изменении; речь идет о другой нации. О какой — нет необходимости говорить»... Вильгельм воспринял приписку Керра как намеренное оскорбление. С трудом англичанину удалось убедить кайзера в том, что, говоря о «другой нации», он имел в виду русских1745. В то же время английская пресса приветствовала спуск на воду первого дредноута как «самое надежное средство, чтобы покончить с Германией»1746. В апреле 1911 г. Вильгельм увидел в британском военно-морском альманахе, что немецкие корабли фигурируют под рубрикой «противник»1747. Людендорф отмечал, что «английские морские маневры 1910 и 1911 гг. указывали на то, что Англия замышляет широкую блокаду. Таковая, правда, не соответствовала международному праву и могла быть осуществлена только с одобрения нейтральных государств, в особенности Соединенных Штатов»1748.

Всего через несколько лет после начала реализации немецкой морской программы высокомерие англичан сменилось откровенным стра-

417

хом перед континентальным соседом. На повестке дня стояло уже не нападение на Германию, а панический страх перед ее нападением на Британские острова. В 1908 г. накал страстей достиг уровня настоящей истерии — личный друг короля, лорд Эшер, предложил в ответ на каждый новый германский корабль строить два английских. Основатель скаутского движения лорд Баден-Пауэлл заявил, что страна находится на пороге немецкого вторжения1749. По улицам Лондона ходили люди, рекламировавшие книгу о немецком вторжении.

Расходы на военно-морской флот в фунтах стерлингов

| Страны | 1907-1908 | 1913-1914 | Абсолютное увеличение | Рост в % |

| Россия | 8 850 240 | 24 249 454 | 15 399 214 | 173,9 |

| Англия | 31 251 156 | 46 809 000 | 15 058 144 | 48,2 |

| Германия | 14 225 000 | 23 039 194 | 8 824 194 | 61,9 |

| Австро-Венгрия | 2 713 540 | 6 600 551 | 3 887 011 | 143,0 |

Англия сменила тон и попыталась сторговаться с Германией. Но, когда в конце 1911 г. с британской стороны последовала попытка заинтересовать Германию предложением новых колоний, Вильгельм ответил отказом. По его мнению, в этом случае Германия оказалась бы втянутой в грязные колониальные войны. Великобритания должна «признать политический авторитет и равноправие Германии» — в этом все дело. Бросать Германии объедки — это ни к чему хорошему не приведет; а кроме того, «без мощного флота большие колониальные владения все равно не удержать»1751. Последовавшая миссия Холдена также ни к чему не привела. Как отмечает Д. Макдоно: «Англичане и впрямь выдвигали неприемлемые условия: снять с обсуждения законопроект о флоте, а ничего более или менее привлекательного взамен они не предлагали»1752. Позже англичане за взаимное ослабление темпов строительства флота предлагали немцам уступки в вопросе о Багдадской железной дороге и железнодорожных концессиях в Персии1753. Тирпиц соглашался несколько уменьшить темпы строительства флота, но только потому, что германский флот пока к войне не готов. Поэтому в течение «опасного периода» — «5-6 лет, примерно к 1915 г. — нам придется ладить с Англией»1754 — указывал адмирал.

У Вильгельма было достаточно оснований для того, чтобы не доверять «джентельменским предложениям». Например, в то время, как Холден изо всех сил пытался убедить немецких партнеров умерить

418

темп гонки морских вооружений, Черчилль, выступая в Глазго, презрительно отозвался о предмете гордости и любимом детище Вильгельма как об «игрушечном флоте»... Британская пресса назвала речь Черчилля провокацией, и, по-видимому, так оно и было. Вильгельм телеграфировал Баллину...: «Соглашение — нарушенное Англией — мертво. Переговоры надо теперь вести на новой основе. Где в речи извинение за «игрушечный флот»?»1755 Были и более серьезные причины для недоверия. Так, агадирский кризис 1911 г., поставивший Германию на грань войны с Францией и Англией, в очередной раз подтвердил, что противоречия между Германией и ее главными соперниками не могут быть разрешены мирным путем1756.

В то же время кайзер сам проявлял инициативу и стремился договориться с Лондоном. О том, зачем это было ему нужно, Вильгельм объяснил в 1912 г. на очередной сессии рейхстага. Кайзер обратился не столько к депутатам, сколько к Англии, он заявил, что стремится к союзу или по крайней мере к нейтралитету с Англией в случае любой войны, могущей случиться на континенте1757. Идея заключалась в том, чтобы использовать наличие германского флота в качестве козыря для достижения уступок с английской стороны с целью вырвать Британию из франко-русского союза1758.

По мнению Бюлова, «если Россия объединится с Англией, это будет означать открытие направленного против нас фронта, что в ближайшем обозримом будущем приведет к большому международному военному конфликту. Каковы были бы его последствия?... Увы, скорее всего Германия потерпит поражение, и все кончится триумфом революции»1759. Немецкому послу в Лондоне Лихновскому было поручено добиться от британского правительства заявления о нейтралитете в любом европейском конфликте1760. Ради английского нейтралитета Вильгельм готов был урезать вдвое морскую программу, но когда Грей и британское адмиралтейство начали выдвигать новые предварительные условия, лишь при выполнении которых Германия могла бы получить более или менее значительные куски Африки — португальской или французской, терпение у Вильгельма лопнуло. К тому же к нему пришла здравая мысль: ни одна страна так, за здорово живешь, со своими колониями не расстанется...1761 Война становилась неизбежной...

Офицеры русского Морского Генерального штаба докладывали уже в 1907 г.: «Мировое положение определяется соперничеством Соединенного королевства и Германской империи. Соперничество их не может быть разрешено иначе как с оружием в руках»1762. Бернсторф: «Если морская программа будет продолжаться, никто не сможет отрицать перспективы того, что рано или поздно дело кончится войной»1763. Хардиндж: «Германская морская программа — это тот стержень, на который нанизано все остальное. До тех пор, пока этот вопрос не решен, смятение, царящее ныне в Европе, будет продолжаться»1764. У Черчилль, в 1912 г. предсказывал: «Это беспрерывное вооружение вперегонку

419

должно в течение ближайших двух лет привести к войне». Уже после войны германский посол Меттерних1765, сменивший его Лихновский, рейхсканцлер Бетман-Гольвег и британский премьер Ллойд-Джордж все были убеждены, что именно «строительство германского флота в значительной степени вызвало мировую войну»1766.

Но гонка морских вооружений была лишь частным случаем столкновения глобальных мировых амбиций двух стран. На них указывал германофил Холдейн, возглавлявший в то время британскую миссию в Германии: «Познакомившись с германским генеральным штабом, я понял, что как только немецкая военная партия прочно сядет в седло, война будет вестись не просто за захват Франции или России, а за достижение мирового господства»1767. Именно Англии, по словам Бьюкенена, «германские поэты посвящали... свои гимны ненависти, а германские профессора изливали на Англию потоки своей ярости, и делали это потому, что знали, что только Британская империя преграждает им путь к владычеству над всем миром»1768. Немецкий историк Ф. Майнеке утверждал осенью 1914 г.: «Наши оппоненты приписывают нам военные планы создания новой Римской империи — но деревья не растут до небес так быстро... Мы должны прежде всего сокрушить Британию до такой степени, чтобы она признала нас равной себе мировой державой, и я верю, что наша мощь для достижения этой цели достаточна»1769.

Английский историк Дж. А. Крэмб накануне войны в 1913 г. издал книгу «Германия и Англия», в которой приходил к выводу: «Не Россия или Австрия враг Германии; они играют лишь второстепенную роль; и не Франция — она является лишь превходящим эпизодом: враг из врагов — Англия. Она мешает осуществлению всего, что есть наиболее возвышенного в германской жизни»1770. Дж. Крэмб предсказывал: «...Исход не сомненен, и скорый исход. Это война»1771.

В первые же месяцы войны английский фельдмаршал Китченер откровенно паниковал: «Наиболее важным является получение достоверной информации относительно состояния боевых действий на восточной границе Германии». Тупик на востоке приведет «к попытке... германских войск осуществить высадку в Англии, что создаст для нас ситуацию не только критическую, но фатальную». Весь октябрь и ноябрь 1914 г. Китченер просит русских не ослаблять давления на германском направлении1772. Фельдмаршал Френч также предупреждал, что в случае развития немцами успехов на Восточном фронте можно ожидать их победоносного обращения к Западу и даже высадки на Британских островах1773.

У. Черчилль уже после войны напишет: «Как можно сравнить положение, какое занимает в настоящее время Германия, с той судьбой, какая постигла бы Британскую империю и всю Великобританию в том случае, если бы в подводной войне погиб королевский флот и наш со-

420

рокамиллионный народ должен был бы сделать выбор между безусловной капитуляцией и верной смертью от голода. Половина строгости, заключенной в Версальском договоре, примененная к нам, повлекла бы за собой не только финансовый крах нашей старинной, медленно создавшейся мировой хозяйственной организации, но и быстрое сокращение британского населения — на 10 млн. душ по крайней мере, остальные были бы приговорены оставаться в беспросветной нищете. Ставки этой чудовищной войны превосходили всякие человеческие представления, и для Британии и ее народа они означали в будущем неминуемое постепенное угасание...»1774

Именно Великобритания стояла на пути к немецкому господству в Европе и мире, и именно она должна была стать первым объектом германской агрессии. России было достаточно лишь заявить о своем нейтралитете, и Англия с Францией остались бы для будущих поколений лишь на страницах учебников истории XIX века. Мировая история пошла бы совершенно по другому пути. Россия так же пострадала бы от своего нейтралитета, но для нее последствия были бы гораздо менее трагичными, чем для англичан или французов.

Однако главным объектом агрессии стала именно Россия. Почему? По многим причинам, ответам на этот вопрос посвящена следующая глава. А сейчас лишь отметим, что Британии срочно нужны были союзники. «Для Англии, — с сожалением признавал ее военный министр Холден, — прошли дни, когда была возможна позиция блестящей изоляции. Наша морская мощь, так же как инструмент самообороны, была под угрозой стать не отвечающей своим требованиям при отсутствии дружбы, которая гарантировала бы, что другие флоты останутся если не активными союзниками нашего, то хотя бы нейтральными». По его мнению, именно морская гонка «сделала необходимым появление Антанты»1775. В 1904 г. Великобритания заключает договор с Францией, а в 1907 г. — со своим старым врагом — Россией. Эти договоры, впрочем, не связывали Англию никакими обязательствами относительно будущей войны, в то время как Франция и Россия становились открытыми врагами Германии... Начальник немецкого генерального штаба Фалькенгайн по этому поводу предупреждал Гинденбурга: «Наш самый опасный враг находится не на востоке, этот враг — Англия, организатор всего заговора против Германии»1776.

Действительно, договоры 1907 г., несмотря на то, что они касались раздела сфер влияния в Средней Азии, были расценены современниками как начало общего англо-русского сближения, направленного против усиления Германии. Этот факт подтверждает английский историк Д. Киган: «Исходя из вероятности англо-германского конфликта, английская дипломатия пошла на урегулирование колониальных споров с Россией в Азии»1777. По мнению же русского министра иностранных дел С. Сазонова, от этого договора в первую очередь выиграла Россия:

421

«...Для меня представляется несомненным, что соглашение 1907 года устранило многие препятствия к участию Англии в борьбе против Германии на стороне России... Я уверен, что английское общественное мнение не стало бы так единодушно на нашу сторону, как оно это сделало, если бы сблизившее нас соглашение 1907 года не было подписано»1778.

Английское общественное мнение, на протяжении столетий старательно обрабатываемое средствами массовой информации, действительно было далеко от симпатий к своему давнему сопернику. Б. Такман отмечает: «В 1908 году Эдуард, к неудовольствию своих подданных, нанес официальный визит русскому царю на императорской яхте в Ревеле. Англичане рассматривали Россию как старого врага времен Крыма, а что касается последних лет — то как угрозу, нависшую над Индией. Либералы и лейбористы считали Россию страной кнута, погромов и казненных революционеров 1905 года, а царя, как заявил Рамсей Макдональд, — «обыкновенным убийцей»1779. Министру иностранных дел Грею пришлось долго убеждать свою «передовую интеллигенцию», что Антанта между Россией, Францией и нами будет абсолютно безопасна, она необходима только на случай, если возникнет необходимость осадить Германию. Уступая общественному мнению, английская дипломатия повернула дело так, что формально визита Эдуарда вроде и не было. Он прибыл не в Петербург, а в Ревель (Таллин), со своей яхты не сходил, оставаясь на британской территории... Однако встреча в Ревеле в июле 1908 года русского и английского монархов дала повод Вильгельму заявить, что если «они» захотят «нас» окружить, то Германия будет обороняться до конца1780.

Для Англии сближение с Россией носило исключительно вынужденно-временный характер. Темпы экономического развития России представляли для мирового могущества Англии еще большую угрозу, чем милитаризм Германии. Постоянный подсекретарь британского МИДа А. Николсон заявлял в 1913 г.: «Для меня это такой кошмар, что я должен почти любой ценой поддерживать дружбу с Россией». В эти годы стала возрастать роль нефти. И англичане в 1913 г. выиграли концессии на разработку месторождений в Ираке и Иране. После чего Британия стала требовать пересмотра соглашения с Россией о разделе сфер влияния в Персии, подняла вопрос о выводе из Ирана русских отрядов, пошла на сотрудничество с немцами, войдя в пай для строительства Багдадской дороги...1781 С началом мировой войны Ллойд-Джордж будет предупреждать, что в случае излишнего ослабления Германии в Европе исчезнет противовес растущему русскому преобладанию. Ему будет вторить министр Холдейн: «Мы не должны сокрушать немцев в конце этой войны». В противном случае, полагал Китченер, даже «святые земли Палестины окажутся под русским протекторатом»*.

* Сам Китченер при этом строил планы установления контроля даже над Меккой, центром исламского мира.

422