Монография подготовлена

| Вид материала | Монография |

СодержаниеСледователем и судом |

- С. В. Кортунов проблемы национальной идентичности россии в условиях глобализации монография, 10366.52kb.

- Монография подготовлена коллективом ученых Института демографии и социальных исследований, 173.99kb.

- Монография подготовлена к печати на основании гранта Научного фонда гу-вшэ 2007-2008, 4169.95kb.

- Монография «Концепция сатанизма», автор Algimantas Sargelas. Монография «Концепция, 10676.87kb.

- Монография Издание академии, 2515.99kb.

- А. В. Рош проблемы функционирования машиностроительного комплекса россии с участием, 1962.09kb.

- В. Д. Лелеко пpoctpанctвo повседневности в европейской культуре санкт-Петербург 2002, 4544.07kb.

- Статья подготовлена в рамках семинара,, 572.3kb.

- Монография опубликована при финансовой поддержке гранта кгпу 01-04-1/ФН, 2523.13kb.

- Монография Барнаул 2009, 3320.1kb.

альные сорта бумаги, поверхность которой обработана так, что набрызгиваемые чернила не расплываются, поэтому соседние цвета не проникают друг в друга, а следовательно, и изображения получаются значительно четче, чем на обычной бумаге.

Рис. 49. Схематическое изображение растекания чернил при печати на обычной (А) и оптимизированной бумаге (Б).

Как правило, в специальной бумаге оптимизируется одна сторона, отличить ее от неоптимизированной не представляет большой сложности даже при обычном визуальном наблюдении - оптимизированная сторона имеет более яркий оттенок. Кроме того, существуют специальные сорта бумаги для фотопечати (глянцевые и обычные), а также прозрачные пленки для печати слайдов, Пленки для струйной печати имеют многослойную структуру. Подлоэ»-ка такой пленки изготавливается из полиэфира, который для фиксации чернил покрывается специальным слоем (для этого зачастую используется желатин), который воспринимает чернила и ограничивает их растекание, сверху пленка покрывается слоем вещества, придающего глянец и ускоряющего высыхание,

Твердочерншыная технология печати. В последнее время появились притиры, в которых используется термопластичный способ формирования изображений. В сущности, это новая технология. В рамках данного пособия мы предлагаем лишь краткое описание принципа печати.

Твердочернильная (или твердокрасочная) технологии в ряду других технологий печати занимает особое место. Она позволяет получать цветные изображения с качеством, 128

близким к фотографическому, благодаря четырехцветной СМУК - технологии. Чернила в обычном состоянии представляют собой твердые бруски. Бруски чернил, находящиеся в специальных отсеках (бункерах), передним краем упираются в специальные термопанели. При включении принтера край упирающегося в термопанель бруска плавится. Расплавленные чернила попадают в соответствующие по цвету чернильницы, из которых при печати через специальные сопла наносятся или непосредственно на бумагу, или на промежуточный алюминиевый барабан, а после - на твердый ноет ель (бумагу, пленку и т.д.). При переносе чернил на бумагу или барабан используется пьезоэлектрический способ, аналогичный применяемому при струйной печати.

После нанесения чернил не требуется их дополнительного запекания, как при электрофотографическом способе. Они застывают сами, образуя прочную водонераствори-мую пленку.

При исследовании надо иметь в виду, что если в обычном диапазоне температур до 50° С «твердые» чернила сохраняют свои свойства., то при повышении температуры они размягчаются и их можно растереть.

§ 5, Лазерные и светодиодные принтеры

Лазерные и светодиодные принтеры обладают рядом преимуществ перед рассмотренными выше матричными и струйными принтерами - качество печати на них приблизилось к типографскому, по сравнению со струйными они не очень требовательны к качеству бумаги, а по скорости печати значительно превосходят струйные и матричные.

Лазерные принтеры проигрывают струйным лишь в одном - в распечатке изображений в цвете, однако здесь основную роль играет фактор стоимости, а не качества и скорости печати: цветаые лазерные принтеры слишком до-роги,что и является основной причиной их малой распространенности.

129

Лазерные и светодиодные принтеры - это принтеры страничной печати. Технология такой печати предполагает одновременное формирование и затем печать сразу всей страницы, а не последовательно отдельных символов, как в струйной или матричной печати.

Этот фактор может оказать существенное влияние при идентификации лазерного принтера - любые дефекты печатного барабана при печати отображаются на бумаге в определенном месте независимо от печатаемой информации.

Различие между лазерными и светодиодными принтерами заключается не в технологии получения оттиска на бумаге, а в использовании устройств для передачи и формирования изображения на барабане. Если в лазерном для этих целей используется луч лазера, который, пробегая последовательно по поверхности барабана, формирует изображение, то в светодиодном поток света с информацией формируется светодиодной линейкой. Дальнейший же процесс совершенно одинаков.

При разработке лазерного принтера были объединены лучшие достижения прецизионной механики, оптики, лазерной технологии, методов обработки изображения микропроцессорного управления.

В основе работы всех страничных принтеров лежит электрофотографический принцип, аналогичный тому, который уже более полувека применяется в копировальных аппаратах.

Рабочий механизм лазерного принтера состоит из следующих основных узлов: компактного светодиодного лазерного устройства; оптической призмы; фоточувствительного барабана; модуля фиксации (нагрева); чистящего механизма, а также устройств транспортировки бумаги и подачи тонера.

130

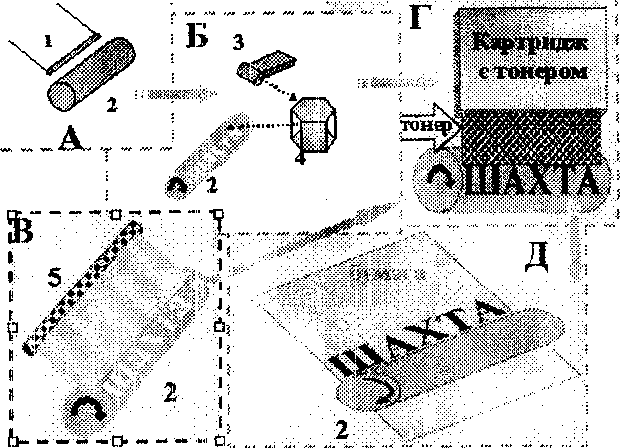

Рис. 50. Принципиальная схема страничной печати лазерным и светодиодным принтерами. А - нанесение отрицательного заряда на барабан: 1- зарядный провод, 2 - барабан; Б - формирование изображения на поверхности барабана лугом лазера: 3 - лазерный каротрон, 4 - призма; В -формирование изображения в светодиодном принтере: 5 - светодиодная линейка; /' - нанесение тонера; Д - получение оттиска на бумаге.

Барабан представляет собой металлический цилиндр, покрытый тонкой светочувствительной пленкой. Это покрытие чувствительно к положительным и отрицательным электрическим: зарядам.

Когда луч света попадает на барабан, проводимость освещенного участка повышается и заряд с него исчезает, образуя незаряженную зону. Для формирования на поверхности барабана равномерного статического заряда используется тонкий зарядный провод или сетка.

Формирование изображения. С помощью зарядного провода на поверхносгь светочувствительного барабана равномерно наносится статический положительный заряд (напряжение до 5000 V).

131

Зарядный провод

Фиксирующее устройство

Лазерный луч из лазерной головки, направляемый шестигранной зеркальной вращающейся призмой, пробегает вдоль поверхности барабана. Участки светочувствительной поверхности барабана, освещенные лучом лазера, разряжаются, образуя невидимый (электронный) образ изображения на поверхности барабана. Разряженные лазером участки притягивают частицы тонера, в результате чего изображение на барабане проявляется.

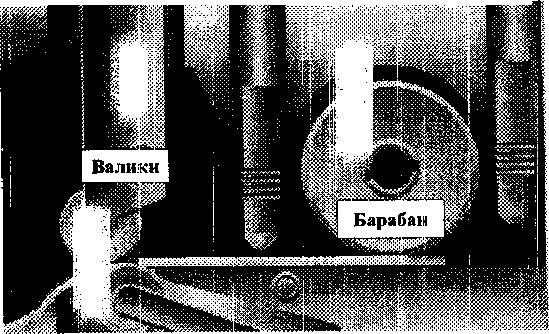

Когда изображение на барабане построено и на него нанесен тонер, механизм подачи бумаги берет очередной лист и с помощью системы валиков перемещает его к барабану. Для переноса тонера на бумагу с помощью зарядного коротрона бумаге сообщается статический заряд, противоположный заряду поверхности барабана. Разная полярность зарядов на поверхностях бумаги и барабана активизирует перенос частшд тонера на бумагу и обеспечивает прилипание. Затем бумага поступает в фиксирующий узел, в котором происходит закрепление изображения - тонер прогревается до температуры плавления (200-220° С.) и прижимается к бумаге резиновыми валиками. При этом расплавленный порошок крепко соединяется с поверхностью бумаги. Далее готовая страница подается на выходной лоток принтера.

Когда изображение с поверхности барабана переносится на бумагу, не все частички тонера прилипают к бумаге и небольшое количество тонера остается на барабане. Перед зарядкой барабана для печати очередной страницы специальный чистящий узел удаляет частицы тонера с поверхности барабана, а разрядная лампа снимает заряд с поверхности барабана.

Рис. 51. Схема узла транспортировки бумаги и фиксации изображения.

В светодиодных принтерах вместо лазерного устройства нанесения информации на светочувствительный барабан используется линейка светодиодов. «Для получения разрешения 300 др1Шх' такая линейка должна содержать 2500 элементов, а 600 с1р! - почти 5000».1

Для качественной печати необходимы соответствующие расходные материалы, к которым относится краситель и бумага. В лазерных принтерах в качестве красителя используется тонер. В отличие от жидких чернил для струйного принтера тонер представляет собой сыпучий порошок. По конфигурации микрочастиц тонер бывает сферическим (микрочастицы шарообразной формы) и обычным (микрочастицы различной формы). Одно из несомненных достоинств твердых копий, полученных на страничных принтерах, - это их влагостойкость, в обеспечении которой не последнее место принадлежит тонеру. Расплавленные под воздействием высокой температуры и впоследствии за-

132

1 Лаптев М. Персональные лазерные .принтеры //Компьютерное обозрение - №9. - 1997. - С. 15.

133

стывшие микрочастицы влагостойки, а следовательно, документы более долговечны.

В разных моделях лазерных принтеров применяются различные устройства для переноса красителя на бумагу, Все эти устройства сменные. Однако в некоторых картридж с тонером и барабаном объединены в один блок и соответственно при смене картриджа меняется и барабан, что, в свою очередь, влияет на идешификационные признаки печатного устройства. В других устройствах смена тонера и барабана производится раздельно.

§ 6. Особенности получения информации

в ходе предварительного исследовании документов,

подготовленных с исполыювшшем

компьютерной техники

Широкое распространение и доступность современных печатающих устройств не оставило в стороне и такой негативный аспект в человеческой жизнедеятельности, как преступность. Все чаще в практике работы правоохранительных органов встречаются документы, изготовленные с использованием компьютерной техники.

Компьютерные технологии оказали существенное влияние на развитие средств и методов оперативной полиграфии, и поэтому даже спустя 30 лет актуально высказывание С.Д. Павленко: «Преимущества оперативной полиграфии по сравнению с общерапространенными видами печати (высокой глубокой и плоской), а также доступность приобретения материалов, необходимых дга изготовления печатных форм, и возможность изготовления документов в домашних условиях привлекают внимание преступников, занимающихся подделкой документов».1

При совершении самых различных преступлений, в том числе в экономической сфере деятельности, в сфере налогообложения, банковской системе, и т.д. преступники для совершения преступлений и сокрытия следов используют самые различные документы, которые являются источни-

1 Павленко С.Д. Криминалистическое исследовали; документов, отпечатанных способом оперативной полиграфии. - К., 1965 - С. 3. 134

ками информации, Подделке зачастую подвергаются водительские удостоверения, удостоверения сотрудников милиции, дипломы и аттестаты об образовании, а также денежные знаки и ценные бумаги.

«За последние годы установлены случаи использования принтеров персональных компьютеров для изготовления поддельных документов и фальшивых денежных купюр».1

Одной из основных задач, подлежащих разрешению в ходе расследования преступлений, является установление источников доказательств. И естественно, что в ситуации, когда для совершения преступлений используются современные технические средства и методы, перед сотрудниками правоохранительных органов также встает задача совершенствования методов и средств, направленных на установление источников доказательств.

«Технические усовершенствования и многообразие современных знакопечатающих устройств обусловили необходимость изменения общеметодического подхода к криминалистическому исследованию документов, изготовленных на таких устройствах и попадающих в сферу уголовного судопроизводства в качестве вещественных доказательств».2

В предыдущих разделах пособия мы рассмотрели основные принципы получения изображений с помощью современных принтеров. В данном разделе мы предлагаем рассмотреть некоторые признаки, присущие печати с использованием различных типов наиболее распространенных принтеров, а также возможности установления источника формирования текста или графического изображения.

Процесс изготовления документов с использованием компьютерной техники, в отличие от других (печатной машины, полиграфической печати и т.д.), проходит две стадии: подготовки документа и распечатки. Для подготовки документа используются возможности компьютера и соот-

1 Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., Ин-фра-М. 1997. - С. 231.

2 Палий В.М. Теоретические и методические основы криминалистического исследования документов. Автореф. дне. канд. юрид. наук. - К., 1989. - С. 4.

135

ветствующего программного обеспечения, Результатом этой деятельности является электронный документ, который, как правило, остается в памяти соответстк/ющей ЭВМ или копируется на сменные носители. Для получения твердой копии этого документа используются печатные устройства, которые также обладают присунщми им признаками, а также возможностями выполнения определенных операций. Это обусловливает необходимость исследования как печатных устройств - источников информации о признаках печати, так и устройств формирования документа - источников информации о наличии и возможности его изготовления. В данном контексте следует отметить, что, используя сменные носители, несложно распечатать электронный документ на любом принтере в любом месте. Следовательно, связь компьютера, на котором подготовлен документ, с принтером, на котором он копирован, не обязательна.

В сущности, это принципиально новые технологии за-печатления информации в письменной форме. Появление же новых способов запечатления информации ставит пе>ред криминалистами новые задачи, связанные с их исследованием.

Говоря о текстах, подготовленных на знакопечатающих устройствах, М.Я. Сегай отметил: «...Предстоит еще значительная работа по созданию экспертных методик, охватывающих весь обширный класс знакопечатающих устройорв и их отпечатков».1

Итак, рассмотрим задачи, которые необходимо разрешить сотруднику, занимающемуся: расследованием в ситуации, когда необходимо установить источник изготовления конкретного документа.

На первоначальном этапе встает необходимость определить вид принтера, на котором отпечатан документ. Для этого необходимо знать признаки, присущие матричной, струйной и электрофотографической печати, используемой соответственно в матричных, струйных, лазерных и светодиодных принтерах.

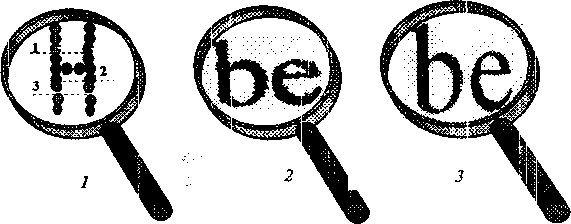

Рис. 52. Схематическое изображение знаков, полученных на: 1 - матричном; 2 - струйном; 3 - лазерном принтерах.

Как и при исследовании любых текстов, изначально следует определить размерные характеристики знаков, интервалов, строк. Затем, используя образцы шрифтов (в качестве справочника могут служить шрифты, находящиеся в папке «Ропйз» компьютера), необходимо определить тип шрифта.1

Для документов, отпечатанных с использованием матричного принтера, характерной особенностью является то, что знаки и графические изображения формируются из отдельных точек, оставляемых красителем красящей ленты или копирки в результате нажима на них иголок головки. Чаще всего точки можно рассмотреть, даже не прибегая к использованию оптики. При детальном изучении знаков можно установить тип .головки принтера по максимальному количеству точек в вертикальном ряду (9; 12; 18; 24). Далее, для установления конкретного принтера необходимо изучить микрорельеф точек и их взаиморасположение в знаках - особенности знакообразования и дефекты иголок проявляются в точках отдельных знаков. При этом следует учитывать, что каждая иголка головки в соответствующей строке наносит оттиски на одной линии.

Для документов, отпечатанных с использованием струйных принтеров, характерным является полное заполнение

1 Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений: науки и техники. - К., 1987. - С. 23. 136

1 Современные компьютеры позволяют выполнять набор и распечатку текстовых документов с использованием более чем 1000 видов шрифтов, кроме того, специальные программы позволяют подготавливать шрифты самостоятельно.

137

всего поля знака. Хотя знак и формируется из отдельных капелек чернил, вылетающих из матрицы, в которой расположены сопла, однако чернила, растекаясь, заполняют все пространство знака. Кроме того, чернила, растекаясь по бумаге, проникают не только в поле знака, но и в участки бумаги, граничащие с контурами знака, делая их нечеткими. Следовательно, один из признаков струйной печати - это равномерное распределение красителя по полю знака и неровности его границ. Особенно хорошо неровности знаков наблюдаются в относительно небольших знаках и при печати мелким шрифтом. При использовании бумаги низкого качества возможно проникновение чернил на обратную сторону бумаги. Как правило, отпечатанный знак имеет матовую поверхность. Под воздействием влага обычные чернила струйного принтера расплываются.

При решении идентафикационньо: задач следует иметь в виду, что при печати на струйных принтерах не происходит непосредственного контакта поверхности бумаги с печатающей головкой, следовательно, она не может оставить своих оттисков на поверхности бумаги. Кроме того, у большинства струйных принтеров головка сменяется с заменой картриджа, что влияет на идентификационный период. А с учетом того, что головки рада принтеров взаимозаменяемы, их можно использовать одновременно на нескольких принтерах. Следовательно, даже при наличии дефектов печати, по которым можно идентифицировать головку, зачастую невозможно разрешить вопрос о получении копии документа на конкретном принтере.

Документам, отпечатанным на лазерных и светодиодных принтерах, присущи признаки электрофотографической печати. Знаки и графические изображения, полученные таким способом, отличаются равномерным заполнением по всему полю, края знаков хоть и имеют извилистую линию, однако она более четкая, чем при струйной печати. На свободном поле листа между знаками можно наблюдать микрозагрязнения в виде точек, что связано с неполным удалением лишних частиц тонера. Так как при печати происходит нагрев красителя до высокой температуры, и, в сущности, происходит его вплавленме в поверхностный

слой бумаги, знаки имеют блестящую поверхность, краситель обладает хорошей влагостойкостью. Лазерные и светодиодные принтеры .являются принтерами страничной печати, т. е. на печатном барабане происходит формирование или сразу всей страницы, или ее блока (в зависимости от конструктивных особенностей принтера - от диаметра барабана и памяти и т.д.), а затем - перенос изображения на бумагу. В процессе переноса поверхность барабана непосредственно контактирует с поверхностью бумаги. Кроме того, в модуле нагрева, бумага также контактирует с роликами. Следовательно, для идентификации конкретного принтера необходимо изучать, следы, оставляемые печатным барабаном и другими устройствами принтера. Эти следы, как правило, на всех листах, отпечатанных на данном принтере, будут повторяться в одинаковой последовательности и в определенных участках документа. Так,например, в тексте, отпечатанном на принтере «ЬакегТе! 4Ь», эти признаки повторяются с интервалом в 70 мм, что напрямую связано с длиной окружности печатающей поверхности барабана. Измерение, а также поиск идентификационных признаков целесообразнее производить по графическим изображениям. Иногда при внимательном осмотре на поле графического изображения можно обнаружить малозаметные отображения знаков, отпечатанных барабаном при предыдущем обороте. Это связано с неполным удалением тонера (потемнения) или с неполной электроразрядкой барабана (осветления).

Здесь так же, как и при исследовании текстов, выполненных с использованием струйных принтеров, следует учитывать возможность замены сменных элементов. Однако их идентификационный период значительно больше, так как срок службы барабана и других деталей лазерного принтера больше, чем у печатающих деталей струйного.

Кроме того, при изучении документов для определения направлении поиска печатного устройства, исходя из данных, отразившихся в исследуемом документе, следует учитывать возможности его выполнения на конкретных типах принтеров - возможности цветной печати, возможности изготовления документов различных форматов и т.д.

138

139

Следующим направлением в установлении источников информации является поиск электронного документа. «Для криминалистов также все более обычным становится поиск и анализ в компьютерных системах информации, которая может быть использована в качестве доказательства при рассмотрении дела в суде»,1 - справедливо отмечают О1. И. Котляровский и Д.М. Киценко.

На момент осмотра электронный! документ может находиться на жестком диске («винчестере»), гибких дисках («дискетах»), лазерных СВ-дисках или других устройствах временного или постоянного хранения компьютерной информации; Кроме того, во включенном компьютере на момент осмотра документ может находиться в оперативной памяти.

В процессе осмотра, обыска или любого другого следственного действия следует строго придерживаться положений уголовно-процессуального закона. Все доказательства -будь то электронный документ или другой объект, должны быть закреплены таким способом, чтобы впоследствии суд мог признать их: в качестве источника доказательств.

Компьютерная техника представляет собой сложные электронные устройства. Неквалифицированный осмотр может привести к серьезным последствиям - как к уничтожению доказательств, так и к ущербу, связанному с неосторожным уничтожениевл информации. Это обусловливает целесообразность привлечения к участию в следственных действиях, связаямых с осмотром, квалифицированных специалистов, обладающих хорошими познаниями в области компьютерной техники и программирования.

Имея данные о типе шрифта, которым отпечатан искомый документ, на первоначальном этапе осмотра программного обеспечения ЭВМ целесообразно установить наличие в ней аналогичного шрифта. Затем производится поиск программ, необходимых для создания проверяемого документа.

В зависимости от вида информации, закрепленной в соответствующем документе, для его изготовления используются различные программы.

«Тип программного обеспечения, загруженного на момент обыска, осмотра в компьютер, может покрывать, для которых целей компьютер использовался».1

Для изготовления документов, содержащих графические изображения, используются графические редакторы, для создания текстовых - текстовые редакторы. Современные текстовые редакторы, такие как «Шаговой. АУок! 97», являются универсальными и позволяют формировать документы, содержащие как графическую, так и текстовую информацию.

При хорошей организации работы электронные документы, хранящиеся в виде файлов в постоянной памяти компьютера (на жестком диске), располагаются в определенном порядке: каталоги" подкаталоги "!& файлы. Однако следует иметь в виду, что интересующий документ может находиться в .любом месте, поэтому необходимо тщательно проверять всю область жесткого диска, все файлы.

Документ, изготовленный с использованием возможностей компьютерной техники, может быть как всецело изготовленным на компьютере, так и частично - в электронную копию документа оригинала могут быть внесены различ-ные корректировки. Некоторые виды документов, а также ценные бумаги и денежные купюры, как: правило, обработке в компьютере не подвергаются. Компьютер используется только в качестве посредствующего звена, в его памяти хранится электронная копия документа, с которой получают необходимое количество твердых копий.

Для получения электронных копий с документа-оригинала на твердом носителе используются сканеры и соответствующие программы обработки изображения, Следовательно, в ходе проверки памяти ЭВМ целесообразно направлять усилия на обнаружение таких программ.

1 Котляревський О. I., Киценко Д.М. Комп'ютерна шформащя як речо-вий доказ //Гаформацшт технологи та захист шформацц. - Запорюкжя, 1998. С. 71.

140

1 Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. - М.: Городсц, 19Й8 - С. 244.

141

При обнаружении в памяти ЭВМ электронного документа необходимо записать его точный адрес и все характеризующие его реквизиты: время создания, размер, тип, имя и расширение1. Информация о времени создания файла может быть использована в качестве опорной при установлении времени изготовления соответствующей твердой копии документа.

Учитывая специфику обстановки, в которой производится осмотр компьютерной техники и информации, находящейся в ней, а также периферийных устройств, вопросы о возможности их изъятия, способе упаковки, транспортировки и хранения решаются в каждом конкретном случае следователем, по согласованию со специалистом в зависимости от ситуации. Процессуальный порядок обнаружения и изъятия такого рода объектов определяется общими нормами УПК, регламентирующими соответствующее следственное действие.

В современной криминалистической литературе предлагается порядок действий при работе с такими доказательствами.

«В случае обнаружения искомой информации текущее изображение экрана дисплея также необходимо сфотографировать, после чего стандартными средствами переписать информацию на постоянный носитель (обычно магнитны!! диск) либо распечатать»2. С нашей точки зрения, в такой ситуации необходимо изымать компьютер в комплексе с периферийными устройствами.

Главными следственными действиями, в процессе которых происходит обнаружение и изъятие вещественных доказательств, являются следственный осмотр, обыск и выемка. Однако в ряде случаев для обнаружения информации, хранящейся в памяти компьютера, в особенности когда речь идет об уничтоженной или зашифрованной ин-

формации, потребуется также использование специальных познаний на уровне экспертного исследования.

При необходимости, используя специальные програм-мы-«реаниматоры:>, можно восстановить удаленные записи, наличие которых на момент осмотра обычными средствами просмотра установить невозможно. Кроме того, зачастую существенное значение имеет не только сама информация, но и факт нахождения таковой в соответствующем устройстве памяти.

Особого внимания требует не только обнаружение и изъятие компьютерной техники и содержащейся в ней информации, но и порядок хранения и исследования. Говоря об осмотре носителей компьютерной информации, правы авторы учебно-практического пособия «Компьютерные технологии в юридической деятельности»: «Имеет весьма существенную специфику и хранение изъятых вещественных доказательств» '

На протяжении всего периода расследования преступлений, связанных с применением компьютерной техники, следует избегать любых действий:, которые могут привести к повреждению иш уничтожению информации.

Глава 6. ОЦЕНКА СЛЕДОВАТЕЛЕМ И СУДОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

«Оценка заключения эксперта в научно-фактическом отношении предполагает проверку научной состоятельности тех принципиальных положений, которыми эксперт руководствовался в своих выводах, и правильности примененной им методики: исследования».