Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 04. История русского языка Специальность

| Вид материала | Учебно-методический комплекс |

- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 02 История русского языка (часть 1) Историческая, 992.65kb.

- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 01. Теория языка Специальность 050301 Русский, 889.66kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине «история русского литературного языка» (название), 666.41kb.

- Учебно-методический комплекс дпп ф. 14 Программирование подготовки специалиста по специальности, 295.95kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины теоретические основы современного языкознания, 858.32kb.

- Учебно-методический комплекс опд. Ф. 03 Методика преподавания русского языка Специальность, 506.6kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины Словообразование и морфология русского языка, 1405.27kb.

- Р. А. Валеева история языка и письменности в мировой культуре учебно-методический комплекс, 1604.11kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины Общее языкознание Специальность, 1501.67kb.

- Учебно-методический комплекс дпп. Ф. 15 Практикум по орфографии и пунктуации Специальность, 430.84kb.

Учебный элемент 4.2: Исторические изменения в формах числительных

Исторические изменения в числительных

один, одна, одно, одни

Таблица 25

| Древнерусский язык | Современный русский язык | ||||||

| единственное число | единственное число | ||||||

| | муж.р. | ср.р. | жен.р. | | муж.р. | ср.р. | жен.р. |

| И.п. | одинъ | одьно | одьна | И.п. | один | одно | одна |

| Р.п. | одьн-ого | одьн-оh | Р.п. | одн-ого | одн-ой | ||

| Д.п. | одьн-ому | один-ои | Д.п. | одн-ому | одной | ||

| В.п. | =И.п. | один-у | В.п. | = И.п. или В.п. | одн-у | ||

| Т.п. | одьн-hмь | один-ою | Т.п. | одн-им | одн-ой | ||

| М.п. | одьн-омь | один-ои | П.п. | об одн-ом | об одн-ой | ||

| дв.ч. и мн.ч. не употреблялось | множественное число | ||||||

| И.п. | одни | ||||||

| Р.п. | одн-их | ||||||

| Д.п. | одн-им | ||||||

| В.п. | =И.п. или Р.п. | ||||||

| Т.п. | одн-ими | ||||||

| П.п. | об одн-их | ||||||

Комментарий к таблице

1. В основе числительного произошли фонетические изменения, связанные с процессом падения редуцированных: а) утрата ъ, ь (один, одна); б) ассимиляция согласных по t/t’ (од’на > одна); в) отвердение конечного [м’] в Т.п., М.п. (П.п.).

2. Числительное один (муж.р.) испытало влияние склонения существительных, что отражено в памятниках письменности и в говорах русского языка: в Т.п. ед.ч. встречается одьномь и одиномь по аналогии с существительными типа столомь. Позже (XV в.) появляется форма одним под влиянием мягкого варианта местоименного (адъективного) склонения.

3. Произошла унификация окончаний в жен.р. в Р.п., Д.п., Т.п. и П.п. (–ой) под влиянием местоименного (адъективного) склонения.

4. Развились формы мн.ч. в результате развития новых (нечисловых) значений у числительного один (одни дети, одни книги), а также расширения употребления числительного один с существительными pluralia tantum (одни сутки).

5. Гласный [и] в окончаниях форм мн.ч. связан с влиянием мягкого варианта местоименного (адъективного) склонения.

Исторические изменения в числительном два

Таблица 26

| Древнерусский язык | Современный русский язык | ||

| двойственное число | | ||

| И.-В.п. | дъва стола, дъвh странh, дъвh селh | И.п. | два стола, села; две страны |

| Р.п. | двух столов, сёл, стран | ||

| Р.-М.п. | дъвою (дъву) столу, страну, селу | Д.п. | двум столам, сёлам, странам |

| В.п. | = И.п. | ||

| Д.-Т.п. | дъвhма столома, странама, селама | Т.п. | двумя столами, сёлами, странами |

| П.п. | о двух столах, сёлах, странах | ||

Комментарий к таблице

1. Происходит утрата дв.ч., в результате чего формы существительных (стола, страны, села) осмысливаются как формы Р.п. ед.ч. в соответствии с моделью «числительное пять, шесть и т.д. + Р.п. мн.ч.».

2. Под влиянием форм Р.-М.п. дв.ч. существительных (столу, селу, страну) в древнерусском языке появляется форма дву (с XII в.).

3. Форма дву была обобщена впоследствии как основа косвенных падежей числительного: дву-х, дву-м, дву-мя. В дальнейшем гласный [у] (см. современное склонение числительного) становится элементом флексии (дв-ух как тр-ёх и т.д.).

4. Под влиянием местоименного склонения, где Р.п. имел окончание с -х (тhхъ, новыхъ), развилась форма двух, поскольку данная форма так же, как неличные местоимения и прилагательные, выступала как согласуемое слово.

5. Форма Т.п. двумя (с мягким [м’]) появилась в результате контаминации двума и трьми, четырьми, где выступал [м’].

6. Числительное два сохранило различия по родам, но форма две характеризует жен.р., а ср.р. получил форму, тождественную муж.р., вследствие общего параллелизма форм муж.р. и ср.р. (два стола, села, но две страны).

Исторические изменения в числительных три, четыре

Таблица 27

| Древнерусский язык | Современный русский язык | ||||

| | муж.р. | ср.р. | жен.р. | | |

| И.п. | трие столи | трие села горы | И.п. | три стола, села, горы | |

| Р.п. | трии столъ | трии селъ горъ | Р.п. | трёх столов, сёл, гор | |

| Д.п. | трьмъ столомъ | трьмъ селомъ горамъ | Д.п. | трём столам, селам, горам | |

| В.п. | три столы | три села горы | В.п. | = И.п. | |

| Т.п. | трьми столы | трьми сселы горами | Т.п. | тремя столами, селами, горами | |

| М.п. | трьхъ столhхъ | трьхъ селhхъ горахъ | П.п. | о трех столах, селах, горах | |

| | |||||

| И.п. | четыре стола | четыри села, горы | И.п. | четыре стола, села, горы | |

| Р.п. | четыръ столъ | четыръ селъ, горъ | Р.п. | четырёх столов, сёл, гор | |

| Д.п. | четырьмъ столомъ | четырьмъ селомъ,горамъ | Д.п. | четырём столам, селам, горам | |

| В.п. | четыри стола | четыри села, горы | В.п. | = И.п. | |

| Т.п. | четырьми столы | четырьми селы, горами | Т.п. | четырьмя столами, селами, горами | |

| М.п. | четырьхъ столhхъ | четыьхъ селhхъ,горахъ | П.п. | о четырех столах, селах, горах | |

Комментарий к таблице

1. Произошли фонетические изменения, связанные с процессом падения редуцированных (трьми > треми, четырьми > четыр’ми, трехъ > трех, четырьхъ > четырех) и переходом е в о (трёх, четырёх, трём, четырём).

2. Утратились различия по родам, которые имели место только в И.п., и установились формы три, четыре, которые стали сочетаться с существительным в Р.п. ед.ч. (как числительное два).

3. В Р.п. установились формы трёх, четырёх, омонимичные М.(П.)п. (так же, как двух – см. выше).

4. Формы Т.п. тремя, четырьмя являются результатом контаминации с дъвhма, двума: треми > тремя.

5. Таким образом, утрата двойственного числа создала почву для сближения форм всех трех чисел (два, три, четыре), а также для взаимовлияния именного и местоименного склонения, по которым изменялись два, три, четыре (см. таблицу 24).

6. Новые формы установились не сразу и не повсеместно. Так, формы Т.п. на -мя (см. п. 4) закрепились в северных диалектах, откуда проникли в центральные говоры и, соответственно, в русский литературный язык. Во многих южных говорах получили распространение формы двуми, треми, четырьми.

Исторические изменения в числительных пять – десять

Таблица 28

| Древнерусский язык | Современный русский язык | ||||

| И.п. | пять | столъ (столовъ) селъ (сёл) странъ | И.п. | пять | столов, сёл, стран |

| Р.п. | пяти | Р.п. | пяти | столов, сёл, стран | |

| Д.п. | пяти | Д.п. | пяти | столам, сёлам, странам | |

| В.п. | пять | В.п. | пять | столов, сёл, стран | |

| Т.п. | пятию | Т.п. | пятью | столами, сёлами, странами | |

| М.п. | пяти | П.п. | о пяти | столах, сёлах, странах | |

| единственное число | | ||||

| И.п. | десять | столъ (столовъ) селъ (сёл) странъ | И.п. | десять | столов, сёл, стран |

| Р.п. | десяте | Р.п. | десяти | столов, сёл, стран | |

| Д.п. | десяти | Д.п. | десяти | столам, сёлам, странам | |

| В.п. | десять | В.п. | десять | столов, сёл, стран | |

| Т.п. | десятьмь | Т.п. | десятью | столами, сёлами, странами | |

| М.п. | десяте | П.п. | о десяти | столах, сёлах, странах | |

| В дв.ч. и мн.ч. склонялось как сущ. муж.р. типа на согл. (как камень) | | ||||

Комментарий к таблице

1. Числительные пять, шесть, семь, восемь, девять склонялись как существительные типа склонения на -ь в единственном числе. В числительном восемь гласный [е] появился после процесса падения редуцированных в результате упрощения согласных на конце слова: вос’м’ь > вос’м’ > вос’ем’, а начальный [в] развился перед лабиализованным гласным (ср. в говорах осьмой).

2. Числительное десять вследствие раннего разрушения типа склонения существительных на согласный и влияния склонения на -ь, по которому изменялись слова пять – девять, стало склоняться как пять – девять.

3. Параллелизм сочетаний существительных с числительными от двух до четырех и от пяти до десяти в И.п. и частично в В.п. приводит к тому, что в косвенных падежах числительные, начиная с пяти, подобно числительным два, три, четыре, начинают согласовываться с существительными, т.е. числительные пять – десять становятся зависимыми членами в словосочетании – согласуемыми словами. Это создало благоприятную почву для утраты различий по числу (ед.ч. и мн.ч.; а дв.ч. к тому времени уже было утрачено).

4. В словоизменении числительных 2 – 10 наметилось противопоставление форм прямого – косвенного падежей (см. таблицы 26, 27, 28), а также противопоставление этих падежей при сочетании с существительными: в И.-В.п. числительные управляют существительным, а в косвенных падежах – согласуются с существительными. Данная особенность отразилась в синтаксическом функционировании числительных: сочетание «числительное в И.п. + существительное» выполняет функцию подлежащего (Три окна выходят на южную сторону); сочетание «числительное в В.п. + существительное» является дополнением (Я написал четыре письма); в сочетаниях «числительное в Р.п., Д.п, Т.п. или П.п. + существительное» числительные выполняют функцию определения ( У семи нянек дитя без глазу).

5. Став зависимыми (согласуемыми) словами, числительные пять – десять утрачивают категорию рода.

6. Особое синтаксическое функционирование, утрата категорий числа и рода создает основу для выделения количественных числительных в особый грамматический класс слов, т.е. в особую часть речи. Это выделение было тесно связано с развитием обобщенного понятия числа и с всё дальше идущей грамматической абстракцией.

7. Как свидетельствуют памятники письменности, обособление рассматриваемых счетных слов в особый грамматический класс было процессом длительным (конец XII – XVII вв.) В книжном языке старые формы держатся долго. Так, в работе М.В. Ломоносова «Слово о происхождении света» (1756) находим: «В каждую осьмь минут совершается распростертие света до земли от солнца».

История числительных сорок, девяносто, сто

Таблица 29

| Древнерусский язык | Современный русский язык | |||||

| сорокъ – муж.р. | | |||||

| И.п. | сорокъ | столъ (столовъ) селъ (сёл) странъ | И.п. | сорок | девяносто | сто |

| Р.п. | сорокъ | Р.п. | сорока | девяноста | ста | |

| Д.п. | сорокъ | Д.п. | сорока | девяноста | ста | |

| В.п. | сорокъ | В.п. | = И.п. | |||

| Т.п. | сорокъ | Т.п. | сорока | девяноста | ста | |

| М.п. | сорокъ | П.п. | сорока | девяноста | ста | |

| девяносъто, съто – ср.р. | В И.п. и В.п. управляют существительными; в остальных косвенных падежах согласуются с существительными: о сорока тетрадях, с девяноста рублями, от ста рублей. | |||||

| И.п. | девяносъто, съто | столъ (столовъ) селъ (сёл) странъ | ||||

| Р.п. | девяносъта, съта | |||||

| Д.п. | девяносъту, съту | |||||

| В.п. | = И.п. | |||||

| Т.п. | девяносътъмь, сътъмь | |||||

| М.п. | девяносътh, сътh | |||||

Комментарий к таблице

1. В рассмотренных числительных имеют место те же преобразования, что и в числительных два – десять: утрата категории рода (см. комментарий к таблице 28, п.5); утрата категории числа (см. комментарий к таблице 28, п.3); противопоставление прямого – косвенного падежей (см. комментарий к таблице 28, п.4).

2. Противопоставление прямого – косвенного падежей у числительных сорок, девяносто, сто осуществилось до конца: в И.п. – В.п. выступают формы сорок, девяносто, сто, а в остальных падежах – форма с флексией -а: сорока, девяноста, ста, т.е. падежная парадигма представлена двумя формами (двупадежная). У числительных же пять – десять Т.п. имеет особое окончание (см. таблицу 28).

3. Усвоение двупадежной парадигмы числительными сорок, девяносто объясняют восточнославянским происхождением этих слов (см. комментарии к таблице 23, п.1), поскольку эти числительные не имели длительной литературной традиции. Факты диалектной речи и просторечия свидетельствуют также о том, что двупадежная парадигма характерна всем числовым названиям (свыше четырех: п’ат’и γадам’и ран’е, з двацат’и друшкам’и и т.д.). Что касается числительного сто, то им усвоена «двупадежность» (в И.-В.п. – сто, в остальных падежах – ста) под влиянием числительных сорок, девяносто.

История числительных одиннадцать – двадцать

и тридцать

В древнерусском языке числа 11 – 20 и 30 обозначались сочетаниями простых счетных слов (см. таблицу 23). Рядоположенность этих сочетаний с простыми числительными и повторяемость второго компонента (десяте) создали условия для срастания элементов сочетания, для переноса ударения на первый элемент и редукции второго (повторяющегося) элемента. Ср.: одинъ на десяте > оди́ннадесят’ (е-конечное редуцируется) >оди́ннадцат’ (е-корневое редуцируется; [дс’] > [тс’]; [тс’] изменяется в долгую аффрикату – фонетически [-ц’ат’] или [-цат’], а орфографически – -дцать).

В результате фонетических изменений элемент -дцать становится аффиксоидом, т.е. аффиксом, возникшим из корня: одиннадцать, двенадцать, тринадцать и т.д.

В числительном двенадцать в первой части была обобщена форма жен.р. и ср.р. дъвh > две. Числительное восемнадцать имеет начальное [в] в русском литературном языке, а по говорам – без [в]: осьнадцать.

Новые числительные отражаются в памятниках с XIV в.: п#тьнатцать; двhнадцать тыс#чи серебра; четыренадцать ужищь; двадцать рублевъ. Но это наряду с исконными сочетаниями типа дъва на десяте, а также с формами со склоняемой первой частью типа пятинадесять, одинунадесяте гривьну и с изменяемыми обеими частями типа девятинадцати алтынъ. До XVII в. все эти формы сосуществовали, иногда даже в одном и том же тексте. В итоге числительные одиннадцать – двадцать и тридцать стали изменяться как числительные пять – девять и десять, т.е. по типу склонения существительных на -ь, а вернее, по новому III склонению: И.-В.п. – двадцать, Р.п., Д.п., П.п. – двадцати, Т.п. – двадцатью. В синтаксическом плане они так же, как числительные первого десятка, в И.-В.п. управляют существительными и вместе с существительным выполняют роль подлежащего или дополнения, а в остальных падежах согласуются с существительным и являются определениями в предложении или же всё сочетание («существительное + числительное) является обстоятельством: Дом стоял в тридцати метрах от школы.

История числительных пятьдесят – восемьдесят и

двести – девятьсот

Таблица 30

| Древнерусский язык | Современный русский язык | ||||

| И.п. | пять десятъ | И.п. | пятьдесят | ||

| Р.п. | пяти десятъ | Р.п. | пятидесяти | ||

| Д.п. | пяти десятъ | Д.п. | пятидесяти | ||

| В.п. | пять десятъ | В.п. | пятьдесят | ||

| Т.п. | пятию десятъ | Т.п. | пятьюдесятью | ||

| М.п. | пяти десятъ | П.п. | о пятидесяти | ||

| И.п. | дъвh сътh | три съта | И.п. | двести | триста |

| Р.п. | дъвою съта | трии сътъ | Р.п. | двухсот | трёхсот |

| Д.п. | дъвhма съту | трьмъ сътомъ | Д.п. | двумстам | трёмстам |

| В.п. | дъвh сътh | три съта | В.п. | двести | триста |

| Т.п. | дъвhма сътъмь | трьми съты | Т.п. | двумястами | тремястами |

| М.п. | дъвою сътh | трьхъ сътhхъ | П.п. | о двухстах | о трёхстах |

Комментарий к таблице

1. Происходит лексикализация сложного имени: сочетание пять десятъ становится словом. В слове развивается согласование между частями, и в косвенных падежах форма мн.ч. Р.п. десятъ устраняется, заменяясь формами ед.ч. Таким образом, в сложных именах пятьдесят – восемьдесят заменяются обе части.

2. Сочетание дъвh сътh изменялось по двойственному числу. С утратой категории дв.ч. развиваются новые формы мн.ч. числительного два, две (см. таблицу 26), числительное сто также начинает склоняться по множественному числу именного склонения, где в результате унификации типов склонения устанавливаются падежные формы с элементом -а- в окончаниях, а в И.-В.п. безударный звук [ê] изменился в [и].

3. В формах косвенных падежей триста, четыреста в первой части произошли фонетические изменения (см. комментарий к таблице 27, п.1).

4. Все сочетания, обозначавшие числа 200 – 900, лексикализовались, став сложными словами, в которых изменяются обе части.

Собирательные числительные и их история

1. В памятниках древнерусского языка собирательные числовые наименования встречаются довольно редко. По данным Словаря древнерусского языка (XI – XIV вв.), наиболее употребительными, часто встречающимися были слова обое, дъвои (дъвое), а такие, как семеро, осмеро (восьмеро) отмечены в небольшом числе случаев.

По-разному квалифицируется слово оба, обh в лингвистике. Авторы одних учебных пособий по современному русскому языку и по исторической грамматике русского языка эти слова относят к количественным числительным (В.В. Иванов, В.В. Колесов, А.Е. Супрун), другие ученые (Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов, составители Словаря древнерусского языка) рассматривают оба, обh как местоимения, третьи (авторы Русской грамматики – 1980) – как собирательные числительные. Неоднозначная квалификация оба, обh связана с семантикой и употреблением этого слова. Рассмотрение в нашем учебном пособии оба, обh вместе с собирательными числительными диктуется тем, что становление новых форм этого слова шло под влиянием собирательного числительного обое (см. далее).

2. Собирательные образования имели формы числа, которые зависели от определяемого существительного. Восстановить склонение этих образований в полном виде затруднительно, но немногочисленные примеры свидетельствуют о том, что склонялись они частью по именному, частью по местоименному склонению: ср. дъвое сhтованье (=двойное сетование) обдьржить мя; оковаша въ дъвои оковы; паденьемь паде двоимь невольнъмь; двоему сущу злу; пятерьницахъ книжьныихъ четворhхъ; отъ попъвьства и дьяконства отъ обо~го; написахъ ... обоh кънигы...; сташа обои послы "рославли; аже не любити начьнешь обоихъ дhтии.

3. Памятники письменности отражают такую особенность собирательных названий, как употребление их в роли существительного, т.е. в качестве подлежащего или дополнения в предложении. Прежде всего это касается числительных обое, дъвое (двои): ср. придуть обои; такъ платити … обоимъ; дъвое таковое въ слухъ въниде царьства моего; и на скончанье отъ двоего единое створити.

Древнерусские и старорусские тексты отражают также специфику употребления собирательных числительных с существительными. Первая особенность – это употребление собирательных числительных при существительных, обозначающих людей, а затем и животных, в основном при существительных муж.р., реже – жен.р. Иными словами, при тех именах существительных, которые составили категорию одушевленности: дъвое дhтеи, нищихъ трое, четвера лошадеи, пятеро курицъ, двое лошедеи да две коровы … да десят овец; а грабежу взяли четвера лошедеи да четыря зипуна, да четыря топоры, да четыря шапки… Вторая особенность – сочетание собирательных числительных с существительными, обозначающими парность или совокупность предметов (в основном это существительные pluralia tantum): двои вороты, четверы жерновы, трои сапоги (=три пары) женския; Пчелы мои то лhто не роились четверы а пятые и сами умерли…(имеется в виду рой пчел).

4. В дальнейшем собирательные числительные повторили судьбу количественных. Во-первых, утратили согласование с существительными в И.-В.п.. Неразложимое сочетание «И.п. числительного + Р.п. мн.ч. существительных» выступает в роли подлежащего, а сочетание «В.п. числительного + Р.п. мн.ч. существительного» – в роли прямого дополнения (Трое саней поломаны. Купили трое саней). Во-вторых, в косвенных падежах у числительных сохраняются формы мн.ч., которые согласуются с существительным (у троих мужчин, с пятерыми солдатами). В-третьих, собирательные числительные сохраняют лишь местоименное (адъективное) склонение (двоих, двоим, двоих, двоими, о двоих). В некоторых северных говорах русского языка сохраняется согласование в И.-В.п. с существительными pluralia tantum (двои двери, трои сутки).

Таким образом, собирательные числительные, как и количественные, утратили категорию рода и числа и стали представлять особый лексико-грамматический разряд числительных.

5. Числительные оба, обh склонялись как дъва, дъвh, т.е. в двойственном числе: И.-В.п. оба, обh

Р.-М.п. обою

Д.-Т.п. обhма

С утратой двойственного числа оба, обh под влиянием родственных образований обое, обои начинают изменяться по местоименному склонению, но при этом сохраняют форму И.-В.п. и управление существительным (см. выше п.4).

Порядковые числительные и их история

1. В самом начале темы «Числительное» говорилось о прочной связи количественного и порядкового разрядов числительных, унаследованной древнерусским языком из праславянского. Каждое количественное числительное имеет соответствующее порядковое: три – третий, четыре –четвертый, пять –пятый и т.д. Исключение составляют числительные пьрвъ и въторъ, этимологически не связанные с одинъ, дъва, но являющиеся общеславянскими образованиями, имеющими соответствия в индоевропейских языках (см. этимологический словарь).

Числительное седьмой сохранило звук [д] (ср. семь), вероятно, под влиянием старославянского языка, где употреблялось и количественное, и порядковое числительное с [д] (седмь – седмъ). Древнерусские тексты и говоры русского языка отражают и вариант без звука [д]: семои, сёмый.

Числительное восьмой, как и восемь, имеет звук [в] перед лабиализованным гласным [о]. В древнерусском языке был и вариант осмыи. По говорам современного русского языка широко известна форма осьмой.

2. В древнерусском языке существовали именные и местоименные формы порядковых числительных. Параллельно с утратой именных форм относительными прилагательными утратились и именные формы порядковых числительных. Сохранились именные формы лишь в сочетаниях, обозначающих относительное количество урожая: сам-четвёрт, сам-пят.

Местоименные формы порядковых числительных испытали те же изменения, что и местоименные (полные) прилагательные.

Задания УЭ 4.2

- Выпишите из текстов имена числительные, определите их формы и синтаксическую функцию, охарактеризуйте исторические изменения, которые произошли в них.

(Из Остромирова евангелия): И трьми дьньми въздвигн@ \; четырьми дес#ти и шестию лhтъ съзъдана бысть; (из Изборника 1073 г.): въ длъготоу оубо б#ше шести дес#тъ локъть а ширина дъво\ дес#тоу; глють бо или нес@шта дъва на дес#те животы; седми же планитъ с@ть имена се; (из Изборника 1076 г.): три~ въ ~динои воли; дроугыи же б#ше чьрноризьць отходьникъ въторыи образъ пакы ~сть тритии образъ; (из Назирателя XVI в.): колод"з подобает копати на седмь или wсмь ступеневъ или на четыре сажени... тогды в шестидес"т стопнеи а недалее въ сто стопъ или •н• саженъ... чтобы была на два перста; (из деловой письменности XVII в.): на двадцат на пят десетин сто четвертеи овса да на семи десятинахъ высеянw семь четвертеи гороху; из нее пятьдесятъ четыре четверти с полуосминою; сто семнадцать четвертеи ржи двести дватцеть две сотници; куплено две тысячи пятьсотъ кирпичу.

- Определите, правильно ли употреблены формы имен существительных при числительных в следующих примерах из Новгородских берестяных грамот XI – XII вв.:

Полъпятh рhзанh; дъвh кунh рhзанами; присьли (пришли) 12 гривнh; 13 гривнh; по полугривнh; возму 7 гривнh; пять гривенъ.

- Как в древнерусском языке выражались значения чисел от 11 до 19? Что можно сказать о склонении этих слов? Как возникли современные числительные одиннадцать… – девятнадцать?

И призъвавъ оба на десяте оученика сво””»»"$; §»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»оузьре дъва на дес#те камыка (драгоценный камень); с#дете и вы на двою на дес#те прhстолоу; Fома же ~дин от обою на дес#те... не бh тоу съ ними.

- Проанализируйте употребление числительных сорок и девяносто. О каких морфологических признаках данных числительных можно судить на основании примеров:

В девяносте рублhхъ; по сороку рублямъ; в сороке рублехъ; у девяноста и у в одном рубли.

- И.И. Срезневский обращает внимание на то, что в Древней Руси «был в ходу счет по девяностам», и приводит примеры из Новгородских и Псковских летописей. Объясните, как это можно установить на основании следующих примеров:

Домонтъ со Псковичи съ тремя девяносты плhни землю Литовскую; два же девяноста мужь отпровади с полоном въ Псковъ; одиномъ девяностомъ 7 сотъ побhди; а во единомъ девяностh самъ ся оста.

- Какой частью речи является сорокъ в каждом из примеров из Новгородских берестяных грамот? Как вы это установили?

30 сороковъ бhлкh; три сороки бhлки; сорокъ рублевъ; дал три сорокh; десять сороковъ бhлъ; сорокъ бhлъ.

- Объясните, как возникли дробные числительные полтора и полтораста.

Задание на проверку усвоения материала модуля

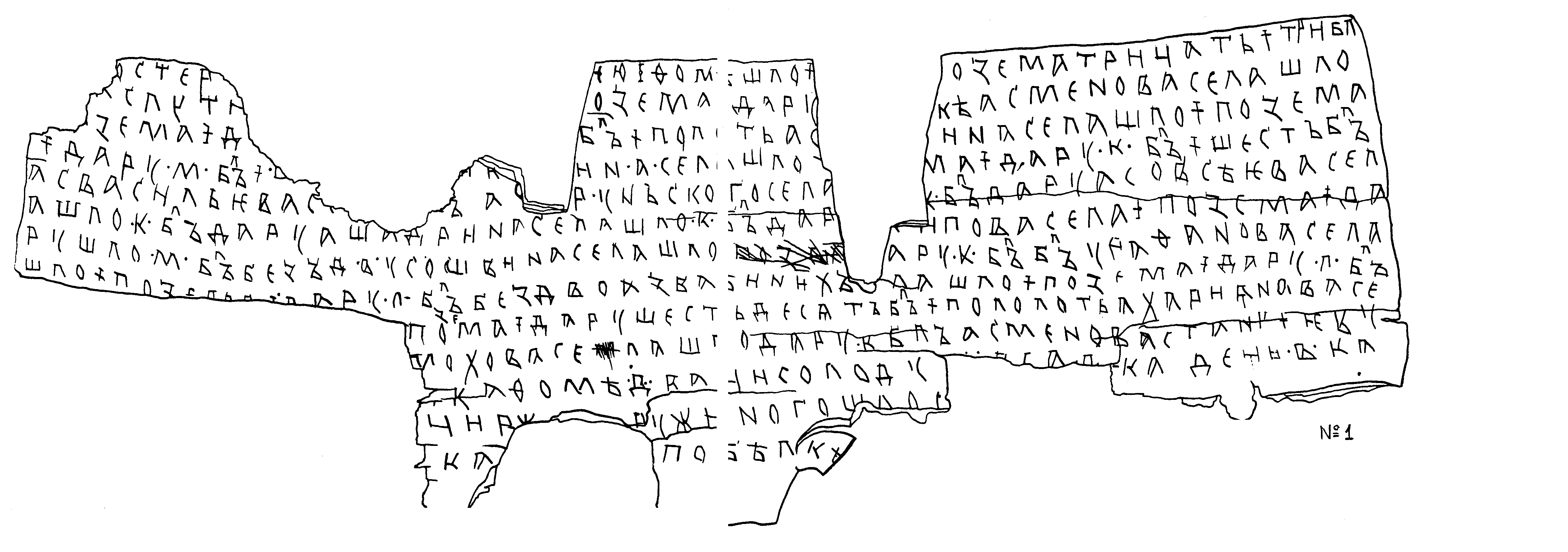

Грамота №1 (1380 – 1400 гг.) ( Новгородские грамоты на бересте) представляет собой роспиь доходов с нескольких сел. Определите, как представлены в ней числа (буквенно или словесно), проанализируйте употребление числительных в сочетании с существительными, в каких формах употреблены числительные и существительные.

---()... () ...[] ( )

() [] ( ) ( )

( ) () ----------б -----

... ( ) ...[]--- [] ()

[]( - ) [] -- ( )

( )[]

() {}

()

( ------ ) {}

( ) ... ( ) ... []

( ----------- )[] [] []

( ---------- - ) () -- ...

... ...