Мировой экономики, управления и права

| Вид материала | Книга |

- Мировой экономики, управления и права, 9699.86kb.

- Правительство Российской Федерации Национальный исследовательский университет «Высшая, 706.06kb.

- Социальная монополия: к постановке проблемы, 94.35kb.

- Чоу впо «Института экономики, управления и права (г. Казань)» Миссия, 15.2kb.

- Учебно-методический комплекс для студентов специальности 080107 «Налоги и налогообложение», 1963.18kb.

- Направление подготовки 080100 «Экономика», 112.24kb.

- Программа международной научно-практической конференции «Глобализация: мифы и реальность», 217.21kb.

- Роль права в регулировании экономики, обеспечении экономической свободы и безопасности, 402.89kb.

- В г. Тольятти Экономический факультет Кафедра «Мировой экономики» методические рекомендации, 282.77kb.

- Порядок реализации магистерской программы «Международные отношения и европейские исследования», 74.66kb.

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования Тюменской области

ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 2 (4)

Научно-аналитический журнал

серия «Право»

Тюмень

2008

Б

БК 70

А 38

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 2 (4) [Текст]: научно-аналитический журнал (издается с 2007 г.). Серия «Право». Тюмень: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права (ТГАМЭУП), 2008. – 232 с.

В журнале представлены результаты научных исследований по актуальным проблемам правоприменительной практики и обеспечению конституционных прав и свобод граждан на современном этапе развития российского общества и Западно-Сибирского региона.

Книга может представлять интерес для ученых, практических работников, преподавателей, аспирантов, адъюнктов и студентов юридических вузов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Новиков, доктор социологических наук (гл. редактор);

Н. А. Костко, доктор социологических наук;

К. Г. Барбакова, доктор философских наук;

О. И. Клоц, кандидат юридических наук;

Е. Н. Бырдин, кандидат юридических наук;

В. В. Горовенко, кандидат юридических наук;

Ю. В. Даровских, кандидат юридических наук;

Е. В. Уракова, кандидат юридических наук.

| ISBN 978-5-94221-111-0 | © ТГАМЭУП, 2008 |

Академический вестник

Н

. А. Костко, д-р соц. наук, ОТ ИНСТИТУТА К АКАДЕМИИ:

. А. Костко, д-р соц. наук, ОТ ИНСТИТУТА К АКАДЕМИИ:профессор РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

проректор по научной

работе ТГАМЭУП

Аксиоматичным стал тезис о том, что образование сохраняет свои позиции одного из ведущих факторов развития общества, индивида, социальных институтов и процессов. В условиях, характеризующихся динамизмом, широтой и глубиной охвата происходящих перемен, образовательная система, как элемент и одновременно инструмент, так же находится в состоянии реформирования и преобразований. При этом одной из её характерных черт является консерватизм, в хорошем смысле, традиционализм форм, методов, технологий обучения, что во многом способствует сохранению предыдущего опыта, последовательности его передачи, что в некоторой степени можно рассматривать в качестве сдерживающего, фильтрующего барьера для необоснованных прорывов и провалов общества.

Новые коррективы вносит 21 век, век информационного типа общества, где настоящее уже требует от образования действенности иных свойств, таких как гибкости, адаптивности и практически взрывного прорыва как условия достижения национальных и индивидуальных целей развития.

Данные условия заставляют пересматривать уже существующие и сложившиеся модели и механизмы всей системы образования как в стране в целом, так и в каждом конкретном вузе с тем, чтобы найти оптимальные, отвечающие вызовам времени.

Наш вуз всегда активно работал в целях развития общества и региона, так, впервые в Тюменской области была апробирована система бакалавриата, непрерывности и комплексности образования в системе «гимназия-вуз». Можно сказать, что характерной чертой вуза является постоянное, целеустремленное и управляемое движение к повышению качества содержания и методов образовательного процесса, что находит свое проявление, прежде всего в возрастающей научно-исследовательской активности студентов, аспирантов, профессорско-педагогического состава.

Будучи совсем молодым вузом, а вузу всего 15 лет, за столь короткий промежуток времени пройден путь от колледжа международной системы бакалавриата до государственной академии. Это результат работы всего коллектива, для которого приоритетными стали качество образования и научная деятельность. Одним из преимуществ вуза является то, что научно-исследовательская составляющая рассматривается в единстве с учебным процессом, они действуют сообща, тем самым, достигая целей повышения качества образовательных услуг, профессионализма выпускников. Кроме того, данный подход позволяет формировать условия для создания вуза инновационного типа, можно сказать, что уже сейчас проведен ряд мер и получены определенные результаты.

Так, приняты и успешно реализуются программы среднесрочного развития по всем направлениям деятельности. Для достижения поставленных целей создана и действует эффективная организационно-управленческая система.

В состав управления научно-исследовательской деятельностью вуза входят:

- Совет по НИР;

- Центр НИР;

- отдел аспирантуры;

- Совет молодых ученых (СМУ);

- Студенческое научное общество (СНО);

- Социологическая лаборатория.

Качество подготовки специалистов обеспечивается высокой квалификацией ППС, 61,8% – имеют ученые степени и звания, 10,7% – ученые степени и зва-ния доктора наук, профессора, 81,9% преподавателей работают в штате.

На сегодня в вузе созданы условия для продолжения образования по образо вательным программам послевузовского и дополнительного профессионального образования, открыта аспирантура по 6 специальностям научных работников (08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством; 12.00.02 – консти-туционное право; муниципальное право; 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура; 22.00.08 – социология управления). Подготовкой аспирантов занимаются ведущие ученые, доктора наук, такие как Н.В. Диденко, Д.Ф. Скрипнюк, С.М. Казанцева, Е.Г. Комисарова, А.П. Сунцов, Т.И. Отческая, В.Г. Новиков, К.Г. Барбакова, Н.А. Костко и др. В среднем за последние 5 лет 25,6% аспирантов защитили диссертации не позднее, чем через год после окончания аспирантуры (от числа поступивших), а по вузу в среднем за год защищается 4,0 кандидатских и докторских диссертаций на 100 человек научных и научно-педагогических кадров.

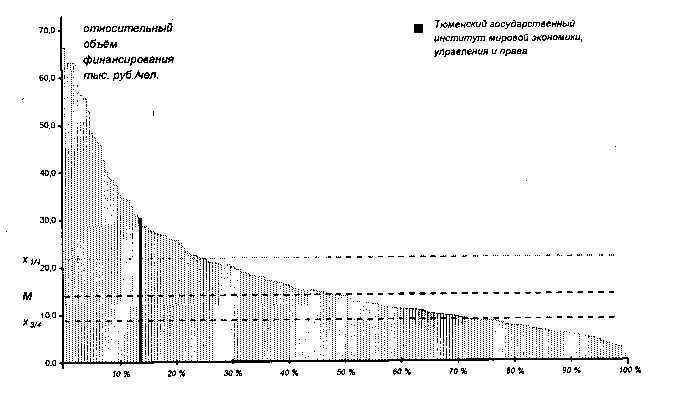

За этот же период объем финансирования научных исследований, приходящий- ся на единицу научно-педагогического персонала, составил 30,3 т. р. По этому показателю вуз находится в первой четверти выборки из 183 академий (рис. 1.)

Рис. 1. Диаграмма ранжирования академий по отношению объёма

финансирования НИР к единице научно-педагогического персонала

Академический вестник

Структура научных исследований по типу финансирования представлена в таблице.

| Тип исследования | Объем в среднем за 5 лет (тыс. руб.) | Доля в общем объеме | Объем, приходящийся на единицу НПП |

| Фундаментальные | 548,80 | 10,7% | 3,3 |

| Прикладные | 2925,95 | 57,1% | 17,3 |

| Разработки | 1647,28 | 32,2% | 9,7 |

| Объем финансирования | 5122,03 | 100% | 30,3 |

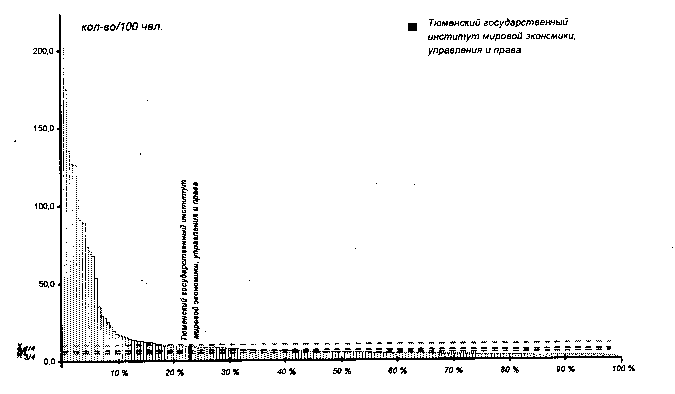

Результаты научной деятельности отражены в статьях и монографиях. В среднем за год издается 9,4 монографии в расчете на 100 основных штатных педагогических работников с учеными степенями и (или) званиями. По этому

Рис. 2. Диаграмма ранжирования академий по количеству монографий на 100

основных штатных педагогических работников с учёными степенями и(или) званиями

показателю вуз находится в первой четверти выборки из 183 академий (рис. 2).

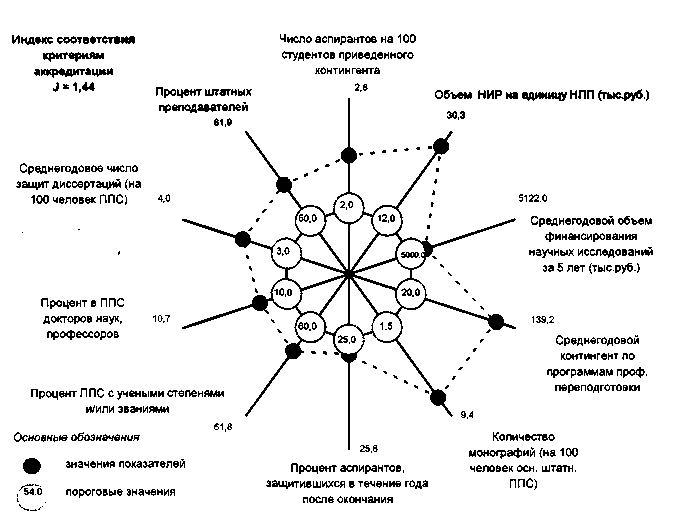

В целом результаты деятельности вуза отражены статистическими данными на лепестковой диаграмме (рис. 3).

Развитию научно-исследовательской деятельности студентов активно содействуют созданные в институте Совет молодых ученых и Студенческое научное общество. Условно формы вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность можно разделить на две части. С одной стороны, это формы, кото-

рые призваны развить у студентов навыки самостоятельных научных исследований в рамках учебного процесса, с другой – это формы вовлечения студентов в научную деятельность за пределами учебного процесса.

Рис. 3. Лепестковая диаграмма (эпюра) показателей деятельности института

на фоне статистики показателей государственной аккредитации для академий

В первом случае используются традиционные способы: выполнение курсовых и дипломных заданий, написание рефератов, исследовательские задания в пери- од производственных практик, организация спецкурсов и спецсеминаров, организация циклов лекций по современным проблемам различных отраслей знаний с приглашением ведущих ученых российских и зарубежных университетов.

Вне рамок учебного процесса студенты активно участвуют в работе научных клубов, кружков, круглых столов. На экономическом факультете действует клуб «Лидер», на факультете управления – «Эврика» и школа маркетинга, на юриди- ческом факультете – студенческий научно-дискуссионный клуб «JUS CIVILE», философский видеоклуб «Пифагор», целая серия научных кружков действует при кафедре иностранных языков. Кроме того, ежегодно проводятся предметные олимпиады, конкурсы на лучшую студенческую научную работу по специальности, научно-практические конференции, летние тематические школы, работа в студентов в составе творческих научно-исследовательских групп по выполнению хоздоговорных и грантовых тем.

Традиционной формой работы стало проведение ежегодной студенческой научной конференции, посвященной Дню науки, список участников, в том числе и приглашенных из других вузов и секций, год от года расширяется.

Студенты с успехом принимают участие практически во всех научных меро-

приятиях, проводимых министерством образования РФ, государственными и общественными организациями страны. На сегодня мы имеем огромный пакет дипломов, грамот всех степеней, похвальных писем в адрес вуза за качество и результативность научной и научно-исследовательской деятельности студентов.

Нам доверяют организацию и проведение региональных конкурсов (например, регионального конкурса студенческих научных работ 2007 г.), региональных этапов всероссийских научных студенческих мероприятий (Всероссийского конкурса среди студентов гуманитарных вузов (факультетов) на лучшую научную работу по теме: «Права человека в условиях глобализации»

Академический вестник

С полной уверенностью можно говорить о том, что нам есть чем гордиться. В свою очередь, достигнутые результаты налагают обязательства по дальнейшему совершенствованию условий поддержания и качественного роста научной и научно-исследовательской деятельности.

Во-первых, речь идет о работе по переходу академии в статус вуза инноваци- онного типа, что потребует целого ряда мер, направленных на достижение пос-тавленных целей, повышающих планку требований ко всем участникам образовательного процесса, от руководства до преподавателей, аспирантов и студентов. В этой статье хотелось бы тезисно обозначить только ряд направлений.

На наш взгляд, одной из составляющей успеха функционирования и деятель- ности любой системы является четкость и последовательность действий управления и эффективность механизма управляемости всех составных частей, отсюда возникает потребность в формировании долгосрочной стратегии развития вуза, каждого из направлений деятельности.

Инновационность вуза может быть представлена, как новыми формами, технологиями образовательного процесса, так и введением в этот процесс научной и научно-исследовательской деятельности в качестве постоянного действующего, естественного компонента качественного образования, продуктом которого станет творчески мыслящий, гуманистически целеориентированный, нравственно зрелый профессионал, овладевший адаптационными и иными методами успешного развития в условиях динамично меняющегося мира. Решение поставленных задач во многом будет зависеть от того насколько мы осознаем, и реализуем положение о том, что понятие преподаватель синонимично понятию ученый, что преподавательская деятельность в вузе неразрывно связана с научной, с исследовательской. Невозможно сформировать у студентов потребность в личностном и профессиональном росте, творчестве и научном поиске, если преподавательский состав не будет обладать такими же устремлениями. В данном случае это не благие пожелания, это требование времени, диктуемое конкуренцией на рынке образовательных услуг. Мотивация, для каждого индивидуальна, от осознания потери работы, до удовлетворения статусных и имиджевых притязаний. И здесь как никогда возрастает роль заведующего кафедрой, его умения управлять.

Студент, в конечном счете, должен стать не столько потребителем образовательных услуг, и уж тем более не сторонним наблюдателем, сколько деятельностным соучастником учебного, научного и иных видов образовательного процесса. Наша задача создать условия, формы, механизмы и технологии вовлечения студента в научную деятельность, которая должна стать его естественной потребностью. Задача сверхсложная, требует максимум усилий, длительной, целенаправленной и кропотливой работы, но реальная и достижимая, для оптимистических прогнозов есть все основания.

Раздел I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА

В. В. Агафонов, канд. юрид. наук, доцент каф. госуд.-правовых дисциплин ТГАМЭУП

СООТНОШЕНИЕ ГАРАНТИЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

И НЕОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ПАРЛАМЕНТСКОГО ИММУНИТЕТА

Депутаты высших законодательных органов в любом государстве обладают специальным правовым статусом, отличным от общегражданского. Особое правовое положение народных представителей обусловлено как специфическими, социально значимыми функциями депутатов, так и предоставленными им дополнительными гарантиями беспрепятственного и эффективного осуществления своей деятельности. К числу таких правовых гарантий традиционно относится депутатский (или парламентский) иммунитет. В юридической литературе при попытке раскрыть содержание и сущность иммунитета как общеправовой категории многие авторы зачастую используют термин «неприкосновенность»1. Но, следует отметить, что, применительно к парламентскому иммунитету, указанные понятия не являются тождественными, хотя имеют схожее значение.

Институт депутатского иммунитета включает в себя совокупность исключительных правовых норм, выводящих парламентариев из-под действия общего законодательства, связанных с освобождением последних от определенных юридических обязанностей. Анализ данной гарантии позволяет выделить следующие элементы состава парламентского иммунитета: неприкосновенность, неответственность и свидетельский иммунитет. Основанием выделения каждого из элементов выступает его функциональное предназначение, что, в той или иной форме, нашло свое закрепление в законодательстве большинства современных государств, в том числе и в России.

Депутатская неприкосновенность представляет собой освобождение депутата от юридической ответственности через особую (усложненную) процедуру привлечения к ответственности. Неприкосновенность призвана устранить возможное давление на депутата в целях прекращения или изменения характера его деятельности, принятых решений, занимаемой позиции, через необоснованные обвинения и, соответственно, привлечение к юридической ответственности. В первую очередь, это касается гарантии от посягательства на деятельность парламента со стороны исполнительной власти, а корни депутатской неприкосновенности уходят в конституционное положение о разделении властей.

Содержание неприкосновенности традиционно включает в себя невозможность без разрешения палаты:

- привлечения парламентария к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке;

- применения мер, связанных с ограничением или лишением свободы парламентария (задержание, арест);

Академический вестник

- применения иных процессуальных мер (личного досмотра, выемки и обыска, как самого депутата, так и занимаемых им помещений, используемых транспортных средств, средств связи, принадлежащих ему документов или багажа, а также переписки).

В рамках правоотношения ответственности усложненный порядок осуществления отдельных процессуальных действий преследует конкретные цели: например, требование об ограничении личной свободы депутата только с разрешения палаты препятствует заинтересованным в том лицам лишать парламентария фактической возможности заниматься своей деятельностью, участвовать в заседаниях палаты. Особая процедура осуществления обыска и выемки вызвана тем, что по долгу своей службы депутат может переносить или хранить государственно важные сведения, которые могут быть перехвачены с помощью вполне законного процессуального мероприятия.

При этом неприкосновенность парламентария не должна возводиться в абсолют, в противном случае ей грозит перерасти в «личную привилегию». Соответственно, относительный характер неприкосновенности реализуется на прак-тике через законодательные положения, предусматривающие:

- возможность привлечения депутата к ответственности после получения согласия палаты (лишения неприкосновенности);

- возможность обыска, выемки, личного досмотра в случаях, когда это необходимо для безопасности других людей;

- возможность задержания или ареста, в случае поимки на месте преступления;

- ограниченный срок действия.

Таким образом, наличие неприкосновенности не исключает возможность привлечения парламентария к юридической ответственности, если тому есть достаточные, строго определенные законом основания, через «особые гарантии обоснованности применения к ним мер процессуального принуждения или привлечения к ответственности»1.

Депутатская неответственность – еще один структурный элемент в рамках парламентского иммунитета. С точки зрения Н.И. Лазаревского, С.А. Корфа, М.Н. Козюка2 и других исследователей рассматриваемая гарантия означает предоставление депутату полной свободы слова и действий (участие в дебатах, обращение с запросом, голосование и др.), осуществляемых в парламенте. Такой подход основан на исторически сложившейся в английском праве и получившей дальнейшее развитие в большинстве развитых стран доктрине «свободы речей и дебатов»3, в то же время, он требует уточнения. С одной стороны, неответственность депутатов нельзя рассматривать как предоставление последним права не подчиняться общим законам и, соответственно, совершать нарушения в рамках своей свободы слова, с другой – свобода мысли и слова общепризнанны и гарантируются каждому. Таким образом, предоставление парламентариям большей свободы для эффективного осуществления своей деятельности скорее указывает на функциональное предназначение неответственности и определяет ее специфические признаки. Неответственность можно определить как освобождение депутата от юридической ответственности за выражение своего мнения, голосование или иные действия, совершенные депутатом в парламенте при осуществлении законотворческой и других функций палаты, в которой он состоит, за исключением дисциплинарной ответственности, налагаемой палатой.

Данная гарантия, выступая важной составляющей депутатской неприкосновенности, имеет вполне самостоятельное значение. Будучи гарантией более высокого порядка, неответственность носит абсолютный и бессрочный характер и подразумевает окончательное освобождение парламентария от любого вида юридической ответственности, в том числе, по истечении срока полномочий, за исключением дисциплинарной, налагаемой палатой парламента. При этом неответственность также носит функциональный характер, т.е., распространяется исключительно на действия депутата, совершенные при реализации функций его палаты, «в стенах» парламента. Эти действия имеют первостепенное значение и составляют основу обязанностей парламентария по выражению и претворению в жизнь интересов и потребностей народа, делегировавшего ему власть, чем и обусловлено применение исключительных норм о неответственности. К таким функциям традиционно относятся, в первую очередь, принятие законов, а также утверждение бюджета и контроль за другими ветвями власти. Основанием данной привилегии служит тот факт, что депутат, выступая в парламенте, отстаивает не свою позицию, а мнение народа, которым он избран, тем самым неответственность законодателей обеспечивает то, что «голос народа должен быть услышан» и тесно связан с идеей о ценности народного представительства.

Анализ отечественного законодательства позволяет утверждать, что иммунитет депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации включает в свой состав как неприкосновенность, так и неответственность народных избранников. Основы парламентской неприкосновенности получили закрепление в Конституции РФ 1993 г.: «Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для безопасности других людей» (ч. 1 ст. 98).

Принятый 8 мая 1994 г. Федеральный закон «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»1 воспроизвел и конкретизировал указанное положение Конституции, и, кроме того, расширил перечень случаев, при наличии которых депутат не может быть лишен неприкосновенности без согласия палаты. В частности, к числу таких случаев также были отнесены невозможность привлечения парламентария к уголовной ответственности или административной ответс-

Академический вестник

твенности, налагаемой в судебном порядке, и его допроса. Впоследствии Президентом Российской Федерации был инициирован запрос в Конституционный Суд РФ о соответствии Конституции законодательных норм об иммунитете.

В свою очередь, Суд, признав в целом действующую регламентацию иммунитета соответствующей Основному закону, тем не менее, отметил, что из смысла ст. 98 и п. 9 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ вытекает, что неприкосновенность парламентария не оз-начает его освобождения от ответственности за совершенное правонарушение, в том числе уголовное или административное, если такое правонарушение совершено не в связи с осуществлением собственно депутатской деятельности2.

В настоящее время Закон о статусе решает этот вопрос следующим образом: если уголовное дело возбуждено или производство об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, начато в отношении действий депутата, связанных с осуществлением им своих полномочий, Генеральный прокурор Российской Федерации в недельный срок после получения сообщения органа дознания или следователя обязан внести в палату представление о лишении депутата неприкосновенности1.

Применительно к гарантии неответственности следует отметить, что Основной закон не содержит прямого указания на наличие неответственности у народных представителей, что свидетельствует либо о необходимости внесения изменений в Конституцию, либо о необходимости регулирования этого вопроса на уровне федерального закона. Второй вариант, имея широкие возможности, на практике оказывается менее предпочтительным, поскольку конкретизация в федеральном законе конституционных норм нередко приводит к неоправданно расширительному толкованию Конституции.

Сегодня законодатель пошел по второму пути. В ч. 6 ст. 19 Закона о статусе установлено, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказывание мнения или выражение позиции при голосовании в палате и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока их полномочий. Если в связи с такими действиями депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом, возбуждение уголовного дела, производство дознания, предварительного следствия или начало производства по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, осуществляется только в случае лишения депутата неприкосновенности2. В данном случае речь, безусловно, идет о неответственности парламентариев, на это указывают бессрочный характер данной гарантии, усложненный порядок процессуального производства, распространение в первую очередь на высказывания и голосование депутатов («сказанное и сделанное»). Конституционным Судом РФ эта норма была признана соответствующей Конституции.

Следует отметить, что ныне действующий вариант законодательного регулирования депутатского иммунитета содержит ряд существенных недостатков как в правовом так и практическом плане.

Главная проблема заключается в том, что ни Суд, ни законодатель, не обозначили четких границ неприкосновенности и неответственности, допустив их отождествление в рамках парламентского иммунитета, что привело, с одной стороны, к расширительному толкованию гарантии неприкосновенности, а с другой – наделению неответственности несвойственными ей признаками.

В частности, остается неясным, зачем закон связал наличие неприкосновенности с действиями депутата, совершенными им при реализации своих служебных полномочий. Согласимся с мнением тех исследователей, которые позитивно оценивают идею о дифференциации деяний на связанные и не связанные с исполнением депутатских обязанностей3. Но суть в том, что данное деление не должно решать вопрос о пределах неприкосновенности. На самом деле, это ни что иное, как критерий разграничения неприкосновенности и неответственности, как двух самостоятельных гарантий в рамках парламентского иммунитета. К сожалению, ни в Постановлении № 5-П, ни в Законе о статусе, ни в большинстве работ, посвященных этой теме, нет четкой характеристики указанных элементов в отдельности. Так, Конституционный Суд, отождествляя иммунитет с неприкосновенностью, указывает, что данная гарантия ограждает депутата от необоснованных преследований, тем самым способствуя беспрепятственной деятельности парламентария и парламента в целом, их самостоятельности и независимости. Действительно, исторически сложилось, что неприкосновенность создана с целью избежать давления на депутатов путем выдвижения против них необоснованных обвинений. Однако далее Суд противоречит сам себе, так как, по его мнению, иммунитет предполагает наиболее полную защиту депутата при осуществлении им собственно депутатской деятельности. Но разве нельзя оказать давление на парламентария через сфабрикованные обвинения в убийстве или изнасиловании, т.е., в совершении деяний, не связанных с депутатской деятельностью? Представляется, что можно. Действующее положение о неприкосновенности порождает абсурдную ситуацию, когда за оскорбление продавца в магазине депутат несет ответственность на общих основаниях, а за получение взятки в крупных размерах может вообще ответственности не нести.

Кроме того, реализация принципа различного подхода к деяниям народного избранника на практике порождает ряд дополнительных проблем. Например, как определить, какие деяния совершены в связи с осуществлением депутатских прав и обязанностей, а какие нет. Практика показывает, что под «действия, связанные с осуществлением полномочий» фактически можно подвести

Академический вестник

любые действия парламентария во время исполнения депутатского мандата. Это, безусловно, указывает на необходимость введения дополнительных критериев для решения этого вопроса. В действующей редакции Закона о статусе таких критериев нет, что вносит известную долю субъективизма в процедуру лишения неприкосновенности, предоставляя парламенту право самому решать вопрос об ответственности своего представителя, что, в свою очередь, напрямую противоречит конституционному принципу разделения властей.

В отношении депутатской неответственности нельзя не признать, что на первый взгляд предписания ч. 6 ст. 19 Закона о статусе предоставляют депутатам серьезные гарантии своей деятельности и практически полностью совпадают с исторически сложившейся «свободой речей и дебатов». Однако, в самой рассматриваемой статье есть серьезное противоречие, так как ее положения не распространяются на случаи, когда со стороны депутата допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения закона. Становится непонятным, в чем заключается суть такой дополнительной гарантии? Можно предположить, что речь идет о политической ответственности депутатов за недальновидные решения, некачественные законы и т.д. Но, во-первых, в настоящее время федеральный законодатель наделен свободным мандатом; во-вторых, из самого текста закона следует, что неответственность парламентария распространяется именно на уголовные и административные правонарушения. Оскорбления и клевета – это преступления, которые можно назвать явными, т.е., зачастую факт нарушения, субъект и его связь с деянием не вызывают сомнений. Логично предположить, что в данном случае, палата не имеет никаких оснований отказать в уголовном преследовании, а сама гарантия неответственности сводится к чисто техническому усложнению расследования по делу, чем ставит под сомнение наличие реального иммунитета за «сказанное и сделанное».

В то же время, оставив без должной защиты свободу парламентариев высказывать мнения и голосовать, законодатель распространил неответственность на «другие действия, соответствующие статусу депутата». Но, в чем отличие действий, соответствующих статусу депутата (неответственность), от действий, связанных с осуществлением им своих полномочий (неприкосновенность)? Такое правовое решение привело к удивительной ситуации, когда в одной статье закона содержатся две нормы, противоречащие друг другу! На практике предпочтение отдается норме ч. 6 ст. 19 Закона о статусе, и это вполне объяснимо.

В целом, можно констатировать, что, несмотря на свою внешне демократичную «оболочку», иммунитет российских парламентариев в его нынешнем виде фактически выводит последних из-под действия закона, предоставляет гарантии не деятельности, а безответственности. Примечательно, что, несмотря на неоднократные обращения в Государственную Думу РФ о лишении неприкосновенности ее представителей, ни один депутат так и не был привлечен к уголовной ответственности или осужден. О привлечении парламентариев к административной ответственности вообще говорить не стоит. В то же время, драки и взаимные оскорбления – не редкость для заседаний Государственной Думы.

Из сказанного следует, что наиболее приемлемый вариант решения проблемы обеспечения целей иммунитета – это приведение федерального законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации, что требует ограничения пределов неприкосновенности рамками положений, прописанных в Конституции. В современных социальных условиях, такой подход обеспечит как необходимую правовую защищенность парламентариев, так и должный баланс государственных, общественных и личных интересов. В свою очередь, в федеральном законе необходимо провести четкие границы между неприкосновенностью и неответственностью депутатов. Правовая регламентация неответственности должна соответствовать исконной и общепризнанной цели предоставления данной гарантии и полноценно обеспечивать свободу парламентариев выражать свое мнение или позицию при голосовании в палате.