Протоколы проведения общей анестезии и регулярный внутренний аудит как составные элементы безопасности анестезиологического обеспечения больных с термическими поражениями 14. 00. 37. Анестезиология и реаниматология

| Вид материала | Автореферат |

- Новые публикации по анестезиологии, 109.72kb.

- Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «анестезиология и реаниматология», 87.11kb.

- Актуальные проблемы безопасности пациентов старших возрастов при спинальной анестезии, 682.92kb.

- Обеспечить адекватное анестезиологическое пособие при инвазивных манипуляциях обеспечить, 166.15kb.

- Методические рекомендации по подготовке аттестационного дела на соискание квалификационной, 493.63kb.

- Натрийуретические пептиды в-типа и центральная гемодинамика во время кардиохирургических, 413.39kb.

- Предупреждение и лечение острой почечной недостаточности при критических состояниях, 678.3kb.

- Диагностика и интенсивная терапия коагулопатий у больных с абдоминальной хирургической, 892.42kb.

- Диагностика и интенсивная терапия коагулопатий у больных с абдоминальной хирургической, 892.99kb.

- Рекомендации по безопасности полётов директивы лётной годности, 526.46kb.

Протокол проведения коррекции послеоперационной гипотермии и профилактики развития выраженного синдрома озноба и мышечной дрожи у больных с глубокими и обширными термическими поражениями, находящихся на флюидизирующих кроватях (“Clinitron” и др.), в ранний послеоперационный период

По результатам базового исследования, частота развития непреднамеренной гипотермии ниже 35,5º С во время операций составляет 14%. При продолжительности операций более 2 часов и площади ран, подлежащих аутодермопластике, более 10% ПТ, риск развития гипотермии приближается к 100%. Одним из негативных проявлений гипотермии является развитие синдрома озноба и мышечной дрожи (СОМД).

Физический смысл лечения на так называемых флюидизирующих кроватях заключается в том, что больной как бы «плавает» на микросферах, через которые турбиной подается мощный поток теплого (от 36 до 40°С) сухого воздуха. Однако поток воздуха приводит к интенсивному испарению водной фракции водорастворимых мазей из повязок, наложенных во время операции на раны, что приводит к резкому возрастанию необходимого количества энергии для сохранения термобаланса. Поэтому риск усугубления операционной гипотермии и развития СОМД у подобной категории больных возрастает.

При разработке протокола ведения больных, находящихся на флюидизирующих кроватях, было проведено исследование у 16 больных (3 женщины, 13 мужчин), в возрасте от 21 до 55 лет (физикальный статус ASA III-IV), с глубокими и обширными ожогами. Всем больным была произведена аутодермопластика на площади не менее 10% поверхности тела (ПТ) под общей пропофол+фентанил+закись азота анестезией в условиях ИВЛ. Площадь, на которую накладывали повязки с водорастворимой мазью, в среднем составляла 20% ПТ. Продолжительность операции во всех случаях была не менее 2 часов (в среднем 2,6±0,22ч).

В зависимости от протокола послеоперационного ведения больные были разделены на 2 группы.

Группа “A” — 8 человек. В этой группе больные сразу после операции по общепринятой методике помещались на работающую флюидизирующую кровать (Clinitron) с температурой подаваемого воздуха 39°С.

Группа “B” — 8 человек. В отличие от группы “A”, в этой группе больные помещались на выключенную флюидизирующую кровать (Clinitron), но

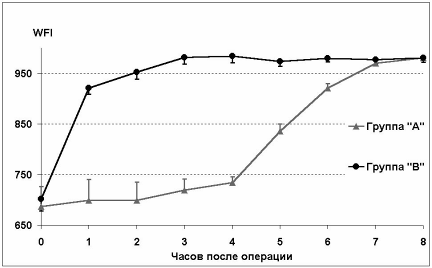

рис. 10. Изменение центральной температуры и градиента между центральной и периферической температурами (dT) в исследуемых группах в послеоперационном периоде.

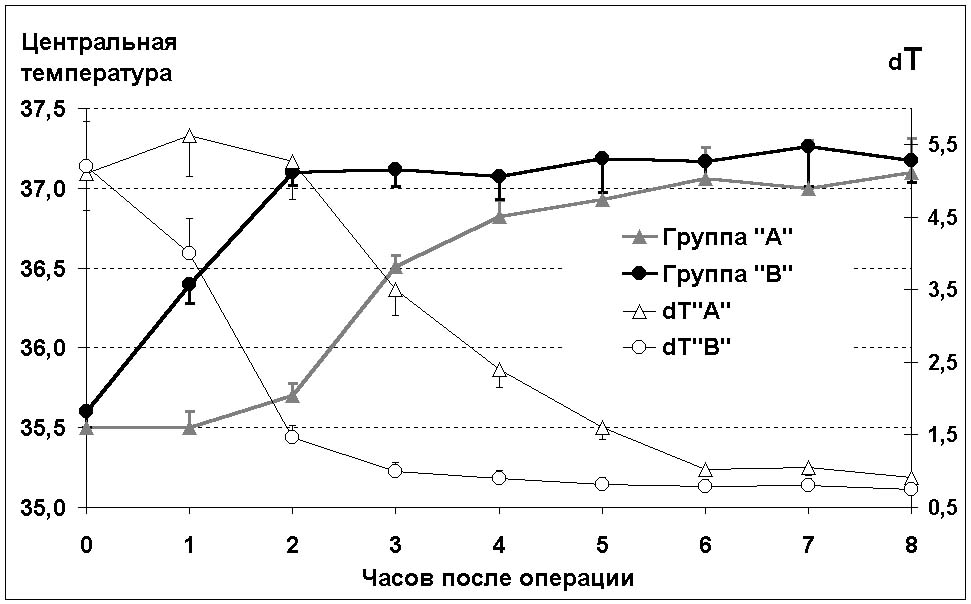

рис. 11. Изменение индекса плетизмограммы (WFI) в исследуемых группах в послеоперационном периоде.

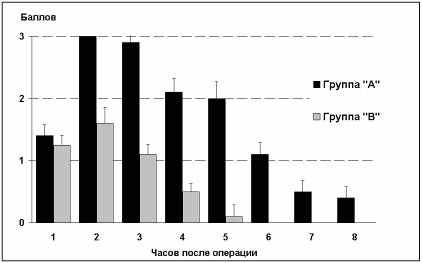

рис. 12. Интенсивность проявления СОМД (средний балл) в послеоперационный период

предварительно разогретую до 39°С. Последующее включение воздушной турбины производилось только при достижении центральной температуры больного 37°С. Если в дальнейшем отмечалось ее снижение ниже 36,5°С, то турбина отключалась снова. Смысл такого изменения в эксплуатации флюидизирующей кровати заключался в том, что в отсутствие воздушного потока не происходит быстрого испарения жидкой фракции мази в повязках, а значит снижается скорость теплоотдачи. Большая масса микросфер (600 кг), предварительно нагретых до 39°С, при более тесном контакте с больным должна нивелировать развившуюся в ходе операции гипотермию. В остальном: режим ИТТ, показания к назначению аналгетиков, режим энтерального питания и т.д.— не отличались между группами.

Несмотря на использование всех доступных в отделении методов профилактики гипотермии, у всех 16 больных по окончании операции было отмечено развитие гипотермии той или иной степени без достоверного различия между группами.

Скорость восстановления ректальной температуры и увеличения градиента между ректальной и периферической температурой была достоверно выше в группе “B” (рис. 10). Подобная динамика наблюдалась и в восстановлении периферического кровотока, изучаемого по изменению индекса фотоплетизмограммы (WFI) (рис. 11). Менее выраженной и продолжительной была и интенсивность проявления СОМД в исследуемой группе (рис. 12).

В результате исследования были сделаны следующие выводы:

- больные с глубокими и обширными ожогами имеют высокий риск развития интраоперационной гипотермии;

- у ожоговых больных, находящиеся на флюидизирующих кроватях, в послеоперационном периоде имеется тенденция к длительному сохранению гипотермии и высокой интенсивности СОМД, что обуславливается быстрым испарением жидкой фракции мазей с наложенных повязок;

- с целью более быстрой коррекции гипотермии, а также сокращения продолжительности и выраженности СОМД, рекомендуется помещать больных в первые два часа на предварительно разогретую выключенную флюидизирующую кровать. В последующем следует выбрать пульсирующий режим работы кровати, так чтобы центральная температура не снижалась ниже 36,5°С и одновременно сохранялся адекватный периферический кровоток по данным фотоплетизмографии;

- мониторинг центральной и периферической температуры, а также состояния периферического кровотока, должен быть обязательным для указанной категории больных.