Протоиерей дмитрий соколов учение о Богослужении Православной церкви

| Вид материала | Документы |

- Протоиерей Серафим Соколов. История Христианской Церкви (начиная с 4-го века) Глава, 356.72kb.

- Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия», 232.14kb.

- Проект утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви, 162.15kb.

- Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской, 244.23kb.

- Протоиерей Сергий Четвериков молдавский старец паисий величковский его жизнь, учение, 3557.89kb.

- Канонические и церковно-правовые основы воссоединения Русской Православной Церкви Московского, 268.77kb.

- Русской Православной Церкви конкурс, 92.12kb.

- Святитель Игнатий (Брянчанинов), 1459.04kb.

- Протоиерей Ростислав Мороз проректор Духовного училища, руководитель отдела религиозного, 143.13kb.

- Преданию Православной Церкви. Примеры подобных идей в изобилии содержатся в книга, 1288.82kb.

Протоиерей ДМИТРИЙ СОКОЛОВ

Учение о Богослужении Православной церкви

2004

Содержание:

Предварительные понятия

О христианском храме

и его принадлежностях

О лицах, участвующих

в совершении богослужения и их одеждах

О богослужении

общественном

Литургия

О частных особенностях богослужения в праздники и посты и о воспоминаниях, соединенных с дванадесятыми праздниками

О требах

* * *

Предварительные понятия

Понятие о богослужении. Богослужением Православной Христианской Церкви называется ряд молитвословий, совершаемых в определенном порядке, с определенными обрядами, в которых православные христиане приносят Богу и Святым Его свои славословия, благодарения и прошения и при совершении которых получают от Бога милости и благодать Святаго Духа.

Богослужение называется частным, домашним, когда оно совершается частным образом одним или несколькими лицами, и общественным, когда совершается от лица всей Церкви или общества христиан, лицами на то поставленными.

Молитвословия общественного богослужения разделяются на два разряда: на службы постоянные, ежедневно совершаемые для всех христиан, и службы случайные, которые совершаются только по временам, соответственно разным потребностям верующих, и потому называются требами.

^ Происхождение богослужений. Богослужение явилось на земле вместе с человеком. Созданный по образу Божию, одаренный потребностью быть по подобию Божию, человек, естественно, по своей природе, стремится к Богу. Созерцая всюду дела всемогущества, премудрости и благодати Господа Бога, он чувствует потребность славословить и благодарить Его; сознание же им своих нужд, которые он не может удовлетворить своими силами, заставляет его обращаться к Господу Богу с прошением. Так образовались молитвы славословия, благодарения, прошения. А так как человек состоит из души и тела, которые находятся в теснейшей связи между собою, то молитва его, естественно, начала выражаться в словах и сопровождаться телесными движениями, и, наоборот, внешние предметы начали возбуждать и возбуждают в душе молитвенные расположения. Таким образом, явилось и развилось богослужение частное, разнообразное по молитвам и обрядам.

Когда люди соединились в общества, явились молитвословия, одинаковые для всех членов каждого общества. Для таких общих молитвословий постепенно определились: место, время, порядок служб и лица, их совершающие. Так с устройством человеческого общества явилось богослужение общественное.

В Ветхом Завете, до Моисея, богослужение имело характер частного, домашнего. Отец семьи, патриарх, для всей семьи или рода выбирал место, назначал время и определял порядок молитвы. Но и тогда уже мало-помалу окрепли обычаи, которые сами патриархи исполняли по примеру своих отцов. Со времен же Моисея у израильтян явилось общественное, самим Богом установленное, богослужение с храмом, священниками и обрядами. Иисус Христос, основатель и глава Христианской Церкви, исполняя Сам все постановления иудейского богослужения, не дал Своим ученикам определенного богослужебного чина (порядка). Но Он поставил апостолов, установил таинства, повелел проповедовать Евангелие, учил приносить молитвы Богу, дал обещание присутствовать в собраниях христиан во имя Его и тем положил начало общественному богослужению Своей Церкви. Поэтому, по вознесении Христа на небо, в обществе христиан начал постепенно устраиваться порядок общественного богослужения. Еще при апостолах поставлены были священные лица, появились определенные места для богослужения, установился чин тех служб, при которых совершаются таинства крещения и причащения, начали определяться обряды при совершении прочих таинств, установились даже времена для общей молитвы — некоторые праздники и посты. Гонения на христиан в первые три века мешали им устроить весь чин общественного богослужения и сделать его однообразным для всех христиан; он развился вполне и определился окончательно в главных чертах только тогда, когда христианство было объявлено господствующей религией в Римской империи.

^ О ХРИСТИАНСКОМ ХРАМЕ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

Наименование храмов

Храмом Божьим называется особое, посвященное Богу и освященное здание (или отдельная часть в здании), где собираются христиане для принесения Богу своей общей молитвы и для получения от Него благодати через святые таинства. Так как все христиане вместе составляют Церковь, то и здания, в которых они собираются для общей молитвы, тоже называются церквами.

Каждая церковь посвящается Господу Богу и престол ее есть престол Пресвятой Троицы, и потому она называется храмом Божьим и домом Господним. Но, кроме этого общего названия, каждая церковь имеет свое частное название, например, церковь Св. Троицы, Воскресения Христова, св. апостолов Петра и Павла, Успения Пресвятой Богородицы, св. апостола Андрея Первозванного, Святителя Николая Чудотворца, или, в просторечии, церковь троицкая, Воскресенская, успенская, петропавловская, андреевская, Никольская. Частные названия церквей, чаще всего созидаемых по разным достопамятным случаям, даются потому, что церкви строятся и посвящаются Богу иногда в память того или другого события из жизни Спасителя и Богоматери, из истории веры, из истории жизни христианского народа, иногда же в честь угодника Божия, который особенно чтим в известной местности, или имя которого носил главный создатель храма

Главная церковь в городе, в которой богослужение совершается ежедневно и в торжественные дни бывают собрания на молитву всех жителей города, называется соборною, или собором; в соборах богослужение в праздники совершается несколькими священниками, иначе сказать, собором священников. Тот собор, в котором находится кафедра (то есть седалище, трон) епископа, называется кафедральным.

^ Происхождение храмов и святых икон

С того времени как по сошествии Св. Духа на учеников Христовых образовались общества верующих во Христа, появились и христианские церкви как места собраний этих верующих. Апостолы и первые христиане подвергались гонениям за свою веру со стороны иудеев и язычников и потому собирались для молитвы в частные дома; но и в этих домах они отделяли для богослужения особую горницу, на которую смотрели с благоговением, как на такое место, где присутствует Господь Бог Своею благодатью. Когда число христиан увеличилось и в частных домах недоставало места для их собраний, а особых храмов для богослужения строить им не дозволялось, тогда христиане начали собираться для принесения, молитв Богу в лесах, в горных ущельях и пещерах или вблизи городов в могильных подземельях (подземных кладбищах), которые назывались катакомбами. Пока христиан преследовали за веру, они не могли украшать мест своих собраний священными изображениями, хотя бы и желали этого. Но побуждаемые чувством благоговения к Богу и Святым Его, они вместо изображений священных лиц и событий употребляли в этих местах некоторые условные знаки (символы, аллегории), понятные им одним. Так на стенах катакомб они изображали крест Христов знаком Т; иногда рисовали квадратный камень и на нем дверь, в образ Христа, Который есть камень спасения и дверь, через которую кто войдет — спасется. Часто изображали Иисуса Христа под видом рыбы, так как греческое слово «ихфис» (рыба) состоит из начальных букв слов, означающих по переводу с греческого: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Еще чаще изображали Его под видом агнца (ягненка) или пастуха, несущего овцу на своих плечах. Воскресение Христово изображали под видом морского животного (кита), выбрасывающего человека (пророка Иону) из своей пасти. В последующее время в катакомбах около гробниц мучеников начали рисовать их изображения.

Храмы, или церкви, как отдельные здания, христиане начали строить, когда им было дозволено исповедовать свою веру. Иногда они обращали в свои церкви здания уже готовые (каковы, например, капища, базилики), и тогда приспособляли их для своей общественной молитвы; большею же частью строили для себя особые здания, отличавшиеся от других и внешним видом, и внутренним устройством. Древние христианские церкви отличались от церквей настоящего времени преимущественно тем, что в них не было иконостасов, а алтарь отделялся завесою и только иногда решеткою. Кроме того, в древности к храмам пристраивались обширные притворы для оглашенных, то есть тех, которые еще не приняли св. крещения, а только готовились к нему и получали первоначальное наставление в христианской вере.

^ Внешний вид храмов

Самый употребительный внешний вид христианских храмов — продолговатый, наподобие корабля. Давая такой вид церкви, христиане выражают мысль, что, как корабль под управлением кормчего (рулевого) приводит человека через бурное море в тихую пристань, так и Церковь, управляемая Христом, спасает человека от потопления в глубине грехов и приводит его в Царство небесное, где нет ни печали, ни воздыханий. Часто церкви строят в виде креста, показывая этим, что христиане получают спасение через веру в распятого на кресте Христа, за Которого они сами готовы все претерпеть. Иногда дают церкви вид круга, в знак того, что Церковь Христова (общество верующих во Христа) будет существовать вечно и что она навеки соединяет верующих со Христом, так как круг есть символ вечности. Иногда дают ей форму восьмиугольную, вид звезды, в знак того, что, как звезда указывает путь человеку во время темной ночи, так и Церковь помогает ему идти по пути правды среди тьмы нечестия, его окружающего. Последние две формы употребляются не так часто, потому что они неудобны для внутреннего устройства храма.

^ Вход в церковь устраивается с запада, а главной своей частью она обращается на восток, в знак того, что христиане идут от тьмы к свету истины.

Восток служит символом света, истины, добра, а запад—символом тьмы, заблуждений, зла

Отступление от этого правила бывает только тогда, когда в церковь обращается здание, раньше устроенное для другого назначения, или когда церковь устраивается среди других зданий, где нельзя сделать вход с западной стороны. Правило это не всегда исполняется также при устройстве домовых церквей.

На крыше храма устраивается иногда один, иногда несколько куполов (башен с выпуклой или остроконечной крышей), как указание того, что христиане должны отрываться от привязанности к земному и стремиться к небесному. На куполах устраиваются главы, или маковицы. Одна глава служит знаком, что у Церкви (общества христиан) единая Глава — Христос; три главы устраиваются в знамение Пресвятой Троицы; пять глав указывают на Христа и четырех евангелистов; семь глав — на семь таинств, через которые христиане получают семь даров Святаго Духа, и на семь Вселенских Соборов, правилами которых они руководствуются до сего дня; девять глав — на девять чинов ангелов-небожителей, с которыми христиане желают соединиться в Царстве небесном, и, наконец, тринадцать глав — на Христа и двенадцать Его апостолов. Каждая глава храма, а где нет глав, то его крыша, украшается крестом, как победным знамением и орудием нашего спасения.

^ Внутреннее расположение храмов

Внутри храм имеет три главных отделения: 1. Место для совершающих богослужение — алтарь; при нем отделения: а) для принятия и приготовления приношений, жертвенник и б) для хранения священных вещей — ризница; 2. Для присутствующих при богослужении и молящихся—церковь; 3. Для оглашенных — притвор и паперть.

Алтарь и его принадлежности. Для совершающих богослужение отделяется восточная часть храма. Она устраивается выше остальных частей в указание на то, что знаменует небо, где обитает Господь Бог, и с той целью, чтобы богослужение видно было всем присутствующим, и называется алтарем, что значит возвышенный жертвенник. Входить в эту часть храма лицам, не посвященным на служение Церкви, воспрещается. От места для молящихся алтарь отделяется завесою и стеною. Иногда в одной церкви бывает несколько алтарей, освященных в память различных событий и в честь разных лиц; такие алтари называются приделами.

Посреди алтаря ставится четырехугольный стол. Он называется святым престолом, как место присутствия Господа, и святою трапезою, потому что на нем предлагается христианам в таинстве Причащения Тело и Кровь Христовы. Престол устраивается четырехугольным в знак того, что на нем приносится таинственная жертва для всех стран мира. Прикасаться к престолу не дозволяется никому, кроме священнослужителей.

Престол, как место славы Господа, Творца миров невидимого и видимого, украшается двумя одеждами: нижней — белою и верхней — блестящею. На нем полагается шелковый или льняной плат, освященный епископом и им подписанный, с изображением снятия с креста тела Христова и приготовления его для погребения. Этот плат называется антиминсом, что значит вместопрестолие.

Происхождение антиминса следующее: по закону Церковь Христианская должна быть освящена епископом, а так как епископ не всегда мог сам освящать церковь и, кроме того, приходилось устраивать подвижные церкви для путешествующих, то епископы начали освящать только верхние доски престолов или льняные и шелковые платы и, подписав их, посылать в новопостроенные церкви или передаватьлюдям, отправлявшимся в путешествие. Впоследствии антиминсы сделались непременною принадлежностью престолов даже и в тех церквах, которые освящены епископами.

В антиминс влагается частица святых мощей (то есть нетленных остатков тел святых людей) в память того, что в древности христиане собирались для богослужения на гробах мучеников, и в знак того, что святые есть наши ходатаи пред престолом Божьим. Иногда частицы св. мощей полагаются и под серединою престола на особом столпе в ящичке. Антиминс завертывается в особый шелковый или льняной плат, называемый илитоном (что значит обвертка). Илитон изображает собою те пелены, в которые повит был Христос по рождестве Своем, и ту плащаницу, в которую было обвернуто тело Его во гробе. В антиминсе находится также губка.

Необходимую принадлежность престола составляют также крест и Евангелие.

Евангелием называется книга, содержащая в себе повествование о земной жизни Христа Спасителя и изложение Его учения. Оно состоит из четырех книг, написанных апостолами Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном. Слово евангелие значит благовестие. Так названа книга эта потому, что сообщает нам благую весть о нашем спасении. Оттого и апостолы, описавшие жизнь Спасителя, называются евангелистами, то есть благовестниками.

Крест полагается как знамение победы Христа над диаволом и нашего спасения, а святое Евангелие — как книга, заключающая в себе слово Христово, указывающее нам путь ко спасению. В первые века христианства, пока не была уничтожена смертная казнь преступников через распятие, христиане употребляли кресты с различными украшениями, без изображения на нем распятого Христа; иногда только они изображали на нем агнца, или стоящего у подножия креста, или несущего крест.

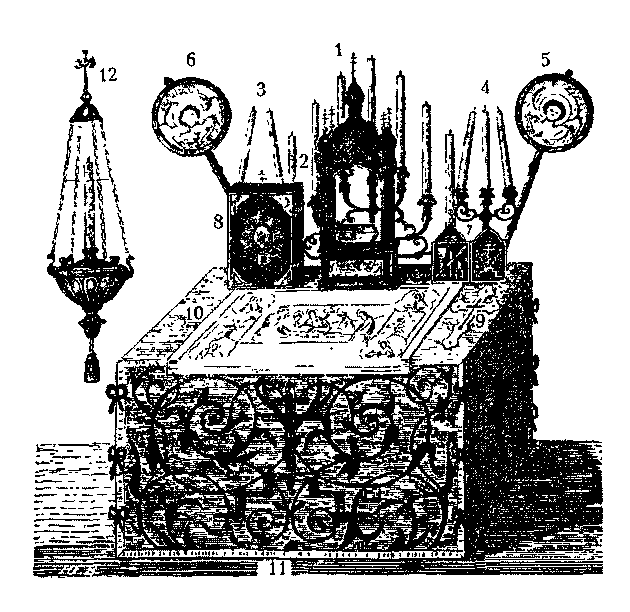

^ 1) Дарохранительница, ковчег. 2) Семисвечник.З) Дикирий. 4) Трикирий. 5) и 6) Рипиды. 7) Дароносица. 8) Евангелие. 9)Крест. 10) Антиминс. 11)Престол. 12)Лампада.

Напрестольное Евангелие всегда бывает украшено таким переплетом, посередине которого находится изображение Христа Спасителя (чаще всего образ Воскресения Христова), а по углам — изображения четырех евангелистов. Евангелисты изображаются со своими символами (иначе сказать, характерами), то есть с такими знаками, которые указывают на содержание и особенности написанных ими Евангелий.

При апостоле ^ Матфее изображается лицо человека или ангела, в знак того, что Матфей описал Иисуса Христа главным образом как Сына Человеческого, потомка Авраама, как Мессию Израильского, о котором писали пророки. Евангелист Марк изобразил Христа как посланника Божия, имеющего всемогущую силу, как царя всех людей, иудеев и язычников, и потому при нем находится изображение льва, мощного царя зверей. При евангелисте Луке, который изобразил Христа как Спасителя всего рода человеческого, принесшего себя в жертву за грехи всех людей, находится изображение тельца, которого иудеи приносили в жертву. Евангелист Иоанн полнее других апостолов передал возвышенное учение о Христе как Сыне Божием, и потому при нем изображается орел, высоко парящий и прямо смотрящий на солнце.

Кроме креста и Евангелия, на престоле находится ковчег, иначе кивот, в котором хранятся запасные Святые Дары (тело Христово, напоенное кровью Его) для причащения людей в то время, когда не положено служить литургии, и для причащения больных. Ковчеги устраиваются иногда в виде гроба или погребальной пещеры, иногда в виде храма.

Ковчеги в виде храма назывались в старину сионами и иерусалимами. Иерусалим — древняя столица евреев, где был храм. Сион — гора Иерусалимская, на которой был построен дворец Давида и поставлена Скиния. Христиане этими именами начали называть Царство небесное, которого они надеются достигнуть через Христа, пострадавшего за грехи людей близ земного Иерусалима, а впоследствии назвали ими и ковчеги, хранящие Св. Дары, через причащение которых они надеются получить спасение и войти в Царство небесное.

Ковчеги эти обыкновенно называются дарохранительницами. Для перенесения Св. Даров в частные дома с целью причащения больных устраивается дароносица. Это небольшой ковчег с несколькими отделениями; в одном полагается закрытый ящичек с частицами Св. Даров, в другом — маленькая чаша с ложечкою, а в третьем — губка для вытирания чаши. Дароносицы хранятся тоже на престоле. За престолом ставится светильник, чаще всего семисвечник, иногда еще крест и икона Богоматери, которые выносятся для Богослужения вне церкви.

Место за престолом называется горним (то есть высшим). Оно иногда устраивается выше алтаря. На этом месте ставится кафедра (седалище, иначе трон) епископа, а по сторонам его - сопрестолие, седалища для священников. В настоящее время кафедры епископов ставятся только в главных соборных церквах, которые потому и называются кафедральными. На восточной стороне храма, над горним местом, находится изображение Спасителя, а по сторонам его ставятся иконы апостолов и святителей, то есть святых епископов.

В древних церквах, где на восточной стене храма устраивалось чаще всего окно, по сторонам его изображали таинство Причащения, то есть с одной стороны — Христа, преподающего шести апостолам Тело Свое под видом хлеба, а с другой стороны—Христа, причащающего из чаши шесть других апостолов Кровью Своею под видом вина

В кафедральных соборах сзади престола ставятся рипиды.

Слово рипида значит опахало. В древности рипиды делались из тонких кож, из павлиньих перьев или из полотна и употреблялись для отогнания насекомых от Св. Даров, когда покровы были сняты с дискоса и потира (Апост. Пост. в рус. перев. 1864 г., стр. 267). Указание на такое назначение рипид находится и в современном Служебнике: при посвящении в диаконы дается новопосвященному рипида, и он с нею «поставляется у престола стрещи святая»; стережет же он «Святая» на литургии после слов «победную песнь» таким образом: взяв рипиду в руки «со всяким вниманием и страхом омахивает тихо вверху святых даров, яко не сести мухам, ни иному чесому таковому». Рипиду может заменять покровец, как и читаем о сем в Служебнике: «аще же несть рипиды, творит (диакон) сие со единем покровцем».

Они делаются из металла и представляют круг с изображением в нем херувима, приделанный к длинной рукоятке. Употребляются они только при архиерейских служениях и указывают на то, что вместе с епископом перед престолом Божьим служат херувимы, созерцающие тайну спасения людей, совершенного Господом.

Иногда над престолом устраивается сень (иначе киворий) на четырех колоннах. Сень эта образует как бы небо, распростертое над тем местом, где приносится жертва за грехи всего мира В древних церквах под сенью устраивался висячий голубь с распростертыми крыльями — символ Св Духа Голубь этот служил иногда дарохранительницей

^ Жертвенник и его принадлежности. В левой (северной) стороне алтаря находится жертвенник, иначе предложение, — такое место, в котором принимаются приношения христиан для богослужения. Это место иногда составляет особое отделение, отгороженное от алтаря стеною с дверью, иногда отделяется от него только колоннами или завесою; в большей части церквей оно устраивается в полной связи с алтарем. В предложении всегда находится стол, называемый также жертвенником, для принятия приношений Он облачается в блестящие одежды, как и престол, а стены около него украшаются иконами На жертвеннике находятся священные сосуды и вещи, употребляющиеся при таинстве причащения, а именно:

Дискос (что значит круглое блюдо), на котором полагаются части хлеба, вынутые в воспоминание Христа, в честь Богоматери и Святых и в память живых и умерших. Для большего удобства дискос в настоящее время делается на подставке. Во время богослужения дискос знаменует ясли, в которые положен был младенец