Технологическое развитие в экономическом контексте

| Вид материала | Реферат |

- Одним из приоритетных направлений современной государственной политики Российской Федерации, 235.21kb.

- Развитие инвестирования в технологическое переоснащение производства инструментами, 299.71kb.

- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств общая характеристика, 145.04kb.

- Рабочая программа дисциплины технологическое обеспечение качества наименование, 165.05kb.

- Аутопсихологическая компетентность как основа технологии саморазвития в контексте жизненного, 96.3kb.

- Рабочая программа по дисциплине дс. 02. 02 «Технологическое оборудование отрасли», 255.51kb.

- Рабочая программа по дисциплине сд 02. 02 «Технологическое оборудование», 267.47kb.

- Меркосур россия: развитие отношений в геополитическом и экономическом измерении, 311.22kb.

- Развитие российского бизнес образования и его роль в социально-экономическом развитии, 54.05kb.

- Экстремальные природно-климатические условия, обусловливающие удорожание затрат, 243.85kb.

Экономика как фактор мировой политики

Методологические альтернативы

Если в дискуссии о мировой политической системе и есть где-то всеобщий консенсус, то только в том, что после Второй мировой войны и до распада СССР эта система была двуполярной. Всё, что касается постсоветского периода, связано с несколькими десятками парадигм, различающихся и в видении предмета, и в методе его рассмотрения и даже в языке.

Условно можно разделить эти парадигмы на несколько основных типов:

- Национально ориентированные (мир однополярен, двуполярен, многополярен)

- Либеральные (взаимодействие разных политических режимов и экономик).

- Неомарксистские (эксплуатация развивающихся стран золотым миллиардом)

Каждый из этих типов сочетает в себе определённое представление о политической структуре мира и о мировой экономике, а кроме того механизм взаимодействия политической и экономической системы мира. Надо заранее оговориться, что это разделение весьма условно, так как, например, неомарксистские взгляды могут сочетаться с характерным для либералов признанием множественности акторов мировой политики и глобальности мирового рынка, а может и напротив, основываться на концепции реал-политики и рассмотрения международных отношений через призму баланса сил и борьбы суверенных государств за ресурсы.

Отношение к каждому из этих типов взаимосвязи между политикой и экономикой может быть различным в зависимости от того, рассматриваем ли мы эту классификацию глазами политолога или экономиста. Эти две специальности, хотя, казалось бы, и объединены общим предметом политэкономией, но всё же по специфике приоритетов анализа можно отличить политического и экономического специалистов.

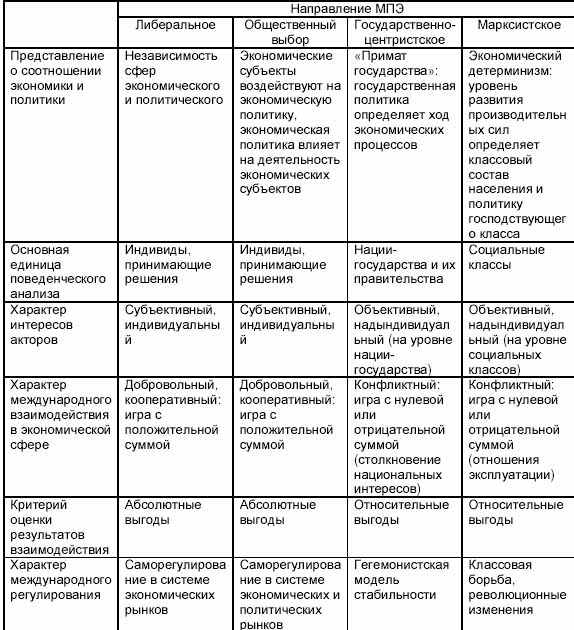

Классическая политэкономическая классификация выглядит примерно так1:

В теории международных отношений эта схема выглядела бы примерно также, разве что теория общественного выбора не выделялась бы в отдельное направление1. Но, что характерно, при общей для экономистов и политологов классификации отношение к этим типам разное: доминирующим течением в теории мировой политики является неореализм, то есть национально-ориентированная парадигма (представленная в десятках разных вариаций), в то время как среди экономистов мэйнстримом являются разные вариации либеральных концепций (теорию общественного выбора можно включить в их число). Это объяснимо – специалистам свойственно переоценивать значение факторов своего профиля. Учитывая то, что все три стержневые политэкономические теории на многие ключевые вопросы дают взаимоисключающие ответы, мы не можем признать все их релевантными – ошибочными являются как минимум две из трёх.

Можно условно разделить мировое развитие на три этапа, на каждом из которых будет адекватной только одна из трёх вышеприведённых теорий.

Неомарксистская1 политэкономическая теория может быть эффективно приложена к первому этапу становления международных отношений и мировой политики – к эпохе колониальных империй. В XVIII-XIX вв. отличить на карте мира центр от периферии не составляло труда, да и понятие «эксплуатация» если и может быть применено к целым нациям, то только в эпоху колониальных империй. Несмотря на то, что империи привносили в колонии новые технологии, в том числе и политические технологии, принципы государственного устройства, в отношении колониального мира можно без сомнений говорить об эксплуатации наиболее развитыми государствами периферийных стран. Здесь речь идёт о насильственном захвате управления над странами-колониями и использовании всех возможных ресурсов этих стран, включая человеческие – вплоть до работорговли. С политэкономической точки зрения, логика этого периода очень проста: экспансия и захват новых территорий – это источник новых ресурсов, поэтому выигрывает тот, кто контролирует больше территорий вместе с народами, их населяющими.

Впрочем, если углубляться в неомарксистскую экономическую теорию, то она в своей теоретической части неверна даже для колониальной эпохи. Концептуальная основа марксистской политэкономии заложена в тезисе Пребиша-Зингера, формулирующем теорию зависимости: развивающиеся страны для поддержания необходимого уровня импорта вынуждены увеличивать экспорт сырья и примитивных в производстве товаров, в то время как развитые страны усиливают свои относительные преимущества: обрабатывающую промышленность, высокие технологии и т.д. Всё это, согласно тезису Рауля Пребиша и Ханса Зингера, приводит к увеличению разрыва между центром и периферией, а также усилению зависимости развивающихся стран от развитых.

Эта теория грубо искажает действительность: во-первых, если уж говорить о зависимости, то она взаимная, и даже более того – США возможно даже в большей степени зависит от иранской нефти, чем Иран от американской техники. Производителей техники сегодня больше, чем крупных экспортёров нефти и газа, поэтому и в глобальном плане, если уж кто-то и эксплуатирует фактор зависимости то чаще ОПЕК, чем Европа и США.

Кроме того, неомарксизм драматизирует факт увеличения разрыва между развитыми и развивающимися странами. В главе «Универсальный рынок» уже перечислялись причины, по которым трагичность этого увеличивающегося разрыва надумана.

Наконец, главный экономический просчёт неомарксистов заключается в том, что они совершенно игнорируют возможность пути догоняющего развития. «Азиатским тиграм» удалось успешно решить проблему отставания, импортируя технологии и интегрируясь в глобальную экономику. Сегодня никто не решится назвать, например, Южную Корею отсталой эксплуатируемой страной.

Неореализм более или менее релевантно интерпретировал мировые политические и экономические процессы XX века, особенно в период холодной войны. В этот период колонии стали уже скорее беременем, чем источником дохода, а в конкурентной экономической борьбе выигрывал уже не тот, кто обладал наибольшими природными и трудовыми ресурсами, а тот, кто был способен модернизировать свою экономику и защитить её в условиях постоянных экономических и политических международных конфликтов. Идеологизированная внешняя политика и постоянная угроза вооружённого конфликта делали международные экономические отношения на основе либеральных принципов невозможными. Обстановка доверия и честной конкуренции была возможной лишь внутри лагеря развитых демократических стран и там логика неореалистской модели не работала, чему свидетельство, например, европейская интеграция, подразумевавшая частичные отказ от суверенитета ради достижения общего блага.

Как и неомарксизм, неореализм имеет серьёзные недостатки в своей экономической теории, применительно даже к тому периоду, когда, казалось бы, общая логика этого подхода работает. Реализм и неореализм традиционно связан с меркантилисткой экономической парадигмой. На практике благородная идея стимулирования экспорта, как правило, выражается в протекционизме, который, как было показано выше в главе «Формирование глобального экономического пространства», экономически (и, как следствие, политически) контрпродуктивен.

Что не менее важно – теория многополярности (однополярности, двуполярности), составляющая одну из основных опор неореализма, после холодной войны перестала быть актуальной. Как отмечают В. Иноземцев и С. Караганов в статье «О мировом порядке XXI века»:

«Сколь различными бы ни казались идеи однополярного и многополярного мира, обе они базируются на общей предпосылке: каждая страна или группа стран проводит ту или иную политику, исходя из своего отношения к другим странам. Подобная идеология кажется нам отжившей и малоперспективной»1.

В этом контексте можно также привести пример выступление президента Путина в Индии, где он обвинил США в попытке «перестроить цивилизацию по казарменным принципам однополярного мира». На этот не совсем дипломатичный выпад официальный представитель американской администрации ответил, что президент Буш «считает, что весь мир должен работать совместно в духе сотрудничества, не создавать полюса и вместе решать наши общие проблемы»2.

После окончания холодной войны концепция полярности мира становится всё менее популярной, зато всё большую поддержку находят либералы. Есть все основания полагать, что объективные изменения в экономической и технологической среде создали все основные предпосылки для формирования новой политической структуры мира, адекватно описать которую можно именно в терминах либеральной парадигмы.

Режимный детерминизм и его экономические основания

Современная политическая структура мира сформировалась в ходе двух случайно совпавших по времени тенденций: экономического краха стран коммунистического лагеря и третьей (современной) волны глобализации. Оба эти процесса в чём-то взаимосвязаны, но лишь косвенно, так как экономический крах СССР и его сателлитов в условиях всё растущих расходов и снижающихся цен на нефть был неизбежен, он никак не зависел от тех технологических инноваций и того разрастания торговых связей, которые привели к новому витку глобализации.

Совпадения этих двух тектонических сдвигов в экономической среде привело к коренному перевороту политической системы мира. Как бы ни были велики имперские амбиции современной России, следует признать, что от идеологического клинча двух сверхдержав не осталось и следа. Во второй половине XX века политическую карту мира можно было легко поделить на коммунистические, прозападные и неприсоединившиеся страны и это деление позволяло понимать характер принятия тех или иных внешнеполитических решений. Начиная с 1990-х годов политическую карту мира не только нельзя разделить на эти три категории, её и вообще нельзя разделить по идеологическим критериям. А если пытаться придумать эти критерии – то эта искусственная классификация будет бесполезна, так как идеологические мотивы не влияют сегодня на характер принятия внешнеполитических решений.

Типичный пример провальной попытки втиснуть современную мировую политику в какую-то идеологическую классификацию предпринял Сэмюэль Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций».

Симптоматично, что вся эта работа строится на аморфных, неопределённых категориях. Так, например, определяя ключевое понятие свого мировоззрения – цивилизацию - автор пишет: «цивилизация является наивысшей культурной целостностью», добавляя при этом также, что «у цивилизаций нет чётких границ», так как «люди могут идентифицировать себя по-разному и делают это»1. Таким образом, под хантингтоновское определение подпадает всё, начиная от лондонского клуба, заканчивая чукотским ансамблем песни и пляски. Что такое культурная целостность, когда она бывает наивысшей? Кроме того, люди могут идентифицировать себя одновременно с самыми разными группами по самым разным критериям, а их самоидентификация может меняться за считанные месяцы, в зависимости от условий. Рассмотрим и ещё одно хантингтоновское определение: «Цивилизации представляют собой человеческие племена в предельной форме развития»2. Обычно племена как раз противопоставляются цивилизации, Хантингтон же решил объединить одно с другим, причём предоставил читателю самостоятельно решать, что же такое «предельная форма развития».

Если уж не определены основные понятия, неудивительно, что и вся теория сводится к абсурду. Рассматривая хантингтоновское деление мировой политической системы на цивилизации, мы сталкиваемся с типичным и как нельзя более показательным примером классификации, которая ничего не классифицирует.

Хантингтон выделяет западную, латиноамериканскую, африканскую, исламскую, синскую, индуистскую, православную, буддистскую и японскую цивилизации. Для каждой классификации здесь свой критерий.Африканская цивилизация – это обобщение по географическому критерию; буддистская, православная, индуистская и исламская – по религиозному; синская и западная – по историко-культурному; японская – либо по историко-культурному, либо по суверенному; латиноамериканская – либо по историко-культурному, либо по географическому. Это напоминает китайскую классификацию животных, упомянутую у Борхеса, согласно которой все животные делятся на: (а) принадлежащих Императору (б) набальзамированных (в) прирученных (г) сосунков (д) сирен (е) сказочных (ж) отдельных собак (з) включенных в эту классификацию (и) бегающих как сумасшедшие (к) бесчисленных (л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти (м) прочих (н) разбивших цветочную вазу (о) похожих на мух1.

Иррелевантность хантингтоновских категорий неизбежна, так как цивилизационный подход применим лишь к изучению древнего мира, где существовали разные обособленные группы народностей, развивавшиеся почти независимо друг от друга. Хотя торговля и миграции населения связывали даже самые древние цивилизации между собой, изначально границы между ними были всё-таки весьма чёткими – разные этносы, языки, специфика экономического уклада, религия – все эти параметры объединяли внутреннее социальное пространство цивилизации и отличали их друг от друга. Постепенно, с увеличением плотности населения на планете и развитием коммуникаций, границы между цивилизациями окончательно размылись и сам этот термин потерял смысл.

По этой причине, например, не выдерживает никакой критики выделение Хантингтноном Японии как отдельной цивилизации: почему тогда не выделить Вьетнам или, скажем, Скандинавию? Если всё дело в религии, то цивилизационная картина мира вообще рушится: как быть с теми светскими государствами, где значительная часть населения не ассоциирует себя с какой-то конкретной религией, а та, что ассоциирует – многоконфессиональна (Россия типичный пример)? Неужели между Японией и Германией меньше общего, чем у Турции и Мавритании? Почему Латинская Америка и Южносахарская Африка выделяются как отдельные цивилизации, если многие народы этих регионов разделяют вероисповедания основных мировых религий? Если главным критерием выделение из глобального мира отдельных цивилизаций является самоидентификация, то тогда нужно ещё доказать, что к общей цивилизации себя причисляют тибетцы и монголы, мексиканцы и кубинцы, жители КНДР и КНР? Как вообще можно определять цивилизации на основе самоидентификации, если жители таких стран как Куба, Сингапур (и многих других), возможно, вообще не задумываются над тем, чтобы идентифицировать себя с чем-то большим, чем со своей страной? Хантингтон даже не удосуживается привести результаты каких-либо социологических опросов – так о какой же самоидентификации вообще может идти речь?

Многокультурность и разнообразие современного мира, конечно, не может не отражаться на политических процессах, но приписывать культурной специфике каких-либо народов или сообществ роль основания для политических систем – большая ошибка.

Сегодня, после краха коммунистического проекта, стало очевидным, что единственной моделью общественной организации, которая позволяет странам оставаться (или становиться) конкурентоспособными в мировой политике и экономике – это либеральная демократия, понимаемая как политический режим, при котором соблюдается разделение и равновесие ветвей власти (и де юре, и де факто), проводятся всеобщие выборы органов власти (в ходе которых соблюдается принцип соревновательности), а также соблюдается основной набор прав и свобод, как правило, прописанных в основном законе – конституции1. Для краткости будем этот режим называть демократическим, оставляя за скобками те страны, которые также используют в самоидентификации понятие «демократия», но не соответствуют указанным свойствам.

Если мы сравним политическую карту мира с экономическими показателями разных стран, мы сможем убедиться в наличие явной взаимосвязи между уровнем развития демократических институтов и уровнем жизни населения. Существует, однако, точка зрения, согласно которой для некоторых культур ни демократия, ни то благосостояние, которого она позволяет достичь, не являются ценностью. Сторонники этой точки зрения уверяют, что «модернизационные теории – это теории развитые на основе смены идентичности»2. Тем самым встаёт вопрос об универсальных критериях уровня развития. Вопреки распространённому мнению, на этот вопрос можно дать объективный и однозначный ответ.

Объективные критерии уровня развития известны всем. Речь идёт о таких показателях как уровень бедности, состояние здравоохранения, уровень грамотности, преступность и т.д. Каких бы идеологических взглядов мы ни придерживались, к какой бы культуре мы ни принадлежали, мы понимаем, что высокая детская смертность и высокий уровень преступности – это плохо, а стопроцентная грамотность и развитое социальное обеспечение – это хорошо. Если кто-то и думает иначе, то его не воспримут всерьёз ни в научной, ни в обывательской среде, так как отказ от этих ценностей может привести к физическому распаду и вымиранию общества. Таким образом, данные самоценные критерии, агрегированные, например, в индексе развития человека (ИРЧ), можно признать объективными. Спорным может являться лишь способ агрегации критериев в единый индекс, так как нет способа свести к единому знаменателю детскую смертность и, например, процент населения живущего менее чем на один доллар в день. Это проблема не имеет простого решения, но нисколько не препятствует формированию универсальной шкалы развития, так как все эти показатели косвенно связаны. Так, довольно чётко можно отделить группу наиболее развитых стран. Все они будут отвечать следующим показателям1:

Благосостояние

- ВВП по ППС на душу населения – от $20 тыс.

- Коэффициент Джини – не более 40

Здравоохранение

- Уровень детской смертности в возрасте до 5 лет – 10 детей на 1000.

- Доступ к чистой питьевой воде – 100%

- Процент хронически недоедающих людей- 0%

Образование

- Уровень грамотности среди взрослого населения – 98-100%

- Коэффициент общего кол-ва поступивших в средние учебные заведения - 80%

Безопасность

- Количество убийств на 100 000 человек – менее 10.

- Процент жертв имущественных преступлений – не более 15%

- Процент жертв репрессий и вооружённых конфликтов – 0%.

Благодаря наличию в этом перечне критериев из сферы здравоохранения и образования можно отсеять многие недемократические страны, которые ошибочно считаются равными по уровню развития с западными демократиями на том основании, что обладают сопоставимым уровнем ВВП по ППС на душу населения. В таких странах как, например, ОАЭ и Кувейт, где значительные сырьевые ресурсы обеспечивают высокий уровень дохода, значительно отстают в области образования (от 10 и более процентов взрослого населения в этих странах неграмотные) и здравоохранения (выше, чем в развитых демократиях, уровень детской смертности и процент детей с недостаточным весом2). Кроме того, распространённый миф о «самом низком уровне преступности» в ОАЭ, развеивается, если учитывать, что на территории этой страны несколько тысяч женщин оказались жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации (и это притом что общее население страны – лишь 3 миллиона человек). Единственным исключением из правила является Сингапур, поднявшийся в 2005 году на самую высокую, для всех недемократических стран позицию в индексе развития человека ООН (Сингапур занимает 25-е место между Грецией и Словенией). Но и эта страна отстаёт по уровню грамотности (92,5%), а также отличается высоким для развитых стран уровнем неравенства (коэффициент Джинни – 42,5). Надо также сознавать, что Сингапур – это лишь город с населением около 4 миллионов человек (меньше чем в Санкт-Петербурге), причём город стабильно входящий в первую пятёрку в проводимом компанией «А.Т. Карни» совместно с журналом Foreign Policy ежегодном рейтинге глобализации. Таким образом, Сингапур больше напоминает конгломерат корпораций, чем государство, и опыт управления таким образованием не может быть перенесён на другие страны мира, с населением большей численности и разнородности.

Тот факт, что уровень общего развития страны соотносится с её уровнем развития демократии, в целом очевиден, гораздо сложнее понять – что здесь причина, а что следствие, и каким именно образом взаимосвязаны эти области социального взаимодействия (прежде всего экономика и политика) в современных условиях.

Связь эта не обязательно прямая. Так, например, Фрэнсис Фукуяма в своей статье «Конфуцианство и демократия» пишет: «экономическая модернизация и демократия находятся в опосредованных взаимоотношениях: экономическая модернизация ведет к повышению жизненного и образовательного уровня населения и освобождает людей от определенной разновидности страха, вызываемой существованием на грани физического выживания. Это позволяет людям расширить свой диапазон целей, актуализировав те цели, которые оставались в латентном состоянии на более ранних этапах экономического развития»1.

Обоснование, предлагаемое Фукуямой, представляется убедительным, но недостаточным. Освобождение от страха и мотивация на новые цели – важный этап формирования политической культуры, но без реальной возможности достичь этих целей, все эти преобразования менталитета лишены смысла. Более того, на примере современной России отчётливо видно, что даже при отсутствии страха и реальной возможности актуализировать проблемы, связанные с соблюдение конституционных норм и всего спектра демократических прав, общество сохраняет относительную политическую пассивность и легитимирует авторитарные тенденции в стране.

В чём же тогда суть проблемы?

Есть все основания полагать, что существует более прямая связь между модернизацией экономики и демократией. Дело в том, что помимо широких слоёв населения, демократия выгодна и представителям бизнеса, но выгодна только тогда, когда бизнес представлен многими и разными группами интересов. Если экономика развита слабо и представлена всего несколькими отраслями, то бизнес элита может решить конфликты своих интересов и при отсутствии специальных демократических механизмов (таких как лоббирование в парламенте). Надо понимать также, что демократия требует и определённого технологического уровня развития, так как нужна, например, техническая возможность оперативного и массового распространения массовой информации – без чего общество будет попросту не в силах следить за политическим процессом.

В Древней Греции, где латентная форма демократии впервые стала возможной, небольшие размеры полисов и наличие конкурентной среды в экономической сфере (демократия появилась в эпоху расцвета торговли), были достаточными условиями1, но сегодня, когда экономические циклы задействуют огромные массы людей, принятия решений на сугубо локальном уровне недостаточно, необходимы институты управления, которые будут определять развитие в масштабах многомиллионных стран.

Но может быть, даже когда технологических и экономических ресурсов для функционирования современной демократии достаточно, в ней просто не будет необходимости?

Необходимость в современных демократических институтах неизбежна – этого требует рыночная экономика. Если рыночная экономика уже появилась, а демократические институты неэффективны, предприниматели столкнуться с огромными рисками. Во-первых, для многих стран (и для России в том числе), актуален риск государственного вмешательства, вследствие которого компания если не будет экспроприирована, то, по крайней мере, может понести серьёзные издержки и оказаться в неравных условиях с остальными игроками. Во-вторых, дефицит демократии связан и со слабым правовым регулированием. В недемократических сообществах нет прямой связи между запросами общества (и предпринимателей в том числе) и законотворческой деятельностью, что может приводить опять же к неконкурентным условиям и дополнительным затратам на коррупцию. Причём коррупция не решает проблему экономических рисков, так как коррумпированная политическая система намного менее предсказуема, чем открытая демократическая. А предсказуемость, в условиях развитой и эффективной экономики, очень важный фактор, так как крупных инвесторов интересует долгосрочная перспектива.

Суммируя вышесказанное, можно прийти к такому выводу. Технологическое развитие влечёт за собой развитие экономической среды, открывая возможности для эффективного функционирования рыночной системы. Чем сильнее становится рыночная экономика, тем выше запрос на демократию, так как появляется всё больше крупных экономических субъектов готовых открытой игре по правилам и заинтересованных в ней.

Объективный1 запрос на демократию укрепляется и другой тенденцией, также порождённой технологическим и экономическим развитием - интернационализацией экономики.

Появление крупных транснациональных корпораций и банков, а также крупных международных неправительственных организаций имеет огромное политическое значение. И в развитых и фасадных демократиях группы интересов обладающих колоссальными экономическими ресурсами (а, как было показано выше, крупные ТНК зачастую имеют капитализацию превышающую экономические ресурсы государств) всегда обладают серьёзным влиянием на национальную политику в тех странах, где они представлены. Для развитых демократий появления таких акторов мало что меняет, зато для развивающихся стран (коих в мире большинство) эти транснациональные компании оказываются новым системным каркасом, более прочным, чем их неэффективные, слабые, коррумпированные государственные структуры.

Корпорации, руководствуясь, конечно, собственными интересами и прорастая в экономически слабой стране, навязывает ему свою логику, логику экономической эффективности. Так удачно сложилось для человеческой цивилизации, что при столкновении множества сильных групп разных (в том числе и прямо конкурирующих) экономических интересов, наиболее эффективным и выгодным для всех становится установление прозрачных правил игры, где будет возможна честная и свободная конкуренция.

Это легко объяснить на простом примере: когда в переходе метро идёт несколько человек – не играет большой роли, кто из них справа, кто из них слева. Но как только количество людей становится достаточно большим, люди неосознанно самоорганизуются и идут едиными потоками. И тут уже не важно, кто из идущих слабый, а кто сильный – все соблюдают это правило, потому что даже самый плечистый и энергичный человек быстрее дойдёт до цели в неспешном попутном потоке людей, чем силой прорываясь против встречной толпы. В экономике всё то же самое: либерализация и появление разнообразных ТНК значительно усилило конкуренцию, что создало спрос на становление правовой системы, где соблюдается принцип свободной конкуренции. А ввиду того, что экономические акторы хотят иметь своё лобби в органах власти, то за экономической конкуренцией начинает развиваться и политическая, что укрепляет становление демократии. И неважно, сильнее ли ТНК национальных лоббистов или нет – ведь ТНК конкурируют и между собой, а в этой конкуренции они могут предлагать местному населению такие блага, которых бы ему не смогли бы предоставить даже сильно окрепшие национальные компании.

К примеру, существование в России сетей Mc’Donalds и Ростикс и др. позволяет оперативно и дёшево (пусть и не с большой пользой для здоровья) пообедать, в то время как российские игроки этого рынка вынуждены, ориентируясь на эту ценовую планку, предлагать альтернативу – либо за счёт более разнообразной и здоровой пищи, либо за счёт интерьера и дополнительных услуг, либо за счёт уменьшения цены. В советскую же эпоху, когда ТНК в России были невозможны, не было не только качественных, не было вообще никаких фаст-фудов, что вызывает дополнительные сомнения в стратегии протекционизма.

Данное наблюдение представляется само по себе довольно банальным, куда более важным представляется сделать следующий шаг и привести пример не только благотворного влияния экономической транснационализации, но и её политического эффекта. Это можно сделать на примере той же России, ведь нынешний откат страны к авторитарному строю связан именно с дефицитом плюрализма и интернационализации экономики. Такая проблема сегодня особенно характерна для стран, богатых природными ресурсами, так как это богатство позволяет политической элите сохранять легитимность не беспокоясь об экономическом и политическом развитии. Авторитарные политические элиты раньше и вовсе не испытывали проблем с удержанием власти, если могли от внешних сил отгородиться правом суверенитета, а от собственного населения откупиться прибылью от природных ресурсов. Но транснационализация мировой экономики и либерализация торговли могут серьёзно пошатнуть (а со временем неизбежно подрывают) авторитарные устои. Ведь экономическое и политическое развитие России могло бы пойти совсем по-другому, если бы Михаилу Ходорковскому удалось осуществить свой план, объединив ЮКОС с Сибнефтью, построив нефтепровод в Китай и слить ЮКОС-Сибнефть с крупнейшей иностранной корпорацией «Эксон-Мобил». В 2003 году всё это было вполне реально1 и слияние ЮКОСа и Сибнефти даже успело произойти, но ссора с президентом Путиным, возникшая из-за открытого обвинения Михаилом Ходорковским федеральных органов власти в коррупции, сорвала все эти планы. Если бы эта ссора произошла несколько позже или не произошла бы вовсе, то российской политической элите крайне сложно было бы репрессировать руководство Юкоса: уничтожить крупнейшую транснациональную компанию, особенно если от её поставок уже зависят миллиардные контракты с Китаем, практически невозможно. За транснациональной компанией такого масштаба стоят настолько сильные интересы и настолько широкие ресурсы, что государству просто не хватит ресурсов для её уничтожения.

Особенно иллюстративен пример с ЮКОСом потому, что Михаил Ходорковский открыто поддерживал оппозиционные партии. Ввиду того, что российская экономика очень слаба и развивается, прежде всего, в сферах, связанных с природными ресурсами, в России нет того множества экономических групп интересов, которые и должны формировать конкурентную политическую борьбу. Ещё несколько десятилетий назад это было бы своего рода «приговором» для политического развития в России, но интернационализация мировой экономики предоставила ещё одну возможность противостоять авторитарному строю. Если бы ЮКОС успел бы интегрироваться в мировую экономику и стал бы непотопляем, то в России было бы по крайней мере две крупные политические силы – финансируемые компаниями лояльными власти, и финансируемые ЮКОСом. А политический плюрализм, конкуренция – это фундамент демократии и залог развития.

Таким образом, транснационализация и либерализация мировой экономики способствует демократизации и развитию национальных политических систем.

Из развития национальных политических систем имплицитно не следует принципиальное изменение мировой политической системы мира, ведь с точки зрения упомянутых выше концепций неомарксизма и неореализма, внутренние политические режимы не играют существенной роли. Но анализ современного взаимодействия мировых политических процессов позволяет обнаружить чёткую взаимосвязь между внутренними и внешними политическими процессами. Это служит основанием для концепции режимного детерминизма, разрабатываемого в рамках неолиберальной парадигмы.

Обоснование концепции режимного детерминизма можно найти и в чисто политическом контексте: например, рассматривая международные отношения в институциональном срезе, можно обнаружить, что тоталитарные и авторитарные страны представлены во внешней политике лишь государственными структурами, либо подвластными этим структурам частными компаниями, в то время как в демократических странах существует также множество различных негосударственных субъектов – коммерческих и некомерческих организаций, партий, образовательных учреждений и т.д., - распространяющих свою деятельность на множество стран и оказывающих существенное влияние на политические процессы. Ввиду того, что эти негосударственные акторы имеют свои собственные интересы и ресурсы, их поведение нельзя оценивать и прогнозировать в рамках неореалистской или немарксистской парадигмы, где эти субъекты вообще не признаются акторами мировой политики.

Другое чисто политическое обоснование режимного детерминизма можно найти и в бихевиористском срезе международных отношений: как можно применять общие категории анализа к элитам диктаторских режимов и к элитам демократий, если первые руководствуются своими собственными мотивами, а последние волей-неволей вынуждены представлять интересы электората? Адольфу Гитлеру, в условиях тотального контроля над информационным пространством не составляло труда мобилизовать население на вторжение в соседние страны, для обоснования которого выдумывались самые абсурдные предлоги. Можно ли ожидать аналогичного поведения от Ангелы Меркель? Даже если взять, казалось бы, самый ужасающий пример агрессивного поведения демократической страны – атаки США на Ирак, одним из обоснований которой являлось ложное представление о владении Ираком оружием массового уничтожения1, то и здесь следует отчётливо понимать, что этот вымышленный предлог должен быть достаточно правдоподобным, существенным и далеко не единственным, чтобы население поддержало войну. Ведь с точки зрения неореалистской парадигмы на тех же основаниях можно ожидать и войны США с Норвегией или Швецией – ведь эти страны также обладают нефтяными ресурсами и не имеют ядерного оружия. Конечно, неореалист мог бы обосновать невозможность такого конфликта балансом сил или чем-либо ещё, но не слишком ли очевидно, что население США попросту никогда не поддержит такую войну? И неважно даже почему не поддержит, важно, что мнение населения по данному вопросу играет роль и не может быть изменено, а значит, фактор демократии уже играет свою роль.

Иными словами, экономические и технологические преобразования настолько усиливают мощь демократизационных и кооперативистских тенденций, что основные принципы мировой политики, международного права и международной безопасности меняются в основании. Фактически, мы являемся свидетелями формирования новой, кооперативной эры мировой политики.