Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов (заочной формы обучения) по направлению подготовки бакалавров

| Вид материала | Учебно-методическое пособие |

- Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов (заочной формы обучения), 2673.94kb.

- Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов (заочной формы обучения), 786.65kb.

- Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, 540.45kb.

- Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, 1767.81kb.

- Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, 471.08kb.

- Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов специальности, 3115.64kb.

- Реферат как форма самостоятельной работы студента: методическое пособие по выполнению, 325.87kb.

- Методическое пособие для студентов заочной формы обучения Нижний Новгород, 1825.69kb.

- Методические указания по самостоятельной работе бакалавров 1-го года обучения по дисциплине, 50kb.

- Учебно методическое пособие Ростов-на-Дону 2006 Печатается по решению кафедры «Банковское, 485.3kb.

5.2.1. Какие теории были положены в основу работ Э. Чемберлина и Дж. Робинсон. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) теория трудовой стоимости, 2) теория трёх факторов производства, 3) теория предельной полезности, 4) теория гармонии, 5) теория уравновешивающих сил, 6) теория предельной производительности, 7) теория издержек производства, 8) теория сравнительных преимуществ, 9) теория мультипликационного процесса, 10) теория несовершенной конкуренции, 11) теория монополистической конкуренции.

5.2.2. Какие экономические термины и категории использует в своём анализе Э.Чемберлин. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) чистая конкуренция, 2) совершенная конкуренция, 3) свободная конкуренция, 4) монополия, 5) конкуренция, 6) монополистическая конкуренция, 7) дуополия, 8) олигополия, 9) несовершенная конкуренция, 10) дифференциация продукта, 11) совершенные субституты, 12) конкурирующий монополист, 13) чистая монополия, 14) монопсония.

5.2.3. Укажите ответы, верно характеризующие последствия монополистической и несовершенной конкуренции. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) снижается безработица, 2) растёт безработица, 3) недогрузка производственных мощностей, 4) обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, 5) покупатель платит сниженную цену, 6) покупатель платит равновесную цену, 7) покупатель платит цену, превышающую равновесную, 8) снижается объём производства, 9) увеличивается объём производства, 10) улучшается качество продукции, 11) ухудшается качество продукции, 12) ухудшается качество обслуживания населения, 13) улучшается качество обслуживания населения.

5.2.4. Какие экономические категории и термины использует в своём анализе Дж. Робинсон. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) монополистическая конкуренция, 2) несовершенная конкуренция, 3) дифференциация продукта, 4) абсолютная монополия, 5) сговор между фирмами, 6) олигополия, 7) конкурирующий монополист, 8) ограничение доступа в отрасль посторонних фирм, 9) монопольная прибыль, 10) монопсония, 11) эксплуатация труда, 12) предельный продукт труда, 13) минимальная зарплата, 14) дискриминация в ценах, 15) совершенные субституты.

5.2.5. Выберите термины и категории, введённые в экономическую науку Дж.Кейнсом. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) процент, 2) инвестиция, 3) ликвидность, 4) кризис, 5) совокупный спрос, 6) основной психологический закон, 7) занятость, 8) предпочтение ликвидности, 9) совокупное предложение, 10) ставка ссудного процента, 11) мультипликатор, 12) мультипликатор занятости, 13) мультипликатор дохода, 14) мультипликатор инвестиций, 15) предельная склонность к потреблению, 16) акселератор, 17) сверхкумулятивный процесс.

5.2.6. Какие меры, по Кейнсу, способны вывести экономику из кризиса. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) проведение умеренной инфляции, 2) повышение предельной эффективности капитальных вложений, 3) понижение Центральным банком учётной ставки процента, 4) активное вмешательство государства в экономику, 5) создание дополнительных рабочих мест, 6) рост производительного спроса, 7) рост потребительского спроса, 8) развитие потребительского кредита.

5.2.7. Выберите положение, соответствующие кейнсианскому направлению. Поставьте в ответ цифровые значения необходимых вариантов, указанных ниже.

Варианты ответа: 1) рынку внутренне присуща стабильность, 2) государственное вмешательство снижает стабильность рыночной экономики, 3) рынку внутренне не присуща стабильность, 4) государственное вмешательство в экономику является желательным, 5) контроль за динамикой денежного предложения, 6) содействие стабильности банковской системы.

5.2.8. Кому их учёных могли бы принадлежать данные идеи…

а) Парадоксом является то, что народное хозяйство в совершенном состоянии должно функционировать, не принося прибыли. Если ценность является симптомом бедности, то прибыль выступает симптомом несовершенства.

б) Когда занятость растёт, увеличивается совокупный реальный доход. Психология общества такова, что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же мере, в какой растёт доход.

в) У конкуренции есть плюсы, проявляющиеся в улучшении качества продукции и обслуживании покупателей. Но отрицательные последствия этой конкуренции – это плата за дифференцированное потребление.

г) Рост цен является источником монопольной прибыли, она всегда превышает среднюю норму, что приводит к нарушению законов рынка. Для решения этой проблемы нужно вмешательство государства.

д) К «национальному дивиденду» нужно относить всё то, что люди покупают на денежные доходы, а так же услуги, предоставляемые человеку жилищем, которым он ведает и в котором проживает.

е) В конце 36 главы этого учебника есть приложение «Краткий очерк истории экономических доктрин». В нём написано, что экономический анализ берёт начало «от древних философов и практиков, заинтересованных в политических проблемах своего времени», в том числе из произведений Аристотеля, Библии и «фактически в написанной народной культуре каждого народа».

ж) Предпринимательство своим новаторским характером отличается от рутинных функций менеджера. Предприниматель – это не изобретатель, а в лучшем случае человек, экономически реализующий изобретения.

з) Учреждение централизованного контроля, необходимо для обеспечения полной занятости, потребует значительного расширения традиционных функций правительства… но остаются широкие возможности для проявления частной инициативы и ответственности.

5.2.9. Определите фамилию ученого по словесному портрету…

а) Он родился в 1915 году, преподавал в Массачусетском технологическом университете, где основал экономический факультет. Работал консультантом конгресса и правительственных учреждений США. Был экономическим советником президента Дж. Кеннеди. Предпринял попытку систематизировать и объединить современные школы экономической науки. Один из первых американцев, получивших Нобелевскую премию.

б) Он предложил простую и, что важно, педагогически приемлемую форму изложения лучшего произведения Дж. Кейнса. Разработал аппарат кривых IS – LM, с помощью которого анализируют одновременно и рынок благ и денежный рынок.

в) Он всю жизнь преподавал в Гарвардском университете и только 2 раза в течение года работал на госслужбе и читал лекции в Западной Европе, объясняя положение своей теории об этой рыночной структуре. 10 лет возглавлял журнал «Куартели джорнел оф экономикс». За два года до смерти был избран заслуженным членом Американской экономической ассоциации.

г) Этот человек имел огромное влияние на экономическую мысль. Многие считают, что есть эпоха «до» и «после» него. Он родился в семье преподавателя политической экономии и логики Кембриджского университета, сам был его преподавателем и учеником А. Маршалла. Его наиболее известная книга стала ответом на депрессию 30-х годов ХХ века и «перевернула» неоклассику.

д) Он был учеником А. Маршалла, стал главой «кембриджской школы» после его смерти. Предложил решение проблемы общественной функции благосостояния, ввел понятие «национального дивиденда» и принцип вмешательства государства. Благодаря ему, в науке утвердилось мнение, что наличие внешних эффектов делает вмешательство государства легитимным (законным).

е) Его считают основоположником теории предпринимательства. Он анализировал социализм, как разновидность религии. Автор популярнейшей работы об истории экономических учений. Учился у Е. Бём-Баверка и Ф. Визера. Преподавал на Украине, в Германии, США. Занимался практической деятельностью и даже был министром финансов у себя на родине.

5.3. Тесты:

5.3.1. Й. Шумпетер считал марксизм продуктом…

а) развития рабочего движения

б) буржуазного мышления

в) социального развития

г) мещанского мировоззрения

5.3.2. В чем Й. Шумпетер видел основу экономического развития…

а) в постоянном «вливании» инвестиций в производство

б) в инновациях

в) в циклическом развитии по спирали

г) в увеличении совокупного спроса

5.3.3. Каковы две главные проблемы в исследованиях Й. Шумпетера

а) предпринимательство и динамическая неопределённость

б) непредсказуемость прибыли и постоянные риски

в) прибыль как доход и как риск от инвестиций

г) нет верного ответа

5.3.4. Как Й. Шумпетер понимал термин «предприниматель»

а) человек, осуществляющий инновации

б) человек, поставивший бизнес на прочную основу

в) человек, управляющий корпорацией по найму

г) менеджер

5.3.5. В теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина основным признаком «дифференциации продукта» является наличие товаров/услуг…

а) реального свойства

б) воображаемого свойства

в) и реального и воображаемого

г) но того, ни другого свойства

5.3.6. Согласно Э. Чемберлину, монополистическая конкуренция порождается избытком мощностей, обусловленной формированием цен…

а) ниже уровня издержек

б) на уровне издержек

в) превышающих издержки

г) нет верного ответа

5.3.7. В чём Э. Чемберлин видел сущность монополии…

а) возможность контролировать цену

б) контролировать издержки

в) контролировать предложение товара

г) все ответы верны

5.3.8. Какова специфическая особенность монополистической конкуренции по Э. Чемберлину

а) феномен избытка мощностей

б) дифференцированный товар

в) низкая цена как показатель низкого качества товара

г) минимальные издержки выпуска

5.3.9. В условиях несовершенной конкуренции по ДЖ. Робинсон, размеры (мощность) фирмы…

а) превышают оптимальный уровень

б) оптимальны

в) не достигают оптимального уровня

г) нет верного ответа

5.3.10. Основное противоречие (дилемма) монополистического производства у Дж. Робинсон

а) ценовая или неценовая конкуренция

б) совершенная или несовершенная конкуренция

в) увеличение объёмов производства или распределение богатства в обществе

г) эффективное производство или справедливость

5.3.11. Экономическая концепция Дж. Кейнса получила широкое распространение в первой половине ХХ века потому, что в ней…

а) было исследовано новое явление – воздействие институтов на экономику

б) был осуществлён синтез микро и макроанализа

в) очень точно была уловлена тенденция необходимости более активного государственного вмешательства в экономику

г) было впервые использовано понятие мультипликатора

5.3.12. В соответствии с концепцией Дж.Кейнса…

а) рыночная экономика может самостоятельно преодолевать любые кризисы

б) кризисы в рыночной экономике практически не ощущаются населением, потому что государство их регулирует

в) рыночной экономике хотя и свойственны кризисы, но они не оказывают существенного воздействия на экономику

г) экономика долго может оставаться в депрессии в сочетании с массовой безработицей

5.3.13. Из ниже приведённых положений найдите то, которое составляло бы основу методологии Дж. Кейнса

а) приоритет микроанализа

б) приоритет макроанализа

в) приоритет мегаанализа

г) приверженность к закону рынка Ж.Б. Сэя

5.3.14. В соответствии с «психологическим законом» Дж. Кейнса с ростом доходов темпы прироста дохода…

а) опережают темпы прироста дохода

б) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы

в) остаются на прежнем уровне

г) нет верного ответа

5.3.15. Для стимулирования потребительского спроса на инвестиции государство, по мысли Дж. Кейнса, должно регулировать норму ссудного процента…

а) в сторону увеличения

б) в сторону уменьшения

в) до конкретного уровня

г) нет верного ответа

5.3.16. Связь между объёмом национального дохода и инвестициями, по Дж. Кейнсу, выражает коэффициент…

а) аниматора

б) биномальный

в) акселератора

г) мультипликатора

5.3.17. У кого из этих экономистов учился Дж. Кейнс…

а) А. Маршалла

б) Д. Кларка

в) Г. Кэрри

г) Й. Шумпетера

5.3.18. Что лежало в основе «психологического закона» Дж. Кейнса…

а) эффективное совокупное предложение

б) эффективный совокупный спрос

в) общее неравновесие

г) мультипликатор

5.3.19. Что всегда обусловливает склонность человека к потреблению…

а) эффективный совокупный спрос и совокупное предложение

б) устойчивое отношение потребителя к сбережению

в) соотношение между инвестициями и уровнем дохода

г) нет верного ответа

5.3.20. Взгляды какой школы оказывали влияние на идеи Дж. М. Кейнса – учёного…

а) меркантилистов

б) классической политэкономии

в) неолибералов

г) неоклассиков

5.3.21. Какими 2 методами государство должно регулировать экономику по Дж. Кейнсу

а) налогообложением

б) денежной массой в обращении

в) девальвацией курса национальной валюты

г) фиксированием ссудного процента

5.3.22. Как государство может влиять на занятость по Дж. Кейнсу (два варианта ответа)

а) увеличивать зарплату

б) увеличивать инвестиции в производство

в) снижать налоги на прибыль

г) увеличивать цены на производимые товары

5.3.23. Фундаментальная причина безработицы по Дж. Кейнсу – это…

а) высокая зарплата

б) высокая ставка процента

в) низкая производительность труда

г) высокие цены на товары всех групп

5.3.24. Какое положение не принадлежит сторонникам кейнсианской школы

а) рынок не способен обеспечить автоматическое саморегулирование

б) рынок способен обеспечить автоматическое саморегулирование

в) необходимо государственное вмешательство в развитие рыночной экономики

г) необходимо расширять эффективный совокупный спрос в борьбе с безработицей

5.3.25. Какой современной школе принадлежит разработка механизма акселератора

а) неоклассики

б) неокейнсианцы

в) институционалисты

г) монетаристы

5.3.26. Назовите фамилию экономиста, пытавшего соединить неоклассические и неокейнсианские взгляды

а) Хикс

б) Филипс

в) Дэвидсон

г) Самуэльсон

5.3.27. Соединение микро и макроанализа было названо…

а) неоклассическим синтезом

б) посткейнсианством

в) неолиберализмом

г) консерватизмом

5.3.28. Пол Самуэльсон получил Нобелевскую премию за…

а) «симбиоз» взглядов современных школ

б) за теорию потребления и богатства

в) за теорию финансов и роли ожидания в экономике

г) за учебник «Экономикс».

Вариант 6. Теоретический вопрос: «Неолиберплизм и новое классическое наступление»

ЦЕЛЬ – сформировать основные понятия по развитию идей неолиберализма и его разновидностей, а также основные теории новых классиков – монетаризма, предложения, экономического роста, рациональных ожиданий и посткейнсианцев.

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Знать принципы и основные постулаты неолиберализма и его национальных разновидностей, иметь представления о воззрениях монетаристов, посткейнсианцев и основателей теорий экономического роста, предложения, ожиданий.

- Уметь анализировать идеи либерализма и неолиберализма, оперировать понятиями современных теорий, предназначенных для проведения политических курсов правительствами различных стран.

- Приобрести навыки современного экономического мышления и принятия взвешенного управленческого решения.

Краткая аннотация.

Термин «либерализм» с латинского языка означает «свободный». Это политическое и идеологическое течение, отстаивающее в экономической сфере свободу предпринимательства, ограничение вмешательства государства в хозяйственную жизнь, защиту интересов и прав собственников. Поэтому в большей части учение неокласссиков – либерально по своей сути.

Отсюда, признавая за экономической наукой связь с политикой и идеологией, в 20-30 –е гг. прошлого века сформировалось направление неолиберализм и приобрело ряд разновидностей: неомаржинализм в Австрии и Швейцарии, дирижизм – во Франции, ордолиберализм – в Германии. Неолиберализм – это попытка создания учения о народном хозяйстве на базе идей исторической школы, неоклассики и традиционного либерализма. С традиционным либерализмом направление роднит идея индивидуальной свободы на основе поощрения частной собственности. Отличает – макроэкономический анализ, который отстаивает необходимость государственного вмешательства в экономику, воздействуя на прибыль и защищая конкуренцию. Здесь безоговорочное значение утрачивает теория полезности, она больше не используется как инструмент исследования, а становится только приёмом.

Влияние неоклассиков на формирование основ неолиберализма оказали работы австрийских экономистов Мизеса и Хайека.

Людвиг фон Мизес (1881 – 1973), получил образование в Венском университете, работал в США. Основные труды: «Человеческая деятельность», «Всемогущее государство», «Антикапиталистический менталитет», «Теория и история», «Гносеологические проблемы экономической науки», «Основные начала экономической науки», «Социализм: экономический и социальный анализ». Воззрения Мизеса:

1)необходимость свободного предпринимательства как всеобщей основы хозяйства,

2)праксиология – учение о человеческом поведении и целях деятельности,

3)попытка разработать универсальные принципы выбора,

4)критика социализма и государственного вмешательства в экономику,

5)создание теории денег во время экономических циклов.

Фридрих фон Хайек (1899 – 1992), получил образование в Венском университете, работал в Великобритании, США, Германии, Австрии. Основные произведения» Дорога к рабству», «индивидуализм и экономический порядок», «Конституция свободы», «Право, законодательство, свобода», «Структура восприятия», «Контрреволюция науки», «Исследования по философии, политике, экономике и истории идей», «Экономическое мышление». Идеи Хайека:

социологический подход к экономическим явлениям,

- о невозможности математизации экономической науки,

- отрицание макроэкономического анализа, так как в основе хозяйственной жизни лежат индивидуальные, психологически-субъективные оценки и мотивы,

- отрицание общего равновесия,

- учение о спонтанном характере рыночного хозяйства: ведущая роль принадлежит рыночным механизмам, которые не только создают информационную систему, но и обладают возможностью эффективно распределять ресурсы, используя данные о потребностях и технологиях,

- любое вмешательство со стороны государства – подрыв рыночных механизмов, паралич хозяйства, поэтому любая экономическая политика невозможна, а реформирование – разрушительно,

- критика социализма и идей социальной справедливости, противопоставление капиталистической системы социалистической.

Можно считать, что неолиберальное направление набирало силу между идеями неоклассиков и неокейнсианцев. По мнению самих неолибералов, они сформулировали учение об экономическом выборе систем, но не нашли единства по вопросу о вмешательстве государства в экономику. После Второй мировой войны позиции неолиберализма в экономики стали использовать правительства многих стран.

Наибольшее влияние имели неолиберальные идеи на экономическую политику Германии, тем более что его идеи выражали еще в 30-е годы ХХ в. преподаватели Фрайбургского университета, где кафедру политэкономии возглавлял Вальтер Ойкен (1891 – 1950). Совместно с профессорами кафедры Францем Бёмом, Гансом Гроссманом – Дёртом, Леонгардом Микшем началась публикация многотомника «Порядок экономики».

Начиная с 1948 года, идеи школы Ойкена становятся официальной политикой Бонна. Последователи Ойкена стали издавать журнал «Ордо». По Ойкену «ордо» - это «строй соревнования» и отсюда германский неолиберализм – это «ордолиберализм».

Работы В. Ойкена: «Основные принципы экономической политики», «Основы национальной экономики». Воззрения учёного:

отличие одной системы от другой образуют нормы и формы хозяйствования, а также взаимоотношения людей, то есть «экономический порядок»,

- «чистых» форм хозяйствования две – централизованная и рыночная,

- принципиальное отличие рыночного хозяйства – самостоятельная деятельность рыночных субъектов под воздействием механизмов рынка,

- недостатки рыночной экономики – порождение олигополии и монополии, так как использование преимуществ рынка возможно при «полной» конкуренции,

- взращивание и защита конкуренции – главная задача экономической политики государства,

- нельзя допускать государство к планированию и регулированию экономического процесса, но его деятельность необходима для формирования элементов порядка.

На основе ордолиберализма была разработана концепция «социального рыночного хозяйства». Её создателями являются Альфред Мюллер-Армак, Александер Рюстов, Вильгельм Рёпке и Людвиг Эрхард (1897 – 1977), который в 60-е годы был канцлеров ФРГ, председателем христианско-демократического союза. Ему удалось соединить политику рыночного порядка (свобода, эффективность) с социальным выравниванием уровня жизни населения. Социальные условия в Германии улучшались благодаря принятым мерам:

денежная реформа стабилизировала денежное обращение,

- рост производства ускорила отмена ограничений на предпринимательскую деятельность,

- государство развивало и защищало свободную конкуренцию,

- со стороны государства осуществлялось социальное и правовое регулирование рынка труда и национального хозяйства.

Однако к началу 70-х годов ХХ в. возникший кризис перепроизводства и нехватки энергоресурсов заставил пересмотреть позиции неолибералов.

Ослабление интереса к неолиберализму вызвал также и волну критики на воззрения кейнсианцев. В целом, в этот период все экономические школы и направления находились в трудном положении – не было четкой позиции проведения экономической политики. Государственное регулирование давало трещину, и надо было отстаивать ценности рыночной экономики. В политику и экономические позиции государства входил консерватизм и неоконсерватизм (Рейган, Тэтчер). Его основными ценностями были не только крепкая семья, религия и патриотизм, но в экономической области – свобода, частная собственность, рыночное регулирование. Для решения задач экономической политики стали предлагать меры:

приватизация государственного сектора экономики,

- снижение перераспределения доли ВНП через бюджет,

- снижение налогов и социальных расходов,

- жесткость экономической системы из-за признания, что труд не является жизненной потребностью, поэтому надо заставлять трудиться.

Одним из влиятельных течений в рамках неоклассического направления стал монетаризм. Термин ввёл Карл Бруннер, чтобы выделить основной подход, определяющий экономическую политику, признающий исключительную важность денег в экономике и отдающий приоритет прямому регулированию темпов роста денежной массы – в противоположность воздействия на субъектов процентными ставками, налогами, трансфертами и госрасходами.

Основателем и лидером школы монетаризма является Милтон Фридмен (1912 – 1998), родился в бедной еврейской семье в Бруклине, выходец из Румынии. Советник американских президентов по экономике Никсона и Рейгана. Разработчик экономических программ развития в Израиле и Чили. Лауреат Нобелевской премии 1976 года за цикл лекций «Инфляция и безработица». Работы: «Монетарная история США», «Монетарная статистика США», «Тренды денежной массы в США и Соединённом королевстве».

Теории выдвинутые М. Фридменом:

теория перманентного дохода на основе исследование Ирвина Фишера по количественной теории денег,

- теория номинального дохода,

- проблемы циклов, инфляции и безработицы,

- критика математической модели кривой Филипса и признание того, что в долгосрочном периоде не существует связи между уровнем занятости и инфляции.

Последователи, внесшие дополнительные идеи в развитие монетаризма, А. Шварц, К. Бруннер, А. Мелцер, Д. Лейдлер, Р. Селден, Ф. Кейган.

За конкретными мероприятиями монетаризма они утверждали собственную философию на основе положений:

экономическая теория должна служить целям прогнозирования динамики экономических показателей, а уже потом – инструментом анализа,

- при анализе необходимо использовать макромодели,

- рыночная экономика устойчива внутренне относительно оптимального уровня производства, который определяется развитием производительных сил и запасом ресурсов,

- оптимальный уровень производства не исключает безработицы (естественной), такой уровень обеспечивается действием механизма цен и вмешательство в него со стороны государства – минимально,

- деньги в экономике играют ключевую роль, изменение их массы через эффект реальных кассовых остатков изменяет расходы и номинальные доходы (в краткосрочном периоде – изменение уровня цен и объема производства, в долгосрочном – только уровень цен),

- поддержание стабильного уровня цен – главная цель экономической политики, причём стабильность денежного обращения достигается, если масса денег растёт постоянным умеренным темпом, который зависит от долгосрочного темпа роста производства и скорости обращения денег,

- объем денежной массы должен находиться под контролем центрального банка.

Последние 50 лет ХХ века в истории экономических учений была определена разработками различных теорий на основе взглядов неоклассиков, неокейнсианцев и монетаристов.

Проблема обеспечения долговременного экономического роста стран привела к исследованию и выработке моделей на основе разных экономических подходов.

Так, на основе кейнсианства была предложена модель экономического роста англичанином Роем Харродом и американцев Евсеем Домаром.

Рой Харрод (1900 – 1978), учился и работал в Оксфордском университете. Работы: «Теория международной экономики», «Экономический цикл», «К теории экономической динамики». Его модель состояла из 3 частей и иллюстрировала циклическую и долгосрочную нестабильность макрорынка:

Фундаментальное уравнение роста – темп роста прямо пропорционален доле сбережений и обратно пропорционален капиталоемкости.

- Гарантированный экономический рост – это темп прироста дохода (продукта), при котором планы предпринимателя реализуются в точности (равновесны). Если рост окажется больше ожидаемого, то в действие вступит эффект акселератора и возрастут заказы на инвестиционные товары, а инвестиционный мультипликатор приведёт к росту производства. Если ожидания будут не выполненными (фактический рост будет меньше гарантированного), то механизм акселератора – мультипликатора будет действовать в сторону понижения.

- Естественный экономический рост – темп экономического роста при полной занятости трудовых ресурсов. И если расхождение фактического и гарантированного роста создают циклические колебания, то расхождения гарантированного и естественного роста ведут к хронической безработице.

Евсей Домар самостоятельно пришел к тем же выводам, поэтому модель носит название имя двух ученых. Хотя ещё два шведских экономиста Густав Кассель и Эрик Лундберг описали содержание этой модели немного раньше.

На основе идей неоклассиков разработал свою теорию цикла, определявшую экономический рост, американский экономист Роберт Солоу, родился в 1924 году в Нью-Йорке, учился в Гарвардском университете у В. Леонтьева. Занимался проблемами распределения зарплаты. Участвовал во Второй мировой войне, после неё окончил Колумбийский университет. В Массачусетский университет на преподавательскую работу его пригласил П. Самуэльсон. Входил в консультационный совет по экономике президента США Дж. Кеннеди, в конце 70-х годов был директором Федерального резервного банка Бостона. Его работы: «Линейное программирование и экономический анализ», «Теория роста: изложение», «Вклад в теорию экономического роста». Взгляды Р. Солоу:

модель Харрода – Домара неустойчива из-за фиксированной величины капиталоёмкости, а она должна быть переменной,

- траектория роста устойчива и норма сбережений имеет значение только до выхода экономики на данную траекторию (чем больше сбережения, тем выше поднимается график, но потом темп роста зависит только от населения и технологического прогресса),

- чем больше норма сбережений, тем выше капиталовооруженность работника в состоянии сбалансированного роста, то есть сам темп сбалансированного роста будет выше.

На основе данных этой модели сразу 6 экономистов независимо друг от друга сделали вывод: ставка процента должна быть равна темпу роста населения при сбалансированном росте экономики.

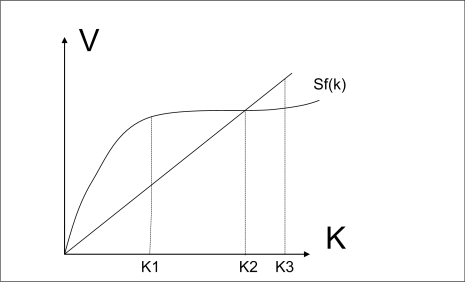

Представитель посткейнсианства Н. Калдор в теории экономического роста пошёл по другому пути. Он принял за основу положение Дж. Кейнса, что инвестиции величины заданные и определяют норму прибыли, а не на оборот. Поэтому теория экономического роста может быть описана двумя ситуациями:

рост инвестиций больше сбережений – инфляция неизбежна, прибыль растёт больше зарплаты; часть прибыли начинает сберегаться и догонять инвестиции,

- инвестиции ниже сбережений – цены на товары падают быстрее, чем зарплата, сбережения уменьшаются из-за снижения нормы прибыли, и равновесие – восстанавливается.

На графике проиллюстрировано данное положение.

Экономическая теория предложения – это наиболее практически ориентированная концепция. Она представляет собой набор положений, из которых центральным является утверждение о том, что взаимозависимость и эффективное использование ресурсов имеют значение для роста национального производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.

У этой теории есть 4 узловых момента:

1) синтез двух идей Л. Мизеса и Ф. Хайека – основа рыночной экономики – порядок и запрет вмешательства государства, проведение перераспределительной бюджетной политики без вмешательства профсоюзов,

2) теория безработицы на основе идей М. Фридмена и М. Фелдстейна – своеобразие которой в том, что главным фактором роста безработицы названа система социального обеспечения, которая искусственно занижает предложение труда, и распределение ресурсов становится неоптимальным,

3) вопросы инфляции, по которым поддерживается версия монетаристов, оцениваются различные факторы непредвиденной инфляции и роли денежной политики в её устранении и вопросы о равновесии бюджета,

4) самостоятельная теория экономического роста, когда в центре исследования – факторы сбережения, стагнации, а особенно – налогообложение, которое изменяет инвестиционный процесс; здесь же рассматривается бюджетный дефицит, который снижает сбережения и наносит ущерб экономическому росту (эффект Барро – государственный сектор и его спрос вытесняет частный спрос на кредитные ресурсы, а значит – увеличивается доля государства в ВВП).

Сторонники экономической теории предложения предлагают оставить за государством политику налогообложения. Они настаивали на политике снижения налогов, но не одинаково для всех рыночных агентов. Снижение должно идти с инвестиций и граждан, имеющих большие доходы. В результате сбережения будут становиться инвестициями, и вырастет число рабочих мест. Выиграют все, даже люди с низкими доходами, так как получат стимулы к дополнительной работе, что увеличит предложение рабочей силы.

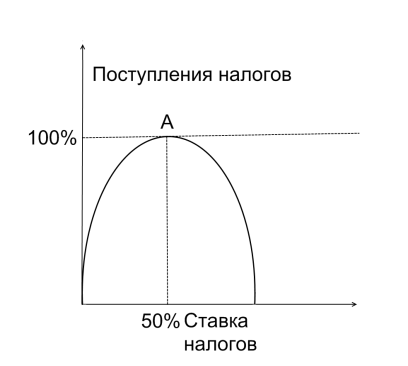

Идея налоговой реформы для развитых стран была обоснована Артуром Лаффёром. Она предусматривала снижение налоговых ставок дифференцировано, а так же оговаривался объём налоговых поступлений на основе кривой Лаффёра. Основные идеи, проиллюстрированные кривой:

если объём налоговых поступлений функция, значение которой равны на концах 0 и 1 (100%) при ставке налога от 0 до 1, то объем поступлений будет равен 0,

- внутри отрезка функция будет достигать максимума,

- в некоторой области значений ставок налогов (вверх к максимуму) их увеличение ведёт к росту объёма налоговых поступлений – это область нормальных налоговых ставок,

- при дальнейшем росте ставок налога (вниз от максимума) идёт уменьшение поступлений, это запретительная зона ставок налогообложения.

На графике проиллюстрировано данное положение.

Практическая реализация идей ЭТП выявила слабые позиции:

механизм инфляции и борьбы с ней нельзя проводить только с помощью налогов,

- правительство сознательно приходит к дефициту бюджета.

История применения ЭТП закончилась с уходом Р. Рейгана с поста президента США.

Теорию рациональных ожиданий сформулировал американский математик Джон Мут, родившийся в Чикаго в 1930 году и написавший книгу «Рациональные ожидания и теория движения цен». Основные идеи ученого:

снятие противоречий в модели цены для ситуации неопределённости и риска, когда поведение субъектов зависит от ожиданий,

- нарушается логика, если функции ожидания задаются из вне,

- субъективные ожидания могут быть равны математическому ожиданию соответственной переменной,

- экономическая задача – получить оценки параметров и использовать их для прогнозирования экономической политики.

Данные воззрения привели к дальнейшим исследованиям Р. Лукаса и Л. Рэппинга. Однако у этой теории были предшественники, которые определяли позиции ожидания, исследуя неопределённость и риски.

Например, истоки теории ожидания можно найти в работах математиков ХУШ века Габриеля Крамера и Даниила Бернулли. Они предположили, что ожидаемая полезность выигрыша является логарифмической функцией его величины. Эту идею использовали в теории ожидаемой полезности Дж. Нейман и О. Моргенштерн.

Джон (Иоганн) фон Нейман (1903 – 1957) был первым профессиональным математиком, который изменил подход к общественным наукам. Учился в родном Будапештском и Цюрихском университетах, преподавал математику в Берлине, Гамбурге, а с 1930 года – в Принстоне США. Работы: «К теории статистических игр», «Об экономической системе уравнений и обобщении теоремы Брауэра о неподвижной точке». В них он доказывал, что макроравновесие существует при условии, когда максимизация в прямой задаче темпа экономического роста равна минимизируемой в двойной задаче норме процента. В США он познакомился с коллегой по университету Оскаром Моргенштерном (1902 – 1977), родился в Австрии, был директором Австрийского института исследований экономических циклов. Под влиянием О. Моргенштерна Нейман стал заниматься экономической теорией. Вместе они написали работу «Теория игр и экономическое поведение» (1944), которая положила начало применению теории игр в экономике, политологии, биологии, информатике, военном деле. В работе была сформулирована теория ожидаемой полезности, которая стала инструментом современной неоклассической микроэкономики. Она имела нормативное применение, чтобы улучшить качество принимаемых решений, анализировать ситуацию на рынке ценных бумаг.

На неё опирался Р. Лукас при изучении циклических колебаний в условиях неопределённости. В работе Роберта Лукаса и Тимоти Сарджента «Рациональные ожидания и экономическая практика» (1991, Нобелевская премия в 1995) отмечалось, что если вся, имеющаяся в наличии информация, оптимально используется участниками хозяйственных процессов при формировании своих ожиданий, то их можно считать рациональными. В отличие от адаптивных ожиданий (прошлой опыт, прошлая информация) рациональные ожидания складываются на всей информации, они быстро приспосабливаются к меняющейся конъюнктуре, приводят рынки в устойчивое положение. Существует несколько вариантов макроэкономической модели, связанной с теорией рациональных ожиданий, но все они имеют характерные моменты:

микроэкономические зависимости переносятся на макроуровень,

- функции совокупного спроса и совокупного предложения прямо зависят от ошибок прогнозов субъектов,

- ожидания рациональны,

- экономическая политика отражается или уровнем предложения денег, когда «денежное правило» предполагает: масса денег изменится, чтобы минимизировать отклонения системы от «естественного» состояния, и поэтому является функцией прошлых значений денежной массы и объема капитала, определяющего потенциальные возможности страны, или при помощи переменных, влияющих на совокупный спрос и совокупное предложение.

Стабильность цен на основе теории рациональных ожиданий предполагает строгое выполнение правила низких и стабильных темпов роста денежной массы, отвечающей долговременным тенденциям роста производства. Кроме того, обязательное доверие должны испытывать люди к правительству и эффективности проводимой политики.

Практика показала, что адаптация к изменениям в политике длится от года до полутора лет, а это много, чтобы говорить о рациональных ожиданиях субъектов и строить политику строго по монетарному сценарию.

Параллельно ТРО развивалась модель ограниченной рациональности, которая стала методологической основой поведенческой теории в экономике.

Исследования носили междисциплинарный характер. В данной формальной модели определялось поведение человека в экономике. Она стала альтернативой теории максимизации полезности и прибыли. Её с успехом применяют в нормативных рекомендациях и компьютерных программах.

Разработал модель «ограниченной рациональности» Герберт Саймон, родившийся в 1916 году в городе Милуоки. Окончил Чикагский университет, работал в муниципалитете Чикаго, преподавал в Иллинойском технологическом университете и университете Карнеги - Меллона. Работы: «Административное поведение», «Модели человека: социальная и рациональная», «Организация» (совместно с Дж. Марчем, «Наука об искусственном», «Как люди решают проблемы» (совместно с А. Ньюэллом). Идеи Саймона относительно теории:

проблема субъекта в возможностях обработки информации (возможности человека ограничены информационным и счётным потенциалами),

- не может быть всеобъемлющей функции полезности, которая позволяла бы сравнивать альтернативы, она имеет лишь два варианта – удовлетворительный и неудовлетворительный,

- поиск идёт до приемлемого варианта и прекращается,

- в каждый момент времени у человека есть представление о том, на что он может рассчитывать (уровень притязания),

- достаточно интуитивного представления, чтобы определить вариант выше или ниже уровня притязания,

- следование правилам притязания выгоднее, чем рассчитывать оптимум.

Итак, эта модель позволяет быстро принять решение. Зная структуру притязаний можно предвидеть действия и результаты поступков.

Проблемами глобализации сегодня занимаются экономисты разных направлений. Но до сих пор не выработано международное определение «глобализация».

Ф. Снайдер профессор по европейскому союзному законодательству считает, что глобализация – совокупность многогранных, неравномерных, часто противоречивых процессов экономических, политических социальных, культурных, которые характеризуют наше время.

- Существуют параллельные термины: «пространственное сжатие», «универсализация», «конвергенция», «постмодернизм», «унификация мира», «мировой порядок», «западнизация», «американизация».

- Считают синонимом глобализации термины «либерализация и большая открытость», «ускорение взаимозависимости», «интернационализация».

- И. Валлерстайн считает, что термин бесперспективный и его не следует употреблять.

Споры касаются не только термина, но и самого процесса. Считается, что…

- глобализация – это драматическое увеличение объёма международных трансакций в торговле, финансовых потоках, в движении инвестиций, перемещении информаций, идей и культуры, связанных с технологическим обменом (Омэн, Найяр),

- глобализация – это увеличивающаяся взаимозависимость рынков и производства в разных странах через торговлю товарами, услугами, трансграничные потоки капитала и обмен технологиями (Нунненками, Остри, Харт, Пракаш),

- глобализация – это процесс, когда глобализм становится более плотным, с взаимосвязями на межконтинентальных уровнях и взаимозависимостью на уровнях капитала, информации, идей, людей (Кеохейн, Нье),

- глобализация – это возникновение единого всемирного или глобального общества, конвергенции вкусов, гомогенности между различными нациями (Робертсон, Физерстоун, Бэрок, Лазар),

- глобализация – это размывание государственности (Анжел, Киндлебергер, Омая, Дикен, Сорос),

- глобализация – это многофакторный процесс, основными чертами которого являются (Р. Петрелло, профессор политэкономии, Генеральный директор Комиссии ЕС по прогнозам и оценке в науке и технологии):

- глобализация финансовых рынков,

- интернационализация корпоративных стратегий, особенно признание конкурентоспособности в качестве источника создания богатства,

- распространение технологии и связанных с ней исследований, разработок, знаний по всему миру,

- трансформация образцов потребительского поведения в культурные продукты и распространение вместе с потребительскими товарами на рынках,

- интеграция регулирующих возможностей национальных обществ в глобальную политико-экономическую систему,

- ослабление роли национального государства и определение правил для глобального управления.

- глобализация финансовых рынков,

Названные подходы к проблемам глобализации имеют слабые стороны – ограничения, причём, глобализацию нельзя рассматривать как новый, уникальный процесс (Биерстекер, Юсуф) – это «несколько исторических волн» развития интернациональной экономики. Более того, многие считают, что глобализация не является качественно новым процессом, существенно отличающим от предыдущих.

В целом, теория глобализации может отражаться в сути таких позиций (Гордон, Хирст, Томпсон, Ален, Линда Вайс):

Современная высоко интернационализированная экономика не является беспрецедентной. Это одно из многочисленных отдельных её состояний, которые существовали с того момента, как экономика стала основываться на новых технологиях с периода индустриализации 1860-х годов.

- В некоторых отношениях современная экономика менее открыта и интегрирована по сравнению с тем, как это было с 1870-х годов по 1914 год.

- Транснациональных компаний в мире мало и тенденции их увеличения в мире не наблюдается. Много компаний «базируется национально» и «действуют интернационально», имея большую часть активов, производства, продаж, НИОКР в стране происхождения.

- Мобильность капитала преувеличена, не наблюдается смещение инвестиций и занятости из развитых стран в развивающиеся.

- Современная экономика далека от глобальной, так как большинство инвестиций и финансовых потоков концентрируется вокруг Европы, Японии и Северной Америки.

- Главные экономические державы имеют скоординированные возможности влиять на финансовые рынки и экономические тенденции.

- Глобальный рынок не свободен от регулирования и контроля.

Отсюда, многие теоретические построения глобализации в действительности связаны с процессами изменения роли национальных государств в современном мире.

6.2. Аналитические вопросы: