Министерство транспорта россии дальневосточная государственная морская академия имени адмирала Г. И. Невельского

| Вид материала | Документы |

СодержаниеРешение проблемы соизмерения полезностей товаров |

- «Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова», 256.52kb.

- «морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского», 3360.78kb.

- Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, 175.94kb.

- Совершенствование управления конкурентоспособностью предприятий сферы услуг (на примере, 350.16kb.

- План работы факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки фгбоу, 57.57kb.

- Шаблон рабочей программы дисциплины министерство сельского хозяйства российской федерации, 54.19kb.

- Преодоление феномена бедности трудоспособного населения в системе приоритетов экономической, 321.38kb.

- Министерство образования и науки российской федерации государственная классическая, 244.54kb.

- Китайской Народной Республики приобрели особо важное значение и потребовали их скорейшего, 191.52kb.

- Министерство образования и науки российской федерации, 165.89kb.

Приложение 6

Решение проблемы соизмерения полезностей товаров

Из истории экономических учений следует, что самой трудной для экономистов является проблема соизмерения полезностей товаров. В частности, П.Р.Леиашвили пишет: "... если признать, что товары обладают абстрактной (общественной - С.Б.) полезностью, то приходится признать вместе с тем, что в качестве таковых они соизмеримы. Но как? Именно здесь и возникают основные трудности для экономистов ..." [74, С. 174].

На наш взгляд, решение проблемы соизмерения полезностей товаров разного назначения неотделимо от поиска экономической категории, "погашающей" различия конкретного труда с целью сравнимости товаров по стоимости.

Исследование начнем с категории "меновая стоимость", так как "меновая стоимость прежде всего представляется в виде количественного соотношения, в виде пропорции, в которой потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные стоимости другого рода ..." [87, С.44]. В то же время любая "...потребительная стоимость, или благо, имеет стоимость лишь потому, что в ней овеществлен ... абстрактно человеческий труд" [87, С.47] и товары соизмеряются количествами содержащегося в них абстрактного труда, "... его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее время находит, в свою очередь, свой масштаб в определенных долях времени, каковы: час, день и т.д." [87, С.47].

Таким образом, меновая стоимость - это пропорция, в которой "стоимость одного товара относится к стоимости каждого другого товара, как рабочее время, необходимое для производства первого, к рабочему времени, необходимому для производства второго" [87, С.48]. И "... то общее, что выражается в меновом отношении, или меновой стоимости товаров, и есть их стоимость" [87, С.47].

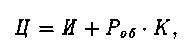

Цена производства - денежное выражение "меновой стоимости", как известно, определяется тремя элементами: издержками на производство товара, авансированным на его производство каппта-

-282 -

лом, общей нормой прибыли и рассчитывается по формуле:

(П.6.1)

(П.6.1)[img]yko1959592.pochta.ru/poltrteorstr282.JPG[/img]

где Ц - цена производства товара;

И - издержки производства товара;

Роб - общая норма прибыли;

К - капитал, авансированный в отдельно взятую сферу производства.

Возникает вопрос. Если обмен товаров производится по ценам производства, то в какой категории "погашается" специфичность труда отдельно взятых сфер производства? Ведь из-за неоднородного конкретного труда в каждой отрасли "издержки производства для каждого капиталиста носят специфический характер" [88, С. 173] и потому они (издержки в разных отраслях) не могут служить основой для соотношения стоимостей товаров. Объясняется это тем, что товар создается трудом, имеющим две стороны: трудом конкретным, характеризующим качество вещи, и трудом абстрактным, отражающим количество рабочего времени, расходуемого на изготовление вещи с определенными потребительскими свойствами, т.е. любому абстрактному труду (стоимости), по которому обмениваются товары, соответствует какой-то труд конкретный (потребительная стоимость), по которой товары никак не обмениваются.

Цена производства рассчитывается как сумма издержек производства товара и части "... годовой средней прибыли на капитал, применяемый в производстве товара ..." [88, С.172]. Так, по Марксу, средняя прибыль, "... присоединяемая к этим издержкам производства, не зависит от условий соответствующей особой сферы производства ..." [88, С.173]. Так ли это на самом деле? Что же, на развитом капиталистическом рынке категория "меновая стоимость" проявляет себя в "цене производства товара" именно посредством средней прибыли как отношения средней прибыли одного товара к средней прибыли другого ? Автор с этим не согласен. Ведь субъекты рынка (продавец и покупатель) обменивают товары между собой не по средней прибыли, а по цене производства, так как для производителя

-283-

условием расширенного воспроизводства (за счет прибыли) является, в первую очередь, воспроизводство простое (возмещение индивидуальных издержек продавца на производство товара).

Средняя прибыль, по Марксу, может быть рассчитана как "... простая средняя на каждую сотню авансированного капитала" [88, С.173] или произведение общей для всех сфер производства нормы прибыли на отдельно взятый авансированный капитал как сумму постоянного и переменного капиталов, который так же, как издержки на производство товара, специфичен для каждой сферы производства. Объясняется это тем, что "специфическое развитие общественной производительной силы труда в каждой отдельной сфере производства различно по степени, выше или ниже в зависимости от того, каково количество средств производства, приводимых в движение определенным количеством труда, или - при данном рабочем дне - определенным числом рабочих, т.е. оно обратно пропорционально количеству труда, требуемого определенным количеством средств производства" [88, С. 178-179]. Поэтому капиталы в разных сферах производства содержат неодинаковые доли постоянного и переменного капитала, т.е. авансированные капиталы имеют различное органическое строение в зависимости от определенного уровня производительности труда и его полезности.

Следовательно, авансированный капитал так же, как издержки на производство товара, в каждой сфере производства имеет специфический характер и потому не может служить основой для "погашения" специфичности в цене производства.

Третьим элементом цены является норма прибыли. В индивидуальной стоимости индивидуальна и норма прибыли. Именно специфичность нормы прибыли в каждой сфере производства обусловливает перелив капиталов из сфер производства, где она ниже, в сферы производства, где она выше, так как целью производства для каждого капиталиста является большая масса прибыли, которую он получит в той сфере производства, где выше норма прибыли как отношение этой прибыли к авансированному примененному капиталу, т.е. эффективность затрат капиталиста, который, естественно, заинтересован в повышении эффективности затрат. Поэтому "... ка-

-284-

питал извлекается (капиталистом – С.Б.) из отрасли с более низкой нормой прибыли и устремляется в другие, которые приносят более высокую прибыль. Посредством такой постоянной эмиграции и иммиграции, - словом, посредством своего распределения между различными сферами производства, в зависимости от понижения и повышения нормы прибыли, капитал обусловливает такое соотношение между спросом и предложением, что в различных сферах производства создается одна и та же средняя прибыль, и благодаря этому стоимости превращаются в цены производства. Это выравнивание капиталу удается осуществить тем полнее, чем выше капиталистическое развитие в данном национальном обществе, т.е. чем больше условия данной страны приспособлены к капиталистическому способу производства"[88, С.214]. При этом "постоянное выравнивание постоянно возникающих неравенств происходит тем быстрее, чем, во-первых, подвижнее капитал, т.е. чем легче он может быть перенесен из одной сферы и из одного места в другие; во-вторых, чем скорее рабочая сила может быть переброшена из одной сферы в другую, из одного центра производства данной местности в другой" [88, С.214-215].

Итак, как видим, что общая норма прибыли - следствие стихийного перелива капиталов и рабочей силы из одной сферы производства в другую. И только межотраслевая конкуренция капиталов в разных сферах производства за более высокую норму прибыли и конкуренция внутри этих сфер производства так распределяет общественный капитал между ними, что цена производства в каждой сфере складывается "... по образцу цен производства в сферах среднего строения ..." [88, С.189] и "... выравнивает нормы прибыли различных отраслей" [88, С.197], рационально распределяя (с приближением к общественной потребности в тех или иных товарах) всю массу общественного рабочего времени при данном уровне развития производительных сил между различными сферами производства.

Следовательно, из трех элементов, определяющих цену производства: издержек на производство товара, авансированного капитала, общей нормы прибыли, первые два элемента для каждой отдельно взятой сферы производства носят специфический характер по

-285-

отношению к конкретному труду, создающему потребительную стоимость товара, и только общая норма прибыли, с помощью которой в цене производства учитывается средняя прибыль, в которой, как мы поняли, "погашаются" различия полезного труда на производство потребительной стоимости товара, создает условия для сравнения различных товаров по стоимости, или соизмерения полезностей этих товаров.

Таким образом, общая норма прибыли - экономическая категория, превращающая цену товара из индивидуальной рыночной стоимости в общественную меновую стоимость, которая в деньгах (т.е. в превращенной форме) представляется ценой производства. Общая норма прибыли - экономическая категория, в которой "погашаются" и соизмеряются различия конкретного труда разных товаров всего общества (их полезности) и весь труд, затрачиваемый на производство каждого товара (конкретный и абстрактный), по К.Марксу, сводится к труду абстрактному, в соответствии с массой которого соизмеряются и обмениваются товары всего общества, обладающие различной полезностью.

Итак, именно категория общей нормы прибыли решает проблему соизмерения полезностей товаров.

Из вышеизложенного становится понятно, что общая норма прибыли на рынке свободной конкуренции формируется стихийно, под влиянием перелива капиталов из одной сферы производства в другую.

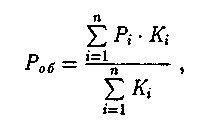

Как же можно рассчитать общую норму прибыли и применять ее на практике? По Марксу, общая норма прибыли представляет "... собой среднее из различных норм прибыли" [88, С. 172] и в этой связи может быть выведена как средняя арифметическая из неодинаковых норм прибыли в разных сферах производства.

Но помимо фактора органического строения капитала в общей норме прибыли учитывается еще относительная величина "... капитала, вложенного в каждую отдельную сферу ..."[88, С. 178] или та доля, "... которая поглощается каждой отдельной сферой производства из всей массы общественного капитала" [88, С. 178] и поэтому общая норма прибыли может быть выведена как средневзвешенная

-286-

величина, т.е. как алгебраическая сумма произведения норм прибыли отдельных сфер производства на авансированные в эти сферы капиталы, поделенная на сумму всех авансированных капиталов, или совокупный общественный капитал, т.е.:

(П.6.2)

(П.6.2)[img]959592.pochta.ru/poltrteorstr286.JPG[/img]

где Pоб - общая норма прибыли;

Pi - норма прибыли отдельно взятой сферы производства;

Ki - капитал, авансированный в отдельную сферу производства;

п - количество сфер производства.

Если на капиталистическом рынке рациональному распределению общественного рабочего времени способствовала и продолжает способствовать норма прибыли, потому что именно под влиянием межотраслевой конкуренции капиталов из-за нормы прибыли капитал извлекался капиталистом "... из отрасли с более низкой нормой прибыли ..." и устремлялся в другие отрасли, которые приносили "... более высокую прибыль" [88, С.214], то на планомерном рынке аналогичную функцию по оптимальному распределению общественного рабочего времени должен выполнять (в совокупности с противозатратным ценообразованием и другими механизмами) показатель " абсолютной эффективности капитальных вложений", который рассчитывается как отношение годовой массы прибыли производителя к капитальным вложениям в развитие его материальной базы. Аргументируется это тем, что капитальные вложения на микроуровне планомерного рынка по экономической природе и практическому назначению тождественны основному капиталу - части авансированного капитала (за вычетом из авансированного капитала оборотного капитала). Капитальные вложения и основной капитал - денежные средства в создание основных фондов (пассивных и активных) материальной базы производителя. В стоимость товара абсолютные величины как капитальных вложений, так и основного капитала переносятся по частям с помощью амортизационных отчислений.

-287-

Основное отличие капиталистического рынка от планомерного состоит в том, что, если на первом при определенной концентрации производства имеет место конкуренция между производителями однородных товаров, то на втором концентрация аналогичного производства много выше, и в этой связи на этом рынке конкуренция просто невозможна. При этом необходимость в переливе капиталов (капитальных вложений и рабочей силы) из одних сфер производства в другие и на образование новых отраслей сохраняется. Экономическим инструментом, с помощью которого координационным центром может осуществляться направляемая стратегия перераспределения ресурсов на планомерном рынке, является единый народнохозяйственный норматив абсолютной эффективности капитальных вложений, функциональные свойства которого не только соответствуют функциональным свойствам общей нормы прибыли, но приобретается новое - направляющее. Единый народнохозяйственный норматив абсолютной эффективности капитальных вложений: а) направляет экономически обоснованный, с учетом тенденций НТП, перелив капитальных вложений и рабочей силы общества (его совокупное рабочее время) из сфер производства, где они (капитальные вложения и рабочая сила) избыточны с позиций единого народнохозяйственного подхода и общественного спроса конкретных потребителей, в сферы производства, где ощущается их дефицит; б) выполняет функцию "общей нормы прибыли" по формированию "равновесной рыночной цены производства", или превращенной формы "общественной меновой стоимости товара", которую самостоятельно по определенному правилу индивидуально рассчитывает каждое предприятие-производитель. Его меновую стоимость по тому же правилу проверяет и индивидуально утверждает при заключении долгосрочного договора (как правило, на период окупаемости капитальных вложений) предприятие - непосредственный потребитель.

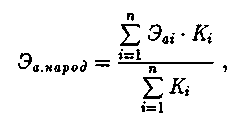

В связи с тем, что экономическая природа и практическое назначение общей нормы прибыли и единого народнохозяйственного норматива абсолютной эффективности капитальных вложений однородны, последний определяется, по аналогии с общей нормой при-

-288-

были, по формуле:

(П.6.3)

(П.6.3)[img]959592.pochta.ru/poltrteorstr288.JPG[/img]

где Эа.народ – единый плановый народнохозяйственный норматив абсолютной эффективности капитальных вложений, рассчитываемый в координационном центре страны (головном компьютере), руб./руб.;

Эаi – прогнозируемый показатель абсолютной эффективности капитальных вложений, учитывающий тенденции НТП в отдельно взятой i-й сфере производства, руб./руб. Рассчитывается и направляется в координационный центр предприятием-производителем, которое, с помощью предлагаемой кредитной политики, экономически заинтересовано в его максимальном повышении. Из-за неравномерности прогресса в разных сферах производства показатели их абсолютной эффективности различны;

Ki – капитальные вложения, авансированные в отдельно взятую i-ю сферу производства, руб. Информация об этих капитальных вложениях направляется в координационный центр страны;

п – количество предприятий народного хозяйства.

Координационный центр, исходя из общей социально-экономической стратегии развития производительных сил народного хозяйства, задает для всех предприятий страны, независимо от органического строения их производственных фондов (рентабельность по себестоимости этих предприятий различна), единственный и единый директивный норматив абсолютной эффективности капитальных вложений Эа.народ, который с помощью комплекса правил экономически вынуждает отдельные предприятия повышать собственную индивидуальную эффективность не только в своих интересах, так как большей плановой эффективности соответствует большая масса плановой прибавочной стоимости, на величину которой предприятие вправе твердо рассчитывать, но и в интересах непосредственных потребителей, покупающих все более дешевую продукцию у своего предприятия-производителя.

- 289 -

С помощью единого народнохозяйственного норматива абсолютной эффективности капитальных вложений решаем проблему единого подхода к развитию различных предприятий и регионов страны, что ставит все предприятия и регионы в равные стартовые экономические условия.

- 290 -

Приложение 7

Трудовая теория стоимости А.Смита и полезностно-трудовая теория стоимости

Напомню, до 1992 г. в СССР вся мощь государства была направлена на внедрение в сознание масс идеи о приоритете общественного интереса.

Но сегодня видно, и время доказало, что человек по своей природе, особенно в хозяйственной деятельности, остался эгоистом [139, С.393]. Тем самым трудовая теория стоимости А.Смита доказала свою жизнеспособность не только на Западе, но и на территории бывшего СССР.

Предлагаю решать проблему иначе. Не подавлять личные интересы участников регулируемого рынка, а согласовать их между собой и стратегией экономического роста страны, т.е. общественным интересом. Утверждаю, путь к общему интересу может лежать лишь через согласование личного, являющегося самым сильным. Если задействовать и согласовать личные интересы, будет работать общий. Такая экономическая система, способная согласовать личные интересы с общим, выявлена в полезностно-трудовой теории стоимости. Конкретно проявляет себя следующим образом.

1. Личный интерес каждого трудящегося состоит в том, чтобы получать правильно начисляемую заработную плату, т.е. по способностям и трудовому вкладу.

Формула (4.5) расчета заработной платы по способностям учитывает такие количественно определимые качественные факторы, как образование (необходимый срок обучения), приобретенные навыки и уровень управления для руководителей. Или по формуле (4.5) молодежи становится экономически выгодно учиться, совершенствовать свои трудовые навыки и повышать научно-технический потенциал страны.

В результате в обществе будут установлены правильные пропорции в заработной плате рабочего и инженера, экономически поднят престиж работников сложного труда, т.е. технической и творче-

-291 -

ской интеллигенции.

Формулы (4.14, 4.15, 4.16) расчета заработной платы по трудовому вкладу согласуют экономические интересы всех категорий работников предприятия: основных и вспомогательных рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и управленцев по принципу "круговой поруки". Здесь, с одной стороны, обеспечивается единый подход, а с другой, исключается уравнительное распределение в оплате труда.

2. Каждый производитель товара или услуги одновременно является потребителем сырья, из которого производит свой товар. Или все участники регулируемого рынка, т.е. самостоятельные предприятия и отдельные граждане, одновременно являются продавцами (производителями) и покупателями (потребителями). Их личные интересы концентрируются в цене, когда покупатель желает купить товар дешевле и лучше, а продавец - получить больше прибыли, заключенной в цене его реализации. Это условие в формуле (2.10) расчета индивидуальной рыночной стоимости устойчиво выполняется, т.е. устойчиво согласуются личные интересы покупателя и продавца.

3. "Личный" интерес государственного бюджета состоит в том, чтобы получить больше налогов, предприятия - отдать их меньше. Отсюда - дефицит государственного бюджета, нехватка средств для социальных программ. Налогообложение в нашей теории стоимости устойчиво согласует "личные" интересы государства и каждого самостоятельного предприятия: норматив отчисления от балансовой прибыли предприятия в госбюджет автоматически понижается, самостоятельному предприятию - увеличивается, но так, что масса распределяемой плановой прибыли нарастает в обоих направлениях. Причем в большей мере - в пользу предприятия, что создает ему условия для реального самофинансирования и равновесного расширенного воспроизводства.

4. Общий интерес проявляется в едином плановом народнохозяйственном нормативе абсолютной эффективности капитальных вложений, или стратегии экономического роста страны. "Личный" интерес самостоятельного предприятия - в его индивидуальном пла-

-292-

новом и объективном показателе абсолютной эффективности капитальных вложений. Когда индивидуальный плановый показатель абсолютной эффективности капитальных вложений совпадает по величине с единым плановым народнохозяйственным нормативом абсолютной эффективности капитальных вложений, тогда личный интерес каждого работника предприятия совмещается с экономическим интересом общества в целом. Такое совмещение в полезностно-трудовой теории стоимости осуществляется устойчиво.

Анализ изложенного дает возможность сделать вывод о том, что в отношении личного интереса трудовая теория стоимости А.Смита проявляет себя по-новому в полезностно-трудовой теории стоимости.

Причем индивидуальной оценке стоимости блага теории А.Смита в нашей теории придается объективный общественный характер, т.е. в нашей теории речь идет о плановой меновой стоимости индивидуального блага каждого отдельного, т.е. индивидуального самостоятельного предприятия.

В связи с тем, что полезностно-трудовая теория стоимости так же, как Марксову, развивает трудовую теорию стоимости А.Смита, которая проверена временем и доказала свою жизнеспособность, надо полагать, полезностно-трудовая теория стоимости в новых условиях более высокой концентрации производства и полного монополизма самостоятельных предприятий будет обладать не меньшей жизнеспособностью, чем теория А.Смита.