Министерство транспорта россии дальневосточная государственная морская академия имени адмирала Г. И. Невельского

| Вид материала | Документы |

- «Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова», 256.52kb.

- «морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского», 3360.78kb.

- Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, 175.94kb.

- Совершенствование управления конкурентоспособностью предприятий сферы услуг (на примере, 350.16kb.

- План работы факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки фгбоу, 57.57kb.

- Шаблон рабочей программы дисциплины министерство сельского хозяйства российской федерации, 54.19kb.

- Преодоление феномена бедности трудоспособного населения в системе приоритетов экономической, 321.38kb.

- Министерство образования и науки российской федерации государственная классическая, 244.54kb.

- Китайской Народной Республики приобрели особо важное значение и потребовали их скорейшего, 191.52kb.

- Министерство образования и науки российской федерации, 165.89kb.

Приложение 3

История общества и логика теории

Многие экономисты, вводя в заблуждение себя и других, считают, что рынок может быть основан только на конкурентной борьбе производителей за потребителя при купле-продаже товаров. Между тем, это не совсем так и противоречит истории развития рынка. Например, в XII-XV вв. в Западной Европе имел место пропорциональный рынок без конкуренции. "Речь идет о ремесленном производстве, организационно оформившемся в возникавших городах в виде известной цеховой системы. Цеховое производство, поскольку оно работало на продажу, было товарным производством" [103, С.32]. Отсюда следует, что рынок не обязательно должен сопровождаться конкуренцией.

При этом не следует считать, что автор предлагает опустить народное хозяйство до уровня ремесленного производства или мелкой промышленности прошлых веков. Наоборот. Предлагается в ныне существующее крупное товарное производство самостоятельных предприятий-монополистов встроить планомерные товарно-денежные отношения.

Это положение также не противоречит диалектическому закону отрицания отрицания.

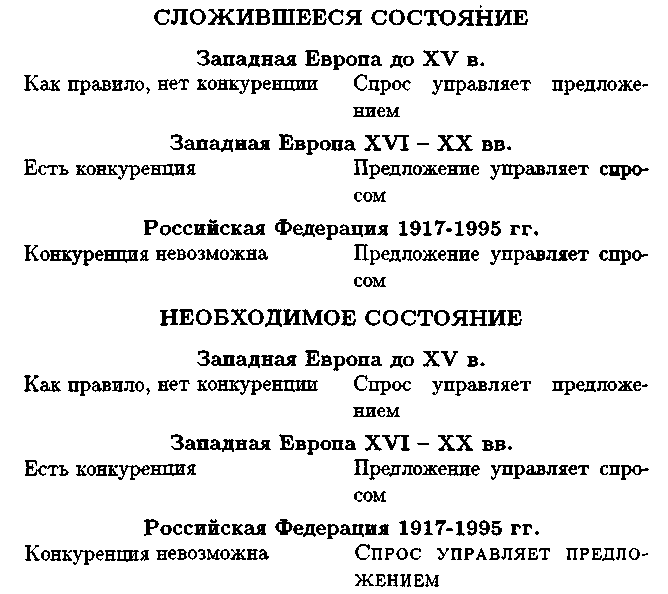

Истории человечества известны следующие состояния развития производительных сил: мелкой промышленности прошлых веков (докапиталистический способ производства), когда конкуренции, как правило, не было и спрос управлял предложением, которое практически равнялось спросу; крупной промышленности XVI-XX вв. (капиталистический способ производства), когда совершенная конкуренция имела место и предложение управляло спросом, но спрос был меньше предложения; еще более крупной промышленности - монополии крупных предприятий (государственно-" социалистический" способ производства). После приватизации (Россия, 1992-1998 гг.) реставрирован капиталистический способ производства. Государственные предприятия-монополисты стали рыночными монополи-

-266-

стами, когда конкуренция, возникшая в результате падения платежеспособного спроса, сопровождается резким снижением эффективности производства. К середине 1998 г. падение натуральных объемов производства достигло 80 % по отношению к концу 1991 г. В начале сентября 1998 г. произошел обвал рубля по отношению к доллару, сопровождавшийся ростом цен практически на все товары. Опустели полки магазинов. Предложение в отечественной промышленности управляет спросом, причем спрос выше предложения (дефицитная экономика).

Как видим, исторически, по отношению к конкуренции, закон диалектического отрицания отрицания реализует себя полностью, т.е. общество диалектически развивалось по известной всем спирали.

Так, положение докапиталистического способа производства "конкуренции, как правило, не было" первично отрицается положением капиталистического способа производства "конкуренция имеет место". Далее положение "конкуренция имеет место" вторично отрицается положением социалистического способа производства "конкуренции вообще нет". При этом закон отрицания отрицания должен аналогичным образом сработать по отношению к спросу и предложению, чего не было на самом деле. Так, положение докапиталистического способа производства "спрос управляет предложением, которое практически равняется спросу" исторически первично отрицается положением капиталистического способа производства "предложение управляет спросом, который ниже предложения". Как известно, логика определяется историей, поэтому логично было бы, чтобы в соответствии с законом отрицания отрицания положение капиталистического способа производства "предложение управляет спросом, который ниже предложения" вторично отрицалось положением социалистического способа производства "спрос управляет предложением и совпадает с ним", так как такое положение было исторически адекватно состоянию производительных сил прошлых веков, когда конкуренции между производителями, как правило, не было. Ныне же, наоборот, наша экономика, нарушая закон "отрицания отрицания", следует положению "предложение управляет спросом, который выше предложения", что, как видим, сопровождается разрушением

-267-

производительных сил страны.

Изложенное можно продемонстрировать в виде схемы на рис.П.3.1.

Рис.П.3.1. Схема динамики конкуренции, спроса и предложения в истории общества

Чтобы логика теории определялась историей общества и совпадала с ней, необходимо создать экономическую теорию, которая бы способствовала реализации закона отрицания отрицания: т.е. если положение "отношения пропорциональности" докапиталистического способа производства первично отрицалось положением "анархия производства" капиталистического способа производства, то далее

-268-

положение "анархия производства", по логике вещей, должно вторично отрицаться положением "восстановление правильной пропорции в условиях рыночных отношений" социалистического способа производства, т.е. совмещением отношения пропорциональности с индивидуальным обменом в условиях крупного машинного производства при социализме.

Следует отметить, что совмещение отношений пропорциональности с индивидуальным обменом в условиях крупного машинного производства - камень преткновения разногласий К.Маркса и П.Прудона.

К.Маркс считал, что отношение пропорциональности при машинном производстве - следствие стихийного уравновешивания спроса с предложением. В этой связи он писал: "Каждому известно, что в тех случаях, когда спрос и предложение уравновешивают друг друга, относительная стоимость любого продукта с точностью определяется заключенным в нем количеством труда, т.к. эта относительная стоимость выражает отношение пропорциональности..." [85, С.94].

П.Прудон в отличие от К.Маркса рассуждал иначе: отношение пропорциональности, достигаемое с помощью определенного способа расчета цены, может предшествовать равенству спроса и предложения и обусловливать их неизбежное равновесие. "Начинайте с измерения относительной стоимости продукта количеством заключенного в нем труда, - говорит он (П.Прудон - СБ.), - и тогда спрос и предложение неизбежно придут в равновесие. Производство будет соответствовать потреблению, продукты всегда будут обмениваться беспрепятственно, а их рыночные цены будут с точностью выражать их истинную стоимость" [85, С.94-95].

По Марксу, Прудон был прав в том, что индивидуальный обмен в денежной форме в условиях крупной промышленности мог быть совместим с отношениями пропорциональности, если бы ему удалось установить количественную связь между издержками на производство товара с их полезностью [85, С.95], и полученную категорию, адекватную мелкотоварному статически равновесному производству, опосредованно ввести в экономическую категорию, имма-

-269-

нентную динамически неравновесному крупнотоварному производству, придав последнему свойство динамического равновесия.

- 270 -

Приложение 4

Об отличиях расчета рентабельности

полезностно-трудовой теории стоимости от расчета

рентабельности по формуле Д.С.Львова.

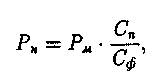

Д.С.Львов в сборнике "Современная практика ценообразования" пишет: "Размер рентабельности можно определить по формуле:

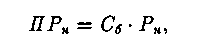

(П.4.1)

(П.4.1)где Рн - уровень рентабельности новой машины в процентах к ее фактической себестоимости;

Рм - нормативный уровень рентабельности новой техники;

Сп - предельная себестоимость машины, руб.;

Сф - фактическая себестоимость новой машины, руб."

[140, С.90 - 91].

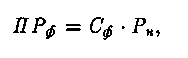

Согласно изложенному и расчетам, приведенным в статье Д.С.Львова [140, С.91], масса прибыли в проектной цене нового станка рассчитывается по формуле:

(П.4.2)

(П.4.2)где Сф - фактическая себестоимость новой машины (согласно нашей теории - себестоимость единицы нового изделия, сопоставимого с базовым, обозначается Сн), руб.;

Рн - уровень рентабельности новой машины в процентах к ее фактической себестоимости (согласно полезностно-трудовой теории стоимости - рентабельность по себестоимости нового изделия).

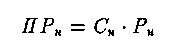

Итак, если применить аппарат нашей теории стоимости , то формула Д.С.Львова предстанет в виде:

(П4.З)

(П4.З)и имеет следующее содержание: "... несмотря на снижение фактической себестоимости по сравнению с предельным уровнем, сумма

-271 -

прибыли не будет уменьшена по сравнению с прибылью, предусмотренной предельной ценой" [140, С.91].

Это противоречит объективной действительности. Как правило, при снижении затрат изготовления новой продукции того же назначения и неизменном ее качестве реальная производительность труда увеличивается. Поэтому неизбежно возрастает масса прибавочного продукта (в деньгах - прибыли). Следовательно, сумма прибыли, заключенной в цене реализации единицы изделия, согласно объективной действительности, должна повышаться, а не оставаться на прежнем уровне, как это трактует Д.С.Львов.

Согласно полезностно-трудовой теории стоимости, сумма прибыли в цене единицы нового изделия определяется по формуле:

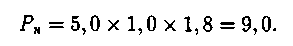

(П.4.4)

(П.4.4)где Cб - себестоимость единицы базового изделия (по Д.С.Львову -предельная себестоимость базового изделия), руб.;

Рн - рентабельность по себестоимости новой продукции, согласованной с базовой (по Д.С.Львову - уровень рентабельности новой машины в процентах к ее фактической себестоимости).

Формула (П.4.4) имеет следующее содержание: при снижении себестоимости новой продукции по сравнению с базовой и неизменном ее качестве сумма прибавочной стоимости, заключенной в индивидуальной рыночной стоимости нового изделия, увеличивается по сравнению с прибавочной стоимостью индивидуальной рыночной стоимости базового изделия, что не противоречит действительности. С одной стороны, с ростом производительности труда происходит (из-за роста продукции в целом) увеличение прибавочного продукта, и, с другой, это экономически поощряет предприятие-монополиста к выгодному для него снижению индивидуальной рыночной стоимости (равновесной цены) за счет применения в производстве достижений научно-технического прогресса.

Из текста статьи Д.С.Львова следует, что "для определения уровня рентабельности предлагается пользоваться шкалой, приведенной в табл.13. Норматив прибыли взят в размере 5 % к себестоимости. Шкала предусматривает увеличение рентабельности в

- 272 -

зависимости от роста производительности нового станка по сравнению с заменяемым и отношения себестоимостей этих станков" [140, С.91].

Но ближайшее рассмотрение табл. 13 [140, С.91] вызывает недоуменные вопросы. Почему при той же себестоимости, т.е. при коэффициенте единица, и росте производительности нового станка по отношению к старому, например, в 1,8 раза, уровень рентабельности новой машины равен 15,0 % ?

На наш взгляд, по формуле (П.4.4) уровень рентабельности новой машины должен быть равен 9,0 %, т.е.:

(П.4.5)

(П.4.5)Во всяком случае, такой результат должен получиться по формуле расчета рентабельности новой продукции в полезностно-трудовой теории стоимости.

Таким образом, анализ доказывает только видимое сходство формулы рентабельности новой продукции нашей теории с формулой рентабельности Д.С.Львова. К тому же, по всей видимости, свою формулу Д.С.Львов "придумал", а не выявил, т.е. не обосновал с помощью методов диалектического материализма, как это сделано в новой теории стоимости.

-273-

Приложение 5

Об отличии математической модели расчета равновесной

цены полезностно-трудовой теории стоимости от современных формул ценообразования других экономистов

Напомню, математическая модель тем отличается от формулы, что формул может быть много. А математическая модель - формула, зеркально отражающая объективный закон. Согласно закону стоимости, при снижении себестоимости цена сопоставимого товара того же качества может несколько снижаться, а прибыль, заключенная в этой цене, обязательно одновременно увеличивается. Ни одна из приведенных ниже формул расчета цены известных ученых-экономистов не отражает закона стоимости.

Анализ формул расчета цены бывших советских экономистов показывает, что они различаются основой цены и принципом "... по какому ... к этой основе начислялась прибыль"[40, С.172].

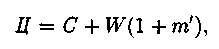

Академик С.Г.Струмилин, Я.А.Кронрод и др. по принципу среднеотраслевой себестоимости выдвинули следующую формулу расчета цены:

"... где С - стоимость средств производства, перенесенная на единицу продукции; W - среднеотраслевые затраты необходимого труда; т' - единая для всех отраслей норма прибавочного труда, исчисляемая как отношение прибыли и налога с оборота к сумме денежных доходов работников производственной сферы" [40, С. 173].

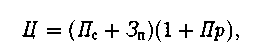

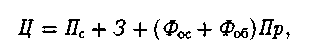

Д.Д.Кондрашев, А.В.Бачурин и др. предложили свою формулу:

"... где Пс - перенесенная стоимость; Зп - заработная плата; Пр -

прибыль во всем народном хозяйстве (с налогом с оборота), деленная

на себестоимость продукции во всем народном хозяйстве" [40, С.173].

Сумма Пс и Зп определяет себестоимость единицы продукции.

- 274 -

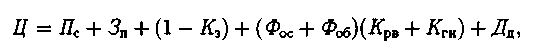

А.А.Вааг, С.Н.Захаров, 3.В.Атлас, В.А.Соболь и др. создали формулу:

"... где Пр - норма прибыли, равная прибыли всего народного хозяйства, отнесенной к сумме стоимости основных и оборотных фондов; Фос - стоимость основных фондов; Фоб - стоимость оборотных фондов. Эта модель получила название модели "цены производства"" [40, С.174].

Л.В.Кантарович и А.Б.Горстко разработали следующую формулу расчета цены:

"... где Кз - коэффициент начислений на заработную плату = фонд потребления/фонд заработной платы; Крв - коэффициент начислений на фонды для их расширенного воспроизводства; Кги - коэффициент начислений на фонды для частичного покрытия расходов на содержание государственного аппарата и армии; Дд - дифференциальный доход от использования земли и других природных богатств" [40, С.175].

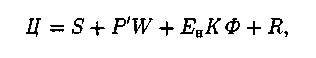

Ежов А.Н. пишет: "... в 60-е годы была предложена математическая модель, получившая название модели "цены воспроизводства", или модели Научного совета по проблемам ценообразования АН СССР. Данная модель, сторонниками которой являются В.С.Немчинов, К.Н.Плотников, В.П.Дьяченко, Р.А.Белоусов, А.А.Степанков и другие, имеет вид:

где S - среднеотраслевая себестоимость изделия, руб; W - среднеотраслевые затраты необходимого труда на единицу данного изделия, практически заработанная плата, руб; Р' - норма чистого дохода общества, включаемая в цену пропорционально оплате труда на уровне его народнохозяйственной эффективности; Ен - норма чистого дохода, включаемого в цену пропорционально производственным фондам

-275 -

на уровне их народнохозяйственной эффективности; К - коэффициент дифференциации учета удельной фондоемкости; Ф - удельная фондоемкость продукции, руб; R - дифференциальная рента, приходящаяся на единицу изделия в добывающих отраслях и сельском хозяйстве, руб"[40, С.175-176].

При этом Ежов А.Н. отмечает: "Большинство экономистов (мы разделяем их точку зрения) считает модель "цены воспроизводства" наиболее эффективной (из всех ранее предложенных) в практике планового ценообразования" [40, С. 177].

Но формула расчета "цены воспроизводства" так же, как и другие, не имеет никакого отношения к закону стоимости, проявляющемуся в виде закономерного процесса изменения структуры цены в условиях совершенной конкуренции, который воплощается в "трафарете" безусловной истины, поэтому эта формула "цены воспроизводства" свойством эффективности никак не может обладать. Совершенная конкуренция это - динамическое явление. Ни одна из перечисленных формул расчета цены не вписывается в "трафарет" безусловной истины, потому что все формулы перечисленных экономистов статичны и оторваны от закона стоимости.

Вызывает возражение мнение о том, что "... нецелесообразна и бесперспективна непосредственная разработка единой математической модели плановой цены, годной к применению (без каких-либо изменений) для всех видов цен на продукцию различных отраслей народного хозяйства"[40, С.180]. Но ведь закон стоимости - один. Поэтому и модель плановой цены должна быть одна. Мнение о бесперспективности разработки единой математической модели плановой цены указывает на то, что экономистам до сих пор было неизвестно решение на практике теоретической проблемы эквивалентного обмена.

Формула (2.10) полезностно-трудовой теории стоимости вписывается в "трафарет" безусловной истины и решает теоретическую проблему эквивалентного обмена.

Отличие одной отрасли от другой характеризуется разным органическим строением капитала, которое отражается индивидуальной нормой прибыли или абсолютной эффективности капитальных

-276-

вложений. Расчеты доказывают (см. Прил.9), что формула (2.10) способна приводить различную эффективность капитальных вложений разных отраслей к единой эффективности капитальных вложений. Поэтому тезис о бесперспективности разработки единой для всех отраслей формулы расчета цены оказывается ложным.

Также ложным стало утверждение бывших советских экономистов, что "достижение общего экономического равновесия исключительно с помощью цен вообще невозможно..."[135, С.10]. Эти же экономисты верили в "... несостоятельность утверждения о согласованности интересов потребителя и фирмы благодаря ценам равновесия"[135, С.10]. Но с помощью "трафарета" безусловной истины (см. Прил.1) мы доказали, что рыночная стоимость (равновесная цена) способна временно согласовать интересы производителя и потребителя.

О том, что известные формулы расчета цены не соответствовали действительности можно судить хотя бы из полемики по поводу функций плановой цены. В этой связи Ежов А.Н. пишет: "В экономической литературе можно также встретить мнение, согласно которому плановую цену "превращают" в сверхуниверсальный и сверхмощный экономический рычаг, наделяют ее довольно сомнительными свойствами. "В условиях социализма, - пишут авторы курса лекций по политической экономии, - функциями цен являются: учет затрат общественного труда (эквивалентность обмена - СБ.) и стимулирование его экономии; реализация стоимости товаров и распределение вновь созданной стоимости; обслуживание распределения общественного труда по отраслям производства и между районами страны; стимулирование увеличения объема выпуска продукции и технического прогресса; укрепление хозяйственного расчета и формирование необходимой структуры производительного и личного потребления" ... Данная позиция подверглась решительной и, на наш взгляд, правильной критике со стороны специалистов. Так, К.Н.Плотников и А.С.Гусаров писали: "Содержание названных (авторами курса политической экономии, отрывок из которого приведен выше - А.Е.) функций не раскрывается. Но даже простого их перечисления достаточно, чтобы убедиться, что авторы названного

-277-

курса преувеличивают значение категории цены при социализме" ..." [40, С.104-105].

В нашей монографии раскрываются все перечисленные выше функции цены (формулы (2.10)): 1) учетная в качестве эквивалентного обмена; 2) стимулирующая, когда производителю экономически выгодно снижать цену и повышать производительность труда с помощью новых технологий; 3) уравнивания спроса и предложения сопоставимой продукции; 4) ограничительная, которая "... ограничивает возможность цены отклоняться от величины стоимости в обе стороны при реализации стимулирующей, распределительной и сбалансирующей функций" [40, С.105] с помощью алгоритма расчета индивидуальной плановой меновой стоимости товара и общественного контроля предприятия-потребителя за ценами предприятия-производителя.

Согласно теории общего равновесия, оптимальное развитие экономики народного хозяйства невозможно без равновесного ценообразования. Шухов Н.С. пишет: "Наиболее разработанными моделями оптимального народнохозяйственного плана являются модели Л.В.Канторовича и В.В.Новожилова"[177, С.58].

В 1960 г. состоялось Всесоюзное совещание по применению математики в экономических исследованиях. На этом совещании с докладами выступили также Л.В.Канторович и В.В.Новожилов. Была критика их докладов. Сотрудник Института экономики АН СССР Мстиславский П.С. высказался в отношении Л.В.Канторовича и В.В.Новожилова о том, что в их докладах: "Забыт и закон стоимости как основа ценообразования" [107, С.170]. В самом деле, в докладах Л.В.Канторовича и В.В.Новожилова, опубликованных в сборнике " Общие вопросы применения математики в экономике и планировании" (М., 1961), закон стоимости как основа ценообразования не упоминается вообще.

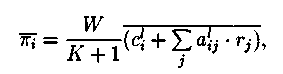

Но только В.В.Новожилов воспринял критику. В 1967 г. вышла его монография "Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании", в которой он опубликовал общую фор-

-278-мулу закона стоимости, имеющую следующий вид:

"... где К - либо норма труда для общества (в социалистической экономике), либо норма прибавочного труда (в капиталистической экономике)" [104, С.332].

"Пусть:

- полные затраты труда в планируемом периоде на производство единицы i-й конечной продукции народного хозяйства по l-му технологическому процессу. Значит, в

- полные затраты труда в планируемом периоде на производство единицы i-й конечной продукции народного хозяйства по l-му технологическому процессу. Значит, в входят также все затраты труда на израсходованные средства производства ...;

входят также все затраты труда на израсходованные средства производства ...; - полный расход (для предметов труда) или полное время использования (для средств труда) ресурса j на единицу i-го конечного продукта по l-му технологическому процессу (с учетом всех предшествующих стадий производства) ...;

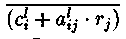

- полный расход (для предметов труда) или полное время использования (для средств труда) ресурса j на единицу i-го конечного продукта по l-му технологическому процессу (с учетом всех предшествующих стадий производства) ...;... rj - норматив эффективности использования j-ro ресурса; ..."[104, С.322].

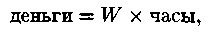

"Пусть W - коэффициент пропорциональности стоимостей затратам труда ..."[104, С.ЗЗО].

Теперь проанализируем формулу В.В.Новожилова.

Так как показатели

и измеряются в часах, а показатель rj - величина безразмерная, то

и измеряются в часах, а показатель rj - величина безразмерная, то величина

величина также измеряется в часах. Показатель "К" - величина безразмерная. При этом стоимость (цена производства)

также измеряется в часах. Показатель "К" - величина безразмерная. При этом стоимость (цена производства) измеряется в рублях.

измеряется в рублях.Таким образом, формулу В.В.Новожилова можно записать в следующем логическом виде:

где W - "коэффициент пропорциональности стоимостей затратам труда".

Но алгоритма расчета этого самого "коэффициента пропорциональности стоимостей затратам труда" В.В.Новожилов почему-то не описал.

-279-

Если в Прил.1 нашей монографии дан "трафарет" истинного влияния закона стоимости на структуру цены, то формула В.В.Новожилова никак не вписывается в этот "трафарет".

В формуле В.В.Новожилова как таковая отсутствует сама себестоимость изготовления товара. Как видим его формула не имеет никакого отношения к закону стоимости, хотя и названа им "общей формулой закона стоимости". В.В.Новожилов, в том числе за эту формулу, в 1965 г. удостоен Ленинской премии.

Не видно у В.В.Новожилова использования им на деле методов диалектического материализма, сторонником которого он себя считает. Ведь критерием теории в диамате является практика. Да, В.В.Новожилов при написании книги пользовался методом абстракции. Но, на мой взгляд, который подкрепляю цитатой из философского словаря, мышление В.В.Новожилова было неправильным, потому что результат оказался далеким от истины. Вот эта цитата: "О значении абстракции для познания В.И.Ленин писал: "Мышление, восходя от конкретного к абстрактнону, не отходит - если оно правильное ... - от истины, а подходит к ней." ... Практика служит и критерием того, насколько абстракции, вводимые в науку, являются подлинно научными. Научное истолкование процесса абстракции и его результатов дает диалектический материализм"[157, С.5].

У В.В.Новожилова нарушена логика исследования. В.И.Ленин безусловно прав, что "категории надо вывести ... а не произвольно ... взять ..."[75, С.86]. При получении своей формулы закона стоимости В.В.Новожилов не выявляет ее составляющие, а берет, когда он, например, пишет: "Пусть:

- полные затраты труда ...", "Пусть W -коэффициент пропорциональности ..." Пускай будет "пусть", но слово "пусть" не имеет никакого отношения к методу диалектического материализма.

- полные затраты труда ...", "Пусть W -коэффициент пропорциональности ..." Пускай будет "пусть", но слово "пусть" не имеет никакого отношения к методу диалектического материализма.Аналогичное замечание можно сделать к формуле Б.Г.Серебрякова, который пишет: "Ценами равновесия капитализма свободной конкуренции являются цены производства, обеспечивающие равенство нормы прибыли на затрачиваемый капитал во всех отраслях производства (или равенство прибыли на издержки производства в предположении, что авансируемый капитал равен расходуемому).

- 280 -

Эта система цен может быть определена из системы уравнений, которую можно описать следующим образом.

Обозначим

- цена производства i-го товара (i = 1, ..., п) ...

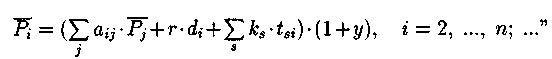

- цена производства i-го товара (i = 1, ..., п) ...Тогда уравнение цен производства для всех товаров, кроме денег:

[135, С. 177].

[135, С. 177].Это слово "обозначим" у меня ассоциируется с критикуемым В.И.Лениным "произвольно взять". Лишь формуле, зеркально отражающей действие закона стоимости, под силу уравновешивание спроса и предложения для всех товаров в народном хозяйстве. Символ

еще не означает, что это - равновесная цена производства, или индивидуальная плановая меновая стоимость товара. В общем здесь так же, как у В.В.Новожилова, не просматривается тенденция действия закона стоимости и "уравнение цен производства для всех товаров" Б.Г.Серебрякова является ложным.

еще не означает, что это - равновесная цена производства, или индивидуальная плановая меновая стоимость товара. В общем здесь так же, как у В.В.Новожилова, не просматривается тенденция действия закона стоимости и "уравнение цен производства для всех товаров" Б.Г.Серебрякова является ложным.Следовательно, советские экономисты только на словах, а не на деле, следовали методам диалектического материализма. На наш взгляд, это явилось той основной причиной, из-за которой до сих пор был "не решен вопрос о наиболее эффективной модели пены, способной стимулировать повышение качества продукции, обновление ее ассортимента и внедрение в производство новой техники, о чем неоднократно указывалось в партийно-правительственных документах"[40, С.144]. Напротив, с помощью формулы (2.10) эта проблема теоретически решается.