С. В. Дьякова стоматология детского возраста издание пятое, переработанное и дополненное Рекомендуется Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебник

| Вид материала | Учебник |

- Учебное пособие по клинической фармакологии рекомендуется Учебно-методическим объединением, 2876.83kb.

- Учебное пособие для очных отделений многопрофильных медицинских университетов, 1767.78kb.

- Практикум по патологической физиологии (для студентов лечебного, педиатрического, 1873.79kb.

- Отечественная история, 1627.22kb.

- А. Г. Кучерена адвокатура второе издание, переработанное и дополненное Допущено Учебно-методическим, 12778.36kb.

- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11230.01kb.

- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11433.24kb.

- Методическое пособие Ставрополь 2010 г. Государственное образовательное учреждение, 109.45kb.

- Николай Петрович Карханин Аськова Л. Н., Братийчук А. Н., Волов Н. В., Петров, 1440.46kb.

- Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов, 2417.25kb.

7.2.1. Острый герпетический стоматит

В настоящее время наиболее часто встречающейся инфекцией детского возраста является герпетическая, что объясняется не только широкой распространенностью вируса простого герпеса, но и особенностями становления иммунной системы в развивающемся организме ребенка.

Одна треть населения земного шара поражена герпетической инфекцией и более половины таких больных за год переносят несколько атак инфекции, в том числе нередко с проявлениями в полости рта.

Установлено, что инфицирован-ность детей вирусом простого герпеса в возрасте от 6 мес до 5 лет составляет 60 %, а к 15 годам — 90 %. Аналогичная ситуация характерна и для стоматологии, так как с каждым годом увеличивается заболеваемость детей острым (первичным) герпетическим стоматитом.

Впервые на роль вируса простого герпеса при заболеваниях слизистой оболочки полости рта указал еще в начале XX в. Н.Ф. Филатов (1902). Он предположил возможную герпетическую природу самого распространенного у детей острого аф-тозного стоматита. Эти доказательства были получены позднее, когда в эпителиальных клетках пораженных участков слизистой оболочки полости рта стали обнаруживать антигены вируса простого герпеса.

По международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем,

последнего десятого пересмотра (МКБ-10, Женева, 1995), это заболевание регистрируется как острый герпетический стоматит.

Острый герпетический стоматит не только занимает первое место среди всех поражений слизистой оболочки полости рта, но и входит в лидирующую группу среди всей инфекционной патологии детского возраста. При этом у каждого 7— 10-го ребенка острый герпетический стоматит очень рано переходит в хроническую форму с периодическими рецидивами.

Эпидемиология и патогенез. Вирус простого герпеса очень широко распространен в природе. Он вызывает различные заболевания центральной и периферической нервной системы, печени, других паренхиматозных органов, глаз, кожи, слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, половых органов, а также имеет определенное значение во внутриутробной патологии плода. Нередко наблюдается сочетание различных клинических форм герпетической инфекции.

Острый герпетический стоматит у детей со сниженным иммунитетом обладает сравнительно высокой контагиозностью.

Распространение заболевания в возрасте от 6 мес до 3 лет объясняется тем, что в этом периоде у детей исчезают антитела, полученные от матери интерплацентарно, отсутствуют зрелые системы специфического иммунитета и ведущая роль неспецифической защиты. Заболеваемость детей старшего возраста значительно ниже вследствие приобретенного иммунитета после перенесенной герпетической инфекции в ее разнообразных клинических проявлениях.

Заражение происходит воздушно-капельным, контактно-бытовым путем (через игрушки, посуду и другие предметы домашнего обихода), а также от лиц, страдающих рецидивирующим герпесом.

В развитии герпетической инфекции, проявляющейся преимущественно в полости рта, большое значение имеют структура слизистой оболочки рта у детей в разном детском возрасте и активность местного тканевого иммунитета.

Наибольшая распространенность острого герпетического стоматита в период до 3 лет может быть обусловлена возрастно-морфологиче-скими показателями, свидетельствующими о высокой проницаемости в этот период гистогематиче-ских барьеров и понижении морфологических реакций иммунитета: тонким эпителиальным покровом с низким уровнем гликогена и рибонуклеиновых кислот, рыхлостью и низкой дифференцировкой базаль-ной мембраны и волокнистых структур соединительной ткани (обильная васкуляризация, высокий уровень содержания тучных клеток с их низкой функциональной активностью и др.).

Патогенез острого герпетического стоматита недостаточно изучен. Во всех случаях вирусная инфекция начинается с адсорбции вирусных частиц и проникновения вируса в клетку. Дальнейшие пути распространения внедрившегося вируса по организму сложны и мало известны. Существует ряд положений, указывающих на распространение вируса гематогенным и невральным путями. В острый период стоматита у детей наблюдается вирусемия.

Большое значение в патогенезе заболевания придается лимфатическим узлам и элементам ретикуло-эндотелиальной системы, что вполне согласуется с патогенезом последовательного развития клинических признаков стоматита. Появлению элементов поражения на слизистой оболочке рта предшествует лимфаденит разной выраженности. При среднетяжелой и тяжелой клинических формах чаще развивается дву-

стороннее воспаление подчелюстных лимфатических узлов. Но в процесс могут вовлекаться и все группы шейных лимфатических узлов (передние, средние, задние). Лимфаденит при остром герпетическом стоматите предшествует высыпаниям элементов поражения в полости рта, сопутствует болезни и остается в течение 7—10 дней после полной эпителизации элементов.

В устойчивости организма к заболеванию и его защитных реакциях определенную роль играет иммунная система. В иммунологической реактивности имеют значение как специфические, так и неспецифические факторы иммунитета. При исследованиях неспецифической иммунологической реактивности были установлены нарушения защитных барьеров организма, которые отражали форму тяжести болезни и периоды ее развития. Сред-нетяжелая и тяжелая формы стоматита приводили к резкому угнетению естественного иммунитета, который восстанавливался через 7— 14 дней после клинического выздоровления ребенка.

Клиническая картина. Острый герпетический стоматит, как и многие другие детские инфекционные заболевания, протекает в легкой, среднетяжелой и тяжелой формах. Инкубационный период длится от 2 до 17 дней, а у новорожденных он может продолжаться до 30 дней. В развитии болезни различают четыре периода: продромальный, развития болезни, угасания и клинического выздоровления. В периоде развития болезни можно выделить две фазы — катаральную и высыпания элементов поражения.

Симптомы поражения слизистой оболочки рта возникают в третьем периоде болезни. Появляется интенсивная гиперемия всей слизистой оболочки полости рта, и через сутки, реже двое, в полости рта, как правило, обнаруживаются элементы поражения.

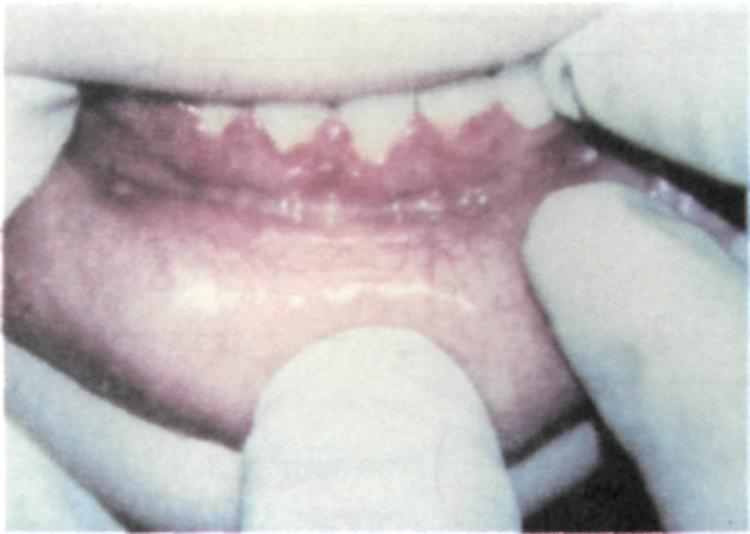

Рис. 7.4. Острый герпетический стоматит. Легкая форма.

Тяжесть острого герпетического стоматита оценивается по выраженности и характеру симптомов токсикоза и симптома поражения слизистой оболочки полости рта.

Легкая форма характеризуется внешним отсутствием симптомов интоксикации организма, продромальный период клинически отсутствует. Болезнь начинается как бы внезапно — с повышения температуры до 37—37,5 °С. Общее состояние ребенка вполне удовлетворительное. У ребенка иногда обнаруживаются незначительные явления воспаления слизистой оболочки носа, верхних дыхательных путей, гиперемия, небольшой отек, главным образом в области десневого края (катаральный гингивит). Длительность периода 1—2 дня. Стадия везикулы обычно просматривается родителями и врачом, так как пузырек быстро лопается и переходит в эрозию-афту. Афта — эрозия округлой или овальной формы с ровными краями и гладким дном, с ободком гиперемии вокруг.

В большинстве случаев на фоне усилившейся гиперемии в полости рта появляются одиночные или сгруппированные элементы поражения, количество которых обычно не превышает 6. Высыпания одноразовые. Длительность периода развития болезни 1—2 дня (рис. 7.4).

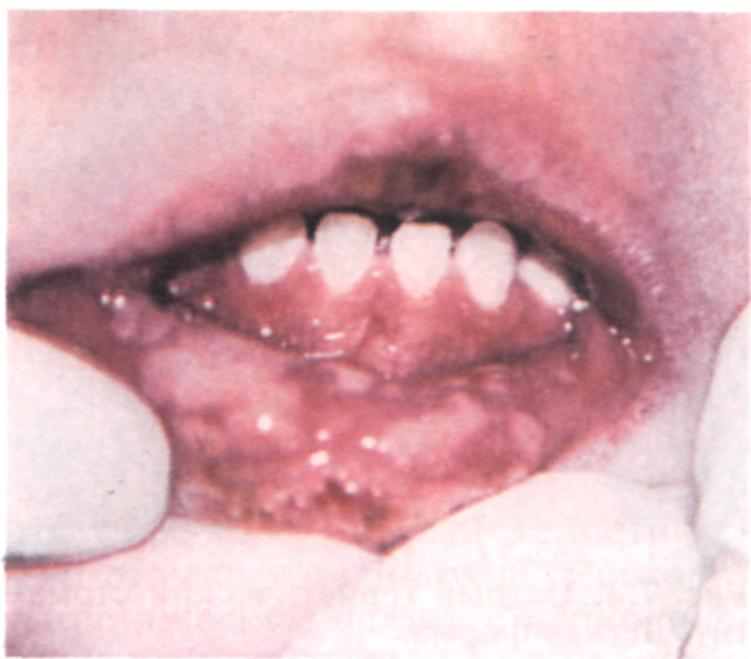

Рис. 7.5. Острый герпетический стоматит. Среднетяжелая форма.

Период угасания болезни более длительный. В течение 1—2 дней элементы приобретают как бы мраморную окраску, края и центр их размываются. Они уже менее болезненны. После эпителизации элементов явления катарального гингивита сохраняются 2—3 дня, особенно в области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти.

У детей этой формой заболевания, как правило, отсутствуют изменения в крови, иногда только к концу болезни появляется незначительный лимфоцитоз. При этой форме болезни хорошо выражены защитные механизмы слюны: рН 7,4±0,04, что соответствует оптимальному состоянию. В периоде разгара болезни в слюне появляется противовирусный фактор интерферон от 8 до 12 ед/мл. Снижение содержания ли-зоиима в слюне не выражено.

Естественный иммунитет при легкой форме стоматита страдает незначительно, а в период клинического выздоровления защитные силы организма ребенка находятся почти на уровне таковых у здоровых детей, т.е. при легкой форме острого герпетического стоматита клиническое выздоровление означает полное восстановление нарушенных защитных сил организма.

Среднетяжелая форма острого герпетического стоматита характе

ризуется четко выраженными симптомами токсикоза и поражения слизистой оболочки рта во все периоды болезни. Уже в продромальном периоде ухудшается самочувствие ребенка, появляются слабость, капризы, ухудшение аппетита, могут быть катаральная ангина или симптомы острого респираторного заболевания. Подчелюстные лимфатические узлы увеличиваются, становятся болезненными. Температура тела поднимается до 37-37,5 oС.

В период развития заболевания (фаза катарального воспаления) температура тела повышается до 38—39 oС, появляются головная боль, тошнота, бледность кожных покровов. На пике подъема температуры, усиленной гиперемии и выраженной отечности слизистой оболочки высыпают элементы поражения как в полости рта, так нередко и на коже лица приротовой области. В полости рта обычно бывает от 10 до 20—25 таких элементов. В этот период усиливается саливация, слюна становится вязкой, тягучей. Отмечаются ярко выраженное воспаление и кровоточивость десен (рис. 7.5).

Высыпания нередко рецидивируют, из-за чего при осмотре полости рта можно видеть элементы поражения, находящиеся на разных стадиях клинического и цитологического развития. После первого высыпания элементов поражения температура тела обычно снижается до 37—37,5 oС. Однако последующие высыпания, как правило, сопровождаются подъемом температуры до прежних цифр. Ребенок не ест, плохо спит, нарастают симптомы вторичного токсикоза. В крови — СОЭ до 20 мм/ч, чаще лейкопения, иногда незначительный лейкоцитоз, палочкоядерные и моноциты в пределах высших границ нормы, лимфоцитоз и плазмоцитоз. Нарас-

тание титра герпетических компле-ментсвязывающих антител обнаруживается более часто, чем после перенесения легкой формы стоматита.

Продолжительность периода угасания болезни зависит от степени сопротивляемости организма ребенка, наличия в полости рта кариозных и разрушенных зубов, нерациональной терапии. Возможно слияние элементов поражения, их последующее изъязвление, развитие язвенного гингивита. Эпители-зация элементов поражения затягивается до 4—5 дней. Дольше всего сохраняются гингивит, резкая кровоточивость десен и лимфаденит.

При среднетяжелом течении заболевания рН слюны становится более кислой, достигая во время высыпаний 6,96±0,07. Количество интерферона меньше, чем у детей с легким течением заболевания, однако не превышает 8 ед/мл и обнаруживается не у всех детей. Содержание лизоцима в слюне снижается значительнее, чем при легкой форме стоматита. Температура видимо неизмененной слизистой оболочки полости рта находится в соответствии с температурой тела ребенка, в то время как температура элементов поражения в стадии дегенерации на 1 — 1,2 °С ниже температуры неизмененной слизистой оболочки. С началом регенерации и в период эпителизации температура элементов поражения повышается до 1,8 °С и держится более высокой до полной эпителизации пораженной слизистой оболочки.

Тяжелая форма встречается значительно реже, чем среднетяжелая и легкая.

В продромальный период у ребенка имеются все признаки начинающегося острого инфекционного заболевания: апатия, адинамия, головная боль, кожно-мышечная гиперестезия, артралгия и др. Нередко

наблюдаются симптомы поражения сердечно-сосудистой системы:

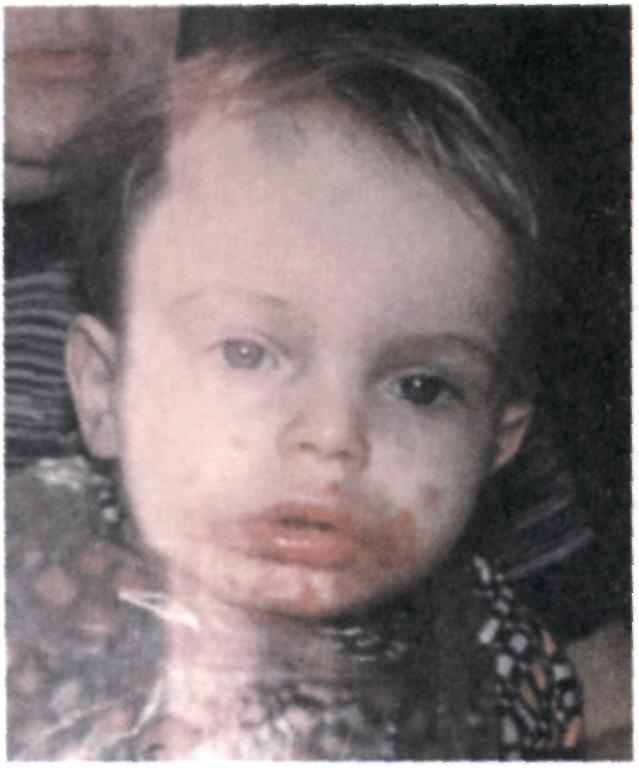

Рис. 7.6. Острый герпетический стоматит. Тяжелая форма. Поражение красной каймы губ и кожи лица.

бради- и тахикардия, приглушение тонов сердца, артериальная гипо-тензия. У некоторых детей отмечаются носовые кровотечения, тошнота, рвота, отчетливо выраженный лимфаденит не только подчелюстных, но и шейных лимфатических узлов.

В период развития болезни температура тела поднимается до 39—40 °С. У ребенка появляется скорбное выражение губ, отмечаются страдальческие запавшие глаза. Возможны нерезко выраженный насморк, покашливание. Конъюнктивы глаз отечны и гиперемирова-ны. Губы сухие, яркие, запекшиеся. Слизистая оболочки полости рта отечна, ярко гиперемирована, наблюдается резко выраженный гингивит.

Через 1—2 сут в полости рта начинают появляться элементы поражения (до 20—25). Часто отмечаются высыпания в виде типичных герпетических пузырьков на коже при-ротовой области, коже век и конъюнктиве глаз, мочке ушей, на пальцах рук (по типу панариция). Высыпания в полости рта рецидивируют, поэтому в разгар болезни у тяжелобольного ребенка их насчитывается около 100 (рис. 7.6). Элементы сливаются, образуя обширные участки некроза слизистой оболочки. Поражение распространяется не только на губы, щеки, язык, мягкое

и твердое небо, но и на десневой край. Катаральный гингивит переходит в язвенно-некротический. У ребенка отмечаются резкий гнилостный запах изо рта, обильное слюнотечение с примесью крови. Усугубляются воспалительные явления на слизистой оболочке носа, дыхательных путей, глаз. В секрете из носа и гортани обнаруживаются также прожилки крови. Иногда бывают носовые кровотечения. В таком состоянии дети нуждаются в активном лечении у педиатра и стоматолога, в связи с чем целесообразна госпитализация ребенка в изолятор педиатрической или инфекционной больницы.

При тяжелой форме стоматита наблюдаются лейкопения, палочко-ядерный сдвиг влево, эозинофилия, единичные плазматические клетки, юные формы нейтрофилов. У последних очень редко бывает токсическая зернистость. Герпетические комплементсвязывающие антитела в период реконвалесценции бывают, как правило, всегда.

В слюне — кислая среда (рН 6,55±0,2), которая затем может сменяться более выраженной щелочностью (рН 8,1—8,4). Интерферон обычно отсутствует, содержание лизоцима резко снижено.

Период угасания болезни зависит от своевременного и правильного назначения лечения и наличия в анамнезе ребенка сопутствующих заболеваний.

Несмотря на клиническое выздоровление больного тяжелой формой острого герпетического стоматита, в период реконвалесценции имеются глубокие изменения гомеостаза.

Диагностика. Диагноз острого герпетического стоматита устанавливают на основании анамнестических и эпидемиологических данных, характерных клинических симптомов, а также данных цито-морфологического исследования. Цитологически клинический диа-

гноз подтверждается наличием в мазках отпечатков, характерных для герпетической инфекции эпителиальных клеток с эозинофильными внутриядерными включениями, а также гигантских многоядерных клеток.

Всем детям, находившимся под наблюдением, проводят комплекс клинико-лабораторных и инструментальных исследований (клинический анализ крови, иммунологические исследования и др.).

Известно, что иммуносупрессия является одним из основных факторов развития герпесвирусной инфекции. В связи с этим изучается состояние местного иммунитета слизистой оболочки полости рта: содержание лизоцима, уровень иммуноглобулинов (в частности, секреторного иммуноглобулина А) в смешанной слюне.

Определение содержания секреторных иммуноглобулинов в смешанной слюне проводят методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини. Материалом для исследования служат мазки-отпечатки со слизистой оболочки полости рта. Положительными на герпетический антиген считаются пробы, в которых ядра клеток окрашены флюоресцеином и наблюдаются полиморфно-ядерные нейтрофилы и макрофаги, специфично окрашивающиеся герпетической антисывороткой. Определяют также наличие вирусспецифических нуклеотидных последовательностей вируса простого герпеса в смывах со слизистой оболочки полости рта. С этой целью используют метод полиме-разной цепной реакции (ПЦР).

Сущность ПЦР-диагностики заключается в выявлении возбудителя с помощью индикации специфичных участков генома. Метод обеспечивает высокую чувствительность и специфичность определения инфекционного агента, начиная с самых ранних стадий инфекционного процесса. Материалом для исследо-

вания служат соскобы со слизистой оболочки полости рта.

Дифференциальная диагностика. Острый герпетический стоматит следует отличать от медикаментозного стоматита, многоформной экссудативной эритемы, стоматитов, сопровождающих другие инфекционные заболевания, хронического рецидивирующего афтозного стоматита.

Лечение. Тактика врача при лечении больных с острым герпетическим стоматитом должна определяться тяжестью заболевания и периодом его развития. Комплексная терапия включает в себя общее и местное лечение. При среднетяже-лом и тяжелом течении болезни общее лечение желательно проводить вместе с врачом-педиатром.

В связи с особенностями клинического течения острого герпетического стоматита рациональное питание и правильная организация кормления больного занимают немаловажное место в комплексе лечебных мероприятий. Пища должна быть полноценной, т.е. содержать все необходимые питательные вещества, а также витамины. Перед кормлением необходимо обезболить слизистую оболочку полости рта 2—5 % масляным раствором анестезина или лидохлор-гелем. Ребенка кормят преимущественно жидкой или полужидкой пищей, не раздражающей воспаленную слизистую оболочку. Большое внимание следует уделять введению достаточного количества жидкости. Это особенно важно при интоксикации.

Местная терапия при остром герпетическом стоматите направлена на:

- снятие или ослабление болезненных симптомов в полости рта;

- предупреждение повторных высыпаний элементов поражения (реинфекция);

- ускорение эпителизации элементов поражения.

С первых дней заболевания, учитывая его этиологию, серьезное внимание должно уделяться противовирусной терапии. С этой целью рекомендуется применять мази — бонафтоновую, теброфено-вую, «Ацикловир», алпизариновую (0,5—2 %) и раствор лейкоцитарного интерферона.

Лекарственные препараты нужно использовать многократно (5—6 раз в день) не только при посещении врача-стоматолога, но и дома. Следует иметь в виду, что противовирусными средствами рекомендуется воздействовать и на пораженные участки слизистой оболочки, и на участки элементов поражения, так как применяемые препараты в большей степени дают профилактический эффект, чем лечебный.

Интерферон снижает или полностью подавляет репродукцию вируса в клетке, является продуктом клеток и возникает в них в результате особой перестройки под действием вируса.

Эндогенный интерферон — фактор неспецифического противовирусного иммунитета, способствующий при вирусных заболеваниях выздоровлению. У детей с острым герпетическим стоматитом содержание интерферона в слюне резко снижено, особенно при тяжелом течении заболевания.

Противовирусные препараты, мази — «Бонафтон», «Теброфен», «Оксолин». Действие этих средств основано на их химическом взаимодействии с гуаниновыми остатками нуклеиновых кислот вирусов. Бонафтон, теброфен, оксолин воздействуют на вирусную частицу в фазе ее внеклеточного существования. Гуаниновые остатки содержатся во всех нуклеиновых кислотах и не являются специфической составной частью вирусов.

Ацикловир — современный противовирусный препарат. Активен в отношении вируса простого герпеса типа 1 и 2.

Белок тимидинкиназа инфицированных вирусом клеток активно преобразует ацикловир через ряд последовательных реакций в три-фосфат ацикловира, который замедляет репликацию вирусной ДНК, тем самым подавляя размножение вирусов.

Ацикловир проникает только в пораженную клетку, не затрагивая здоровую. Благодаря выраженному сходству по химической структуре с естественным компонентом клетки, который вирус использует для воспроизведения себе подобных, ацикловир встраивается в ДНК вируса, тем самым нарушая процесс его размножения. На основе ацикловира получен препарат «Зовиракс», создатели которого были удостоены Нобелевской премии.

Алпизарин оказывает противовирусное, антибактериальное и бакте-риостатическое действие, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, индуцирующий продукцию гамма-интерферона; обладает противовоспалительной, кардиото-нической и седативной активностью.

При посещении врача полость рта ребенка рекомендуется обработать 1—2 % раствором протеолити-ческих ферментов (трипсин, химо-трипсин и др.), которые способствуют растворению некротизирован-ных тканей. После этого обрабатывают слизистую оболочку полости рта, носа и кожу околоротовой области одним из противовирусных препаратов.

В клинике с лечебной целью наиболее широко применяют про-теолитические ферменты животного происхождения — трипсин и хи-мотрипсин. Они находятся в каждой клетке, биологических жидкостях, секрете желез и играют важную роль в таких жизненных процессах, как пищеварение, свертывание крови, регуляция кровяного давления, аллергических и воспалительных реакциях.

Помимо основного лечебного свойства — некролитического, ферменты усиливают и восстанавливают фагоцитарное действие нейтро-фильных лейкоцитов и фибробла-стов, способствуя быстрому течению регенераторного процесса.

Дома в период высыпаний элементов поражения рекомендуется смазывать их противовирусными мазями или орошать соответствующими растворами полость рта через 15—20 мин после еды, предварительно очистив ротовую полость от остатков пищи однократным прополаскиванием лизоцимом (один белок куриного яйца на полстакана 0,5 % раствора новокаина или раствора поваренной соли) или крепким чаем. Ребенку после обработки рта не рекомендуется есть 1—2 ч. Интерферон и интерфероногены закапывают в нос, глаза и полость рта от 3 до 7 раз в сутки.

В период угасания болезни противовирусные средства и их индукторы можно отменить или сократить их применение до однократного в первые дни угасания болезни.

Ведущее значение в этот период болезни следует придавать слабым антисептикам и кератопластиче-ским средствам (ретинола ацетат, масляные растворы витамина А, ка-ратолин, масло «Витаон», масло шиповника, мази с метилураци-лом).

«Солкосерил» — дентальная адгезивная паста (ДАП), содержащая солкосерил (сухое вещество), алифатический анестетик для наружного применения полидоканол, консерванты (метиловый и пропи-ловый эфиры параоксибензойной кислоты, свободная бензойная кислота), ароматизирующие вещества (мятное масло, ментол). Основу пасты составляют желатин, пектин, карбоксиметилцеллюлоза, парафиновое масло. Препарат соответствует всем принципам местного лечения при остром герпетическом стоматите, т.е. оказывает обезболиваю-

щее, антисептическое и кератопла-стическое действие.

Пасту СДА наносят тонким слоем на предварительно очищенную и высушенную ватным тампоном пораженную слизистую оболочку. Последующее смачивание слизистой оболочки водой приводит к образованию желеобразной адгезивной пленки.

Мундизал-гель, холисал — это болеутоляющие и противовоспалительные средства на желеобразной основе. В состав препаратов входят производное ацетилсалициловой кислоты (холинсалицитат), поверхностно-активное вещество с антимикробными свойствами (цетакло-ниум хлорид), гелевая основа. Благодаря совокупному действию этих веществ болеутоляющий и противовоспалительный эффект наступает через 2—3 мин и продолжается от 30 мин до 1 ч. Препараты отличаются высокой адгезией и малой растворимостью в слюне, не вызывают неприятных вкусовых и обонятельных ощущений, не раздражают слизистую оболочку, длительно удерживаются на ней, не смываются при употреблении пищи.

В состав препарата «Пиралвекс» входят натриевый сухой и очищенный экстракт ревеня и салициловая кислота, способствующие уменьшению боли и улучшающие заживление поврежденной слизистой оболочки.

Очень важно, что пиралвекс не содержит сахара и может быть использован у детей с сахарным диабетом, для которых герпетические поражения слизистой оболочки полости рта — одна из значимых проблем. Кроме этого, сухой очищенный натриевый экстракт ревеня при местном применении активен в отношении некоторых патогенных микроорганизмов, особенно стафилококков, стрептококков, протея, а также Candida albicans, что имеет значение при сочетанном поражении слизистой оболочки полости рта.

Пиралвекс выпускается в виде раствора и геля.

Исследование состояния местного иммунитета у детей с острым герпетическим стоматитом позволило уточнить характерную динамику разных факторов местного иммунитета при данном заболевании. Так, содержание иммуноглобулинов класса A (IgA), играющих основную роль в защите слизистой оболочки полости рта, коррелирует с тяжестью и характером течения патологического процесса; содержание лизоцима в слюне зависит от степени выраженности стоматита и гингивита.

Выявленные закономерности динамики показателей местного иммунитета полости рта позволяют считать патогенетически обоснованным включение в комплексную схему терапии острого герпетического стоматита препаратов, способствующих их корректировке (имудон и ликопид).

Имудон представляет собой по

ливалентный антигенный комп

лекс, эффективно воздействующий

на возбудителей, наиболее часто

вызывающих патогенные процессы

в полости рта. Этот препарат уси

ливает фагоцитарную активность за

счет повышения качественного и

количественного уровня фагоцито

за, увеличивает содержание в слюне

лизоцима, известного своей бакте

рицидной активностью, способст

вует увеличению количества имму-

нокомпетентных клеток, ответст

венных за выработку антител; сти

мулирует и увеличивает количество

IgA; замедляет окислительный ме

таболизм полиморфно-ядерных

лейкоцитов; дает двойной терапев

тический эффект: лечебный и про

филактический; удобен в примене

нии (таблетки для рассасывания) и

обладает приятным вкусом; легко

сочетается с любым видом терапии;

не содержит сахара; безопасен, по-

скольку оказывает только местное действие.

Имудон — активный, специфический, противомикробный и противовоспалительный препарат, значительно сокращает сроки эпители-зации элементов поражения при остром герпетическом стоматите у детей путем коррекции местного иммунитета. Отмечен его непродолжительный аналгезирующий эффект за счет присутствия в нем аромата мяты.

В связи с высокой эффективностью этот препарат рекомендован для лечения острого герпетического стоматита у детей как стимулирующее, так и заместительное средство в целях коррекции местного иммунитета.

Рассасывание таблеток имудона необходимо проводить не ранее чем через 30—40 мин после обработки полости рта антисептическими и противовирусными препаратами. Этот препарат не обладает адгезивными свойствами, поэтому после рассасывания таблетки в течение 1 ч нельзя принимать пищу, полоскать рот.

Данные исследования свидетельствуют о преимуществе комплексной терапии острого герпетического стоматита с применением имудона, ее высокой эффективности, выражающейся в достоверном сокращении сроков эпителизации элементов поражения. На 2—3-й день в препаратах — отпечатках элементов поражения — появляются первые признаки регенерации по сравнению с эффектом при общепринятых методах лечения.

Среди иммунокорректоров для врачей существенный интерес представляет новый отечественный им-муномодулятор ликопид. Он представляет собой синтезированный активный фрагмент бактериальных клеточных стенок, N-ацетилглюко-заминил-1-4-1Ч-ацетилмурамил-ала-нил-О-изоглутамин (ГМДП), дающий иммуномодулирующий эф-

фект. Ликопид обладает способностью воздействовать практически на все основные популяции клеток иммунной системы (макрофаги, Т- и В-лимфоциты), безопасен в применении, хорошо переносится больными детьми. На фоне приема препарата положительная динамика достигается быстрее, чем при использовании только традиционных методов лечения. После проведения курса иммуномодулирующей терапии ликопидом снижается частота обострений гнойных инфекций кожи и уменьшается потребность в назначении антибактериальных средств. Ликопид является истинным иммуномодулятором, поскольку его воздействие на иммунную систему ребенка зависит от ее исходного состояния. Он оказывает корригирующее действие лишь на исходно измененные показатели иммунитета и не влияет на параметры, находящиеся в пределах возрастной нормы.

7.2.1.1. Схема оказания лечебной помощи при остром герпетическом стоматите

7.2.1.1.1. Местное лечение

В продромальном периоде показаны:

- интерферон — по 3—4 капли в нос и под язык каждые 4 ч;

- обезболивающие средства перед едой — 5—10 % раствор анестезина на персиковом масле, лидо-хлор-гель, топик-анестетики;

- обработка полости рта после каждого приема пищи 2 % раствором миримистина, 2 % раствором гексорала, корсодила, крепким раствором свежезаваренного чая, растворами ферментов (трипсин, хи-мотрипсин);

- в период высыпаний противовирусные мази («Флореналь», «Теб-рофен», «Ацикловир», «Алпиза-

рин»), растворы реоферона, интерферона наносят на слизистую оболочку после гигиенической обработки полости рта 3—4 раза в день в сочетании с имудоном и ликопи-дом;

5) в период угасания болезни используют кератопластические средства: масло шиповника, «Витаон», масло облепихи, солкосерил-дентальную адгезивную пасту, мунди-зан-гель, пиралвекс (гель или раствор), имудон, ликопид.

7,2.1.1.2. Общее лечение

В комплекс общего лечения входят:

- не раздражающая слизистую оболочку полости рта пища, обильное питье;

- гипосенсибилизирующая терапия: диазолин по 0,02—0,05 г 2 раза в день, фенкарол по 0,02—0,05 г на ночь, тавегил в виде сиропа, клари-тин до I г (2,5 мл на прием); препараты кальция (глюконат кальция после 6 лет по I таблетке; детям 4—6 лет по 1/2 таблетки, до 4 лет — 1/4 таблетки);

- жаропонижающие, болеутоляющие средства: эффералган (таблетки, сироп), панадол (сироп), калпол (сироп), цефекон в виде свечей (по 5—10 мг/кг массы тела 3—4 раза в день), тайленол (сироп, таблетки);

- противовирусные препараты: ацикловир, алпизарин, бонафтон — детям от 1 года до 6 лет по '/г таблетки 3 раза в день, 6—12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день, с 12 лет по 1—2 таблетки 3—4 раза в день в течение 5 дней;

- иммуномодуляторы: имудон — по 1 таблетке 6 раз в день до полного рассасывания в течение 10 дней, ликопид — по 1 мг (1 таблетка) 3 раза в день в течение 10 дней.

При тяжелой степени поражения элементы высыпаний на коже смазывают салицилово-цинковой пас-

той (Лассара) для образования тонкой корочки с целью предупреждения осложнений (стрептостафило-кокковые пиодермии). Применяют также физиотерапевтические процедуры — УФО и облучение гелий-неоновым лазером.

С целью прекращения распространения инфекции в детских учреждениях необходимо проведение дезинфекции помещений, предметов обихода, игрушек 3 % раствором хлорамина, кварцевания помещений.

Всем детям, находившимся в контакте с заболевшими, смазывают слизистую оболочку носа и рта 0,25 % оксолиновой мазью или закапывают в нос раствор лейкоцитарного интерферона, а также дают внутрь витамин С (аскорбиновую кислоту) в течение 5 дней.

В заключение следует отметить, что острый герпетический стоматит любой формы является острым инфекционным заболеванием и требует во всех случаях внимания педиатра и стоматолога. Необходимо обеспечить комплексное лечение, исключить контакт больного ребенка со здоровыми детьми, провести меры профилактики этого заболевания в детских коллективах.

7.2.2. Рецидивирующий герпетический стоматит

В последние годы у 30—50 % детей, больных герпесом, наблюдается ре-цидивирование герпетической инфекции в течение первых 2—3 лет. Это обусловлено прежде всего несвоевременным включением в терапию острого герпетического стоматита противовирусных средств, в связи с чем не вырабатывается стойкий иммунитет. Помимо острого герпетического стоматита, вирус простого герпеса может вызвать хроническое рецидивирующее заболевание у детей разных возрастных групп, являющихся носителя-

ми вируса. В анамнезе у многих детей отмечается перенесенный ранее острый герпетический стоматит. Рецидив может также провоцироваться различными инфекционными и неинфекционными заболеваниями, переохлаждением, травмой, УФО. Установлена достоверно высокая распространенность герпес-вирусной инфекции среди детей, постоянно проживающих на территориях РФ, загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС.

Клиническая картина. У детей до 3 лет рецидивирующий герпетический стоматит протекает, как острый герпетический стоматит, но в более легкой форме. Рецидивы наблюдаются 1—2 раза в год, температура тела не выше 38 °С, менее выражены симптомы общей интоксикации организма (тошнота, рвота). В полости рта единичные и сливающиеся эрозии на гипереми-рованном основании. Отдельные пузырьки могут быть на красной кайме губ и коже околоротовой области.

У детей 4—6 лет общее состояние почти не нарушено, температура субфебрильная. Высыпания появляются на 1—3 участках: на красной кайме губ, коже лица, дужках неба, языке. Они сопровождаются жжением, болезненностью, отсутствием аппетита. После вскрытия пузырьков образуются болезненные эрозии, эпителизирующиеся в течение нескольких дней. При присоединении вторичной инфекции возможно образование обширных эрозий и даже язв. Регионарные лимфатические узлы могут быть увеличены и болезненны.

Дифференциальный диагноз проводят с острым герпетическим стоматитом на основании данных анамнеза. С возрастом выраженность симптомов снижается.

Лечение. С первого дня заболевания до полной эпителизации элементов назначают противовирусное

местное лечение (мази бонафтоно-вая, алпизариновая, «Ацикловир», раствор лейкоцитарного интерферона). Проводят обработку полости рта местными анестетиками: мира-мистином, гесоралом, корсодилом и др. Для заживления элементов поражения используют кератопла-стические средства: масло шиповника, «Витаон», солкосерил-ден-тальную адгезивную пасту.

Для прекращения рецидивов заболевания и повышения иммунитета назначают противовирусные средства внутрь в сочетании с имму-номодуляторами (имудон, ликопид, иммунал) не менее 10 дней. Хороший способ борьбы с инфекцией — это укрепление здоровья ребенка, закаливание, плавание. Сокращению рецидивов способствуют также тщательная санация полости рта, удаление всех очагов хронической инфекции в организме.

7.2.3. Герпетическая ангина

Герпетическая ангина описана Т. Загорским в 1920 г. Она является одной из клинических форм инфекции, вызываемой энтеровируса-ми или кишечными вирусами Кок-саки и ECHO, чаще вирусом Кок-саки А различных типов.

Эпидемиология. Источником заражения служат больные, реконва-лесценты и лица, переносящие бессимптомную инфекцию.

Среди здоровых детей и взрослых, особенно в летне-осеннем сезоне, наблюдается широко распространенное носительство, сопровождающееся процессами скрытой иммунизации. Восприимчивость к инфекции особенно велика среди детей до 8—10 лет, с возрастом она падает. Инфекция в детских коллективах протекает в виде эпидемических вспышек, которые по своему характеру сходны со вспышками респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость и носительст-

во характеризуются выраженной летне-осенней сезонностью.

Клиническая картина. Инкубационный период длится 2—7 дней (чаще 2—4 дня). Клиническим признаком служит острое, иногда бурное начало, кратковременная (2—5, реже до 7 дней) лихорадка, нередко имеющая двухволновой характер; течение, как правило, доброкачественное (за исключением развития миокардита у новорожденных).

Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до феб-рильной, миалгических болей, боли в горле при глотании и в области живота. На гиперемированном мягком небе, передних дужках, миндалинах и задней стенке глотки появляются болезненные сгруппированные и одиночные везикулы, заполненные серозным или геморрагическим содержимым (рис. 7.7). В последующем часть везикул исчезает, часть вскрывается и превращается в эрозии. Именно в этот период больной обращается к врачу. Слияние мелких эрозий приводит к образованию эрозивных участков разной величины с фестончатыми очертаниями. Обычно количество элементов поражения не превышает 12—15. Эрозии малоболезненные, эпителизируются медленно, иногда в течение 2—3 нед. Также необходимо отметить, что часть мягкого неба у глотки бывает более воспаленной, затем кпереди постепенно бледнеет. Воспаление не распространяется на десну. В течение заболевания у ослабленных детей могут появляться новые элементы поражения, что сопровождается повышением температуры тела и ухудшением общего состояния ребенка.

Поднижнечелюстные лимфатические узлы увеличены незначительно, безболезненны. Клиническая картина общего анализа крови в основном характеризуется отсутствием каких-либо изменений формулы крови; у некоторых больных

Рис. 7.7. Герпетическая ангина.

отмечаются лейкопения или лейкоцитоз с нейтрофилезом и увеличением СОЭ.

Диагностика. Точный диагноз эн-теровирусных заболеваний устанавливают с помощью вирусологических и серологических исследований. Материалом для вирусологического исследования служат глоточные смывы (в первые 5 дней болезни). Для серологического исследования (реакция нейтрализации) с целью выявления нарастания титра антител используют сыворотки, собранные в первые дни болезни и через 2—3 нед. Наиболее информативным из лабораторных методов диагностики является метод имму-нофлюоресценции.

Дифференциальная диагностика основывается на возрасте ребенка, сезонности заболевания, виде и локализации элементов поражения в полости рта. При герпетической ангине не бывает герпетических высыпаний на коже лица, не характерны кровоточивость слизистой оболочки и гиперсаливация, отсутствует гингивит. Часто заболевание сопровождается симптомом «болей в области живота», возникающих вследствие миалгии диафрагмы.

Лечение. Назначают гипосенси-билизирующие препараты (диазо-лин, супрастин, фенкарол, клари-тин, перитол и др.) в соответствующих возрасту ребенка дозировках и жаропонижающие средства (тайленол, калпол, эффералган и др.).

В связи с постоянным травмированием очагов поражения и незначительной эффективностью лекарственных средств в виде мазей заболевание может продолжаться 12—14 дней.

Местную терапию рекомендуется проводить в виде орошений жидкостями или используя аэрозольные антисептики, протеолитиче-ские ферменты, противовирусные препараты, обезболивающие и ке-ратопластические средства. С этой целью рекомендуют орошения элементов поражения 0,1 % или 0,2 % растворами ферментов (трипсин, химотрипсин, химопсин и др.). Затем используют аэрозоли («Гексо-рал», «Тантум Верде», «Ингалипт»), обладающие антисептическим, ана-лгезирующим, обволакивающим действием.

Хороший эффект достигается при частом применении жидких противовирусных средств (лейкоцитарный интерферон).

Для усиления процессов эпите-лизации рекомендуется применение УФО и света гелий-неонового лазера, аэрозольных препаратов «Винизоль», «Пантенол» и др., а также таблеток для рассасывания в полости рта (себидин, фаринго-септ), обладающих антисептическим и бактерицидным действием.

После проведенного общего и местного лечения следует предусмотреть организацию рационального питания и включение в терапию иммуномодуляторов (имудон, иммунал и др.).

Профилактика. Проводят специфическую вакцинопрофилактику в связи с обилием патогенных серо-типов вирусов Коксаки и ECHO. Детям, бывшим в контакте с боль-

ными, показан гамма-глобулин — из расчета 0,5 мл/кг массы тела.

Профилактические мероприятия в эпидемических очагах должны быть такими же, как при других респираторных вирусных инфекциях. Изоляция первых больных, если она проводится в первый день заболевания, эффективна, так как это позволяет сократить распространение инфекции в детском коллективе. Контагиозность больных энте-ровирусной инфекцией с 7—8-го дня болезни резко снижается, и возвращение реконвалесцента в свою группу детского учреждения не ведет к рецидиву эпидемической вспышки.

7.2.4. Стрептостафилококковые поражения(пиодермии)

За последние годы частота этого заболевания значительно возросла. Пиодермии часто осложняют острый герпетический стоматит, многоформную экссудативную эритему, хронический экзематозный хейлит. Стрептостафилокковые поражения наблюдаются также при повреждении слизистой оболочки полости рта, губ (трещины), кожи околоротовой области у детей с пониженной сопротивляемостью к гноеродной инфекции, ослабленных, получающих несбалансированное питание.

Для развития пиодермии необходимыми условиями является наличие патогенных стафилококков, стрептококков, реже другой инфекции, «входных ворот» для кокковой флоры и снижение иммунной защиты организма.

Источниками инфекции могут быть бактериальная флора кожи, верхних дыхательных путей и внешняя среда. Ведущая роль в возникновении и развитии инфекции принадлежит общему состоянию организма, угнетению клеточного и гуморального иммунитета. Фак-

тором, способствующим развитию пиодермии, является такое заболевание, как сахарный диабет, при котором повышен уровень сахара в крови, моче, а также в коже, что создает хорошую питательную среду для пиогенных кокков. К предрасполагающим факторам заболевания относятся также переохлаждение и перегревание организма, пониженное питание, переутомление, заболевания других органов и систем, приводящие к снижению реактивности, подавлению функции системы мононуклеарных фагоцитов.

Клиническая картина. Ведущие клинические признаки пиодермии обусловлены развитием пиогенной флоры. В тяжелых случаях температура тела повышена до 38—39 oС, выражены интоксикация и лимфаденит регионарных лимфатических узлов. Первичный морфологический элемент — пузырь с тонкой покрышкой — фликтена, являющаяся разновидностью гнойничка. Серозное содержимое фликтены быстро становится гнойным. На красной кайме и коже губ — гнойные пустулы, толстые соломенно-желтые корки. При снятии корок обнажается влажная красная эрозивная поверхность, а вокруг появляются новые высыпания (рис. 7.8).

Возможно вторичное поражение передних отделов слизистой оболочки рта, при этом на гипереми-рованном фоне появляются эрозии, покрытые рыхлым толстым налетом фибрина.

При отсутствии лечения, небрежном выполнении назначений врача, а также при расчесывании поражений, умывании, приеме ванн инфекция склонна к быстрому распространению на другие участки тела (глаза, руки и т.д.).

Дифференциальная диагностика. Пиодермии следует дифференцировать от кандидозной (микотиче-ской) заеды. При кандидозной заеде в углу рта определяется гладкая

Рис. 7.8. Острый герпетический стоматит, осложненный стрептостафилодер-мией.

эрозия, покрытая белым, легко снимающимся налетом, содержащим большое количество дрожже-подобных грибов.

Лечение определяется характером возбудителя и состоянием иммунной системы организма. Необходимо удалить гнойные корки, размягчив их аппликациями с растворами протеолитичесих ферментов (желательно развести фермент 0,25 % или 0,5 % раствором новокаина для обезболивающего эффекта), либо обезболить слизистую оболочку полости рта аппликационными анестетиками (10 % взвесь анестезина в масле, лидохлор-гель). Слизистую оболочку рта тщательно промывают антисептическими средствами (2 % раствор мирамистина, гексорала, ферментами). На раневую поверхность губ и кожи наносят антибактериальные мази: 2 % линкоми-циновую, неомициновую, эритромициновую, гентамициновую и др. В разгар болезни мази следует накладывать каждый час в дневное время и 2 раза ночью. Рекомендуется показать обработку губ ребенка родителям и разъяснить, что уда-

ление корок необходимо, так как нанесение лекарственных мазей на корки не сдерживает развития микроорганизмов. При указании в анамнезе на наличие экзематозных поражений и аллергических реакций к назначенной антибактериальной мази добавляют мази с глюкокортикоидами («Фторокорт», «Флуцинар»).

В последнее время на фармакологическом рынке появились мази, имеющие в своем составе антибактериальные вещества и глкжокорти-коиды, поэтому целесообразно их применение (это отечественная мазь «Гиоксизон» и мазь «Флукорт-N» зарубежного производства).

Внутрь назначают сульфаниламидные препараты, десенсибилизирующие средства, поливитамины, иммуномодулятор ликопид. Ликопид принимают внутрь по 1 мг (1 таблетка) 1 раз в день. На фоне приема ликопида наблюдается более быстрое рассасывание гнойных очагов, что позволяет сократить длительность проведения антибактериальной терапии.

До полной эпителизации элементов поражения запрещают общие ванны и умывания. Ребенок не посещает детские учреждения до окончания болезни, не контактирует со здоровыми детьми.

7.3. Заболевания слизистой оболочки полости рта, вызываемые специфической инфекцией

Кандидоз (кандидамикоз, молочница) слизистой оболочки полости рта и губ относится к наиболее распространенным заболеваниям. Возбудителями грибковой инфекции полости рта являются грибы рода Candida, чаще других — широко распространенный в природе дрож-жеподобный гриб Candida albicans. Обнаруживается он у многих здоровых людей.

Кандидоз развивается на фоне

определенных физиологических изменений организма человека, при различных патологических состояниях. Молочницей чаще болеют ослабленные дети первых недель жизни, но встречается она также у здоровых детей при нарушении гигиенических правил. Возможна передача инфекции через соски, белье и другие предметы ухода. Инфицирование кожи и слизистой оболочки рта новорожденного может произойти во время его прохождения через родовые пути матери, страдающей влагалищным кандидамико-зом.

Кандидоз может возникнуть также у детей старшего возраста, длительно болеющих, применявших антибактериальные, гормональные или цитостатические препараты.

Клиническая картина. Заболевание начинается бессимптомно. Позже ребенок становится беспокойным, плохо ест и плохо спит. Дети старшего возраста жалуются на чувство жжения и неприятный вкус во рту. Регионарные лимфатические узлы могут быть увеличены. Температура тела нормальная, иногда повышена.

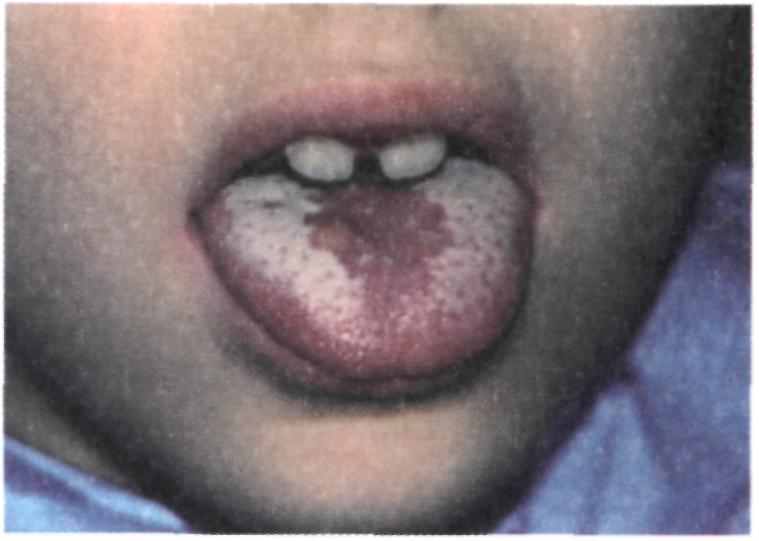

При осмотре полости рта на слизистой оболочке щек по линии смыкания зубов, небе, губах, языке обнаруживают налет в виде белых точек (рис. 7.9.). По мере размножения гриба налет увеличивается, образуя пленку, напоминающую створоженное молоко, поэтому заболевание называется молочницей. При легкой степени поражения налет снимается шпателем полностью. При тяжелой форме сплошной налет пропитывается фибрином, содержит нити псевдомицелия, приобретает вид желтовато-серых пленок. Пленки с трудом снимаются шпателем, после чего обнажается отечная гиперемированная слизистая оболочка, нередко кровоточащая, эрозированная поверхность. У детей младшего возраста встречаются дрожжевые поражения

кожи в области половых органов, шейных, межпальцевых и межъягодичных складок.

Распространение грибов Candida контактным, гематогенным или лимфогенным путем приводит к развитию генерализованной формы кандидоза, при котором в процесс вовлекаются все органы и системы организма ребенка. В этих случаях прогноз неблагоприятен.

Дифференциальную диагностику проводят с острым герпетическим стоматитом, а также с обложенным языком. Кандидоз диагностируют на основании обнаружения в материале, взятом при соскобе со слизистой оболочки полости рта, дрожже-подобных грибов. В свежеприготовленном нативном препарате можно выявить скопление почкующихся дрожжевых клеток и тонкие ветвящиеся нити псевдомицелия. Выявление единичных дрожжевых клеток не дает права ставить диагноз кандидоза.

Лечение. Необходимым условием терапии является создание щелочной среды в полости рта для препятствия размножению гриба. Полость рта после каждого кормления следует промывать 1—2 % раствором питьевой соды. В настоящее время с успехом применяют антисептические средства мирамистин, гексо-рал, оказывающие противогрибковое действие. Для обработки слизистой оболочки рта можно также использовать препараты йода (йоди-нол) или проводить полоскание йодной водой 5—6 раз в день из расчета 5—10 капель йода на полстакана воды.

Как для общего, так и местного лечения широко применяют антибиотики полиенового ряда — нистатин, леворин, пимафуцин. Механизм их действия заключается в подавлении жизнедеятельности и деления грибов.

Для местной обработки используют взвесь нистатина — 500 000 ЕД в

5 мл грудного молока.

Рис. 7.9. Кандидоз. Поражение языка.

Пимафуцин — один из современных полиеновых антибиотиков, его преимуществами являются отсутствие резистентности к грибам, малая токсичность и аллергизирующий эффект. Применяют его по 0,5 мл суспензии 4—6 раз в сутки или по 1 таблетке 2 раза в сутки.

Азольные соединения, дающие хороший эффект в лечении кандидоза, назначают и детям.

Широко используют канестен (клотримазол), низорал (1 % крем, 1 % раствор). Детям в возрасте до 3 мес препараты разводят в 2—3 раза кипяченой водой (раствор) или растительным маслом (мазь).

Обязательно применение противогрибковых препаратов внутрь. Детям первых недель и месяцев жизни назначают нистатин по 100 000— 150 000 ЕД в сутки в 5—6 приемов с грудным молоком или в порошках с сахаром. Более старшим детям дают препарат из расчета 50 000 ЕД на 1 кг массы тела в сутки. Низорал показан детям с массой тела от 15 до 30 кг по 100 мг в сутки, с массой тела более 30 кг — в дозировке для взрослых. Во избежание рецидива молочницы лечение необходимо продолжать в течение 6—12 дней после полной ликвидации налета на слизистой оболочке полости рта.

При рецидивирующей форме молочницы через 2 нед по окончании курса лечения рекомендуется по-

вторить анализ соскоба со слизистой оболочки полости рта, чтобы убедиться в отсутствии патогенных грибов.

Необходимо учитывать, что нелеченые кариозные зубы являются источником реинфекции слизистой оболочки грибами, поэтому целесообразно санирование полости рта в кратчайшие сроки. Удаление зубов показано после полного излечения кандидоза.