[Текст]: сб тез докл. V межвуз студ науч практ конф., Екатеринбург, 3 дек. 2009 г. / Гоу впо «Рос гос проф пед ун-т.». Екатеринбург, 2009. 152с

| Вид материала | Документы |

- [Текст]: сб тез докл. Межвуз студ науч практ конф., Екатеринбург, 19 нояб. 2009, 1257.52kb.

- [Текст]: сб тез докл. VI межвуз студ науч практ конф., Екатеринбург, 18 нояб. 2010, 3247kb.

- России материалы межвузовской студенческой научно -практической конференции 21 мая, 2145.26kb.

- Культура. Образование. Право, 4823.37kb.

- Актуальные вопросы организации, 7512.81kb.

- Ремесленного профессионального образования в россии, 1884.08kb.

- Психология сегодня Материалы Х региональной студенческой научно-практической конференции, 7236.06kb.

- Ремесленного профессионального образования в россии, 1818.19kb.

- Е. В. Попова © гоу впо «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 6175.64kb.

- Общетеоретические и практические проблемы языкознания и лингводидактики, 4420.25kb.

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Карташева К., Игнатенко Е.

Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Екатеринбург

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры, она способствует достижению физического совершенства человека, повышению выносливости и сопротивляемости организма, способности противостоять неблагоприятным условиям жизни и отрицательным воздействиям окружающей среды. Сегодня в связи с ростом инвалидности в большинстве стран мира, связанным с усложнением производственных процессов, ухудшением экологической обстановки, широким распространением военных конфликтов, возникает огромная потребность в развитии нового направления физической культуры – это адаптивной физкультуры.

Адаптивная физкультура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Обратимся к статистике: по данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10 % населения земного шара. Эта статистика характерна и для России (15 млн. инвалидов). Несмотря на успехи медицины, их число медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. До недавнего времени проблемы этой довольно значительной категории населения игнорировались, и все же в последнее время в результате постепенной гуманизации общества были приняты Всеобщая декларация прав человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов и Стандартные Правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов.

Во многих зарубежных странах отработана система привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом, которая включает в себя клинику, реабилитационный центр, спортивные секции и клубы для инвалидов. Но самое главное - создание условий для этих занятий.

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и физическому совершенствованию этой категории населения, способствуя их социальной интеграции и физической реабилитации.

Физкультурно-оздоровительная активность в таких случаях является действенным средством профилактики и восстановления нормальной жизнедеятельности организма, а также способствует приобретению того уровня физической подготовленности, который необходим, например, инвалиду для того, чтобы он мог пользоваться коляской, протезом или ортезом. Причем речь идет не просто о восстановлении нормальных функций организма, но и о восстановлении трудоспособности и приобретении трудовых навыков. Так, например, в США 10 млн. инвалидов, составляющих 5 % населения, получают от государства помощь в размере 7 % от Общего национального дохода.

В физической реабилитации адаптивной физической культуры акцент делается на поиск нетрадиционных систем оздоровления лиц с ограниченными возможностями здоровья, ориентируясь, прежде всего, на технологии, сопрягающие физическое (телесное) и психическое (духовное) начала человека и ориентирующиеся на самостоятельную активность занимающихся (различные способы психосоматической саморегуляции, психотерапевтические техники и т.п.).

Исследуются биологические и социально-психологические эффекты от применения двигательных действий, связанных с субъективным риском, но с гарантированной безопасностью для занимающихся и выполняемых с целью профилактики депрессии, фрустрации, различных социально неприемлемых видов зависимостей (от алкоголя, психоактивных веществ, азартных игр и др.).

Находят научное обоснование технологии, основанные на интеграции двигательной деятельности со средствами и методами искусства (музыки, хореографии, пантомимы, рисунка, лепки и др.) и предполагающие вытеснение из сознания занимающихся предыдущей картины мира, поглощение их новыми впечатлениями, образами, активностью, погружение в деятельность, стимулирующую работу отдыхавших участков мозга (его обоих полушарий), всех сфер человеческого восприятия. Креативные виды адаптивной физической культуры дают возможность занимающимся перерабатывать свои негативные состояния (агрессию, страх, отчужденность, тревожность и др.), лучше познать себя; экспериментировать со своим телом и движением; получать сенсорное удовлетворение и радость ощущений собственного тела.

Таким образом, можно сказать область применения адаптивной физкультуры - всеобъемлющая, особенно в нынешних условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно молодежи ухудшается катастрофически. И не только в нашей стране. Адаптивная физкультура уже получила широкое распространение во многих зарубежных странах. Хорошо подготовленных профессионалов в этой области ждут в поликлиниках и больницах, санаториях и домах отдыха, оздоровительных и реабилитационных центрах, в учебных заведениях, особенно специализированных, в спортивных коллективах.

И поэтому главной задачей различных спортивных, социальных учреждений и организаций, остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и спорта как одного из важнейших средств для их адаптации и интеграции в жизнь общества, поскольку эти занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного воссоединения инвалида с обществом и участия в полезном труде.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, КАК ПРОФИЛАКТИКА

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРИППА И ОРВИ

Карташева К.А., Игнатенко Е.А.

Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Екатеринбург

Сегодня грипп и ОРВИ занимают первое место по частоте и количеству случаев в мире и составляют более 90% всех инфекционных заболеваний. Главной особенностью гриппа является огромное число заболевших.

Что же такого страшного в этой вирусной инфекции? Дело в том, что грипп резко снижает сопротивляемость организма и угнетает иммунитет. Это способствует присоединению других инфекций, что чревато осложнениями, к примеру, дыхательной системы (пневмонии, хронического бронхита). Из-за общей интоксикации и резкого ослабления организма страдает сердце, почки, нарушается обмен веществ. Грипп способен дать осложнения на слабые органы и системы, а следствием может стать летальный исход.

Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и поражают до 15% населения земного шара. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области информирует: в период с 02.11.09г. по 08.11.09г. среди населения Свердловской области зарегистрировано 32,7 тыс. случаев гриппа и ОРВИ (пок. 777,5 на 100 тыс. нас.), что в 1,7 раза выше предыдущей недели, в 3 раза выше среднемноголетнего уровня (СМУ). Высокий уровень заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, максимальный рост показателей отмечен среди детей с 7 до 14 лет - в 7,5 раз выше среднемноголетнего уровня, среди организованных детей 3-6 лет - в 6 раз.

В связи с этим хотелось бы еще раз обратиться к вопросу о профилактике гриппа. Ни для кого не секрет, что предупреждение заболевания гораздо лучше его лечения. Профилактика гриппа включает в себя вакцинацию, с помощью медикаментозных противовирусных препаратов, использование марлевых повязок в местах большого скопления людей, желательно уменьшение количество контактов с источниками инфекции, рекомендованы активное употребление витамина С (аскорбинки), фитонцидов (лук, чеснок), общеукрепляющая терапия, желательно как можно больше бывать на свежем воздухе и проветривать помещения.

Лучший способ повысить сопротивляемость организма вирусам - вести здоровый образ жизни. Известное изречение: «Прежде болезни заботься о себе». К сожалению, часто приходится наблюдать, что людям легче проглотить широко рекламируемые таблетки «от гриппа», чем своевременно позаботиться об укреплении собственного иммунитета.

Для поддержания нормального иммунитета необходимо:

- правильно и полноценно питаться – пища должна содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов;

- в осенне-весенний период, когда количество овощей и фруктов в рационе снижается, возможен дополнительный прием комплекса витаминов; обязательно соблюдать режим отдыха – адекватный отдых и полноценный сон – крайне важные аспекты для поддержания нормального иммунитета;

- физическая активность;

- избегать стрессов;

- бросить курить: курение – мощный фактор, снижающий иммунитет, который оказывает негативное влияние как на общую сопротивляемость инфекционным заболеваниям, так и на местный защитный барьер – в слизистой носа, трахеи, бронхов

Физические упражнения повышают иммунитет, вследствие чего снижается заболеваемость простудой. При регулярном выполнении упражнений число клеток-киллеров иммунной системы увеличиваются на 50–300%. Согласно некоторым результатам исследований, даже ежедневные прогулки длительностью 20–30 минут, гимнастика через день, езда на велосипеде несколько раз в неделю могут снизить количество случаев простуды в год.

Важными мерами предупреждения гриппа является закаливание организма и плавание. Плавание является универсальным средством при лечении большого количества заболеваний, в том числе, оно благоприятно влияет на иммунитет, способствует его повышению.

Известно, что активные физические упражнения на свежем воздухе, а также катание на велосипеде, аэробика, в зимнее время это могут быть лыжи, коньки укрепляют естественную защитную систему организма, увеличивая запас ее прочности. Это не защитит людей от инфекции, однако, может повлиять на тяжесть и продолжительность болезни. Если человек заболеет гриппом, симптомы у него будут менее выраженные, и он выздоровеет намного быстрее, по сравнению с людьми, не занимающимися спортом.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА,

ГОСУДАРСТВА И ЧЕЛОВЕКА

Кукубаев С.К., Марчук В.А.

Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург

Физическое воспитание и спорт занимают особое место в жизнедеятельности человека, так как относятся к основным формам организации двигательной деятельности, которая с момента рождения и до глубокой старости определяет основу его социально-биологического существования и развития. Двигательная деятельность (движение) — важнейший атрибут существования живой материи. Это обусловлено тем, что без движения невозможно как социально-биологическое развитие, так и сама жизнь человека в обществе.

О важности двигательной активности сказано много, однако социально-политические и экономические изменения в обществе и государстве отодвинули вопросы физического воспитания, естественного оздоровления и спорта на задний план. Это привело к тому, что за последние 20 лет значительно снизился общий уровень физического здоровья населения России, особенно подрастающего поколения, уменьшилась продолжительность жизни экономически активного населения, значительная часть допризывников признается не годной к службе в армии и тем более не способной защитить свое Отечество, в котором они родились и живут.

Соблюдение равной и гарантированной доступности к физическому воспитанию и спорту каждого члена общества дает возможность свободно развивать и сохранять его физические, интеллектуальные и нравственные способности, укреплять здоровье, обеспечивать полноценную подготовку к бытовой, учебной, профессионально-трудовой и оборонной деятельности.

Учитывая особое внимание Президента Российской Федерации и Госсовета Российской Федерации на указанные проблемы, Правительство Российской Федерации в декабре 2001 года приняло постановление о мониторинге физического здоровья и физической подготовленности подрастающего поколения и взрослого населения. Это в целом должно было обеспечить контроль за качеством физического воспитания, естественного оздоровления и занятий спортом. В январе 2002 года было проведено специальное заседание Государственного Совета Российской Федерации «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян». Это заставило Минобразования России и Минздрав России, Госкомспорт России и Российскую академию образования принять совместное решение «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ».

В соответствии с Международной хартией физического воспитания и спорта, физическая культура и спорт являются важными компонентами непрерывного образования граждан, особенно подрастающего поколения. При этом физическое воспитание рассматривается как образовательный компонент, базовая составляющая системы и процесса образования, а спорт – как область развития и реализации спортивных (физических, двигательных) способностей и возможностей организма человека.

Отметим, что занятия физической культурой и спортом – это не только физическое здоровье и физическое совершенствование человека, но и весь комплекс воспитательного, оздоровительного, профилактического и тренирующе-развивающего воздействий, способствующих индивидуально-личностной ориентации жизнедеятельности человека. В процессе самостоятельных и организованных занятий физической культурой и спортом решаются такие важные проблемы, как социализация, морально-нравственное и естественно-природное оздоровление, коммуникация, эстетическое воспитание, приобщение человека к системе национальных ценностей и культур.

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Курносова Д.В.

Уральский радиотехникум им. А.С. Попова

Специфика физического воспитания и обучения умственно отсталых детей является не только показателем высоких моральных принципов учителей, занимающихся этим гуманным делом, но и «лакмусовой бумагой» уровня нравственного развития современного общества. Как известно из классических работ С.Л. Рубинштейна и многих других исследователей (например, А.А. Дмитриева, Н.П. Вайзмана), физическая культура предоставляет таким детям необходимые знания, умения и навыки, способствует восстановлению либо компенсации нарушенных психических функций, стимулирует дальнейшее психическое развитие, способствует социализации.

Способность человека управлять движениями своего тела напрямую зависит от ступени зрелости корковых структур мозга. Развитие локомоторных функций у детей младшего возраста сопровождается развитием речи и других психических функций. По мере созревания коры головного мозга изменяется характер движений, в свою очередь двигательная активность способствует ускоренному психическому развитию. Врожденная недоразвитость коры головного мозга, нарушение процессов ее формирования в раннем детстве (при врожденном или приобретенном слабоумии) отражаются не только на психическом, но и на моторном развитии ребенка. Например, появляется двигательная недостаточность (моторная дебильность, по Дюпре) у детей-олигофренов, для которой характерно усиление сухожильных рефлексов, синкенезий, неловкость волевых движений, также страдает способность к выработке «двигательных формул», к координированным движениям, к быстрой смене моторных установок (чем сильнее выражен психический дефект, тем беднее и менее выразительны движения ребенка). Умственно отсталым детям более сложно использовать сформированный двигательный навык. В связи с вышесказанным, одной из важнейших коррекционных задач в работе с такими детьми должно быть развитие их двигательной сферы.

Данная проблема неоднократно оказывалась в поле внимания ученых. По данным И.Л. Баскаковой под влиянием упражнений и в результате тренировки может осуществляться компенсация нервной системы [6, с. 50]. В исследовании С.В. Переслени было установлено, что с возрастом ослабляется действие иррелевантных воздействий на скорость выполнения перцептивных операций, это отражает процесс тренировки селективности в отборе релевантной информации в условиях направленной коррекционной работы по специальным программам обучения аномальных школьников. Р.Б. Каффереманас установил, что из-за затруднений процесса восприятия у детей-олигофренов при формировании образов следует подключать как можно больше источников информации разных модальностей. По мысли К. Бирнбаума в большинстве случаев заложенные в конституциональных особенностях дефекты интеллектуального поведения в известных пределах могут быть компенсированы тренировкой и развитием заменяющих функции, например, «моторным воспитанием».

Теоретико-эмпирические данные ученых подтверждают и наши собственные экспериментальные исследования. Обучающий эксперимент проводился на базе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида № 111 г. Екатеринбурга: были сформированы две контрольные и две экспериментальные группы по 10 человек учащихся третьих и четвертых классов в каждой группе. Учащимся было предложено выполнить комплексы психомоторных упражнений, опираясь на словесно-логическую инструкцию и цвето-звуковую дифференцировку. Для анализа результатов эксперимента были замерены два показателя координационной подготовленности – прыжок в длину с места и прыжки со скакалкой. Нормативы координационной подготовленности были взяты из программы для массовых образовательных учреждений.

В ходе тестирования было выявлено, что конечные результаты были ниже удовлетворительного уровня и в контрольной и в экспериментальной группах. Можно отметить низкий технический уровень выполнения прыжка в длину с места и большое количество ошибок во время выполнения упражнения.

После проведения обучающего эксперимента количество ошибок при выполнении прыжка в длину с места и прыжков со скакалкой значительно уменьшилось в экспериментальной группе, а в контрольной группе осталось на прежнем уровне. Снижение количества ошибок при выполнении тестовых проб повлияло и на результат выполнения упражнений: учащиеся экспериментальной группы показали более высокие результаты.

Средний прирост показателей в экспериментальной группе учащихся 10 лет в прыжке в длину с места составил 8,6 см на человека, что на 78 % эффективнее показателей контрольной группы (1,1 см). У учащихся 11 лет – 3 см, что на 33 % выше по сравнению с показателями контрольной группы (0,9 см). В прыжках со скакалкой в течение 1 минуты показатели экспериментальной группы учащихся 10 лет в среднем увеличились на 9 прыжков, что на 45 % выше по сравнению с показателями контрольной группы (на 2 прыжка за 1 мин). Учащиеся 11 лет в прыжках со скакалкой показали результаты на 44 % выше – 7,6 за 1 мин, в контрольной группе – 1,7 за 1 мин.

На основании полученных данных можно сделать следующий вывод. Повышение показателей учащихся специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида № 111 г. Екатеринбурга свидетельствует не только о развитии координационных способностей, но о совершенствовании техники прыжков, в частности, о возможности выполнения прыжков в нестандартных ситуациях. Следовательно, продуктивность процесса обучения данных учащихся повысится, если он будет построен с опорой на словесно-логическую инструкцию выполнения упражнений и разномодальные дифференцировки.

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лубнина Н., Строшкова Н.Т.

Российский государственный профессионально –

педагогический университет, Екатеринбург

Одной из центральных фигур в спортивной деятельности является тренер, от личности которого, его жизненных и спортивных принципов и философии, профессионального педагогического мастерства, высокой квалификации в области организации и управления во многом зависит успешное решение как общих задач гуманистической педагогики – «обучение - воспитание – развитие», так и достижение высоких спортивных результатов. Исследование педагогических и психологических аспектов деятельности спортивного тренера является особенно актуальным, учитывая принципиальные ее особенности, сопряженные как со спецификой спорта вообще и выбранного вида в частности, так и с чрезвычайно разносторонним спектром отдельных разделов работы, ролей и обязанностей тренера – педагога.

Особое педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, высокоразвитое чувство социальной ответственности и гражданственности требуется спортивному тренеру, чтобы одинаково успешно совмещать решение сложных задач социализации и воспитания своих учеников с достижением высоких спортивных результатов. Умение тренера противостоять давлению внешней среды в достижении результата, стойкая мировоззренческая и гражданская позиция, чувство ответственности и глубокое личное беспокойство за будущее его воспитанников после окончания спортивной карьеры - все это непременные атрибуты высокопрофессионального тренера. Огромное значение в становлении тренера-профессионала имеют его глубокие знания предмета своей деятельности, избранного вида спорта, всех его аспектов и разделов.

Актуальной проблемой деятельности тренера является его педагогическое мастерство ведения учебно-тренировочного процесса, вооруженность современными, научно обоснованными специализированными методиками обучения и совершенствования, принципами их эффективной реализации и программированного обучения. Другой важной стороной педагогической тренерской деятельности является ее психологическое содержание, знания, умения и навыки тренера-психолога.

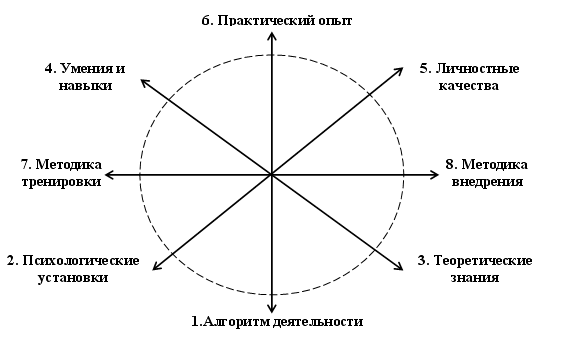

Содержание педагогической компетентности можно изобразить в виде модели представленной на рисунке 1.

Рис.1 Универсальная структура компетентности

Другим немаловажным понятием в педагогике является профессиональная компетентность, которая трактуется как – способность специалиста решать различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе опыта, знаний и ценностей. От того насколько качественно это делает специалист в области физической культуры и спорта зависит очень многое в жизни его ученика. Проблема качества напрямую связывается с компетентностью тренера-преподавателя с пониманием им современных социальных и гуманистических технологий профессиональной деятельности, т.е. реальных и измерительных показателей, которые необходимы для оценки эффективности функционирования его, как одного из субъектов системы образования. Среди главных приоритетов в его трудовой деятельности выступают: наработка продуктивных деятельно-преобразующих интенсивных технологий; создание новых образовательных технологий - прогнозирование и проектирование своей педагогической деятельности.

Его главными целевыми установками становятся: профессиональная компетентность; коммуникативность; креативность.

Существует противоречие между высокой значимостью роли тренера-преподавателя в процессе социализации детей, особенно в подростковом возрасте, и его (тренера) низкими реальными возможностями влияния на этот процесс. Основными причинами можно назвать: дефицит средств и методов педагогической диагностики и коррекции; узость приемлемого диапазона влияния на учащихся из-за отсутствия коммуникативной компетентности; как правило, авторитарный стиль руководства; установка на конкуренцию как единственный стиль межличностного взаимодействия и т.д.

К тому же большинство тренеров обладает незначительным арсеналом форм и способов диагностики, моделирования и проектирования воспитательного процесса. Навыки воспитательной работы нарабатываются, в большинстве случаев, в бытность спортсменом при взаимодействии со своим собственным тренером, при этом личный опыт далеко не всегда адекватен современной ситуации.

Указанные причины обусловлены как спецификой физкультурно-спортивной деятельности, так и спецификой деятельности педагогической.

Таким образом, профессиональная компетентность тренера - преподавателя, создающего «зону ближайшего развития» для ребенка, требует особого внимания. Реальной основой перестройки технологии труда является свобода способов преобразования, свобода выбора методов и форм организации деятельности учащихся. Этому способствует и новая форма оплаты труда тренеров-преподавателей спортивных школ. Она заключается в том, что тренер-преподаватель получает зарплату в процентах за каждого занимающегося. Чем дольше занимается учащийся в спортивной школе и выше его результат, тем больший процент оплаты. Это благотворно влияет и на сохранность контингента учащихся и стимулирует педагогов на качественную работу, позволяет индивидуально подходить к каждому ученику, а на этапе спортивного совершенствования для каждого занимающегося составляется индивидуальный план подготовки.