Внастоящее время в нашей стране серьезную озабоченность государственных органов и общества в целом выбывав

| Вид материала | Документы |

| Экспериментальная группа вторая — Контрольная группа Постинтернатная адаптация детей-сирот |

- Уголовная ответственность за действия сексуального характера с лицом, не достигшим, 41.97kb.

- Внастоящее время стремительно возрастает динамизм общественного развития во всем мире, 5926.96kb.

- Сштабах нашего государства, так и в Ветковском районе, вызывает серьезную озабоченность, 166.5kb.

- Допущена к защите Заведующий кафедрой теологии, 1138.47kb.

- Внастоящее время активно обсуждается возможность модернизации российской экономики, 245.78kb.

- П н. Остереотипах в дошкольном образовании Человек «царь» природы или ее часть? Внастоящее, 382.8kb.

- Верховная Рада Автономной Республики Крым считает, что единственным выходом из сложившейся, 21.34kb.

- Аналитический доклад «Сектор некоммерческих организаций Архангельской области и Ненецкого, 218.62kb.

- Всоветское время к филиппикам в адрес "буржуазных фальсификаторов истории Второй мировой", 4093.08kb.

- Внастоящее время господствует некорректное применение понятий «война», «гражданская, 298.45kb.

4.4. Особенности агрессивности детей-сирот

Сравнительный анализ уровня агрессивности подростков из детского дома и подростков, живущих в семье, дает возможность понять глубину проблемы. Столкнувшись с препятствием «один на один», дети из детского дома теряются, им нужно приложить больше усилий, чтобы справиться с проблемой самостоятельно, чем ребенку того же возраста, живущему в семье.

Дети из детского дома более агрессивны к окружающим. В их ответах содержится больше обвинений, упреков, у таких детей имеется тенденция отрицать свою вину и обвинять другого. Эта враждебность направлена как на детей, так и на взрослых — это, очевидно результат лишения (детей из детского дома) родительской любви, эмоционального тепла, материнской заботы. На фоне агрессивности и тревоги протекает формирование личности такого ребенка.

Нами были обследованы подростки (мальчики) трех разных групп в возрасте 11-15 лет (126 чел.).

Экспериментальная группа первая — воспитанники детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей («социальные» сироты), они имели родителей, которые были лишены родительских прав, но поддерживали контакты с детьми;

Экспериментальная группа вторая — воспитанники специальной закрытой школы для подростков с девиантным поведением, многие из них отличались агрессивным поведением: частые конфликты, дрки со сверстниками, вызывающее поведение по отношению к взрослым, частое употребление нецензурных выражений, применение физической силы против младших по возрасту.

Все подростки имели родителей, хотя у некоторых они были лишены родительских прав, но поддерживали контакты со своими детьми.

Контрольная группа—учащиеся (S--8 классов, обучающиеся в гимназии, они не отличались агрессивным поведением в характеристиках со стороны учителей и родителей, все из полных семей.

Для изучения разных форм агрессивности подростков использовались анкеты агрессивности А.Басса и А.Дарки [14]. Результаты исследования показали, что подростки экспериментальной группы (дети-сироты и агрессивные подростки) в значительно большей степени демонстрировали физическую, вербальную и косвенную агрессию, чем мальчики из гимназии (рис. б).

% 12

Физическая агрессия Косвенная агрессия Вербальная агрессия

Дети-сироты L'"'IJ Дети с девиантным 5"Д Дети из гимназии поведением

Рис. 6. Уровни агрессии

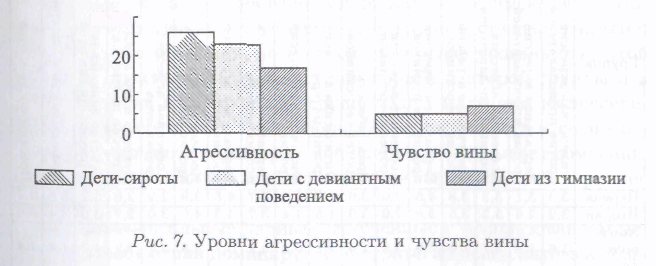

Выявилось, что у подростков экспериментальных групп уровень агрессивности выше, а чувство вины после совершенной агрессии значительно меньше, чем у подростков из благополучных семей (рис.7).

%30

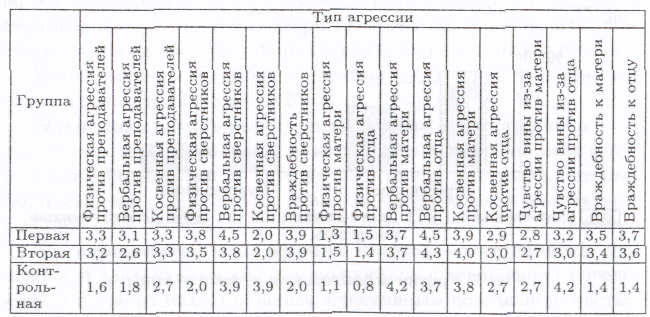

Комплексное изучение агрессивных реакций, полученных с использованием адаптированного опросника «Подростковая агрессия» А. Бандуры и Р. Уолтерса, позволило выявить направленность

234

235

агрессивных тенденций ранных групп испытуемых. Данный опросник позволяет проводить оценку не в целом агрессивности, а отдельно физической, вербальной и косвенной агрессии по отношению к родителям, учителям и сверстникам [10].

Для оценки агрессивного поведения было использовано двенадцать основных шкал уровней агрессивности, а также дополнительно три шкалы, изучающие враждебность к сверстникам, к матери и к отцу, и две шкалы, определяющие чувство вины из-за агрессии против матери и против отца.

Под физической агрессией понималось прямое физическое нападение, как-то: попытка начать драку, удары кулаками или разными предметами, бросание предметов с целью нанесения телесных повреждений. Под вербальной агрессией понимались нападение в любой форме, которое включало в себя прямое взаимодействие и открытую агрессию или неповиновение. В эту категорию были включены не только оскорбление или словесное унижение, но и отказ повиноваться взрослым, и угрозы, при условии, что все это выражалось открыто тому, кому предполагалось причинить вред. В категорию косвенная агрессия были включены такие формы поведения, как инспирирование агрессии со стороны других, хлопанье дверью, бросание на пол предметов.

Подростки из первой и второй экспериментальной группы проявляли большую агрессивность и враждебность по отношению к преподавателям, сверстникам и родителям (табл. 12).

Среди испытуемых первой группы уровень физической агрессии в отношении преподавателей оказался больше уровня физической

236

Таблица 12, Уровни агрессивных реакций в отношении преподавателей, сверстников и родителей, балл

агрессии, чем в третьей группе, в два раза, и фактически не отличался от уровня физической агрессии против преподавателей среди испытуемых второй группы. Некоторые мальчики из первой и второй экспериментальных групп даже нападали на преподавателей с кулаками или кидали в них предметами. Большинство повышали голос и пререкались. Часто враждебное отношение мальчиков к школьному персоналу проявляется в их постоянном и демонстративном неподчинении и вызывающем поведении. Такое поведение у подростков проявлялось в том, что они ходили по классу, пускали голубей и самолетики, все время задавали вопросы учителю, делали громкие замечания в адрес других учеников и мешали им иными способами. Все это в большей или меньшей степени представляет собой агрессивные формы поведения, основная цель которых— возбудить к себе интерес и привлечь внимание других.

Мальчики из контрольной группы в целом демонстрировали позитивное отношение к персоналу в школе. Они избегали открытых столкновений со своими преподавателями и старались обсуждать любые разногласия или просто лучше работать, чтобы заслужить учительское одобрение.

Мальчики из экспериментальных групп в большей степени и в более открытой форме проявляли физическую агрессию против сверстников, чем мальчики из контрольной группы. Они также относились к сверстникам значительно враждебнее. Однако по степени вербальной агрессии против сверстников значимых различий между тремя группами мальчиков выявлено не было. С другой стороны, мальчики из контрольной группы значительно больше демонстрировали косвенную агрессию к сверстникам, чем подростки первой и второй группы.

Данные интервью с мальчиками показали, что имеются некоторые различия между мальчиками всех групп в степени открытой агрессии против матери, но в отношении отцов уровень открытой агрессии практически одинаков для первой и второй группы и в два раза ниже в контрольной группе. Хотя мальчики из экспериментальных групп чувствуют большую враждебность к своим отцам, чем мальчики из контрольной группы, не вызывает сомнений, что большинство из них не отваживаются выражать свою агрессию открыто.

Экспериментальные данные, полученные с использованием методики диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении (табл. 13) позволили установить, что наименьший Уровень агрессивности в общении наблюдался у подростков контрольной группы, наибольшш —у детей из детского дома. Напро-

237

тив, уровень миролюбия в общении был наиболее высокий у подростков контрольной группы.

Таблица 13. Доминирующие стратегии психологической защиты у подростков, балл

| Группа | Стратегия | ||

| Миролюбие | Избегание | Агрессия | |

| Первая | 5,9 | 6,5 | 12 |

| Вторая | 5,6 | 9.7 | 8.7 |

| Третья | 10 | 9,0 | 4,9 |

Факторный анализ позволил изучить психологические зависимости разных признаков агрессивности в обследованных группах (табл. 14).

Таблица Ц. Результаты факторного анализа

| Фактор | Группа | ||

| I | II | III | |

| 1 | Соперничество В р аждебность | Coi lejwiH честно Агрессивность Жестокость | Избетние любых форм агрессивности |

| 2 ,4 | Скрытность Уровень интеллекта | Скрытность Уровень интеллекта | Впеч атлите л ыюсть Уровень интеллекта |

| 4 | Необидчивость | Общительность | — |

| 5 | Спокойствие | ... | Адекватность |

Основные факторы проявления агрессии у воспитанников школы-интерната—соперничество и враждебность к окружающим. У подростков с девиантным поведением, кроме соперничества и всех форм агрессивности, на первый план выступает еще и жестокость. Подростки из контрольной группы стремятся к избеганию любых форм агрессивности.

Таким образом, родительская депривация и нарушение взаимоотношений в семье влияют на проявление агрессии в подростковом возрасте, а также на другие отклонения в поведении, и тем больше, чем более проблемной является семья и взаимоотношения в ней.

4.5. Агрессивное поведение детей с нарушением интеллекта

Нарушение поведения умственно отсталых детей, в частности агрессивное поведение, связано с радом биологических и социальных факторов, вступающих во взаимодействие:

— общие признаки психического недоразвития, имеющиеся при любой форме умственной отсталости;

238

- частные проявления недоразвития, свойственные отдельным

формам умственной отсталости;

- специфические, общие и частные поражения головного мозш,

присущие отдельным формам умственной отсталости;

- особенности высшей нервной деятельности;

- своеобразная система отношений, которая устанавливается

между умственно отсталым ребенком и его ближайшим социаль

ным окружением.

Во многом агрессивное поведение умственно отсталого ученика заведомо связано с тем, что у него недоразвита (может быть, и извращена) система высших потребностей и мотивов действий. У него недоразвиты высшие потребности: интеллектуальные, морально-нравственные, этические и преобладают потребности низшие. Торможение низших потребностей в связи с недоразвитем воли затруднено. Поэтому часто приходится наблюдать у умственно отсталых детей агрессию, разрушительные действии, возбуждение (моторное и речевое) и т. д.

Е.С.Иванов предлагает следующую классификацию агрессивного поведения умственно отсталых детей в возрасте 7-12 лет:

- как проявление компенсаторной реакции при инфаитильно-

гсдопистической мотивации в связи с трудностями учебной дея

тельности;

— как проявление эксплозивности;

- как проявление извращенных влечений (сексуального, ин

стинкта самосохранения и др.);

- при психомоторном и аффективном возбуждении больных;

- как реакция протеста на трудности во взаимоотношениях:

- при дистрофических нарушениях;

- как проявление групповой солидарности.

Громадное значение при этом приобретает положительный или отрицательный мнкросоциальный фактор. Большое количество умственно отсталых детей находится в проблемных семьях с отрицательным средовым фактором. В учреждениях же для умственно отсталых детей (специализированные детские сады, специальные (коррекционныс) пжолы, школы-интернаты) пока еще не всегда имеется тот благоприятный климат, посредством которого можно оыло бы возместить ущербность в развитии и воспитании ребенка, полученную им в проблемной семье. Многие из этих детей могут быть включены в группу риска по нарушениям в поведении, в частности агрессивности [265].

Таким образом, социально-психологические и физические характеристики нормального реНенка и связанные с ними нарушения

239

поведения свойственны и умственно отсталому ребенку. И у здоровых детей, и у умственно отсталых могут возникать аффективные реакции с агрессией, самодеструктивное поведение, грубые нарушения дисциплины и т.д. Но, учитывая, что различные факторы, которые ведут к этим проявлениям, ь большей степени действуют на умственно отсталого ребенка, можно предположить, что нарушения поведения умственно отсталых детей, в частности агрессивное поведение, будут более тяжелыми, грубыми и более частыми, чем у нормального ребенка.

У умственно отсталых детей агрессия нарастает с возрастом. Как показал Г. К.Поппе, агрессия возрастает у мальчиков с 8-10 до 14-15 лет с 40 до 65%, а у девочек--с 35 до 56% [190]. Агрессию можно расценить как защитную реакцию на трудности или как подражание взрослым в конфликтной ситуации. Так, умственно отсталая девочка восьми лет жестоко избивала и душила детей, когда они ее не слушались. Подобное с ней дома делала мать. Агрессия у умственно отсталых подростков носит характер чрезмерной жестокости, без достаточного понимания последствий ее для здоровья пострадавшего.

В работе 1'. К. Поппе установлено, что агрессия чаще обнаруживается у умственно отсталых детей, чем у детей с задержкой психического развития. При этом она проявляется в более грубой форме. Дети с легкой умственной отсталостью жестоко избивали других детей или могли ударить, не думая о последствиях. У детей с ЗПР такая жестокая агрессия встречалась реже. В обеих группах агрессия преобладала у мальчиков и усиливалась с возрастом [191].

В работе Л. М. Шипицыной с соавторами [266] при изучении агрессивного поведения подростков с ЗПР, воспитывающихся в интернате, было установлено, что количество подростков, склонных к открытому агрессивному поведению, составляет в каждом классе определенный процент от общего числа учеников. Так, в 5 классе 27,3%, в 6 классе —16,7%, в 8 классе —46,7% и в 9 классе—30%. Число испытуемых, у которых выражена склонность к агрессивному поведению, составляет 31,2% от общего количества обследованных учащихся, причем 20.8% — мальчики и 10,4% —девочки (т.е. соотношение между полами 2:1).

Установлено, что у умственно отсталого ребенка имеется качественно иное реагирование на биологические и психологические вредности окружающей среды. Источником этих вредностей может быть семья, чаще дисгармоничная, школа, детские и подростковые группы. Психологические вредности чаще возникают в процессе становления отношений умственно отсталого ребенка с окру-

240

жающими, которые Tie знают или не хотят учитывать психические особенности ребенка .ъ Умственно отсталый ребенок постоянно находится в ситуации, при которой неблагоприятные социально-психологические факторы могут вступить во взаимодействие с неблагополучной биологической почвой [265|.

В ходе наблюдения за детьми оказалось, что умственно отсталые школьники наиболее агрессивны к своим сверстникам и ко взрослым: количество этих детей, проявивших агрессивные действия, в 2,5 раза больше, чем среди учеников массовой шкалы. Кроме этого, агрессивность умственно отсталых подростков носит устойчивый характер, в отличие от ситуативной агрессивности детей с нормальным развитием. Это, видимо, связано с неспособностью умственно отсталых детей регулировать собственное поведение, им далеко не всегда удается направить собственную деструктивную энергию в конструктивное русло. Произвольная активность лиц с умственной отсталостью отличается слабостью побуждений, недостаточностью инициативы, внушаемостью и упрямством, слабостью социальных, личностных мотивов. Поступки недостаточно целенаправленны, импульсивны, отсутствует борьба мотивов. Поведение в связи с этим крайне непоследовательное, неожиданное. Оно отличается либо пассивностью, либо прерывается неожиданными и обычно неуместными поступками, что, безусловно, затрудняет приспособление умственно отсталого человека к социуму [264].

Даже устраненное нарушение поведения имеет тенденцию повторяться, т.е. имеется своеобразная поведенческая стереотипия. Экспериментальные исследования высшей нервной деятельности у детей с умственной отсталостью показали, что среди многих нарушений ведущим является патологическая инертность нервных процессов [214]. Наблюдения показывают, что такие дети в игровой деятельности и в поведении стереотипно повторяют одни и те же формы и с большим трудом переходят от старых стереотипных связей к новым формам игры и поведения [264].

По оценкам педагогов, агрессивные реакции у подростков с умственной отсталостью наблюдаются чаще, чем в норме. Умственно отсталые дети менее чувствительны к помощи: замечания взрослых не тормозят проявлений как физической, так и вербальной агрессии. Недоразвитие всех сторон речевой функции, пассивной и активной сторон речи, искажение семантики слов затрудняет кор-регирование поведения ребенка. Дети с недоразвитием интеллекта некритично относятся к проявлениям собственной агрессии, у них редко возникает чувство вины. По мнению педагогов, умственно отсталым детям свойственна как физическая, так и вербальная агрес-

241

сия. Причем если подростки с нормальным развитием физическую агрессию чаще направляют на предмет, то подростки с умственной отсталостью — на сверстников.

Экспериментальные данные, полученные при использовании методики Розепцвейга [7], показывают, что адаптированность умственно отсталых подростков ниже, чем детей массовой школы. В связи с тем что умственно отсталые дети недостаточно адаптированы к социальному окружению, у них чаще происходят конфликты с окружающими их людьми, чем у их сверстников из массовой школы [118]. Отрицательное воздействие на формирование поведения оказывают детские и подростковые асоциальные группы, в которые может попасть умственно отсталый ребенок. Роль асоциальных подростковых групп особенно возрастает в условиях, когда семья и школа утрачивают авторитет для ребенка. Об этом хорошо сказал Л. С. Выготский: «Ребенок может компенсировать трудности ответными агрессивными действиями по отношению к социальной среде, в которой он находится. Именно у таких детей агрессивность является извращенной компенсаторно-защитной реакцией» [46].

Резюмируя сказанное выше, следует отметить, что в условиях семейной, в первую очередь материнской, деприваиии у большой группы детей и подростков искажаются условия ранней социализации. Это сопровождается у многих из них пребыванием в условиях острых или хронических стрессовых ситуаций с риском психического и физического насилия, риском развития нервно-психических расстройств с разнообразными девиациями поведения. У других детей искаженные условия ранней социализации сопровождаются аморально-криминальным окружением с риском вовлечения в преступную деятельность, с формированием асоциальных личностных деформаций и устойчивыми формами делинквентной и далее криминальной активности.

Для воспитанников детских домов большое значение приобретает диагностика последствий материнской и социально-эмоциональной депривации. Разработка направлений работы по профилактике и коррекции агрессивного поведения у детей и подростков, воспитывающихся в интернатных учреждениях и неблагополучных семьях, — серьезная проблема, имеющая мультидисциплинарный характер и требующая повышенного внимания со стороны различных государственных, юридических и научных инстанций.

Высокий уровень тревожности и агрессивности у детей из детского дома дает основание для разработки исихолого-педагогических программ, направленных на их снижение и организацию психотерапевтической работы.

242

Проведение этой работы затрудняют: отсутствие системного подхода, недостаточность психолого-педагогических знаний о природе школьной дезадаптации и нарушенного поведения и путей их предупреждения. Неправильное общение педагога с детьми-сиротами может привести к конфликтам, такое отношение может быть спровоцировано социально негативной установкой общества и незнанием особенностей детей с психическим недоразвитием. Неблагоприятное отношение со стороны педагога — серьезная помеха для адаптации ребенка к условиям детского дома, а также серьезная опасность для ьозникновения агрессивности, враждебности, стойких отклонений в поведении.

Основным путем оказания помощи дезадаптированным детям-сиротам с трудностями в обучении, общении, поведении должен быть путь последовательной социальной интеграции их в нормально развивающуюся среду сверстников.

В этом процессе должны быть взаимосвязаны и скоррегирова-ньг интересы ученика, учителя, школы и детского дома. Создание микросоциума, готового понять и принять проблемного ребенка, не может быть осуществлено без специально организованной помощи и поддержки. Для их организации необходимо внедрение в интернатные учреждения системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития каждого учащегося с момента начала поступления в детский дом. Это сопровождение предполагает комплексную диагностику проблем ребенка в динамике развития, составление индивидуальной программы, включающей не только коррекцию проблем учащегося, но и одновременную помощь учителю и воспитателю. В основу программы должны быть положены коррекция психических функций и эмоционально-личностной сферы ребенка, формирование самооценки, навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме.

Указанные меры, несомненно, будут способствовать социализации ребенка-сироты, гармонизации его отношении с окружающей средой, что позволит снизить риск школьной дезадаптации и деви-антного, и в первую очередь агрессивного, поведения воспитанников интернатных учреждений.

Контрольные вопросы и задания 1. Подготовьте реферативное сообщение по основным теориям агрес-

сии.

2. Объясните причины формирования агрессивного поведения у де-

тей.

243

- Назовите источник агрессивного поведения детей в семье.

- Дайте оценку агрессивного поведения дошкольников, их причин и

психологической коррекции.

- В чем специфика агрессивного поведения младших школьников?

- Почему подростковый возраст наиболее предрасполагает к агрес

сивному поведению?

- Проведите сравнительный анализ агрессивного поведения подрост

ков, воспитывающихся в семье и детском доне (по данным литературы).

- Объясните особенности агрессишюго поведения умственно отста

лых детей.

Раздел третий ПОСТИНТЕРНАТНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Г,ч а в а, 1