Михаил бойков люди советской тюрьмы

| Вид материала | Документы |

- Шихвердиев А. П., Полтавская Г. П., Бойков, 6962.91kb.

- Автобусный экскурсионный тур. 5 дней/4 ночи, 120.63kb.

- Юрий Дроздов: Россия для США не поверженный противник, 300.35kb.

- Джанетт Рейнуотер, 720.66kb.

- Джанетт Рейнуотер, 289.51kb.

- Михаил Булгаков. Дьяволиада, 456.65kb.

- Администрация костромской области контрольное управление информационный обзор материалов, 425.61kb.

- «советской философией», 5892.06kb.

- Развитие завода после Великой Октябрьской социалистической революции Глава I период, 1299.64kb.

- Штеренберг Михаил Иосифович, к т. н. (г. Москва), 234.23kb.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СМЕРТНИКИ

Незаметно эта вещь вряд ли пройдет, если только у читателей и критики хватит мужества вчитаться (возможно и то: увидят, что тут расстреливают, и обойдут сторонкой).

В. Г. Короленко

В нашей стране счастливы только мертвые.

Надпись на стене

Глава 1

НОЧЬ ОЖИДАНИЯ

Случилось то, чего я не ждал, но что неизбежно, неотвратимо должно было случиться.

Я в камере смертников или, — как их называют энкаведисты, — подрасстрельных. Привели меня сюда прямо с последнего допроса у следователя Островерхова.

Велики мои преступления перед советской властью и большевистской партией: измена родине, активное участие в деятельности контрреволюционной организации, вредительство, шпионаж и подготовка свержения правительства. За это не может быть наказания меньше, чем расстрел с предшествующим ему заключением в камере смертников.

Правда, все мои преступления выдуманы, все мои показания, выжатые из меня следователем после десяти месяцев пыток, ложны от начала до конца, но они нужны слишком большому количеству заинтересованных в них лиц, десяткам ответственных работников Северокавказского краевого управления НКВД. Эта ложь нужна для "закрытого судебного процесса над молодежным шпионско-вредительским центром на Северном Кавказа", который принесет им ордена и премии, повышения по службе, увеличение денежных окладов и благодарность в приказах. Приговоры участникам "центра" уже вынесены и процесс лишь подтвердит их. Осужденные, в том числе и я, рассажены по камерам смертников и не на "законные 72 часа", а на большее количество времени, вплоть до окончания процесса...

Две стосвечевые электрические лампочки под потолком, с неизменными железными сетками на них, заливают камеру ярким светом. Она почти ничем не отличается от тюремных камер, в которых мне пришлось сидеть во время следствия по моему делу. Только стены и потолок окрашены в темно-красный цвет запекшейся крови, да в стальной двери прорезана квадратная, — в четверть метра, — дверца с "очком" посредине, а на таких же размеров оконце в стене массивная двойная решетка; железные стержни ее шире, чем узенькие просветы между ними. Ни одного стекла в окне нет, но снаружи оно на две трети прикрыто деревянным козырьком.

В камере я не один; кроме меня, здесь еще семеро. Они полулежат на разбросанных по полу матрасах, привалившись спинами к стенам. Смотрят на меня равнодушно, без обычного для заключенных любопытства, к чему-то прислушиваются, молчат и покашливают. Стоя у двери, я тоже молча, но не без растерянности, разглядываю их; я еще весь под впечатлением последней встречи со следователем и неожиданного приговора к смерти без суда.

Никакие мысли не приходят мне в голову, а слова не идут с языка. Наконец, я с усилием выдавливаю из себя обычное и на воле и в тюрьме, но явно неуместное здесь:

—Здравствуйте...

Трое отвечают мне молчаливыми кивками голов. Остальные как бы замерли в неподвижности. Один из ответивших на мое приветствие, обращаясь ко мне, произносит тихим и странно глухим голосом:

—Сейчас вам принесут матрас.

Как бы подтверждая его слова, открывается дверь и рука кого-то, невидимого в густом сумраке коридора, вталкивает оттуда матрас в камеру. Я подхватываю его, но, вздрогнув от грохота стремительно захлопнувшейся двери, сейчас же роняю на пол.

—Это ваша постель. Устраивайтесь, где хотите,— говорит, кивнув головой на матрас, ответивший на мое приветствие заключенный и умолкает, к чему-то прислушиваясь.

Я сажусь с ним рядом, подтянув поближе "постель". С медленной молчаливостью тянутся минуты одна за другой. Мой сосед продолжает прислушиваться. Я пытаюсь завязать с ним разговор:

—Ну, как вы здесь? ..

Он останавливает меня жестом и, напряженно вслушиваясь в топот шагов и шум за дверями, тихо и отрывисто роняет клочки фраз:

—Кажется идут... Почему так рано? Подходят... К нам?.. Нет, прошли мимо...

От его слов веет непонятной, загадочной жутью.

Постепенно, секунда за секундой, она обволакивает меня всего, проникает внутрь, сжимает сердце судорогой тоскливого предчувствия. Стараясь стряхнуть с себя это состояние, я громко и резко бросаю в томительную тишину камеры слова вопроса:

—К чему вы прислушиваетесь? За моей спиной раздается яростный крик, почти бессвязный и мало похожий на человеческий:

—Ма-ммолчи! Слы-ушшай!

Я оборачиваюсь. Из угла камеры на меня смотрит нечто, бывшее когда-то человеческим лицом. Теперь это страшная маска запекшейся и засохшей крови, огромный, изрезанный шрамами, струп. Нос, губы, скулы еле намечаются на этом раздувшемся от нагноений струпе. Во рту, напоминающем глубокую рану с рваными краями, между кривыми шатающимися обломками зубов, ворочается опухший искусанный язык. Даже мне, видевшему многих мучеников большого конвейера НКВД, невозможно без содрогания смотреть на это тошнотворное "бывшее лицо".

Перевожу взгляд на лица других. У них разные черты: одно широкое и плоскоскулое, другое узкое и приплюснутое с боков, третье — маленькое и сморщенное, как полушарие из мятой грязной бумаги, четвертое — расплывчато-грубое и угловатое, пятое, поражает взгляд своей удивительной мелкотой; невольно кажется, что нос, подбородок, губы и скулы ребенка попали, по недоразумению, на физиономию старика. Вместе с различием черт лиц смертников, в глаза бросается и удивительное сходство между ними. Цвет их кожи одинаков: вместе смешаны грязный мел, воск и синька. Губы у всех бледно-голубоватые с пепельным оттенком, щетинистые щеки давно не стрижены, а глаза подернуты пленкой обычной тюремной мути, сквозь которую едва проглядывает выражение человеческих чувств.

Они смотрят на меня с еле уловимым выражением недовольства и досады, в то же время не переставая прислушиваться к звукам, доносящимся из коридора. Только двое из них,—широкоскулый и узколицый,—лежат на матрасах, безучастно-равнодушные к волнению, охватившему остальных.

—Что там такое? — спрашиваю я у широкоскулого, указывая глазами на дверь.

—Ты сколько времени в тюрьме сидишь?—вместо ответа задает он мне вопрос.

—Десять месяцев,— отвечаю я.

— И не знаешь, что после полуночи тут делается?— удивляется он.

— Знаю,—возражаю я.— Людей из камер берут.

— Куда?

— На допрос. На конвейер пыток.

— А еще?

Я не успеваю ответить. Из рваной раны струпной маски вырываются хриплые, косноязычные слова:

— В зземельный отдел... н-на вышку... к сстенке... Во-от ку-уда.

Дрожь пробегает по моему телу от этих слов и от забытой мною на короткое время традиции энкаведистов расстреливать осужденных после полуночи. Сейчас как раз полночь или около того. Теперь я понимаю, чем встревожены и чего ждут мои сожители по этой, новой для меня, страшной камере смертников. Их настроение охватывает и меня, но трезвая эгоистическая мысль отгоняет страх и предсмертную тоску:

«Пока что мне нечего бояться. В эту и несколько следующих ночей меня не потащат на казнь. Я буду жить до окончания судебного процесса; жить, по крайней мере, неделю, а может быть и больше.»

Успокоившись, я внимательнее и даже с интересом до некоторой степени постороннего зрителя присматриваюсь к смертникам. Каждая прошедшая минута увеличивает их волнение и возбуждение. Они беспокойно ворочаются и ерзают на матрасах, не отводя от двери мутных, наполненных ужасом глаз и слушают, слушают.

Внезапно человек с мелкими чертами лица вскакивает с матраса и начинает метаться по камере, как будто у него болит зуб. Человек очень толст. Он скоро выдыхается и со стоном падает на свой матрас. Его сменяют двое: мой сосед, наиболее симпатичный из всех смертников, с тоскливо-добрым, но сейчас совершенно искаженным от страха лицом и тот, физиономия которого напоминает грязно-мятую бумагу. Как медведи в клетке топчутся они по камере, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к шуму и топоту ног в коридоре. Проходит несколько минут и с матрасов срываются еще трое. Передо мною мелькают оборванные и истощенные голодом фигуры людей, почти потерявших человеческий облик, охваченные страхом и отчаянием, стонущие, плачущие и выкрикивающие бессвязные слова и фразы. Они сталкиваются друг с другом, спотыкаются, ударяются об стены и дверь, но не замечают этого.

Только узколицый и широкоскулый не принимают участия в этой "ночной прогулке" смертников. Первый лежит на матрасе лицом к стене. Второй, с иронической усмешкой мотнув головой на своих сокамерников, подмигивает мне и говорит:

—Вишь ты, запсиховали. Икру мечут. Не привыкли еще к смертным ночам. Ничего, привыкнут, как дольше; тут посидят.

—Неужели вы не боитесь смерти?— спрашиваю я его.

Он пожимает плечами.

—Привык. Восьмой месяц в этой камере. Первые ночи, конечно, тысячами смертей умирал. А теперь — наплевать.

—Вот какая советская власть к тебе милосердная. По закону тебя должны расстрелять не позже 72-х часов после приговора, а тебе, видишь, сколько жить дают. Напрасно ты власть ругаешь,— насмешливо произносит узколицый, поворачиваясь на матрасе в нашу сторону.

—Будь она проклята такая власть,— сплевывает сквозь зубы широкоскулый. —Она меня в этой камере сотни раз без пули расстреляла...

Грохот дверного замка оборвал его слова. За дверью приглушенно заговорили человеческие голоса. Метавшиеся в камере фигуры остановились, как по команде. Выбеленные ужасом лица и расширенные предсмертным отчаянием глаза обращены на дверь. Широкоскулый громко и медленно шепчет:

—Это к нам... Кого возьмут? Хотя бы уж меня. Голоса за дверью раздаются то громче, то тише. Видимо, люди там спорят. Наконец, крышка дверного "очка" сдвигается вправо, и в камеру падают два с половиной слова:

—Кто на Ды?

—Дыбаев,— приподнявшись на локте, спокойно отвечает узколицый.

—Тиш-ше. А еще кто?— шипят в "очко".

—Больше нет,— умышленно громко выкрикивает широкоскулый.

—Сказано: тише! Не нарушать порядка!— сердито приказывает шипящий и закрывает "очко".

Голоса за дверью смолкают и еле слышные, заглушенные ковром шаги удаляются. По камере проносятся вздохи и шопот облегчения:

—Ушли. Ошиблись. В другой камере возьмут. Не у нас.

—Жаль, что не у нас. Меня бы взяли поскорее, — разочарованно Правда, все мои преступления выдуманы, все мои показания, выжатые из меня и тоскливо тянет широкоскулый.

Смертники успокаиваются, но лишь на несколько минут. За дверью опять шаги и голоса, а в камере снова мечутся люди, охваченные ужасом ожидания смерти.

Так продолжается вплоть до звонка подъема от сна. Этот звонок, ненавидимый заключенными других камер, обрывающий их короткий сон, для смертников звучит сладчайшей музыкой. После него не водят на казнь; он обещает измученным ночью ожидания смерти людям еще день жизни.

С первыми его звуками лица заключенных в нашей камере сразу резко меняются. Страх сползает с них и по ним разливаются апатичное спокойствие и усталость. Мой сосед сладко, продолжительно зевает и говорит:

—Теперь можно и поспать.

—А разве днем спать не запрещают?—спрашиваю я.

—Нет. Нам не запрещают. Мы — подрасстрельные, —отвечает он и, еще раз зевнув, растягивается на матрасе.

Страшна ночь ожидания в камере "подрасстрельных". Страшнее самой смерти. Только во сне, да и то не всегда, смертники забывают о ней. Часто, очень часто их сны днем наполнены кошмарами ночей ожидания.

Глава 2

"СТЕНЫ ПЛАЧУТ О НАС"

На "воле" я слышал передававшиеся шопотом слухи о том, что, будто бы, стены камер смертников советских тюрем специально окрашиваются в темно-красный цвет. Люди говорили, что энкаведисты делают это для того, чтобы присужденные к расстрелу, до последней минуты своей жизни, мучались ожиданием казни, чтобы стены постоянно напоминали им о ней. Это была двойная казнь врагов советской власти. Тогда я не поверил этим рассказам, считая их выдумкой антисоветски настроенных людей.

Однако, в тюрьме многие заключенные подтверждали эти рассказы. Сначала я тоже не верил, до тех пор, пока не познакомился с "большим конвейером" пыток и не убедился, что энкаведисты способны на все. И вот теперь стены и потолок цвета запекшейся крови перед моими глазами. Психологическая пытка, окончательно обезволивающая людей, которую я считал антисоветским вымыслом, воплотилась в жизнь, вошла в последние дни и ночи, часы и минуты каждого из нас, заключенных камеры "подрасстрельных". Оценил я ее, так сказать, по достоинству в конце недели моего пребывания среди смертников. К тому времени процесс нашего "вредительски-шпионского центра" мог закончиться без вызова меня для дачи показаний судьям. Ведь процесс был простой формальностью, необходимой лишь для того, чтобы уже вынесенные нам приговоры утвердила Москва.

В конце первой недели и начале второй меня, как и других смертников, по ночам охватывало паническое полубезумие ожидания вызова на казнь. Как и другие, я со стиснутым ужасом сердцем и дрожью во всем теле, обливаясь то жарким, то холодным потом, метался по камере между кроваво-бурыми стенами, стараясь убежать от них, закрывая глаза, чтобы не видеть их. Но убежать от стен и потолка, было некуда. Даже закрытыми глазами я видел массивные каменные плиты, покрытые толстым слоем побуревшей красной краски, по которым стекали крупные капли охлажденных испарений наших тел. Слишком глубоко и цепко вошло все это в мои зрительные нервы и изгнать его оттуда было невозможно.

Стены ни на секунду не давали забыть о крови и смерти, постоянно вызывая в воображении картины расстрела, картины моей будущей казни. Временами мне казалось, что сама смерть уже пришла в камеру, поселилась навсегда среди ее красных стен. Она нависала надо мною, подкрадывалась сзади, окружала со всех сторон. В такие моменты я чувствовал запахи могилы и разлагающегося трупа и ощущал во рту противно-горький вкус гнилого мяса.

Аналогичные ощущения, хотя и в разнообразных вариантах, испытывали и мои сокамерники.

Капли, стекающие со стен камеры "подрасстрельных" похожи на огромные слезы. Беспрерывно и беззвучно льются они сверху вниз по темно-красным каменным плитам, омывая надписи на них, сделанные в разное время и разными, но одинаково обреченными на смерть людьми.

Под самым потолком, над дверью, через всю стену тянутся слова, крупно вырезанные на камне чем-то очень острым, вероятно, кинжалом или большим ножом:

"Стены плачут о нас!"

Кто автор этой трагической строчки — неизвестно. По внешним признакам сделана она давно. Видно, что не раз пытались закрасить ее, но безуспешно. Слова явственно выступают из-под нескольких слоев краски.

Под этими словами, до самого пола, множество надписей карандашом, углем, мелом и просто нацарапанных на краске. Большинство из них стерлось, но некоторые все же можно разобрать. Все они с кровавых стен безмолвно говорят об одном, о смерти:

"Мне 20 лет и я не виноват ни в чем. За что же меня убьют?

Николай Федотов 4/111931 г."

"Господи! Избави от гибели. Дай пожить еще.

О. Гуковскнй".

Под этими надписями проведена жирная черта углем и размашисто написано:

"А по-моему лучше помереть, чем так-то под ногами у Иоськи Сталина червяком ползать.

Красноармеец И. Грушин".

Сквозь слой краски я еле разбираю гордые и простые слова человека, давно умершего от пули чекиста:

"Умираю за Россию!

Поручик Б. Селиванов".

"И я тоже. Колхозник Петро Горленко",— гласит свежая надпись рядом.

Здесь же еще одна недавняя, без подписи:

"Вы, расстрелянные, счастливее нас. Вы уже отмучались, а нам — сколько же еще ждать?"

К ней сделана короткая приписка другим почерком.

"Верно! В нашей стране счастливы только мертвые..."

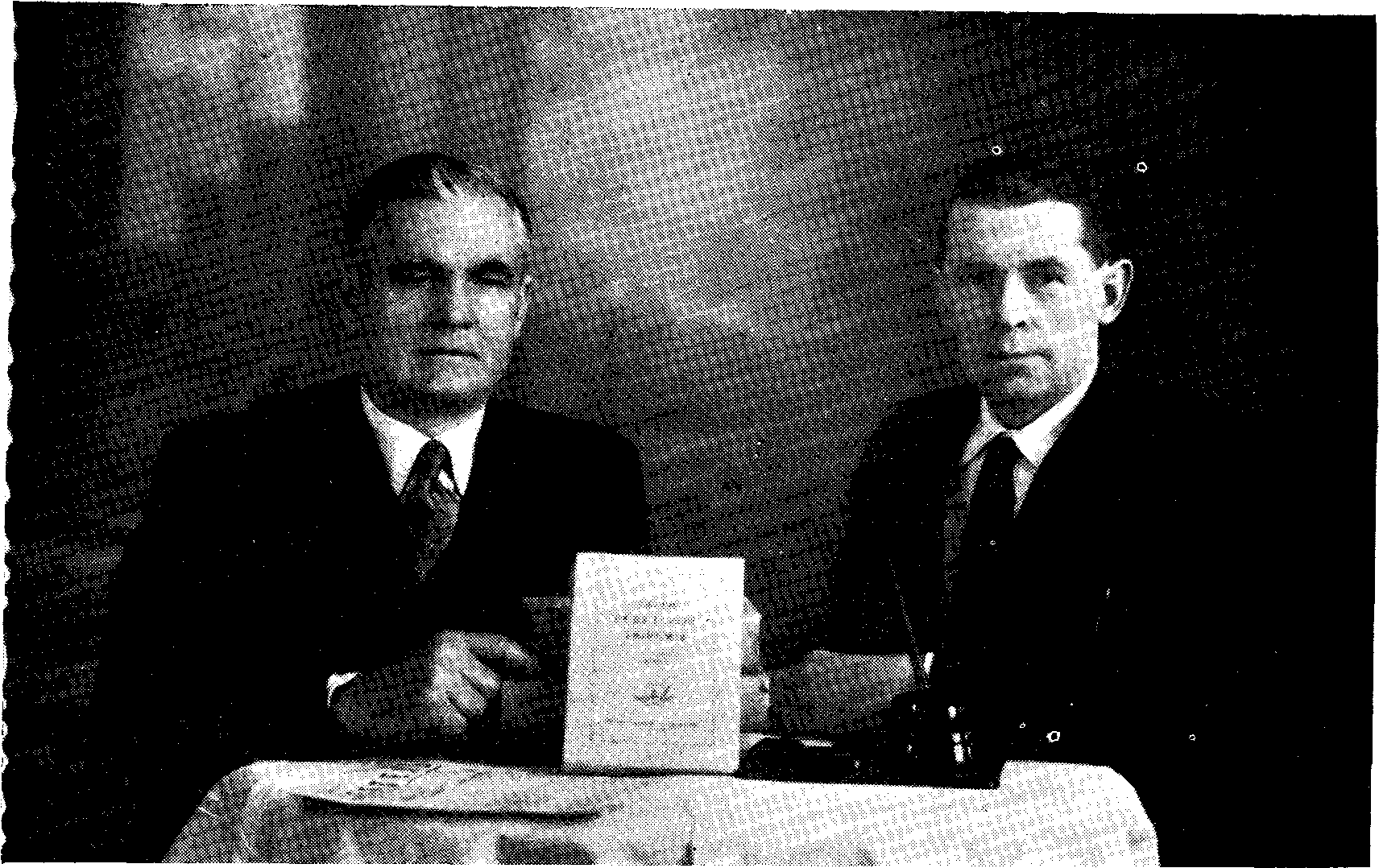

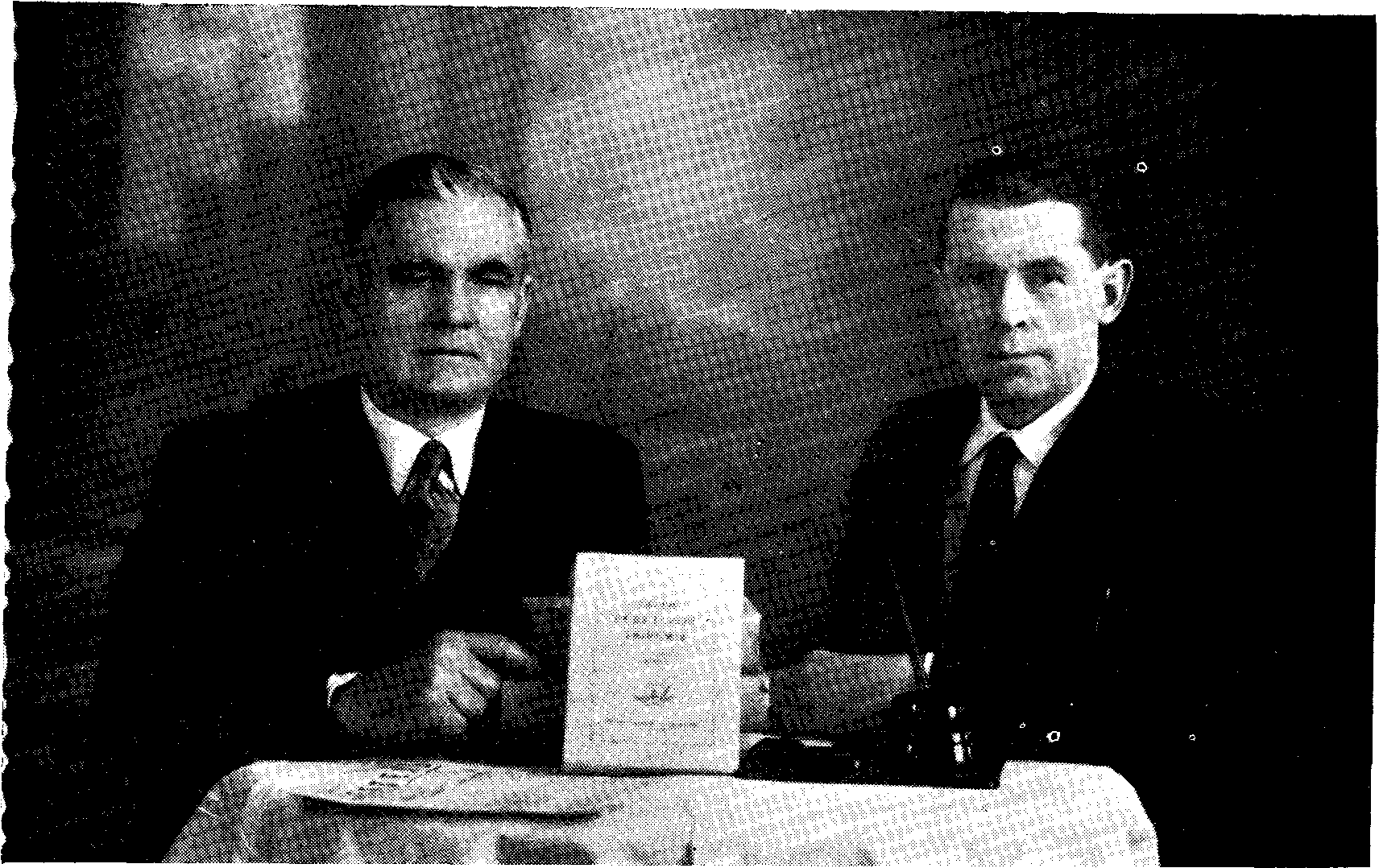

Издатель (слева) и автор (справа) беседуют о выпуске второго тома этой книги и о дальнейшей борьбе против коммунизма

СМЕРТНИКИ

Незаметно эта вещь вряд ли пройдет, если только у читателей и критики хватит мужества вчитаться (возможно и то: увидят, что тут расстреливают, и обойдут сторонкой).

В. Г. Короленко

В нашей стране счастливы только мертвые.

Надпись на стене

Глава 1

НОЧЬ ОЖИДАНИЯ

Случилось то, чего я не ждал, но что неизбежно, неотвратимо должно было случиться.

Я в камере смертников или, — как их называют энкаведисты, — подрасстрельных. Привели меня сюда прямо с последнего допроса у следователя Островерхова.

Велики мои преступления перед советской властью и большевистской партией: измена родине, активное участие в деятельности контрреволюционной организации, вредительство, шпионаж и подготовка свержения правительства. За это не может быть наказания меньше, чем расстрел с предшествующим ему заключением в камере смертников.

Правда, все мои преступления выдуманы, все мои показания, выжатые из меня следователем после десяти месяцев пыток, ложны от начала до конца, но они нужны слишком большому количеству заинтересованных в них лиц, десяткам ответственных работников Северокавказского краевого управления НКВД. Эта ложь нужна для "закрытого судебного процесса над молодежным шпионско-вредительским центром на Северном Кавказа", который принесет им ордена и премии, повышения по службе, увеличение денежных окладов и благодарность в приказах. Приговоры участникам "центра" уже вынесены и процесс лишь подтвердит их. Осужденные, в том числе и я, рассажены по камерам смертников и не на "законные 72 часа", а на большее количество времени, вплоть до окончания процесса...

Две стосвечевые электрические лампочки под потолком, с неизменными железными сетками на них, заливают камеру ярким светом. Она почти ничем не отличается от тюремных камер, в которых мне пришлось сидеть во время следствия по моему делу. Только стены и потолок окрашены в темно-красный цвет запекшейся крови, да в стальной двери прорезана квадратная, — в четверть метра, — дверца с "очком" посредине, а на таких же размеров оконце в стене массивная двойная решетка; железные стержни ее шире, чем узенькие просветы между ними. Ни одного стекла в окне нет, но снаружи оно на две трети прикрыто деревянным козырьком.

В камере я не один; кроме меня, здесь еще семеро. Они полулежат на разбросанных по полу матрасах, привалившись спинами к стенам. Смотрят на меня равнодушно, без обычного для заключенных любопытства, к чему-то прислушиваются, молчат и покашливают. Стоя у двери, я тоже молча, но не без растерянности, разглядываю их; я еще весь под впечатлением последней встречи со следователем и неожиданного приговора к смерти без суда.

Никакие мысли не приходят мне в голову, а слова не идут с языка. Наконец, я с усилием выдавливаю из себя обычное и на воле и в тюрьме, но явно неуместное здесь:

—Здравствуйте...

Трое отвечают мне молчаливыми кивками голов. Остальные как бы замерли в неподвижности. Один из ответивших на мое приветствие, обращаясь ко мне, произносит тихим и странно глухим голосом:

—Сейчас вам принесут матрас.

Как бы подтверждая его слова, открывается дверь и рука кого-то, невидимого в густом сумраке коридора, вталкивает оттуда матрас в камеру. Я подхватываю его, но, вздрогнув от грохота стремительно захлопнувшейся двери, сейчас же роняю на пол.

—Это ваша постель. Устраивайтесь, где хотите,— говорит, кивнув головой на матрас, ответивший на мое приветствие заключенный и умолкает, к чему-то прислушиваясь.

Я сажусь с ним рядом, подтянув поближе "постель". С медленной молчаливостью тянутся минуты одна за другой. Мой сосед продолжает прислушиваться. Я пытаюсь завязать с ним разговор:

—Ну, как вы здесь? ..

Он останавливает меня жестом и, напряженно вслушиваясь в топот шагов и шум за дверями, тихо и отрывисто роняет клочки фраз:

—Кажется идут... Почему так рано? Подходят... К нам?.. Нет, прошли мимо...

От его слов веет непонятной, загадочной жутью.

Постепенно, секунда за секундой, она обволакивает меня всего, проникает внутрь, сжимает сердце судорогой тоскливого предчувствия. Стараясь стряхнуть с себя это состояние, я громко и резко бросаю в томительную тишину камеры слова вопроса:

—К чему вы прислушиваетесь? За моей спиной раздается яростный крик, почти бессвязный и мало похожий на человеческий:

—Ма-ммолчи! Слы-ушшай!

Я оборачиваюсь. Из угла камеры на меня смотрит нечто, бывшее когда-то человеческим лицом. Теперь это страшная маска запекшейся и засохшей крови, огромный, изрезанный шрамами, струп. Нос, губы, скулы еле намечаются на этом раздувшемся от нагноений струпе. Во рту, напоминающем глубокую рану с рваными краями, между кривыми шатающимися обломками зубов, ворочается опухший искусанный язык. Даже мне, видевшему многих мучеников большого конвейера НКВД, невозможно без содрогания смотреть на это тошнотворное "бывшее лицо".

Перевожу взгляд на лица других. У них разные черты: одно широкое и плоскоскулое, другое узкое и приплюснутое с боков, третье — маленькое и сморщенное, как полушарие из мятой грязной бумаги, четвертое — расплывчато-грубое и угловатое, пятое, поражает взгляд своей удивительной мелкотой; невольно кажется, что нос, подбородок, губы и скулы ребенка попали, по недоразумению, на физиономию старика. Вместе с различием черт лиц смертников, в глаза бросается и удивительное сходство между ними. Цвет их кожи одинаков: вместе смешаны грязный мел, воск и синька. Губы у всех бледно-голубоватые с пепельным оттенком, щетинистые щеки давно не стрижены, а глаза подернуты пленкой обычной тюремной мути, сквозь которую едва проглядывает выражение человеческих чувств.

Они смотрят на меня с еле уловимым выражением недовольства и досады, в то же время не переставая прислушиваться к звукам, доносящимся из коридора. Только двое из них,—широкоскулый и узколицый,—лежат на матрасах, безучастно-равнодушные к волнению, охватившему остальных.

—Что там такое? — спрашиваю я у широкоскулого, указывая глазами на дверь.

—Ты сколько времени в тюрьме сидишь?—вместо ответа задает он мне вопрос.

—Десять месяцев,— отвечаю я.

— И не знаешь, что после полуночи тут делается?— удивляется он.

— Знаю,—возражаю я.— Людей из камер берут.

— Куда?

— На допрос. На конвейер пыток.

— А еще?

Я не успеваю ответить. Из рваной раны струпной маски вырываются хриплые, косноязычные слова:

— В зземельный отдел... н-на вышку... к сстенке... Во-от ку-уда.

Дрожь пробегает по моему телу от этих слов и от забытой мною на короткое время традиции энкаведистов расстреливать осужденных после полуночи. Сейчас как раз полночь или около того. Теперь я понимаю, чем встревожены и чего ждут мои сожители по этой, новой для меня, страшной камере смертников. Их настроение охватывает и меня, но трезвая эгоистическая мысль отгоняет страх и предсмертную тоску:

«Пока что мне нечего бояться. В эту и несколько следующих ночей меня не потащат на казнь. Я буду жить до окончания судебного процесса; жить, по крайней мере, неделю, а может быть и больше.»

Успокоившись, я внимательнее и даже с интересом до некоторой степени постороннего зрителя присматриваюсь к смертникам. Каждая прошедшая минута увеличивает их волнение и возбуждение. Они беспокойно ворочаются и ерзают на матрасах, не отводя от двери мутных, наполненных ужасом глаз и слушают, слушают.

Внезапно человек с мелкими чертами лица вскакивает с матраса и начинает метаться по камере, как будто у него болит зуб. Человек очень толст. Он скоро выдыхается и со стоном падает на свой матрас. Его сменяют двое: мой сосед, наиболее симпатичный из всех смертников, с тоскливо-добрым, но сейчас совершенно искаженным от страха лицом и тот, физиономия которого напоминает грязно-мятую бумагу. Как медведи в клетке топчутся они по камере, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к шуму и топоту ног в коридоре. Проходит несколько минут и с матрасов срываются еще трое. Передо мною мелькают оборванные и истощенные голодом фигуры людей, почти потерявших человеческий облик, охваченные страхом и отчаянием, стонущие, плачущие и выкрикивающие бессвязные слова и фразы. Они сталкиваются друг с другом, спотыкаются, ударяются об стены и дверь, но не замечают этого.

Только узколицый и широкоскулый не принимают участия в этой "ночной прогулке" смертников. Первый лежит на матрасе лицом к стене. Второй, с иронической усмешкой мотнув головой на своих сокамерников, подмигивает мне и говорит:

—Вишь ты, запсиховали. Икру мечут. Не привыкли еще к смертным ночам. Ничего, привыкнут, как дольше; тут посидят.

—Неужели вы не боитесь смерти?— спрашиваю я его.

Он пожимает плечами.

—Привык. Восьмой месяц в этой камере. Первые ночи, конечно, тысячами смертей умирал. А теперь — наплевать.

—Вот какая советская власть к тебе милосердная. По закону тебя должны расстрелять не позже 72-х часов после приговора, а тебе, видишь, сколько жить дают. Напрасно ты власть ругаешь,— насмешливо произносит узколицый, поворачиваясь на матрасе в нашу сторону.

—Будь она проклята такая власть,— сплевывает сквозь зубы широкоскулый. —Она меня в этой камере сотни раз без пули расстреляла...

Грохот дверного замка оборвал его слова. За дверью приглушенно заговорили человеческие голоса. Метавшиеся в камере фигуры остановились, как по команде. Выбеленные ужасом лица и расширенные предсмертным отчаянием глаза обращены на дверь. Широкоскулый громко и медленно шепчет:

—Это к нам... Кого возьмут? Хотя бы уж меня. Голоса за дверью раздаются то громче, то тише. Видимо, люди там спорят. Наконец, крышка дверного "очка" сдвигается вправо, и в камеру падают два с половиной слова:

—Кто на Ды?

—Дыбаев,— приподнявшись на локте, спокойно отвечает узколицый.

—Тиш-ше. А еще кто?— шипят в "очко".

—Больше нет,— умышленно громко выкрикивает широкоскулый.

—Сказано: тише! Не нарушать порядка!— сердито приказывает шипящий и закрывает "очко".

Голоса за дверью смолкают и еле слышные, заглушенные ковром шаги удаляются. По камере проносятся вздохи и шопот облегчения:

—Ушли. Ошиблись. В другой камере возьмут. Не у нас.

—Жаль, что не у нас. Меня бы взяли поскорее, — разочарованно Правда, все мои преступления выдуманы, все мои показания, выжатые из меня и тоскливо тянет широкоскулый.

Смертники успокаиваются, но лишь на несколько минут. За дверью опять шаги и голоса, а в камере снова мечутся люди, охваченные ужасом ожидания смерти.

Так продолжается вплоть до звонка подъема от сна. Этот звонок, ненавидимый заключенными других камер, обрывающий их короткий сон, для смертников звучит сладчайшей музыкой. После него не водят на казнь; он обещает измученным ночью ожидания смерти людям еще день жизни.

С первыми его звуками лица заключенных в нашей камере сразу резко меняются. Страх сползает с них и по ним разливаются апатичное спокойствие и усталость. Мой сосед сладко, продолжительно зевает и говорит:

—Теперь можно и поспать.

—А разве днем спать не запрещают?—спрашиваю я.

—Нет. Нам не запрещают. Мы — подрасстрельные, —отвечает он и, еще раз зевнув, растягивается на матрасе.

Страшна ночь ожидания в камере "подрасстрельных". Страшнее самой смерти. Только во сне, да и то не всегда, смертники забывают о ней. Часто, очень часто их сны днем наполнены кошмарами ночей ожидания.

Глава 2

"СТЕНЫ ПЛАЧУТ О НАС"

На "воле" я слышал передававшиеся шопотом слухи о том, что, будто бы, стены камер смертников советских тюрем специально окрашиваются в темно-красный цвет. Люди говорили, что энкаведисты делают это для того, чтобы присужденные к расстрелу, до последней минуты своей жизни, мучались ожиданием казни, чтобы стены постоянно напоминали им о ней. Это была двойная казнь врагов советской власти. Тогда я не поверил этим рассказам, считая их выдумкой антисоветски настроенных людей.

Однако, в тюрьме многие заключенные подтверждали эти рассказы. Сначала я тоже не верил, до тех пор, пока не познакомился с "большим конвейером" пыток и не убедился, что энкаведисты способны на все. И вот теперь стены и потолок цвета запекшейся крови перед моими глазами. Психологическая пытка, окончательно обезволивающая людей, которую я считал антисоветским вымыслом, воплотилась в жизнь, вошла в последние дни и ночи, часы и минуты каждого из нас, заключенных камеры "подрасстрельных". Оценил я ее, так сказать, по достоинству в конце недели моего пребывания среди смертников. К тому времени процесс нашего "вредительски-шпионского центра" мог закончиться без вызова меня для дачи показаний судьям. Ведь процесс был простой формальностью, необходимой лишь для того, чтобы уже вынесенные нам приговоры утвердила Москва.

В конце первой недели и начале второй меня, как и других смертников, по ночам охватывало паническое полубезумие ожидания вызова на казнь. Как и другие, я со стиснутым ужасом сердцем и дрожью во всем теле, обливаясь то жарким, то холодным потом, метался по камере между кроваво-бурыми стенами, стараясь убежать от них, закрывая глаза, чтобы не видеть их. Но убежать от стен и потолка, было некуда. Даже закрытыми глазами я видел массивные каменные плиты, покрытые толстым слоем побуревшей красной краски, по которым стекали крупные капли охлажденных испарений наших тел. Слишком глубоко и цепко вошло все это в мои зрительные нервы и изгнать его оттуда было невозможно.

Стены ни на секунду не давали забыть о крови и смерти, постоянно вызывая в воображении картины расстрела, картины моей будущей казни. Временами мне казалось, что сама смерть уже пришла в камеру, поселилась навсегда среди ее красных стен. Она нависала надо мною, подкрадывалась сзади, окружала со всех сторон. В такие моменты я чувствовал запахи могилы и разлагающегося трупа и ощущал во рту противно-горький вкус гнилого мяса.

Аналогичные ощущения, хотя и в разнообразных вариантах, испытывали и мои сокамерники.

Капли, стекающие со стен камеры "подрасстрельных" похожи на огромные слезы. Беспрерывно и беззвучно льются они сверху вниз по темно-красным каменным плитам, омывая надписи на них, сделанные в разное время и разными, но одинаково обреченными на смерть людьми.

Под самым потолком, над дверью, через всю стену тянутся слова, крупно вырезанные на камне чем-то очень острым, вероятно, кинжалом или большим ножом:

"Стены плачут о нас!"

Кто автор этой трагической строчки — неизвестно. По внешним признакам сделана она давно. Видно, что не раз пытались закрасить ее, но безуспешно. Слова явственно выступают из-под нескольких слоев краски.

Под этими словами, до самого пола, множество надписей карандашом, углем, мелом и просто нацарапанных на краске. Большинство из них стерлось, но некоторые все же можно разобрать. Все они с кровавых стен безмолвно говорят об одном, о смерти:

"Мне 20 лет и я не виноват ни в чем. За что же меня убьют?

Николай Федотов 4/111931 г."

"Господи! Избави от гибели. Дай пожить еще.

О. Гуковскнй".

Под этими надписями проведена жирная черта углем и размашисто написано:

"А по-моему лучше помереть, чем так-то под ногами у Иоськи Сталина червяком ползать.

Красноармеец И. Грушин".

Сквозь слой краски я еле разбираю гордые и простые слова человека, давно умершего от пули чекиста:

"Умираю за Россию!

Поручик Б. Селиванов".

"И я тоже. Колхозник Петро Горленко",— гласит свежая надпись рядом.

Здесь же еще одна недавняя, без подписи:

"Вы, расстрелянные, счастливее нас. Вы уже отмучались, а нам — сколько же еще ждать?"

К ней сделана короткая приписка другим почерком.

"Верно! В нашей стране счастливы только мертвые..."

Издатель (слева) и автор (справа) беседуют о выпуске второго тома этой книги и о дальнейшей борьбе против коммунизма

Много их этих надписей, начертанных на стенах и сильными и слабыми людьми в минуты предсмертного томления, такого же, как и у нас, пока еще живущих...

Поздно утром свет в камере гаснет и из ее углов ползут густые тяжелые сумерки. Слабые лучи солнца, с трудом пробивающиеся сквозь затянутую пыльной паутиной решетку окна, не в силах разогнать их. В сумерках тонут и тела спящих, измученных предсмертной ночью живых людей, и слова мертвых на стенах и капли-слезы, омывающие их. Только одна надпись тускло темнеет под потолком глубокими впадинами:

"Стены плачут о нас!.."

Мы спим в то время, когда вся тюрьма бодрствует: от звонка подъема до полудня. Это одна из привилегий камер смертников. Вообще режим для нас установлен несколько мягче, чем для подследственных. Нам не запрещают играть, если есть во что, петь вполголоса и через надзирателей покупать еду и табак в тюремном ларьке.

Кормят нас немного лучше, чем подследственников (400 граммов белого хлеба на человека и густая баланда, заправленная маслом или салом) и даже дают ежедневно пачку махорки на троих.

Широкоскулый как-то задал вопрос посетившему нас коменданту НКВД Капранову:

—Почему в нашей камере такой... мягковатый режим ?

—А это, чтобы вы не жаловались, не требовали лишнего и не бунтовали,— ответил комендант...

В полдень нам приносят завтрак и обед вместе: баланду, хлеб, сахар и кипяток. Три раза в день устраивают поверку: считают нас утром, когда мы спим, перед обедом и после ужина, состоящего из баланды и кипятка, которые нам приносят в восемь часов вечера. А затем — долгие часы тоскливого ночного ожидания смерти, леденящего тело и душу ужаса и полубезумия, переходящего у некоторых смертников в буйное помешательство, не спасающее, впрочем, от пули в затылок.

Так живут "подрасстрельные" советской тюрьмы день за днем, ночь за ночью и месяц за месяцем до тех пор, пока не привыкнут к своему кошмарному существованию или пока его не прервет пуля милосердия энкаведистов.

Человек, проведший в камере смертников 2-3 месяца, в большинстве случаев "свыкается с обстановкой". Страх, тоска, предсмертное томление и полубезумие ночей заменяются у него апатией, безразличием к своей судьбе, отсутствием страха смерти и даже нетерпеливым ожиданием ее. У меня такое состояние наступило приблизительно на пятидесятые сутки пребывания в камере "подрасстрельных".

Глава 3 ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ

Дни смертников заполнены сном, едой и... молчанием. Разговаривают они неохотно, а еще неохотнее рассказывают что-либо о себе. О чем говорить людям, покончившим все счеты со следователями и жизнью? Что их может интересовать? Разве только предстоящий расстрел. Об этом в камере говорят чаще, чем о другом.

Просидев среди "подрасстрельных" более месяца и вместе с ними привыкая к мысли о неизбежности казни, я, от скуки и неубиваемого даже здесь репортерского любопытства, начал расспрашивать моих сокамерников о том, "как дошли они до жизни такой".

Мне отвечали коротко, скупо и с большой неохотой. Все же, кое-как, я познакомился с биографиями всех семерых обитателей камеры. Из них только один оказался разговорчивее других, тот самый, который первым заговорил со мною, когда я переступил порог, отделивший меня от жизни.

1. Вражий защитник

Лицо у Бориса Аркадьевича Солонецкого доброе и характер такой же. Быть советским адвокатом, после окончания юридического факультета, лицо ему не мешало, но характер мешал очень и в конце концов довел до тюрьмы.

Советские граждане называют адвоката, не без оснований, помощником прокурора. Очень часто подсудимые отказываются от адвокатских услуг, предпочитая защищаться собственными силами, хотя и не юридическими, но более надежными. Адвокат или, как его официально именуют, член коллегии защитников, а по-тюремному "чека-зэ", на политическом судебном процессе произносит "защитительную" речь приблизительно в таком духе:

—Конечно, мой подзащитный заклятый враг народа, наемник иностранных разведок, прихвостень мирового капитализма и растленный пес контрреволюции, для которого расстрел будет самым мягким наказанием, но прошу вас, граждане судьи, принять во внимание пролетарское происхождение, низкий культурный уровень и слабоумие этого изменника родине и, — если это возможно, — оказать ему хотя бы некоторое снисхождение.

Иногда адвокаты выступают на судебных процессах и с такими заявлениями:

—Поскольку все эти подсудимые являются врагами советской власти, то я от защиты их отказываюсь и остальных своих коллег призываю последовать моему примеру.

Борис Аркадьевич не мог так поступать. Характер и совесть не позволяли ему это; и память о покойном отце-адвокате, до революции соперничавшим со знаменитым Плевако.

С одинаковой энергией и порядочностью Борис Аркадьевич защищал на суде и уголовников и политических. До 1937 года это доставляло ему лишь служебные неприятности, выговоры начальства и вызовы в управление НКВД для "собеседований".

—Бросьте защищать наших врагов. Это вас до добра не доведет,— говорили ему в управлении.

Коллеги Бориса Аркадьевича вторили энкаведистам:

—Оставьте вы ваше неуместное правдолюбие. Вас из-за него в тюрьму посадят. Работайте, как мы. Адвокатской плетью обуха НКВД не перешибешь.

—Не могу быть помощником прокурора. Мой покойный отец проклял бы меня за такую гнусность,— говорил приятелям-адвокатам Борис Аркадьевич.

—Ваш отец жил при царском режиме, в те времена, когда "плеваковские" речи были модными. Попробовал бы он теперь подобную речь произнести. Ему бы такую моду показали,— многозначительно не договаривали приятели...

В краевом управлении НКВД Борису Аркадьевичу дали кличку — "вражий защитник" и занесли его в списки "социально-опасных элементов", но почему-то не трогали несколько лет подряд. Ему только не разрешали выступать в качестве защитника на крупных открытых процессах по политическим "делам".

Летом 1937 года Солонецкий был арестован и, не выдержав "методов физического воздействия" на допросах, "завербовал", т. е. оговорил более двух десятков своих коллег. Следователь "сделал" из него руководителя контрреволюционной организации в коллегии защитников на Северном Кавказе...

Борис Аркадьевич панически боится смерти и часто, с невыразимой тоской в голосе, спрашивает у своих сокамерников:

—Неужели меня расстреляют? .. казнят? .. убьют? .. Обычно ему отвечают безмолвным пожатием плеч.

2. Кремлевский землекоп

—Три тысячи человек расстреляли они. Три тысячи без одного. Только одному из всех удалось избежать смерти. Этим счастливцем был я. Да-а, счастливец,—горько усмехаясь, произносит сидящий со мной рядом человек с расплывчато-грубыми угловатыми чертами лица.

—Как это случилось?— спрашиваю я.

—А так...

И скупыми, как бы вынужденными словами он рассказал мне два случая, дважды приведшие его к смерти.

Семья Вавиловых в одной из подмосковных деревень считалась самой зажиточной. Состояла она из пяти человек: отец с матерью, которым перевалило за пятьдесят лет и три взрослых неженатых сына. Работников не держали; со своим хозяйством управлялись собственными силами, но, несмотря на это, их в 1930 году раскулачили и отправили в один из полярных концлагерей.

Каждый член семьи, по решению "особого совещания ГПУ", получили без суда пять лет лишения свободы. Четверо здоровых сильных мужчин выдержали эти сроки каторжных работ, но женщина умерла. По истечении пяти лет Вавиловым прибавили еще по три года и разлучили их. Средний сын Трофим и младший — Василий были отправлены в Москву на срочное, засекреченное строительство.

—Привезли нас, стало быть, в столицу,— рассказывает Трофим Вавилов, —а там таких, как мы, собрано из концлагерей до трех тысяч. Все молодец к молодцу:

здоровые, сильные, молодые. Только что худы больно —отощали на лагерных кормах. Для жительства определили нам бывшие красноармейские казармы на дальней московской окраине и зачали откармливать. Цельную неделю кормились мы от пуза — ешь, сколько влезет, не то, что в лагере. Потом начальство гепеушное говорит: —"Надобно на работу становиться". Ну, что-ж. К работе нам не привыкать, тем более, что мы люди подневольные. Посадили нас в воронки и под усиленным конвоем доставили в Кремль. А там уже ждет новое начальство, тоже гепеушное: инженеры, прорабы*), бригадиры. Расписали нас по бригадам, спустили в земляную шахту и приказывают землю рыть.

"Больше года копались мы кротами под Кремлем. Вырыли восемь огромных пещер и между ними подземные ходы. Каждая пещера отдельным ходом соединялась с кремлевскими палатами. Трудились мы по-стахановски, поскольку нам было обещано, как знатным кремлевским землекопам, освобождение и восстановление в правах после конца работ. Работа производилась в две смены, — по 12 часов каждая,— без выходных дней. Ели и спали мы в тех же казармах, что спервоначалу были отведены для нашего жительства. В Кремль катались ежедневно в воронках"...

—Что же вы под Кремлем рыли?— не в силах сдержать любопытство, перебиваю я его рассказ.

—В точности мне неизвестно. Люди сказывали, будто убежища от вражеских бомб с самолетов,— отвечает он.

—Ну, рассказывайте дальше.

—Да что ж тут еще рассказывать? Как наша землекопная работа кончилась, то нас, заместо освобождения, постреляли...

В 1936 году по Москве, а затем и в других городах Советского Союза распространились слухи о строительстве под Кремлем огромных убежищ от авиационных бомб и газов. Рассказ Вавилова подтверждал эти слухи. По его словам, подкрепленным клятвами, все кремлевские землекопы, вместе с прорабами и бригадирами, были расстреляны. В живых остались лишь несколько инженеров-энкаведистов да Трофим Вавилов.

После окончания работ землекопов, группами в 50-100 человек, начали вывозить по ночам, будто бы, для освобождения. Это было "освобождение" по-чекистски. Людей отвозили в лес, приблизительно за 60-70 километров к северо-западу от Москвы, там расстреливали и зарывали.

Трофиму невероятно посчастливилось. Во время расстрела его только ранили. На рассвете он очнулся в братской могиле, лежа на куче трупов, присыпанных сверху тонким слоем земли. Пуля из нагана засела в его шее сбоку, ниже затылка. Кое-как он выполз из могилы, обвязал шею оторванным рукавом рубахи и пошел, куда глаза глядят. Ничего не соображая, потрясенный пережитым ужасом, добрался до Москвы. Бродил там по улицам несколько дней, спал в асфальтовых котлах и каких-то подвалах. Случайно встретился с урками и они ему помогли: достали фальшивый паспорт и свели к своему "урочьему хирургу", который искусно извлек пулю из раны и залечил ее.

Оставаться в Москве Вавилов не рискнул и уехал на Северный Кавказ. Здесь по фальшивому паспорту прожил полгода, работая грузчиком на железной дороге. В один субботний вечер он зашел подстричься в вокзальную парикмахерскую станции Минеральные воды.

—Отчего у вас такой странный шрам?— спросил подстригавший его затылок парикмахер.

Побледнев и растерявшись, Вавилов пробормотал:

—Н-не помню... С детства... Предчувствуя опасность, он прямо из парикмахерской поспешно направился в зал билетных касс и купил билет в первый поезд, идущий в Кисловодск, рассчитывая оттуда бежать в горы. За две минуты до отхода поезда беглеца арестовали. Парикмахер оказался сексотом НКВД.

В тот же вечер Трофиму Вавилову вторично был задан вопрос:

—Откуда у вас этот шрам?

Спрашивал следователь краевого управления НКВД. Арестованный попытался опять заговорить о детстве, но энкаведист коротко и резко оборвал его:

—Брось трепаться! Признавайся!..

Трое суток беспрерывного "конвейера" выжали из арестованного всю правду. Начальство краевого управления, выслушав его не совсем обычный рассказ, несколько растерялось и запросило Москву шифрованной телефонограммой:

"Что делать с недострелянным Вавиловым Трофимом, который является" и т. д.

Лубянка ответила также шифром:

"Вавилова Трофима дострелять на месте..."

Сидя со мной рядом, "недострелянный" зябко, как от мороза, вздрагивает и произносит глухим, тоскливым голосом:

—Страшно... ох, как страшно помирать от пули... во второй раз.

3. "Людоед"

Володя Новак влюбился самым глупейшим образом. Глупейшим потому, что за предметом его первой любви, Олечкой Супруновой, работавшей пишмаши-нисткой в милиции, ухаживал помощник одного из следователей НКВД товарищ Долбягин. И хотя Володя занимал довольно видную для своих двадцати лет (по

крайней мере на улице) должность постового милиционера, а Олечка отвечала ему взаимностью, все же им не следовало становиться поперек любовной дороги энкаведиета.

Однако, Володя и Олечка, с безрассудством молодости, стали поперек этой дороги: они поженились. Причем счастливый жених, то ли по недомыслию, то ли желая поддразнить своего неудачливого соперника, пригласил его на свадьбу. Долбягин на приглашение ответил отказом и злобным шипением:

—Погоди, женишек. Я тебе еще покажу. Ты меня еще вспомнишь.

Это было в курортном городе Ессентуки в 1934 году. С тех пор прошло около трех лет. Долбягин ни чем не напоминал о себе молодым супругам и они, занятые повседневными бытовыми заботами и воспитанием родившихся у них двух детей, совершенно позабыли его угрозы.

Но Долбягин, ставший за это время следователем контрразведывательного отдела краевого управления НКВД, не, забыл соперника и его жену и, в один летний вечер 1937 года, явился к ним с обыском, сопровождаемый двумя энкаведистами и управляющим домом. Быстро кончив обыск, потому что и обыскивать-то володину квартиру было незачем, Долбягин предъявил ему ордер на арест, и прошипел со злобной радостью:

—Что, бывший женишек и теперешний счастливый супруг? Попался? Пришло и мое время. Теперь я на тебе отыграюсь...

"Дело" Владимира Новака было "липовое" и базировалось на фальшивых документах и показаниях трех лжесвидетелей, состоявших сексотами контрразведывательного отдела и работавших под руководством Долбягина. Он стряпал "дело" долго, более полугода и когда оно было готово, объявил своему начальнику:

—Вот, товарищ начконтрразведки, оригинальный обвинительный материал. Такого у нас еще не было. Можно развернуть в громкий процесс. Прошу поручить мне следствие.

—А не сорветесь?— спросил начальник, перелистывая "дело" и с сомнением покачивая головой.

—Ни в коем случае.

—Слишком уж дело того... липовато-необычайное.

—Будьте спокойны, товарищ начальник. Все подготовлено и в полном порядке,— заверил его Долбягин. —Требуется только ордер на арест.

—Ну, за этим у нас остановки не бывает,— ухмыльнулся начальник контрразведки...

В тот же вечер Володю Новака арестовали и обвинили в... людоедстве. Это было обвинение не просто в одном из тягчайших уголовных преступлений, а в уголовно-политическом "с религиозно-ритуальными целями". Чекистская фантазия следователя "сделала" постового милиционера руководителем кровавой секты, будто бы, убивавшей детей и употреблявшей их мясо в ритуальную пищу.

Несколько суток пыточного "конвейера" превратили молодого и здорового человека в седого старика с лицом морщинисто-измятым, как грязная бумага. "Людоед" признал все возводимые на него обвинения, но Долбягину этого было недостаточно.

После нескольких допросов володиной жены, он заставил ее, на собрании работников ессентукской милиции, публично отречься от мужа и назвать его "злейшим врагом народа и чудовищем, которому и расстрела мало".

Закрытый процесс "секты людоедов" продолжался в Пятигорске два дня. На первом его заседании Владимир Новак плакал, отрицая все обвинения, и говорил, что следователь пытками заставил его признаваться в чудовищных преступлениях, которых он не совершал. Второй день процесса был несколько иным. Прокатившись еще раз по "большому конвейеру" ночью, главный подсудимый плакал, но признавался и раскаивался в том, что "хотел оклеветать советские следственные органы".

Торжество мстительного Долбягина было все же неполным. Посланный в Москву следственный материал по "делу о ритуальном людоедстве" Лубянка не утвердила из-за его фантастичности. Краевому управлению НКВД Москвой было приказано:

"Людоедского шума не поднимать. Владимира Новака расстрелять, как людоеда-одиночку, а его соучастникам переквалифицировать обвинения на антисоветскую агитацию и разослать арестованных по разным лагерям со сроками наказания не ниже пяти лет".

4. Две линии

Работники черкесского областного комитета ВКП(б) к началу "ежовской чистки" оказались в чрезвычайно затруднительном положении. Повстанческое движение абреков все более расширялось в горах и Чер-кессия неофициально разделилась на две части. Плоскостная меньшая часть области всецело находилась под советской властью, но в горных местностях хозяйничали абреки, которых поддерживали жители селений и аулов.

Извилистая генеральная линия ВКП(б) никак не совпадала с прямой линией абречества и работникам обкома приходилось всячески изворачиваться и лавировать между "двоелинейностью" и выполнять приказы двух властей, почти всегда противоречащие один другому. Советская власть, например, требовала:

"По-большевистски развернуть организацию колхозов в горах".

Узнав через своих агентов об этом приказе, абреки присылали угрожающее письмо:

"Никаких колхозов в горах не потерпим. Организаторам их отрежем головы".

Приходилось давать успокоительные заверения абрекам, а в краевой комитет ВКП(б) и в Москву посылать длиннейшие докладные записки с перечислением множества "объективных причин", тормозящих и затягивающих колхозное строительство в Черкессии. Работники обкома охотнее выполняли приказы абреческие, нежели советские. Административный центр края был, все-таки, далеко, концлагери — еще дальше, а винтовки и шашки абреков слишком уж близко, по соседству. К тому же, некоторые обкомовцы из не особенно правоверных коммунистов имели родственников в абреческих отрядах.

Таким не особенно правоверным был и Мусса Дыбаев, один из секретарей черкесского обкома ВКП(б). В 1930 году он сражался в рядах черкесских повстанцев против большевиков, но спустя два года советская власть "простила" его абреческие грехи перед нею. Северо-кавказский крайком ВКП(б) в те времена как раз заключил мирный договор с вождями абречества; многие абреки были амнистированы, а некоторые даже приняты в партию большевиков и направлены на ответственную работу в районы Черкессии и ее административный центр — город Баталпашинск. Этим "шахматно-политическим ходом" советская власть хотела воспрепятствовать накоплению вооруженых абреческих сил в горах, что ей временно и удалось. Никого из амнистированных абреков энкаведисты, до поры до времени, не трогали, но постоянно "держали под стеклышком", т. е. под наблюдением.

Спустя пять лет советская власть убедилась, что заигрывание с абреками не приносит ей никакой пользы, что "горских волков" приручить и направить по извилистой генеральной линии партии невозможно и поэтому решила их ликвидировать. На попытки осуществить эту ликвидацию в горах, а также на выселение горных аулов в плоскостную часть Черкессии абреки ответили объявлением газавата большевикам. В горах Северного Кавказа снова, как и в 1930 году, началась затяжная "малая война".

Значительно успешнее была произведена "ликвидация абречества" в крупных населенных пунктах Черкессии. Под видом выдвижения на учебу или перевода на другую работу всех бывших абреков, в ноябре 1936 года, вызвали в Баталпашинск и за неделю рассадили по разным тюрьмам края. Бежать в горы никто из бывших абреков не смог, так как все пути туда закрыла начавшаяся зима с обильными снегопадами и постоянными обвалами.

"Прощенному" пять лет назад, принятому в партию и выдвинутому на работу в обком ВКП(б), но снова арестованному за "отпущенные грехи" Муссе Дыбаеву энкаведисты на допросе напомнили все, в чем был он "грешен" перед советской властью. Обвинительное заключение по его "делу" представляло собой подробную и довольно правдиво составленную биографию черкесского абрека. Не соответствовало действительности в ней лишь одно утверждение, будто бы Дыбаев с контрреволюционными вредительскими целями пролез в партию и ее руководящую организацию по Черкесской области. На первых допросах обвиняемый пытался фактами опровергать это, но его упорство теломеханики быстро сломили. Остальные же обвинения он не отрицал, так как против него были собраны достаточно веские и правдивые улики.

Мусса Дыбаев типичный черкес средних лет и абреческого закала; он из тех, которые никогда не покорялись и не покорятся советской власти, хотя и заключали с нею однажды мирный договор, поверив обещаниям ее северо-кавказских ставленников не трогать и не нарушать установленную веками жизнь горцев и веру в Аллаха.

Узкое, как бы сплюснутое, с боков тонкими, хрящеватыми ушами, лицо черкеса, матово-бледное, с резко горбатым носом и остатками коричневой смуглости на впалых щеках и покатом лбу, всегда бесстрастно и невозмутимо. Он фаталист и фанатик до самых глубин своей кавказской души. Ничем невозможно поколебать его веру в Аллаха и убеждение, что кисмет для каждого человека не зависит от земных человеческих сил. Чувство страха смерти у него совершенно отсутствует.

Говорит Мусса скупо и коротко и его ответы на мои вопросы часто напоминают восточные изречения:

_По двум дорогам сразу,— по абреческой и советской, — нельзя ходить. Забывающий это приходит в тюрьму. Кисмет приводит его.

_Мудрые не поверили советской власти и не спустились с гор. Я поверил. Такова была воля Аллаха.

Большевики взяли все от богатств и бедности гор, но веру и душу горца они не смогли взять.

—Аллаху подчиняется все от муравья до луны и без воли Его даже колючка терновника не вонзится в голую пятку.

—Велик Аллах и славен Магомет, пророк Его, дающие мне почетную смерть от пули врагов, а не позорную в постели...

5. Летчик-испытатель

Указательный палец командира эскадрильи бомбардировщиков уперся в маленький островок без названия на карте Северного ледовитого океана.

—Груз бомб сбросите вот в этом пункте, с высоты 2.000 метров. Не ниже. Понимаете?

—Так точно,— вытянувшись в струнку ответил летчик-испытатель Петр Евтушенко.

—Ниже 2.000 метров не спускаться,— настойчиво повторил приказание командир.

—Слушаюсь,— коротким эхом откликнулся летчик. Командир эскадрильи хотел добавить еще что-то, но передумал и, отводя глаза в сторону, только махнул рукой.

Вылетая на рассвете с аэродрома, Петр Евтушенко недоумевал и терялся в догадках. Отношение командира эскадрильи к нему за последнее время казалось летчику странным. На необитаемый северный островок он летит уже в четвертый раз и перед каждым вылетом командир разговаривает с ним коротко и резко, а сегодня говорил даже как-то сердито. Настойчиво требует выполнения приказа и, в то же время, отводит глаза в сторону, будто чего-то смущаясь. Раньше командующий эскадрильей легких бомбардировщиков, капитан Рязанцев относился к нему хорошо, считая его лучшим из своих летчиков, а теперь...

"Что случилось с командиром?"— в сотый раз задавал себе вопрос Евтушенко и не находил ответа...

До острова от аэродрома было около ста километров. Петр Евтушенко летел один с четырьмя двадцатикилограммовыми бомбами под фюзеляжем аэроплана. Он должен был сбросить их на необитаемом острове, превращенном в мишень для бомбардировок с воздуха. За несколько месяцев до этого там построили железобетонные укрепления.

На полпути погода испортилась. С моря к берегам пополз туман, быстро покрыв небо плотной серой пеленой. Туман висел и в районе острова. "Нащупывая" его, летчик был принужден спускаться все ниже и ниже. Наконец, ему удалось увидеть свою мишень сквозь просвет в тумане, сделанный воздушным течением над самым островом, но о высотной бомбардировке нечего было и думать. Чтобы точно попасть в цель, он мог сбросить бомбы с высоты не более пятисот метров.

Летчик сделал над островком два круга бреющим полетом. Впервые он видел свою мишень так близко. Перед ним внизу, на грязно-свинцового цвета водной глади, игрушечной, рельефной картой распластался каменистый островок, покрытый серыми бугорками укреплений. Вид его был унылый и угрюмый.

"Поднимусь на пару сотен метров выше, до потолка тумана, - мысленно решил летчик и, взявшись за руль высоты, бросил вниз последний взгляд.

В этот короткий миг он заметил там то, что наполнило его мысли и чувства удивлением и ужасом. На острове были люди. Они жались к буграм укреплений и смотрели вверх...

Сбросив груз бомб в море, летчик вернулся на аэродром и доложил:

—Товарищ комэскадрильи! Ваш приказ выполнить не смог. На острове мною обнаружены люди.

—Вы не должны были интересоваться этим,— возразил командир.

—Но ведь люди же...

—Знаю, что не звери,— раздраженно бросил Рязанцев.— Это присужденные к смерти. Враги народа.

На лице Евтушенко появилась иронически-горькая усмешка; о "'ежовской чистке врагов народа" он кое-что знал. Посмотрев на него исподлобья, Рязанцев заговорил угрюмо и раздраженно:

—Не ваше и не мое дело разбираться в том, кто из них виноват, а кто нет. Такими делами занимается НКВД. А мы, солдаты, должны выполнять те приказы, которые нам даются. Выполнять не рассуждая.

—Я не палач!—вырвалось у Евтушенко.

—И я тоже,— сказал Рязанцев. —Но приказ есть приказ. Невыполнение его есть нарушение воинской присяги.

—Быть энкаведистом я не присягал.

—А если во время войны вам прикажут бомбить вражеский город?

—Такое приказание я выполню.

—Боюсь, что вам больше не придется выполнять никакие воинские приказы. О случае с вами я обязан немедленно сообщить органам НКВД. Очень жаль, конечно. Вы были хорошим летчиком-испытателем.

Начальник эскадрильи со вздохом снял трубку телефона. . .

Через несколько часов с аэродрома в Москву вылетел аэроплан. На борту его было трое пассажиров:

арестованный летчик и конвоиры-энкаведисты.

Петра Евтушенко допрашивали недолго, всего лишь полчаса.

—Что меня ожидает?— спросил он следователя, когда допрос закончился.

—Расстрел,—не задумываясь ответил энкаведист. Евтушенко был поражен.

—За что? Только за невыполнение приказа начальника эскадрильи в мирное время?

—Нет. Это пустяк. Но узнав один из наших секретов, вы стали опасным для нас. Можете проболтаться другим. Поэтому мы не рискуем оставлять вас в живых,—объяснил следователь...

Из Лубянской тюрьмы осужденного без суда летчика привезли в Ставрополь.

—Почему же так далеко от Москвы?—с удивлением спрашиваю я его.

Иронически-горькая усмешка на мгновение кривит пепельно-синеватые губы бывшего летчика-испытателя и прячется в морщинах преждевременно постаревшего широкоскулого лица. Он говорит скучно-равнодушным голосом:

—У них там и без меня работы по горло. Многих они теперь к расстрелу приговаривают. Мест для казней и исполнителей приговоров нехватает. Да и невыгодно властям заниматься в центре беспрерывной стрельбой. Вот они и разгоняют по разным городам таких, как я... Скорее бы уж меня прикончили...

6. "Козлик отпущения"

Толстяка с мелкими детскими чертами лица насмешлив?, прозвали в камере, "козликом отпущения". Это животное он напоминает не внешностью, а заключительной частью своей биографии.

До посадки в тюрьму толстяк Коренев был крупной партийной шишкой: "уполнаркомзагом" по Северному Кавказу, т. е. специальным уполномоченным комитета заготовок при Совнаркоме РСФСР. Он руководил государственным ограблением северо-кавказских колхозников и единоличников, что официально называлось заготовкой сельско-хозяйственной продукции. В его распоряжении находились сотни районных, сельских и колхозных уполномоченных, заготовителей, агентов и тысячи советских активистов. Все они усердно выкачивали из колхозов и единоличных хозяйств их продукцию по планам, разработанным партийными организациями края и утвержденным Москвой.

Коренев и его подручные работали "по-большевистски", добиваясь, чтобы планы были выполнены "досрочно и с превышением". Часто в результате их деятельности, после выполнения планов заготовок, колхозникам и особенно единоличникам ничего не оставалось для еды; иногда приходилось выколачивать недоимки при помощи войск НКВД, но никто из заготовителей с этим не считался. Главным для Коренева и его "бойцов заготовительного фронта" было выполнение плана, установленного партией.

Заготовленные ими продукты обходились государству очень дешево, а продавались потребителям во много раз дороже. Например, в 1937 году за килограмм сданной государству пшеницы северо-кавказский крестьянин получал от 5 до 7 копеек (в зависимости от качества продукции), а килограмм хлеба, выпеченного из этого зерна, стоил в магазине 2 рубля 70 копеек. Подобная практика купли и продажи существовала не только на Северном Кавказе, но и по всей стране.

Успешно выкачивая из крестьянских хозяйств их продукцию, Коренев, однако, не смог сохранить ее от порчи. Этому препятствовало множество "объективных причин". Заготовленное негде было хранить и не на чем перевозить; нехватало складов, ссыпок, овощехранилищ и транспорта. В колхозах и возле элеваторов, мельниц и железнодорожных станций мокли под дождем и прорастали горы зерна и овощей. Их даже нечем было накрыть — не было брезента.

Устранить эти "объективные причины" Коренев никаких возможностей не имел. Транспорт, промышленность и строительные организации находились в ведении других наркоматов.

Северный Кавказ не являлся исключением из общего положения с заготовками сельскохозяйственных продуктов в СССР. Во всех районах страны гнили и портились зерно, овощи, фрукты и фураж для скота. Виноваты в этом были не столько отдельные "ответственные работники", сколько вся система советского хозяйства с ее плановой безалаберностью.

Не находя никаких выходов из постоянных "прорывов на заготовительном фронте", советская власть, однако, легко находила "козлов отпущения" за них. Периодически, в различных областях и районах страны, сажали в тюрьмы и расстреливали крупных "ответственных работников", предварительно обвиняя их во вредительстве, развале сельского хозяйства, срыве колхозного строительства, умышленной порче заготовленной сельскохозяйственной продукции и тому подобных преступлениях.

Одним из таких "козлов отпущения" как раз и был Коренев. Кремлевские властители в начале "ежовской чистки" решили свалить на него всю свою вину в порче зерна на Северном Кавказе. Центральные московские газеты "Правда" и "Известия" напечатали о нем разгромные статьи. Вслед за ними было опубликовано постановление ЦКВКП(б) и Совнаркома, в котором Коренев объявлялся "врагом народа, вредительски уничтожавшим колхозный урожай". Опальный "уполнаркомзаг" собрался было ехать в Москву оправдываться, но его туда не пустили, запретив выезд из пределов Северного Кавказа. Спустя неделю после' этого он и более пятидесяти 'его подчиненных были арестованы.

Применять "методы физического воздействия" к Кореневу следователям и теломеханикам не понадобилось. Напуганный их угрозами, он на первом же допросе подписал все, что от него требовали. Выездная сессия Верховного суда приговорила его к расстрелу.

"Козлик отпущения" не верит, что его расстреляют. Не верит вопреки очевидности этого. Он подал прошение о помиловании и надеется, что его дело будет пересмотрено.

—Не могут, не должны меня расстрелять. Я еще потребуюсь партии. Еще буду ей нужен,— мечтает он вслух.

—Очень ты ей нужен. Как ишаку второй хвост. Таких ответственных псов у Сталина много. К стенке пойдешь,— бесцеремонно обрывает его мечты Дыбаев.

—Нет. Меня помилуют. Вот увидите,— твердит толстяк, волнуясь и задыхаясь в приступе одышки и горстью сгребает со своей маленькой, но жирной физиономии крупные капли пота...

Надеясь на помилование, Коренев пытается в камере играть роль самоотверженного строителя коммунизма и честного члена партии, но это плохо ему удается. Слишком часто он "выходит из роли", сбиваясь на описание тех материальных благ, которые давала ему партия и презрительно именуя ограбленных им крестьян "колхозничками", коих, по его словам, "даже при коммунизме будут подгонять хорошим партийным кнутом".

В такие моменты мы видим перед собой типичного коммуниста сталинской эпохи": шкурника, насильника и карьериста. За это его не любят в камере, а Петр Евтушенко ненавидит.

На "воле" летчик редко встречался с партийными "ответственными работниками" и только в тюрьме, как он выражается, "раскусил, что это за виражи". Не без оснований он считает Коренева одним из виновников нашей "вынужденной посадки на территорию камеры смертников". Летчик дал кличку толстяку — "партийная свинья "и иначе его не называет.

Иногда они спорят, без особенной, впрочем, горячности. Апатия и лень, с каждым днем все более охватывающие смертников, являются в камере чем-то вроде тормоза для споров и ругани.

Обычно спор начинает Евтушенко. Растянувшись на матрасе и сплевывая в сторону Коренева, он лениво цедит сквозь зубы:

—Для такой партийной свиньи, как ты, расстрел слишком мягкое наказание. Я бы тебя порезал на кусочки и разбросал во всех дворах ограбленных тобою людей.

Так же лениво толстяк отругивается со своего матраса:

—Замолчи, трепло антисоветское. Резать меня не за что. Я честно выполнял задания вышестоящих парторганизаций.

—Ты людей грабил, свинья. Колхозники с голоду пухли после' твоих проклятых заготовок. Каждый день ты совершал преступления перед народом. Неужели это даже здесь до тебя не доходит?

На этот вопрос Коренев отвечает несколькими заученными им цитатами из "Краткого курса истории ВКП(б)".

Евтушенко еще раз сплевывает в его сторону и, поворачиваясь лицом к стене, бормочет:

—Эту партийную свинью даже пуля энкаведиста не исправит. Спор кончается.

7. Никакой жалости!

Историю "бывшего лица" мне рассказал не его обладатель, а другие смертники.

Сын слесаря Бортникова, двенадцатилетний Митя бежал из дому, оставив коротенькую записку:

"Папа и мама!

"Не ищите меня. Я иду навстречу славной героической жизни. Вернусь орденоносцем или не вернусь совсем.

"С пионерским приветом Д. Бортников".

Рано утром, до начала работы на фабрике, отец пошел в городское отделение милиции. Выслушав его и записав имя, фамилию и адрес, а также приметы беглеца, ночной дежурный по милиции, позевывая, сказал:

—Зайдите через неделю. Может быть, найдется. Но через неделю беглец не нашелся, через месяц — тоже. Дежурный, которому надоели посещения Бортникова-отца, посоветовал ему:

—Вы бы, гражданин, к нам ходить перестали. Потому, бесполезное это дело. Лучше мы вас повесткой известим, когда следы вашего сына обнаружатся. Так что ждите повестки.

Митины следы обнаружились лишь спустя два года и без участия милиции в этом. Он прислал с Дальнего Востока письмо.

"Нахожусь в армии. Мне здесь хорошо. Орден пока еще не заслужил, но добьюсь его",— сообщал Митя родителям.

Вскоре от него было получено еще два письма и продовольственная посылка. Обрадованный этим, многосемейный Бортников хвастался в заводском цеху:

—Мой младший-то, непутевый Митька, как хорошо устроился. Несмотря на малолетство, в армии служит. Посылки домой шлет: белый хлеб и сало. Орден обещается заслужить.

Однако, первая митина посылка была также и последней. Он больше никогда ничего не прислал и не написал ни строчки. Отец пробовал наводить справки о нем, но безуспешно. Следы сына снова затерялись. В присланных же им трех письмах и посылке адреса отправителя не было.

Бегство Мити Бортникова из родительского дома в 1929 году было по-советски "идеологически выдержанным". Если дореволюционные мальчишки пытались бегать "в Америку" просто для того, чтобы "посмотреть живых индейцев и поохотиться на бизонов", то юный пионер Митя ставил перед собой более возвышенную цель. Он сбежал на Дальний Восток "защищать вместе с пограничниками советскую родину от белокитайцев и ловить шпионов", о которых так много писали в детских журналах и рассказывали на сборах отряда юных пионеров.

Митя так и объявил на пограничной заставе, куда ему удалось добраться с большим трудом. Выслушав его, начальник заставы, пожилой сверхсрочник Нечипу-ренко пожевал седеющий ус и выругался:

—Чорты тебя принесли! Теперь с тобой, байстрюком, хлопот не оберешься.

Действительно, в последующие дни, хлопот с юным кандидатом в пограничники у заставы было много. Целую неделю красноармейцев, вместе с их командиром Нечипуренко, допрашивали следователи ГПУ, приехавшие из штаба пограничного полка. Они интересовались всеми, даже мельчайшими подробностями появления на заставе беглеца из дому. Его на допросах били. Били и спрашивали:

—Почему ты очутился в районе пограничной заставы? Хотел бежать к белокитайцам? Зачем? Кто тебя послал? Признавайся!

Митя плакал, но упрямо твердил одно и то же:

—Никто меня не посылал. Я сам. Хочу быть пограничником и ловить шпионов.

Присмотревшись к мальчику повнимательнее, один из гепеушников, избивавших его, предложил старшему следователю:

—Товарищ начальник! А что если этого пацана употребить?

—Как употребить?— не понял следователь.

—В нашем допросном деле. Он физически крепкий, выносливый и упрямый. Говорит, по всему видать, правду. Может быть полезным органам ГПУ.

Следователь подумал и сказал:

—Хорошо. Я доложу начальству... Пограничное начальство ГПУ к предложению следователя и его подчиненного отнеслось благосклонно. и из мальчика начали готовить будущего энкаведиста. Прежде всего, ему было сказано:

—Ты не обижайся на то, что тебя слегка потрепали на допросе. Это было необходимо для проверки твоей правдивости, стойкости и выносливости. Испытание ты выдержал хорошо.

—Значит, я могу быть пограничником?—с бурно забившимся от радостной надежды сердцем спросил Митя.

—Пока еще нет,— ответили ему — До того, как стать пограничником, нужно многому научиться. Мы тебя будем учить.

И его отправили на городскую бойню, в то же отделение, где производился убой скота для армии. На недоуменный вопрос: "зачем это?" мальчик получил такой ответ:

—Ты должен привыкнуть к виду и запаху крови. Это необходимо пограничнику.

Последнюю фразу он слышал потом часто. Мите говорили так, посылая его присутствовать при арестах, допросах, пытках и расстрелах людей. Палачи "ломали" характер, нервы и чувства мальчика.

Митина "учеба" продолжалась около двух лет. После этого он получил новенькое обмундирование пограничника и, примеряя фуражку с зеленым околышем, чувствовал себя счастливым впервые за все вр'емя, проведенное вдали от родительского дома. Ему казалось, что страшная и отвратительная "учеба" осталась позади и больше не повторится, что на границе, куда он должен был ехать, все будет хорошо и интересно.

Служить на пограничной заставе для мальчика действительно было интересно. Пограничники выслеживали и ловили людей, устраивали на них засады, охотились с собаками. Правда, Митя представлял себе шпионов совсем не такими, как те, в охоте на которых он теперь часто участвовал. Среди них не было вооруженных до зубов и отчаянно сопротивляющихся.

—Перевелся шпион. Совсем никудышний стал. Вот полдесятка лет назад попадались крупные птицы. А нынче хватаем беглых с нашей стороны да контрабандистов,— говорили красноармейцы-сверхсрочники.

Как раз в это время Бортниковы и получили письма и посылку от сына.

На границе Митя прослужил всего лишь пять месяцев, а затем был отозван в штаб дивизии на курсы повышения военных знаний. Эти курсы были засекреченными и что они собою представляют—он узнал только на их первом занятии. Там готовили "помощников следователей по физическому воздействию", т.е. специалистов по пыткам людей.

Перспектива превратиться из пограничника в палача привела Мишу в ужас и он немедленно написал начальнику курсов рапорт с просьбой о возвращении на заставу. Результатом этого была короткая и не весьма приятная беседа с начальником курсов, майором ГПУ Подгайным. Майор вызвал к себе в кабинет непокорного курсанта и, возвращая ему рапорт, спросил:

—Значит, вам хочется обратно на границу?

—Так точно, товарищ начальник,— по-военному ответил курсант.

—А нам хочется наоборот, чтобы вы оставались здесь. Понятно? И без всяких фокусов. Иначе другие курсанты будут проходить все наши науки на вашей паршивой шкуре. Проходить практически. А эту свою бумажонку вы можете отнести в отхожее место.

И майор, давая понять, что разговор окончен, указал ему пальцем на дверь...

"Программа" курсов была несложной. Учили, как избивать людей разными способами, сопровождая "практические" приемы такими "теоретическими" наставлениями:

—Вы должны расчеловечить, обезволить человека. Превратить его в тряпку, в кусок мочалки. Добиться, чтобы он дал любые, нужные следственным органам, показания. При этом всегда помните: ни к кому никакой жалости. Хладнокровная и точная работа без жалости — основа вашей профессии...

Окончившего полугодовые курсы подготовки палачей, Митю командировали в распоряжение ГПУ Владивостока. Там он три года "превращал людей в тряпки" и добивался от них признаний. Эта "работа" совмещалась с "учебой без отрыва от производства"; дважды в год краевое управление ГПУ проводило "краткосрочные курсы усовершенствования квалификации следственных и оперативных работников".

Профессия палача была противна Мите Бортнико-ву, он стыдился ее и поэтому ничего не сообщал родителям о себе. Его "учителям" никак не удавалось вытравить у него чувство жалости к людям. Нервы и чувствительность Мити притупились, но на допросах он, все же, не мог так зверствовать, как помощники следователей старше 'его по возрасту. Пытая людей, он старался причинить им, по возможности, меньше боли. Начальство дважды объявляло ему выговоры в приказах "за небрежное и халатное отношение к служебным обязанностям". Однако, благодаря какой-то странной случайности, это не помешало его дальнейшему продвижению по службе. Заместитель начальника владивостокского управления ГПУ однажды объявил ему:

—То, чему вы здесь у нас учились, собственно говоря, кустарщина. Мы решили выдвинуть вас на более серьезную, настоящую учебу. Поедете на Северный Кавказ, в пятигорский институт телемеханики... Ну, как? Довольны? | Ошеломленный лестным для многих других чекистов, но страшным и противным для него выдвижением, Митя еле выдавил из себя несколько слов благодарности.

В Пятигорске Дмитрий Бортников попал в руки новых "учителей" — опытных матерых палачей. Это были организатор телемеханического института, начальник северо-кавказского управления НКВД майор Дагин и его заместители Дрейзин и Крылов, все трое чекисты с первых лет революции.

Их институт был организован и оборудован по последнему слову "науки и техники" энкаведистов и имел специальные пыточные машины. В нем подготовлялись, так называемые телемеханики, палачи высокой квалификации, по программам, утвержденным в Москве наркомом внутренних дел. Основа "учебы" была такова же, как и на Дальнем Востоме: никакой жалости!

Преподавали в институте Крылов, Дрейзин и еще несколько их помощников из старых опытных чекистов. Эти "научные деятели" НКВД, в первые же месяцы обучения Дмитрия Бортникова, убедились, что он не только самый нерадивый и неспособный из всех "учащихся", но вообще не имеет желания быть теломехаником, питает отвращение к этой профессии и, следовательно, в будущем может стать ненадежным и даже опасным для НКВД. Об этом было доложено Дагину. После некоторого раздумья он приказал своим заместителям:

—Пока продолжайте его учить. А потом мы устроим ему испытание.

В ноябре 1936 года Бортникова, прямо с урока, позвали в кабинет Дагина. Кроме последнего, там находились Дрейзин и Крылов. Дагин, нажав настольную кнопку электрической сигнализации для вызова арестованных, обратился к юноше:

—Дмитрий Васильевич Бортников! Вы самый плохой студент нашего института, но мы дадим вам возможность исправиться. Последнюю возможность. Из того города, где вы жили в детстве, сюда доставлен враг народа Василий Бортников. Обработайте его здесь, при мне.

В кабинет ввели худого, остриженного наголо старика с лицом "тюремного цвета". Молодой теломеханик еле узнал в нем отца. Старик тоже не без труда узнал сына, ставшего взрослым и одетого в мундир энкаведиста.

—Это ты, Митя?— спросил отец, не веря своим глазам.

—Я,— хрипло прошептал юноша.

—Палачом, значит, сделался? Ну, бей меня! Мучай! Виноват я, что кровопийцу вырастил. Бей отца, и будь проклят!— и закрыв лицо руками, старик заплакал.

Дмитрий Бортников бросился с кулаками на своих "учителей", но одолеть трех энкаведистов не смог. На него надели наручники, и разозленный Дагин здесь же приказал Дрейзину:

—Отца расстрелять, а сына использовать в качестве подопытного субъекта.

Первая половина его приказа была выполнена в ту же ночь, а вторая выполнялась более года. Дмитрия Бортникова пытали на институтских уроках, говоря при этом "студентам":

-_Данный подопытный субъект - бывший теломеханик-студент. Он нарушил одну из главных установок НКВД: никакой жалости к подследственникам. Вы видите, как он наказан? То же будет и с вами, если вы попробуете повторить его ошибку...

Когда у Бортникова не осталось почти ничего от образа и подобия человеческого, он был брошен в камеру смертников. На его теле нет ни одного живого места. Все избито, искалечено. И все-таки он хочет жить.

Как бывшего энкаведиста, Дмитрия Бортникова, пергд посадкой в тюрьму, обыскивали не особенно тщательно. В заднем кармане его брюк случайно сохранились несколько листков бумаги и среди них один секретный документ НКВД. Его я читал в камере смертников. Вот что там было напечатано пишущей машинкой, через копировальную бумагу, фиолетовыми буквами:

"Секретно.

Копия для учащихся института. Управление НКВД по Северо-кавказскому краю. Город Пятигорск, 24 апреля 1935 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПЯТИГОРСКОГО ТЕЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1. Анатомия и физиология человека:

теория — 12 учебных часов.

2. Кожные покровы человеческого тела:

теория — 4 часа.

3. Нервная система и ее деятельность:

теория — 8 часов.

4. Наиболее чувствительные точки человеческого тела:

теория — 8 часов, практика — 36 часов.

5. Основы теоретической и практической телемеханики:

теория — 6 часов.

6. Начальная работа над подопытным субъектом:

практика — 26 часов.

7. Главные методы физического воздействия и их применение:

теория — 38 часов, практика — 112 часов. 8> История телемеханики с древнейших времен до наших дней:

теория — 22 часа.

9. Новейшие телемеханические машины и их действие:

теория — 18 часов, практика — 84 часа.

10. Физическая и психическая выносливость человеческого организма:

теория — 6 часов, практика — 20 часов.

11. Приведение приговоров в исполнение:

теория —8 часов, практика — 42 часа.

Всего учебных часов: теории — 130, практики 320 часов.

Программа рассчитана на 10 месяцев".

Далее в этом документа стояли подписи:

"Начальник пятигорского телемеханического института: профессор Дрейзин.

Заместитель начальника института: доцент Крылов.

Программу утвердил:

Начальник Северо-кавказского управления НКВД: майор Дагин".

В начале документа слева был поставлен штамп, а в конце — печать северо-кавказского управления НКВД. Ниже печати чернела клишированная подпись: