В. И. Прокопцов эдукология: принципиально новая наука образования

| Вид материала | Документы |

СодержаниеОСР-Б: Псл-5. Логика Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев Н.С. Гумилев Библиографический список Прокопцов В.И. Прокопцов В.И. Прокопцов В.И. Прокопцов В.И. П р и л о ж е н и е Нилму: дислент |

- Врезультате первой мировой войны и гражданской войны в России и Европе закладывается, 327.1kb.

- 1. Наука как элемент культуры. Функции научного знания в обществе в экономике. Специфика, 1421.27kb.

- Им эволюции природы и прогресса общества, было бы ошибкой обвинять его в нигилизме,, 98.14kb.

- Что такое философия?, 2098.43kb.

- В. И. Прокопцов, научный руководитель Межвузовского учебно, 5616.06kb.

- Темы курсовых работ по теории и организации афк адаптивная физическая культура новая, 33.2kb.

- Христова Николай Антонович Половодов 8-9062732980 новая религия входе своего развития, 80.16kb.

- Это возможность не только увеличить длину и объем волос, но и создать необычные цветовые, 533.08kb.

- М. Хазин, Е. Ижицкая. Рассуждения о последствиях кризиса. Введение. О неизбежности, 834.78kb.

- Наука о воспитательных отношениях, возникающих в процессе взаимосвязи воспитания, образования, 892.22kb.

ОСР-Б: Псл-5. Логика

…Мы не стремились во что бы то ни стало сделать учебник книгой легкого чтения, а исходили из тех соображений, что коль логика есть наука о том, как надо правильно мыслить и как учить этому, то уж учебник логики тем более должен заставлять человека мыслить: нельзя научиться мыслить, не пытаясь этого делать…

Е.К. Войшвилло, М.Г. Дегтярев (2001)

ОСР-Б: Псл.-6. Ночные бабочки

Я сам назначил себе наказание в своем доме…

Данте

…В творчестве никогда нельзя идти по самой легкой дороге. Если пишется без труда, значит, плохо. Значит, что-то повторяется: привычные формы, привычные обороты, образы. Каждое новорожденное произведение при появлении на свет обязательно должно заявить о себе пронзительным криком. В противном случае ему не выжить…

Э. Межелайтис.

Контрапункт. М., 1972. С. 263–292.

ОСР-Б: Псл.-7. Наследие символизма и акмеизм

…Акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее строить собор, чем башню. А один из принципов нового направления – всегда идти по линии наибольшего сопротивления…

Н.С. Гумилев (1913)

Работу К.Э. Оливера мы назвали первопроектом эдукологии. Настоящую работу есть все основания назвать нетрадиционным первопроектом эдукологии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Оливера К.Э. К теории сравнительной педагогики // Перспективы. Вопросы образования. 1989. № 2 (66).

2. Хосен Т. Педагогические исследования: Опыт самокритики // Перспективы. Вопросы образования. 1990. № 3(71).

3. Кинелев В.Г. Государственная политика развития высшего образования // Высшее образование в России. 1993. № 1.

4. Рекомендации совещания «Естественнонаучное образование в высшей школе России» // Там же.

5. Аристер Н.И., Загуров Н.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций. М., 1995.

5а. Глухов В.В. Подготовка и проведение защиты диссертации: Рекомендации для соискателей ученой степени. СПб., СПбГТУ, 2001.

6. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студентов-магистров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. 304 с.; Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. М., 1997.

7. Мусаев А.А. Библия для адъюнктов и соискателей. Как подготовить и защитить кандидатскую диссертацию: Метод. пособие. СПб., ВАС, 1998. 254 с.

8. Новиков А.М. Докторская диссертация. М., 1999.

9. Зайцев Г.П. и др. Государственная научно-техническая программа «Развитие образования в России» // Высшая школа России: научные исследования и передовой опыт. Вып. 8. М., НИИВО, 1993.

10. Сабольчи М. Этноцентризм в образовании: сравнительный анализ // Перспективы. Вопросы образования. 1990. № 2.

11. Деррида Ж. О грамматологии. М., AD MARGJNEM, 2000. 512 с.

12. Гурков Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации. Минск, 2001. 320 с.

13. Прокопцов В.И. Эдукология: принципиально новая наука образования. В 4 фракталах. Фрактал 1. Эдукология: Ориентировочная основа коллективно-интерсубъектной системомыследеятельности созидателей и пользователей эдукологии (Авторская версия-навигация). СПб.: СПбГЛТА, 2002. 344 с.

14. Штофф В.А., Шилков Ю.М. Научная аргументация и наглядность // Философские науки. 1985. № 5. С. 64 – 71.

15. Хайдеггер М. Тождество и различие. М., 1997. 62 с.

16. Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971. 656 с.

17. Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 5. М., 1970. 740 с.

18. Философский словарь. М., 1991. 560 с.

19. Таранов П.С. Анатомия мудрости: 120 философов: В 2 т. Т. 1. Симферополь, 1997. 624 с.

20. Франк С.Л. Реальность и человек. СПб., РХГИ, 1997. 448 с.

21. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994. 448 с.

22. Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов, н/Д: 1997. 464 с.

23. Лосев А.Ф. Эрос у Платона // А.Ф. Лосев. Бытие – имя – космос / Сост. и ред. А.А. Тихо-Годи. М., Мысль, 1993. 958 с.

24. Кулаков Ю.И. Проблема первооснов Бытия и Мир Высокой реальности // О первоначалах мира в науке и теологии. СПб. Стат. СПб., Петрополис, 1993. 368 с.

25. Муравьев Е.А. Фрактально-диалектическое пространство знаний // Соврем. технологии обучения: Мат-лы междунар. конф. Т. 1. СПб., 1998.

26. Мосин В.Г. Фундамент философии. СПб., 1998. 248 с.

27. Лернер В.А. Наука, квазинаука, лженаука // Вопросы философии. 1993. № 2.

28. Холтон Дж. Что такое антинаука? // Вопросы философии. 1992. № 2.

29. Гуревич П.С. Философский словарь. М., 1997. 320 с.

30. Краткий философский словарь / Под. ред. А.П. Алексеева. М., 2000. 400 с.

31. Жюлиа Д. Философский словарь. М., 2000. 544 с.

32. Ойзерман Т.И. Исторические судьбы плюрализма философских учений // Вопросы философии. 1991. № 12.

33. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика: Учебник для студ. высш. учеб. зав. М., 2001. 528 с.

34. Арапов М.В., Арапов Д.М. Гипертекст как явление культуры и как технология // Гуманитарные науки и новые информационные технологии: Сб. науч. тр. Вып. 1. М., РГТУ, 1993.

35. Бирюков Б.В., Новик И.Б. Принцип системности и единство «физикалистского» и информационно-семиотического подходов // Системные исследования. Методологические проблемы: Ежег. 1980. М., 1980.

36. Библер В.С. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного эксперимента). М., 1975, 400 с.

37. Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма письменной коммуникации. М., 1994.

38. Культурология: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. Ростов-на-Дону, 1999. 608 с.

39. Аллахвердов В.М. Сознание как парадокс. (Экспериментальная технология. Т. 1). СПб., 2000. 528 с.

40. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. М., 1991.

41. Дьюи Д. Реконструкция в философии. М., 2001. 162 с.

42. Кюнг Г. Когнитивные науки на историческом фоне. Заметки философа // Вопросы философа. 1992. № 1.

43. Смирнов А.П., Прохорцев И.В. Принцип Порядка. СПб., 2002. 296 с.

44. Косов Е.В. Интенсификация научных исследований и разработок. М., 1983.

45. Комков Н.И. Модели управления научными исследованиями и разработками. М., 1978. 343 с.

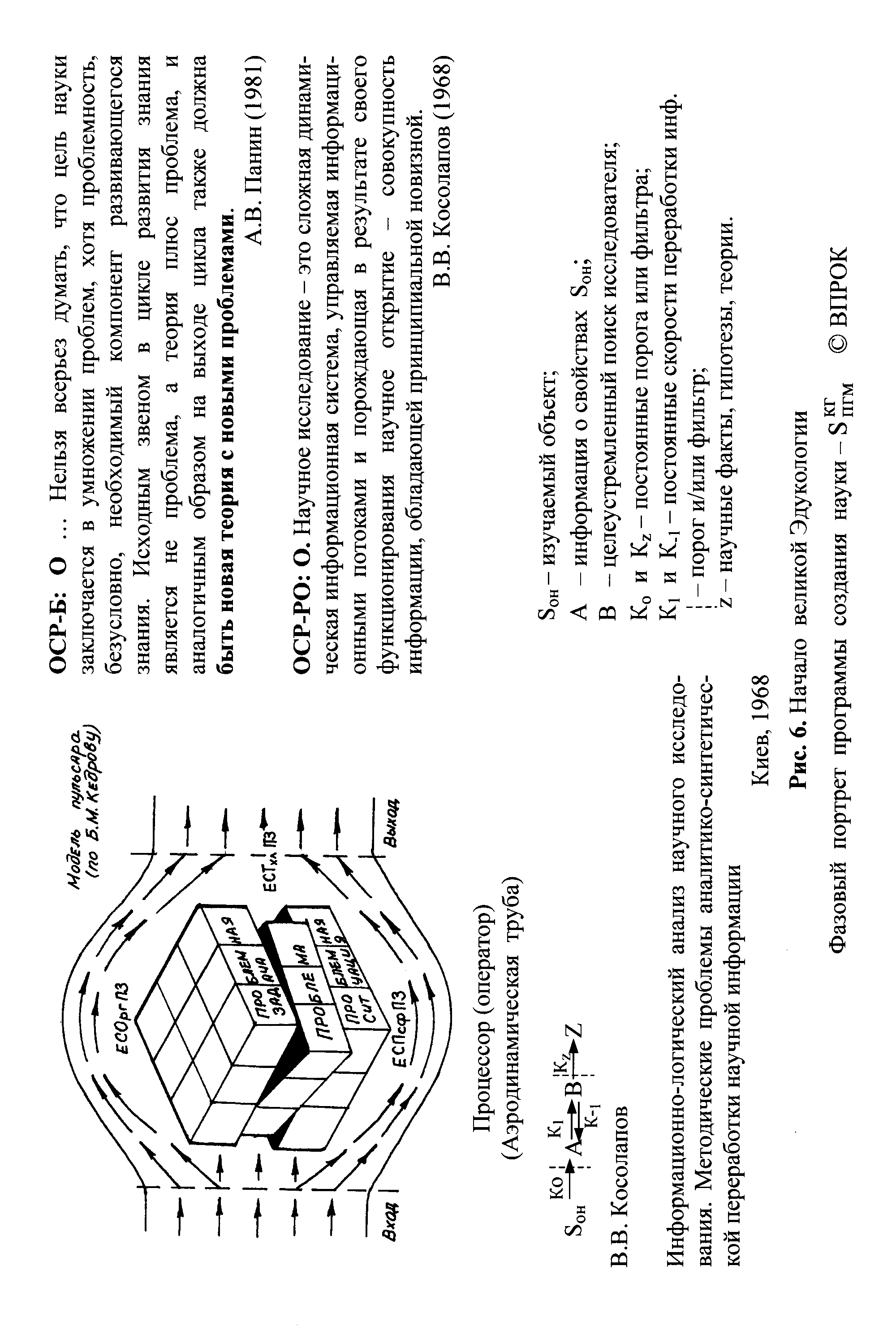

46. Косолапов В.В. Информационно-логический анализ научного исследования. Методологические проблемы аналитико-синтетической переработки научной информации. Киев, 1968.

47. Кондрашина Е.Ю., Литвинцева Л.В., Поспелов Д.А. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах. М., 1989. 328 с.

48. Шрейдер Ю.А. Экспертные системы: их возможности в обучении // Вестник высшей школы. 1987. № 2.

49. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Эвристические процедуры в научной теории // Интуиция, логика, творчество. М., 1987. 176 с.

50. Петров М.К. Системные характеристики научно-технической деятельности // Системные исследования. Ежегодник. 1972. М., 240 с.

51. Шмелев И.П. Третья сигнальная система // Социально-психоло-гические основы средообразования. Таллин, 1985. С. 62–69; Третья сигнальная система // Шевелев И.Ш., Мурутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение. М., Стройиздат, 1990. С. 234 – 341.

52. Цветков Э. Тайные пружины человеческой психики, или как расширить сферу своего влияния (психотехника). М., 1993. 80 с.

53. Кудряшов А.Ф. Онтология. Методология. Негеоцентризм. СПб., СПбГА, 1993. 161 с.

54. Цеснек Л.С. Новая методология системного подхода (логостоника). М., 1993. 84 с.

55. Розанов В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. СПб.: Наука, 1994. 541 с.

56. Щюре Э. Великие посвященные. Очерк Эзотеризма различий. 2-е испр. изд. М., 1990. 420 с.

57. Бердяев Н.А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. Харьков; М., 2002. 688 с.

58. Успенский П.Д. Новая модель вселенной. СПб., 1993. 560 с.

59. Клизовский А. Основы миропонимания новой эпохи. В 3 т. 2-е изд.

Т. 1. Рига, 1990. 310 с.

60. Панин Д.М. Теория густот: Опыт христианской философии XX века. М., 1993. 294 с.

61. Природа научного открытия. Философско-методологический анализ. М., 1986. 300 с.

62. Рузавин Г.И. Возможно ли построение логики научного открытия // Философские науки. 1989. № 1.

63. Никифоров А.Л. Является ли философия наукой? // Философские науки. 1989. № 6.

64. Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Проблема научности философии и «контрфилософия» // Философские науки. 1989. № 6.

65. Селиванов А.И. Философия как наука // Философские науки. 1990. № 2.

66. Кузнецов Н.Н. К вопросу о научном статусе философии // Философские науки. 1990. № 2.

67. Семенов В.В. О научном статусе философии // Философские науки. 1990. № 3.

68. Терентьев В.В. Об антиномичности научного статуса философии // Философские науки. 1990. № 3.

69. Бирюков Б.В. Как возникла и развивалась математическая логика // Вопросы философии. 1959. № 7.

70. Черч А. Введение в математическую логику. М.: ИЛ. 1960.

71. Новиков П.С. Элементы математической логики. М., 1959.

72. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.

73. Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971.

74. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. Учеб. пособие для вузов. М., 1998. 576 с.

75. Капитонов Э.А. Социология XX века. Ростов-на-Дону, 1996. 512 с.

76. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: Уч. пособие. М., 2000. 224 с.

77. Русская философия: Философия как специальность в России. Вып. 1. Справоч.-информ. изд. М., 1992. 304 с.

78. Татур Ю.Г. О новом перечне специальностей // Высшее образование в России. 1993. № 3. С. 14–21.

79. Цоллер У. Эдукологическое образование в университете: Акт решения проблем – принятия решений в контексте критического системного мышления // Высшее образование в Европе. Т. 15. № 4. 1990.

80. Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ: Учебник. СПб., 2002. 536 с.

81. Макареня А.А. Является ли развитие атрибутом бытия // Природа и дух: Мир философских проблем: Учеб.-науч. пособие. В 2 кн. Кн. 1. Человек в мире и мир человека. СПб., 1995. 209 с.

82. Ладенко И.С. Интеллектуальные системы и логика. Новосибирск, 1973; О развитии искусственного интеллекта и планирование интеллектуального потенциала // Проблемы развития современной науки. Новосибирск, 1978; Методологические проблемы теории интеллектуальных систем // Методологические проблемы науки. Вып. 6. Новосибирск, 1979; Интеллектуальные системы. Новосибирск, 1981; Методология освоения и организации сферы интеллектуальных систем // Изв. Со АНСССР. Сер. истор., филологии, философии. 1978. № 3; Перспективы методологического консультирования интеллектуальных инноваций // ВВШ. 1990. № 6.

83. Поспелов Д.А. Фантазия или Наука. На пути к искусственному интеллекту. М., 1982.

84. Поспелов Д.А. О «человеческих» рассуждениях в интеллектуальных системах // Вопр. кибернетики. 1983. С. 5–37.

85. Поспелов Г.С., Поспелов Д.А. Искусственный интеллект– прикладные системы. М., 1985.

86. Поспелов Д.А., Баршавский С.В. Оркестр играет без дирижера. М., 1986.

87. Поспелов Д.А. и др. Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах. М., 1989.

88. Венда В.Ф. Системы гибридного интеллекта: эволюция, психология, информатика. М., 1990.

89. Родников А.Н. Логистика. Терминологический словарь. М., 1995.

90. Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики. М., 1973.

90а. Янч. Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М., 1974.

91. Саркисян С.А., Голованов Л.В. Прогнозирование развития больших систем. М., 1975.

92. Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. М., 1977.

93. Прогностика: Терминология. Вып. 92. М., 1978.

94. Рабочая книга по прогнозированию / Под ред. И.В. Бестужева-Лада. М., 1982.

95. Горелова В.Л., Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования систем: Уч. пособие. М., 1986.

96. Прогностика: Терминология / Отв. ред. В.И. Сидоров. М., 1990.

97. Прогнозирование развития школы и педагогической науки: Тез. докл. VII сессии Всесоюзного семинара по методологии педагогики и методике пед. исследований. М., 1974.

98. Хюсен Т. Образование в 2000 году. М., 1977.

99. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика: Методология, теория, практика. Киев, 1986.

100. Гершунский Б.С., Пруха Я. Дидактическая прогностика: Некоторые актуальные проблемы теории и практики / Под ред. Б.С. Гершунского. М., 1993.

101. Методика прогнозирования развития школы 2000–2005 гг. / Под. ред. Э.Г. Костяшкина. М., 1982.

102. Кулик В.Т. Алгоритмизация объектов управления. Киев, 1968.

103. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии (Проблемы теории сложных систем). М., 1976.

104. Флейшман Б.С. Основы системологии. М., 1982.

105. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. М., 1990.

106. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Кн. 1, 2. М., 1989.

107. Квейд Э. Анализ сложных систем. М., 1969.

108. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М., 1969.

109. Алтаев В.Я. Общая теория систем: Сокращ. пер. с англ. М., 1966.

110. Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем. М., 1969.

111. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974.

112. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.

113. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973.

114. Садовский В.Н. Проблемы философского обоснования системных исследований // Системные исследования. Методолог. проблемы. Ежег. 1984. М., 1984.

115. Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978.

116. Сагатовский В.Н. Системная деятельность и ее философское осмысление // Системные исследования. Методолог. проблемы. Ежег. 1980. М., 1980.

117. Перегудов Ф. Системная деятельность и образование / ВВШ. 1990. № 1; Черные дыры образования // Правда. 1990. № 57 (26140).

118. Ганзен В.А., Толкачев В.К. Роскошь системного мышления: Руководство-практикум по развитию мышления. СПб., 1995.

119. Щедровицкий П.Г. Очерк основных идей системомыследеятельностной педагогики // П.Г. Щедровицкий. Очерки по философии образования. М., 1993.

120. Субетто А.И. Системологические основы образовательных систем. В 2 ч. М., 1994.

121. Кондильяк Э.Б. Трактак о системах // Э.Б. де Кондильяк. Соч. В 3 т. Т. 2. М., 1982. С. 5–188.

122. Перлаки И. Нововведения в организациях. М., 1981.

123. Инновация (нововведение) // Техническое творчество: теория, методология, практика: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. А.И. Поло-винкина и В.В. Попова. М., 1995.

124. Полный инновационный цикл / В.И. Прокопцов. Комплексная система управления качеством подготовки специалистов в вузе на базе стандартизации (системологические и научно-педагогические основы…) // Совершенствование работы железнодорожного транспорта на основе повышения качества подготовки специалистов. Л., ЛИИЖТ, 1985.

125. Илечко Б. Инновации в высшем образовании // Современная высшая школа. 1983. № (43).

126. Четыре точки зрения на инновации (Я. Тымовски: Инновации в высшем образовании; К.Денек: Дидактические аспекты инноваций; С. Соколовски: Об аксиологической мотивации инновационной деятельности; З. Петрасиньски: Воспитание для инноваций через инновационность самовоспитания; От редакции) // Там же.

127. Кузьмина Н.В., Музыченко Е.А., Скок Г.Б. Чтобы достижения науки стали достоянием практики // ВВШ. 1985. № 7.

128. Таукач Г.Л. Система нововведений и развитие высшей школы // ВВШ. 1985. № 12.

129. Пригожин Л.И. Нововведения: проблемы и перспективы. М., 1989.

130. Поляков С.Д. В поисках педагогической инноватики. М., 1993.

131. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики. М., 1991; Педагогическая инноватика как теория инновационных процессов в системе образования. М., 1990.

132. Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов Л.В. Развитие школы как инновационный процесс. М., 1994.

133. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994; Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995.

134. Ляудус В.Я. Инновационное обучение и наука: научно-аналити-ческий обзор // Серия: наука, практика, управление. М., 1992; Инновационное обучение: стратегия и практика. М., 1994.

135. Шукшунов Б.Е., Взятышев Б.Ф., Романкова Л.И. Через развитие образования – к новой России. М., 1993.

136. Шукшунов Б.Е., Взятышев В.Ф., Савельев А.Я., Романкова Л.И. Инновационное образование (парадигма, принципы реализации, структура научного обеспечения) // Высшее образование в России. 1994. № 2.

137. Пойа Д. Как решать задачу. М., 1955; Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1957.

138. Безлепкин В.В., Власов В.В. Что определяет облик специалиста? // ВВШ. 1989. № 2.

139. Маркова О. Планы и реальность // ВВШ. 1990. № 1.

140. Стандартизация – средство взаимопонимания между поставщиком и потребителем / ВНИИКИ. М., 1968.

141. Басаков М.И. О первичном понятии стандартизации (в порядке обсуждения) // Стандарты и качество. 1971. № 11.

142. Макин В.И. Еще раз о первичном понятии «Стандартизация» // Стандарты и качество. 1973. № 11.

143. Урванцев Б.А. Диалектика стандарта. М., 1982.

144. Основы стандартизации и контроля качеством / Под ред. В.В. Ткаченко. М., 1973.

145. Цели и принципы стандартизации: Пер. с англ. М., 1974.

146. Правовые проблемы стандартизации, методологии и качества продукции. М., 1972.

147. Киричук В.В., Удовиченко Е.Т. Проблеме качества – системный подход // Стандарты и качество. 1973. № 4.

148. Шебанов В.И. Системные исследования и методология системного подхода в стандартизации // Стандарты и качество. 1983. № 6, 7.

149. Поспелов Ю.С. Роль стандартизации в интеллектуальном обогащении труда // Стандарты и качество. 1969. № 11.

150. Огрызков В.М., Лукянцев В.П. Пьянов С.А. Об отраслевом стандарте «Повышение квалификации кадров» // Стандарты и качество. 1984, № 2.

151. Морозов А.Д., Едович В.Н. Стандартизация в отрасли «Наука и научное обслуживание» / Стандарты и качество. 1984. № 3.

152. Гребеньков В.И. Республиканский семинар «Проблемы стандартизации и высшая школа» // Стандарты и качество. 1984. № 1.

153. Мищенко А.М. и др. Некоторые вопросы стандартизации управления качеством подготовки квалифицированных рабочих в профтехучилищах // Стандарты и качество. 1984. № 1.

154. Мищенко А.М. и др. Стандартизация в техническом училище // Стандарты и качество. 1984. № 6.

155. Волкова И.Н. Стандартизация научно-технической терминологии. М., 1984.

156. Прокопцов В.И. Развитие военной терминологии // Военная мысль. 1970. № 7.

157. Прокопцов В.И. Стандартизация: качество, эффективность, прогресс. История и современные требования // Наш путь (ЛИИЖТ). 1985. № 24 (1944).

158. Прокопцов В.И. Диалектика образовательного стандарта: управление полным инновационным циклом качества образовательной системы // Актуальные проблемы развития высшей школы. Проблемы альтернативности норм и творчества в системе высшего образования: Межвуз. сб. тез. докл. СПб., СПбЛТА, 1998.

159. Байденко В.И. Образовательный стандарт. Опыт системного исследования: Монография. Новгород: НовГУ, 1999. 440 с.

160. Шрейдер Ю.А. Экспертные системы: их возможности в обучении // ВВШ. 1987. № 2.

161. Кватадзе К.Г. Объективный справочный фонд // ВВШ. 1988. № 12.

162. Шрейдер Ю.А. Не надо усреднять мнения гениев // Там же.

163. Уотермен Д. Руководство по экспериментным системам: Пер. с англ. М., 1989. 388 с.

164. Сергеев В.М. «Искусственный интеллект» как метод исследования сложных систем // Системные исследования. Методол. пробл.: Ежег. 1984. М., 1984.

165. Лепор Э., Лоувер Б. Двухаспектная семантика // Научное знание: логика, понятия, структура. Новосибирск, 1987.

166. Глушков В.М. и др. Человек и ЭВМ. Киев, 1971.

167. Жариков Е.С. О действиях, составляющих постановку научной проблемы // Философские науки. 1973. № 1.

168. Карпович В.Н. Экспликация структуры научных проблем в интеллектуальной деятельности ученого // Научное знание: логика, понятия, структура. Новосибирск, 1987.

169. Оконь В. Основы проблемного обучения. М., 1968.

170. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972.

171. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения. Казань, 1972; Организация проблемного обучения в школе. М., 1977.

172. Лернер И.Я. Проблемное обучение. М., 1974.

173. Астаров М.Ж., Гарунов М.Г., Хайдаров Ж.С. Проблемное обучение в учебном процессе вуза. Алма-Ата, 1979.

174. Астаров М.Ж., Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модельное обучение. Вопросы теории и технологии. Алма-Ата, 1980.

175. Никандров Н.Д. Подведем некоторые итоги // ВВШ. 1983. № 12.

176. Безлепкин В.В., Власов В.В. Что определяет облик специалиста // ВВШ. 1989. № 2. С. 8–13.

177. Маркова О. Планы и реальность // ВВШ. 1990. № 1.

178. Муравьев Е.А. Фрактально-диалектическое пространство знаний // Соврем. технологии обучения: Матер. Междунар. конф. Т. 1. СПб., ГЭТУ, 1998.

179. Философия и методология науки: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под. ред. В.И. Купцова. М., 1996. 551 с.

180. Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации: Учеб. пособие для вузов. М., 2001. 428 с.

181. Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. СПб., 2001. 536 с.

182. Долженко О. Образование в России: сегодня, вчера, завтра // Alma mater. ВВШ. 1992. № 4–6.

183. Татур Ю.Г. Высшее образование в России в XX веке (антропоцентрический взгляд): Вчера…Сегодня…Завтра…: Цикл лекций. М., 1994.

184. Современная философия: Словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, 1995.

185. Краткая философская энциклопедия. М., 1994.

186. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. Системный подход. М., 1977.

187. Долженко О.В. Теория образования: предпосылки становления и развития // ВВШ. 1986. № 9.

188. Розин В.М. На что могла бы быть нацелена реформа образования // ВВШ. 1988. № 2.

189. Долженко О.В. Альтернатива стереотипам (к вопросу о создании концепции образования) // ВВШ. 1988. № 6.

190. Анишина Т.П. О стратегии образования (мнения участников дискуссии) // ВВШ. 1988. № 12.

191. Прохоров А., Рузин В. О глубинной концепции образования // ВВШ. 1990. № 5, 6.

192. Розин В. Предмет, концепция, направление изучения // Alma mater. ВВШ. 1991. № 1.

193. Кричевский Г. Лучше больше, да лучше // Alma mater. ВВШ. № 2.

194. Дебовэ М. К полемике о природе педагогических наук // Перспективы. Вопросы образования. 1990. № 3.

195. Гарсия Гарридо Х.Л. Сравнительная педагогика в системе педагогических наук // Там же.

196. Кинг Э. Эволюция сравнительных исследований в образовании // Там же.

197. Социально-философские проблемы современного образования: Сб. М., 1986.

198. Философия образования для XXI века: Сб. ст. / Ред.-состав. Н.Н. Пахомов, Ю.Б. Тупталов. М., 1992.

199. Социально-философские проблемы образования: Сб. ст. / Ред.-состав. Н.Н. Пахомов, Ю.Б. Тупталов. М., 1992.

200. Совершенствование работы железнодорожного транспорта на основе повышения качества подготовки специалистов: Межвуз. сб. тр. Л., 1985.

201. Активные методы обучения и качество подготовки специалистов в вузе: Психолого-педагогическое обеспечение учебного процесса: Межвуз. сб. науч. тр. Л., 1990.

202. Судьба Российского образования – судьба России: Вторая научная сессия Отделения образования ПАНИ. СПб., 1995.

203. Основания концепции и доктрины российского образования в XXI веке: Третья научная сессия Научного Совета ПАНИ по проблемам образования. СПб., 1996.

204. Технология акмеологических методов обучения: Сб. науч. тр. СПб., 2001.

205. Актуальные проблемы развития высшей школы. Эдукология (наука образования и учебная дисциплина). Проблемы реализации Программ многоуровневого образования…: Матер. междунар. науч.-методол. конф. СПб., 2002.

206. Актуальные проблемы развития высшей школы. Эдукология (наука образования и учебная дисциплина). Проблемы реализации Программ многоуровневого образования…: Матер. межвуз. науч.-методол. конф. СПб., 2003.

207. Кумбс Ф.Г. Кризис образования в современном мире: системный анализ. М., 1970.

208. Турченко В.Н. Научно-техническая революция и революция в образовании. М., 1973.

209. Саймон Б. Общество и образование. М., 1989.

210. Днепров Э.Д. Четвертая школьная реформа в России. М., 1994.

211. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года: Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002.

№ 393. М., 2002.

212. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и методическое пособие / Под. ред. М.М. Поташника. М., 2000. 448 с.

213. Розанов В.В. Сумерки просвещения / Сост. В.Н. Щербаков. М., 1990. 624 с.

214. Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Кн. 1. Система полевой саморегуляции. СПб., 1994. 160 с.

215. Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. М.; Кострома, 1996. 248 с.

216. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. Воронеж, 1977.

217. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. М., 1989.

218. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий. М., 1986.

219. Андреев И.Д. Научная теория и методы познания. М., 1975; Теория как форма организации научного знания. М., 1979. 304 с.

220. Рузавин Г.И. Научная теория. Логико-методологический анализ. М., 1978. 244 с.; Логическая структура научных теорий // Методы логического анализа. М., 1977; О структуре научных теорий // Вопросы философии. 1977. № 8.

221. Ляпунов А.А. О некоторых особенностях современного теоретического знания // Вопросы философии. 1966, № 5; К вопросу об интертеории математики // Вопросы философии. 1970. № 5.

222. Степин В.С. К проблеме структуры и генезиса научной теории // Философия. Методология. Наука. М., 1972; Становление научной теории. Минск, 1976.

223. Унгер Г.Ф. О мысленном эксперименте в научной теории // Философ. вопросы совр. естествознания. Вып. 3. М., 1975.

224. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М., 1979.

225. Мамчур Е.А. Проблема выбора теорий. М., 1975.

226. Чудинов Э.М. Природа научной истины. М., 1977.

227. Нугаев Р.М. Почему одна фундаментальная теория сменяет другую // Вопросы философии. 1987. № 6.

228. Бернадцкий Г.Г. Эквивалентность и альтернативность научных теорий // Философские науки. 1989. № 10.

229. Федотова В.Г. Что может и чего не может наука? // Философские науки. 1989. № 12.

230. Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. 1990. № 1.

231. Сидорина Т.Ю. Эта многоликая теория… // Философские науки. 1990. № 1.

232. Бранский В.П. Философия физики XX века. Итоги и перспективы. СПб., 2003. 253 с.

233. Ойзерман Т.И. Исторические судьбы плюрализма философских учений // Вопросы философии. 1991. № 12.

234. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования: Логико-методологические проблемы. СПб., 2001. 512 с.

235. Краевский В.В. Педагогическая теория: Что это такое? Зачем она нужна? Как она делается? Волгоград, 1996.

236. Краевский В.В. Формирование педагогической теории и ее функций в преобразовании практики. Белград, 1996.

237. Прокопцов В.И. О необходимости и научно-практических возможностях создания комплексной отраслевой системы управления качеством подготовки специалистов железнодорожного транспорта на базе стандартизации (КОС УКПС МПС) // Аннотированный указатель основных научно-методических работ института по актуальным проблемам высшего образования (1982–1983 гг.). Л.: ЛИИЖТ, 1984.

238. Прокопцов В.И. Отраслевая система управления качеством подготовки специалистов: Доклад на координационном совещании исполнителей НИР по проблемам «Управление качеством подготовки специалистов» и «Контроль качества подготовки специалистов». М., НИИВШ, 1984. (ЛИИЖТ, Лаб. НОУП). Напеч. на пиш. маш. // Аннотированный указатель основных научно-методических работ института по актуальным проблемам высшего образования (1984-1985 гг.). Л.: ЛИИЖТ, 1987.

239. Прокопцов В.И. Единая система управления качеством подготовки специалистов на базе стандартизации (Организационно-технологические основы создания, функционирования и развития): Доклад на Всесоюзном координационном совещании исполнителей НИР по проблемам «Управление качеством подготовки специалистов» и «Оценка и контроль качества подготовки специалистов». М., НИИВШ, 1985 (ЛИИЖТ, лаб. НОУП). Напеч. на пиш. маш. // Там же.

240. Прокопцов В.И. Теория эргопедагогических систем: концептуальная основа онтологического аспекта педагогики сотрудничества // Активные методы обучения и качество подготовки специалистов в вузе. Психолого-педагогическое обеспечение учебного процесса: Межвуз. сб. науч. тр. Л., ЛТА, 1990.

241. Семушина Л.Г. Стандарты уровней профессионального образования, их значение для разработки содержания подготовки // Проблемы непрерывного образования: Обзор. информ. / НИИВО. Вып. 1. М., 1993.

242. Российская академия образования: стратегия деятельности // Педагогика. 1993. № 1. С. 3–8.

243. Давыдов В.В. Научно-исследовательская деятельность Российской академии образования // Педагогика. 1993. № 5. С. 3–11.

244. Российская педагогическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М., 1993. 608 с.

245. Петров М.К. Системные характеристики научно-технической деятельности // Системные исследования. Ежегод. 1972. М., 1972. С. 30–45.

246. Труды СПбГПТУ. Фундаментальные исследования в техническом университете: Материалы VI Всероссийской конференции по проблемам

науки и высшей школы. 6–7 июня 2002 года, Санкт-Петербург. Т. 1. СПб., СПбГПУ, 2002. 362 с.

247. Научная программа и материалы III Съезда Российского Психологического Общества «Психология и культура». 25–28 июня 2003 г., Санкт-Петербург. СПб., 2003. 64 с.

248. Кочергина Н.В. Генезис основных методологических направлений // Наука и школа. 2001. № 6. С. 20–27.

249. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-ориентированных концепций). М., 1998. 608 с.

250. Ильин И. Борьба за академию // ВВШ. 1990. № 8.

251. Хайдеггер М. / Пер. с нем. С.А. Бронштейна. Минск, 1998. 384 с.

252. Управление Судьбы (беседа с доктором экономических наук Б. Искаковым) // Alma mater. ВВШ. 1991. № 5.

253. Натушил А.В. Нужна ли конфронтация между наукой и паранаукой? // Alma mater. ВВШ. 1992. № 4–6.

254. Вестник РАН. 1999. Т. 66. № 10.

255. Поругание разума: экспансия шарлатанства и паранормальных верований в российскую культуру XXI века // Тезисы к международному симпозиуму «Наука, антинаука и паранормальные верования». Москва, 3-7 октября 2001 г. М., 2001.

256. Роках А.Г. Наука и псевдонаука: история и современность // Наука и школа. 2003. № 3.

257. Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981.

258. Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно или книга о том, как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми. СПб., 1993. 352 с.

259. Степанова Т.И. Научное исследование и опытно-экспериментальная работа как фактор личностного развития педагога // Наука и школа. 2000. № 6. С. 18–22.

260. Алейников А.Г. Созидательная лингвистика как технология обучения. М., 1993.

261. Прокопцов В.И. Эдукология. Созидательная эклектика: новые философско-логико-методологические основания развивающего обучения и/или образования // Интегральная социальная педагогика – развивающемуся обучению. СПб., 1998.

262. Прокопцов В.И. Диалектическая и/или созидательная эклектика и иновационное творчество: философско-логико-методолого-теоретические основания, культурогенный путь и средство разработки и создания всеединой эдукологии // Актуальные проблемы развития высшей школы. Проблемы норм инновационного творчества в эдукологии…: Межвуз. сб. тез. докл. СПб., 2000.

263. Прокопцов В.И. Диалектическая и/или созидательная эклектика: начала начал постнеклассического эклектизма и «жесткое ядоро» философско-логико-методологических оснований АКМЭ // Актуальные проблемы развития высшей школы. Эдукология (наука образования и учебная дисциплина). Проблемы реализации программ многоуровневого образования в рамках государственных образовательных стандартов: Матер-лы междунар. науч.-методологич. конф. СПб., 2002.

264. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. и авт. вступ. ст. И.С. Нарский. М., 1986. 542 с.

265. Сигивица О.М. Сложные формы интеграции науки. М., 1983.

266. Логика и методология науки: Сб. матер. IV Всесоюзного симпозиума (июнь, Киев, 1965 г.). М., 1967. 340 с.

267. Методологические проблемы современной науки. М., МГУ, 1970. 359 с.

268. Философия. Методология. Наука. М., 1972. 236 с.

269. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. М., 1992. 191 с.

270. Майзель И.А. Единство науки как методологическая проблема // Логика и методология науки. М., 1967.

271. Краткая философская энциклопедия. М., 1994.

272. Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Бытие-имя-космос. М., 1993. 958 с.

273. Вербитцкий А.А. Некоторые теоретико-методологические основания необходимости разработки психологии образования как новой ветви психологической науки // Проблемы психологии образования. М., 1992.

274. Щедровицкий П.Г. Очерк основных идей системомыследеятельной педагогики // Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. М., 1993. С. 125–144.

275. Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика. СПб., 1993; Психология жизни. 10 лекций по онтопсихологии. СПб., 1992.

276. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения. М., 1984.

277. Кучинскас В.К. Эргономические основы интенсификации учебного процесса в вузе. Вильнюс, 1987.

278. Ильин Г.Л. Проективное образование и реформация науки. М., 1993; Культуросообразность как смыслообразующий принцип системы непрерывного образования и основа проективного образования // Проблемы психологии образования: Сб. стат. под ред. А.А. Вербицкого. М., 19992; Постиндустриальная педагогическая технология в контексте проективного образования // Проблемы психологии образования: Сб. ст.

Вып. 2. М., 1994.

279. Дубровский В.Я., Щедровицкий Л.П. Проблемы системного инженерно-психологического проектирования. М., 1971. 94 с.

280. Прокопцов В.И. Качество организации и проведения Недели науки // Наш путь. 1984. № 13 (ЛИИЖТ).

281. Першин Н., Пиховкина Е. Кого и чему мы учим (по результатам одного социологического исследования) // Alma mater. ВВШ. 1991. № 3.

282. Никандров С.П. Системный анализ и системный подход // Системные исследования: Ежег. 1971. М., 1972.

283. Достоевский Ф.М. Мечты и грезы // Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 21. Дневник писателя. 1873. С. 91–96.

284. Семенов В. Лесу нужны интеллектуалы // Лесотехник. 1991. № 5 (2521) (ЛТА).

285. Толстой Л.Н. Воспитание и образование // Л.Н. Толстой. Педагогические сочинения. М., 1989. С. 205–232.

286. Толстой Л.Н. О воспитании // Там же. С. 451–452.

287. Гоголь Н.В. Просвещение // Н.В. Гоголь. Духовная проза. М., 1992. С. 115–119.

288. Савицкий И. О философии глобального образования // Философия образования для XXI века: Сб. стат. М., 1992. С. 9–18.

289. Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1977. 153 с.

290. Лосев А.Ф. Диоген Лаэрций – историк античной философии. М., 1981. 192 с.

291. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. Будда. Конфуций. Савонарола. Торквемада. Лойола. Биографические очерки. СПб., 1993. 368 с.

292. Монтень М. Опыты. В 3 кн. Изд. 3-е. М.; Л., 1960.

293. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. 528 с.

294. Русская идея / Сост. и авт. вступ. статьи М.А. Маслин. М., 1992. 496 с.

295. М.М. Бахтин как философ / Сост. С.С. Аверинцев, Ю.Н. Давыдов, В.Н. Турбин и др. М., 1992.

296. Налимов В.В. Теория эксперимента. М., 1971. 208 с.

297. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. СПб., 1995; Предмет акмеологии. Изд. 2-е, исправл. и доп. СПб., 2002. 189 с.

298. Ильин В.В., Пожарский С.Д. Философия и акмеология. СПб., 2003. 395 с.

299. Бляхер Е.Д., Волынский Л.М. Научная метафора: к методологии исследования трансляции знания // Философские науки. 1989. № 2.

300. Вейн А.М., Молдовану И.В. Специфика межполушарного взаимодействия в процессе творчества. Принцип метафоры // Интуиция, логика, творчество. М., 1987.

301. Пушкин В.Н. Эвристика – наука о творческом мышлении. М., 1967.

302. Пойя Д. Математическое открытие. М., 1976.

303. Мюллер И. Эвристические методы в инженерных разработках. М., 1984.

304. Потапков А.Г. Эвристика, методология и диалектика моделирования. Суздаль, 1993.

305. Петров В.П. Эвристические возможности междисциплинарного синтеза и проблема единства культуры // Семиодинамика: Тр. семинара. СПб., 1994.

306. Гяч Н.В., Павлов В.М. О мотивированности аббревиатур // Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. Л., 1969.

307. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1971.

308. Субетто А.И. Принцип, законы и структура науки об образовании – образованиеведения. Императив неклассического синтеза // Проблемы образованиеведения: просвещение, воспитание, здоровье и качество: Материалы V науч. сессии Отделен. образования ПАНИ. СПб., 2002.

309. Субетто А.И. Системогенетика образования и эволюционное образованиеведение… // Третья науч. сессия науч. совета ПАНИ по проблемам образования… СПб., 1996.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Рис. 9. Модель механизма разработки

и/или оператор «перевода» традиционных

НИЛМУ: ДИСЛЕНТ:

ОСР-Б: 1. (…) Вводить новшества – в этом, действительно,

много настоящего блеска, но отважиться на них – вещь в наши дни совершенно запретная; ведь они и без того одолевают нас

со всех сторон (…)