Что такое философия?

| Вид материала | Реферат |

- Вопросы к экзамену канд минимума 2004, 504.75kb.

- Тесты для самопроверки знаний раздел I. Что такое философия? Тема Философия в системе, 1997.45kb.

- Тематический план 2011-2012 уч год 1-й семестр Что такое философия? (4 часа), 13.07kb.

- Лекция что такое философия?, 223.59kb.

- Х. Ортега-и-Гассет Что такое философия?, 2230.34kb.

- Т. П. Возможно ли «объективистское» религиоведение?, 75.66kb.

- Десять нерешенных проблем теории сознания и эмоций. Эмоции, 306.48kb.

- Не исключено, что Вы уже задавали себе вопрос, что такое философия, 1327.14kb.

- Вопросы: Цивилизация и культура, 1037.79kb.

- Тема: Что такое вич? Что такое вич- инфекция? Что такое спид?, 31.26kb.

Что такое философия? (Место философии в культурном обществе)

Содержание

- Введение

- Религия

- Наука

- Философия

- Искусство

- Заключение

1. Введение

В основе любой философской системы лежит всегда осознание философии, как особого рода человеческой деятельности, стремление отыскать ей подобающее место в бесконечном ряду феноменов этого мира. Почему я, вместо того, чтобы творить красоту и ею изумлять восхищенных зрителей, или, лихорадочным напряжением мысли создавать из окружающего хаоса логически стройные теории, которые, в конце концов отольются в инженерные проекты грандиозных механизмов, способных облегчить тяготы каждодневного существования, сажусь к столу и начинаю, нет, не сочинять, не придумывать, но и не конструировать из «объективного» материала, а мучительно раскручивать спираль познавания, тотального объяснения происходящего, постепенно зацикливаясь в этом бесконечном процессе, снова и снова обращаясь к, уже казалось познанному, объясненному раз и навсегда, но так до конца и не открытому. Почему меня, да и не только меня, захватывает этот язык парадоксов, вечных попыток вечных попыток толкования принципиально не толкуемого, различения принципиально неразличимого, ограничения принципиально неограниченного?

Чтобы ответить на поставленный выше, «вечный» вопрос, мало знать философию как часть культуры, рассуждающую об общих закономерностях бытия, как «эпоху, схваченную в мыслях» (Гегель). Необходимо расширить это понятие до бесконечности, оставив в его определении лишь одно, молотом звучащее слово – рефлексия.

Прежде всего, философия, как и вообще; наука, искусство, да и сама культура – это рефлексия, отражение во вне внутреннего, напряженного состояния, выход потенциальной энергии экзистенции в кинетическое пространство бытия. Движимая страхом перед тайной Существования, эта рефлексия выбирает общение посредством логоса, общение, вычленяющее разумного человека из области биологического в область социального. Чтобы докопаться до ответа на вопрос: «Почему люди философствуют?», нужно сначала выяснить: « Почему люди говорят?», затем: «Почему люди говорят осмысленно?», и наконец: «Почему люди, осмысленно общаясь между собой, не всегда понимают друг друга?». Только после расчленяющего анализа этих проблем мы будем иметь материал для понимания собственно философии как квинтэссенции рефлексии, высказывающей в своих утверждениях самое значимое, самое сокровенное знание для причастных к культуре индивидуумов.

Мир дан человеку в восприятии. Через ощущения реальных или идеальных вещей, находящихся в горизонте его видения, и через ощущения от восприятий других людей, выраженных ими в высказываниях. Кроме этого нет ничего. Ранее ( в статье об основах гносеологии) уже была выявлена необходимость постоянной рефлексии во вне вновь воспринятых образов реальности, как подтверждение определенным действием своего отношения к познанным, однозначно определенным в бытии элементам сущего. Но познанное, поскольку оно опосредовано неповторимостью самого познаваемого, являющегося предметом, отличным от других подобных предметов познания, уже субъективно и, следовательно, печать этой субъективности несет на себе и любое высказывание познающего по поводу познанного, высказывание, которое, получив статус бытия, стремится вовлечь в свою орбиту, в контекст собственного мини-логоса менее субъективные и потому, менее заметные на общем фоне, далекие от центра общественного внимания, формулировки познанного. Эту, можно сказать, рефлекторную деятельность сознания по воспроизводству субъективности, вытаскиванию ее наружу и закреплению в виде незримого ореола таинственности, окружающего сообщение для придания тому «веса» и содержательного «объема», эту деятельность по созданию объективного ничто в культурологии обычно называют искусством. «В искусстве трудно сказать лучше, чем ничего не сказать» (Л.Витгенштейн).

Окружающий человека мир всегда искусственен, опосредован, пропущен через субъекта, и это пожалуй самое первое, что о нем можно достоверно сообщить. Каждый человек являясь действующей индивидуальностью, творит мир по своему произволу и чужая рефлексия для него – это тот инструмент познания, с помощью которого он оформляет хаос непосредственных данных наблюдения реальности в стройную систему собственного мировоззрения. Взгляд на мир, по сути, немой вопрос и искусство, высвечивая его, придавая ему законченную, застывающую в высказывании, в художественном образе, форму, косвенно помогает найти и ответ на этот вопрос.

Рефлексия, как фундамент всего здания культуры является и местом объединения всех ее многочисленных феноменов, здесь они сходятся в одну точку, в единый центр, внутри которого происходит обряд посвящения в рыцарей слова, в мастеров убеждения, и те из деятелей культуры, которые хорошо усвоили это мастерство плетения из бессмысленного набора объективных фактов, пленяющего волшебной красотой кружева, уходят, каждый своей дорогой, в поисках вечной Истины, едва различимой где-то там вдали, то ли на путях религиозных откровений, то ли в глубине философских обобщений, то ли в итогах кропотливых исканий дотошного ученого. Но при всем внешнем многообразии рефлексивного мира, насчитывающего тысячи способов изображения реальности, тысячи перспектив его обозрения, он в конечном счете полностью сводится к слову, к жесту, к действию, к видимому изменению, то-есть, к простейшему объективному проявлению присутствующего индивида, которое вынуждает всех, находящихся рядом, обратить на него свое драгоценное внимание. Всякий, кто произнес хотя бы одно слово – уже есть философ, художник и ученый вместе взятые, поскольку из этого слова, произнесенного уникальной, неповторимой личностью, рождается Новое, идея, которая, странствуя по свету завладевает умами и незаметным ручейков вливается в могучее общее знание, в Необходимость, двигающую бытие. Даже пьяница, умалишенный, ребенок, любым своим словом возвещают миру о вновь созданном, возникшем из их субъективности и потому неповторимом, творении сущего. Они уже требуют чтобы их слабый голос был услышан субъектом этого мира и учитывался им при формировании объективной картины происходящего. А ведь все вокруг состоит из таких голосов. Весь окружающий мир есть не что иное, как вопиющая рефлексия, изображение в котором каждый изображенный элемент – это предмет искусства, покоряющий кого-то своей красотой. Культура в самом общем смысле этого слова есть другое название бытия. По существу она тождественна ему. Все то, что различимо, объективно, определено – культурно. И наоборот. Любой культурный феномен является предметом сообщения, а значит и объективно предопределен. Любая вещь, поскольку она сформулирована, выброшена в логос, уже культурна, ибо она уже есть рефлексия безграничного внутреннего мира уникальной личности в акте творческого познания дарующей бытию очередную истину-идею.

Не существует принципиального различия между элементами рефлексии. Все они, от простого восклицания до многотомного произведения великого художника, суть объекты, предназначенные для общения, для сплочения отдельных индивидуумов, в единое культурное сообщество. Но некоторые из них, так называемые, предметы высокой культуры, качественно ничем не отличаясь от простых предметных форм, все же выделяются на общем фоне повышенной значимостью своих формулировок. Дело здесь в том, что за реальными образцами, с которых пишут свои тексты великие, стоят уже не определенные действующие причины, а неопределенное нечто, Субъект, заявляющий таким образом о своем независимом, подчиняющем себе всякую определенность, Существовании. Объекты подобной высококультурной рефлексии, наблюдаемые воочию или только мыслимые феномены бытия, которые являются для «художника» отправной точкой его фантазий, в самом общем виде можно разделить на два, противоположных друг другу типа. Первые из них можно определить как предметы, огромного, приближающегося к бесконечности размера и следовательно содержащие внутри себя квазибесконечное количество определенных элементов. А кто является творцом объекта, содержащего в себе всю имеющуюся в наличии объективность? Некто, кто уже не будет являться объектом. Субъект. И естественно что описанием этих объектов, попыткой их представления общественному сознанию, занимается область культуры, называемая религией. Предметы, вдохновляющие на религиозную рефлексию, такие предельные понятия, как например; вселенная, сущее всеобщее, бытие, Бог, целое, субъект, будучи опосредованы, то-есть сжаты в конечную, удобоваримую для рядового обывателя, форму, прежде всего поражают внимание именно огромностью своих размеров, за которыми становятся невидны причины, породившие их на свет, что в свою очередь, пробуждает к жизни неограниченную фантазию Художника в отношении интерпретации их объективного образа. То, что не вмещается в перспективу ограниченного человеческими рамками зрения, может быть дополнено до целостного облика какими угодно штрихами.

Другие, одинаково значимые для всякого культурного сообщества образцы «художественного» творчества или же объекты наблюдений реальности, описываемые и систематизируемые областью рефлексии, называемой наукой, определяются как бессодержательные феномены, предметы квазинулевого размера, внутри которых уже почти ничего нет. Эти феномены, выраженные в таких понятиях, как например; математическая точка, абсолютно твердое тело, абсолютный вакуум, в связи с отсутствием у них какого бы то ни было внутреннего, обособляющего их существование, содержания, одинаково видны со всех мыслимых точек зрения. Именно своей независимостью от мнения в отношении их отдельного субъекта, они становятся ценны для общества, превращающего их в элементы некоторого максимально объективного языка, одинаково понимаемого всеми членами общества, сплачивающего совокупность разрозненных индивидуумов в единый, нацеленный на исполнение общих желаний, организм.

Предметы наблюдений религиозной рефлексии не имеют причины. Предметы научного анализа тоже не от мира сего ибо не имеют следствия, будущего, в которое их стоило бы обратить. Вернее сказать, это следствие есть, но находится вне пределов видимости объективного. Вещь, расколотая до математических точек, не выпадает из процесса вечного ее становления ко всеобщему. Но пусть теперь наблюдают за этим становлением, познавая его во все более мелких деталях, другие, более подготовленные к этому, более общие, обнимающие нас своим объективным могуществом, умы, а нам лишь держать в руках сброшенное ею старое одеяние и бессознательно переживать чувство своей конечности, ограниченности перед лицом Субъекта, свободно навязывающего нам собственную интерпретацию объективных последствий происходящего. Именно поэтому научная рефлексия обладает особым влиянием в обществе, ибо через нее некто более разумный, некто более приобщенный к всеобщему Логосу, стремясь достичь ему одному ведомую цель, вместе с тем и исполняет, как ни странно, желания всех.

Итак, из искусства, как первой стадии культурной рефлексии, отражающей реальность «реальную», в которой всякий, слегка определенный феномен обладает и некоторым внутренним содержанием, позволяющим несколько размывать границы его определения, в процессе развития вычленяются, укрепляясь в своей вседозволенности, области рефлексии ответственные, каждая за свой способ описания непосредственно данного. Религия, или по другому, теология, видит мир чисто интуитивно, посредством не контролируемых разумом чувств, и поэтому пытается высказаться только в общем, сразу обо всем, минуя не интересующие ее частности. Наука же наоборот, только частности возводит в ранг божества, пытаясь расчленить все сущее до абсолютно объективных сущностей из которых, как из кирпичиков, стало бы возможным сконструировать любой конечный объект бытия. И наконец в философии происходит синтез этих двух крайних способов отражения мира, попытка, используя терминологию как религии, так и науки, максимально объективно передать знание о тотальной целостности сущего, содержащей внутри себя все существующее.

Как конкретная реакция конкретного субъекта на конкретное изменение окружающего бытия, рефлексия, хоть и облачена в общие одежды, всегда конкретна, то есть, помимо основного, первого плана, она обладает еще некоторым подтекстом, выделяющим именно эту картину действительности из огромного многообразия предметов культуры. Неявно выраженный подтекст картины воздействует на зрителя не посредством ощущений, а непосредственно, в чувстве интуитивного схватывания невидимой сути, и результатом переживания этого чувства является его выбор в пользу или против представленной картины. Неприятие того или иного произведения искусства, той или иной реальности, стоящей перед глазами, совершенно естественно, но даже выбор против его, в конечном счете выливается в процедуру оказания ему знаков внимания, хотя бы даже это внимание и будет подчеркнуто негативным. Выбор против – выбор против свободно выбранной интерпретации. Он есть одновременно выбор за – выбор за таинственную недосказанность, за искусное укрытие явно видимых причин. И это не удивительно. Мир вокруг построен таким образом, чтобы отвратительное так же бросалось в глаза и кололо сердце, как и прекрасное. Выбирают не только героев, очаровывающих сердца своей отвагой, но и злодеев, когда ведут их, скованных цепями, по многолюдным улицам городов.

И все-таки, не одной лишь таинственности, не одной лишь возможности самовыражения ищет рефлексия. Изначальная ее цель – сообщение, обряд доказательства своего повиновения внешним, всеми признанным правилам поведения. И здесь уже нельзя допускать никакой произвольной самодеятельности. Все компоненты сообщения должны быть известны заранее и иметь вид общих, идеальных, не локализуемых в каком-то конкретном месте, понятий. Чтобы добиться максимальной эффективности, объективно видимого результата, рефлексия вынуждена отвернуться от показа непосредственно данной реальности и погрузиться в абстрактный мир «научных» обобщений, целиком состоящий все из той же самой рефлексии, но имеющей бесспорный, аксиоматический, внедоказательный для уверовавших в ее истинность зрителей, характер.

Вообще же, поскольку в своей основе рефлексия тождественна бытию, поскольку любое изменение, из бесконечной череды которых в сущности и выстроена вся окружающая нас реальность, является реакцией не внешнее воздействие, реакцией, опосредованной субъектом, постольку непосредственный реальный мир, истинная «вещь-в-себе» нам никогда не дана. Она входит в наше сознание неразличимым потоком ощущений, но тут же, соприкасаясь с пространством идеальных образов действительности, растворяется в определении уже известным и предстает в виде нового штриха к давно знакомой картине. К реально-сущему нельзя пробиться сквозь частокол рефлексии. Но сама она выступает в качестве мощного источника познания, обогащающего сознание и стимулирующего к дальнейшему развитию не только какого-то одного конкретного зрителя, воспринимающего эту рефлексию, но и, через выпущенную в мир общую идею, и всего наличного бытия. Культура поэтому носит всегда сугубо общественный характер. Она есть средство убеждения и превращения личной воли субъекта рефлексии в объективную деятельность всех по ее реализации.

Чтобы уверовать в произведение культуры общество, прежде всего, должно обнаружить идею этого произведения во всех, без исключения, комбинациях объектов внешнего мира, которые, будучи помещены в контекст рассматриваемой картины, не нарушали бы целостности ее восприятия. Например, если в знаменитой картине известного российского художника Малевича «Черный квадрат» вместо квадрата изобразить треугольник, круг, или вообще, любую строгую форму, закрашенную черным цветом, то восприятие произведения конечно при этом изменится, но его целостность, то есть абсолютная законченность рождающая идею контраста, перманентной борьбы белого с черным, добра со злом, останется постоянной при всех трансформациях. Тут уже возникает какая-то объективность, оторванность субъективной воли от своего субъекта и возведение ее в ранг общего достояния, выделяющегося своей общественной значимостью на фоне всего остального, в котором такая оторванность идеи от конкретного объекта прослеживается еще очень слабо. Другими словами, именно одинаковость толкования содержания рефлексии всеми зрителями является залогом ее общественного (объективного) признания.

Но ведь одинаковость понимания различных текстов (в т.ч. произведений искусства, научных теорий, схем и т.д.) возможна только при условии одинакового видения тех первичных элементов из которых и складываются все культурные высказывания. В качестве идей эти элементы должны заранее закрепиться в сознании слушателей и стать тем первичным фоном, тем логосом, на основе которого и строится здание общественного взаимопонимания. Чтобы можно было говорить о возможности какой-нибудь объективности, должны существовать некие независимые от восприятия конкретного зрителя феномены, являющиеся основой общего взаимопонимания. А что можно воспринимать одинаково всеми, как не то, что не имеет внутреннего содержательного объема, а следовательно не имеет и внешней формы, ограничивающей этот объем? Что к примеру субъективного, отличающегося от общепринятого можно сказать о материальной точке? Ведь она совершенно не имеет внутреннего объема, который один и есть источник субъективности восприятия, поскольку внешний вид любого «объемного» тела целиком зависит во-первых, от расстояния между ним и рассматривающим его наблюдателем, а во-вторых, от перспективы наблюдения этого тела. Абсолютно бессодержательные предметы видимы одинаково со всех мыслимых точек зрения и именно внедоказуемой очевидной объективностью этих понятий оперирует в своих теориях наука, ставя в зависимость от них всю ту окружающую конкретную реальность, которую в действительности наблюдает познающий ее субъект. На арену рефлексии выходит мир так называемой, физической реальности, полностью сводящийся к сумме первичных абстрактных элементов; абсолютной пустоты и неделимых элементарных частиц, идеальным числом образующих все наблюдаемое многообразие бытия.

Наука, как и любая культурная инициатива, ищет Истины. Но здесь эта истина оказывается абстрактной, оторванной от смысла ее каждодневных и неустанных поисков. Не принимающая во внимание бесспорную правоту личного конкретного опыта общения с реально-сущим, в поисках абсолютной объективности забывающая о собственном уникально-субъективном Существовании, научная рефлексия лишается источника, питающего ее развитие, и, рано или поздно, зритель отворачивается от нее в сторону более содержательных образов искусства, преодолевая барьер между безжизненным многообразием четко очерченных предметных форм и жизнепробуждающей случайностью реального конкретного опыта.

В действительности, наблюдаемые предметы обладают не только статусом объективности, но также и причастны к субстанции сущего, называемой экзистенцией. Они имеют внутренний объем, содержание, перспективу, возможность рассмотрения их с разных сторон, с различных точек зрения. Допуская в себя известную долю субъективности, пропорциональную своему «объему», объект рефлексии вносит в мир взаимное непонимание и недоверие. В общении с искусством, стремящимся к точной передаче конкретного реально-сущего, исчезает та связь, которая объективностью сковывала ранее всех в единый общественный механизм, направленный на конформистское изменение созданного им мира физической абстракции. В этом смысле, искусство менее значимо для общества чем наука, но с другой стороны, в восприятии произведения искусства зритель, наряду с ощущением, заряжается от него чувством единения с субъектом этого произведения, с его таинственно-свободным содержанием, чувством, питающим своей энергией сам процесс познания, всегда завершающийся объективным действием, вносящим свою скромную лепту в общественную практику. В искусстве наука отдыхает, набирается сил перед новым штурмом общественного сознания.

Пытаясь усилить роль субъективного фактора, при недостатке стимула к дальнейшему объективному развитию, рефлексия обращается к религии, увлекаясь в область отражения предметов очень большого «объема», тех, при взгляде на которые ощущение конечности присутствия почти полностью вытесняется чувством присутствия бесконечности.

Религия апеллирует к объективности чувственных переживаний объекта, включающего в себя всех, пытающихся каким-то образом его рассмотреть, зрителей, но для которых он всегда остается объективно невидимым, ибо присутствует везде, куда бы те ни устремили свой взгляд. За суетой повседневных дел, человек обычно не замечает таких вещей, как всеобъемлющее нечто. Познание окружающей его в данный момент обстановки – вот цель его беспрестанных усилий. Чтобы сделать шаг, нужно знать не абстрактное Все, а то конкретное, что сейчас находится под ногами. «Для человека, собирающегося действовать, ситуация становится господином, оракулом, богом». (Дж.Коллингвуд) И только иногда, отворачиваясь на мгновение от людского потока, он возводит свои глаза к небу и поражается его непостижимой глубине, одновременно пугающей и манящей укрыться в ней от отупляющего шума земной жизни.

Общественная значимость религиозной рефлексии состоит в том, что она, пытаясь поведать о самом большом, а значит и самом неопределенном, обращает зрителей в страх перед этой абсолютной неопределенностью, страх, являющийся единственным побудительным импульсом в их стремлении к общению. Ужасаясь наваливающейся со всех сторон абсолютной свободе внешнего нечто, люди впадают на мгновение в паралич, замирают в полной неподвижности, в бездействии субъекта, не находящего объекта приложения своих сил. Такое, казалось бы не необходимое, абсолютно бесполезное выключение из ритма жизни, осуществляемое: либо в форме молитвы перед богом, либо в моменты эстетического созерцания действительности, либо при простом закрывании глаз при моргании, на самом деле уже объективно свидетельствует о личном свидании с Субъектом. Оно присуще каждому присутствию, заброшенному в загадку Существования, имеющему свое уникальное внутреннее Я, но никто никогда не может объективно объяснить на основании каких известных закономерностей он это делает; стучит по деревяшке, целует крест, зажимает в руках заячью лапку. Все твердят лишь одно: «Я чувствую воодушевление»

В религии рефлексия подходит к другой своей границе, и вероятно, к границе познания вообще – к не возможности отображения в конечном образе бесконечного всеохватного Универсума. Она замирает перед этой незримой стеной и молчит, не в силах единым словом ограничить расстилающийся перед ней, абсолютно свободный от каких либо ограничений, бесконечный простор.

Да, в сущности, вся жизнь – это большая клетка за границы которой нельзя переступить. Человек навсегда заброшен в пространство, куда то между страхом и абсурдом, между бессмысленной деятельностью и пугающим бездействием, и рефлексия его, зажатая между абсолютной объективностью и абсолютной субъективностью, вынуждена лишь мечтать о неограниченной свободе своего выражения.

Любая попытка погони за окончательным знанием, за единственными бесспорными истинами этого мира, ведет, либо к религиозному уверению в своем бессилии перед бесконечным хаотическим нагромождением субъективных препятствий, либо к пустому научному теоретизированию, целиком погрязшему в абстрактных, бесконечно далеких от окружающей конкретики, вещах. «…падение мышления в науки и в веру – вот злая судьба бытия». (М.Хайдеггер) Метание между двумя этими полюсами, перебегание из одной крайности к другой, на деле отражает динамику развития культурной рефлексии, ее объективно закрепленную в окружающих предметах, историю.

Отталкиваясь от стены под названием наука, рефлексия, в стремлении обобщить сказанное приходит к сугубо личному отношению между отдельным субъектом и всем остальным миром, отношению, которое уже не может быть выражено во вне в виде объективного высказывания, как не может бесконечное «все» быть искренно выраженным в конечном слове. Минуя область научных высказываний, стремясь « алгеброй поверить гармонию», рефлексия наталкивается на противоположную стену с названием «вера». Но необоримое желание рассказать о том, что, единственное, наделено абсолютной ценностью, поскольку неизменно, а значит и обладает и окончательной истиной, бросает рефлексию обратно, в прокрустово ложе схематично понятных, но абс

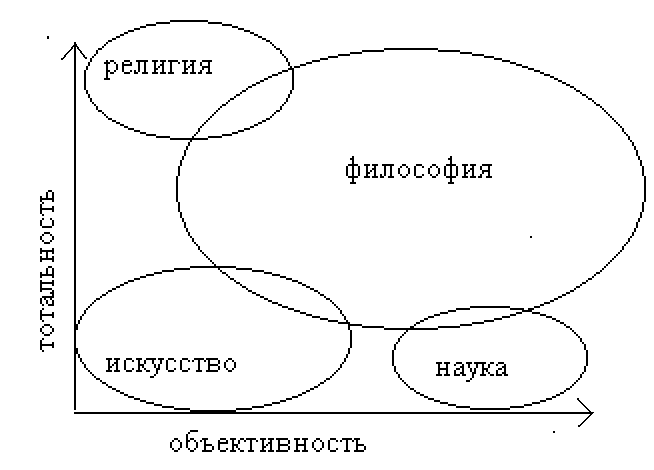

олютно не убедительных научных объяснений. Для большей наглядности, вышеприведенные рассуждения о сущности культурного бытия можно представить в виде некоторой графической схемы (см. рисунок ), сводящей все огромное многообразие рефлексии к четырем, наиболее зримым ее формам: искусству, науке, религии и философии. Если использовать в качестве критерия оценки два параметра: величину объективности, то есть, степень одинаковости видения изображаемого предмета большим количеством субъектов, и содержательный объем этого предмета – степень охватываемости им всего наличного в опыте, искусству, понимаемому здесь как более-менее субъективное, художественное отражение неких простых, малосодержательных вещей, будет соответствовать область, где-то между нулевой объективностью (абсолютным молчанием) и максимальной объективности того, что всеми видится одинаково. Поскольку искусство все же претендует на понимание окружающих, оно вынуждено рассказывать о предметах с небогатым внутренним содержанием, тех, при взгляде на которые еще можно выделить общую идею, связывающую их с общемировым культурным логосом. Поэтому и на шкале тотальности ее место где-то между изображением абстрактной точки и всеобъемлющего Целого.

олютно не убедительных научных объяснений. Для большей наглядности, вышеприведенные рассуждения о сущности культурного бытия можно представить в виде некоторой графической схемы (см. рисунок ), сводящей все огромное многообразие рефлексии к четырем, наиболее зримым ее формам: искусству, науке, религии и философии. Если использовать в качестве критерия оценки два параметра: величину объективности, то есть, степень одинаковости видения изображаемого предмета большим количеством субъектов, и содержательный объем этого предмета – степень охватываемости им всего наличного в опыте, искусству, понимаемому здесь как более-менее субъективное, художественное отражение неких простых, малосодержательных вещей, будет соответствовать область, где-то между нулевой объективностью (абсолютным молчанием) и максимальной объективности того, что всеми видится одинаково. Поскольку искусство все же претендует на понимание окружающих, оно вынуждено рассказывать о предметах с небогатым внутренним содержанием, тех, при взгляде на которые еще можно выделить общую идею, связывающую их с общемировым культурным логосом. Поэтому и на шкале тотальности ее место где-то между изображением абстрактной точки и всеобъемлющего Целого. Искусство – есть рефлексия той реально-сущей субъект объектной действительности, с которой постоянно приходиться общаться живущему в ней человеку. По мере стремления к увеличению объективности, к полной независимости предметного восприятия от гаммы чувств, переживаемой тем или иным субъектом, рефлексия увлекается в область науки, где она создает некий мир физической реальности полностью сводящийся к простой совокупности точечных, абсолютно объективных элементов, от которых, поскольку они не принадлежат к миру реальности действительной, не исходит нечто индивидуально – захватывающее, рождающее творческое переживание. Мир науки не располагает к одухотворяющему покою, он жесток своими беспристрастными, однозначно понимаемыми формулировками, вынуждающими ответную, такую же бездушную деятельность. Абсолютной, строгой наукой, в собственном смысле этого слова, является только математика, которая, опираясь на вдвойне абстрактные предметы – числа, строит мир, всеми одинаково понимаемый, но бесконечно далекий от конкретной окружающей реальности. В нашей системе координат, одним своим параметром – тотальностью, или, по другому – содержательным объемом, так или иначе связанным с действительностью, абсолютной науке места нет, но как преобладающее настроение, рефлексию этого вида все же можно как-то обозначить уделив ей область с максимальным значением объективности при минимальном «объеме» рассматриваемого предмета.

Оторвавшись от холодного мира чисел, озирая безбрежное звездное небо над головой, человек обращается к религии, в ней он ищет силы для каждодневной борьбы за объективность. Религиозная рефлексия пытается рассказать сразу обо всем, в конечном слове выразить все бесконечное разнообразие окружающего мира, его конкретную непознаваемость, замаскированную определенной формой, сущность. Но предмет бесконечно большого размера невозможно передать в конечном высказывании. Поэтому продукт абсолютной религии уже не облачен в какую-либо общую (данную в сообщении) форму, а представляет собой чистую индивидуальность, общественным сознанием воспринимаемую как абсолютную пустоту. Рефлексия всеохватного целого уже не есть собственно рефлексия, как обращение к обществу. Ее может увидеть и оценить лишь индивидуальность, внутреннее Я, откликающееся исключительно на зов Субъекта, вневременным и внепространственным переживанием абсолютной тождественности своей сущности с сущностью расстилающегося вокруг мира. В абсолютной религии открывается абсолютная, не опосредованная объективностью истина – Существование, и верой закрепляется в сердце, озирающего беспредметный простор зрителя, чтобы противостоять его растворению в суете беспрерывной объективной деятельности. Нельзя сообщить о бесконечном, но можно об очень большом. Религиозные настроения витают уже там, где прослеживается такая попытка. И естественно, объективность таких сообщений ничтожно мала. Там, на дальних пределах сущего, к коим обращает свой взор «говорящая» религия, все настолько смутно, расплывчато, неопределенно, что в нем можно увидеть все что угодно: греческий апейрон, христианского бога, инопланетный разум. При взгляде в пустоту сознание рождает первое, что приходит в голову. И этот, свободно родившийся идол, благодаря отсутствию объективной причины своего появления на свет, становится центром притяжения индивидуумов, ищущих источник собственной индивидуальности. Религия – есть наименее объективное описание максимальной целостности. И путь ее – это путь догмы, бездоказательного утверждения, путь, полностью замаскировавшего свою причину, руководства к действию.

Рассматривая предложенную выше схему способов рефлексии, необходимо выделить еще одну специфическую область на пространстве этих способов, область, доселе неопределенную, но которая так или иначе всегда выделяется в структуре культурной рефлексии своим неповторимым языком, как бы вбирающим воедино язык художественных образов и строгий научный язык логически связанных терминов. Это философия, чью сущность можно определить как попытку квазиобъективного описания квазицелостного мира. Претендуя на двойную доказанность своих высказываний, проверенных как чувством, так и разумом, философская рефлексия требует и своего главенствующего положения как над наукой, так и над религией (не говоря уже об искусстве), однако неприятие ее выводов как наукой, в корне пресекающей всякую неопределенность, так и над религией, отворачивающейся от претензий на любую рациональную обоснованность, делает ее менее заметной на общем фоне субъективных выкриков и объективных идей. Она как бы исподволь стремится перекинуть мост между этими двумя крайними воззрениями на мир, в каждом из них усилив иное, противоположное начало. Философия, по сути, это компромисс, связующее звено, примиряющее бездумное действие с оцепеняющим размышлением.

«Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор невозможным: но подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то авторитет традиции, или откровения. Все точное знание, по моему мнению, принадлежит к науке: все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат к теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон: эта Ничья Земля и есть философия». (Б.Рассел)

Если наука и религия в своих стремлениях к абсолюту имеют асимптоты, пределы в которых они выходят за рамки «реального» в чистую абстракцию и там находят свое завершение, то в развитии философского мировоззрения такого предела нет, поскольку она всегда имеет дело с реальным субъект-объектным миром и интенция ее уходит в бесконечность не оставляя никаких надежд на завершение. «Непризнанная, философия не может, ни зацепиться ни за что на небе, ни подпереться ничем на земле». (М.Хайдеггер) Она не имеет своего основания, точки отсчета, укорененности в абсолютном, и поэтому мыслители всех времен, пытающиеся отсчитывать философию от абстрактных начал, либо науки, либо религии, всегда терпели неудачу, поскольку внелогичная, наполненная субъективностью реальность, для своего познания требовала учитывать не только объективные свидетельства общего опыта, и не одни лишь данные, основанные на сугубо личном наблюдении конкретной окружающей действительности, но такую их совокупность, которая одновременно показывала бы объективную, логичную форму предмета, и его внелогичное, субъективное основание.

Кратко обозначенные выше четыре основные вида рефлексии, совокупность которых в общем-то и составляет то, что мы обычно понимаем под феноменом культуры, не исчерпывает конечно всего многообразия данных внешнего опыта. Тождественность понятий: изменение, характеризующее бытие, и, реагирование, описывающее рефлексию, ведут в конце концов к переводу рассуждений об изначальной искусственности воспринимаемого мира, в плоскость разговоров о не самодостаточности бытия.

На примере культуры мы лишь выпячиваем одну из возможных движущих сил, в данном случае человека, которые, рефлексируя, развивают окружающее их бытие, отливая его в своих произведениях. Когда познающий действием венчает процесс познания, это отнюдь не означает что он непознанное нечто, чудесно, безо всякой помощи извне, превратил в известный объект. Нет. Ему дала этот объект в готовом виде уже имеющаяся в природе рефлексия, представив его в качестве общей идеи, на фоне которой он только и способен воспринять новое. Когда же мы просто рассуждаем о процессе «переваривания» реальности посредством нашего познающего механизма, мы как бы забываем об изначальной рефлексивности любой объективной предметности. Перед нами видна лишь начальная, реально-конкретная, дорефлексивная, и конечная, абстрактно-общая, рефлексивная формы предмета, несоответствие образов которых гонит нас к необходимому действию по устранению режущего глаз несоответствия. То, что нам кажется реальностью, на самом деле есть уже захваченность красотой продукта культуры, творя который по собственному произволу, Субъект, неоспоримо убеждает нас в своей правоте, соединяя присущую ему силу абсолютного волевого желания с абсолютно внедоказуемой рациональностью высшего Разума.

Наука, религия, философия, искусство – все эти феномены культуры всегда уже наличны в каждой точке окружающего пространства. Диалектика их такова, что в чистом, идеальном виде они есть абстракция и в действительности никогда не встречаются, а являются лишь смесью самих себя, совокупностью господствующих настроений, и поэтому невозможно указать какой-то границы, отделяющей область преобладания того или иного культурного способа выявления внешнего мира. Эта граница, если и отыскивается, то оказывается всегда условной, подверженной изменениям в ту или иную сторону в зависимости; от конкретной исторической эпохи, от уровня интеллектуального потенциала общества, от способностей восприятия отдельной личности, познающей этот мир, но что четко можно сказать, так это то, что всегда существует разница между рядовыми и значимыми феноменами культурной рефлексии, и что это разница, упорядочивая хаос единичных высказываний о мире, отметая сиюминутные, сугубо конкретные сентенции, выявляет постоянно накапливаемое знания, служащее предпосылкой перманентного прогресса человечества.

Основоположник французского позитивизма О.Конт с позиций гносеологии проводит разделение всех представлений о мире на три обособленных вида, которые, с его точки зрения, являются тремя, последовательно проходимыми состояниями человеческого знания, устремленного к абсолютной истине. В одном из своих сочинений он так размышляет об этом. «Я, как мне кажется, открыл главный, основной закон, которому это развитие (человеческого духа) подчинено безусловно… Этот закон состоит в том, что каждая из наших главных идей, каждая из отраслей нашего знания проходит последовательно три различных теоретических состояния: состояние теологическое, или фиктивное, состояние метафизическое или абстрактное, состояние научное или положительное. Другими словами человеческий дух по самой своей природе в каждом из своих исследований пользуется последовательно тремя методами мышления… сначала теологическим методом, затем метафизическим и, наконец, положительным методом. Отсюда вытекает три взаимоисключающие друг друга вида философии, или общие системы: первая есть необходимая, исходная точка зрения человеческого духа, третья - есть определенное и окончательное состояние, вторая служит только переходной ступенью».

Этот взгляд на проблему классификации способов познания окружающего мира схож со взглядом ранее цитируемого Б.Рассела, для которого философия тоже интерпретируется как переход (Ничейная земля) между наукой и религией (теологией). Но Конт, в отличие от Рассела, не противопоставляет друг другу эти три культурные феномена, а пытается воссоединить их и представить в качестве разных проявлений одного и того же человеческого духа, который, развиваясь, все точнее познает окружающий его мир. И отождествляя методы мышления с видами философии он (Конт), сам того не подозревая, трансцендирует последнюю за пределы всякого разделения, как ту изначальную направленность на рефлексивное преобразование сущего, которое вносит значимость и смысл в конкретные способы его осуществления.

Наклеивая метафизике ярлык абстракции, а науку («положительную философию») возводя в ранг окончательной точки зрения, Конт все же объявляет последнюю наследницей первой не объясняя однако (или не желая объяснить) каким образом пустая абстракция рождает абсолютную в своей законченности истину. На самом деле (и мы еще это покажем ниже) не наука, а именно философия (метафизика, выражаясь языком Конта) свободна от всяческих абстракций, захлестывающих науку и религию. Именно она, объединяя их, как в менее значимой форме искусства, так и в трансцендирующей попытке собственно философской рефлексии, является своего рода ностальгией по реальности, тоской по живому, ни скованному в общих научных фразах, ни растворенному в нелепых религиозных фантазиях, знанию, предчувствие которого, угадываемое в парадоксах предельного вопрошания, придает постоянную неуспокоенность познающему разуму.