А. Г. Войтов философия учебное пособие

| Вид материала | Учебное пособие |

СодержаниеЧувственное познание Представление – подсознательное Теоретизация науки |

- А. Г. Войтов философское основание теории (Осмысление проблемы) Учебное пособие, 8348.79kb.

- В. Г. Арсланов Философия XX века (истоки и итоги). Учебное пособие, 5619.95kb.

- Учебное пособие Книга первая философия древнего мира таганрог 2010, 1863.59kb.

- Учебное пособие Электронный вариант (без рисунков, картин и портретов) москва 2005, 1572.08kb.

- Товарищество материалистов–диалектиков, 2247.58kb.

- Планы семинарских занятий по курсу «философия», 302.23kb.

- Н. Г. Баранец Философская пропедевтика Учебное пособие, 8432.24kb.

- Учебное пособие для аспирантов и соискателей, 4242.33kb.

- Учебное пособие Издательство тпу томск 2007, 4388.01kb.

- Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.

Чувственное познание

┌──┴───┐

Просто ощущение

┌──┴───┐

Просто восприятие

┌──┴───┐

Просто представление

Чувственное познание многообразно [см. 181.42.122] и следует выделять в нем такие формы – эмпирическое, индуктивное. Но здесь этим не занимаемся. Оно начинается с инстинктивного отражения мира, которое не избирательно, одностороннее, пассивное и т.п. Ощущение – то же самое, но сознательный процесс. Оно перерастает в восприятие, которое избирательно, активно, целостно при непосредственном контакте с отображаемым объектом. Представление – то же самое, но при отсутствии контакта и является скорее воспоминанием о прошлом восприятии. Оно отличается обычно акцентом на главных, фундаментальных свойствах отображаемых объектов.

О науке написано много и никто не может уже знать всего написанного о ней. Нужна система наук о науке, в том числе и ее общая теория, которая определит главные ее признаки, ступени, формы и т.п. Только ее теория позволит сделать продуктивным новые рассуждения о науке.

Стадии жизни науки [иной подход см. 111]:

- древняя наука как содержание труда, обыденного опыта;

- профессиональные знания как наука

- греческая наука, впервые осознавшая ограниченность учений и проблему становления теоретической науки;

- «кораблекрушение науки» в Риме [40.2.40];

- собирающая наука с Бэкона, эмпиризм;

- экспериментальная наука с ХVI века;

- упорядочивающая наука рационалистов;

- прагматическая наука как производительная сила;

- «смертный час» буржуазной науки об обществе по Марксу из-за ее партийности;

- кризис науки ввиду неадекватности ее оснований;

- становление меганауки, мегатеории.

Основные этапы развития науки во втором тысячелетии требуют основания их на процессах развития разделения труда. Разделение труда приводит к обособлению «духовных потенций производства»: «Этот процесс отделения начинается в простой кооперации… развивается далее в мануфактуре … завершается в крупной промышленности, которая отделяет науку, как самостоятельную потенцию от производства, от труда и заставляет ее служить капиталу» [181.23.374].

В начале текущего тысячелетия говорят о новой научной революции, главным образом в общественных (гуманитарных) науках. Эта проблема назрела в виду того, что примерно 50% слов общественных наук являются метафорами. Придание им точного значения требует теоретизации этих наук с помощью диалектической логики.

Проблемы теоретизации науки. Наука – позитивные, рациональные идеи о действительности, служащие основанием жизни людей. Наука возникла вместе с обществом и постоянно эволюционировала. Росло ее значение, состав, структура и т.п. Данным термином называют и всю совокупность знаний, и относительно обособленные элементы – конкретные науки (их насчитывают 15 000).

Теоретическая наука

┌──────────┼───────────┐

методология гносеология онтология

Теоретическая наука, как идеал, представляет единство методологии, гносеологии, онтологии (теории). Композиция теоретических наук детерминирована эволюционными рядами отражаемых ими объектов.

Для ученых наука – профессиональное занятие. Тем не менее, это не отрицает того факта, что с наукой имеют дело практически все, даже безграмотные, люди. По мере общественного прогресса наука все более вторгается в жизнь всех людей, во многом определяя и условия их жизни, и вклад каждого в развитие общества, как и благосостояние.

Наука

Наука

И

стория

сторияПрактика имеет все более широкие и тесные связи с наукой, все полнее ею обосновывается. Из повседневной жизни, в конечном счете, вытекает необходимость рационализации науки. Осознают импульсы этого воздействия на науку, прежде всего, ученые. В связи с этим развитие науки часто выглядит как следствие необъяснимых побуждений ученых. На самом же деле, действует функциональная связь:

повседневная жизнь ученые прогресс науки прогресс общества.

Рост науковооруженности и наукоемкости общественного производства обусловливает необходимость более глубокого понимания самой науки и ее значения для людей. Осознание науки и ее роли в общественном развитии важно для всех членов общества. Особенно настоятельно осознание науки исследователями – творцами науки и научной практики. Неудивительно, что именно в их работах можно найти много соображений о различных аспектах самой науки.

Основания теории. Представители всех наук считают долгом показывать не только результаты исследований, но и использованные при этом способы их обоснования или стиль (метод и т.п.) мышления. Многие работы содержат не только изложение полученных представлений об исследуемых объектах, но и указания на способы их исследования, или только специфику достижения результатов (опуская общеизвестные и общепризнанные моменты). Тем самым исследовательские работы имеют дело не только с закономерностями научно отражаемой действительности, но и часто с наукой, как отражающей действительность системой. Подобные рассуждения авторов – исходный фактор их концепций науки, лежат в основе их исследований.

Эмпирики обычно изображают дело так, что все непосредственно не относящееся к позитивному объяснению объекта (образно говоря, «взятию быка за рога») имеет сугубо схоластическое (в смысле ненужное) значение, т.е. представляет попытку придать научность тому, что этим свойством не обладает. На самом деле подобные отступления от работ (или предшествующие основному изложению, или вкрапленные в него, или последующие за ним) – их важнейший элемент, и в них (если они имеются) часто можно найти объяснение и положительным и отрицательным моментам излагаемых концепций. В подобных разделах авторы высказывают, чаще всего, мнения об использованном научном аппарате или методе мышления, приведшем к полученным результатам.

Имеется много работ, специально посвященных науке. В таких работах часто используют различные термины для названия одного и того же объекта исследований. Неоднозначность в использовании терминов – едва ли не главная причина затруднений многих научных исследований.

Авторы называют основание науки по-разному: теория познания, теория знания, логика, гносеология, теория принятия решений, метод, методика, методология, системный подход, эвристика, общая теория науки, когнитология, эпистемология и т.п. Каждый исследователь подчеркивает специфику научного аппарата работы, вкладываемый им смысл в используемые категории. Вполне правомерное решение приводит исследователей к уточнению их исходных позиций и тем самым к обилию мнений, концепций, парадигм.

Обилие терминов, употребляемых с близким значением и без четкого разграничения содержания, создает трудности и подчеркивает первостепенность соотнесения называемых явлений на основе системного уточнения отражающих их терминов. Для этого следует выявить характер соотнесения отражаемых категориями явлений, критически осмыслить их значение в качестве исследовательского инструментария.

Ознакомление с существующими подходами показывает состояние научного обоснования (стилей или методов, форм мышления) и его проблемы. В исследовании невозможно ограничиваться даже наиновейшими направлениями современной науки. У традиционных и новых подходов имеются как успехи, так и определенные недостатки: противоречивость, ограниченность, различие терминологии и т.д. Ни один из них не дает готового решения и не может быть использован без оговорок. Одновременно у многих из них имеются рациональные моменты, и, следовательно, их нельзя просто игнорировать, подходя к ним нигилистически.

Главная задача исследователей науки состоит не в выявлении степени распространения того или иного подхода или употребления того или иного термина, а в поиске рационального варианта их использования. Не следует слепо копировать существующие взгляды. Рациональнее давать терминам такую трактовку, которая более всего им соответствует с точки зрения наиболее адекватного (по мнению исследователя) варианта научного подхода к действительности. При этом, относительность представлений не допускает их трактовки в качестве истин в последней инстанции.

В исследовательских работах высказано положение о том, что только определенное изменение философского взгляда может быть определяющим и опережающим соответствующие достижения наук. Образно говоря, заявка на новое в науках может быть обычно сделана только после соответствующего развития философского подхода к действительности. Все ученые, добившиеся нового в науке, обычно были философами. К. Маркс писал: «Без философии мне не пробиться вперед» [181.40.13]. Развитие философии обеспечивает рационализацию научного отражения действительности. Ярким новейшим примером такого ученого можно считать П.К. Анохина, философски осмыслившего проблемы физиологии и тем самым обогатившего науку теориями функциональных систем, системогенеза, опережающего отражения действительности.

Изучая объект, ученые рано или поздно начинают уделять больше внимания науке как форме отображения действительности. В качестве исследователей научного отражения мира они выходят за рамки специальности и вторгаются в философию. Феномен науки исследуют философы. Особенность философии состоит в том, что она определяет подходы всех других наук к действительности. Любое исследование осознанно или бессознательно приводит каждого исследователя к рассуждению об использованном стиле научного мышления, а не только к вниканию в исследуемое, о том, как следует доказывать, а не только о том, что доказывается. Поэтому все ученые всегда в определенной мере философы, хотя и не все осознают это или не имеют достаточной философской подготовки. «Если же специалист в области частно-научного знания успешно участвует в развитии мировоззрения и метода, то в этом случае он сам выступает как философ, а не только как узкий специалист» [129.167].

Рассмотрение философии не профессионалами также рискованно, как и вторжение любого специалиста не в свою отрасль знаний. В таких случаях возникают разнообразные проявления "покушений с негодными средствами". В то же время необходимо исходить из того, что представители всех наук, а не только философы, развивают философское учение о научном отражении действительности. Профессиональные философы, оставаясь в рамках только философии, имеют меньше возможностей для развития науки. Философия, как единственная база своего развития, менее рациональна, чем другие науки, в качестве основы ее совершенствования. Проблемы развития философии легче выявить, преодолевая трудности познания практических задач. Развитие философии больше вытекает из проблем решения практических задач, чем из преодоления ее собственных трудностей.

Жизнь неоднократно показывает, что философия нужна не только философам и даже не столько им. Соответственно философию разрабатывают не только философы, а все специалисты. Привитие философского подхода всем специалистам, практическое использование ими философии (философствование) при решении проблем все еще оставляет желать большего.

Исследователи имеют дело с научным отражением действительности. Они разрабатывают научные модели рассматриваемых объектов и на их основе творят новые объекты действительности.

Предварительно исследователи должны выяснить, что представляет идеальное отражение мира, его научная форма. Другими словами, исследователям необходимо четко осознавать, как формируется, что представляет и зачем нужна наука или свойства, функции и назначение самого развитого идеального отражения мира. На основе такого познания они воспринимают мышление и используют его в практической деятельности.

Сознательное, целеустремленное овладение идеальными отображающими системами предполагает предварительное познание самой природы этих явлений. П.В. Копнин отмечал, что каждый «философ должен знать, что такое знание» [141.15]. Не только философы, но и все исследователи, а в будущем все люди, должны знать не только сущность знаний, но и многое другое. Специальное познание особенностей научного отражения действительности позволяет людям одинаково «видеть» мир, одинаково мыслить, предполагать, действовать и относиться друг к другу. Люди часто говорят на «разных языках» потому, что различен их интеллектуальный уровень восприятия мира.

Преодоление разноречивости во мнениях и оценках мира определяется не научным просветительством, а общественным прогрессом. Определенное единство главных интересов и коренных целей позволяет поднять и единство совместной деятельности людей. Дальнейшее развитие единства всех этих элементов общественного труда зависит от развития каждым своего интеллекта до уровня последних достижений науки. Последнее зависит от более глубокого познания науки все большим числом людей. Можно утверждать, что процесс общественного развития зависит от степени единства мировоззрения (монизма в противоположность плюрализму) и адекватности последнего современным обстоятельствам.

Философское начало прогресса. Лучшая жизнь не может быть построена одними для других. Она может быть только творчеством всего народа, покоящегося на единстве высокоразвитого мировоззрения и мышлении. Не следует упускать из вида, что единство и одинаковость мировоззрения предполагают соответствующее образование. Можно считать, что общество всеобщего благополучия полагает приход равно глубокого образования (что не означает одинакового по содержанию) всех на смену существующему разно глубокому обучению и восприятию мира. В данных условиях просветительство становится одним из решающих факторов построения общества народного благосостояния. «С одной стороны, для установления правильной системы образования требуется изменение социальных условий, с другой стороны, для того, чтобы изменить социальные условия, нужна соответствующая система образования» [181.16.595].

Как и познание всего сущего, познание науки в качестве определенного элемента мира должно происходить научно, т.е. посредством определенных научных дисциплин. Главное значение при познании науки имеет философия, а также все более обособляющиеся специальные науки о науке. Последние, несомненно, содействуют более всестороннему пониманию науки. Однако они не снимают необходимости и иного подхода к науке.

Потребности овладевающих наукой в понимании сущности науки и ее использовании удовлетворены не лучшим образом. Современные достижения науки позволяют более последовательно систематизировать представления об идеальном отражении мира вообще, в том числе науки. Давно высказаны мнения о необходимости реализации данной потребности. На эту тему написано много работ. Оставаясь в рамках философского подхода к действительности, подобные исследования все более обособлялись в специальную науку, более широкую по отношению к традиционной теории познания. Одновременно распространялись мнения о том, что настало время обобщить новое в познании науки не только по содержанию, но и по форме – под иным названием. Из предлагаемых в литературе названий обособленной науки о науке как идеальной модели мира более всего подходит термин "метанаука".

Метанаука как "наука о научной картине мира" или высшей форме последней – меганауке (а может быть мегатеории) находит все более широкое распространение в современный период. Ее трактуют по-разному. Общим моментом многих направлений метанаучного подхода можно считать то, что ее рассматривают в качестве специальной, обособленной философской дисциплины о науке – ее свойствах, функциях и назначении. Уже прошел период призывов к созданию метанауки и происходит построение отдельных ее разделов, синтез возможных ее концепций. Можно назвать ряд трудов, выступающих в качестве метанауки, хотя и не всегда под терминологической ее эгидой.

Метанаука должна воспринять все положительное этих работ о науке, поднять на качественно новый уровень представление о научном отражении и его роли в общественном развитии, содействовать развитию и распространению мышления. Метанаука должна стать общим введением в науку для тех, кто достиг такого уровня интеллектуального развития.

Осмысление проблемы научного отражения мира необратимо ведет к оценке диалектической логики как исходного для наиболее адекватного отражения мира и тем самым к работам тех авторов, которые развивали диалектику. Это работы таких исследователей, как Декарт, Лейбниц, Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин.

Экономическая наука мира, тем более отечественная, ХХ века во многом исходила из оценки «Капитала» Маркса высшей формой науки. «…Марксизм, сделавший ряд громадных шагов вперед … есть высшее развитие всей исторической и экономической науки Европы … последнее слово науки» [161.25.49]. Известна и оценка Марксом главного достоинства «Капитала» – его композиции, которая проявляет диалектическое мышление. Энгельс считал великим достижением Маркса его метод мышления или «метод «Капитала»».

Маркс не изобрел этот метод, но развил его, а главное он его практически применил к анализу экономики. В связи с такой оценкой метода «Капитала», следует признать, что судьба метанауки зависит от понимания метода К. Маркса или логики «Капитала».

По вопросу о «методе «Капитала»» нет единства мнений. Причина, вероятно, кроется во многих фактах. Одним из них является обособленность исследований метода от исследований общих закономерностей научного отражения мира. Другим фактом сложившегося положения можно считать то, что диалектический метод многие авторы не рассматривают в качестве общенаучного. Это касается особенно технических наук. Причиной следует считать непонимание многими учеными общенаучного характера диалектического метода. В свою очередь, это вытекает из дидактической неверности одного из принятых методов его изучения. Говоря о судьбе диалектического метода Гегеля, Г. Волков отмечал: «Что же отсюда следовало? Казалось, стоило только этот метод усвоить, взять на вооружение, чтобы получить могучий инструмент познания, с помощью которого можно решать сложнейшие теоретические проблемы в ее конкретных областях. Не так ли?

Но странным образом величайшее достижение гегелевской философии – диалектика – оставалось втуне, без всякого применения, как при жизни философа, так и долгие годы после его смерти.

В чем же тут было дело? Причина крылась, очевидно, прежде всего, в несовершенстве самого метода. Он не был жизнеспособен в том виде, в каком был завещан потомству» [57.250].

Не отрицая в целом приведенного положения, следует иметь в виду неполную адекватность оценки положений с гегелевским методом. Гегелевский метод, т.е. диалектика, находился на высоком уровне развития, хотя у него были негативные моменты.

Марксова трактовка диалектического метода не есть абсолютный уровень его развития. Диалектический метод Маркса имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Исходя из него, была разработана политическая экономия. Учитывая значимость метода Маркса, важнейшей задачей стало его познание с целью практического использования в качестве общенаучного метода. Как известно, метод Маркса им не изложен. Он намеревался изложить его в материале "Диалектика" после окончания экономических работ, т.е. работы над «Капиталом». Однако, работа над "Капиталом" заняла всю его жизнь. Ф. Энгельс, после смерти Маркса, специально искал в рукописном наследии Маркса этот материал о диалектике, но так и не нашел его. Поэтому единственный способ познания метода Маркса состоит в том, чтобы самим извлечь его из "Капитала". Что именно так стоит проблема, писал В.И. Ленин: "Если Маркс не оставил "Логики" (с большой буквы), то он оставил логику "Капитала" [161.29.301].

Г. Волков писал: «... В "Капитале" воплощается диалектический метод – сердцевина марксистской философии. Диалектико-материалистический метод не описывается в специальных терминах, он дается в действии, в практическом приложении к анализу экономики капиталистического общества. Мы имеем возможность наблюдать его в движении, в развитии. Анализируя «Капитал», мы видим, как Маркс пользуется этим методом, как он его понимает. Следовательно, и читателя "Капитал" учит тому, как можно и нужно применять диалектико-материалистический метод в исследовании общества, как можно овладеть этим могучим орудием теоретической мысли» [57.247]. Анализируя данное положение, нельзя согласиться с рядом его моментов. В последнем предложении метод называется неодинаково: сначала как метод исследования общества, а второй раз как всеобщий метод теоретической мысли. Именно последний вариант трактовки метода Маркса является правильным, на наш взгляд, и не следует допускать положений, которые исходят из другого варианта трактовки. Но не это главное, а то, что советская дидактика исходила из такого понимания способов распространения диалектического метода. М. Зимянин исходил из того, что «в трудах Маркса, Энгельса, Ленина студент найдет и постигнет (подчеркнуто мной ВАГ) глубину гениальных теоретических поисков и решений, революционную убежденность и страсть, неотразимую научную логику, силу исторического предвидения» [181. 21. 44].

Во всех вузах изучали «Капитал» для того, чтобы приобщить специалистов к диалектическому методу Маркса. Однако можно утверждать, что этого не произошло.

А. Шептулин писал: «Если с тем, что диалектика является единственным научным общим методом познания, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики, согласны все, то далеко не все понимают, как она (диалектика) должна выполнять эту свою методологическую функцию» [317.1]. Точнее сказать, никто не понимал методологической функции диалектики и не мог обучить ей других.

В чем же дело? Не повторяется ли история, не аналогично ли складывается ситуация с диалектическим методом Гегеля и Маркса? Более 100 лет существует метод Маркса, а как остро стоит вопрос об отсутствии его повторимости в других работах?

Большой объем «Капитала», сложность политэкономии как науки, относительная молодость ее по сравнению с другими науками и т.д. препятствуют познанию метода Маркса, воплощенного в «Капитале», не только всеми читающими «Капитал», но даже специалистами политической экономии. Наиболее весомым аргументом на этот счет можно считать полемику экономистов о применимости метода Маркса к политэкономии.

Что же надо сделать, чтобы решить задачу, поставленную Г. Волковым относительно гегелевской диалектики и во многом применимую к диалектическому методу Маркса: «...задача вытащить меч диалектики из ножен системы, очистить его от ржавчины (идеализма – это не относится к сути дела, по моему мнению – ВАГ), перековать таким образом, чтобы он мог повергать не только бесплодные тени понятий, но и стать боевым оружием» [57. 283].

Методисты уже дают ответ, как надо изучать объекты вообще, в том числе и такие сложные аспекты мира, как диалектическое мышление. Эффективное овладение наукой зависит не только от состояния познаваемой теории, но и от уровня разработки способов ее познания. В соответствии с таким принципом дидактики необходимо 1) уточнить саму диалектику как познаваемую теорию и 2) разработать методику (алгоритм) сознательного овладения ею и сознательного использования (Н. Талызина). Именно это – путь к тому, чтобы диалектический метод стал общепризнанным, общенаучным, практическим. Для решения этой проблемы необходимо выполнить намерение К. Маркса о разработке «Диалектики», исходя из того, что все последующие ее исследования много (но не все) дали, а поэтому сами философы и ставят так остро вопрос о философии, в том числе о диалектике. На этой основе должна быть разработана специальная дидактическая система, которая показала бы наиболее эффективные пути обучения масс людей практическому использованию диалектического метода мышления.

Разрыв логических и "содержательных" исследований является также причиной неудовлетворенности наукой. Логики исследуют свой аспект научного отражения мира. При этом они обычно не исходят из теории Маркса, в лучшем случае привлекают ее или исследуют на ее основе. Все это оказывается недостаточным для того, чтобы увидеть проблемы объяснения капитала. В свою очередь, экономические исследования отошли от логических (философских), особенно ввиду все большего преобладания символических элементов логики.

Для логиков содержание всегда вторично, а для экономистов – логическое выступает внешним, шаблонным привнесением (догмой). Проблема же может быть решена только одновременно. Кто может ее решить – логик или экономист? Может ли логик дойти до глубин содержательной теории, оставаясь только логиком? Соответственно, может ли экономист дойти до уровня логического творчества, только оставаясь экономистом? Вряд ли. Практика показывает, что этого не происходит. Конечно, представители каждой из этих наук могут дойти до такого уровня, чтобы стать творцом одновременно и в логике, и в экономике. Именно творчество на уровне логического и содержательного составляет основу для развития каждой на них. Не может быть обособленного творчества, отдельно в каждой из них, необходимо совместное творчество.

Выделим в исследовании два элемента – содержание и логику. Трудность состоит в том, что нельзя творить содержательно вне творчества логического и наоборот. Современная логика недостаточна. Она сковывает развитие содержательного. Но происходит это потому, что содержательное недостаточно и не ставит проблем для развитии логического. Развитие логического вытекает из потребностей содержательного элемента, а развитие содержательного может быть только при развитии логического. Сейчас нет требующейся логики для раскрытия содержательного, но нет и содержательного ее воплощения, из которого могло бы быть оформлено соответствующим образом логическое.

Логика создается из трудностей развития содержательного аспекта действительности. До сих пор наиболее развитым фактом содержательного представляется общая теория экономики. Поэтому логическое может быть развито на основе экономического, через отыскание возможностей решения сегодняшних проблем изложения, понимания экономического элемента общественного прогресса. Для этого надо придать большее значение относительному в науке, а не догматизировать «Капитал». Только исходя из относительности «Капитала» – его метода и теории, можно увидеть направление развития содержания и формы теории. Это и составит одновременное решение и содержательного, и логического в научном отражении мира.

«Уже неоднократно отмечалась необходимость ускорить создание капитальных трудов по марксистско-ленинской диалектике, теории познания, диалектической логике» [103.26]. Далее автор отмечал необходимость повышения культуры философской работы, преодоление до конца отрыва философских исследований от развития всего остального комплекса научных знаний [там же, с. 27]. В то же время использованные при этом методы решения данной задачи базировались на отрыве философских и других исследований. Легче всего это можно показать на примере попыток решения задач создания новых учебников по философии и политической экономии.

Для решения задач написания обобщающего труда в теории материалистической диалектики были созданы два авторских коллектива, «но их деятельность не увенчалась успехом» [137]. Эти коллективы были созданы отдельно от коллективов, решавших задачи создания фундаментального учебника политической экономии. В свое время было сказано, что в Институте Философии «уже несколько лет обсуждается вопрос о создании капитального труда по теории материалистической диалектике. Но пока в этом направлении сделано еще очень мало» [287.106].

Написание новой диалектики и общеэкономической науки это одна проблема. Трудно сказать, кто должен больше в нее вложить – философы или экономисты. Диалектика наиболее развита в «Капитале» и далее она может быть развита только из проблем научного его объяснения. Диалектика может быть, следовательно, создана экономистами. В то же время, экономисты по причине их специализации и уклонения от философии, не способны увидеть диалектических проблем в экономике, а старая диалектика их не устраивает. Они ждут нового от философов, так как диалектика есть сфера философии, и именно на ее основе можно только и объяснить и изложить экономический строй общества.

Препятствием решению проблем науки можно считать непопулярность попыток пойти далее авторитетов в вопросе мышления, превзойти их мышление. Последнее предполагает уточнение метода и теории Маркса. Формальная верность ему привела на практике к невоспроизводимости его метода в работах его последователей, к забвению его метода, к его устранению даже в той сфере, где он был утвержден им самим – в рамках общеэкономической науки. Последнее проявляется в современных курсах экономикс, где модернизация курса привела к устранению его метода как основы объяснения экономии. Развитие метода Маркса есть единственное условие его сохранения и превращения в общенаучный метод – практический инструмент исследователей. Путь к дальнейшим научным вершинам во всех науках лежит через его метод, дальнейшее его развитие, осознание и обучение его использованию в практической деятельности.

Необходимость специального исследования оснований науки можно показать с помощью следующей аналогии. Известно, что вид здания зависит от использованного строителями инструмента. С помощью топора можно построить простой деревянный дом. Если использовать еще и столярный инструмент, то легко представить как измениться этот дом. Современный дом можно построить только с помощью современных строительных механизмов. Постройка более совершенных зданий требует опережающего изготовления соответствующих приспособлений. То же самое необходимо делать и исследователям – «строителям» научных моделей мира и научной практики. И здесь решающее значение (даже если оно и не осознанно ввиду ненаблюдаемости) имеет то, как соотносится результат и использованные средства – теория и метод науки. Более завершенные и системные модели научного отражения мира предполагают глубокое понимание закономерностей их построения, сущности и функций в общественной деятельности, навыков сознательного использования диалектического мышления.

В соотносительном развитии практики и науки, вероятно, можно выделить два периода. В первом периоде практика в целом обгоняла науку, и наука исследовала объекты в обратной последовательности по соотнесению с их возникновением. На втором этапе наука все более творит мир по-своему. Именно в той мере, в какой ноосфера оказывается все более решающим элементом жизни общества, наука опережающе создает действительность, ведет практику. В таком случае наука исследует объекты до их превращения в практику, наука все более начинает обгонять практику и перестраивать ее по-своему. Для этого наука должна адекватно отражать не только настоящее, но и одновременно прошлое и будущее. На этой основе возникает творчество при материализации научных идей в общественном развитии.

Метанаука призвана обеспечить теоретичность научного отражения мира. Основой для этого выступает обособление науки от других форм общественного сознания и специальное рассмотрение науки как одной из сфер общественного сознании. Метанаука повышает значимость диалектики в общественном производстве. Она представляет мир как развивающееся явление. Наилучшим образом теория может реализовать данную функцию при систематизации всех сфер идеального отражения мира.

В подходах к метанауке возможно или раскрыть только современное представление о науке, или дать ей такую трактовку, которая послужила бы программой последующего развития науки. Первый подход ценен, и на его основе написан ряд работ. Второй подход, хотя и труднее, но предпочтительней. Главное не только отразить адекватно то, что представляет наука, важнее показать то, что наука может и должна представлять для более эффективного выполнения ею функций в общественном развитии. Такая трактовка метанауки позволит не только познать достигнутое, но и увидеть его относительность, направления дальнейшего исследования проблем (т.е. знания и незнания) науки, ее строения и использования.

Наука о науке

┌───────┴──────┐

существующей предлагаемой

┌───────┴──────┐

изложенной изложенной

традиционно теоретично

┌───────┴──────┐

частично полностью

(факт) (идеал)

Разработка метанауки лежит в основе решения многих задач повышения научного обоснования труда: метанаука наука способ обучения мышление способ обмена мнениями стиль деятельности научность практики соответствие последней идеалу.

Метанаука позволит теоретизировать науки и тем самым усовершенствовать научное отражение действительности. Метанаука и теоретизированные науки позволят усовершенствовать обучение им, утвердят мышление и способы обмена мнениями. На этой основе повысится уровень научного обоснования труда, его качество и эффективность. Все это ставит на первое место разработку метанауки как усовершенствованного представления о науке и ее поднятие на уровень теории.

Объясняя науку, следует обратить основное внимание на ее более развитое состояние в виде теоретических моделей мира. Рассматривая диалектическое мышление, необходимо не вырывать его из всех остальных, а показать его место в общей системе. Тем самым станет ясным сложность проблем – не разрывать науку и ее основание, а сделать это на общем фоне науки как наиболее развитый вид науки.

Картину технологии мышления можно создать после показа общего и особенного всех элементов научных моделей мира: знание, принцип, методы, приемы, способы, доказательства, объяснения, обоснование, описание, аксиомы, аналогия, верификация, вывод, следствие, причина, индукция, дедукция, гипотеза, закон, категория, интерпретация, истина, обозначение, обобщение, факт, понятие, наука, теория, представление и т.д. В настоящее время им дают обособленные определения, что ведет к значительному разногласию в их определении и, в конечном счете, к непониманию.

П

редставление – подсознательное

редставление – подсознательноеПостижение – факты

Познание – учения

Понимание – теории.

Идея представление образ понятие учение теория НКМ меганаука мегатеории.

При изучении науки надо учитывать следующее. «В отличие от других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, но и возводит отдельные жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент» [181.13.43]. При этом главные условия – стремление к истине, трудолюбие и т.п. [см. 181.13.9].

Теоретизация науки

Ее плодотворность, практичность

Ее плодотворность, практичность

«Наука и технология – первые производительные силы общества». Этим лозунгом руководствуются в Китае.

Основные формы науки представлены схемой:

┌── теоретическая наука

┌─┴── доктринальная наука

─┴──── народная наука

«Таким образом, мой успех как человека науки … явился результатом, насколько я могу судить, сложных и разнообразных умственных качеств и условий. Самыми важными из них были: любовь к науке, безграничное терпение при долгом обдумывании любого вопроса, усердие в наблюдении и собирание фактов и порядочная доля изобретательности и здравого смысла» [Чарльз Дарвин].

Манифест прагматической науки дан Марксом при объяснении процесса производства капитала [См.181.47.553–559, 578]. «Освобождение рабочего класса требует, чтобы он полностью овладел наукой нашего века» [Дицген, см. 161. 29.379]. Наука – "всеобщая общественная производительная сила" [181.26.1.400]. "Развитие науки ... является ... одной из сторон, одной из форм, в которых выступает развитие производительных сил человека ..." [181.46.2.33].

Файерабенд писал: «Маркс и Энгельс были убеждены в том, что наука сможет помочь рабочим в их борьбе за умственное и социальное освобождение. Обманулись ли в этом

все эти люди? Ошиблись ли все они при оценке роли науки?» Далее он правильно констатирует отсутствие сегодня научного метода в господствующих парадигмах науки и т.п. [328.137].

Прагматизм

┌───────┴──────┐

эмпиризм интеллектуализм

┌───────┴──────┐

собирание эксперимент

┌───────┴──────┐

созерцание наблюдение

Прагматизм теоретической науки предполагает учет всех возможных ее оснований – индуктивных и дедуктивных.

Измизм, обскурантизм и деградация науки. Измизм – признак господства второй формы науки – учений (доктрин) или плюрализма. Его анализировали с древности. В частности, это проявлялось в мизологии у древних греков. Сократ вынужден был констатировать возможность ошибочности слов и необходимости специального анализа их истинности. Примечателен его рефрен, взятый из стихотворения – «Не верно было слово это…».

Ф. Бэкон анализировал измы. Приведем некоторые цитаты из предисловия Ф. Бэкона. «Ибо, после того как люди стали послушными учениками и объединились вокруг мнения какого-либо одного …, они не заботятся более о развитии самих наук, а занимаются, как прислужники, тем, что превозносят и сопровождают того или иного автора. … Но справедливее и вернее, что это пленение наук порождено не чем иным, как самонадеянностью немногих людей и нерадивостью и косностью остальных. …А наибольшую силу у народа имеют учения, или вызывающие и драчливые, или краснобайские и пустые, то есть такие, которые приобретают сторонников, или запутывая их в сети, или заманивая. Поэтому, несомненно, наиболее одаренные во все времена подвергались насилию: люди, обладавшие незаурядными дарованиями и разумом, все же подчинялись суждению современности и толпы, желая возвыситься в ее мнении. Поэтому, если где-либо и появлялись проблески более возвышенных мыслей, их сразу же изгонял и гасил ветер ходячих мнений; так что время, подобно реке, донесло до нас то, что легко и надуто, и поглотило то, что полновесно и твердо. … И вот их старания направлены к тому, чтобы освободить невежество от бесславия. … Едва ли возможно одновременно и преклоняться перед авторами и превзойти их. … Но лекарство оказывается слабее болезни, да и само не свободно от болезни» [40.1.60-68].

По Декарту плющ – аналог последователей измов [87.291].

Искажения науки ведут к ее дискредитации. Возникающее на такой основе общество становится врагом науки – обскурантом. Для понимания этой закономерности следует различать в судьбе науки не только восходящие, но нисходящие процессы. Это частный случай регрессивных процессов вообще. Особенно существенны они сейчас в связи с тем, что являются результатом целеустремленных действий определенных слоев общества. Для их понимания следует исходить из оценки Марксом перспектив буржуазных общественных наук. Он считал, что наступил смертный час буржуазной науки ввиду ее партийности. Прошедшее с тех пор время подтвердило данную оценку науки. Главным проявлением природы науки стал плюрализм. И речь идет не об относительности любых истин и не о монополизме на истину. Плюрализм проявляется в господстве разных измов (слово имеется у Плеханова), которые сознательно порождаются для того, чтобы манипулировать общественным сознанием. Плюрализм – это измизм как идеал и норма обскурантизма. С древности известен обскурантизм, который в настоящее время приобрел существенное значение.

Относительность науки – закон. Он является методологической основой борьбы с наукой тех слоев общества, которым наука мешает жить в соответствии с принятыми ими принципами.

Имеет значение и тот факт, что научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей [см. 181.16.131]. В связи с этим многим людям трудно усвоить научные истины и их значимость для жизни общества.

«Вместо того чтобы ... углубиться в изучение новой науки, каждый старался так или иначе подогнать ее к своим извне принесенным воззрениям, наскоро сколачивал себе свою собственную приватную науку и тотчас же выступал с претензией обучать этой науке других. Поэтому у этих господ почти столько же точек зрения, сколько голов» [181.34.321].

«Наука представляет собой один из возможных способов познания мира, причем далеко не единственный. … Мы часто опираемся на обыденное познание, базирующееся на здравом смысле. Вместе с тем необходимо в то же время отметить, что прогресс современной цивилизации связан, прежде всего, с достижением именно научного познания мира…

Цивилизованность теоретичность

Рациональность монизм

Рациональность монизм…

Сила научного знания заключена именно в методах, точнее методологии его получения, обоснования, проверки. Методология является тем стержнем, который отличает науку от других способов познания действительности …, обеспечивает ее действенность, практическую значимость и доверие к получаемым данным» [74].

Сила научного знания заключена именно в методах, точнее методологии его получения, обоснования, проверки. Методология является тем стержнем, который отличает науку от других способов познания действительности …, обеспечивает ее действенность, практическую значимость и доверие к получаемым данным» [74].Приведенный выше факт представляет собой хорошо написанный текст, в котором рациональное уживается с ошибочным. Познание обеспечивается только наукой, но существуют и представление, и постижение как донаучные методы освоения действительности. Обыденное познание – первая форма науки.

Эксплуататорская экономика базируется на мизантропии – человеконенавистничестве, что порождает мизологию – ненависть к разуму и, в конечном счете, к науке как высшей форме разума:

мизантропия мизология обскурантизм

Сосуществование различных воззрений, концепций, парадигм науки ведет к борьбе их представителей. В результате возникают научные школы, которые на первое место ставят не истину, а приверженность своим классикам. Так возникают собственно измы.

Не рассматривая специально эту проблему, укажем на следующие факты (ступени):

- Платонизм и Аристотелевизм имели негативные последствия ввиду превращения их в основание теологии. В связи с этим и решение парижского парламента об отмене смертной казни за преподавание иной философии, кроме Аристотеля [69.49]. Важны и рассуждения Герцена об аристотелевизне в «Письмах о природе»;

- Картезианство как начало новой философии. Картезианцы и их критика Лейбницем;

- Идеи Маркса – их достоинства и недостатки.

Конкретнее данный аспект можно показать с помощью отношения Лейбница к Декарту. Лейбницу было 4 года в год смерти Декарта. Когда Лейбниц возмужал, то картезианство было модным и нанесло вред философии. В связи с этим Лейбниц всю жизнь не только признавал начало новой философии, связанной с Декартом (“Необходимость обновления философии” [161.3.116]), но и критиковал идеи Декарта и его последователей. Эти его идеи имеют значение и сейчас.

Амбиции Декарта были завышены (что ему можно простить, как и любому автору, см. Фонтенель). Главное – картезианская ортодоксальность его последователей дискредитировала замыслы Декарта [161.3.144 и далее, с. 154-155, с. 162].

Очень актуально звучит эта критика Лейбница с учетом того, что страна пережила в ХХ веке по отношению к идеям Маркса, Энгельса и Ленина. Кто притворно, а кто искренне были и остаются их последователями. При том “притворщики” были святее всех в “приходе классиков пролетарской идеологии”. Сколько исследователей они загубили в прямом смысле слова. Считали покушением любую попытку изменить букву апологетизируемого ими учения. Но даже искренним их последователям трудно было согласиться с признанием ошибок в трудах признаваемых ими классиков. В связи с этим актуальны следующие слова Лейбница: “Мне бы также хотелось, чтобы выдающиеся мужи оставили пустую надежду захватить тираническую власть в Философской державе и отказались от честолюбивых претензий на основании собственной секты, постоянно порождающих (к великому вреду для науки и в ущерб драгоценному времени) глупую пристрастность и совершенно бесплодные литературные побоища” [161.3.161]. Именно такой подход Лейбница к идеям Декарта: он воспринял их, но подверг критике их ограниченность. Аналогично надо относиться и к его собственным идеям – акцентировать не на его ошибках, а на его достижениях.

В целом, существует много явлений, которые противодействуют развитию науки. Гипотеза их соотнесений может быть следующей (смотри схему на следующей странице. Более содержательно смотри в 334).

Идеи

┌────┴────┐

наука ненаука

┌────┴────┐

просто псевдонаука

┌────┴────┐

паранаука лженаука

┌────┴────┐

просто антинаука

Ненаукой является искусство, литература. И ничего плохого в этом нет. Они нужны обществу и, порой, лучше объясняют, чем наука, действительность, особенно в сфере общественной жизни.

Псевдонаука дает альтернативное видение объекта и может быть простым заблуждением, когда выдвигают какие-то идеи, которые не могут быть обоснованы.

Лженаука (фальсификация) – специально разработанные идеи, авторы которых сами понимают их ошибочность, но используют для того, чтобы добиться для себя какой-либо выгоды, например, защитить диссертации и т.п. «Слишком много откровенного бреда прикрывается авторитетом науки» [147]. «От имени науки высказывается кто угодно и о чем угодно» [там же, №41, с.1].

Антинаука – эзотерика, паранаука, мистика, астрология, теология, хиромантия, оккультизм, алхимия.

«…C критикой науки, развернувшейся в странах Европы и США в конце 60-х годов, где неприятие сциентизма и манипулятивной социальной технологии было направлено против науки как таковой» [А.П. Огурцов. См. 166.9].

Журнал «Компьютерра» 2001 года выбрал главной темой на год проблему науки. В журнале хорошо показана также проблема псевдонауки [см. также: Вопросы философии 2001, №6. Псевдонаучные знания в современной культуре. Материалы «Круглого стола»]. Создана комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований [148].

Теоретичность наука

Теоретичность наука

Антинаучность антинаука

Антинаучность антинаукаМеханизм господства обскурантизма следует специально исследовать. Отметим здесь только некоторые его аспекты:

- политики, зная о могуществе красоты, подбирают себе красивых помощников. Но с древнего Китая известно - надо боятся красивых и красиво говорящих;

- не будучи способным разбираться в науке, они вводят рецензирование, которое убивает научные инновации;

- такую же функцию имеет и редактирование;

- спецхраны для особых книг, ЛИТ, господство в СМИ некомпетентных людей;

- монополизм на истину и война с «прожектерами»;

- Средства аттестации кадров и информации в стране и т.п.

С середины ХIХ века известны идеи и практика создания ассоциации исследователей как главной формы их организации в противовес академии. В.И. Вернадский пересказывал эту историю и говорил о попытках придания большего значения такой ассоциации на основе разработанного им устава и т.п. в 1902 году [45.153]. Это очень важный аспект науки в виду того, что работники академии становятся все меньшей долей исследователей. Тем не менее, они стремятся монополизировать науку и тем самым оказываются все более реакционной силой в науке. На эту тему имеется ряд специальных книг. И в развитых странах давно уже пошли по пути создания ассоциаций исследователей. Имеются такие попытки и в нашей стране по некоторым наукам. Тем не менее, пока нет адекватной практики – организации исследователей по интересам в масштабе страны.

«Несколько академиков, объединившись, могут, при желании, изгнать из науки даже гения, перекрыть дорогу в Академию явному таланту или протащить туда «своего» бездарного администратора от науки.

Большая бюрократическая прослойка в науке является полным хозяином в раздаче денег, должностей, вакансий в РАН, и это открывает ей путь по своему усмотрению делить блага, независимо от реальных заслуг» [85].

«Двери Российской Академии наук остались закрытыми для Сеченова, как закрыты они были для самых передовых русских ученых – Менделеева, Лебедева, Столетова, Мечникова, Тимирязева. Слава богу, не одни академики делали русскую науку» [325. 32].

Академик В.Н. Страхов создал общественное движение по защите науки. Он написал вариацию на тему песни «Варшавянки» песню «Страховянка», в которой показывает, что «темные силы науку гнетут», а поэтому он поднял «знамя борьбы за научное дело»…

Роль науки показана практически всеми великими ее представителями. «…Применение научных принципов было движущей силой прогресса …» [181.1. 612].

«…Наука дает людям не только счастье, но и мастерство в любом приобретении и деле» [Платон:227.1.169].

«Теория есть высшее благо и высшее добро» [Аристотель, Метафизика, См. Гегель, 65.1.428].

«Научные силы» [181.12.3] давно уже стали главными. «…Только ясный теоретический анализ может указать правильный путь в лабиринте фактов» [181. 37. 243].

Созидание действительного богатства зависит не от количества затраченного труда, а «скорее от общего уровня науки и от прогресса техники, или от применения этой науки к производству» [181.46.2.213].

Гениальный шаг Маркса и Энгельса в истории мысли – диалектическая обработка науки [см. 161. 24. 264].

«…Науки приблизились к своему завершению, т.е. сомкнулись, с одной стороны, с философией, с другой – с производством» [181. 1. 599].

«Любите науку как жизнь». Многие исследователи указывали на то, что наука была их «главной любовью». Имеются такие положения у древних греков. В новое время, например, Бэкон отмечал свою «слишком пылкую любовь к науке» [40.1.147]. Наука была сильным и постоянным наслаждением Дж. Локка [169.1.81]. Это осознаю только сейчас, перерабатывая очередной раз первоисточники науки. В детстве этого не знал, и моя любовь к науке возникла под воздействием отца.

Предлагаемая гипотеза метанауки – результат не только моего поиска, но и отца – Георгия Кирилловича, брата Ивана Георгиевича, как и членов моей семьи – супруги Иры, детей – Сергея и Наташи. Исключая отца, мы с высшим образованием и среди нас три кандидата наук.

Отец с детства полюбил науку и, будучи шахтером, всю жизнь жил наукой. В конце жизни он так написал об этом: «Я рвался к науке в молодость свою, и меня держали клещи, то партработа, то судьба роковая. Наука – величайшее счастье жизни, а я не вкусил его. Не всякой жизни это дано. А надо бы. Пусть бы каждый человек нашей земли жил этим величайшим духом знания и познания мира».

Результаты научного поиска он резюмировал в автобиографии (см. 49) – «Тернистый путь познания» и «Дух – орудие жизни». Он закончил словами:

«В мире разум стал громаднейшим скоплением. Он также велик, его стало также много, как в Галактике звезд. И его, разум, стали валить на свалку, как в египетских городах вывозили мусор на свалку. Разум стал и силой в мире и тормозом, его продают как вещь, его творят как товар, его швыряют как нечисть, им убивают людей. Он стал добром и злом. Все это потому, что он, разум, – орудие жизни. Через разум добывают жизнь точно как за деньги.

Все, что разумно, то – необходимо.

Все, что необходимо, то – разумно.

Разум - Венец жизни,

Идея - её лучи».

Нам, своим сынам, он в детстве привил любовь к науке. Не помню его конкретных слов того периода, но могу привести его слова малолетней его внучке, написанные на подаренной им книге:

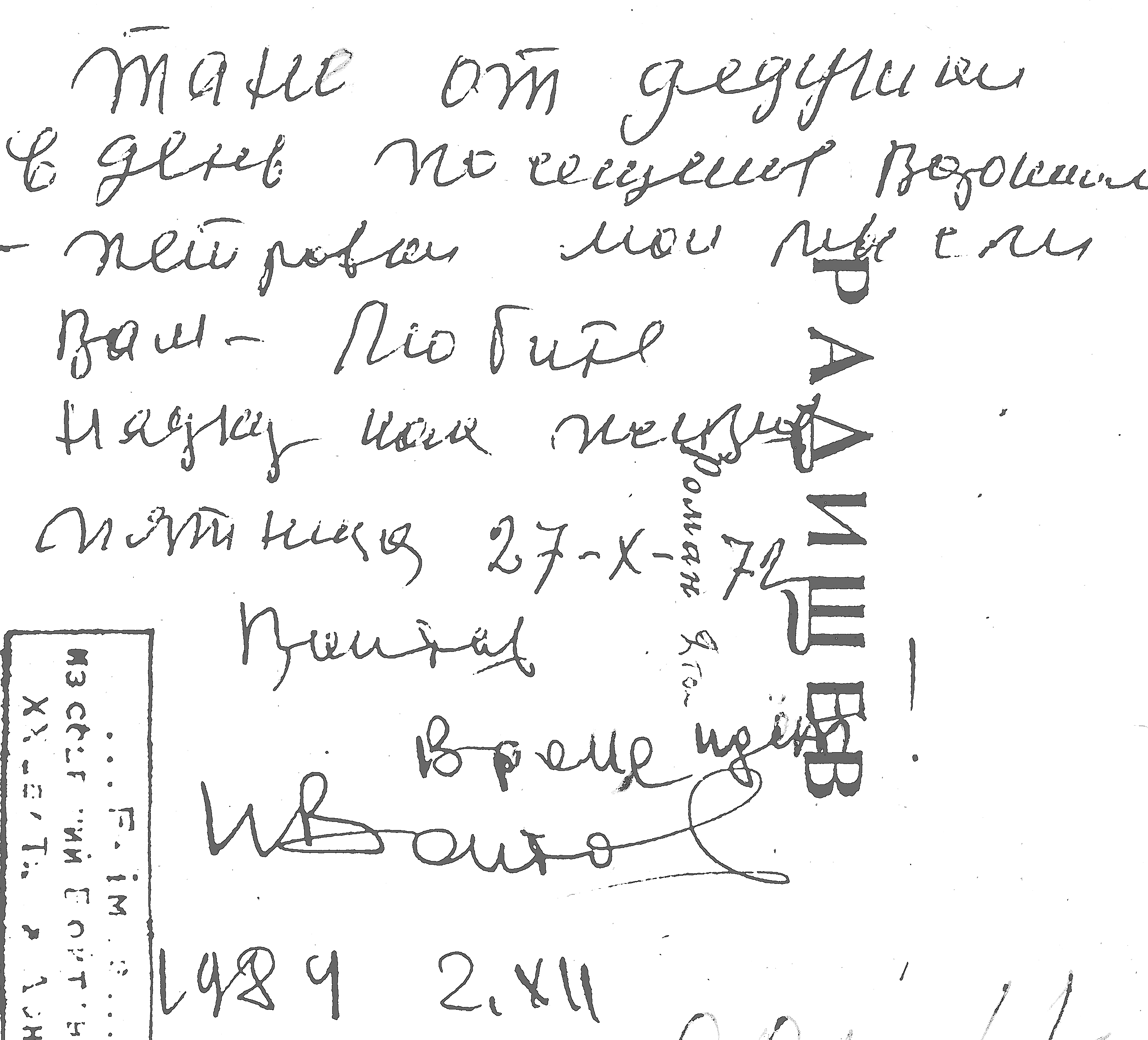

«Тане от дедушки в день посещения Ворошиловграда – Петровки. Мои мысли Вам – любите науку как жизнь. Пятница, 27-Х-1972» (выделено мной – ВАГ).

В течение всей своей жизни он поддерживал наш интерес к науке, нашу направленность на получение научных профессий, а затем и ученых степеней. Все это можно видеть в его книгах [см. 49;50;51]. В этом же ряду книги о его родине «Крутинка. ХХ век», 2-е изд., «Головка и головцы», подготовленные и изданные нами.

Он привлекал нас к своей научной работе. В начале 1950-х он разрабатывал экономические модели общественного воспроизводства. И нужно было много математических расчетов. В них участвовали и мы в меру возможности (мы тогда уже жили отдельно, так как учились в техникумах).

Отец поощрял наш самостоятельный научный поиск, поддерживал его справедливой критикой, участвовал в наших исследованиях. И сейчас хранится его критика моей кандидатской диссертации 1960-х – «Первоначальное накопление капитала». Когда я стал непосредственно работать над проблемой метанауки, то он также принял участие. Бандероль с рукописью «Метанаука» он получил 25.08.1973 года, а возвратил 19.3. 1974 г. Он читал и постепенно писал свои замечания в письмах [см. 50]. Затем он дал развернутую ее рецензию, в том числе постраничные замечания.

По отношению к науке у него был иной настрой: «Лучше писать науку, чем о том, как пишут науку. Мы критикуем того, кто пишет науку, а сами ее не пишем» [там же, с. 240-242]. «Я предпочел бы больше исследовать науку, при том одну, хотя бы маленькую, но грызть ее подобно мыши, и гляди, чего-нибудь бы, да и выгрыз. … Да, может быть, науки стали так велики, и их стало так много, что их надо приводить в порядок. Но что же, тогда следуйте своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно» [там же, с. 229].

Помню многие его идеи о научном поиске: «Наука… Как ее трудно выращивать» [там же, с. 67]. «Современная наука прочна как тот двестидвадцатитонный гранит, который ставят на площади Свердлова. Но она также застывшая, как он. Она также окаменевшая как некогда этот гранит» [там же, с. 71]. «Но экономист вне философии ничто» [там же, с. 108]. «Дайте … научно организовать жизнь» [там же, с. 115]. «Стремление к науке не определяется почестями, и если думать, что тяга к науке определяется почестями, а не желанием проникнуть в тайны мира, то это было бы пошлостью и даже шарлатанством» [49.203]. Данное его благословение движет 30 годами моей работы над метанаукой.

В начале «Метанаука» включала в себя много аспектов поиска по данному вопросу. В конце 1970-х годов вычленил из неё проблему технологии мышления. Её завершил депонированием рукописи «Диалектическое мышление» в 1990 году в ИНИОНе Академии наук, а еще через 10 лет изданием книги «Самоучитель мышления». Одновременно с этим продолжал работу и над тем, что осталось в «Метанауке». Затем вычленил из неё содержание книги «Философское основание теоретической науки» (ФОТН) и издал за свой счет ко Второму РФК 1999 года. Тогда же решил закончить «остаток метанауки» к Третьему РФК.

Названные три книги – элементы единого целого. И между ними нужно перераспределить некоторые идеи, что сейчас невозможно. Приходиться включать в «Метанауку» часть того, что должно быть содержанием ФОТН. Имеются и противоречия в трактовке некоторых идей в виду разновременности издания этих книг.

Перифраз мысли Р. Декарта [см. 87.156]: