Самостоятельная работа студента в условиях дистанционного обучения методические рекомендации

| Вид материала | Самостоятельная работа |

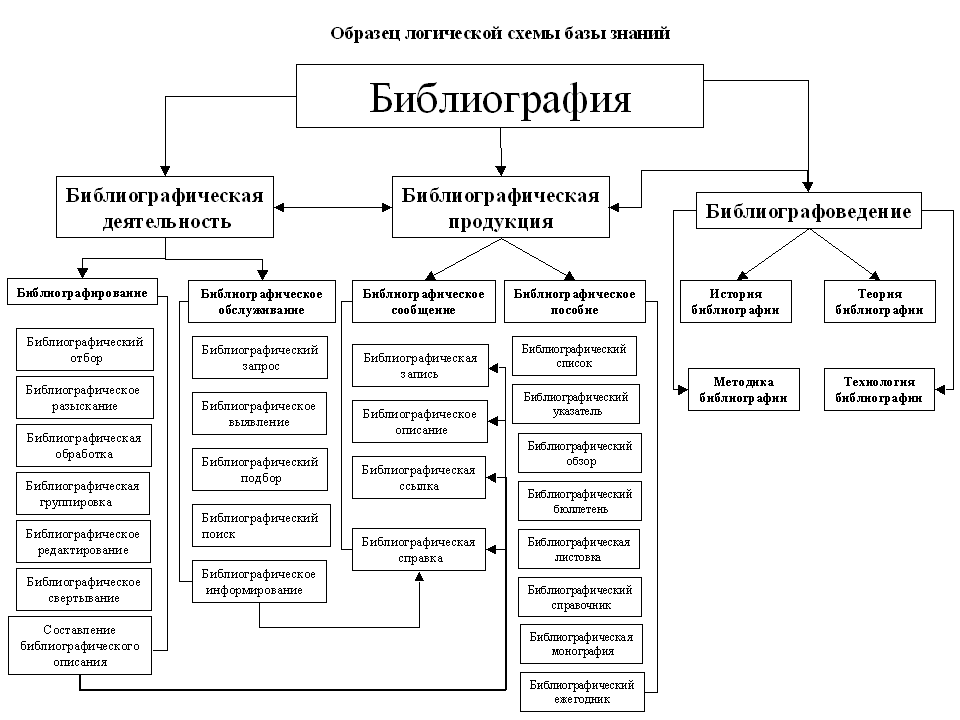

СодержаниеПриложение 2. ОБРАЗЕЦ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАЗЫ ЗНАНИЙ Семья как религия |

- Г. А. Колупанова Математические методы в экономике Методические рекомендации, 141.54kb.

- Методические рекомендации по написанию курсовых работ, 91.32kb.

- Автономной Республики Крым Феодосийский политехнический техникум методические рекомендации, 70.74kb.

- Методические рекомендации по созданию информационной базы дистанционного обучения (первый, 144.74kb.

- Методические рекомендации содержание введение 3 начало работы с системой дистанционного, 125.41kb.

- Методические и технологические аспекты разработки дистанционных учебных курсов., 1580.37kb.

- Хрестоматия материалов по формированию икл шорохова Т. И. Сущность, структура и компоненты, 236.09kb.

- Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы, 260.96kb.

- Методические рекомендации по самостоятельному усвоению курса Для усвоения дистанционного, 103.31kb.

- Самостоятельная работа студентов самостоятельная работа студентов по курсу «Теории, 66.51kb.

Приложение 2. ОБРАЗЕЦ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Приложение 3. Примеры написания эссе

В. Розанов

^ СЕМЬЯ КАК РЕЛИГИЯ

(Гр. Л. Н. Толстой “Крейцерова соната”, 1890. Гр. Л. Л. Толстой.

“Прелюдия к Шопену”, 1898.)

Самое длительное впечатление и самое глубокое оставляет произведение писателя, иногда несовершенное по форме, но в котором сжат сок остальных его творений. Может ли кому-нибудь прийти на ум писать теперь горячие возражения против “Войны и мира”, “Анны Карениной”? Но бедная романтической стороной, бедная вообще художеством “Крейцерова соната” вызвала в “Прелюдии к Шопену” ответ сына отцу (в июле на столбцах “Нов. Вр.”). И он не опоздал. Никто не нашел ответ неуместным по времени, т. е. между тем, как “Война и мир” и “Анна Каренина” устарели для текущей минуты, “Крейцерова соната” сохраняет свежесть, как бы была вчера написана и прочитана. Припоминая время ее появления, мы знаем, что на несколько недель она взволновала всю Россию. Ее каждый про себя или вслух обсудил; но новый пересуд никого не утомляет. В ней есть вечность; и, вечная, она как бы сегодня сказана.

“Крейцерова соната” имеет два смысла: тайный и явный. Явный ее смысл кажется направленным против брака: “лучше не жениться” — эти слова Евангелия раздвинуты в обширные страницы и требовательный закон. Таинственные слова, по духу, по положению, по судьбе в истории. Только одна строка, неуловимо нежное указание; но в то время, как тысячекратно повторенные слова о любви “даже и к врагам” не получили никакого развития в христианском мире, не выросли в катехизис, не сложили из себя богословия, не оделись в каноническое право и не создали никакого специального учреждения, если не считать нарезных пушек и игольчатых ружей “для врагов”,— это нежное указание, собственно, обволокло все христианство, всему ему сообщив колорит, тембр. Оно так кратко, так необыкновенно, так ново по отношению к Ветхому Завету, что, принимая во внимание слова: “Я не разрушить пришел закон, а исполнить”, его можно было бы счесть интерполяцией текста, если бы еще некоторые в Евангелии слова не составляли отдаленно к нему преду-готовления. “Кто матерь твоя и братья твои?” — “Слушающие слово Мое суть братья Мои и Матерь моя”. Это — небесное училище, без кровных связей и даже с неуловимо-тонким их отрицанием. “Кто ради Меня не оставит мать свою и отца своего — несть Меня достоин”. Опять специальной нужды упоминать именно родные, кровные узы, как предмет разрыва — не было здесь; и можно думать, что центр тяжести здесь именно в этих узах, а “несть Меня достоин” есть лишь случай и повод указать на противоположность Христова и плотского. “Ты — Петр, и на сем камне (пустыня) созижду церковь Мою” — есть как бы предуготовление, что вся церковь, почти вся, будет построена на характере пустынного, пу-стынножительного бытия. Голгофа! Все эти тайные указания суть предуказания Голгофы, и христианство не ошиблось в постижении Евангелия, выросши все в духе, в глубину, в философию и поэзию Голгофы. “Сораспи-наемся Христу”, “распинаем страсти”... “Что есть человек? — трава сельная; днесь есть и назавтра нет ее” — поет один церковный стих. Да и один ли? Религия “сред” и “пятков”, она увита, повита погребальными покровами. Как кратко крещение, как бледно венчание, краткотечны и торопливы исповедь и причастие! Но человек умирает, и вдруг христианство вырастает во всю силу: какие пения, какие слова! какая мысль, и, повторяем, поэзия!..

Великая, одна из великих, неразгаданных тайн Евангелия! Не все Евангелие; даже не важнейшая в нем черта, а только мимолетное указание, те “йоты”, которым “не прейти”; и вот мы наблюдаем, что они действительно опутали и облекли в смертные пелены, в погребальные покровы, весь христианский мир. Мы пока не интерпретируем; мы — очерчиваем дух и понимание веков, смиренных, упившихся евангельским восторгом человеческих сердец: вкусили “йоты”...

Явный смысл “Крейцеровой сонаты”, ее эпиграфы, некоторые в ней абзацы, т. е. прямо напечатанные слова, по-видимому, сливаются с этим вековечным мотивом христианства. Нужно заметить, что все сочинения, тема коих невообразимо трудна и в глубине своей не только не решена, но и не может быть решена автором, заключают в себе, так сказать, риторически-словесные вставки. В “Крейцеровой сонате” — таковы вставки о прекращении рода человеческого, и еще несколько аналогичных, против брака. Если мы примем во внимание, что ее всю проницает, от ранних строк и до поздних, доходящая до уличного пафоса брань “мерзавцев, которые научили мою жену не рожать” (доктора),— мы догадаемся, что тут же рядом вставляемое рассуждение о “прекращении рода человеческого” есть только словесный переход, без мысли и силы в нем, от одной значущей мысли к другой, напр. от мысли о растленной семье — к картине и скорби: “Почему я убил ее?” Мы переходим теперь к тайной мысли “Сонаты”. Она вся состоит в утверждении брака, но с глубоким недоумением: что же он такое? роман Бетси Тверской с Тушкевичем и с лакеем (“Анна Каренина”)? любовь Николая Левина к его Марье Ивановне? эфирность Кити, которую рвет Толстой, изображая ее животные крики в родах? печальная картина “ухмыляющихся протопопов” в предчувствии грязи развода Анны с мужем? адвокат, при разговоре об этом ловящий моль и сокрушающийся, что обивка мебели к осени будет испорчена? Скорбь и недоумение, которое уже душило автора при написании “Карениной”, вылилось перед непонимающей публикой рыданиями и проклятиями Позднышева-Толстого... “Вы не умеете понимать картин”; “вы так деревянны, что не захотели сказать ни да, ни нет после Анны Карениной и Войны и Мира о том, о чем, как брат братьев, я вас спрашивал: — ну, вот вам зарезанная женщина, вот оголенные, без художества, монологи: наконец, вы скажете ли “ да или нет?”

Изобразив в “Войне и мире” параллельные романы Наташи и Марии Волконской с Ростовым и Безуховым; заставив сухого и государственного Андрея Болконского — умереть; нарисовав целый ряд параллельных семей в “Карениной” — Толстой что, собственно, делает? Почему его произведения дороги, ценны и новы в русской литературе? Все занимались его философией войны и философией истории в первом большом произведении; но что не здесь — центр дела, тяжесть дум автора, показывает то, как он отрицает сейчас войну, заигрывает с поляками, мутит, что палкой реку — течение истории, и пишет с болезненной страстностью в эти же почти годы “Крейцерову сонату”. Вот что не умерло в нем, вот где центр его дум... Он дал, в тихих и прекрасных картинах, поэзию и почти начало религии семьи. Анна разрешается от бремени; Кити — в муках рождения кричит; Наташа смотрит пеленки ребенка и, перебивая политические речи мужа, говорит: “Не надо доктора, опять желтым”. Это так ново после гражданства Тургенева, вечного быта — у Гончарова, “купцов” — Островского. Все ново тут, и смелость не попадавшего никогда в литературу рисунка, но главное — нов сам автор! Сколько недоразумений вызвала “Крейцерова соната”, а между тем она вся есть только “послесловие” к странному диалогу между Долли и Анной, в доме-дворце Вронского-, после коего назавтра Долли выехала из этого дома с каким-то страхом, а Анна говорила накануне:

“— Нет, я именно несчастна! Ты не вправе и не смеешь осуждать меня”...

Она спустилась к гостье нарядная и веселая, и Долли смутилась за свою заплатанную ночную кофточку. Она полна любви и жалости к Анне; в ответ на жалость — раскрывается бедное, гибнущее сердце Анны; она начинает в мажорном тоне, как “она счастлива с Вронским”, “свободна и легка в своем положении”. Разговор углубляется, переходит в шепот: что-то о детях и о том, почему Анна не может, а главное — не хочет * рождать. Тема “Крейцеровой сонаты”, уже ее печальный тембр! Покров опущен стыдливым автором; назавтра Анна — остается умирать. Долли — жить (религия семьи). “Мне отмщение — и Аз воздам”. За что? Из тысяч читателей никто не спросил себя об этом?

“Мне отмщение и Аз воздам” растлением, смертью, ужасной мукой под колесами поезда (Анна), под ножом мужа (жена Позднышева), воздам в “слезах” и недоумении этого маниака-сумасшедшего, который сосет папиросы и бормочет печальные монологи в вагоне первому встречному. За что “воздам”? Да все за то же: “Дом Отца Моего не делайте предметом паскудства”. Я сказал, что высота и особенность, новизна Толстого состоит в том, что он первый постигнул, а через художество свое и дал почувствовать какой-то не просто идеализм, а тонкий, пока еще едва различимый, чуть-чуть брезжущий религиозный свет, коим струится “дом Божий” в каждой бедной веси, около всяких Вифлеемских “яслей” (“заплаты” на Долли), если это есть правильно сложенная, хотя в одной стороне правильная (Долли и Стива), семья. Он дал почувствовать, сам постигнув, “ветхую” скинию, которую около себя каждый носит, исполняя некоторый “ветхий завет”... Ветхое-ветхое что-то, и новое-новое заговорил он.

“А если, анафемы, вы этого не понимаете, то лучше не женитесь...”— крикнул он в “Крейцеровой сонате” и разбил скрижали, показав читателям нож и кровь. Замечательно, что нигде еще, кроме “Крейцеровой сонаты”, нет убийства у Толстого. Женоубийство, растленный муж-убийца, растленная жена-убитая суть единственная у него кровь — у него, так глубоко ее чуждающегося! “Дом Божий”... но в его тайны он не проник иначе как собственным воображением, и стыдливо опустил покров над шепотом Долли и Анны о подробностях их супружества.

Вся литературная деятельность Толстого вытянулась в тонкую и осторожную педагогику около “семьи”, “яслей”, “Вифлеемской” стороны нашего бытия; но во всяком случае — в направлениях абсолютно полярных Голгофе. Еще замечательно: похорон нигде он не описал, да и сам, как человек, на шестом десятке лет точает, ничто не сумняся, “сапоги” и даже перетачивает их на новые фасоны: истинный израильтянин, с шилом и около Ревекки! Ремесленник и богоносец! Но pruderie * дворянства и хорошего слога удержала его на черте; крики рожениц он еще допустил... но над интимностями Долли и Анны опустил завесу.

Это — при устроении скинии Моисеевой все мелькают слова: “...и завесь завесою, и покой крышкою”...

Измученный Достоевский, евший из одного корыта с каторжниками, игравший на рулетке и мучительно жаждавший выиграть...

...“И золото той земли хорошо, там — рубин и болдах” — сказано при описании самого Рая в Бытии (какая, казалось бы, память о золоте!)...

- Итак, этот хромой и заикающийся в человечестве малец, “с запекшейся в руке кровью и седыми волосами”, как сказано о рождении Тамерлана, бесстыдно разорвал “завесы”, сбросил с “заветного” крышки и обнажил перед всем светом содержание шепота Долли и Анны. Чувство бесстыдности лежит на всех произведениях каторжника. “Иди и виждь”,— говорит он, ухмыляясь; и мы видим, видим — и недоумеваем. “Только?” — “Только”.

Завеса падает. Один умер, ничего не договорив, другой с мучительнейшей и вековечной темы перешел к вегетарианству. “Первой ступеньке”, и, опуская “акриды и коренья” в графский суп, кой-как дотягивает век. Тема стоит, жгучая. Тема вечная. Тема — я скажу больше и глубже — колебания всей нашей цивилизации…

Ален (Эмиль Огюст Шартье)