Психология

| Вид материала | Документы |

- Программа вступительного испытания по предмету «Психология», 304.02kb.

- Рабочая Программа учебной дисциплины общая психология Трудоемкость (в зачетных единицах), 377.92kb.

- Программа дисциплины опд. Ф. 01 Психология цели и задачи дисциплины, 483.88kb.

- Пояснительная записка. Требования к студентам, 161.85kb.

- Программа курса «Специальная психология», 64.95kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины «интеграция детей с нарушениями в развитии», 121.66kb.

- Курса «Психология развития и возрастная психология». Данный курс реализуется в рамках, 174.64kb.

- Темы рефератов Раздел 1 Введение в психологию Тема 1 Психология как наука. Предмет, 85.99kb.

- Программа по курссу психология развития и возрастная психология, 321.36kb.

- Учебная программа (Syllabus) Дисциплина: Гендерная психология Специальность 050503, 189.24kb.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Посткон-венцио-нальный | 5 | После 13 | Поступаю согласно собственным принципам, уважаю принципы других людей, стараюсь избежать самоосуждения | Жизнь ценится и с точки зрения ее пользы для человечества, и с точки зрения права каждого человека на жизнь |

| | 6 | После 18 | Поступаю согласно общечеловеческим, универсальным принципам нравственности | Жизнь рассматривается как священная с позиции уважения к уникальным возможностям каждого человека |

- Стадия личных отношений н а ч и н а е т с я тогда, когда р е б е н о к воспринимает себя как источник настроения и базисных эмоций — радости, печали, гнева, страха. Но ребенок еще не способен осознать субъективный характер собственных чувств, понять чувства других.

- Межличностная стадия эмоционального развития связана с появлением способности к эмоциональной децентрации. Ведущим ф а к т о р о м развития становится з н а ч и м а я сверстниковая субкультура, равноправное сотрудничество детей, мыслящих и чувствующих по-разному. Эта стадия эмоционального развития может сосуществовать с предыдущей, каждая из которых «обслуживает» разные сферы общения ребенка.

- Психологическая стадия развития э м о ц и й связана с появлением новых категорий мировосприятия, имеющих сильную эмоциональную окраску: смелость, честность, преданность, доброта, дружелюбие и др. Результаты стихийных психологических исследований себя и других людей систематизируются в представлениях подростков о ценностях, идеалах, о собственном жизненном стиле, социальных ролях, поведенческих кодах. Наиболее распространенные варианты завершения психологической стадии эмоционального развития: 1) согласование (адаптация) собственных взглядов с окружением; 2) негативизм (отрицание) системы ценностей окружающих.

§ 1. Причины и сущность психического развития ребенка

43

- Стадия автономии достигается лицами (начиная с подросткового возраста), которые способны согласовывать мораль окружающей среды и свои нравственные нормы. Эмоционально-личностная автономность проявляется в умении отвечать за свою судьбу, умении преодолевать давление внешних обстоятельств, конструктивно разрешать внутренние и внешние противоречия.

- Высшая — интегративная стадия э м о ц и о н а л ь н о г о развития отмечена ф о р м и р о в а н и е м чувства целостности, гармонии, сбалансированности мира. Эта стадия достигается не в каждом индивидуальном развитии.

Прогрессивное направление в с о в р е м е н н о й когнитивной психологии представлено в работах Дж. Брунера. В своих работах («Психология познания», «К теории обучения» и др.) он ставит вопросы о соотношении обучения и формирования личности. Ученый утверждает, что обучение не зависит от развития, поэтому всякому ребенку из любой стадии развития можно преподать любой предмет в достаточно полноценной форме. Правда, Брунер не всегда последователен. В ряде высказываний он утверждает, что обучение ведет за собой развитие. Ученый стремится выяснить роль школьного обучения в формировании интеллекта детей. Развитие каждого ребенка он обусловливает изменением его места в системе социальных отношений - поступлением в школу, где ему предъявляют определенные и жесткие требования к познавательной деятельности. Вне школы, отмечает автор, интеллектуальное развитие прекращается после 10 лет. В своих экспериментальных психолого-педагогических исследованиях ученый выясняет роль вырабатываемых обществом способов действий («усилителей») в развитии детского интеллекта, а также ставит задачу их создания и наиболее эффективного использования.

Дж. Брунер1 провел фундаментальное сравнительное исследование интеллектуального развития детей в условиях различных культур и сделал вывод, что его уровень и специфика зависят от культуры общества, в котором ребенок живет. По м н е н и ю Дж. Бру-нера, развитие предполагает последовательное овладение ребенком тремя сферами представлений и способами познания одновременно — действием, образом, символом. Эти виды представлений сохраняются и у взрослого человека, богатство интеллекта которого определяется наличием развитых представлений.

1 См.: Исследования развития познавательной деятельности / Под ред. Дж.Брунера и др. М., 1971. С. 374-383.

44 Глава II. Закономерности и динамика психического развития в онтогенезе

Подобно Джону Локку, рассматривав-

Бихевиористский шему детский разум как «чистую дос-

подход ку», на которой окружающая его среда

пишет свои замысловатые письмена, сторонники так называемой поведенческой традиции считают, что поведение, его различные формы и типы обусловливаются главным образом влиянием среды. Теорию, основывающуюся на этом тезисе, называют бихевиористской (от англ. behavior - поведение). Ее основоположник - Джон Уотсон, известный следующим своим высказыванием: «Дайте мне дюжину здоровых, с хорошими умственными способностями малышей, создайте особую обстановку, в которую я введу их, - и я гарантирую, что каждый из них после соответствующего обучения станет специалистом в той области, которую изберу я, - врачом, юристом, инженером, руководителем и даже нищим, независимо от задатков, склонностей, способностей, талантов, призвания и расы его самого, его родителей и далеких предков» [29, с. 45]. Проблема развития в классическом бихевиоризме переосмыслена в теории социального научения -самом мощном направлении современной американской психологии развития.

Каким образом предполагает Уотсон сделать из ребенка специалиста по своему выбору? Только благодаря соответствующей организации его окружения, в котором ребенок приобретет навыки того или иного вида деятельности.

Типы обучения. Согласно бихевиористской теории, человек таков, каким он научился быть. Эта мысль дала повод ученым назвать бихевиоризм «теорией обучения». Многие из сторонников бихевиоризма полагают, что человек «учится вести себя» всю жизнь, но не выделяют, подобно З.Фрейду, Э.Эриксону и Ж.Пиаже, каких-либо особых стадий, периодов, этапов. Вместо этого они определяют три типа обучения: классическое обусловливание, оперантное обусловливание и обучение посредством наблюдения.

Классическое обусловливание - это простейший тип обучения, в процессе которого используются лишь непроизвольные (безусловные) рефлексы в поведении детей. Эти рефлексы и у человека, и у животных - врожденные. Ребенок (как и детеныш животного) в ходе обучения чисто автоматически реагирует на какие-либо внешние стимулы, а затем учится реагировать таким же образом на стимулы, несколько отличающиеся от первых.

§ 1. Причины и сущность психического развития ребенка

45

Вот как 9-месячного малыша Альберта учили бояться белую мышь с помощью классического обусловливания, т.е. используя только его безусловные рефлексы. Как-то Дж.Уотсон и Р.Райнер заметили, что Альберт пугается неожиданного громкого звука. Когда звук появлялся, его тельце автоматически вздрагивало, он вскидывал ручки, начинал сучить ножками, и затем раздавался плач (ответная реакция на стимул — резкий сильный звук). Испуг, автоматически включавший механизм плача, и другие поведенческие реакции не были заученными прежде формами поведения, а появлялись только в ответ на неожиданный и резкий звук. По терминологии бихевиоризма, громкий звук, вызвавший реакцию ребенка, называется безусловным стимулом, а рефлекторная реакция испуга и плача — безусловным ответом на этот стимул.

Оперантное обусловливание. Представьте ситуацию: вы — студент, а преподаватель говорит, что ваша итоговая оценка по курсу психологии будет зависеть от того, сможете ли вы научить крысу нажимать на засов, расположенный на дверце клетки, и открывать ее. С чего бы вы начали, решив принять условие преподавателя? Советуем прежде всего о з н а к о м и т ь с я с к о н ц е п ц и е й Б.Скиннера.

Б.Ф. Скиннер разработал специфический тип обучения, который он назвал оперантным обусловливанием. Суть его в том, что человек контролирует свое поведение, ориентируясь на вероятные последствия (положительные или отрицательные). Например, в ходе эксперимента ученый учил крыс нажимать на задвижку клетки следующим образом: как только они нажимали на нее, он давал им пищу. Тем самым Скиннер подкреплял их реакцию.

Подкрепление — это любой стимул, увеличивающий вероятность повторения определенных реакций, форм поведения. Оно может быть позитивным и негативным. Позитивным является подкрепление, приятное человеку, удовлетворяющее какую-то его потребность и способствующее повторению форм поведения, заслуживших поощрения.

Негативное подкрепление — такое подкрепление, которое заставляет повторять реакции неприятия, отторжения, отрицания чего-либо. Представьте себе, что вы садитесь на водительское место своего нового автомобиля и вдруг слышите громкий резкий звонок, который кажется вам очень неприятным; но вот вы начинаете пристегивать ремень безопасности, и тотчас звон смолкает. Таким образом впоследствии, чтобы не слышать раздражающего звона, вы будете постоянно пристегивать ремень. Согласно теории

46 Глава II. Закономерности и динамика психического развития в онтогенезе

Скиннера, ваша реакция, форма поведения (пристегивание ремня безопасности) повторяется ради того, чтобы избежать воздействия неприятного стимула (громкого резкого звука).

Сторонники бихевиористской теории установили, что наказание тоже специфическое средство обучения. Наказание — это стимул, заставляющий отказаться от вызвавших его действий, форм поведения. Понятия «наказание» и «негативное подкрепление» часто путают, поэтому советуем обратить внимание на следующее обстоятельство. При наказании человеку предлагается, навязывается нечто неприятное или же у него отбирается нечто приятное, а в результате и то и другое вынуждает его прекратить какие-то действия или поступки. При негативном же подкреплении убирается нечто неприятное с целью поощрения определенного поведения.

Скиннер придавал позитивному подкреплению большее значение, чем наказаниям, из-за их отрицательных последствий. Он считал, что позитивное подкрепление — более действенное средство контроля за поведением, а наказания следует всячески избегать. Некоторые ф о р м ы поведения удается исключить и в том случае, если на них никак не реагировать.

Суть обучения посредством наблюдения (иногда говорят: моделирование, подражание) заключается в том, что человек копирует чьи-то образцы (формы, модели) поведения, не ожидая какого-либо поощрения или наказания за это. Например, если в поликлинике ребенок общался с добрым врачом или видел, или слушал по радио, смотрел по телевидению передачу о людях самой гуманной профессии, то он может решить стать врачом, когда вырастет.

За годы детства ребенок накапливает огромную информацию о различных формах поведения, хотя в своем поведении может и не воспроизводить их. Однако если видит, что за какие-то дела, поступки, поведенческие реакции других детей поощряют, то, скорее всего, он будет стараться скопировать их. Кроме того, вполне вероятно, что ребенок будет охотнее подражать тем людям, которыми он восхищается, которых любит, которые в его жизни значат больше, чем другие. Дети никогда не станут добровольно копировать обраэГцы поведения тех, кто им неприятен, кто для них ничего не значит или кого они боятся.

§ 1. Причины и сущность психического развития ребенка 47

Предположим, вас заинтересовали воп-

Этологический росы: как влияет на развитие ребенка

подход отсутствие родителей или одного из них?

Как формируется взаимная привязан

ность детей и родителей? Как бы вы от

ветили на них? Провели бы эксперимен

ты? Но было бы жестоко (а правильнее считать, неэтично и проти

возаконно) ради эксперимента, с единственной целью — узнать,

что получится в результате, лишать детей родительской любви даже

на время. Естественно же происходящие (по разным причинам)

случаи разлучения детей и родителей не всегда можно выявить, а

тем более изучить. И здесь приходит на выручку этология — науч

ное направление, занимающееся изучением животных и людей в

естественных условиях их существования. Особое внимание этоло

ги уделяют следующим вопросам: какие формы поведения живот

ных и человека имеют под собой биологическую основу (запро

граммированы генетической наследственностью), а какие определя

ются воздействием внешней среды, т.е. социально обусловлены.

Известный этолог Конрад Лоренц широко употреблял понятие «импринтинг», которым обозначил самые ранние факты подражания, обучения каким-то образцам поведения, проявляющегося в инстинктивной форме. Чаще всего они наблюдаются в критические, или сензитивные' периоды, когда влияние среды имеет серьезные последствия для дальнейшего развития ребенка или какого-то другого живого существа.

Для того чтобы вы могли лучше понять явление импринтин-га, приведем такой пример.

Вы когда-нибудь видели, как едва появившиеся на свет утята инстинктивно бредут за каким-то впервые увиденным ими движущимся предметом? Вероятнее всего, наблюдали другую сцену: во главе вереницы утят, медленно и осторожно переваливаясь с ноги на ногу, шествует утка-мать. Выводок идет к пруду и даже на воде сохраняет свой строй. А видели ли вы, как цепочка утят движется за человеком? К Л о р е н ц приучил их к этому. Ученый обнаружил, что утята могут пойти за любым предметом, человеком, животным — л и ш ь бы они двигались. Более того, если сначала утята последовали за каким-то посторонним объектом (первое запечатление его и есть импринтинг), то затем бесполезно пы-

' Сензитивный (от англ. sensitive) — чувствительный, восприимчивый, очень нежный, легко поддающийся раздражению.

48 Глава II. Закономерности и динамика психического развития в онтогенезе

таться заставить их пойти за настоящей матерью. Лоренц считает, что и новорожденные у людей, и детеныши у животных появляются на свет с определенными фиксированными образцами действий, биологически (генетически) детерминированными формами поведения — инстинктами. По мнению этологов, инстинкты закреплены в генетическом коде каждого живого существа ради выживания видов.

Очевидно, многие из тех объектов и явлений в окружающем природном мире (пауки, змеи, молнии и др.), которых боялись наши доисторические предки, и сегодня вызывают страх у большинства людей. На самом же деле боязнь пауков, змей, молний не является врожденной, хотя некоторые этологи утверждают, что люди биологически (генетически) предрасположены к тому, чтобы одних объектов бояться больше, чем других.

В 70-е гг. возникает новое направление,

представителями которого я в л я ю т с я

Экологический

американские психологи Ю.Бронфенб-

подход реннер, Дж. Вулвилл, Р.Мак Колл и др.,

предложившие новый подход к изуче

нию особенностей развития психики ре

бенка. Основные положения этого подхода изложены в работах

Ю.Бронфенбреннера. Он предлагает проводить исследования по

изучению психического развития в реальных жизненных условиях

ребенка («Экология развития»). К наиболее значимым с экологи

ческой точки зрения показателям относятся дом, семья, класс,

транспорт, выполняемые ребенком социальные роли (дочери,

сестры, ученицы и т.д.). По мнению автора, в исследовании долж

ны быть представлены четыре сферы: семейная, социальная, куль

турная и историческая (обстановка, в которой растет то или иное

поколение).

Наибольшее распространение экологическое направление работ в американской психологии получило в 80-е гг. Экологический подход начинает использоваться при изучении психики не только ребенка, но и взрослого. Можно отметить, что переход американской психологии к исследованиям условий развития ребенка по сравнению с бихевиористическими и необихевиористи-ческими установками и методами — шаг вперед. Но есть существенные недостатки экологического подхода. Использование только естественного эксперимента и отрицание преобразующего как воспитывающего, так и обучающего эксперимента (основного вида

§ 1. Причины и сущность психического развития ребенка

49

в отечественной психологии) делает исследователя пассивным и позволяет только описывать, констатировать те или иные особенности психики.

Как уже отмечалось, Ж.Ж. Руссо полагал, что дети от рождения наделены

Гуманистический

подход природной добротой и способностью са-

мостоятельно ориентироваться в социальном мире. К такому же выводу пришли и сторонники гуманистической теории, которые выдвинули следующие положения.

- Люди — свободно действующие субъекты, способные предопределять свое личностное становление и развитие. Они испытывают влияние на поведение, но не только со стороны биологически обусловленных побуждений, неосознаваемых мыслей и эмоций или различных событий в окружающей их среде.

- Люди — мыслящие существа и активно «планируют» свое личностное становление и развитие. Мышление позволяет им выбрать те формы поведения, которые им более желательны.

- Никакого «среднего типа» («усредненной модели») среди людей не существует — каждая личность уникальна.

- Главным предметом изучения развития человека (в противовес акценту психоанализа на депрессиях, аномалиях развития, болезнях) должны стать такие положительные качества, как здоровье, доброта, нормальное развитие, совершенство.

- У людей есть собственные мотивы, побудительные стимулы к развитию их неповторимого внутреннего мира, к его полной реализации.

Сторонников гуманистической теории прежде всего интересуют следующие вопросы: кем способен стать человек? как могут люди полностью реализовать свой потенциал?

Наибольший вклад в развитие гуманистической теории внес А.Х. Маслоу. В начале научной карьеры он испытал сильное влияние психоанализа и был убежден, что фрейдизм способен объяснить все формы и мотивы человеческого поведения. Однако когда в первые годы XX в. познакомился с бихевиоризмом Уотсона, то увлекся его идеями. Сам ученый писал об этом так: «Я открыл для себя Дж. Уотсона и переметнулся на сторону бихевиоризма. Для меня это было сильнейшим потрясением, вызвавшим огромное воодушевление... Когда Берта (жена Маслоу. — Авт.) зашла за мной, я протанцевал с ней по всей 5-й авеню. Я без конца обнимал ее —

50 Глава II. Закономерности и динамика психического развития в онтогенезе

настолько глубоко взволновала меня теория Уотсона. Это было прекрасно!» [29, с. 53].

В те годы бихевиористы проводили в своих лабораториях эксперименты над крысами и, наблюдая за их поведением, пытались лучше понять человеческое поведение.

А.Х.Маслоу родился в Бруклине (Нью-Йорк) в еврейской семье, эмигрировавшей из России. Когда в его семье родился первый ребенок, ученый-теоретик обнаружил серьезный пробел в своих знаниях по психологии. Он понял, что психоанализ с его утверждениями о контроле над поведением человека со стороны его биологических инстинктов и о конфликтности развития детей не позволяет ему до конца понять своего ребенка.

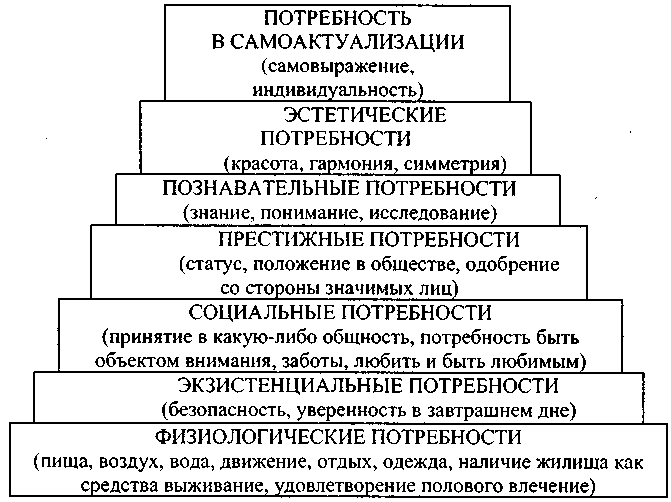

Согласно теории А.Х.Маслоу, каждый человек обладает мо-тивационным набором, который помогает ему удовлетворять потребности, необходимые для выживания. Это потребности в пище, воздухе, воде, сексе и т.д.

Переход на II уровень (потребности в безопасности и уверенности в будущем) возможен лишь при условии, если удовлетворены потребности I уровня. Мы не вправе ожидать от ребенка, что он сам начнет заниматься такими видами деятельности, которые будут способствовать его самореализации (рисование, развитие навыков чтения, налаживание хороших отношений со сверстниками и т.п.), если не удовлетворены его важнейшие биологические потребности I уровня и потребность в безопасности (II уровень). Только в том случае, если эти потребности удовлетворены, и при уверенности в том, что они и в будущем будут удовлетворяться нормально, человек может переходить к удовлетворению других, более высоких потребностей — в любви и принадлежности к конкретной социальной группе (социальный статус), в самооценке и самореализации. Только удовлетворив потребность самого высокого уровня — потребность в самореализации, - человек может стать здоровым, творческим и независимым существом, в полном смысле слова личностью. И тогда он способен успешнее решать различные проблемы, лучше понимать себя и других, разумнее выстраивать межличностные отношения и полностью отдать себя любимому делу, в которое он свято верит.

Однако достичь самореализации чрезвычайно трудно, и практически большинство людей никогда не поднимаются на этот уровень. Но даже те, кому удается достичь его, не могут оставаться на нем постоянно, так как самореализация — это процесс, а не законченное состояние.

§ 1. Причины и сущность психического развития ребенка 51

Иерархия потребностей по А.Х. Маслоу

Физическая, умственная, социальная и эмоциональная подсистемы существуют в человеке в постоянном взаимодействии и также непрестанно влияют на его развитие и поведение, разделить же их можно только в научном анализе, в мышлении, в целях углубленного изучения каждой из них и организма в целом. И как невозможно понять, скажем, сердечно-сосудистую систему без рассмотрения целостной системы организма, точно так же мы никогда не поймем поведение, развитие и отношения ребенка с окружающими, если будем изучать каждую его подсистему изолированно от других.

Рассмотрим такой пример. Девочка учится в III классе, и ей предстоит пройти тестирование для определения ее успехов в прошедшем учебном году. Если девочка в момент проверки устала или голодна, то она либо не выполнит задание, либо выполнит гораздо хуже, чем в том случае, если ее физические и биологические потребности полностью удовлетворены.

52