Психология

| Вид материала | Документы |

- Программа вступительного испытания по предмету «Психология», 304.02kb.

- Рабочая Программа учебной дисциплины общая психология Трудоемкость (в зачетных единицах), 377.92kb.

- Программа дисциплины опд. Ф. 01 Психология цели и задачи дисциплины, 483.88kb.

- Пояснительная записка. Требования к студентам, 161.85kb.

- Программа курса «Специальная психология», 64.95kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины «интеграция детей с нарушениями в развитии», 121.66kb.

- Курса «Психология развития и возрастная психология». Данный курс реализуется в рамках, 174.64kb.

- Темы рефератов Раздел 1 Введение в психологию Тема 1 Психология как наука. Предмет, 85.99kb.

- Программа по курссу психология развития и возрастная психология, 321.36kb.

- Учебная программа (Syllabus) Дисциплина: Гендерная психология Специальность 050503, 189.24kb.

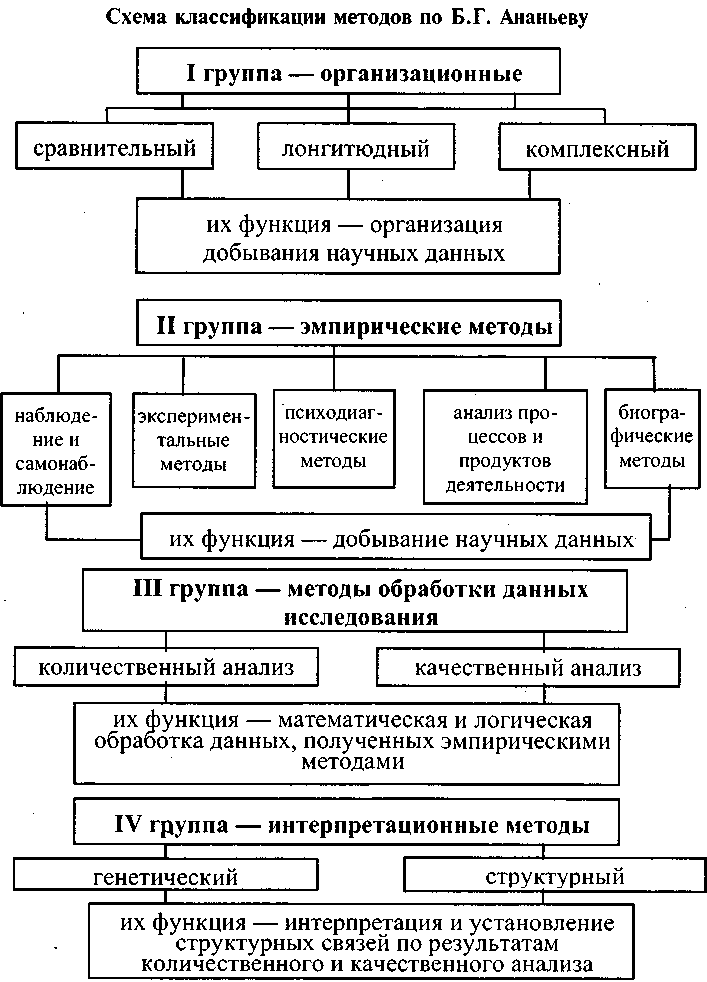

§ 2. Методы возрастной и педагогической психологии

13

развития психологических особенностей в процессе их целенаправленного формирования.

Третью группу составляют методы обработки данных. К н и м относятся количественный (статистический) и качественный анализы (дифференциация материала по группам, вариантам, описание случаев, как наиболее полно выражающих типы и варианты, так и являющихся исключениями).

Ч е т в е р т а я группа — интерпретационные методы. К н и м относятся генетический и структурный методы. Генетический позволяет интерпретировать весь обработанный материал исследования в характеристиках развития, выделяя фазы, стадии, критические моменты становления психических новообразований. Он устанавливает «вертикальные» генетические связи между уровнями развития. Структурный метод определяет «горизонтальные» структурные связи между всеми изученными характеристиками личности.

Любое психологическое исследование имеет несколько общих этапов. Первый — подготовительный. Собранные предварительные сведения дают возможность выдвинуть гипотезу — предположение о каких-либо психологических закономерностях, которое проверяется на следующем этапе. Второй — набор данных исследования. На этом этапе путем применения разных конкретных методик получают данные, которые определяются характером поставленной задачи. Для сбора данных используются, как правило, несколько методов в их сочетании. Третий этап — обработка данных. Проводится количественный и качественный анализ данных исследования, который дает возможность выявить существующие связи и закономерности. В обработке материала выделяют следующие моменты: первичный анализ (анализ каждого отдельно зафиксированного факта); первичный синтез (установление связей между данными первичного анализа и выдвинутой ранее гипотезой); сравнительный (вторичный) анализ (выделение тех фактов, которые устойчиво повторяются); вторичный синтез (объединение этих факторов, сопоставление их с гипотезой и нахождение существенных закономерностей). Четвертый этап — интерпретация, истолкование полученных данных на основе психологической теории.

Исходный момент комплексной работы по определению индивидуально-психологических характеристик личности — набор первичной информации о личности, поведении и деятельности диагностируемого субъекта. Основными методами, принятыми в современной психологии для решения этой задачи, являются наблюдение и тестирование. Напомним известные в современной

14 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

психологической науке рекомендации по практическому применению этих методов.

Под наблюдением понимается целеустремленное и планомерное восприятие объекта наблюдения с последующей систематизацией фактов и осуществлением выводов. Педагогическая наблюдательность включает два взаимосвязанных компонента: перцептивный и эмпатийный. Целенаправленное восприятие учителя, составляющее основу перцептивного компонента наблюдательности, требует определенной тренировки и предполагает тонкую дифференцировку выразительных движений лица, пантомимики школьников, т.е. «анализирующее наблюдение», которое всячески поощрял в своей педагогической деятельности А.С. Макаренко.

Эмпатия, как известно, характеризуется способностью к отображению внутреннего мира другого человека, его мыслей и чувств. Понимание и «эмоциональная сопричастность» — не только результат мышления или переживаемых чувств, но одновременно и результат наблюдений. Именно поэтому при характеристике и развитии педагогической наблюдательности в качестве одного из компонентов надо рассматривать способность к эмпатии. Учитель должен уметь становиться на точку зрения учащегося, имитировать его рассуждения, предвидеть возможные трудности в деятельности ученика, понимать, как он воспринимает конкретную ситуацию. Наблюдение служит тем источником, через который учитель может получить знания, необходимые для подобного отражения. В качестве самоконтроля правильности познания мира другого человека могут служить рефлексивные суждения. Следует подчеркнуть, что метод наблюдения — главный и наиболее доступный для учителя. Кроме того, он обеспечивает не только сбор и фиксирование наблюдаемых фактов, но и анализ причин, их порождающих.

Основные требования к методу психолого-педагогического наблюдения:

- Наблюдение должно иметь конкретную цель. Чем точнее цели наблюдения, тем легче регистрировать результаты и делать достоверные заключения.

- Наблюдение должно проходить по заранее выработанному плану. Если речь идет о деятельности наблюдаемого, то требуется заранее составить вопросник — что нас интересует в этой деятельности. Результаты подробно фиксируются (записями, фото, звукозаписями и т.п.).

§ 2. Методы возрастной и педагогической психологии

15

- Количество исследуемых признаков должно быть минимальным, и они должны быть точно определены. Чем точнее и детальнее сформулированы вопросы об исследуемых признаках и чем вернее определены критерии их оценок, тем большую научную ценность имеют получаемые сведения.

- Психолого-педагогические явления следует наблюдать в естественных условиях. Если, например, объектом исследования является учебная работа детей на уроке, то рекомендуется выбирать второй, третий и четвертый уроки, так как на последних дает о себе знать усталость, а во время первого урока — некоторая сонливость. Нежелательно наблюдать эффективность учебной деятельности в конце учебной четверти, так как у школьников могут появляться признаки переутомления.

- Сведения, получаемые путем различных наблюдений, должны быть сравниваемыми: с применением одинаковых критериев; с сопоставлением данных, полученных через равные промежутки времени; в одних и тех же оценках и т.д.

- Наблюдатель должен заранее знать, какие ошибки могут иметь место при наблюдении, и предупреждать их (подробнее об этом см.: [11, с. 76-88]).

Отдавая должное возможностям наблюдения, особенно в деятельности учителя, следует иметь в виду, что на протяжении уже многих десятилетий в международном опыте наиболее цивилизованных стран широко и эффективно использовалось тестирование.

К сожалению, в нашей стране этот опыт длительное время замалчивался или осуждался, а тесты, соответственно, не разрабатывались. Не будем здесь обсуждать причины происшедшего, отметим лишь то, что к настоящему времени возможности и необходимость применения тестов для диагностики индивидуально-психологических характеристик осознаны.

Тестирование — это метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. Существуют три основные сферы тестирования: а) образование — в связи с увеличением продолжительности обучения и усложнением учебных программ; б) профессиональная подготовка и отбор — в связи с темпом роста и усложнением производства; в) психологическое консультирование — в связи с ускорением социодинамических процессов. Тестирование позволяет с известной вероятностью определить актуальный уровень развития у индивида необходимых навыков,

16 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

знаний, личностных характеристик. Сам процесс тестирования может быть разделен на следующие этапы: 1) выбор теста с учетом цели и степени его достоверности; 2) его проведение определяется инструкцией к тесту; 3) интерпретация результатов. На всех трех этапах нужен профессионализм, участие или консультация психолога.

Тест (англ. test — проба, испытание, проверка) - стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание, предназначенное для установления количественных или качественных индивидуально-психологических различий.

Существуют разнообразные классификации тестов1. Они могут подразделяться:

- по особенностям используемых тестовых задач на тесты вербальные и тесты практические;

- по формам процедуры обследования — на тесты групповые и индивидуальные;

- п о направленности — на тесты интеллекта и тесты личности;

- в зависимости от наличия или отсутствия временных ограничений — на тесты скорости и тесты результативности;

- тесты различаются также по принципам конструирования, например, в последние десятилетия активно разрабатываются

компьютерные тесты.

Вербальные тесты — т и п тестов, в которых материал тестовых задач представлен в словесной (вербальной) форме. Основным содержанием работы испытуемого являются операции с понятиями, мыслительные действия в словесно-логической форме. Вербальные тесты чаще всего направлены на измерение способности к п о н и м а н и ю словесной и н ф о р м а ц и и , навыков оперирования грамматическими языковыми формами, овладения письмом и чтением, также распространены среди тестов интеллекта, тестов достижений и при оценке специальных способностей (например, тесты творческих способностей, составление рассказов и т.д.).

Практические (невербальные) тесты — т и п тестов, в которых материал тестовых задач представлен заданиями в наглядной форме (например, составление фигур, дополнение изображения, определенные действия по образцу, составление изображения из кубиков или перерисовывание). Считается, что практические тес-

1 См.: Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб., 1999.

§ 2. Методы возрастной и педагогической психологии

17

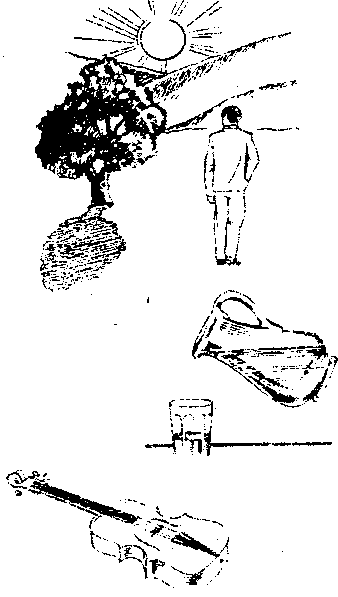

ты уменьшают влияние языковых и культурных различий на результат исследования и особенно хороши при изучении детей (например, невербальная шкала теста интеллекта Векслера — рис. 1). Тесты групповые — предназначены для одновременного обследования группы испытуемых. Число одновременно тестируемых лиц ограничивается, как правило, воз-можностями контроля и наблюдения со стороны обследующего. Обычно максимально допустимое количество лиц в обследуемой группе — 20—25 человек. Важным является строгое соблюдение условий самостоятельности работы каждого испытуемого, исключение возможности влияния со стороны других тестируемых лиц (заимство-в а н и е результатов, консультирование, отвлекающие контакты и т.п.). Такая ф о р м а обследования для детей является более привычной, так как напоминает естественные условия обучения и осуществления контроля знаний в классе, и поэтому часто используется школьными психологами.

Рис. 1. Образцы заданий субтеста

«недостающие детали» невербальной

шкалы теста интеллекта Векслера

Следующая разновидность тестов — индивидуально-ориентированные; они реализуют индивидуальный подход к диагностике психологических особенностей и поведения испытуемого. В ходе обследования испытуемому сначала предъявляют задание средней трудности. В случае правильного решения уровень трудности повышается, а в случае ошибки — снижается. Таким, образом, путем предъявления относительно небольшого ко-

] 8 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

личества заданий может быть достоверно установлен точный показатель успешности испытуемого. Как правило, тесты конструируются на основе компьютерного предъявления заданий с учетом индексов трудности.

Тесты интеллекта (лат. intellectus — понимание, познание), или тесты общих способностей, предназначены для измерения уровня интеллектуального развития и являются одними из наиболее распространенных в психодиагностике. Первые тесты интеллекта были созданы Ф. Гальтоном, с т р е м и в ш и м с я охватить «измерением и числом операции ума». Заметный вклад в развитие идей Ф. Гальтона был внесен работами Дж. Кэттелла, положившими начало широкому использованию «умственных тестов». В большинстве случаев в тесте интеллекта испытуемого на специальном бланке предлагается установить указанные инструкцией логические отношения классификации, аналогии, обобщения и др. между терминами и понятиями, из которых составлены его задачи. Иногда задачи строятся из рисунков, геометрических фигур и т.д.

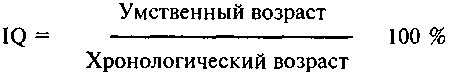

Существуют различные тесты интеллекта, позволяющие определить IQ — к о э ф ф и ц и е н т интеллектуальности человека, который рассчитывается по формуле

Широко распространен тест Векслера, позволяющий не только получить «общий интеллектуальный показатель» для детей 4—16 лет, но также оценить отдельно вербальный и невербальный интеллект ребенка.

Тесты специальных способностей — группа психодиагностических методик, предназначенных для измерения уровня развития отдельных аспектов интеллекта и психомоторных функций, преимущественно обеспечивающих эффективность в конкретных, достаточно узких областях деятельности. Обычно различают следующие группы способностей: сенсорные, моторные, технические (механические) и профессионализированные (счетные, музыкальные, скорости чтения и понимания прочитанного и др.). Наибольшее распространение получили комплексные тестовые батареи способностей.

§ 2. Методы возрастной и педагогической психологии

19

Разновидностью тестов способностей можно считать тесты креативности (лат. creatio — сотворение, создание) — группа психодиагностических методик, предназначенных для измерения творческих способностей личности (способности порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации). Первые тесты креативности появляются в 50-х гг., и их развитие постепенно становится одним из основных направлений в с о в р е м е н н о й зарубежной психодиагностике. Наиболее известные тесты для измерения познавательного аспекта креативности разработаны Дж. Гилфордом с сотрудниками (1959) и Э. Торрансом (1962). В отечественной психологии разработана оригинальная методика «креативного поля» Д.Б. Богоявленской (1983).

Тесты личностные — группа тестов, направленных н а измерение неинтеллектуальных проявлений личности. Тесты личностные — понятие собирательное, включающее в себя методы психодиагностики, с помощью которых измеряются различные стороны личности индивида: установки, ценностные ориентации, отношения, эмоциональные, мотивационные и межличностные свойства, типичные формы поведения. Известно несколько сот разновидностей личностных тестов. Они обычно имеют одну из двух форм: объективные тесты действия и ситуационные тесты. Объективные тесты действия представляют собой относительно простые, четко структурированные процедуры, ориентирующие обследуемого на выполнение какой-либо задачи. Особенностью ситуационных тестов является помещение обследуемого в ситуации, близкие к реальным.

Компьютерные тесты, несмотря на их широкое распространение и на наличие определенных плюсов (автоматизация обработки, уменьшение эффекта воздействия экспериментатора), недостаточно гибки в интерпретации данных и не могут полностью заменить работу профессионального психолога.

Тесты скорости (англ. speed tests) — т и п психодиагностических методик, в которых основным показателем продуктивности работы испытуемых является время выполнения (объем) задач тестовых. Такие тесты обычно включают большое количество однородных заданий (пунктов). Объем материала выбирается таким образом, чтобы за отведенное (постоянное для всех испытуемых) время ни один из обследованных не успевал справиться со всеми задачами. Тогда показателем продуктивности будет количество правильно выполненных заданий.

20 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

Тесты достижений направлены на оценку достигнутого уровня развития навыков, знаний и умений индивида, как правило, после завершения обучения. Они относятся к наиболее многочисленной группе психодиагностических методик (по числу конкретных тестов и их разновидностей). Существуют широкоориентированные тесты, применяемые для оценки навыков по основным, рассчитанным на продолжительное время целям обучения (тесты на понимание научных принципов, восприятие литературы и т.д.) и комплексные тестовые батареи общих достижений, приспособленные для измерения интеллектуальных и практических навыков, охватывающих универсальные области обучения.

Другую большую группу тестов школьных достижений1 составляют методики по конкретным учебным предметам (достижения в чтении и математике) и более специализированные тесты, направленные на исследование усвоения отдельных тем, частей учебной программы, комплексов действий и т.д.

Тесты достижений ориентированы на измерение степени усвоения ключевых понятий, тем и элементов учебной программы, позволяют соотнести уровень достижений учащегося по предмету в целом и по отдельным существенным его элементам с аналогичными показателями в классе или в любой другой выборке испытуемых. Эта оценка носит более объективный характер и требует меньших затрат времени, чем традиционная школьная оценка. Большинство тестов достижений предназначены для учителей, а не психологов.

Разновидностью тестов достижений можно считать тесты критериально-ориентированные, которые предназначены для определения уровня индивидуальных достижений относительно некоторого критерия на основе логико-функционального анализа содержания заданий. В качестве критерия (или объективного эталона) обычно рассматриваются конкретные знания, умения, навыки, необходимые для успешного выполнения той или иной задачи. Тесты критериально-ориентированные — методики психологической диагностики, позволяющие выявить, насколько испытуемый владеет знаниями и навыками умственных действий, которые необходимы и достаточны для выполнения'определенных классов учебных или профессиональных заданий. Критерием служит наличие или отсутствие этих знаний. По своей сущности эти тесты

1 См.: Майоров А.Н. Тесты школьных достижений: конструирование, проведение, использование. СПб., 1997.

§ 2. Методы возрастной и педагогической психологии

21

представляют собой инструмент обратной связи в организации процесса обучения; другими словами, позволяют обнаружить при анализе результатов конкретные недочеты умственного развития как отдельных индивидов, так и целых групп и наметить меры их ликвидации.

Кроме того, существуют и тесты, ориентированные на социально-психологический норматив или общественно заданный объективный содержательный эталон (например, ШТУР — школьный тест умственного развития).

Проективные методы (лат. projectio — выбрасывание вперед) — совокупность методик, направленных на исследование личности с п о м о щ ь ю использования неопределенных, неоднозначных (слабоструктурированных) стимулов, которые испытуемый должен конструировать, развивать, дополнять, интерпретировать. Проективные методы — совокупность методик целостного изучения личности (что является для некоторых авторов основанием рассмотрения их как одной из форм личностных тестов). Они основываются на психологической интерпретации результатов проекции, под которой в данном случае понимается не только средство психологической защиты, но и обусловленность процессов восприятия следами памяти всех прошлых восприятий. Личность «проецирует» себя тем ярче, чем менее стереотипны ситуации-стимулы.

Различают следующие группы проективных методик1:

- конститутивные - структурирование, оформление стимулов, придание им смысла (например, пятна Роршаха);

- конструктивные — создание из оформленных деталей осмысленного целого (например, тест Мира);

- интерпретативные — истолкование какого-либо события, ситуации {тест тематической апперцепции);

- катартические — осуществление игровой деятельности в специально организованных условиях {психодрама);

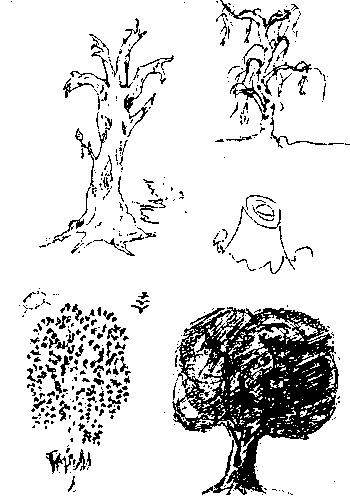

- экспрессивные — рисование на свободную или заданную тему (например, методика «Дом-дерево—человек», рис. 2);

- импрессивные — предпочтение одних стимулов (как наиболее желательных) другим (пример: выбор цвета в методике Люшера);

- аддитивные — завершение предложения, рассказа, истории (например, разные варианты завершения предложения).

1 См.: Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб., 1999.

22 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

Рис. 2. Рисунок дерева (выполнено лицами, обладающими оригинальностью суждений, необычностью характера, самобытной индивидуальностью)

Особого внимания заслуживает специфика реализации в возрастной и педагогической психологии методологических принципов психологического исследования — принципов детерминизма, единства психики и деятельности, объективности и развития (их содержание р а с к р ы т о в курсе о б ш е й психологии). При раскрытии содержания принципа детерминизма следует обратить внимание на специфику причин психического развития: а) показать особую роль обучения и воспитания в процессе формиро-в а н и я л и ч н о с т и ; б) рассмотреть степень сформиро-ванности головного мозга ребенка и его нервной системы в целом, а также уровень психического развития на каждом возрастном этапе; в) учесть влияние предыдущих этапов психического развития на последующие. При реализации принципа единства психики и деятельности учесть: а) связь психического развития ребенка и ведущей деятельности на определенной стадии его развития; б) фактическую трансформацию этого принципа в принцип изучения детей в процессе их обучения и воспитания; в) необходимость изучения поведения и деятельности ребенка в рамках трех ее типов - ведущей, зарождающейся новой, более прогрессивной и сохраняющейся «прошедшей» формы деятельности. Содержание принципа объективности в возрастной и педагогической психологии также включает ряд моментов: а) при сравнении детей по уровню психического развития и особенностей формирования личности ребенка (школьника) учитывать социально-экономические, исто-

§ 2. Методы возрастной и педагогической психологии

23

рические, этнопсихологические различия; б) при исследовании эффективности новых методов обучения и воспитания, резервов психического развития обеспечивать максимально возможную эквивалентность экспериментальной и контрольной групп; в) методики исследования должны строиться в соответствии с целями и задачами обучения и воспитания в конкретном возрастном периоде. При реализации принципа развития необходимо: а) иметь полное, разностороннее и глубокое знание психических особенностей возраста, предшествующего изучаемому; б) иметь четкое представление о главных тенденциях развития на последующих возрастных ступенях; в) создавать условия для определения актуального уровня развития и «зоны ближайшего развития» ребенка, т.е. его потенциальных возможностей.

Специфические требования предъявляются и к конкретным методам исследования развития, деятельности и индивидуально-психологических особенностей личности ребенка (школьника). Рассмотрим на примере использования эксперимента как одного из ведущих методов. При организации экспериментального исследования следует выполнить следующие требования: а) заманчивость деятельности, выполняемой ребенком; б) кратковременность экспериментальной процедуры; в) постоянство стимульного материала по содержанию на протяжении нескольких возрастных периодов; г) легкость овладения формальной стороной выполняемой и регистрируемой в эксперименте деятельности; д) возможность завершения каждого экспериментального задания удачей для испытуемого или хотя бы видимостью удачи. И чем младше ребенок, тем эти требования жестче (подробнее см.: [15, с. 35-74; 4, с. 2-19]).

Завершим главу о предмете, задачах и методах возрастной и педагогической психологии высказыванием видного отечественного психолога Б.М.Теплова о том, что «объяснение в психологии включает в себя: 1) соотношение субъективного образа с той объективной реальностью, которая является объектом отражения;

- установление нервных механизмов процесса отражения;

- выяснение зависимости явлений сознания от тех общественных условий, которыми они определяются, и от той объективной деятельности, в которой выражается бытие человека» [20, с. 288].

24