Психология

| Вид материала | Документы |

- Программа вступительного испытания по предмету «Психология», 304.02kb.

- Рабочая Программа учебной дисциплины общая психология Трудоемкость (в зачетных единицах), 377.92kb.

- Программа дисциплины опд. Ф. 01 Психология цели и задачи дисциплины, 483.88kb.

- Пояснительная записка. Требования к студентам, 161.85kb.

- Программа курса «Специальная психология», 64.95kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины «интеграция детей с нарушениями в развитии», 121.66kb.

- Курса «Психология развития и возрастная психология». Данный курс реализуется в рамках, 174.64kb.

- Темы рефератов Раздел 1 Введение в психологию Тема 1 Психология как наука. Предмет, 85.99kb.

- Программа по курссу психология развития и возрастная психология, 321.36kb.

- Учебная программа (Syllabus) Дисциплина: Гендерная психология Специальность 050503, 189.24kb.

Литература

- Ананьев Б.Г. О методах современной психологии // Психологические методы. Л., 1976.

- Блонский П.П. Педология / Под ред. В.А. Сластенина. М., 1999.

- Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и коммент. О.Шуаре Марта. М.,1992.

- Волков Б.С. Методы изучения психики ребенка. М., 1994.

- Выготский Л. С. Лекции по педологии. Ижевск, 2001.

- Габай Т.В. Педагогическая психология: Учеб. пособие. М., 1995.

- Залкинд А.Б. Педология: утопия и реальность. М., 2001.

- Зеньковский В.В. Психология детства. Екатеринбург, 1995.

- Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник. М., 1999.

- Кулагина И.Ю. Возрастная психология. М., 1996.

- Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000.

- Немое PC. Психология: Учебник. Кн. 2. М., 2001.

- Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России. Дубна, 1995.

- Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология. М., 1999.

- Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И. Щербакова. М., 1987.

16. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблужде

ния, перспективы / Пер. с англ. М., 2001.

- РегушЛ.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб., 2001.

- Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н/Д, 2000.

- Талызина Н.Ф. Курс педагогической психологии. М., 2000.

- Теплое Б.М. Избранные труды: В 2 т. М., 1985. Т. 2.

- Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Собр. соч. М., 1948. Т. 8.

ПЛАН-ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для закрепления материала по теме и овладения приемом самозачета для всех последующих тем оцените качество усвоения нижеперечисленных понятий.

Возрастная психология, лонгитюдный метод исследования, ме

тоды, методика психологического исследования, методология, обра

зование, онтогенез, педагогическая психология, педология, понятие,

предмет научной дисциплины, развитие, термин, тест, восприятие

как перцептивный процесс, мышление как ступень познания и про

цесс решения задач, фрейдизм и неофрейдизм в психологии, бихевио

ризм как направление в психологии, когнитивная психология, гума

нистическая психология.

План-задание для самостоятельной работы

25

ОБРАЗЕЦ

« » 20 г.

Начало: ч мин

Письменный самозачет

по теме «Предмет, задачи и методы

возрастной и педагогической психологии»

1. Возрастная психология — отрасль психологии, изучающая

закономерности психического развития человека и его психоло

гические особенности на различных возрастных ступенях (детство,

отрочество, юность и т.д.).

Второй вариант определения возрастной психологии: предметом возрастной психологии как научной дисциплины является психическое развитие и формирование личности в онтогенезе.

Возможны и иные варианты. Главное, чтобы были раскрыты общие и существенные признаки понятия.

Критерии оценки качества определений каждого понятия.

Полный и правильный ответ — раскрыты существенные и необходимые признаки, адекватная взаимосвязь между объемом и содержанием понятия — 1 очко; отсутствие ответа — 0 очков; мера полноты в промежутке от 0 до 1 очка (0,1; 0,2; 0,3; ... 0,9; 1) по вашему усмотрению, сверенному со словарем или учебником. Общая сумма очков по всей системе понятий оценивается в следующих баллах: «отлично» — за 16 и более очков; «хорошо» — за 11 — 15 очков; «удовлетворительно» — за 6—10 очков; «неудовлетворительно» — менее 6 очков.

- Составьте схему взаимосвязи основных методологических принципов, методов и конкретных методик психологического исследования, используя рекомендуемую литературу [4, 15].

- Подготовьте реферат на тему: «Педология и ее место в системе наук о человеке». В содержании реферата отразите предмет, задачи и методы педологии, ее историческое развитие в нашей стране и за рубежом, ее ценность для дисциплин психолого-педагогического цикла в современных условиях, используя следующую литературу:

Блонский П.П. Педология. М., 1934; Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т. 5. С. 257-321; Т.6; Выготский Л. С. Лекции по педологии. Ижевск, 2001; Петровский А.В. Обездушивание науки, или Продолжение енчмениады // Наука и жизнь. 1989. № 11. С. 110-115; 1989. № 12. С. 100-105; Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.

26 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990. С. 270; Фрадкин Ф.Л. Педология: мифы и действительность. М., 1991 // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; № 8; Шведин Б. Диагноз или приговор? // Знание - сила. 1990. № 5. С. 66—71; Зая-киндА.Б. Педология: утопия и реальность. М., 2001.

4. Проведите наблюдение за изменением сосредоточенности внимания учащихся и приемами его организации учителем на одном из уроков по профилю вашей работы по предложенной программе наблюдения:

а) обследование состояния внимания детей в начале урока

(приемы, применяемые учителем для мобилизации их внимания;

приход учителя в класс, его внешний вид, манера и способ обра

щения к классу и отдельным ученикам; создание у учащихся не

обходимой установки на произвольное внимание; оформление

класса и санитарно-гигиенические условия, способствующие мо

билизации внимания школьников на учебную работу);

б) анализ проявления внимания детей на разных этапах урока

(приемы и способы поддержания внимания школьников в про

цессе урока; устойчивость внимания, ее продолжительность, при

чины отвлечения; распределение внимания и его выражение; пе

реключение внимания, причины, вызывающие его; смена видов

внимания (непроизвольное, произвольное, послепроизвольное);

знание учителем возрастных особенностей внимания школьников

и умение управлять им; характер активности детей на уроке. Их

преобладающее эмоциональное состояние).

Проводя наблюдение, обратите внимание на следующие элементы урока:

- содержательность, четкая последовательность и логичность подачи учебного материала учителем. Эмоциональность и красочность изложения; привлечение уже усвоенных учащимися знаний, связь материала с жизнью;

- характер вопросов, предлагаемых учителем по ходу изложения нового материала, как один из приемов активизации самостоятельной деятельности школьников. Разнообразие методических приемов (беседа, рассказ, самостоятельная работа и групповые формы работы и т.д.);

- техническая оснащенность урока (телепередача, кино, магнитофон, компьютерные средства и др.), применение наглядных пособий; характер руководства восприятием и вниманием учеников при демонстрации наглядных пособий и использовании Т С О (технические средства обучения);

План-задание для самостоятельной работы

27

- уплотненность и темп ведения урока, а также их влияние на состояние внимания детей;

- другие способы привлечения внимания на уроке.

По материалам проведенной работы заполните «Карту наблюдения за изменением сосредоточенности внимания школьника на уроке» (по выбору студента — один или несколько ребят для сравнения).

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКА НА УРОКЕ

ВНИМАНИЯ

Фамилия, школа №

имя , класс

,

,

| учебн рядковый | ый предмет | | | , по- |

| номер урока | ||||

| Время (мин) | Ход занятия | Наблюдаемые факты | Балл 5:4:3:2 | Примечание |

| 1-5 | | | | |

| 6-10 | | | | |

| | | | | |

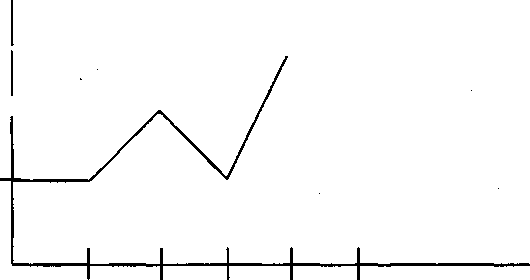

график (на оси

изменения внимания школьника в ординат — балл, на оси абсцисс -

Далее постройте течение двух уроков время по 5 мин).

Образец построения графика изменения сосредоточенности внимания ученика

5 —

4 —

а

лл

лл10

15

20

25 t (время в мин)

28 Глава I. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии

Значение баллов:

5 — в высшей степени внимателен, абсолютно дисциплинирован и очень старателен;

4 — достаточно внимателен, редко отвлекается (только по внешним поводам), достаточно добросовестно выполняет требования учителя;

3 — довольно частое отвлечение внимания, бывает, нарушает порядок;

2 - внимание отсутствует, ученик занимается посторонними делами, плохо ориентируется в том, что происходит на уроке.

Глава II

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ДИНАМИКА

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

В ОНТОГЕНЕЗЕ

§ 1. ПРИЧИНЫ И СУЩНОСТЬ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Возрастная и педагогическая психология обладает практически необозримым эмпирическим материалом. В мире выходит около десяти специализированных журналов (только Американская психологическая ассоциация издает три), публикуются материалы регулярных (в Европе ежегодных) конференций.

Главная проблема, на решение которой направлены усилия ученых в разных странах, является проблема соотношения наследственности и среды, роль обучения и воспитания в формировании человеческой психики. Решение этой проблемы, начиная с исторически первых публикаций по возрастной и педагогической психологии, сводилось к трем вариантам.

Первое направление при всем разнообразии взглядов отдельных авторов склонялось к приоритету наследственности. Сторонники такой позиции нередко рассматриваются в литературе как приверженцы биологизаторской (биогенетической) концепции. Данное направление идет от работ Г.Спенсера, С.Холла, Д.Болдуина,

30 Глава II. Закономерности и динамика психического развития в онтогенезе

К.Бюлера и других ученых. Авторы так или иначе опираются на идею рекапитуляции (от лат. recapitalatio — сжатое повторение бывшего прежде), вытекающую из биогенетического закона, сформулированного Э.Геккелем в 1866 г. («история зародыша есть краткое повторение истории вида»). Идея повторения в психическом развитии одного индивида (онтогенезе) этапов развития человечества (филогенеза) разными авторами раскрывалась по-своему, но важно, что в целом сторонники рассматриваемой точки зрения сводили к минимуму влияние социального фактора, считая, что этапы и результаты развития предопределены действием врожденной программы (зафиксированной генетически).

П р о т и в о п о л о ж н а я точка зрения, рассматривающая социальный фактор как определяющий в формировании психики человека, сформировалась в науке с начала XX в. под влиянием работ французской социологической ш к о л ы , начиная с работ Э.Дюр-кгейма, Г.Тарда, Ш.Блонделя, П.Жане и других ученых. С т о р о н н и -ки данного направления (социологизаторский или социогенетичес-кий подход) недооценивали и (или) сводили к минимуму роль наследственности, считая, что результат и содержание развития определены состоянием общественного сознания. Основным механизмом социализации признавалось подражание.

Наиболее же многочисленным следует признать третье направление, которое нередко называют теориями двух факторов, объединяя под этим названием самые разные научные школы, теории и авторов. Общим для такого объединения является рассмотрение ими и наследственности и среды как двух основных сил, влияющих и определяющих психическое развитие ребенка. Важен не только вопрос о том, что понимать под биологическим и социальным факторами, но и вопрос об их соотношении.

Первым принцип конвергенции двух факторов в начале XX в. выдвинул Вильям Штерн. По его мнению, оба фактора в равной мере значимы для психического развития ребенка и определяют две его линии. Эти линии развития (одна — созревание наследственно данных способностей и черт характера, другая — развитие под влиянием ближайшего окружения ребенка) пересекаются, т.е. происходит конвергенция.

Большинство современных сторонников позиции учета роли наследственности и среды в психическом развитии ребенка осуществляют свои исследования анализа причин и сущности психического развития ребенка с позиций следующих теорий: психоаналитической, когнитивной, теории поведения (бихевиоризм),

§ 1. П р и ч и н ы и сущность психического развития ребенка

31

биологической и гуманистической. Психоаналитическая теория появилась раньше других. Ее предмет — человеческие эмоции и межличностные отношения. Эту теорию иногда называют теорией развития личности. Когнитивная теория касается главным образом проблем мышления и процесса усвоения знаний. Теория поведения пытается объяснить, почему, когда и каким образом дети и взрослые обучаются вести себя так, а не иначе. Этологическая теория акцентирует внимание на сравнении поведения людей и животных в естественных условиях и на определении общего и специфического в их поведении, а также зависимости его от этих условий и других факторов. Гуманистическая теория рассматривает ребенка (и взрослого) как уникального индивида, целостную личность, стремящуюся к полному самоосуществлению (самореализации). Рассмотрим эти подходы подробнее.

Зигмунд Фрейд (1856—1939) родился в

г.Фрейбурге (Моравия), но более 80 лет

Психоаналитический

прожил в Вене.

подход

Дочь Фрейда, Анна, продолжила развитие психоаналитической теории после его смерти.

З.Фрейда более всего интересовало развитие человека как личности, проблемы, возникающие в процессе его личностного становления. Он рассматривал поведение как проявление биологических влечений, инстинктов и подсознательных мотивов человека, на которые влияют условия его воспитания в семье в детском возрасте, и считал, что мы не осознаем многих причин нашего поведения, поскольку они скрыты от нас, и что происходящее с нами есть результат деятельности подсознания («бессознательного»), «содержимое» которого накапливается в течение всей жизни.

Фрейд выделил три компонента человеческой психики, каждый из которых выполняет свои функции: «ид» (оно), «эго» («Я») и «суперэго» («сверх-Я»),

«Ид» — врожденный компонент, включающий общие инстинктивные влечения и поиск удовольствия. Его основные составляющие - либидо, т.е. позитивные любовные, сексуальные импульсы, и танатос, т.е. деструктивные, агрессивные импульсы.

«Эго» — та рациональная часть психики человека, которая объясняет ему происходящее и помогает ослабить или снять конфликт между его либидо и танатосом, с одной стороны, и тем,

32 Глава II. Закономерности и динамика психического развития в онтогенезе

что он перенимает от родителей в процессе воспитания или просто общения с ними, — с другой.

«Суперэго» — это примерно то же, что обычно называют сознанием, включая нормы поведения (как хорошего, так и плохого), усваиваемые с помощью родителей и подкрепляемые ими.

Взаимодействие «ид» и «суперэго» заключается в следующем: то, что «ид» принуждает нас делать, как правило, противоречит тому, что позволяет делать «суперэго». Они часто «конфликтуют» друг с другом, порождая чувство тревоги, нервозность или напряженность без какой-либо видимой и логически объяснимой причины. И м е н н о «эго» — рациональная, «объясняющая» часть личности — помогает разрешить конфликт между «ид» и «супер-эго», изобретает социально приемлемые способы удовлетворения желаний нашего «ид».

Существуя вместе, «ид», «эго» и «суперэго» обычно не противоречат друг другу. Все они действуют как «одна команда» под руководством «эго».

Фрейд полагал также, что дети проходят пять стадий психического, точнее, психосексуального развития, а характер протекания каждой из них оказывает конкретное воздействие на формирование личностных качеств. На каждой стадии интересы ребенка и окружающих его людей (родителей, педиатров, братьев и сестер, бабушек и дедушек, учителей, воспитателей и т.д.) сосредоточены вокруг какой-то определенной части тела, служащей источником получения удовольствия.

1. Оральная стадия (от рождения д о 2 лет). М и р малыша со

средоточен вокруг рта. Высшая степень удовлетворения на стадии

грудного вскармливания может привести к тому, что, став взрос

лым, ребенок будет предельно самостоятельным без видимых на

то о с н о в а н и й . И наоборот, неудовлетворенность, неприятные

ощущения в этот период могут обусловить формирование очень

зависимого взрослого.

Вы, наверное, знаете таких людей, которые постоянно раздражены, агрессивны или саркастичны, склонны к перееданию, грызут ногти, много говорят, курят, любят жевательную резинку, как сказал бы Фрейд, все они «застряли на оральной стадии развития».

2. Анальная стадия (от 2 до 3 лет). На этой стадии ребенку

прививаются навыки туалета. Его внимание сосредоточивается на

анальной области, на выделениях и испражнениях. Дети, успешно

прошедшие данную стадию, отличаются гибкостью мышления,

§ 1. Причины и сущность психического развития ребенка

33

великодушием, аккуратностью — чертами, которые сохраняются на всю жизнь.

Быстрое и сопряженное с насилием приучение к горшку может обернуться тем, что малыш «зациклится» на постоянных требованиях чистоты, на излишней приверженности правилам гигиены, чрезмерной опрятности. И наоборот, если родители не обращают внимания на то, как и куда ребенок отправляет свои естественные потребности, делает ли он это в горшок, в ползунки или на пол, то в результате может сформироваться взрослый, склонный к негативизму, анархичности в поведении, к желанию лидерства.

3. Фаллическая стадия (от 4 д о 5 лет). Н а этой стадии дети

внимательно изучают свои половые органы (нередки мастурба

ции). У них впервые появляется симпатия к родителям противопо

ложного пола и чувство неприязни к родителям одного с ними

пола. Возможные связанные с этими чувствами конфликты Фрейд

назвал эдиповым комплексом (у мальчиков) и комплексом Элек

тры (у девочек). Дети, успешно преодолевшие данную стадию,

обычно легко разрешают конфликты посредством отождествле

ния себя (идентификации) с родителями того же пола. Они начи

нают копировать образцы их поведения, интонации речи, при

чески и т.п.

Фрейд полагал, что мальчики, испытывавшие трудности на фаллической стадии, становятся робкими, застенчивыми, пассивными мужчинами. Что касается девочек, то они всю жизнь несут комплекс Электры как крест, только в каждый возрастной период по-разному это проявляется. Обычно он выражается в стремлении к половой связи с мужчинами или в желании иметь сына в качестве компенсации в случае отсутствия такой постоянной связи.

4. Латентная стадия (от 6 д о 12 л е т ) . В э т о м возрасте л и б и д о

(напомним: позитивные любовные, сексуальные импульсы) не

концентрируется в какой-то определенной части тела или органе,

а сексуальные потенции как бы дремлют в состоянии бездействия, покоя. Дети, успешно идентифицировавшие себя с представителями того же пола, начинают не только копировать, но и быстро усваивать нормы поведения, соответствующие их полу и одобряемые обществом.

5. Генитальная стадия (от 12 д о 18 л е т ) . В н и м а н и е р е б я т в н о в ь

сосредоточивается на своих половых органах, потом появляется

интерес к противоположному полу.

1. Заказ № 577.

34