Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 14-15 ноября 2008 г. Нижний Новгород / под ред. Н. М. Фортунатова. Нижний Новгород: Изд-во , 2008 с. Редакционная коллегия

| Вид материала | Сборник статей |

- Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 12-14 ноября 2009, 5641.86kb.

- Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 23-24 апреля 2003, 1941.16kb.

- Сборник статей по Материалам Всероссийской научной конференции, 16923.39kb.

- Конкурс школьных сочинений «Нижегородский Кремль», 43.59kb.

- Анализ рынка оборудования для производства алмазных сегментов Российская Федерация, 83.83kb.

- Программа тура: 1 день 17. 32 Отправление в Нижний Новгород, 124.35kb.

- Учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 030501 Нижний, 1855.66kb.

- Нижний Новгород Удачно завершился конкурс, 547.59kb.

- Курс лекций Нижний Новгород 2008 Печатается по решению редакционно-издательского совета, 2472.34kb.

- Законодательство о криминальном банкротстве в зарубежных странах. Монография / Нуждин, 380.12kb.

«ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ»: К ПРОБЛЕМЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ РОМАНА П.И. МЕЛЬНИКОВА «В ЛЕСАХ»

Иллюстрирование литературной классики – искусство, ставшее предметом научных исследований только в середине 50-х годов ХХ столетия, хотя живописные и графические сопровождения литературных произведений появились уже в 40-е годы Х1Х века. Одним из первых опытов подобного рода стал выпуск «Иллюстрированного альманаха», изданного Н.Некрасовым и И.Панаевым в 1845 году как приложение к «Современнику». Практически все иллюстрации альманаха носили объяснительный характер, подчеркивали безусловную связь литературы и действительности, имели в виду воспитание нового, демократического читателя, что соответствовало эстетическим принципам «натуральной школы». В дальнейшем практика и задачи иллюстрирования классических произведений значительно расширились. Русские художники не просто сопровождали движение сюжета и образную систему визуальным рядом, а создавали свой собственный вариант интерпретации авторской идеи. Именно с этих позиций в начале ХХ столетия М.Врубель создает иллюстрации к собранию сочинений М.Лермонтова, а Л.Пастернак к романам Л.Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Графическое сопровождение произведения постепенно приобретало характер явления, условно обозначаемого нами как «параллельный» сюжет. Несмотря на то, что зрительный ряд дискретен (выборочен) по отношению к тексту, ему принадлежит важная роль в формировании читательского восприятия произведения.

В живописной графике И.Глазунова, обратившегося в 1960-х годах к работе над 8-томным собранием сочинений П.И. Мельникова-Печерского (серия «Библиотека «Огонек» (1976)), автор дилогии представлен прежде всего как художник, запечатлевший типы национального характера, порожденные русской провинциальной действительностью. Пробуждая читательские ассоциации, иллюстрации стимулировали интерес к художественному пласту наследия Мельникова-Печерского, чье творчество долгое время рассматривалось прежде всего как источник разнообразных сведений этнографического характера.

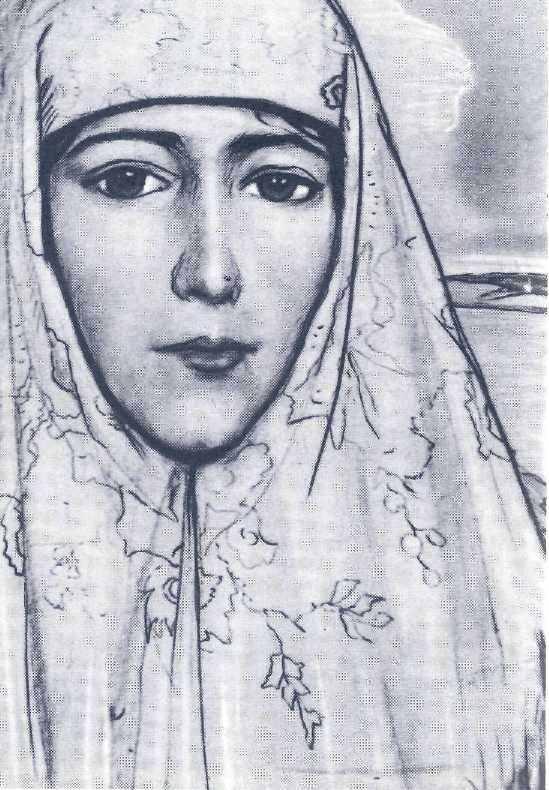

В иллюстрациях И.Глазунова эта сторона романа обойдена молчанием. В «параллельном сюжете» отсутствуют размышления Мельникова об истории русского народа, о значении верований древнего христианства и языческих традиций в судьбе России. Внимание читателя направлено на событийную сторону повествования, на воспроизведение облика действующих лиц. И.Глазунов сопровождает роман 24 иллюстрациями, 17 из которых индивидуальные и групповые портреты, а 7 воспроизводят место действия. Несмотря на различие «жанровой» специфики изображений (портрет и пейзаж) объединяющим их началом является ориентация на текст, причем многие иллюстрации представляют собой его непосредственное сопровождение.

И.Глазунов очень внимательный читатель, чутко улавливающий авторскую интонацию и смысловую значимость отдельных выражений и фраз, которые часто становятся импульсом, рождающим визуальный образ. Так, художник дает изображение матери Манефы, удалившейся в моленную после встречи с Якимом Стуколовым: «Стоит мать Манефа в моленной перед иконами, плачет горькими, жгучими слезами. Хочет читать, ничего не видит, хочет молиться, молитва на ум нейдет…» (2,175) Или авторское видение Егорихи, собирающей травы для исцеления любовной присухи Марьи Гавриловны: «Знахарка продолжала сбор трав и рытье кореньев. Тихо и плавно нагибала она стройный стан свой, наклоняясь к земле…» (3,397) Или графическое обозначение положения действующих лиц перед завязкой очередного событийного узла – решение Патапом Максимычем участи Параши и Василия Егорыча: «Четверо за чаем сидело, когда в уютные горенки Марьи Гавриловны вступил совсем упавший духом Василий Борисыч» (4, 238).

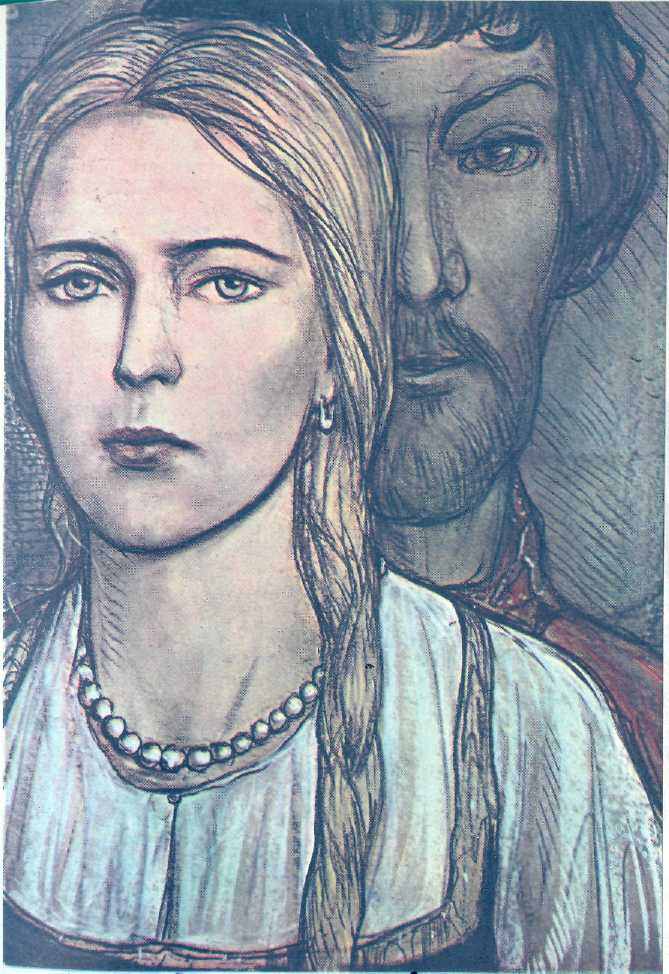

Создавая параллельный изобразительный ряд, художник объединяет иллюстрации в пары, предлагая читателю обнаружить скрытый смысл их соединения. Эта, казалось бы, техническая деталь оформления книги на самом деле способствует активизации читательских ассоциаций. Так, И.Глазунов объединяет на листе с оборотом портрет Якима Стуколова (илл.3) и Манефы (илл.4), град Китеж (илл.1) и парный портрет Насти и Алексея (илл.2), Свибловский погост (илл.23) и сцену встречи Параши в доме Чапуриных (илл.24), Клеопатру Ерахтурку (илл.21) и сцену в доме Марьи Гавриловны (илл.22). Таким образом перед читателем поставлена задача: уловить иногда едва ощутимую связь изображенных эпизодов, тем более, что в романе они находятся на довольно большом повествовательном расстоянии. Особый интерес в этом отношении представляет несколько пар: двойной портрет Насти и Алексея (илл.9) соединен в издании с изображением Фленушки (илл.10), голубец на могиле отца Варлаама (илл.11) с окном в доме Чапуриных (илл.12), портрет Иосифа Улангерского (илл.17) соединен с портретом Марьи Гавриловны после переезда из скита (илл.18).

Двойной портрет Насти и Алексея (илл.9) воспроизводит сюжетную ситуацию, которая обозначает предел их отношений и рождение нового знания Насти и себе и Алексее. Можно сказать, что в ней графически воспроизведена структура внутреннего монолога Насти: «Не чаяла она, что в возлюбленном ее нет ни удальства молодецкого, ни смелой отваги. Гадала сокола поймать, поймала серую утицу» (3,21). Композиционное решение портрета реализует обозначенную в изображении метафору, делает ее зримой: образ Насти заслоняет собой фигуру Алексея, расположенную на заднем плане. Пастельные, приглушенные тона цветового решения одежды (нежно-голубой сарафан героини и размыто-красная рубашка героя) усиливают контраст светлого лика Насти и серого оттенка лица Алексея. Можно предположить, что связующим звеном этого портрета с расположенным на обороте портретом Фленушки является неявно выраженная в романе близость психологического облика Насти и Фленушки, которая все же обозначена Мельниковым в способе речевой характеристики каждой героини. «Обличье соколье, а душа-то воронья» – именно эту мысль Насти об Алексее иллюстрирует И.Глузунов – неожиданно перекликается с бойким ответом Фленушки матери Назарете: «Не пужай, мать Назарета! Я ведь не больно из робких» (3,85). Иная жизнь, жизнь за пределами узкого круга скитского существования манит и Настю, и Фленушку, но столкновение с ней приносит одной гибель, другой горькое разочарование. При всем видимом различии характера обеих объединяет их способность к поступку, самостоятельность принятия решения собственной судьбы. Фленушке еще предстоит сделать свой выбор, но черно-белое изображение (никак не совпадающее с ее «цветным» восприятием действительности в этот период жизни) на портрете, следующем за парным изображением Насти и Алексея, можно рассматривать как предсказание ее трагической судьбы.

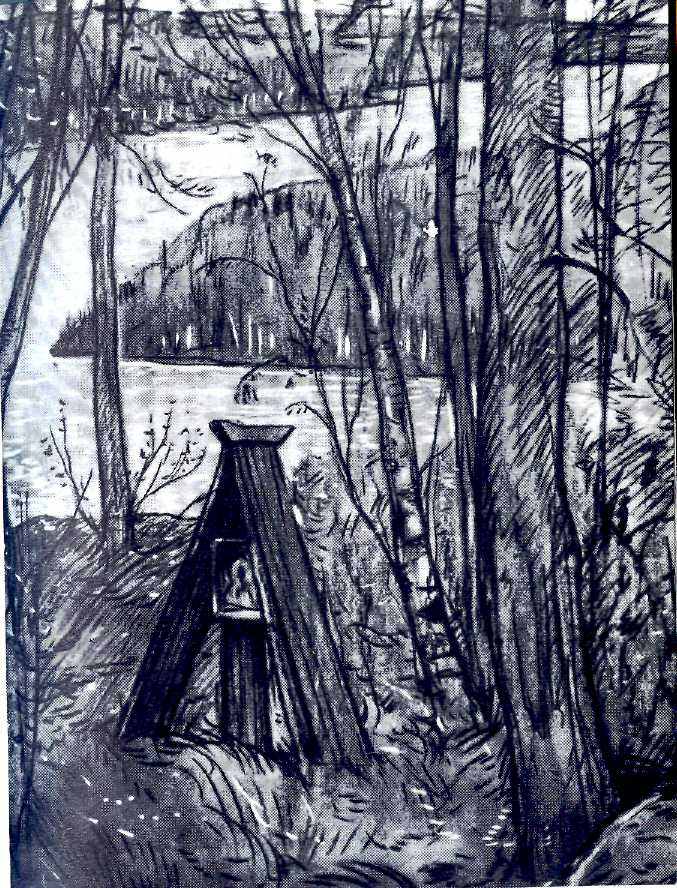

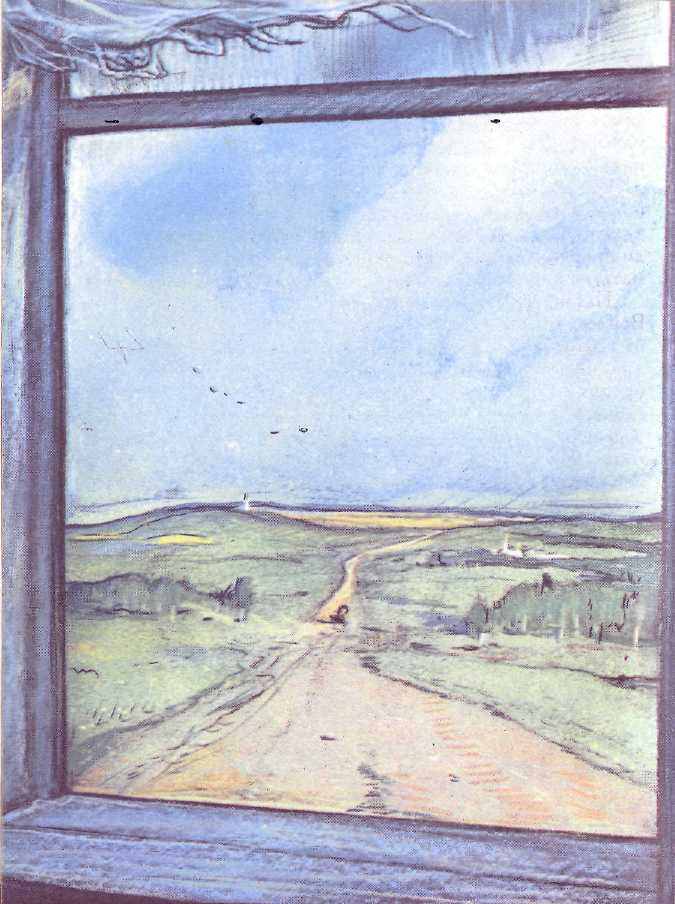

Менее очевидной оказывается связь графической пары изображения голубца в Заволжских лесах (илл.11) и окна в доме Чапурина (илл.12). Голубец на могиле отца Варлаама, одного из первых основателей Заволжских скитов, символизирует стойкость древнего благочестия. Изображение скромной могилы на фоне лесной реки – знак бренности мирского существования и величия духовного подвига веры, веры в вечную жизнь за пределами земной. И.Глазунов, избирая этот сюжет, напоминает читателю рассказ Мельникова о том, что к могилам подвижников старой веры люди шли во время весенних праздников, отождествляя весеннее возрождение и вечную жизнь претерпевших за старую веру, надеясь обрести здесь поддержку в испытаниях жизнью. Соединение этого сюжета с рисунком окна, в которое смотрит Патап Максимыч на покидающего его дом Алексея, – не столько «дословная» иллюстрация текста, сколько своеобразное размышление художника о бренности земного бытия. По-видимому, именно этим можно объяснить то, что обе иллюстрации безгеройны (хотя вторая предполагает «авторство» Патапа Чапурина) и носят обобщенно-философский характер. Окно, в которое смотрит Чапурин, – граница, разделяющая его и Алексея. Вглядываясь в даль, Чапурин пытается разглядеть его будущую судьбу. Глазунов «раскрашивает» иллюстрацию: в ней преобладают желто-зеленые тона, передающие оттенок тихой грусти, и вместе с тем не вызывающие тревожных ассоциаций. Однако предоставленная Алексею возможность преодолеть злое начало в себе и духовно возродиться через покаяние, о чем напоминала первая иллюстрация графической пары, так и не будет реализована им. В новом мире, куда уходит герой, он нарушит данный им обет молчания и погибнет.

Выполняя, казалось бы, вспомогательную роль, «параллельный» сюжет по мере развития действия приобретает некоторую самостоятельность по отношению к повествованию. И.Глазунов в свойственной ему констатирующей манере почти в каждом рисунке акцентирует то, что впоследствии определит судьбу персонажа. Изображенные на иллюстрациях герои и обстоятельства часто предваряют их появление в повествовании. Такое включение визуальных образов в сюжет выполняет роль предсказания событий, регулирует поток ассоциаций и настраивает читателя на восприятие текста в определенном ключе. Так, среди женских изображений в романе «В лесах» преобладают рисунки, где отмечены разные периоды в жизни Марьи Гавриловны (илл.7,8,15,18). Первое знакомство читателя с ней – парный портрет ее во время венчания со стариком Залетовым (илл.7) – на первый взгляд кажется излишней подробностью, тем более, что сам Залетов в повествовании появляется только в страшных воспоминаниях Марьи Гавриловны. Светлая сторона ее жизни – Евграф, а также счастливый период взаимоотношений с Алексеем не «прокомментированы» Глазуновым. В этом «зиянии» изобразительного сюжета заключается своеобразная подсказка, которую художник дает читателю: отсутствие рисунков, где бы Марья Гавриловна была изображена в светлые моменты жизни, предваряет рассказ о трагической участи этой героини во второй части дилогии, романе «На горах». Однако сюжетная линия Марья Гавриловна – Алексей оказывается воплощенной на другом уровне изобразительного текста – уровне символическом. Художественное чутье И.Глазунова превращает окно из детали бытовой в факт художественный. Образ окна играет роль элемента живописного сюжета, иллюстрирующего взаимоотношения героев. Изображая Марью Гавриловну у окна, И.Глазунов следует за текстом романа, показывая то, что происходит с ней после отъезда Алексея из скита («Две недели прошло… Грустная, ко всему безучастная Марья Гавриловна вдруг оживилась, захлопотала, и что ни день, то делалась суетливее <…>То битый час сидит у окна и молча глядит на дорогу, то из угла в угол метаться зачнет…(3,385). Так же, как и Патап Максимыч, Марья Гавриловна пытается рассмотреть-разгадать свое будущее, которое она связывает с Алексеем. Давая портрет ее в раме окна, художник выполняет его в черно-белой гамме: на темном фоне окна сияет белизной лицо, обрамленное резными затейливыми наличниками. Как сказочная царевна в тереме предстает перед читателем Марья Гавриловна. Ждет она добра молодца, который освободит ее из темницы, но ожиданиям не суждено сбыться. Следующее ее портретирование (илл.18) тоже связано с образом окна-свободы, которое приоткрылось, да и захлопнулось. На черно-белом рисунке Марьи Гавриловны И.Глазунов дает ее поясной портрет, соединяя его с изображением больших настенных часов, отсчитывающих уходящее время. Образ часов – символ движения – противопоставлен неизменности чувства тоски, владеющего Марьей Гавриловной в домике, стоящем высоко над Волгой: «И вот она опять невеста!... <…но..> Нет тихой радости, нет сердечной услады – одна тоска, одна печаль плакучая!.» (4,23). Данная Мельниковым характеристика внутреннего состояния героини контрастно противопоставлена образу другого мира, всплывающего в ее сознании, и символически обозначенного часами. Этот мир существует там, за окном, но нет в нем места Марье Гавриловне. Описывая жизнь героини в Нижнем, Мельников строит повествование на варьировании мотива свободы, о которой вспоминает Марья Гавриловна, признавая невозможность вернуться в счастливое прошлое и обрести покой и любовь в настоящем. Представление о свободе связано в ее сознании с образом Волги: «…из окон видны и могучая река и пестрая даль Заволжья», «по целым часам безмолвно, недвижно стоит у окна Марья Гавриловна, вперив грустные очи в заречную даль», «видна из окон другая река многоводная» (4,21-22). И Глазунов, как бы подтверждая невозможность для героини вернуться в счастливое прошлое и обрести счастье в будущем, не переводит вербальные образы на язык изображения: в сопровождающих роман рисунках нет изображения речных просторов, как нет свободы и воли в настоящем и будущем Марьи Гавриловны.

Предсказание судьбы Параши и Василья Борисыча также заключено в парных иллюстрациях погоста – церкви, где они венчаются уходом (илл.23) и сцены встречи молодых в доме Чапуриных (илл.24). Иллюстрируя место венчания, Глазунов лишь намечает черно-серые контуры одиноко стоящей среди разоренной деревни церкви. Реальное изображение места действия приобретает символический смысл, «опережает» рассказ Мельникова о темном и бессмысленном существовании героев, которое ожидает их в будущем («На горах»).

В живописной характеристике персонажей романа значительную роль играет передача в изображении точки зрения персонажа, правда в первой части дилогии иллюстраций подобного рода всего две – черно-белый портрет отца Михаила, настоятеля Красноярского скита (илл.6) и цветная иллюстрация, изображающая паломников, пришедших на берег Светлояра послушать колокольные звоны Китеж-града (илл.20).

Портрет отца Михаила содержит характеристику богатыря-игумена в восприятии Патапа Максимыча: «Эка здоровенный игумен-от какой, ровно из матерого дуба вытесан… Ему бы не лестовку в руку, а пудовый молот…Чудное дело, как это он с разбойниками-то не справился…» (2,262). В данном случае важным оказывается несоответствие черно-белого портретного изображения и «цветного», радостно-восхищенного одобрения Патапом Чапуриным всего, что увидел он в скиту. Иллюстрация, казалось бы, «спорит» с текстом, однако ее назначение – своеобразная подсказка, раскрывающая глубоко запрятанную в душе Чапурина романтическую струнку – веру в искренность и благородство людей старой веры. Это романтическое начало в душе Чапурина, заявленное в одной из первых иллюстраций к роману, неоднократно получит подтверждение в ходе повествования (прощение Алексея, Василья Борисыча, участие в судьбе Дуни Смолокуровой и т.д). Вместе с тем, бесцветности портрета можно дать и другое толкование: монохромность изображения фиксирует первое резко негативное впечатление Чапурина от скита, перед воротами которого его довольно долго держали на морозе.

Менее очевидной оказывается связь между образом Василья Борисыча и увиденной им картиной богомолья на Светлояре (илл.20). Из иллюстрации следует, что взгляд московского начетчика улавливает лишь внешнее проявление благочестия, ему не дано понять смысл Китежского летописца, читаемого «худощавым стариком с длинной, белой как лунь головой и совсем голым черепом»(4,95). Мирское владеет Васильем Борисычем: он вступает в спор со стариком, потом замирает и забывает о споре, увидев Дуню. Поэтому и на иллюстрации И.Глазунов объединяет эти две знаковые для героя фигуры и помещает их на фоне «чудного озера, отражавшего розовые переливы догоравшей вечерней зари»… (4,93). Сведущему в толковании Священного писания и вопросах веры Василию Борисычу Глазунов, так же, как и автор, отказывает в возможности увидеть Китеж-град. Мирское в конце концов одерживает верх в этой вялой и апатичной натуре, что и подтверждает последняя иллюстрация к роману (илл.22) – приезд новобрачных домой. Расхождение слова и дела – главное, на чем Мельников сосредоточивает внимание читателя, создавая образ Василия Борисыча, и что закрепляет в своих рисунках И.Глазунов.

В параллельном сюжете романа мирское настоящее и образ старой веры показаны как единое начало, искусственное противопоставление которого чревато не только личной, но и общественной трагедией. О художественных достоинствах и недостатках живописной графики И.Глазунова можно спорить, с чем-то не соглашаться. Но в них есть главное: они несут в себе эстетический и эмоциональный заряд большой силы. В них выразилась значительная ветвь отечественной культуры – культура чтения и восприятия русской классики, уважение и любовь к которой воспитывают в читателе иллюстрации к роману «В лесах».

О.Е. Баланчук

ИДЕЯ «СЕМЕЙНОГО ДЕСПОТИЗМА И СТАРИННОГО ПРЕДАНИЯ» КАК ОСНОВЫ РУССКОГО БЫТА В СТАТЬЕ

П.И. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКОГО «ГРОЗА»

Статья П.И. Мельникова-Печерского «Гроза». Драма в пяти действиях А.Н. Островского», несомненно, относится к числу наиболее интересных литературно-критических материалов писателя. Опубликованная в первом номере журнала «Библиотека для чтения» за 1860 год статья, с одной стороны, обнаруживает общие тенденции в оценках и интерпретации текста А.Н. Островского, сформированные общественно-политической ситуацией конца 1850 – 1860-х годов, а с другой – позволяет увидеть авторское начало, обусловленное творческой индивидуальностью и особым типом мышления критика.

Статья Мельникова-Печерского относится к жанру литературно-критического обзора, предмет рассмотрения которого указан в названии статьи. Но автор не ограничивается только критическим разбором указанного в названии произведения, более того драма Островского «Гроза» используется Мельниковым как источник для раскрытия собственной темы.

Мотивируя свой интерес к пьесе Островского, писатель обращается к статье Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». Уже во вступлении Мельников дает понять, что не собирается полемизировать с критиком, напротив, ключевое в концептуальном плане статьи Добролюбова понятие темное царство, вынесенное в название разбора, инициирует собственные размышления автора: «В №№ 7-м и 9-м “Современника” за прошлый год помещен был замечательный во многих отношениях разбор “сочинений А.Н. Островского”, в котором остроумный рецензент, г. Н.-бов, среду, представляемую нашим даровитым драматургом, весьма удачно назвал темным царством. Да, действительно, быт купеческий, быт мещанский, вообще быт тех людей, которых один безобразный суздальский дворянчик, с высоты величия и в справедливой гордости доблестными предками (которых, как гласит история, во время оно суздальские князья подчас бивали батогами, а подчас и “шелепами смиряли”) грамматически окрестил названием “людей среднего рода” – быт этих людей, где семейные и общественные отношения до крайности ложны – есть “темное царство”» [1, 99]. Понятие темное царство в контексте статьи Мельникова выступает минимальной моделью содержания добролюбовского текста и позволяет автору перейти от внешнего описания явления: «быт купеческий, быт мещанский, вообще быт тех людей, которых один безобразный суздальский дворянчик, с высоты величия и в справедливой гордости доблестными предками <…> грамматически окрестил названием «людей среднего рода» – быт этих людей, где семейные и общественные отношения до крайности ложны – есть «темное царство» – к раскрытию его внутренней сущности.

Стремление к выявлению семантики и этимологии понятия «темное царство» как явления русского быта обусловило жанровую специфику статьи. Как отмечалось выше, писатель не ограничивается жанровым каноном литературно-критического разбора: первая часть статьи строится как исторический очерк с элементами этно- и бытописаний. Он построен как многоплановое повествование, где описание фактов традиционного семейного быта сочетается со стремлением автора дать собственную интерпретацию понятия, что позволяет критику уже в первой части сформулировать историко-философскую концепцию русского семейного быта. Эффект оценки усиливается как за счет прямого выражения авторского отношения («Они владычествуют забитою, обезличенною, безответною молодежью, на основании свода патриархально-семейных законов, сложившихся на Руси под темным влиянием Сарая и Византии…»), так и путем введения своеобразных кодовых слов, направляющих читательское восприятие и раскрывающих авторские интенции.

Одной из смысловых доминант, концентрирующих информацию, в статье Мельникова является словосочетание «старинное предание». Будучи относительно устойчивой, общеизвестной лексической единицей, понятие «старинное предание» в мельниковском тексте выступает семантической «авторской инновацией» [2, 151].

Традиционно под словом предание понимается «рассказ, повествование, память о событии, перешедшая устно от предков к потомкам» [3]. В литературоведении данное понятие обозначает жанровое явление, вид устного народного творчества, который «сохраняя память о совершившемся событии и говоря о героическом поведении какого-либо деятеля, живет в памяти народа как устная, неписанная история» [4, 3]. Сохраняя семантическую доминанту понятия (устный характер бытования и отражение исторического опыта народа), автор дополняет его смысл: поучение, наставление, житейские правила. Соединение словосочетания старинное предание в одном контексте со словосочетанием семейный деспотизм превращает их в индивидуально-авторские синонимы, что позволяет автору уйти от многозначности и многомерности выражаемых ключевым понятием (предание) смыслов.

«Старинное предание», по мнению автора, является не просто одной из обязательных составляющих русского семейного быта, а определяет и организует его: «…некое священное и неприкосновенное предание устно передается из поколения в поколение и благоговейно хранится в наглухо закупоренных святилищах семейной жизни среднего рода людей» [1, 99]. Наличие оценочных прилагательных священное, неприкосновенное, метафорического сравнения святилище семейной жизни акцентирует безапелляционный, авторитарный характер предания как некой внешней формы, отражающей внутреннее содержание семейного быта. В свою очередь частотность употребления в тексте статьи метафор типа верховная жрица «Домостроя», жрецы домостройного алтаря, жертвоприношение богу старинного предания и т.п. определяет авторское видение семейных отношений: это мир, где царствует «старинное предание». Предание в понимании Мельникова принимает догматические очертания, дает нормы исповедания «правой веры», которые вмещаются в сознание не отдельного человека, а сохраняются в рамках родовых отношений (род как связь поколений, имеющих «общего родоначальника» [3, 1702]): «И переходит из рода в род, из века в век темное наследие, доставшееся нам от Сарая и Византии, вот уж более шестисот лет переходит. И передаются из поколения в поколение достойные предания невежества, и благоденствует окрепшее на русской почве самодурство, путем побоев и ругательств передающее грядущим поколениям неприкосновенные, нерушимые уставы “Домостроя”» [1, 100].

Предание как отражение внутренней жизни семьи имеет различные проявления, которые обнаруживаются, в том числе, и в письменных источниках. Главным источником семейного предания, по мнению автора, является «Домострой», свод «патриархально-семейных законов, сложившихся на Руси под темным влиянием Сарая и Византии и собранных вкупе еще в XVI столетии знаменитым благовещенским попом Сильвестром», свод «патриархального самодурства» [1, 99]. Однако первоначальное предание изустное, истоки которого и обнаруживает Мельников посредством исторической ретроспекции: «Конечно, самодурствующие, на точном его основании, все эти Большовы, Русаковы, Торцовы и другие герои темного царства, представленные г. Островским, ни в рукописях (довольно редких), ни в печати не читали “Домостроя”, еще только за одиннадцать лет пред сим извлеченного из мрака архивного, но каждое правило сильвестрова устава, каждое слово его, помимо “Домостроя” прямо от сарайско-византийского влияния вошло в плоть и кровь самодуров XIV и XV столетий…» [1, 99].

«Старинное предание» как ключевое понятие связано в тексте с образом времени. Предание едино и непрерывно: вмещая прошлое, оно формирует настоящее. Прошлое оценивается критиком как время завоеваний, приобретения «лавр, переплетенных с колючим волчцем»: «Законно и торжественно венчалась славная Русь обмененными на кровь сынов своих победными лаврами и тихо, незримо, незнаемо входили в плоть и кровь ее завоеванные колючие волчцы» [1, 101]. В прошлом России исторические, политические победы соседствуют с бытовыми «завоеваниями»: военная дисциплина, «поставившая на надлежащую ногу наше победное воинство» и желтые тараканы, «по милости которых мужички от Немана до Урала, и без того зиму-зименскую борющиеся с суровыми морозами, нарочно еще морозят свои избы, чтобы избавиться от маленького ада, в виде этих докучливых насекомых, которых народ в память побед над Фридрихом Великим прозвал прусаками»; «окно в Европу» и перелицовка местничества, «незадолго перед тем проклятого московским собором и всенародно сожженного на Красном крыльце державною рукою царя Феодора Алексеевича»; политическое значение «в среде европейских государств» и подушный доход, заменивший «старинную поземельную подать»; московское единодержавное собирание земли, «положившее начало русскому государственному могуществу» и «кнут, пытки, лихоимство, семейный деспотизм и затворничество женщин» [1, 101-102]. Настоящее же изображается Мельниковым как возвращение в патриархально-семейное прошлое и отказ от исторического прогресса в бытовых отношениях: «Из всего наследства, оставленного нам прежними нашими ордынскими владыками, в три с половиною века мы избавлены, по воле мудрого, христианского правительства, только от страшных пыток, одно воспоминание о которых смущает душу современного человека – да от кнута. Лихоимство же, семейный деспотизм и затворничество женщин еще доселе существуют в области “темного царства”» [1, 102]. Мотив возвращения в патриархальное прошлое обусловливает авторское обращение к мифологическим, сказочным образам, которые, однако, проецируются на современные автору проблемы: «В сказке сказывается, что нашел Иван Царевич воду живую – целебную, что проник он в царство Солнца, в царство вечного света и нарвал там для своей матушки золотых, сияющих яблоков, что прилетел к ней на выручку на разумном коне, одаренном свободным словом человеческим и, убив Кащея Бессмертного, вывел матушку из царства темного, затворил это царство на веки-вечные тяжелыми затворами подземными» [1, 100]. Сформировавшаяся оппозиция, в которую вступают мифологические образы: темное Кащеево царство – царство Солнца – метафорически соответствует оппозиции, определяемой ключевыми понятиями: старинное предание – общечеловеческое образование. Данная оппозиция является сквозной в тексте и связывает обе части статьи (в основе второй части – собственно разбор пьесы «Гроза») в одно концептуальное целое. Если в первой части оппозиция старинное предание – общечеловеческое образование реализуется посредством метафоризации, обращения к мифологическим образам, то во второй части она находит воплощение в образах персонажей пьесы Островского: Кабанихи и Кулигина. Значимость данной оппозиции как идейной доминанты обусловлена наличием в тексте смысловых повторов, отражающих просветительскую позицию самого автора: «Общечеловеческое образование – вот наш Иван царевич, которому суждено избавить русскую землю от самодурства и невежества <…> Летит, летит уже к нам благодетельный Иван Царевич, уже слышны звонкие удары серебряных копыт разумного коня его, струи благодатного света, льющиеся от ясного лица нашего избавителя, уж начинают пронизывать густую мглу темного царства… Скорей, скорей гость, давно жданный, давно гаданный!» [1, 100] – «Но скоро ли, скоро ли наши Кулигины пойдут широкой просторной дорогою? Настоящее время дает нам ручательство, что недалеко другое, прекрасное, давно ожидаемое нашим народом время, когда скроются в бездну мрака Феклуши и светлым строем выступят вперед наши прекрасные Кулигины. А недостатка в них не будет!» [1, 122].

Таким образом, понятие старинное предание в статье Мельникова-Печерского является авторской инновацией: преобразуя общеизвестную семантику, автор наполняет сочетание дополнительным смыслом, уточненным контекстуальным синонимом «семейный деспотизм», снимающим многозначность и многомерность выражаемых ключевым понятием смыслов.

Понятие старинное предание обладает концептуальной значимостью и отражает индивидуально-авторское видение русского семейного быта как духовного явления. Старинное предание в свою очередь выступает внешней формой отражения внутренней жизни семьи.

Вступая в одну из ключевых идейных оппозиций текста, данное понятие способствует раскрытию не только содержательно-концептуального плана статьи, но и позволяет автору подчеркнуть собственную просветительскую позицию.