Секция 4 Методики контроля знаний обучаемых

| Вид материала | Документы |

- Секция 4 Качество образования и методы его измерения, 3936.69kb.

- Система контроля знаний в преподавании русского языка и литературы, 101.79kb.

- Учебной дисциплины «Иностранный язык» Цели и задачи дисциплины. Целью дисциплины является, 1773.83kb.

- Методика балльно-рейтингового контроля знаний студентов по дисциплине «Уголовно-исполнительное, 64.85kb.

- Различные формы и методы контроля знаний учащихся Различные формы и методы контроля, 114.33kb.

- Xix всероссийская конференция, 249.97kb.

- Государственный университет Высшая школа экономики, 45.29kb.

- Положение о балльно-рейтинговой системе контроля знаний студентов Общие положения, 84.83kb.

- Для многоуровневого контроля знаний студентов, 37.36kb.

- 1 ноября в с. Табуны прошёл ежегодный молодёжный фестиваль «Табуния-2008». Внём приняли, 111.28kb.

PREFERABLE WAYS OF FORMING UNITED INFORMATION SPACE IN EDUCATIONAL INSTITUTION

Minchenko M., Trunova T. (mm_min@mail.ru)

Lyceum of Information Technologies No. 1537, Moscow

Abstract

Main goals and ways of forming united information space in the educational institution are presented here. Using informatization of management of educational process and integrating information technologies with general subjects are considered as the main ways of informatization in the educational institution. It is illustrated by an example of experience of the Moscow Lyceum of Information Technologies No. 1537.

ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Минченко М.М., Трунова Т.В. (mm_min@mail.ru)

Лицей информационных технологий № 1537 г. Москва

Сейчас задача информатизации образовательных учреждений (ОУ) зачастую определяется слишком односторонне: на первый план выдвигаются проблемы оснащения компьютерной техникой и подключения к Интернету, а содержательная сторона использования этих средств практически не рассматривается. Техническое обеспечение, безусловно, является важной, но лишь обеспечивающей основой процесса информатизации. Истинным же критерием эффективности использования новых информационных технологий в ОУ должно стать не количество и качество компьютеров, а наличие единого информационного образовательного пространства.

Главной целью информатизации ОУ должно быть вовлечение в процесс информатизации всех участников образовательного процесса – учащихся и их родителей, учителей, классных руководителей, администрации, библиотекаря и других сотрудников, вышестоящих организаций. Среди других важных целей информатизации ОУ можно также указать:

- повышение качества обучения;

- совершенствование научно-методической работы;

- совершенствование управления образовательным процессом;

- информационную интеграцию с вышестоящими уровнями и внешней средой.

Важно правильно определить приоритетные направления достижения сформулированных целей. В Лицее информационных технологий № 1537 г. Москвы (далее – Лицей) в качестве таких приоритетов были выбраны информатизация управления ОУ и интеграция информационных технологий с общеобразовательными дисциплинами.

По своему потенциалу, информатизация управления ОУ может охватить всех участников образовательного процесса. Поэтому при ее проведении, помимо таких традиционных целей, как “освобождение администрации от выполнения рутинной бумажной работы” и “повышение эффективности анализа и планирования учебно-воспитательного процесса”, важно ставить задачи стимулирования процесса информатизации ОУ в целом и содействия включению его в информационное пространство региона.

Начинать информатизацию управления ОУ целесообразно с выделения наиболее востребованных и мотивированных к использованию компьютерных технологий задач организации учебного процесса. В первую очередь необходимо отобрать такие функции, автоматизация которых позволит максимально расширить круг участников учебного процесса, задействованных в формировании информационного пространства ОУ. Такой подход требует обязательного учета специфики конкретного учебного заведения, для чего необходима либо настройка и доработка готовых систем, либо создание автоматизированной системы специально для данного ОУ.

В Лицее сейчас ведется работа по созданию Интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) – самостоятельного программного комплекса, для реализации которого на начальном этапе были выделены блоки:

- Прием в Лицей – обеспечивает поступление первичной информации об учащихся и позволяет вовлечь в процесс информатизации часть учителей-предметников;

- Учащиеся – затрагивая текущий учебный процесс, охватывает информатизацией учащихся и их родителей, учителей-предметников, классных руководителей, администрацию;

- Кадры – помимо администрации, в некоторой мере, вовлекает в процесс информатизации всех сотрудников Лицея.

Необходимость интеграции информационных технологий со всеми общеобразовательными дисциплинами определяется задачами:

- включения всех учителей ОУ в процесс компьютеризации;

- использования в целях учебного процесса возрастающего интереса школьников к компьютеру не только на уроках информатики, но и на других предметах.

Опыт Лицея показывает, что включение значительной части учителей в процесс компьютеризации целесообразно вести “от учащихся” – путем активного внедрения в учебный процесс проектного метода обучения с использованием компьютерных информационных технологий. В свою очередь, это требует совершенствования структуры и содержания курса информатики и информационных технологий. В Лицее, например, внедрение технологии проектного обучения ведется на основе специальных курсов по информационным технологиям, в рамках которых учащиеся привлекаются и к разработке ИАИС.

Помимо возможности использования результатов проектной работы учащихся при проведении уроков, выполнение проектных работ с использованием информационных технологий меняет мотивацию к освоению компьютера у самих учителей. Активная работа учителя с учащимися в проектной деятельности с использованием компьютера закладывает основу для его перехода на другой уровень владения компьютером – использование ПК для подготовки материалов урока.

Наряду с выделенными приоритетами, могут реализовываться и другие важные направления информатизации ОУ – такие, как широкое применение мультимедиа-технологий в учебном процессе, развитие сетевого общения и участие в дистанционных мероприятиях и др.

Таким образом, информатизация ОУ должна не сводиться к задачам его материально-технического обеспечения, а полноценно формировать единое информационное пространство ОУ. Это возможно лишь на основе четкой концепции, определяющей приоритетные цели информатизации и средства их достижения, с учетом специфики конкретного ОУ.

Unified Education Informational Environment

Moskalenko C. (mosk@1c.ru), Krupa T. (krut@1c.ru), Gudkov P. (gudp@1c.ru)

“1C” Сompany, Moscow

Abstract

The report reflects the main ideas and approaches of “1C” Company to the development of the Unified Education Informational Environment. In particular, it shows how the interaction of all participants of the educational process is organized using the software products of “1C” Company such as “1C:Education” component, which takes care of the curriculum contents, “1C:Enterprise,” an administrative tool, and “1C:Chronograph. School,” the link between these two components.

Единое информационное пространство школы. Идеи и подходы

Москаленко К.Л. (mosk@1c.ru), Крупа Т.В. (krut@1c.ru),

Гудков П.Г. (gudp@1c.ru)

Фирма «1С»

Одной из ключевых задач модернизации системы образования Российской Федерации в настоящее время является ее информатизация. Значительную роль в этом процессе играет государство. Путем проведения различных конкурсов, реализации разного рода целевых программ оно позволяет собрать наиболее полезные, эффективные и перспективные разработки.

Идею информатизации образования поддерживают ведущие российские разработчики ПО. Они активно участвуют в государственных программах, а также самостоятельно внедряют свои программные продукты в школы.

Фирма «1С» развивает образовательное направление с 1997 года. За это время было выпущено более 10 электронных изданий серии «1С:Репетитор» по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и др.

Особое значение уделяется апробации дисков. В 1999-2000 гг. была проведения акция «1С:Репетитор» — в подарок школе», результатом которой стало более 1 000 отзывов, многие из которых содержали предложения по модернизации системы.

Подробнейший анализ замечаний и предложений привел к созданию второго поколения программной оболочки «1С:Репетитор» и разработке специальной системы «1С:Образование» для поддержки и автоматизации образовательного процесса. Система призвана решать следующие задачи: создание электронного учебного материала и организацию его использования в учебном процессе. Система состоит из прикладных модулей и компонентов

З

аложенные методико-технологические решения системы позволяет на ее базе создавать и использовать в учебном процессе образовательные комплексы по различным направлениям и предметным областям, обладающих с одной стороны рядом характеристик придающих им методологическое и технологическое единство, с другой —отличающиеся друг от друга уникальными методическими идеями.

Большое значение в разработке образовательных комплексов уделяется их качеству, что подтверждается дипломами и наградами различных выставок, конкурсов.

По заказу Министерства образования РФ и НФПК разработано уже шесть таких комплексов. Они успешно прошли апробацию и готовятся к поставкам в школы. В 2003 году началась разработка новых продуктов по заказу Минобразования, связанных с еще одной задачей модернизации образования, — введением Единого государственного экзамена, — «Подготовка к ЕГЭ по физике», «Подготовка к ЕГЭ по истории». Кроме того, активно ведется самостоятельная разработка образовательных комплексов по различным предметным областям.

Фирма «1С» поддерживает лучшие образовательные продукты отечественных компаний и издает их на российском рынке по договорам эксклюзивной дистрибьюции.

Следует отметить, что система образования призвана обеспечить не только ее содержательную сферу. Очевидно, что в школе актуальна и проблематика организации управления образовательным процессом, обеспечения административно-хозяйственной и финансовой деятельности.

Понимание этого вопроса привело к разработке совместно с компанией «Хронобус» системы организации учебного процесса «1С:ХроноГраф Школа» (по заказу НФПК) и ряда других продуктов, которые в комплекте с бюджетными конфигурациями пакетов «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и кадры» полностью обеспечивают финансово-административную составляющую любого образовательного учреждения.

Таким образом, успешное внедрение компьютерных программ для образовательной среды возможно и эффективно только тогда, когда школа рассматривается как единое информационное пространство и сформирован целостный подход к проблеме.

Bauman Center for the Deaf workshops for faculty working with deaf and hard-of hearing educators as well as administrators

Oreshkina O. A. (Oreshkin@bmstu.ru), Levashov M. A. (Levashov@bmstu.ru),

Safronov V. E. (Safronov@bmstu.ru), Stanevsky A. G. (Stan@bmstu.ru)

Bauman Moscow State Technical University, Moscow

Abstract

At Bauman Center for the Deaf workshops for faculty working with deaf and hard-of hearing educators as well as administrators, planning relevant curricula have been developed to Introduce participants with key features of the deaf educators and up-to date technologies integrated into education process for the deaf to meet their special needs and to get participants some practice skills to use laboratory equipment for preparing education materials for the deaf.

Обучение преподавателей и администраторов школ для глухих и слабослышащих работе с современными информационными технологиями

Орешкина О.А. (Oreshkin@bmstu.ru), Левашов М. А. (Levashov@bmstu.ru),

Сафронов В.Е (Safronov@bmstu.ru), Станевский А.Г. (Stan@bmstu.ru)

Московский Государственный Технический Университет

им. Н.Э. Баумана

Внедрение современных технических средств обучения и реабилитации, программно-аппаратных комплексов, информационных технологий, технологий коммуникации и дистанционного обучения в учебный процесс людей с нарушением слуха в МГТУ им. Н.Э. Баумана нацелено на создание особой образовательно-реабилитационной среды, способной в максимальной степени удовлетворить их специальные образовательные потребности.

Множественные источники информации предназначены предоставить глухому студенту расширенный доступ к учебным материалам как во время занятий, так и после занятий, а технологии подготовки учебных материалов, с учетом средств их представления и особенностей восприятия студентов, должны обеспечить максимальную доступность самой учебной информации для студента.

Характер работы преподавателя в специализированной высокотехнологичной аудитории существенно меняется. Это находит отражение как в тактике проведения, так и в стратегии планирования занятий.

Однако, чтобы преподаватели могли опционально использовать ресурсы высокотехнологичных аудиторий на этапах подготовки и проведения занятий с целью максимального удовлетворения специальных образовательных потребностей студентов, они должны, во-первых, знать специфические психофизиологические особенности студентов, связанные с нарушением слуха и оказывающие влияние на процесс их обучения, во-вторых, понимать, какие программно-аппаратные комплексы и технологии они могли бы использовать в подготовке и представлении своих материалов, чтобы адресно встретить эти особенности, и, в третьих, научиться самостоятельно их использовать. Это могут быть графические редакторы для работы с изображениями, программное обеспечение (ПО) для создания учебных Web-сайтов, презентаций, видеофильмов, иное ПО для разработки мультимедийной продукции учебно-реабилитационного назначения, например, звуковые редакторы и пр.

Для оказания помощи преподавателям, работающим с учащимися с нарушениями слуха в технологически оснащенных аудиториях, в Центре профессиональной реабилитации инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана был разработан специальный мастер-класс, включающий теоретическую и практическую составляющие.

В теоретическую часть входит рассмотрение специфических особенностей учащихся с нарушениями слуха в учебном процессе, знакомство с комплексом технических и сурдотехнических средств обучения и технологий, интегрированным в учебный процесс для удовлетворения специальных образовательно-реабилитационных потребностей этих учащихся, рекомендации преподавателям по работе с технологиями и по подготовке и представлению учебных материалов на базе технологий.

Практическая составляющая включает комплекс практических занятий по освоению единиц техники и технологий, консультации специалистов по их использованию. К комплексу разработан пакет методических рекомендаций.

Мастер-классы были проведены для преподавателей ВУЗов, учителей и администраторов образовательных учреждений, реализующих программы для глухих и слабослышащих г. Москвы, студентов факультета дефектологии МГПУ им. Ленина.

Высокая оценка слушателями мастер-классов в Центре Профессиональной Реабилитации Инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э, Баумана позволяет сделать вывод о том, что созданный продукт представляет несомненную ценность.

Информационные технологии и управление образованием. Комплекс АРМ АШ – "Районо"

Платонов А.Г.

Муниципальная ср. школа №171, г.Новосибирск

Все возрастающая сложность решаемых руководителями управленческих задач (оформление материалов при аттестации школ и сотрудников, лицензиро-вании и аккредитации; увеличение объема отчетной и текущей документации; мо-ниторинг учебной деятельности учащихся и учителей и т.д.), без сомнения, с каж-дым днем увеличивает потребность во внедрении в практику работы школьной администрации информационных технологий, обеспечивающих не только сбор, хранение и обработку данных, но и оказывающих реальную помощь в принятии эффективного, компетентного и профессионально обоснованного управленческо-го решения.

Программа АРМ "Администратор школы" предназначена для руководите-лей образовательных учреждений. Она позволяет создать корпоративную ин-формационную систему школы, систематизировать разнообразные сведения о сотрудниках и учащихся, обеспечивает автоматизацию отчетов ОШ-1, РИК-83 и др. Кроме того, программа АРМ АШ осуществляет мониторинг деятельности учи-телей и качества обучения учащихся, готовит документы для тарификации со-трудников: таблицы наполняемости классов, расчета учебных часов, тарифика-ционную ведомость.

Программа будет верным помощником и при создании оперативной до-кументации на различных этапах деятельности школы. Так в начале учебного го-да, используя функцию "свободные отчеты", можно быстро подготовить списки учащихся по классам, по возрасту; при подведении итогов учебных периодов – списки отличников и хорошистов, а также учащихся, имеющих только одну отмет-ку "4" или "3", неуспевающих и т.д.; списки выпускников, сдающих ЕГЭ, включая паспортные данные и домашний адрес и многое другое. Для заместителей ди-ректоров по УВР программа поможет создать дифференцированные списки со-трудников по образованию, стажу, разряду и категории, аттестации и курсовой переподготовке и др.

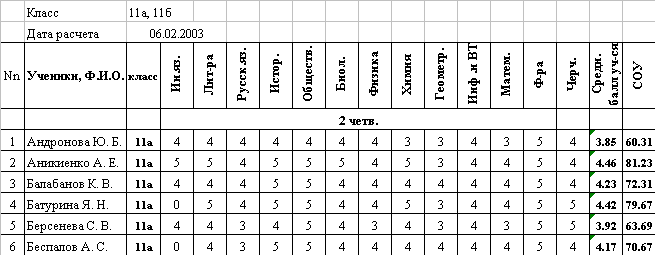

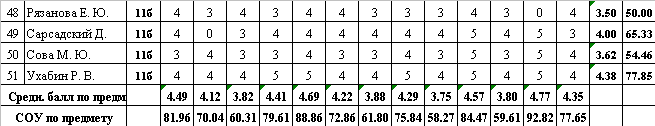

Здесь же возможно осуществление мониторинга результатов учебной деятельности как отдельного класса (см. рис. 1), так и группы классов (параллели, ступени), как отдельного предмета, так и группы предметов (образовательной об-ласти).

Программа предусматривает возможность мониторинга деятельности ка-ждого учителя. Все сведения оформляются в виде таблиц и соответствующих им графиков, автоматически производится расчет коэффициентов обученности и ка-чества.

Обобщая все вышеперечисленные функции, обозначим основные возмож-ности программы:

- формировать электронные базы данных на сотрудников и учащихся школы;

- формировать федеральные (региональные) и школьные учебные пла-ны;

- осуществлять все операции по тарификации сотрудников;

- осуществлять все операции по "движению учащихся";

- осуществлять мониторинг результатов деятельности учащихся и учи-телей;

- формировать стандартные отчеты (ОШ-1, РИК-83), таблицы напол-няемости классов, расчета учебных часов, тарификационную ведо-мость и другие;

- составлять "свободные" отчеты по сотрудникам и ученикам.

Одним словом, программа имеет достаточно высокую степень гибкости в условиях конкретной школы, отличается простотой и удобством в работе, обеспе-чивает точность и достоверность информации, автоматизацию стандартных отче-тов. Кроме того, сетевой режим работы, оснащенность удобной службой поиска, возможность настройки интерфейса – характерные черты и преимущества про-граммы. И, наконец, она имеет достаточно доступный "Help", написанный для пользователей, не имеющих специальной подготовки, и обеспечивающий возмож-ность быстрого и самостоятельного овладения приемами работы.

Без сомнения, программа поможет руководителям оперативно и эффек-тивно принимать управленческие решения, грамотно осуществлять анализ и пла-нирование работы педагогического коллектива, без затруднений подготовить ос-новные документы в процессе самоанализа при аттестации учебного заведения.

Принимая во внимание необходимость обмена информационными пото-ками и координирования процессов управления между образовательными учреж-дениями и отделами (управлениями) образования различного уровня, авторы разрабатывают программу "Районо", способную создавать интегрированные отче-ты на основе баз данных программы АРМ "Администратор школы".

С помощью программы "Районо" сегодня можно принимать отчеты ОШ-1 и РИК-83, переданные либо по электронной почте, либо с дискеты, и создавать ин-тегрированные отчеты (РИК-76, РИК-83) по выбору пользователя. Это может быть как сводный отчет для образовательных учреждений всех типов, так и индивиду-альный – для лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных пред-метов и т.д. Такая возможность быстрой передачи и обработки информации по-зволит органам управления всех уровней автоматизировать процесс подготовки отчетной документации.

Очевидна и возможность обеспечения интерактивной связи органов управления и образовательных учреждений: получение достоверной и оператив-ной частной информации, касающейся различных сторон деятельности подотчет-ных организаций, сведений об отдельных работниках, учащихся и их семьях. По-следующие версии программы "Районо" как раз предполагают расширение функ-ций данной программы в рамках вышеперечисленных операций.

Создание единой информационной сети школ и управлений образованием – реальная задача, которую способен решить комплекс АРМ АШ – "Районо". По-зволим себе с уверенностью заявить о том, что в ближайшем будущем отпадет необходимость в трудоемких и длительных процессах сбора и обработки инфор-мации, используемых сегодня, отнимающих время и силы у работников образова-тельной сферы разных уровней. Внедрение и усвоение современных информаци-онных технологий создаст важные предпосылки для повышения культуры управ-ления образованием, обеспечит динамичность и оперативность принимаемых решений, унификацию информационных систем и создание общего информаци-онно-образовательного пространства.

ШКОЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Русина Н.Ю., Русин А.Г.( rusin@norcom.ru)

С. ш. №6 г. Норильск

Школьный информационный комплекс (ШИК) разработан полностью учащимися под руководством преподавателей информатики и при активной поддержке и помощи администрации школы. ШИК – это комплекс программ, который включает два основных модуля:

1. Административный.

Назначение: автоматизация ведения школьной документации.

Созданы отдельные модули для секретаря, заместителя директора по научно-методической работе, классного руководителя, учителя-предметника. Все модули объединены в единый комплекс для формирования отчетов внутри школы и для управления образования.

Основные разделы: паспорт школы, материальная база, классы-комплекты, учебный план (базовый и региональный компонент), ведение личных дел учащихся, аналитическая карта здоровья, перевод учащихся, архив (выбывшие и выпускники), успеваемость (по учащимся, по предметам с выводом отчетов по успеваемости), кадровый состав, распределение нагрузки и классное руководство, формирование списков и отчетов (стандартных и по запросу пользователя) с выводом в Excel. Область применения: любое образовательное учреждение.

2. Модуль классного руководителя.

Назначение: автоматизация ведения документации классного руководителя.

Модуль позволяет вести учет текущей успеваемости и посещаемости учащихся. База данных имеет структуру, аналогичную классному журналу. По каждому предмету контролируется количество уроков ежедневно, замена уроков, изменение в расписании по четвертям.

Основные возможности модуля классного руководителя:

- ввод текущих оценок;

- учет пропусков уроков (общее количество пропущенных уроков за четверть, полугодие, год), классификация пропусков по различным причинам;

- создание отчетов.

По запросу создаются отчеты успеваемости по отдельному ученику по всем предметам за выбранный период; для всего класса по отдельному предмету или по всем предметам за указанный период; сведения о пропущенных уроках за указанный период для отдельного ученика и для всего класса; вывод сведений об учениках успевающих на отлично, на хорошо и отлично, имеющих только одну тройку (оцениваются средние оценки по текущим в журнале). Итоговые оценки за четверть или год из классного журнала автоматически переносятся в базу оценок административного модуля.

Заключение. Оба модуля используют одну базу данных школы, что является преимуществом данного комплекса, так как данные после изменения списков классов, расписаний и замен в административном модуле становятся доступными в модуле классного руководителя. С другой стороны сведения об успеваемости администрация получает из журнала. Модули могут работать как одновременно, так и по отдельности.

Средой разработки комплекса послужил Microsoft Visual Basic 6.0. При создании использовались современные технологии разработки баз данных. Постоянная консультация программиста помогла избежать ошибок в разработке и ускорила ее процесс.

Данный комплекс ШИК эксплуатируется в средней школе №6 и получил высокую оценку администрации школы и преподавателей. В течение последнего года было внесено большое количество изменений и дополнений в административный модуль и полностью разработан и введен в эксплуатацию модуль классного руководителя.

Секция 7

Психология и нейро-лингвистического программирование

Topic 7

Psichology and neuro-linguistic programming

LEADERSHIP’S STYLE AS A COMPONENT OF TEACHERS’ COGNITIVE STYLE

Backsansky O.E., Kucher H.N.

Moscow State Teacher Training University, Moscow

Abstract

The application in educational process of cognitive model of styles of the leadership, which was developed by R.Dilts, is discussed in the report. This model bases on the concept of neuro-logic levels within the framework of the approach of neuro-linguistic programming (NLP). Enrichment of a structure (style) of leadership on the basis of the given model is the important factor of development of teaching style of the teacher and allows to raise a learning efficiency for the account of deeply personal approach to pupils.

когнитивная модель стилей лидерства в образовании

Баксанский О.Е., Кучер Е.Н.

Московский государственный педагогический университет, Москва

Настоящее сообщение посвящено анализу возможностей применения в образовательном процессе когнитивной модели стилей лидерства, разработанной Р.Дилтсом в рамках подхода нейро-лингвистического программирования (НЛП).

Применение концепции нейро-логических уровней научения и изменений позволяет заметить новые перспективные методы управления данными процессами со стороны педагога. В соответствии с преимущественным профилем или стилем управления научением и развитием, характерным для данного педагога можно говорить о том либо ином стиле лидерства, который он поддерживает в реализации учебного процесса.

Основное содержание концепции нейро-логических уровней состоит в том, что существует определенная иерархия уровней научения и развития [1]. Каждый вышележащий уровень качественно отличается от нижележащего по структуре протекающих на нем когнитивных процессов и по функциям, которые он выполняет в жизнедеятельности человека. При этом процессы верхних уровней базируются на более элементарных и включают их в качестве необходимых условий своего формирования и функционирования.

В НЛП выделяют следующие уровни научения и развития:

- окружение (внешние возможности или ограничения деятельности, место, время и материальные условия, необходимые для ее реализации);

- поведение (конкретные шаги, действия или операции, необходимые для достижения цели);

- способности (система когнитивных карт, планов и стратегий деятельности, критерии выбора и оценки конкретных действий);

- убеждения и ценности (мотивация и выбор общего направления деятельности с учетом имеющихся способностей, целей и условий; ответ на вопрос «почему?» относительно данной деятельности и ее психологическое подкрепление);

- идентичность (осознание человеком своей роли, ответ на вопрос «кто?» относительно данной деятельности);

- миссия (представление о своей задаче в рамках большей системы, частью которой является человек – семьи, группы и т.д.).

Приложение данной концепции к контексту лидерства в образовании позволяет заметить разные уровни или стили лидерства, в зависимости от фокуса внимания педагога в реализации учебного процесса – обеспечение необходимых условий, поведенческая компетентность (навыки), развитие способностей (учебных и в широком спектре), воспитание личности и т.д. [2] По выделенному признаку можно говорить о следующих типах лидерства в контексте образования:

1. Опека. Лидерство на уровне окружения. Фокус внимания педагога - на внешних факторах обучения (имеются все необходимые материальные ресурсы, минимум отвлекающих факторов, обстановка безопасности). Педагог знает «правильный» путь к цели и корректирует учащихся, если они «сбиваются с пути».

2. Тренерство. Лидерство на уровне поведения. Фокус внимания педагога на совершенствовании конкретных поведенческих навыков учащихся путем выявления и закрепления успешных действий по отношению к заданной цели. Педагог наблюдает за поведением учащихся и дает им советы относительно того, как лучше действовать в данной ситуации.

3. Обучение. Лидерство на уровне способностей. Фокус внимания педагога – на развитии общих когнитивных способностей, а не на отработке конкретных навыков в конкретных ситуациях. Педагог предлагает учащимся переносить навыки на новые контексты и формировать полезные стратегии мышления и поведения.

4. Менторство. Лидерство на уровне убеждений и ценностей. Фокус внимания педагога – на убеждениях и ценностях учащегося, которые способствуют либо, наоборот, препятствуют успешному обучению. Педагог помогает учащимся преодолеть внутреннее сопротивление обучению, укрепляет веру в себя и свои возможности.

5. Спонсорство. Лидерство на уровне идентичности. Фокус внимания педагога – на раскрытии и признании идентичности и внутреннего потенциала учащегося. Педагог создает условия для развития личности учащегося путем трансляции ему (вербально и невербально) сообщений типа: Я тебя вижу. Ты ценен. Ты особенный. Тебя принимают и т.д.

6. Пробуждение. Лидерство на уровне миссии. Фокус внимания педагога – на расширении границ системы, осознаваемой учащимся в качестве собственной «сферы влияния». Педагог создает условия для осознания учащимся собственного места и роли в социальной жизни общества, давая ему возможность позитивно задуматься над вопросом «Зачем?» в контексте собственной жизни.

Важно заметить, что дефицит поддержки либо конфликтные отношения с педагогом на высоких логических уровнях являются серьезным фактором, снижающим эффективность образования, особенно в стратегическом смысле. В соответствии с этим, обогащение лидерского профиля педагога является важной задачей развития его обучающего стиля в ходе профессиональной подготовки и переподготовки.

Литература

Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. СПб., 2001.

- Дилтс Р. Коучинг с помощью НЛП. СПб., 2004.

- Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. СПб., 2003.

Влияние и взаимосвязь спортивной деятельности в различных видах спорта с профессиональной подготовкой будущих специалистов образовательных учреждений

Головихин Е.В. (shidokan@link-ul.ru, shidokan@netroad.ru)

ДЮСШ, г. Ульяновск

Исследования в области воспитания и формирования личности спортсмена в системе контактных ударных единоборств (кикбоксинг, каратэ) выявили необходимый набор черт характера и свойств личности для избранной спортивной специализации. В свою очередь свойства личности и черты характера объединяются в качества. Доказано, что основные качества, необходимые для достижения высокого результата в спорте следующие:

1. интеллектуальные;

2. моральные;

3. эмоциональные;

4. волевые;

5. отношение к спортивной деятельности.

Сочетание качеств хорошо просматривается на модели спортсмена высокого класса.

При разработке модели формирования и развития личности в спорте мы учитываем следующие методологические позиции:

Моделирование профессионализма личности спортивной сферы невозможно рассматривать вне профессиональной деятельности, без учета взаимосвязи и взаимодействия личности и деятельности. Ибо деятельность спортсмена, а в дальнейшем профессионала в избранном виде спорта не может осуществляться без развития профессионально необходимых качеств личности, которые воплощаются в профессиональной деятельности, оцениваются, компенсируются, адаптируются и получают развитие с позиции деятельности.

Модель спортсмена, адекватно отражающая деятельность образовательного процесса, призвана выступать ориентиром для решения комплекса вопросов отбора, подготовки, подбора, расстановки, тестировании; повышения эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и использования тренеров-преподавателей; оптимизации иерархической структуры государственного, муниципального управления и образования, а так же других не государственных структур спортивно-оздоровительных направлений. Наша обобщенная модель отражает не все характеристики личности и деятельности, а лишь основные базовые компоненты, выступая ориентиром в исследовании динамики профессионального и личностного развития обучаемых спортсменов на различных этапах его становления .Модель создает ориентировочную основу для разработки средств управления профессионально-личностным развитием спортсмена, конечно при условии профессиональной пригодности к данной деятельности.

При построении модели формирования и развития личности спортсмена нам было необходимо определить ее составляющие качества, свойства и черты характера. Для этого нами был проведен опрос с целью получения обоснованной информации о составляющих процесса формирования и развития личности в спортивной деятельности, в рамках исследования профессионально-личностного роста спортсменов. К работе были привлечены эксперты в области физкультуры и спорта.

Кроме перечисленных качеств были указаны и задачи, которые необходимо решать спортсмену в спортивной деятельности:

- должен быть участником учебно-тренировочного процесса;

- должен участвовать в общественно значимых физкультурно-оздоровительных мероприятиях и соревнованиях;

- должен развивать и тренировать свой организм;

- должен уметь активизировать умения, навыки двигательной деятельности;

- должен уметь мобилизоваться в любой жизненной ситуации, в т.ч. и экстремальной ситуации;

- должен уметь принимать оптимальное решение.

Соответствие спортсмена этим требованиям было отнесено нами к разряду "профессиональные умения".

Образовательный процесс в СКУЕ подразумевает три качественных уровня обучаемых.

1. Новичок - тот, кто недавно ознакомился с контактными ударными единоборствами и стаж занятий спортивной деятельностью в единоборствах небольшой; (Толковый словарь Ожегова)

2. Любитель - человек, который занимается спортивными контактными единоборствами по увлечению, из интереса;

3. Профессионал - человек, который занимается контактными ударными единоборствами, как специалист, владеющий навыками и умения на профессиональном уровне.

Любой желающий заниматься в системе контактных ударных единоборств обычно начинает с уровня новичка. Умственный и физический потенциал новичка пока не известен. Тренер-преподаватель, используя программные комплексы, опираясь на результаты исследования, формирует, воспитывает и развивает в обучаемом субъекте необходимые свойства личности. Из свойств формируются необходимые качества, способствующие личностному росту от новичка до профессионала.

Таким образом, нами сделан вывод, что полученный нами результат соответствует классификации профессиональной компетентности, выделенной А.Я.Корхом, где профессиональную компетентность он разделяет на следующие составляющие: моральные, эмоциональные, интеллектуальные, отношению к спортивному мастерству и волевые.

Профессиональная компетентность была рассмотрена нами в качестве сочетания ее компонентов по следующим блокам:

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ - этот блок включает профессиональные умения, специальную компетентность, стремление к самосовершенствованию, быстроту переработки информации, рациональность мышления и целесообразности поведения.

2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ - этот блок включает в себя отношение к спортивным успехам, отношение к спортивным неудачам, эмоциональные срывы на тренировках, эмоциональные срывы на соревнованиях, нервозность, жизнерадостность.

3. ОТНОШЕНИЯ К СПОРТУ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - этот блок включил в себя увлечённость, исполнительность, трудолюбие, добросовестность, учёт опыта, требовательность к себе, терпеливость.

4. ВОЛЕВОЙ - этот блок включает в себя целеустремлённость, упорство, активность, самостоятельность, инициацивность, настойчивость, решительность, волю к победе, спортивную злость.

5. МОРАЛЬНЫЙ - этот блок включает в себя общительность, добросовестность, доброжелательность, самолюбие, уважение к тренеру и товарищам, отношение к соперникам, самоанализ.

Неоспоримым фактом, является то, что успешность спортсмена зависит от равно высокой компетентности на всех пяти уровнях. Но в равной степени, можно утверждать, что они могут существовать в непропорциональном составе. По степени выраженности того или иного компонента спортсменов, условно, можно поделить на следующие группы:

1. Новичок

2. Любитель

3. Профессионал

Необходимо заметить, что не всегда профессиональная компетентность бывает, представлена у того или иного спортсмена полностью. Следовательно, таких спортсменов мы не можем охарактеризовать, как профессионалов. Скорее это псевдопрофессионалы, которых можно представить в качестве представителей из перечисленных ниже групп:

1. Отсутствие интеллектуального компонента - т.е. в наличие у данного спортсмена лишь моральных, волевых и эмоциональных качеств. Это наиболее распространенный, на сегодняшний день, вариант спортсмена - любителя. Деятельность таких спортсменов порой отличается непродуманностью, непоследовательностью и даже иногда полной неграмотностью.

2. Отсутствие волевого компонента - чаще всего это начинающие спортсмены, пришедшие в спортивную сферу, не имеющие еще достаточной определённости в выбранной специализации. Они, на наш взгляд, представлены в спорте слабо.

3. Отсутствие отношения к спорту - спортсмены из этой группы представлены довольно широко. Чаще всего, немного позанимавшись, они бросают активную спортивную деятельность и в последствии меняют сферу интересов.

4. Отсутствие эмоционального компонента - замедляет профессиональный рост спортсмена. Категория спортсменов чаще всего подвержены эмоциональным срывам и очень нервозны, Тяжело переживают неудачи в спорте и жизни.

5. Отсутствие морального компонента - спортсмены из этой группы не могут полноценно наладить отношения в коллективе, с товарищами и тренером. У них слабо выражена доброжелательность, уважение к товарищам, к сопернику, к тренеру. Им присущ эгоизм, обидчивость, беспечность.

Рассмотрим другие варианты отсутствия двух и более компонентов:

1. Отсутствие интеллектуального и морального компонентов замедляет рост спортивных достижений, после второго года обучения.

2. Отсутствие интеллектуального и волевого компонентов ограничивает развитие двигательных качеств. Что в дальнейшем приведёт к низкому уровню общей физической подготовленности.

3. Отсутствие интеллектуального и эмоционального компонентов не дают возможности полноценно развиваться в спортивном коллективе. Возникнут проблемы во взаимоотношениях между обучаемыми спортсменами. В спортивной деятельности показатели будут низкими. В дальнейшем воспитанник прекратит занятия.

4. Отсутствие интеллектуального компонента и компонента отношения к спорту приводит к низким показателям в соревновательной деятельности. Отсутствие успешной деятельности приведёт к прекращению занятий этой деятельностью.

5. Отсутствие волевого и морального компонентов не дают возможности полноценно развиваться в спортивном коллективе. Возникнут проблемы во взаимоотношениях между обучаемыми спортсменами. В дальнейшем воспитанник покинет секцию.

6. Отсутствие волевого и эмоционального компонентов не дают возможности полноценно развиваться в спортивном коллективе. Возникнут проблемы во взаимоотношениях между обучаемыми спортсменами. В спортивной деятельности показатели будут низкими. В дальнейшем воспитанник прекратит занятия.

7. Отсутствие волевого компонента и компонента отношения к спорту приводит к низким показателям в соревновательной деятельности. Отсутствие успешной деятельности приведёт к прекращению занятий этой деятельностью.

8. Отсутствие морального компонента и компонента отношения к спорту приводит к низким показателям в соревновательной деятельности. Отсутствие успешной деятельности приведёт к прекращению занятий этой деятельностью.

9. Отсутствие морального и эмоционального компонентов не дают возможности полноценно развиваться в спортивном коллективе. Возникнут проблемы во взаимоотношениях между обучаемыми спортсменами. В дальнейшем воспитанник покинет секцию.

10. Отсутствие эмоционального компонент и компонента отношения к спорту приводит к низким показателям в соревновательной деятельности. Отсутствие успешной деятельности приведёт к прекращению занятий этой деятельностью.

Эмпирическим путём было выявлено, что отсутствие более чем двух компонентов является показателем неэффективности формирования и развития личности, обучаемых в спорте, в том числе в ударных контактных единоборствах. Конечно, в практике спортивно-образовательной работы можно встретить все представленные варианты спортсменов, на это есть и объективные и субъективные причины. Проводя анализ личностного роста спортсмена в кикбоксинге и каратэ, можно провести аналогию с другими видами профессиональной деятельности, как в спорте, так и в подготовке специалистов в других специальностях.

Вывод: существующие виды спортивной деятельности и спорта развивают, формируют и воспитывают необходимые черты характера и свойства личности свойственные данному спортивному направлению. Любые специальности в жизни общества так же характеризуются набором черт характера и свойств личности, многие из которых совпадают с набором черт и свойств личности из спортивной специализации. Физкультура и спорт входят в общеобразовательные программы высших и средних учебных заведений. Если в течение всего периода учёбы студенты будут занимаются физкультурой и спортом по программам спортивных специализаций, схожих с будущей профессиональной деятельностью, то появляется дополнительный ресурс предпрофильной подготовки.

При этом будут реализовываться две задачи:

1. оздоровительная;

2. предпрофильной профессиональной подготовки будущих молодых специалистов, в области воспитания и формирования черт характера и свойств личности, необходимых для будущей специальности.

The technical environment that formats the language competence

Kivernik N. (nata_fld@high.chirt.ru)

CHIRT UrURT, Chelyabinsk

Abstract

Use of technical aids allows to issue in appropriate way a teaching material, having made it expressive, emotional, that in turn influences formation of the language competence. At qualified use of opportunities of the modern linguaphone equipment within the framework of the certain system of training to foreign language educational process gets a number of advantages: Creation of the artificial speaking another language environment, Actualization of internal presentation, Intensification of educational process, Rationalization of forms of training.

Основные аспекты использования технических средств обучения при формировании у студентов языковой компетенции

Киверник Н.Ю. (nata_fld@high.chirt.ru)

ЧИПС УрГУПС

Любая человеческая деятельность должна быть эффективной: должна обеспечивать достижение максимального результата при минимальных затратах сил, средств и времени. Это общая стратегия всякой деятельности, которая получила наименование стратегии минимакса: при минимуме затрат – максимум результата. Применительно к процессу обучения содержание понятия эффективности должно быть уточнено. Пути повышения результативности обучения должны лежать в области использования средств обучения, в области технологии обучения, в области мобилизации внутренних ресурсов обучаемых.

В современном учебном процессе имеется возможность широкого применения ТСО при изучении иностранного языка, однако эффективность занятий в лингафонном кабинете или практических занятий с использованием диафильмов и кинофильмов зависит от многочисленных факторов и, в первую очередь, от системы и типов выполняемых упражнений. Современный учебный материал, передаваемый с помощью ТСО, приобретает новые качественные характеристики, которыми не обладает материал, сообщаемый преподавателем.

Использование ТСО позволяет соответствующим образом оформить учебный материал, сделав его выразительным, эмоциональным, экспрессивным, соединить музыку и речь, речь и изображение, что в свою очередь влияет на формирование языковой компетенции.

В психофизиологическом плане существуют несколько помех, обуславливающих качество переработки поступающей информации и глубину ее понимания. Такие помехи возникают, прежде всего, из-за личностных характеристик слушающего. Известно, что каждый человек имеет свою неповторимую систему психологических признаков, которые складываются из совокупности врожденных и приобретенных качеств. А это значит, что в зависимости от индивидуальных психофизиологических особенностей человека воспринимаемая речь, которая проходит у всех одинаковую «фильтрующую систему», на «выходе» будет характеризоваться различными качественными признаками.

Систематическая работа в лингафонном кабинете позволяет ликвидировать большой недостаток традиционной методики обучения языку, которая заключается в том, что языку обучают преимущественно на основе письменной речи. Около 80% нового языкового материала воспринималось студентами через зрительный канал. Слуховой канал получения языковой информации в процессе обучения был загружен слабо, да и то, главным образом, неправильной речью других студентов.

При квалифицированном использовании возможностей современного лингафонного оборудования в рамках определенной системы обучения иностранному языку учебный процесс приобретает ряд преимуществ: Создание искусственной иноязычной среды. Когда говорят об искусственной иноязычной среде, то к лингвистическим, психологическим и социальным компонентам присоединяются еще и методические факторы, с помощью которых реализуется использование целого диапазона вспомогательных средств. Именно благодаря их «яркости» приобщение к иноязычной среде будет более или менее правдоподобным.

Актуализация внутренней наглядности. Использование фонограммы усиливает реализацию принципа наглядности в обучении иностранному языку. Создаваемые под влиянием ощущений, возникающие в результате восприятия средств наглядного обучения представления и образы становятся полноценными, только если они превращаются во внутренние образы. Без необходимой полноты и глубины внутренних образов затормаживается свободное пользование языком, создаются препятствия для функционирования второй сигнальной системы.

Интенсификация учебного процесса. Интенсификация проявляется на двух уровнях. «Внешняя интенсификация» обусловлена более плотным употреблением аутентичной речи за единицу времени. На «внутреннем уровне» речевая память и речевое внимание становятся намного прочнее и избирательнее.

Рационализация форм обучения. Это понятие может проявляться во многих формах: в возможности частичной замены преподавателя, во внедрении новых компьютерных форм обучения, в возможности озвучивания «немых» вспомогательных средств обучения языку и т.д., как результат – информация воспринимается легче и запоминается лучше.

Описанные выше преимущества применения лингафонного комплекса позволяют сделать самый общий вывод о том, что современное обучение иностранному языку и в первую очередь в условиях высшей школы оказывается по сути невозможным без широкого использования фономатериалов различного типа.

Литература

Богданов В.В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство //Язык, дискурс и личность. –Тверь: Изд-во ТГУ, 1990. –С.26-31.

- Гостин А.М., Чернышев А.С. Организация обучающей деятельности в открытой гипермедийной среде. // Современные информационные технологии в образовании. – Рязань, 1998.

- Дмитриева Е.И. Основная методическая проблема дистанционного обучения иностранным языкам через компьютерные телекоммуникационные сети интернет. // ИЯШ. - 1998. - №1.

- Лиферов А.П. Глобальное образование – путь к интеграции мирового образовательного пространства, - M.: Педагогический поиск, 1997.

- Мильруд Р.П. Сотрудничество на уроке иностранного языка, // ИЯШ.-1991. - №6.

- Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению. - M.: Просвещение, 1991.

- Философия образования. “Круглый стол” журнала “Педагогика”. // Педагогика. - 1995. - №4.

- Шейлз, Джо. Коммуникативность в обучении современным языкам. - М.: Совет по культурному Сотрудничеству; Совет Европы Пресс, 1995.

- Barnes, Douglas R. From communication to curriculum / Douglas Barnes. Boynton/Cook Publishers Heinemann, Portsmouth, NH,1997.

- Chris Kennedy, Theory in Language Teacher Education .- Longman 2001.

Information security policy for the university's protected network

Malysh V.N. (mal@lspu.lipetsk.ru)

Lipetsk state pedagogical university, Lipetsk

Abstract

Information security policy for the university's protected network is discussed. The components of the information security policy are given.

Информационная безопасность для защиты сети липецкого государственного университета

Малыш В.Н. (mal@lspu.lipetsk.ru)

Липецкий государственный педагогический университет, Липецк

Компьютерная сеть Липецкого государственного педагогического университета является основой учебно - информационной среды вуза, предназначенной для решения задач управления вузом и учебным процессом, организации доступа в Интернет, доступа и образования, обеспечения системы внутривузовской системы управления качеством образования [1]. В частности, автоматизированная среда обучения включает в себя:

- Базы данных научно - методических материалов в различных предметных областях.

- Высокоскоростная корпоративная компьютерная сеть вуза, основанная на технологии "клиент - сервер".

- Телекоммуникационные средства и системы удаленного доступа к отечественным и зарубежным информационным ресурсам (INTERNET).

- Базы данных и знаний, электронный библиотечный каталог, система WWW- серверов.

- Компьютерные обучающие и тестирующие программы, учебно-методические и функциональные сетевые компьютерные комплексы, обеспечивающие эффективную и качественную поддержку общепрофессиональной и специальной подготовки высококвалифицированных специалистов.

- Программно - аппаратные системы и комплексы для автоматизации научных исследований.

- Система дистанционного обучения, функционирующая на базе современных телекоммуникационных и компьютерных технологий.

- Система методического обеспечения изучения новых информационных технологий для различных специальностей и форм обучения.

- Система повышения квалификации и переподготовки в сфере информационных технологий для преподавателей и сотрудников университета.

В связи с использованием открытой сети Интернет, не приспособленной для защищенного обмена информацией, внутренними угрозами нарушения целостности информационных ресурсов, вопросы защиты информации в компьютерной сети университета приобретают первостепенное значение.

Для решения этих задач в вузе необходимо разработать правильно построенную политику безопасности [2], которая будет определять, кто имеет доступ к конкретной информации и приложениям, каковы роли и обязанности определенных сотрудников. Необходимо также предусмотреть процедуры безопасности сети, которые четко предписывают, каким образом должны выполняться конкретные задачи информационной безопасности.

Основными компонентами политики безопасности для компьютерной сети университета могут быть:

1. Обзор политики информационной безопасности. Раскрывает цель политики информационной безопасности, описывает, кто за что отвечает, определяет процедуры и сроки внесения изменений.

2. Описание базовой политики безопасности. Представляет собой документ, который определяет, как в университете обрабатывается информация, устанавливается иерархия доступа к ней и как это можно сделать. По сути – это план создания системы информационной безопасности, который можно выполнять поэтапно, с учетом тех стандартов и той конфигурации сети, которые реально используются.

3. Руководство по архитектуре безопасности. Сюда относятся: физическая безопасность, логическая безопасность (идентификация и аутентификация пользователей, защита ресурсов, определение административных полномочий, роли и ответственности в безопасности сети, аудит и оповещение, управление тревожной сигнализацией). В рамках обеспечения физической безопасности выделены компоненты компьютерной сети, подлежащие защите: серверы, телекоммуникационные устройства для доступа в Интернет, коммутаторы и концентраторы, носители информации. Серверы, телекоммуникационные устройства и носители информации размещены в специальном помещении, которое находится под охраной. Коммутаторы и концентраторы размещаются в запираемых металлических шкафах. Идентификация пользователей в сети и их аутентификация организована таким образом, чтобы четко контролировать состав пользователей ресурсов.

4. Специализированные политики безопасности. Их может быть большое количество, но главными для нашей сети являются:

- политика допустимого использования, целью которой является установление стандартных норм безопасного использования компьютерного оборудования и сетевых сервисов в университете, в том числе и правил для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов для защиты общих информационных ресурсов и собственной информации;

- политика защиты паролей;

- политика безопасности серверов;

- политика удаленного доступа к сети, которая заключается в строгом контроле и с помощью одноразовой парольной аутентификации.

5. Процедуры безопасности. Определяют, как защитить ресурсы и как претворить в жизнь политику безопасности. Например, в нашей сети определены процедуры резервного копирования и внесистемного хранения носителей конфиденциальной информации, касающейся сведений об абитуриентах, студентах сотрудников и преподавателей университета.

Литература

Малыш В.Н. - Телекоммуникационная инфраструктура для целей обеспечения качества учебного процесса и управления университетом. - Всероссийская школа-семинар “Информационные технологии в управлении качеством образования и развитии образовательного пространства". – Сборник докладов. – Ч. IV. Москва, МИСиС, 2001.

- Галицкий А.В., Рябко С.Д., Шаньгин В.Ф. Защита информации в сети – анализ технологий и синтез решений. – М., ДМК Пресс, 2004.

a differentiated approach in teaching people working

with the "E-Markets" system

Panteleev D.M. (panteleev@belif.ru)

The regional state institution “Belgorod Information Fund”

Abstract

The E-Markets complex has been created and is functioning successfully in the Belgorod region for purchasing in the framework of all types of budgets and also non-budgetary funds. The organizer and operator of the E-Markets - the regional state institution "Belgorod Information Fund" uses a differentiated approach in teaching people working with the "E-Markets" system.

Особенности применения информационных технологий

при обучении пользователей системы «Электронные торги»

Пантелеев Д.М. (panteleev@belif.ru)

Областное государственное учреждение «Белгородский информационный фонд»

В Белгородской области создан и успешно функционирует комплекс электронных торгов для осуществления закупок в рамках бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. Организатор и оператор электронных торгов – ОГУ «Белгородский информационный фонд» - использует дифференцированный подход при обучении работе с системой «Электронные торги».

На территории Белгородской области в 2002 г. была разработана и принята концепция информационного развития региона. Для реализации региональных мероприятий и проектов в сфере информационных технологий постановлением главы администрации области было создано областное государственное учреждение "Белгородский информационный фонд". Важнейшим проектом является разработанная фондом система «Электронные торги», в рамках которой размещается областной заказ на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Белгородской области.

Пользователями системы «Электронные торги» являются заказчики, поставщики, эксперты, члены конкурсной комиссии, администраторы и менеджеры системы. В настоящее время заказчиками по размещению на конкурсной основе областного заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг являются более 50 организаций, в системе «Электронные торги» зарегистрировано более 900 поставщиков из 38 регионов страны.

Для работы в системе «Электронные торги» ОГУ «Белгородский информационный фонд» организует обучение сотрудников государственных учреждений и коммерческих структур с различным уровнем образования, социальным положением и опытом работы, для чего используется различные информационные технологии и дифференцированный подход к их обучению. Для заказчиков на базе образовательных учреждений проводятся лекции и практические занятия с использованием презентаций и возможностей Интернет, обучение поставщиков ведется с использованием дистанционных технологий – разработаны тестовые программы проведения электронных торгов, которые сопровождаются консультациями по телефону.

Таким образом, обучение пользователей системы «Электронные торги» способствует как эффективному функционированию данной системы, так и их овладению навыками работы с современными информационными технологиями.

general method determination problem prognostication

Prakhova M. (prahova@proflist.ru)

State technical university, Vologda

Abstract

Economic and financial tasks always was hard formalize and probabilistic class. Neural network is a latest scientific method of solution economic and financial tasks. In article present general method determination problem prognostication.

ОБЩАЯ МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ

Прахова М.В. (prahova@proflist.ru)

Вологодский государственный технический университет

ООО «УКГП Стальные конструкции» г. Москва

Экономические и финансовые задачи всегда относились к классу трудно формализуемых и вероятностных. Большая неопределенность в поведении экономических систем, недостаточность знаний об объекте, стремительный рост объема информации, требующей обработки, все это приводило и приводит к большим сложностям в моделировании. Нейронные сети являются одним из самых последних научных подходов при решении финансовых и экономических проблем. Прогнозирование - это ключевой момент при принятии решений в управлении, в том числе и при решении экономических и финансовых задач. Конечная эффективность любого решения зависит от последовательности событий, возникающих уже после принятия решения. Возможность предсказать неуправляемые аспекты этих событий перед принятием решения позволяет сделать наилучший выбор, который, в противном случае, мог бы быть не таким удачным. Поэтому системы планирования и управления, обычно, реализуют функцию прогноза. Целью прогнозирования является уменьшение риска при принятии решений. Прогноз обычно получается ошибочным, но ошибка зависит от используемой прогнозирующей системы. Предоставляя прогнозу больше ресурсов, мы можем увеличить точность прогноза и уменьшить убытки, связанные с неопределенностью при принятии решений. Прогнозирующая система должна выполнять две основные функции: генерацию прогноза и управление прогнозом. Генерация прогноза включает получение данных для уточнения модели прогнозирования, проведение прогнозирования, учет мнения экспертов и предоставление результатов прогноза пользователю. Управление прогнозом включает в себя наблюдение процесса прогнозирования для определения неконтролируемых условий и поиск возможности для улучшения производительности прогнозирования.

На основе проведенного анализа существующих архитектур и алгоритмов обучения нейронных сетей сделан вывод о том, что для задач финансового прогнозирования наиболее приемлемо использовать многослойную нейронную сеть с обратным распространением ошибки. На рис.1 приведена общая методика решения задачи прогнозирования. В настоящее время существуют системы хранения финансовой и экономической информации на предприятиях. Общее их свойство – некая базы данных, содержащая, как правило, необходимый набор факторов, значимо влияющих на объект прогноза. В качестве примера, была исследована база формата 1С: Предприятие фирмы ООО УКГП «Стальные конструкции». На рис.2 предложена схема поступления данных в прогнозирующую систему.

Общая методика решения задачи прогнозирования

В качестве прогнозируемой величины исследовалась рыночная цена продажи профилированного листа. Учитывая экспертные оценки основными факторами, влияющими на цену профилированного листа признаны - цена стали (сырья), затраты на производство, курс доллара. Однако система предусматривает возможность дополнения влияющих факторов как непосредственно из базы данных, так и путем ручного ввода.

С

хема поступления данных в прогнозирующую систему

В рамках работы произведен ряд экспериментов, в ходе которых подтверждена обоснованность применения приемов и процедур, использующихся в рамках методики решения задач прогнозирования, а также эффективность методики в целом. Так, достигнутая точность прогноза на реальных данных составила для различных видов профилированного листа (основное различие по толщине) 70-91%, что является практически значимым результатом.

Литература

Родионов П.Е. Решение задач финансового прогнозирования с использованием нейронных сетей // Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации: Сборник трудов международного научно-технического семинара. – М., 1997. – C.248-250

- Терехов В.А., Ефимов Д.В. Тюкин И.Ю. Нейросетевые системы управления //”Высшая школа”, М., 2002