Виды образных явлений]1 Образ

| Вид материала | Документы |

- Пресс-релиз Для распространения во всех странах мира: 22 июня 2010, 54.65kb.

- Законы эволюции вселенной часть постановка задачи об эволюции вселенной, 370.32kb.

- А. Каминский аллегория, метафора, образ на экране, 84.88kb.

- Формирование музыкально-образных представлений младших школьников на основе синтеза, 56.4kb.

- Тема Количество часов, 133.11kb.

- Реферат По теме: «Образ Чiпки», 46.44kb.

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь главное управление, 345.44kb.

- Леонтьев А. Н. Образ мира, 172.36kb.

- Предмет и задачи экономического анализа. Виды анализа в соответствии с различными признаками, 262.76kb.

- 1. Общие представления о памяти. Круг явлений памяти, 754.68kb.

Р. Хольт [ВИДЫ ОБРАЗНЫХ ЯВЛЕНИЙ]1

Образ: обобщающий термин для всех осознанных субъективных представлений, носящих квазисенсорный, но не перцептивный характер. Мысленный образ: смутное субъективное воспроизведение ощущения или восприятия при отсутствии адекватного сенсорного воздействия; в бодрствующем сознании представлен как составная часть мысленного акта. Включает образы памяти и образы воображения; может быть зрительным, слуховым или любой другой сенсорной модальности, а также чисто вербальным.

Фосфены: более или менее оформленное возникновение или изменение идиосетчаточного света; обычно выступает в виде пятен ненасыщенного цвета или относительно устойчивых узорчатых изображений. Термин этот используется также для обозначения точек или цветных пятен, видимых при «неадекватной» стимуляции глаза, например, механическим давлением или электрическим током.

Синестезия: состояние, при котором восприятие одного типа регулярно сопровождается образами других сенсорных модальностей. Наиболее известная разновидность — «цветной слух», когда у испытуемого вместе со звуковыми (особенно музыкальными) ощущениями возникают цветные образы. Сюда же относятся образы чисел и дат: они как бы расположены в пространстве в виде определенных геометрических фигур.

Образ собственного тела: картина или умственное представление собственного тела, находящегося в состоянии покоя или движения в любой из моментов времени. Важными составляющими этого образа считаются кинестетические и температурно-тактильные представления.

Фантомный образ: часть образа собственного тела, сохраняющаяся даже несмотря на утрату соответствующего телесного органа (обычно конечности).

1 Хольт Р. Образы: возвращение из изгнания // Зрительные образы: феноменология и эксперимент. Душанбе, 1981. 4.1. С. 53-55. (Здесь и далее заголовки в квадратных скобках даны редакторами составителями.)

3 Зак. 2228

34

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Гипнагогический образ (или гипнагогическая галлюцинация):

проецируемый (т.е. находящийся извне) образ, который выступает так ясно, отчетливо и детально, что возникает ощущение его реальности; появляется неожиданно, когда субъект находится в дремотном состоянии, предшествующем сну. Если такой образ появляется во время соответствующего периода пробуждения, его называют гипнопомпическим. Он может быть зрительным или слуховым, иногда бывает и других модальностей.

Эйдетический образ: проецированный образ (обычно зрительный), настолько четкий, ясный, красочный и дифференцированный по форме, что кажется всецело бодрствующему субъекту (обычно ребенку) перцептом. Йенш описал два типа: тип Т, напоминающий растянутые во времени послеобразы, обычно имеющие цвет, дополнительный по отношению к оригиналу, и тип В, напоминающий усиленные мысленные образы.

Галлюцинация: образ, в объективной реальности которого испытуемый убежден. Принято, хотя это, возможно, психологически не обосновано, ограничивать этот термин теми случаями, в которых нельзя найти внешнего сенсорного воздействия; если в образе используется воспринимаемый (обычно искаженный) стимул, то применяют термин иллюзия.

Паранормальная галлюцинация: образ привидения, духа или призрака кого-то из живущих или умерших лиц, включая и самого себя (аутоскопическая или хиаутоскопическая галлюцинация, Doppelganger1), сюда относятся также религиозные или мистические видения, воплощения сверхъестественного.

Псевдогаллюцинация: проецированный образ типа галлюцинации, но его субъективность осознается испытуемым.

Сновидение: нормальная галлюцинация, имеющая место во время сна.

Сенсорное обусловливание: процедура, в которой безусловный и условный сигналы являются сенсорными стимулами (обычно принадлежащими к разным модальностям); отличительные признаки состоят только из ответных реакций; после ряда парных сочетаний при предъявлении только условного стимула испытуемый говорит также о наличии безусловного, выступающего либо в виде образа, либо как нечто реальное; в этом случае имеет место галлюцинация, вызванная экспериментально. Очевидно, что эта процедура является наиболее эффективной, когда она осуществляется с помощью гипноза.

1 Буквально «двойник» (нем.).

P.A. Грегори ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ1

Некоторые простые рисунки мы видим искаженными. Эти искажения могут быть довольно большими. Часть рисунка может казаться на 20% длиннее или короче; прямая линия может настолько искривляться, что трудно поверить, что она действительно прямая. В сущности, все мы видим эти искажения, причем в одном и том же направлении в каждом подобном рисунке. Обнаружено, что то же явление наблюдается и у животных. Это доказано в экспериментах, в которых животные обучались выбирать, скажем, более длинную из двух линий. Затем под влиянием

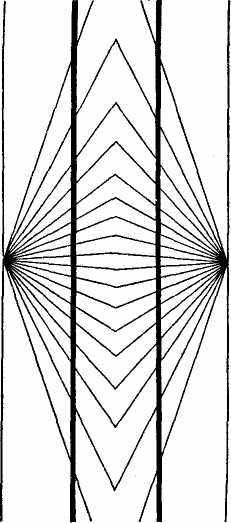

Рис. 1. Иллюзия Мюллер—Лайера,

или иллюзия стрелы.

Стрела с расходящимися вверх

и вниз концами кажется длиннее,

чем стрела с наконечниками, обращенными внутрь. Почему?

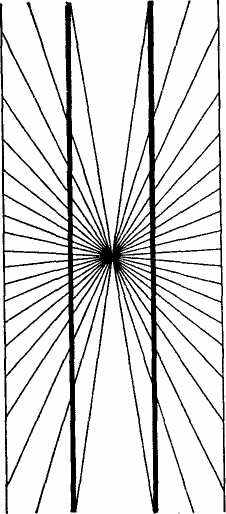

Рис. 2. Иллюзия Понцо, или иллюзия

железнодорожных путей. Верхняя горизонтальная линия кажется длиннее. Эта линия продолжает восприниматься как более длинная, в каком бы положении мы ни рассматривали рисунок. (Попробуйте поворачивать книгу.)

1 Грегори РЛ. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М.: Прогресс, 1970. С. 150-156.

36

7ема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

иллюзии животные будут выбирать линию, кажущуюся длиннее и нам, хотя фактически она той же самой длины, что и сравниваемая с ней линия. Этот результат был получен у голубей и у рыб. Все это говорит о том, что существует какой-то общий фактор, лежащий в основе этих иллюзий. Это достойный предмет для исследования.

Для объяснения этого явления выдвигалось много теорий, однако большинство из них легко можно опровергнуть экспериментально или отвергнуть как малопродуманные и потому бесполезные. Прежде всего мы коротко остановимся на различных теориях, от которых можно с уверенностью отказаться, после чего попытаемся изложить более адекватные теории. Но сначала нам следует испытать на себе некоторые иллюзии. Рисунки 1—2 демонстрируют многие из наиболее известных иллюзий. Они носят имена открывших их исследователей, главным образом, психологов, работавших в Германии в прошлом столетии, — однако удобнее было бы дать некоторым из них описательные названия.

Наиболее известным из рисунков такого рода являются стрелы Мюллер-Лайера, изображенные на рис. 1. Это просто пара стрел, древки которых одинаковой длины, но одна стрела имеет наконечники с рас-

Рис. 3. Рисунок Геринга, или иллюзия веера. Расходящиеся в виде лучей линии изгибают наложенные на них прямые. (Это пример

иллюзии, где одна часть рисунка влияет на другую, в то время как стрелы Мюллер—Лайера неверно воспринимаются сами по себе.)

Грегори РА Зрительные искажения

37

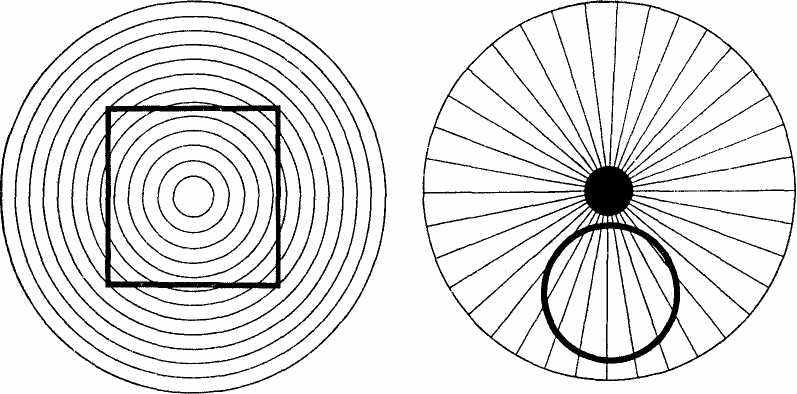

Рис. 4. Поразительное влияние фона, вызывающее искажение фигуры, сходное с иллюзией веера Геринга

ходящимися, а другая со сходящимися к древку концами. Стрела с расходящимися наконечниками кажется длиннее, хотя фактически обе стрелы одинаковой длины. Мы будем называть этот рисунок просто иллюзией стрелы.

Второй пример также хорошо известен, и специалисты называют его фигурой Понцо. Он состоит всего из четырех линий: двух одной и той же длины, идущих рядом, но сходящихся, и между ними двух других, равных по длине и параллельных (см. рис. 2). Одна из линий, расположенная в узкой части пространства, заключенного между двумя сходящимися линиями, кажется длиннее, хотя фактически обе параллельные линии одинаковой длины. Мы будем называть этот рисунок иллюзией железнодорожных путей.

Рис. 3 показывает два варианта рисунка Геринга. Я буду называть его иллюзией веера.

Наконец, мы имеем рисунки, на которых квадрат и круг искривляются на фоне круговых или скрещивающихся линий (рис. 4). Нет необходимости давать этим рисунками специальные названия, поскольку мы не часто будем обращаться к ним, и они лишь усложненные варианты ге-ринговской иллюзии веера.

Иллюзии можно подразделить на две группы: одни — это искажения, вызываемые фоном определенного рода (например, иллюзия веера), другие — это искажения самой фигуры (например, иллюзия стрелы), без

38

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Рис. 5. Наконечники стрел Мюллер-Лайера без древков. Иллюзия сохраняется, хотя и становятся более лабильной.

фона. Эти самостоятельные искажения наиболее ясно показаны на рис. 5, на котором изображены наконечники стрел без древков: наконечники смещаются сами по себе, хотя на рисунке нет иных линий. С другой стороны, при иллюзии веера расходящиеся лучи сами по себе воспринимаются без искажения, однако любая фигура, наложенная на них, искажается определенным образом. Эти рисунки вызывают искажения, но сами не искажаются.

На протяжении последних ста лет психологи пытались объяснить эти иллюзии, однако только в настоящее время мы приходим к пониманию того, почему подобные рисунки нарушают работу зрительной системы.

А. Мишоп

ВОСПРИЯТИЕ ПРИЧИННОСТИ1

(Резюме)

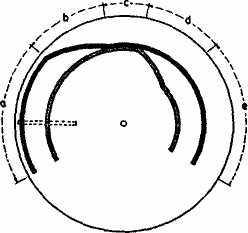

Бельгийский психолог А.Мишотт2 провел серию лабораторных экспериментов с целью выяснить условия восприятия физической причинности при движения.

На картонный диск наносятся две толстые кривые линии: одна черная, другая серая (рис. 1, А). Диск закрепляется на горизонтальной оси. Перед ним помещается большая ширма со щелью, обозначенной на рисунке пунктирной линией. Таким образом, испытуемый может видеть только два маленьких квадратика: один — черный, другой — серый. Медленно вращая диск против часовой стрелки, экспериментатор заставляет двигаться два квадрата вдоль щели; характер движения определяется особенностями кривизны линий, нанесенных на диск. Пунктирные линии и буквы от а до е по краям диска указывают на шесть различных фаз движения квадратов при повороте диска. На рис. 1,Б показана последовательность событий, воспринимаемых испытуемым. Сначала (фаза а) оба квадрата неподвижны; черный находится на некотором расстоянии слева от серого. Затем черный квадрат начинает двигаться по направлению к серому (фаза Ь). Затем в течение секунды (фаза с) оба квадрата, соединившись, остаются неподвижными. После этого (фаза d) серый квадрат движется вправо, а черный остается на месте. Наконец, серый квадрат останавливается на некотором расстоянии от черного (фаза е).

В этом основном эксперименте испытуемые говорят о том, что они ясно видят, как черный объект толкает серый, т.е. является причиной его

1 Хрестоматия по ощущению и восприятию / Под ред. Ю.В.Гиппенрейтер, М.Б.Ми-халевской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 390- 392.

2 См.: Michotte A. The Perception of Causality. N. Y.: Basic Books, 1963; Originally published in French, 1964.

40

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

| α IB | Hl | ι | ||||

| | | | ||||

| ь I | ■— m | I | ||||

| с I | ■Ш | I | ||||

| d I | ■ ι | a— ι | ||||

| | | | ||||

| « I | ■ | mi | ||||

| 200 160 | —o- | -3 -1 •2 -1+2 a | 1+2Q | | ||

| 120 | | \f ° | | | ||

| 80 | | J\ | | | ||

| 40 | | \ /'* | | | ||

| 0 | b D-..... | У a | Xp 3 | | ||

13 12 11 21 31

В

Рис 1. В. 1—«толкание», 2 —«торможение», 3—«высвобождение»; 1+2 — «толкание» + «торможение» ось ординат — количество ответов каждой категории, ось абсцисс — отношение скоростей (черный, серый)

движения. Это впечатление носит характер не умозаключения, а непосредственного восприятия.

Мишотт систематически варьировал стимульные условия, меняя характер линий, нанесенных на диске. Таким образом, он мог изучать влияние изменений скорости движения черного квадрата, расстояния, проходимого до столкновения с серым квадратом, длительности контакта между обоими квадратами, последующей скорости серого квадрата и т.п.

Основываясь на отчетах испытуемых в этих различных условиях, Мишотт обнаружил два четко различных типа видимой причинности. К первому типу — «толканию» — он отнес случаи, когда испытуемым казалось, что черный объект приводит в движение серый, передавая ему свою энергию. Ко второму — «высвобождению» — случаи, когда черный объект вызывает движение серого, как бы высвобождая или включая скрытую энергию, уже имевшуюся у него; здесь не было впечатления передачи энергии черного объекта серому.

Переход от «толкания» к «высвобождению» зависит прежде всего от соотношения скоростей двух объектов. Когда скорость черного значительно больше последующей скорости серого, испытуемые почти всегда видят «толкание»; наоборот, когда скорость серого меньше скорости черного, воспринимается «высвобождение». Если скорости приблизительно одинаковы, испытуемые примерно с одинаковой частотой дают оба типа ответов.

Мишоп А. Восприятие причинности

Нацулас1 считает, что когда сообщенная скорость меньше предшествующей, может восприниматься «торможение» как результат некоторой дополнительной силы. Мишотт, чьи испытуемые спонтанно сообщали о своих впечатлениях, не упоминал о такой категории. Нацулас же ставил своих испытуемых перед выбором между «толканием», «высвобождением» и «торможением». Он обнаружил, что последний ответ чаще выбирается при увеличении отношения скоростей (см. рис. 1, В). Очевидно, что «торможение» является частным видом более общего ответа «толкание», по Мишотту. Таким образом, объединяя эти два типа ответов с данными Нацуласа, мы можем дать количественную картину относительной частоты эффектов «высвобождения» и «толкания» в зависимости от пропорции скоростей.

В.Олум2 провел аналогичные эксперименты с детьми и нашел, что семилетки при уменьшении пропорции скоростей также переходят в своих ответах от «толкания» к «высвобождению», однако «толкание» они воспринимают гораздо дольше, т.е. при значительном увеличении относительной скорости второго объекта. Эффект «высвобождения» является более сложным, чем «толкание» (так как предполагает присутствие некоторой скрытой силы). Таким образом, результаты Олума показывают, что дети предпочитают сводить к минимуму изменения в перцептивной организации: они сохраняют образ «толкания» так долго, как только могут.

1 См.: Natsoulas T. Principles of Momentum and Kinetic Energy in the Perception of Causality //Amer. J. Psychol. 1961. Vol. 74. P. 394-402.

2 См.: Olum V. Developmental Differences in the Perception of Causality Under Conditions of Specific Instructions // Vita Humana. 1958. Vol. 1. P. 191-203.

112

Г. Линдсей,

К.С.Халл,

Р.Ф. Томпсон

ТВОРЧЕСКОЕ И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ1

Творческое мышление — это мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений с целью определения области их возможного применения. Творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое — выявляет их недостатки и дефекты. Для эффективного решения задач необходимы оба вида мышления, хотя используются они раздельно: творческое мышление является помехой для критического, и наоборот.

Мозговой штурм

Если вы хотите мыслить творчески, вы должны научиться предоставлять своим мыслям полную свободу и не пытаться направить их по определенному руслу. Это называется свободным ассоциированием. Человек говорит все, что приходит ему в голову, каким бы абсурдным это не казалось. Свободное ассоциирование первоначально использовалось в психотерапии, сейчас оно применяется также для группового решения задач, и это получило название «мозгового штурма».

1 Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление //Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Пе-тухова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 149-152.

8 Зак. 2228

114

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Мозговой штурм широко используется для решения разного рода промышленных, административных и других задач. Процедура проста. Собирается группа людей для того, чтобы «свободно ассоциировать» на заданную тему: как ускорить сортировку корреспонденции, как достать деньги для строительства нового центра или как продать больше чернослива. Каждый участник предлагает все то, что приходит ему на ум и иногда не кажется относящимся к проблеме. Критика запрещена. Цель — получить как можно больше новых идей, так как чем больше идей будет предложено, тем больше шансов для появления по-настоящему хорошей идеи. Идеи тщательно записываются и по окончании мозгового штурма критически оцениваются, причем, как правило, другой группой людей.

Творческое мышление в группе основывается на следующих психологических принципах1.

1. Групповая ситуация стимулирует процессы выработки новых идей, что является примером своего рода социальной помощи. Было обнаружено, что человек средних способностей может придумать почти вдвое больше решений, когда он работает в группе, чем когда он работает один. В группе он находится под воздействием многих различных решений, мысль одного человека может стимулировать другого и т.д. Вместе с тем эксперименты показывают, что наилучшие результаты дает оптимальное чередование периодов индивидуального и группового мышления.

2. Кроме того, групповая ситуация вызывает соревнование между членами группы. До тех пор, пока это соревнование не вызовет критических и враждебных установок, оно способствует интенсификации творческого процесса, так как каждый участник старается превзойти другого в выдвижении новых предложений.

3. По мере увеличения количества идей повышается их качество. Последние 50 идей являются, как правило, более полезными, чем первые 50. Очевидно, это связано с тем, что задание все больше увлекает участников группы.

4. Мозговой штурм будет эффективнее, если участники группы в течение нескольких дней будут оставаться вместе. Качество идей, предложенных ими на следующем собрании, будет выше, чем на первом. По-видимому, для появления некоторых идей требуется определенный период их «созревания».

5. Психологически правильно, что оценка предложенных идей выполняется другими людьми, так как обычно недостатки собственного творчества замечаются с большим трудом.

1 См.: Osborn A. Applied imagination: Principles and procedures of creative trinking. N.Y., 1957.

Лиодсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление

115

Препятствия творческого мышления

Конформизм — желание быть похожим на другого — основной барьер для творческого мышления. Человек опасается высказывать необычные идеи из-за боязни показаться смешным или не очень умным. Подобное чувство может возникнуть в детстве, если первые фантазии, продукты детского воображения, не находят понимания у взрослых, и закрепиться в юности, когда молодые люди не хотят слишком отличаться от своих сверстников.

Цензура — в особенности внутренняя цензура — второй серьезный барьер для творчества. Последствия внешней цензуры идей бывают достаточно драматичными, но внутренняя цензура гораздо сильнее внешней. Люди, которые боятся собственных идей, склонны к пассивному реагированию на окружающее и не пытаются творчески решать возникающие проблемы. Иногда нежелательные мысли подавляются ими в такой степени, что вообще перестают осознаваться. Superego — так назвал Фрейд этого интернализованного цензора.

Третий барьер творческого мышления — это ригидность, часто приобретаемая в процессе школьного обучения. Типичные школьные методы помогают закрепить знания, принятые на сегодняшний день, но не позволяют научить ставить и решать новые проблемы, улучшать уже существующие решения.

Четвертым препятствием для творчества может быть желание найти ответ немедленно. Чрезмерно высокая мотивация часто способствует принятию непродуманных, неадекватных решений. Люди достигают больших успехов в творческом мышлении, когда они не связаны повседневными заботами. Поэтому ценность ежегодных отпусков состоит не столько в том, что, отдохнув, человек будет работать лучше, сколько в том, что именно во время отпуска с большей вероятностью возникают новые идеи.

Конечно, эффективность результатов свободной творческой фантазии и воображения далеко не очевидна; может случиться так, что из тысячи предложенных идей только одна окажется применимой на практике. Разумеется, открытие такой идеи без затрат на создание тысячи бесполезных идей было бы большой экономией. Однако эта экономия мало вероятна, тем более, что творческое мышление часто приносит удовольствие независимо от использования его результатов.

Критическое мышление

Чтобы выделить по-настоящему полезные, эффективные решения, творческое мышление должно быть дополнено критическим. Цель критического мышления — тестирование предложенных идей: применимы

116

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

ли они, как можно их усовершенствовать и т.п. Ваше творчество будет малопродуктивным, если вы не сможете критически проверить и отсортировать полученную продукцию. Чтобы провести соответствующий отбор надлежащим образом, необходимо, во-первых, соблюдать известную дистанцию, т.е. уметь оценивать свои идеи объективно, и, во-вторых, учитывать критерии, или ограничения, определяющие практические возможности внедрении новых идей.

Какие препятствия стоят на пути критического мышления? Одним из них является опасение быть слишком агрессивным. Мы часто учим наших детей, что критиковать — значит быть невежливым. Тесно связан с этим следующий барьер — боязнь возмездия: критикуя чужие идеи, мы можем вызвать ответную критику своих. А это, в свою очередь, может породить еще одно препятствие — переоценку собственных идей. Когда нам слишком нравится то, что мы создали, мы неохотно делимся с другими нашим решением. Добавим, что чем выше тревожность человека, тем более он склонен ограждать свои оригинальные идеи от постороннего влияния.

И наконец, необходимо отметить, что при чрезмерной стимуляции творческой фантазии критическая способность может остаться неразвитой. К сожалению, неумение думать критически — это один из возможных непредвиденных результатов стремления повысить творческую активность учащихся. Следует помнить, что для большинства людей в жизни требуется разумное сочетание творческого и критического мышления.

Критическое мышление нужно отличать от критической установки. Несмотря на то, что в силу специфики своего подхода к решению задач критическое мышление запрещает некоторые идеи или отбрасывает их за негодностью, его конечная цель конструктивна. Напротив, критическая установка деструктивна по своей сути. Стремление человека критиковать единственно ради критики имеет скорее эмоциональный, чем когнитивный характер.

Часть 2. Развитие познания

О Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. Теории перцептивного научения: обогащение и дифференциация. Роль двигательной активности в развитии ощущений и восприятия. Понятия о перцептивных действиях и этапах их формирования.

И. Рок

[ПРОБЛЕМА ВРОЖДЕННОГО И ПРИОБРЕТЕННОГО В ВОСПРИЯТИИ]1

Является ли константность размера врожденной или приобретенной?1

Доказательство, выявившее наличие константности размера у детей до одного года, сводит на нет некоторые эмпирические теории, согласно которым, например, процесс научения постепенен, накапливается годами как результат впечатлений от передвижения в окружающей среде, но это доказательство не в состоянии опровергнуть предположение о возможности научения еще в самом начале младенческой жизни. Оно также не исключает того, что в той или иной степени научение происходит и когда ребенок растет. Фактически некоторые исследователи даже думали, что получили доказательство зависимости развития константности от возраста. Иными словами, они обследовали детей различных возрастов и вычертили кривую зависимости степени константности размера от возраста. Согласно их данным, чем старше ребенок, тем сильнее у него тенденция к полной константности. На рис. 1 показаны результаты одного такого эксперимента по сравнению восприятия размера у детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Однако эти данные вызывают серьезные возражения. Мы уже знаем, что в исследованиях по константности различные указания могут привести к различным результатам. Считается, что указание сопоставить, исходя из объективного размера удаленного предмета (сопоставление объективного размера), будет вызывать полную константность2, ука-

1 Рок И. Введение в зрительное восприятие: В 2 кн. М.: Педагогика, 1980. Кн.1. С. 83-89, 144-149; Кн. 2. С. 70-75, 91-92.

2 Фактически на больших расстояниях оно, и это уже обсуждалось, порождает сверхконстантность.

Рок И. [Проблема врожденного и приобретенного в восприятии]

169

100

50

à? 9,4

Возраст(средний для 12-и испытуемых из каждой группы)

Рис. 1

Сопоставление размеров сравниваемого объекта (расстояние 7,5 и) и стандартного (расстояние 60 м)

21,3

зание сопоставить на основе воспринимаемого размера уменьшит полную константность, а указание сопоставить в соответствии со зрительным углом еще больше уменьшит полную константность. Действенность инструкций зависит от того, доведены ли они до конца и как они поняты. Если ребенок не совсем понял указания, или интерпретировал их не так, как это делал бы взрослый, или же ему было трудно выполнить их, то следовало бы предположить, что его утверждения будут отличаться от утверждений взрослого. Например, когда на большом удалении предмет кажется маленьким, взрослый мог бы реагировать в соответствии с указанием сопоставлять объективный размер, игнорируя кажущееся уменьшение размера, и рассуждать в соответствии с правилом, которое он считает верным: «Предметы на расстоянии выглядят маленькими, хотя на самом деле больше, чем кажутся». Ребенок вряд ли в состоянии проделать то же самое. Поэтому полученные результаты скорее могут зависеть от разницы в указаниях, нежели от разницы в восприятии.

Здесь уместно упомянуть одно недавнее и более однозначное по своим результатам исследование, фактически означающее, что восприятие 6—8-недельного младенца происходит в соответствии с объективным размером и не зависит от расстояния. Примененная методика была разработана Скиннером, использовалась им при проведении экспериментов с животными и, естественно, не связана с указаниями. Сначала младенец приучается к тому, что когда он поворачивает голову, то получает поощрение (поощрение или подкрепление состоит в том, что перед ним неожиданно появляется экспериментатор и, улыбаясь, говорит «ку-ку»). Любой незначительный поворот головы младенца включает записывающее устройство.

170

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Стимульным объектом, обусловливающим поворот головы, является белый куб со стороной 30 см, расположенный на расстоянии 1 м. Затем этот объект меняется, поощрения больше не происходит, и записывается частота поворотов головы. В методике предполагается, что реакция младенца на любой стимульный объект, схожий с тем, который был использован при тренировках, останется прежней (это было установлено Павловым много лет назад при работе с собаками и другими животными); реакция на нечто совсем непохожее будет или немного меньше, или ее совсем не будет. Когда куб со стороной 30 см предъявляется на расстоянии 3 м, младенец, как правило, довольно часто поворачивает голову (хотя и не так часто, чем когда куб находится на расстоянии 1 м). Когда куб со стороной 90 см помещается на расстоянии 3 м, младенец поворачивает голову намного реже. По всей вероятности, ребенок видит куб со стороной 30 см на большем удалении точно таким же, каким он видел его во время тренировок, хотя величина зрительного угла уменьшалась; и напротив, куб со стороной 90 см он должен видеть как нечто совершенно отличное (большее), хотя фактически на расстоянии 3 м его зрительный угол такой же, как и на расстоянии 1 м (в случае с контрольным кубом). Поэтому ясно, что ребенок скорее реагирует на куб, который сохраняет константность размера, чем на куб, который сохраняет константность зрительного угла. 6—8-не-дельные младенцы, по-видимому, проявляют константность размера.

Эти результаты неожиданны. Именно поэтому, а также из-за новизны примененного метода, вызывающего разные предположения относительно воспринимаемого сходства, прежде чем сделать окончательные выводы, этот эксперимент следовало бы повторить (вероятно, с использованием других критериев константности)1.

Предположим, что эти результаты подтвердились, означает ли это, что константность размера является врожденной? Возможно, но не следует исключать роль зрительного опыта в течение первых недель жизни ребенка, даже если такой опыт по необходимости ограничен. В этом возрасте младенец не способен еще свободно передвигаться, но он двигает руками и наблюдает за ними. Кроме того, он видит приближающихся и удаляющихся людей.

Результаты другого эксперимента, проведенного на крысятах, ясно указывают на необходимость, по крайней мере для этого вида животных, предшествующего опыта, прежде чем при восприятии размера будет учи-

1 Примененный в эксперименте метод далек от совершенства, а сами результаты не вполне ясны. Относительно метода. Выбор поворота головы как указателя того, что воспринимается, нельзя назвать удачным, ведь движения головы также являются источником информации об удаленности <...>. Относительно полученных результатов. Когда куб со стороной 90 см помещается на расстоянии 1 м, то младенец, как правило, поворачивает свою голову достаточно часто. Может быть, это происходит оттого, что расстояние до куба остается таким же, каким оно было на тренировках, хотя размеры меняются? Можно было бы ожидать, что в тренировочной ситуации размер является более заметным признаком, и реакция на куб со стороной 30 см при расстоянии 3 м подтверждает это.

Рок И. [Проблема врожденного и приобретенного в восприятии]

171

тываться удаленность. В эксперименте крысы до 34-дневного возраста выращивались в полной темноте. В это время их учили различать размеры. Тренировки проводились в темном помещении. Крыса должна была научиться бежать по проходу к большему из двух светящихся кругов независимо от того, находился он справа или слева. Существенной особенностью этого опыта было то, что оба круга можно было видеть только с одного места, когда крыса находилась непосредственно за стеклянной перегородкой. Под тяжестью крысы рычаг на полу включал свет, и круги становились видимыми. Когда она меняла положение, круги становились невидимыми. Это означало, что как только крыса начинала двигаться по проходу, она кругов не видела. Следовательно, во время тренировок крыса не имела возможности видеть один и тот же предмет на различном расстоянии, т.е. не приобретала опыт. Такой опыт мог бы быть источником той константности размера, которая могла бы проявиться при решающем испытании.

Когда стеклянную перегородку приподнимали, крыса бежала либо к большому, либо к малому кругу и в случае правильного выбора поощрялась едой. Практически все крысы научались этому. В контрольном опыте, который также проводился в темноте, больший круг отодвигался к концу прохода так, что его зрительный угол был равен зрительному углу меньшего круга. Очевидно, такие признаки расстояния, как аккомодация, конвергенция, параллакс движения присущи и крысе. В этом случае животное выбирало наугад, а это указывает на отсутствие константности размера. Затем условия контрольного опыта несколько менялись: больший круг отодвигался на такое расстояние, что его зрительный угол был меньше, чем у маленького круга. В результате крысы выбирали меньший круг, поскольку его зрительный угол был теперь больше. Из этого ясно, что эти крысы действовали, основываясь исключительно на зрительном угле. Контрольная группа, выращенная при дневном свете и прошедшая такую же тренировку, в контрольном опыте выбирала больший круг. Это доказывает, что выращивание в темноте каким-то образом препятствует константному восприятию размера. Однако крысы, воспитывавшиеся в темноте, реагируют на глубину как таковую: если их помещали на узкий уступ с глубоким обрывом с одной стороны и неглубоким с другой, они избегали переходить на сторону с глубоким обрывом. Когда эту же экспериментальную группу животных поместили в клетки и в течение недели содержали в комнате с включенным светом, то при повторном контрольном испытании они обнаружили константность размера.

Итак, кажется очевидным, что появлению константности размера должен предшествовать некоторый зрительный опыт (по крайней мере, у крыс), и вполне допустимо, что такой опыт в сущности сводится к приближению и удалению объектов в окружающей среде. Таким путем животное обучается при оценке зрительного угла учитывать расстояние.

172

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Другими словами, хотя крыса от рождения способна воспринимать расстояние, но при отсутствии опыта она при восприятии размера не может этим воспользоваться. Но процесс научения очень короток, может быть, даже меньше недели.

Следует иметь в виду и другую проблему. Приближаясь к предметам, или удаляясь от них, или видя, как они приближаются или удаляются, животное может научиться учитывать, что удаленные предметы больше, чем они кажутся. Но почему это знание влияет на то, какими они выглядят? В психологии восприятия существует множество примеров, когда знание о действительном состоянии дел никак не влияет на то, что воспринимается, например, на большинство оптических иллюзий никак не влияет знание того, что они иллюзии. Поэтому если прошлый опыт может играть роль, изменяя восприятие предметов, то необходима теория, которая объясняет, как такой опыт может повлиять на переработку информации о стимуле таким образом, что это приведет к изменению восприятия.

Одна теория заслуживает особого внимания. В том случае, когда изменения ретинального изображения вызваны собственным движением организма, есть основания предполагать, что это изменение не воспринимается как внешнее событие. Например, изменения в локализации изображения вещей при нашем движении в неподвижной среде не вызывают впечатления передвижения этих предметов. Это явление носит название константности положения. По всей вероятности, ретинальные изменения не принимаются в расчет из-за поступающей в мозг информации о том, что эти изменения вызваны движением наблюдателя, т.е. ретинальные изменения скорее приписываются движению наблюдателя, чем движению объекта. По той же самой причине увеличение или уменьшение размера ретинального изображения объектов при нашем приближении или удалении от них могло бы не учитываться, поскольку вполне возможна информация, что ретинальные изменения вызваны нашим передвижением1. Если же ретинальные изменения не учитываются, то нам не будет казаться, будто объект меняет свои размеры. Сам принцип игнорирования информации может быть врожденным.

В обстоятельствах, когда наблюдатель неподвижен, а предмет приближается или удаляется от него, также возможно, что константность размера определяется врожденными механизмами. Увеличение и сокращение изображения предмета неоднозначно именно потому, что могло бы означать или то, что объект меняет свои размеры, или то, что изменяется его расстояние до наблюдателя. Теперь уже доказано, что в первые недели своей жизни младенцы реагируют на такого рода стимульные изменения так, как если бы они воспринимали изменяющееся расстояние. Следовательно, вполне допустимо, что при таком типе движения младен-

Эта идея была впервые выдвинута фон Хольстом.

Рок И. [Проблема врожденного и приобретенного в восприятии]

173

цы воспринимают объект как не меняющий свой размер, потому что сти-мульные изменения объясняются при восприятии как изменения в расстоянии. Если это так, то константность размера следовало бы трактовать как проявление предпочтения со стороны перцептивной системы.

Эти данные означают, что константности размера, если наблюдатель или объект движутся вперед или назад, не нужно учиться. Но тогда нужно объяснить константность размера в тех случаях, когда наблюдатель не меняет положения, как в уже описанных экспериментах с младенцами и крысятами. Можно доказывать, что опыт, полученный в условиях, когда организм или объект находится в движении и константность преобладает, в процессе научения переносится на условия, когда организм или предмет стационарен. Если это так, то остается выяснить природу процесса научения. Основное, что необходимо проанализировать, — это то, что константность размера как факт восприятия считается для этих условий движения врожденной, и поэтому проблема объяснения константности в статических условиях сводится к объяснению того, как константность передается. Если же константность есть дело чистого научения, то необходимо объяснить, как может меняться восприятие только потому, что появляются знания о неизменяющемся размере объектов. <...>

Учимся ли мы видеть в трех измерениях или эта способность врожденная?

Логические рассуждения и доказательства

Теперь мы рассмотрим некоторые из доказательств, касающихся происхождения нашего восприятия мира как трехмерного. Прежде чем сделать это, будет полезно уяснить себе, что же имеется в виду, когда утверждается, что наше восприятие третьего измерения является врожденным или приобретенным. Сказать, что такое восприятие является врожденным, — значит сказать, что с рождения или вскоре после этого (в том случае, если необходим начальный период созревания) организм воспринимает мир трехмерным. Объекты выглядят для младенца расположенными на различных расстояниях от него и друг от друга более или менее так же, как и для взрослого. В этом случае основа такого восприятия заложена в сенсорных и нервных механизмах, появившихся в процессе эволюции. Поэтому ссылка на врожденность не означает, что проблема решена; напротив, проблема далека от разрешения. Но такая ссылка исключает определенный тип объяснений, например, попытки вывести восприятие глубины из предшествующего сенсорного опыта организма.

С другой стороны, сказать, что восприятие третьего измерения появляется в результате научения, — значит считать, что при рождении и,