Виды образных явлений]1 Образ

| Вид материала | Документы |

- Пресс-релиз Для распространения во всех странах мира: 22 июня 2010, 54.65kb.

- Законы эволюции вселенной часть постановка задачи об эволюции вселенной, 370.32kb.

- А. Каминский аллегория, метафора, образ на экране, 84.88kb.

- Формирование музыкально-образных представлений младших школьников на основе синтеза, 56.4kb.

- Тема Количество часов, 133.11kb.

- Реферат По теме: «Образ Чiпки», 46.44kb.

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь главное управление, 345.44kb.

- Леонтьев А. Н. Образ мира, 172.36kb.

- Предмет и задачи экономического анализа. Виды анализа в соответствии с различными признаками, 262.76kb.

- 1. Общие представления о памяти. Круг явлений памяти, 754.68kb.

590

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

буется сравнительно низкий уровень интенсивности раздражителя. Вообще говоря, мы имеем дело не с той абсолютной вероятностью, согласно которой наступление одного события никак не зависит от наступления другого. Подобная независимость событий редко встречается в окружающем нас мире. Правильнее было бы сказать, что основной вид обучения оценке вероятности, связанной с доступностью категорий, — это усвоение случайных, или условных, вероятностей, отражающих избыточную структуру среды. То, что абсолютная и условная вероятность событий совершенно по-разному влияют на успех перцептивной идентификации, широко подтверждают экспериментальные данные1.

Однако, для того чтобы адекватно действовать в окружающей среде, организм должен не только быть готов к вероятным событиям, хорошо их себе представлять и быстро воспринимать без чрезмерного напряжения своих познавательных способностей; он должен быть также способен к поиску маловероятных объектов и событий, если они имеют значение для сохранения его жизни и осуществления его деятельности. Когда на улице незнакомого города я почувствую голод, я должен найти ресторан независимо от того, как часто рестораны встречаются в моем нынешнем окружении. Короче говоря, доступность категорий, с помощью которых я идентифицирую объекты окружающего меня мира, должна отражать не только вероятности объектов среды, соответствующих этим категориям, но и требования поиска, обеспечивающего мои потребности, поддержание моей жизнедеятельности, мои защитные реакции и т.д. А для того, чтобы поисковое поведение было эффективным, характер перцептивной готовности должен быть реалистичным, зависящим как от того, что человек с большой вероятностью может встретить в воспринимаемом мире в данном месте в данное время, так и от того, что он хочет найти.

Подытожим теперь в нескольких тезисах наши взгляды на общие свойства восприятия. Прежде всего, восприятие — это процесс принятия решений. Независимо от характера задачи, стоящей перед индивидом, он (или его нервная система) приходит к решению, что воспринимаемый объект есть та, а не иная вещь окружающего мира. Отрезок оказывается длиннее или короче эталона, конкретный объект — змеей, а не упавшей веткой; неполное слово лепит в контексте скульптор лепит голову — это, конечно, лепит, а не лупит.

1 См., например, исследования: Howes D. On the interpretation of word frequency as a variable affecting speed of recognition // Journal of Experimental Psychology. 1954. Vol. 48. P. 106-112; Solomon R.L., Postman L. Frequency of usage as a determinant of recognition thresholds for words // Journal oj Experimental Psychology. 1952. Vol. 43. P. 195-201; Miller G A, Heise GA., Lichten W. The intelligibility of speech as a function of the context of the test materials // Journal of Experimental Psychology. 1951. Vol. 41. P. 329-335.; Miller GA., Bruner J.S., Postman L. Familiarity of letter sequences and tachistoscopic identification // Journal of General Psychology. 1954. Vol. 50. P. 129-139.

Брунер Дж. О готовности к восприятию

591

Второй тезис сводится к тому, что процесс принятия решений при восприятии предполагает использование различительных признаков, как любой процесс принятия решений. Другими словами, свойства входных раздражителей дают возможность распределять их по наиболее подходящим категориям.

Третье. Процесс использования признаков включает операцию вывода. Вывод об идентификации на основе признака является, вероятно, наиболее частой и элементарной формой познавательной деятельности. Учет признаков предполагает усвоение вероятностей тех или иных событий в окружающей среде, а также постоянных соотношений, связывающих одни признаки с другими и признаки с вытекающими из них формами поведения. Использование признаков включает различные этапы: элементарный акт выделения предмета или события из потока воздействующих раздражителей; этап поиска признаков, соответствующих характерным чертам категорий; пробное отнесение явления к определенной категории и последующий дополнительный поиск признаков, его подтверждающих; и, наконец, окончательное отнесение к определенной категории и поиск в резко ограниченных пределах.

Четвертое. Категорию можно рассматривать как совокупность признаков, в зависимости от которых объекты группируются как эквивалентные. Это могут быть: правила выбора необходимых признаков, служащих критериями; способ комбинирования этих признаков; веса, приписываемые им в процессе вывода; и допустимые пределы их изменения.

Пятое. Категории различаются по своей доступности, т.е. по той легкости, с которой входные раздражители, обладающие теми или иными свойствами, кодируются и идентифицируются в терминах данной категории. Относительная доступность категорий и систем категорий зависит, по-видимому, от двух факторов: ожиданий индивида в отношении вероятности наступления определенных событий в окружающей среде и требований поиска, обусловленных потребностями организма и необходимостью поддержания его деятельности. Иначе говоря, перцептивная готовность, или доступность, выполняет две функции: минимизации степени неожиданности событий окружающей среды путем приведения в соответствие доступности категорий с вероятностью событий внешнего мира и максимизации достижения искомых предметов и событий.

Адекватное восприятие, гласит наш шестой тезис, достигается кодированием поступающих раздражителей с помощью соответствующих категорий, т.е. категорий, обеспечивающих переход от признаков к категориальной идентификации и тем самым коррекцию вывода или предсказания непосредственно не воспринимаемых свойств идентифицированного объекта. Таким образом, адекватное восприятие требует усвоения категорий и систем категорий, соответствующих событиям и предметам, с которыми имеет дело субъект в физическом мире. Говоря о том,

592

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

что восприятие представляет внешний мир, мы имеем в виду адекватность системы категорий у данного лица, которая позволяет ему делать выводы о характере наблюдаемых событий и тем самым выходить за пределы непосредственно воспринимаемых событий и делать правильные предсказания о других, ненаблюдаемых событиях.

Наконец, седьмое. При условиях ниже оптимальных восприятие оказывается верным в той степени, в какой доступность категоризирую-щих систем отражает вероятности наступления событий, с которыми сталкивается человек. Если доступность категорий отражает вероятность событий в окружающей среде, организм может обойтись меньшим числом раздражителей, требует меньшей избыточности признаков для правильного отнесения объектов к соответствующей категории. Аналогично искаженное, неверное восприятие будет приводить к частым систематическим ошибкам, поскольку оно основывается на неадекватной установке. Чем ошибочнее установка, тем больше должна быть избыточность признаков, необходимых для осуществления правильной категоризации, причем правильным мы называем отнесение поступающего раздражителя к такой категории, которая позволяет нам делать впоследствии более точные предсказания. <...>

Термин доступность употреблялся выше для обозначения той легкости или скорости, с которой данный раздражитель кодируется в терминах определенной категории при различных условиях образования, прошлого опыта, мотивации и т.д. Мы отмечали, кроме того, что на доступность влияют два основных ряда условий: субъективные оценки вероятности данного события и разного рода поисковые установки, продиктованные потребностями субъекта, а также множеством других факторов.

Рассмотрим некоторые относящиеся сюда факты восприятия. <...>

Особенно интересный факт, связанный с изменением доступности категории в условиях, когда на оценку вероятностей альтернатив оказывается определенное влияние, состоит в том, что последнее может достигаться как путем постепенного научения типа усвоения вероятностей, так и в результате данной инструкции. Так, Биттермен и Книффин1 в исследовании, посвященном порогу распознавания запретных и нейтральных слов, показали, что в ходе эксперимента порог для запретных слов постепенно снижается по мере того, как испытуемый начинает ожидать их появления. Брунер и Постман2 также обнаружили, что повторное предъявление раздражителей, между которыми имеются некоторые несо-

1 См.: Bitterman M.E., Kniffin C.W. Manifest anxiety and «perceptual defense» // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1953. Vol. 48. P. 248-252.

2 См.: Bruner J.S., Postman L. On the perception of incongruity: a paradigm // Journal of Personality. 1949. Vol. 18. P. 206-223.

Брунер Дж. О готовности к восприятию

593

ответствия весьма низкой вероятности, ведет к заметному снижению порогового времени, необходимого для распознавания элементов несоответствия. Одновременно Коуэн и Байер1, а также Постман и Крачфилд2 показали, что, когда испытуемого предупреждали, что ему будут предъявлены запретные слова, у него наблюдалась тенденция к снижению порога для них по сравнению с порогом для нейтральных слов; когда же такой инструкции не было, первый порог был выше второго. <...>

Кроме того, определенная установка может создаваться самой ситуацией, в которой действует воспринимающий субъект. Исследование Бру-нера и Минтерна3 служит тому иллюстрацией. Испытуемым предъявлялась на короткое время искаженная заглавная буквы В (между вертикальной прямой и криволинейными частями буквы имелся небольшой просвет, так что ее можно было принять и за Б и за число 13). Испытуемые так или иначе воспринимали материал в зависимости от того, что им предъявлялось раньше: буквы или числа. Короче говоря, ожидание того или другого контекста обусловливает предварительную активацию целого набора соответствующих категорий (или клеточных ансамблей), а не одной изолированной категории. <...>

Неготовность к восприятию

<...> В настоящем разделе мы рассмотрим некоторые из факторов, способствующих возникновению состояния неготовности к восприятию, характеризующегося либо несоответствием с вероятностями тех или иных событий в окружающей среде, либо неучетом потребностей самого субъекта, либо и тем и другим одновременно.

Прежде чем перейти к этому вопросу, уместно сказать несколько слов о непрерывном пристальном внимании как о способе избежать неадекватной установки к восприятию. Для всякой категории объектов, образовавшейся в сознании организма, существуют некоторые раздражители достаточной длительности и избыточности; если они отвечают признакам ожидаемой категории, то при определенных условиях обеспечено их адекватное восприятие в качестве представителей этой категории. При достаточном времени и соответствующей проверке важнейших признаков такое оптимальное восприятие может быть осуществлено для боль-

1 См.: Cowen E.L., Beier E.G. The influence of «threat expectancy» on perception // Journal of Personality. 1951. Vol. 19. P. 85-94.

2 См.: Postman L., Crutchfield R.S. The interaction of need, set, and stimulus structure in a cognitive task // American Journal of Psychology. 1952. Vol. 65. P. 196-217.

* См.: Bruner J'.S., Minturn A.L. Perceptual identification and perceptual organization // Journal of General Psychology. 1955. Vol. 53. P. 21-28.

38 Зак. 2228

594

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

шинства классов событий окружающей среды, с которыми сталкивается человек,— для большинства, но не для всех. Существуют некоторые объекты, различительные признаки которых настолько двусмысленны, что не позволяют прийти к правильному заключению; их особенно много в сфере так называемого межличностного восприятия, т.е. восприятия по внешним признакам состояний других лиц, их особенностей, намерений и т.п. А поскольку это область, где неправильное восприятие может иметь наиболее важные и серьезные последствия, то сомнительно, чтобы пристальное внимание существенно помогло субъекту, имеющему дело с более сложными структурами сигналов. Но наибольшая трудность состоит в том, что цена пристального внимания, как правило, слишком высока для организма в условиях спешки, риска и ограниченных возможностей, обусловленных средой и собственной конституцией. Именно способность быстро использовать минимальные сигналы для отнесения события к определенной категории обеспечивает субъекту тот выигрыш времени, который необходим ему, чтобы вовремя освоиться с событиями. Промедление и внимательное изучение неизбежно сокращают этот драгоценный интервал.

Брунвр А*· О готовности к восприятию

595

как у него, чем речь тех, для кого этот язык является родным? Разгадка заключается, по моему мнению, в том, что можно назвать посткатегори-зационной сенсорной фильтрацией: коль скоро высказывание понято, декодировано в соответствующих категориях с помощью определенных различительных признаков, содержащихся в речевом потоке, прочие признаки ассимилируются, нормализуются или вовсе пропускаются. Более того, используемые при этом фонематические категории заимствуются из родного языка слушающего. Нормализация ориентирована именно на эти фонематические категории родного языка. Лишь достигнув правильного понимания второго языка, и притом ценой особых усилий, человек может оставаться достаточно сенсорно готовым к тому, чтобы воспринимать разницу между фонематическим рисунком как своей речи, так и речи носителей данного языка. А поскольку хорошо овладевший языком иностранец категоризует высказывания так же, как и носитель данного языка, у него отсутствует достаточно сильное побуждение для того, чтобы выдержать напряженный режим тщательного вслушивания в звуки чужой речи. <...>

Неадекватные категории

По-видимому, простейшей формой неготовности к восприятию в конкретном окружении является случай, когда воспринимающий субъект располагает набором категорий, не подходящих для адекватного предсказания событий этого окружения. Часто цитируется такой пример из доклада Бартлетта1: африканцам, приехавшим в Лондон, полисмены-регулировщики казались особо дружественно расположенными людьми, поскольку они часто подымают правую руку ладонью вперед навстречу приближающемуся транспорту. Вывод от признака к категории здесь, разумеется, неверен: данный признак следует понимать как знак остановки. Этот пример, однако, не представляет особого интереса, поскольку здесь речь идет о преходящем заблуждении, легко исправляемом путем обучения.

Более интересный (хотя и труднее объяснимый) пример дает нам обучение второму языку, и в особенности его фонематической системе. Почему, спрашивается, человек может усвоить структуру чужого языка, классы его форм, морфемы, лексемы и т.д., но неизбежно на многие годы сохраняет иностранный акцент и при этом даже не замечает его, считая, что он говорит так же, как окружающие его носители этого языка? И почему вместе с тем ему легче понимать человека с таким же акцентом,

Неадекватная доступность отнесения к категории

Неготовность к восприятию, вероятно, в наибольшей степени обусловлена теми причинами, которые связаны с человеческими желаниями и опасениями. Я имею в виду искаженные ожидания того рода, которые возникают, когда желательность или нежелательность тех или иных событий влияет на усвоение вероятностей их наступления. Упомянутые выше эксперименты Маркса1 и Ирвина2 служат упрощенными примерами того, как желательность некоторого результата повышает оценку вероятности его получения. В этой сфере действуют и иные, более постоянные личностные тенденции. Хорошо известно, что одни люди более склонны ожидать, а потому и быстрее воспринимать наименее желательные из ожидаемых явлений, другие же, напротив, — наиболее желательные. Это, несомненно, определенные виды приобретенной установки по отношению к весьма вероятным событиям, даже если она поддерживается особенностями темперамента. Как происходит такое научение и почему его результаты столь трудно поддаются корректирующему влиянию среды, не вполне ясно. Со временем становится все яснее лишь то,

1 См.: Bartlett F.C. Remembering: a study in experimental and social psychology. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1932.

1 См.: Marks RW. The effect of probability, desirability, and «privilege» on the state of expectations of children // Journal of Personality. 1951. Vol. 19. P. 332-351.

2 См.: Irwin F.W. Stated expectations as functions of probability and desirability of outcomes // Journal of Personality. 1953. Vol. 21. P. 329-335.

596

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

что, прежде чем мы узнаем, как возникает адекватная и неадекватная готовность к восприятию, нам необходимо гораздо лучше понять, каким образом организмы усваивают вероятностную структуру окружающей среды. Этот тезис был сформулирован Брунсвиком уже несколько лет назад1, и с тех пор им руководствовались многие исследователи проблемы вероятностного научения: Буш и Мостеллер; Брунер, Гуднау и Остин; Эстес; Галантер и Герстенхабер; Хойк и Хаймен; Эдварде и др.2.

1 См.: Brunswik E. Systematic and representative design of psychological experiments. Berkeley: University of California Press, 1947.

2 См.: Bush R.R., Mosteller CF. Stochastic models for learning. N. Y.: Wiley, 1955; Bruner J.S., Goodnow JJ., Austin GA. A study of thinking. N. Y.: Wiley, 1956; Estes WJC. Individual behavior in uncertain situations: an interpretation in terms of statistical association theory // Decision processes / Ed. R.M.Thrall, C.H.Coombs, R.L.Davis. N. Y.: Wiley, 1954. P. 127-137; Galanter E., Gerstenhaber M. On thought: extrinsic theory of insight // American Psychologist. 1955. Vol. 10. P. 465; Hake H.W., Hyman R. Perception of the statistical structure of a random series of binary symbols // Journal of Experimental Psychology.

1953. Vol. 45. P. 64-74; Edwards W. The theory of decision making // Psychological Bulletin.

1954. Vol. 51. P. 380-417.

Теория перцептивного цикла. Понятие когнитивной схемы. Виды когнитивных схем и их функции в восприятии

Д. Норман [СХЕМЫ]1

Семантические сети являются мощным инструментом, и они послужили исходным пунктом для многих современных исследований. Но они уже существенно видоизменены. Поэтому, не обсуждая того, что можно (или чего нельзя) проверить экспериментально, я перейду к рассмотрению свойств репрезентационной системы. Но сначала семантические сети нужно модифицировать, чтобы они годились для более крупных единиц знания. В результате создается метод, называемый схемой.

Вспомним первоначальный вопрос: потребляют ли пищу люди, населяющие вновь открытую планету? Как получить ответ при помощи семантических сетей? И как мы сможем перейти от очевидных ответов к более глубоким и ценным? Мы не сможем этого сделать — во всяком случае, если не используем некоторые приемы, позволяющие установить, как можно приложить старое знание к новым ситуациям. Процессы, использующие знание, не менее важны, чем само знание. Собственно говоря, они сами являются знанием — знанием, как действовать, а не знанием о чем-либо.

Схемы: пакеты знания

Что мы знаем о пище, что могло бы подвести нас к ответу на заданный [выше] вопрос о людях на другой планете? В моем экземпляре словаря Уэбстера сказано, что есть — это значит «принимать через рот в качестве пищи». А рот, согласно тому же словарю, — это «отверстие, через которое пища поступает в тело животного». Пища — это «материал <...> используемый в организме для обеспечения роста, восстановления, жизненных процессов и для получения энергии». Эти определения идут

1 Норман Д. Память и научение. М.: Мир, 1985. С.69-79.

604

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

должны содержать значительную информацию о соответствующих понятиях, в том числе о типичных особенностях обозначаемых ими объектов.

Добавление «типичных особенностей» придает схемам значительную силу и неожиданно помогает объяснить некоторые аспекты поведения человека. Так, например, схема «животное» может сообщать, что у такого организма есть одна голова; схема «млекопитающее» — что у него четыре конечности, а схема «человек» — что у него две руки и две ноги. Схема «птица» может констатировать, что это животное летает, а схема «почтовый ящик США» — что он синий. Эти сведения о типичных чертах выполняют несколько функций. Во-первых, людям эта информация знакома, и, если спросить их, они сообщат ее. Во-вторых (что более важно), если нет прямых указаний на обратное, то типичные схемы скорее всего действительны. Например, если я говорю о собаке, вы будет считать, что у нее есть голова, четыре ноги и хвост. В самом деле, вы решите, что если бы у данной собаки было три ноги, то я сказал бы об этом. В разговоре мы вполне полагаемся на наше общее знание, и нет нужды рассказывать все об обсуждаемом предмете.

Эти типичные особенности можно назвать подразумеваемыми: предполагается, что они есть в любом случае, когда нет специального указания на что-либо иное. Именно так я предполагаю, что вы ростом от полутора до двух метров, что вы едите три раза в день (в обычные часы), что у вас две ноги и т.д. Я мог ошибиться, и тогда я изменю эти признаки в той схеме, которую построил для вас в памяти. В целом принятие подразумеваемых особенностей очень упрощает переработку информации.

Понимание любого конкретного случая определяется тем, насколько он соответствует существующей схеме (прототипу). По-видимому, мы оцениваем вещи по их соответствию прототипам, и плохо построенные прототипы могут привести к ошибочным интерпретациям и предположениям.

Что происходит, когда мы применяем схемы к нашему знанию людей? Обладаем ли мы схемами для «толстяков» (означающими, что они веселые), для «напористых» или для «скаредных» людей? Служат ли схемы механизмами стереотипизаций? И если да, то заметьте, что стереотипизация вообще является ценной операцией, так как она позволяет делать обширные выводы на основе частичного знания. Но стереотипы людей могут оказаться предательскими, так как из-за них кому-нибудь, кого мы сочтем близким к стереотипу, мы можем ошибочно приписать определенные качества. И что еще хуже, стереотипы могут быть использованы подсознательно, без зловредного намерения. Не будет большой беды, если я по ошибке припишу свойства рыб китам или свойства птиц летучим мышам. Но для общества может быть далеко не безразлично, если я сознательно или неосознанно приду к необоснованным выводам о каких-либо социальных или этнических группах.

У. Найссер

[ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ЦИКЛ. СХЕМЫ И ИХ ФУНКЦИИ]1

Световая информация

Гибсоновская теория восприятия начинается не с сетчаточного изображения. Она начинается с рассмотрения света, отражаемого от объектов и доступного для анализа в любой точке пространства. Сложные структурные свойства этого потока света определяются природой и положением объектов. Эта структура и специфицирует данные объекты, информация о них содержится в свете. Когда наблюдатель или объект движутся, некоторые характеристики потока света остаются инвариантными, тогда как другие меняются; эти инвариантные во времени характеристики еще более точно специфицируют «топографию» среды. Наблюдатель воспринимает благодаря тому, что он попросту «улавливает» эти инварианты. Может быть, ему и приходится специально искать информацию, но у него нет нужды перерабатывать ее, поскольку она вся уже содержится в свете.

Подход Гибсона имеет некоторые явные преимущества перед традиционным подходом. Организм для него не является чем-то пассивным, действующим под влиянием стимульных воздействий, скорее, он сам все время подстраивается к свойствам окружающей его среды, которые объективно существуют, точно специфицированы и адекватно воспринимаются. Акцент на протяженном во времени сборе информации делает теорию Гибсона приложимой к гаптической (связанной с осязанием) и акустической информации точно так же, как и к световой, по крайней мере в принципе. Наиболее важной особенностью этой теории является указание на то, что исследователям восприятия следует стремиться скорее к созданию новых и более богатых способов описания информации, содержащейся в стимулах, чем к построению все более тонких гипотез относительно внутренних пси-

1 Найссер У. Познание и реальность. М.: Прогресс, 1981. С. 40-52, 71-82.

606

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

хических механизмов. «Экологическая оптика» Гибсона представляет собой попытку такого описания. (С моей точки зрения, недавнее описание оптической информации как совокупности пространственных частот1 является еще одной перспективной попыткой этого рода, хотя сам Гибсон в этом сомневается.)

Несмотря на указанные достоинства, теория эта остается в некоторых отношениях неудовлетворительной. В ней, совершенно очевидно, ничего не говорится о том, что происходит в голове воспринимающего. Какие когнитивные структуры необходимы для восприятия? Чем отличаются воспринимающие субъекты друг от друга? Что происходит, когда мы выбираем то, на что смотреть, и как мы научаемся видеть лучше? Почему возможны иллюзии и ошибки, если восприятие — это всего лишь сбор уже существующей и вполне специфической информации? Как следует понимать другие когнитивные процессы — воображение, запоминание, мышление, где двусторонняя связь между организмом и средой слаба или вообще отсутствует?

Некоторые из этих вопросов, особенно касающиеся когнитивного развития и перцептивного научения, рассматриваются в работе Элеоноры Гибсон2. Как она показала, различие между тренированным и нетренированным наблюдателями состоит не в том, что первый добавляет нечто к стимулу, а в том, что он способен извлечь больше информации из него: он обнаруживает признаки и структуры высших порядков, к которым не восприимчив «наивный» наблюдатель. Новорожденный игнорирует информацию, которую старшие дети и взрослые усваивают без всяких усилий. Для обоих Гибсонов задача психологии состоит в том, чтобы описать эту информацию. Однако этого, видимо, недостаточно; другая, не менее важная, задача состоит в том, чтобы понять внутренние когнитивные структуры воспринимающего и способы их изменения.

1 В качестве простой пространственной волновой структуры может рассматриваться не только вертикальная решетка, образованная равноотстоящими линиями; любая оптическая структура может быть представлена с помощью Фурье-анализа как результат наложения ряда таких волновых структур - точно так же, как любая меняющаяся во времени акустическая волна может быть представлена в виде суммы синусоид. Этот способ анализа, предложенный Кэмпбеллом и Робсоном (см.: Campbell F.W., Robson J.G. Application of Fourier analysis to the visibility of gratings // Journal of Physiology. London, 1968.197. P. 551-556.), позволил получить замечательные результаты. Последний обзор их см. в работе Секыолера (Sekuler R. Spatial vision // Annual Review of Psychology. Potomac: Md., Lawrence Erlbaum Associates, 1974. 25. P. 195-232.).

2 В дополнение к систематическим «Principles of perceptual learning and development. N. Y.: Appleton-Century-Crofts, 1969» Э.Гибсон выполнила недавно изящный и убедительный критический разбор всей концепции переработки информации (см.: Gibson E.J. How perception really develops a view from outside the system // La Berge D., Samuels S.J. (Eds.)· Basic processes in reading: perception and comprehension, 1977.). О важном применении ее теории см.: Gibson EJ., Levin H. The Psychology of Reading. Cambrigde: Mass., MIT Press, 1975.

Найссер У. [Перцептивный цикл.Схемы и их функции]

607

Перцептивный цикл

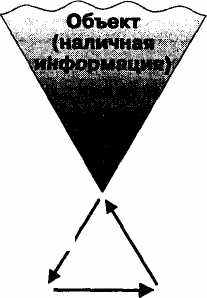

По моему мнению, важнейшими для зрения когнитивными структурами являются предвосхищающие схемы, подготавливающие индивида к принятию информации строго определенного, а не любого вида и, таким образом, управляющие зрительной активностью. Поскольку мы способны видеть только то, что умеем находить глазами, именно эти схемы (вместе с доступной в данный момент информацией) определяют, что будет воспринято. Восприятие, действительно, — конструктивный процесс, однако конструируется отнюдь не умственный образ, возникающий в сознании, где им восхищается некий внутренний человек. В каждый момент воспринимающим конструируются предвосхищения некоторой информации, делающие возможным для него принятие ее, когда она оказывается доступной. Чтобы сделать эту информацию доступной, ему часто приходится активно исследовать оптический поток, двигая глазами, головой или всем телом. Эта исследовательская активность направляется все теми же предвосхищающими схемами, представляющими собой своего рода планы для перцептивных действий, так же как и готовность к выделению оптических структур некоторых видов. Результат обследования окружения — выделенная информация — модифицирует исходную схему. Будучи таким образом модифицированной, она направляет дальнейшее обследование и оказывается готовой для дополнительной информации. Цикл этот представлен на рис. 1.

Модифицирует;

Выбирает

Направляет

Рис. 1

608

Тема 16. Основные теоретические подходы к изучению познания

Информация, собираемая зрением, по необходимости является оптической и состоит из пространственных и временных световых структур. Однако оптическая информация может специфицировать объекты и события на различных уровнях абстракции и значения, причем схема, функционирующая на одном уровне, не обязательно должна быть чувствительной к другим уровням. Если мы видим, например, что кто-то улыбается, в наличии может быть информация, позволяющая определить (а) форму его зубов; (б) изменение положения его губ; (в) тот факт, что он выполняет некий культурно-значимый акт, например улыбается; (г) нечто касающееся его настроения: улыбка может быть либо веселой, либо сардонической, либо просто вежливой — в зависимости от контекста, в котором она имеет место. Когда мы воспринимаем настроение, мы находимся в другом перцептивном цикле, чем когда мы воспринимаем движение губ. У нас формируется иной (хотя, может быть, частично совпадающий) набор предвосхищений; мы выделяем информацию, распределенную в иных временных границах; мы пользуемся этой информацией для других целей и в результате по-иному запоминаем это событие. Таким образом, понятие перцептивного цикла объясняет, как можно воспринимать значение наряду с формой и пространственным расположением.

Схема двумя различными способами обеспечивает непрерывность восприятия во времени. Поскольку схемы суть предвосхищения, они являются тем посредником, через которого прошлое оказывает влияние на будущее; уже усвоенная информация определяет то, что будет воспринято впоследствии. (Таков механизм, лежащий в основе памяти, хотя последний термин лучше сохранить для тех случаев, когда образование схемы и ее использование разделены временем и изменившейся ситуацией.) Кроме того, некоторые схемы являются временными по самой своей природе. Если, например, объект движется, в световом потоке имеют место непрерывные и сложные изменения. Если объект движется по направлению к воспринимающему, оптические проекции каждого элемента текстуры поверхности движутся к периферии сетчатки; конфигурация на сетчатке наблюдателя подвергается непрерывному расширению. Нет необходимости предполагать, что это расширение воспринимается в виде серии дискретных и по отдельности предвосхищаемых кадров, хотя его и можно смоделировать в виде такой серии в кино. Схема настраивается на оптическое событие в целом. Можно предвосхитить временные структуры, так же как и пространственные. Эта особенность схем еще более очевидна в случае других сенсорных модальностей, как мы это вскоре увидим. <...>

Совершенно очевидно, что треугольник, названный схемой, имеет сложную структуру. Но эту структуру не следует понимать как простой поток от периферии к центральным отделам мозга; она обслуживает процесс непрерывного взаимодействия. Мне кажется, что ее компоненты лучше рассматривать как вложенные в нее схемы, взаимодействующие со средой по своим собственным законам <...>, а не как дискретные уровни с

Найссер У. [Перцептивный цикл.Схемы и их функции]

609

входом и выходом. Более того, хотя схема играет решающую роль в каждом перцептивном акте, она не является «перцептом» и не порождает перцепты где-либо в голове воспринимающего. Акт восприятия вообще не завершается перцептом1. Схема — лишь одна из фаз непрекращающейся активности, связывающей воспринимающего с окружающей средой. Термин «восприятие» относится ко всему циклу, а не к какой-то отдельной его части. Разумеется, схемы могут отделяться от тех циклов, внутри которых они изначально существовали; такое отделение составляет основу всех высших психических процессов. Однако в таких случаях имеет место не восприятие, а воображение, планирование или намерение.

Это не означает, что мы не можем воспринять непредвосхищенную информацию. Как правило, однако, функция неожиданного стимула состоит в запуске цикла собственно восприятия; обычно в среде имеется достаточно непрерывной информации для того, чтобы поддержать начавшийся цикл. И даже если ее нет, сам акт поиска такой информации создает для того, что воспринимается, своего рода контекст. Если этого не происходит — если стимул и не предвосхищен, и не вызвал перцептивной активности, — случившееся окажет на нас лишь ограниченное и преходящее действие.

Предложенное здесь понимание восприятия2 мыслится нами не как радикальная альтернатива классическим теориям, а лишь как средство согласования их между собой и с повседневной реальностью. Гибсоны, несомненно, правы, утверждая, что световой поток (по отношению к подвижной точке наблюдения) дает точную информацию о среде, которую и воспринимает индивид. Как это может быть неверным? Те, кто рассматривает восприятие как процесс переработки информации, также правы: прием этой информации действительно обеспечивается сложными нейрофизиологическими механизмами. То же можно сказать и о третьей груп-

1 Некоторые философы были вынуждены постулировать существование перцептов потому, что иногда мы как будто бы видим вещи, которых на самом деле нет: кино, последовательные образы, двоящиеся образы, галлюцинации, сны и т.д. В большинстве этих случаев имеет место своего рода «моделирование»: иными словами, наблюдатель оказывается систематически неправильно информированным. Либо в реальной среде, либо в какой-то части его зрительной системы моделируется информация, которая была бы в наличии, если бы объект реально присутствовал. Механизм моделирования очевиден в случае кино и едва ли менее очевиден в случае последовательных образов, двоящихся образов и подобных феноменов. Такое моделирование обычно имеет незавершенный характер и легко обнаруживается: мы узнаем кино или последовательный образ, когда видим их. В этих случаях «перцепт» можно определить как тот конкретный объект (или размытая форма и т.д.), который скорее всего обеспечил бы эту же самую информацию, если бы он действительно присутствовал. Когда объект присутствует, нет никакой необходимости в постулировании отдельного перцепта.

2 Сходная точка зрения независимо была обоснована Хохбергом (см.: Hochberg J. Attention, organization, and conciousness // Mostovsky D.J. (Ed.). Attention: contemporary theory and analysis. N. Y.: Appleton-Century-Crofts, 1970; Hochberg J. Motion pictures, eye movements, and mental maps: perception as purposive behavior. Address presented at the American Psychological Assosiation. Chicago, 1975).

39 Зак. 2228