Виды образных явлений]1 Образ

| Вид материала | Документы |

- Пресс-релиз Для распространения во всех странах мира: 22 июня 2010, 54.65kb.

- Законы эволюции вселенной часть постановка задачи об эволюции вселенной, 370.32kb.

- А. Каминский аллегория, метафора, образ на экране, 84.88kb.

- Формирование музыкально-образных представлений младших школьников на основе синтеза, 56.4kb.

- Тема Количество часов, 133.11kb.

- Реферат По теме: «Образ Чiпки», 46.44kb.

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь главное управление, 345.44kb.

- Леонтьев А. Н. Образ мира, 172.36kb.

- Предмет и задачи экономического анализа. Виды анализа в соответствии с различными признаками, 262.76kb.

- 1. Общие представления о памяти. Круг явлений памяти, 754.68kb.

Таким образом, кажется, что дети в обучении идут сразу в двух направлениях. С одной стороны, они используют растущее знание частей речи в языке как ориентир для раскрытия значения конкретного нового слова; как будто ребенок говорит себе: «Так как это новое слово было только что использовано как существительное, вероятно, оно описывает вещь». А с другой стороны, они используют свое знание отдельных слов, чтобы предсказать, как можно использовать эти слова. («Так как этот паровозик сейчас используют, чтобы ударить меня по голове, я могу преобразовать это слово в глагол и сказать: "Не паровозь меня!"»1 Используя оба вида данных, дети умело «пробивают себе дорогу» к знанию десятков тысяч слов и способов использования этих слов в предложениях2.

Способности, необходимые для научения языку

Какие способности нужны маленькому ребенку, чтобы использовать полученную информацию и сделать научение языку возможным?

Генетическая основа языка

Как мы неоднократно подчеркивали, язык структурирован на многих уровнях. Чтобы выучить язык, необходимо чутко реагировать на модели этой структуры: в какой последовательности расположены слова в предложениях, в какой последовательности расположены звуки в словах, и т.д. Множество данных свидетельствует о том, что маленькие дети чрезвычайно чувствительны к этим языковым моделям3.

Однако по мнению многих исследователей, языковые модели слишком сложны, чтобы содействовать тому чудесному научению, которое мы наблюдаем у детей. Следовательно, ребенку требуется некоторое руководство, выходящее за рамки того, что содержится в стимуле. Откуда может взяться это руководство? Многие ученые, которые поддерживают это утверждение о «бедности стимула», приходят к выводу, что обучение языку должно иметь какую-то генетическую основу, что маленький ребенок

1 См.: Pinker S. Language learnability and language development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.

2 См.: Grimshaw J. Form, function, and the language acquisition device // Baker С McMarthy J. (Eds.) The logical problem of language acquisition. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981; Fisher C, Hall G., Rakowitz S., Gleitman ЬЯ. When it is better to receive than to give // Gleitman L.R., Landau B. (Eds.) Lexical acquisition, Lingua (Special Issue). 1994. Vol. 92. P.333-375.

8 См.: Saffran J.R., Aslin R.N., Newport E.L. Statistical learning by 8-month-old infants // Science. 1997. Vol. 274. P. 1926-1928.

358

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

неврологически «запрограммирован» выучить язык. Это генетическое руководство дополняет информацию, имеющуюся в речи, которую слышит ребенок, давая процессу обучения возможность идти вперед1.

Как бы ни разворачивалась эта неврологическая программа, она не должна определять какой-либо конкретный язык, поскольку неизвестно, будет ли ребенок расти в США, разговаривая на английском, или в России, разговаривая на русском. Следовательно, неврологическая программа должна подходить для всех языков, так чтобы ребенок был готов выучить любой из них. Чтобы сделать это возможным, неврологическая программа должна определять универсальную структуру, т.е. общую для всех языков.

Безусловно, каждый язык отличается от всех остальных, но эти различия касаются параметров, которые определяют относительно небольшие отклонения от этой универсальной структуры. Генетические механизмы быстро направляют ребенка к универсальной языковой структуре. Однако кое-что ему придется учить с большим трудом; например, как определять параметры языка, на котором говорят в его собственной среде2.

Биологическая адаптация

Приведенная выше гипотеза о наличии универсальной структуры для всех языков остается спорной. Тем не менее, ее подкрепляют различные доказательства. Например, многие свойства синтаксиса кажутся универсальными (общими для всех языков). Кроме того, многие аспекты научения языку трудно объяснить, если мы рассматриваем только тот язык, который ребенок слышит. Другими словами, ребенок знает такие вещи о языке, которые выходят далеко за пределы тех лингвистических данных, которые он получает. Это наводит на мысль, что он должен иметь какое-то начальное преимущество при изучении языка — некоторое знание, не зависящее от специфики того или иного языка3.

1 См.: Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965; Lenneberg E. H. Biological foundations of language. N. Y.: Wiley, 1967; Gleitman L.R. Maturational determinants of language growth // Cognition. 1981. Vol. 10. P. 103-114; Bickerton D. The language bioprogram hypothesis // Behavioral and Brain Science. 1984. Vol. 7. P. 173-221; Pinker S. The language instinct. N. Y.: William Morrow, 1994.

2 См.: Wexler K.,Manzini R. Parameters and learnability in binding theory // Roeper T., Williams E. (Eds.) Parameter setting. Dordrecht: Reidel, 1987.

3 Обсуждение этих положений см. в: Chomsky N. Knowledge of language: Its elements and origins // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1981. Vol. 295 (1077. Ser. B). P. 223-234; Bloom P. Possible names: The role of syntax-semantics mappings in the acquisition of nominale // Gleitman L.R., Landau B. (Eds.) Lexical acquisition, Lingua (Special Issue). 1994. Vol. 92. P. 297-329; Pinker S. The language instinct. N. Y.: William Morrow, 1994; Gleitman LM., Newport EX. The invention of language by children: Environmental and biological influences on the acquisition of language // Gleitman L.R., Liberman M. (Eds.) Language: An invitation to cognitive science. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. Vol. 1. P. 1-24.

Глейтман Г., Фридлунд А, РайсбергА- Язык

359

Нет никаких сомнений в том, что люди во многих отношениях биологически адаптированы к языку. <...> Мы знаем, что некоторые области мозга, по-видимому, специализированы для использования языка; это отражается, например, в том, что повреждение этих областей вызывает разрушение речи (афазию), но не оказывает никакого воздействия (или оказывает небольшое воздействие) на другие, нелингвистические, психические функции. У глухих людей эти же области мозга являются главными для изучения и использования языка глухих, что свидетельствует о том, что они действительно задействованы в поддержке языка, независимо от того, вербальный это язык или язык жестов. Другие составляющие нашей биологической конституции: расположение зубов, форма гортани — также определенно подготовлены для языка.

Конечно, это возвращает нас к предположению, что вполне может существовать универсальная, имеющая генетические корни, структура для языков, причем все люди запрограммированы таким образом, который побуждает нас к изучению этой структуры. Некоторые из наиболее замечательных доказательств справедливости этого предположения дает изучение языка в обстоятельствах, весьма отличающихся от тех, которые мы описывали до сих пор.

Научение языку у людей с нарушениями сенсорики

До сих пор мы говорили о нормальном развитии языка. В этих условиях научение языку происходит почти одинаково практически у всех детей. Они двигаются от лепета к речи, состоящей из одного слова, продвигаются до телеграфной речи с фразами из двух слов, и в конце концов переходят к сложным формам и значениям предложений. Эту последовательность можно наблюдать как у детей в Пекине, которые учатся говорить по-китайски, так и у детей в Афинах, которые учатся говорить по-гречески. Это единообразие — от одного ребенка к другому, от одного языка к другому — безусловно согласуется с утверждением, что развитие языка опирается на нашу общую биологическую основу.

Но является ли этот паттерн действительно универсальным? Что происходит, когда дети растут, имея совершенно иные сенсорные возможности, чем те, при которых обычно идет развитие языка? Изучение этих случаев может помочь нам понять биологические корни человеческого языка, а также позволит узнать, необходимо ли подражание для изучения языка.

360

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Беззвучный язык

Множество фактов свидетельствует о том, что ребенок освоит язык, только если у него есть какой-то контакт и какое-то взаимодействие с другими людьми. Но какие аспекты этого контакта являются ключевыми? Очевидная гипотеза заключается в том, что ребенок должен слышать речь других, чтобы выявить модели и выучить правила. Однако эта гипотеза неверна.

Глухие люди не слышат, что говорят другие; они никогда не слышали обычного (с использованием органов слуха) разговора. И все же они учат язык; язык, который основан на сложной системе жестов. В Соединенных Штатах глухие обычно изучают Американский язык глухонемых (ASL), хотя существуют и другие языки жестов. Ясно, что язык может быть средством общения и при отсутствии звука.

Являются ли все эти жестикуляционные системы подлинными языками? На это указывает то, что эти системы получены не путем перевода с окружающих их разговорных языков, а созданы независимо сообществами глухих людей1. Другие доказательства получены из сравнения ASL со структурой и развитием разговорных языков. В ASL есть положения пальцев и рук, из которых состоит каждое слово, очень похожие на положения языка и губ, которые позволяют нам произносить фонемы2. В нем есть морфемы и грамматические принципы для объединения слов в предложения, которые похожи на принципы разговорного языка <...>.

Наконец, дети, родившиеся у глухих родителей, пользующихся ASL (независимо от того, глухие ли сами дети или нет) подхватывают эту систему от своих опекунов через неформальное взаимодействие, а не через явные наставления, точно так же, как мы учим наш разговорный язык <...>.3 И они проходят те же самые ступени на пути к взрослому знанию, что и слышащие дети, изучающие разговорный язык. Учитывая все эти соображения, трудно не прийти к выводу, что ASL и другие жестикуляционные системы — это подлинные языки4.

1 См.: Klima Ε. et al. The signs of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979; Senghas A. The development of Nicaraguan Sign Language via the language acquisition process // MacLaughlin D., McEwen S. (Eds.) Proceedings of the Boston University Conference on Language Development. 1995. Vol. 19. P. 543-552.

2 См.: Stokoe W.C. Sign language structure: An outline of the visual communication systems // Studies in Linguistics. Jr. 1960. Occasional Papers 8.

a Как правило, сурдопереводчики на телевидении — это слышащие дети глухих родителей. Они растут в двуязычной среде: учат ASL — от своих родителей и английский язык — контактируя со слышащими детьми и взрослыми, поэтому они достигают совершенного знания обоих языков и являются самыми лучшими переводчиками.

4 См.: Supalla I., Newport El.. How many seats in a chair? The derivation of nouns and verbs in American Sign Language // Si pie P. (Ed.) Understanding language through sign language research. N. Y.: Academic Press, 1978; Klima Ε. et al. The signs of language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979; Newport El.. Constraints on learning: Studies in

ГлейтманГ., Фридлунд А-, РайсбергД. Язык

361

Итак, язык не зависит от аудиовокального канала. Когда обычные способы коммуникации не доступны людям с нормальным интеллектом, они придумывают альтернативный способ, который воспроизводит те же самые содержание и структуры, что и другие языковые системы.

Язык в отсутствие модели

Давайте пересмотрим нашу гипотезу, которая утверждает, что для того, чтобы выучить язык, необходимо подвергаться воздействию языка. Это требует контакта с другими людьми, но не требует слухового контакта: достаточно видеть жесты других, чтобы иметь возможность выявить модели и, таким образом, выучить правила и семантическое содержание системы.

Но вполне ли это верно? Что, если дети с нормальным интеллектом растут в атмосфере любви и поддержки, но не подвергаются воздействию языка? Исследователи обнаружили шестерых детей, которые находились именно в такой ситуации1. Эти дети были глухими, так что они не могли выучить разговорный язык. Их родители были слышащими и не знали ASL. Они решили не позволять своим детям учить язык жестов, потому что они разделяли убеждение (которого придерживаются некоторые педагоги), что глухие дети должны сосредоточить свои усилия на изучении разговорного языка посредством специального обучения чтению по губам и вокализации. Это обучение часто сначала идет медленно, поэтому некоторое время эти дети не имели доступа к разговорному английскому языку2. Еще не способные читать по губам, не способные слышать и не подвергавшиеся воздействию языка жестов, эти дети не испытывали какого-либо языкового влияния.

Не имея доступа к языку, эти дети сделали нечто замечательное: они изобрели собственный язык. Для начала дети изобрели значительное количество жестов, которые легко понимались другими. Например, дети

the acquisition of American Sign Language // Papers and Reports on Child Language Development. Vol. 23. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1984. P. 1-22; Newport EX. Maturational constraints on language learning // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. P. 11-28.

1 См.: Feldman H., Goldin-Meadow S., Gleitman L.R. Beyond Herodotus: The creation of language by linguistically deprived deaf children // Lock A. (Ed.) Action, gesture, and symbol: The emergence of language. London: Academic Press, 1978; Goldin-Meadow S., Feldman H. The development of landuage-lake communication without a language model // Science. 1977. Vol. 197. P. 401-403.

2 Степень успеха в чтении по губам и вокализации в английском языке, так же как и в овладении чтением, у глухих детей не постоянна, причем достигаемый уровень тесно связан со степенью глухоты. Даже малейшая способность слышать помогает чрезвычайно. Но поступает все больше данных о том, что наиболее естественная альтернатива для абсолютно глухих детей — это выучить и использовать ASL, поскольку в этом мануально-визуальном средстве у них нет вообще никаких языковых помех.

362

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

iSr

Глейтман Г., Фридлунд А, РайсбергД. Язык

363

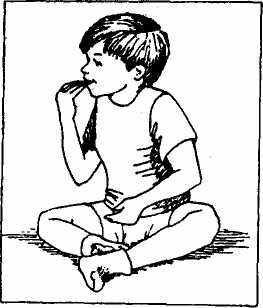

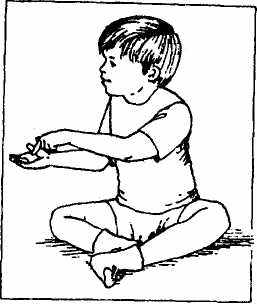

Рис. 9. Глухой мальчик, с которым никогда не разговаривали на языке глухонемых, и изобретенные им знаки

А — знак «Есть» или «Еда». Непосредственно перед этим мальчик указал на виноград;

Б — знак «Дай». Последовательность двух этих знаков означает «Дай мне еду»1

производили порхающие нисходящие движения пальцами, чтобы показать снег; скручивали пальцы, чтобы показать бутылку с завинчивающейся крышкой, и т.д. (рис. 9)2. Кроме того, этот спонтанно изобретенный язык демонстрировал множество аналогий с обычным языком: эти дети начинали показывать по одному знаку примерно в том же возрасте, в каком слышащие дети начинают говорить по одному слову— несмотря на тот факт, что, в отличие от слышащих детей, эти глухие дети фактически изобретали свои собственные слова. В возрасте 2—3 лет дети переходили к предложениям из двух и трех слов точно так же? как это делают слышащие дети. И в этих элементарных предложениях глухие дети располагали отдельные жесты в определенном порядке, согласно их семантической роли — опять-таки точно так же, как делают слышащие дети. Так, глухие дети со своим изобретенным языком умели отличить утверждение «цыпленок ест» от «есть цыпленка».

Хотя изобретательность этих глухих детей удивительна, мы не должны забывать о потенциальных сложностях их ситуации. Во-первых, мы не знаем, каковы отдаленные когнитивные последствия изоляции этих детей от фор-

1 См.: Goldin-Meadow S. Fragile and resilient properties of language learning // WannerE., Gleitman L.R. (Eds). Language acquisition: State of the art. N. Y.: Cambridge University Press, 1982.

2 См.: Tervoort B.T. Esoteric symbolism in the communication behavior of young deaf children // American Annals of the Deaf. 1961. Vol. 106. P. 436-480; Fant L.G. Ameslan: An introduction to American Sign Language. Silver Springs, Md.: National Association of the Deaf, 1972.

мальной языковой системы. Во-вторых, в этих условиях детям на самом деле не с кем говорить на изобретенном ими языке жестов, так как родители решительно настроены не обмениваться с ними знаками, поскольку считают, что позднее это побудит детей учиться читать по губам и вокализировать.

Вскоре появились новые данные, очень информативные и оптимистичные в отношении того, как далеко могут зайти дети с изобретенными языками в ситуации, когда они становятся средством социального обмена. В Никарагуа примерно до начала 1980-х гг. глухие дети из сельской местности обычно не знали других глухих. Все эти глухие люди разработали собственные системы жестов для общения со слышащими людьми, причем каждая система отличалась от других. В начале 1980-х в Никарагуа была создана школа только для глухих детей, и ежедневно их свозили в школу на автобусе со всей сельской местности. Так же как в случае с американцами, школьные власти пытались научить этих детей читать по губам и произносить звуки. Но и в автобусе, и в столовой, и буквально за спиной учителей эти дети (в возрасте от 4 до 14 лет) начинали жестикулировать. Мало-помалу их система становилась все более разработанной. Появившийся язык жестов этой школы соблюдается уже двумя поколениями школьников, причем новые ученики не только обучаются системе, но развивают и улучшают ее. В результате, за 20 лет этими детьми была создана языковая система, отличающаяся значительной сложностью и семантической изощренностью1.

В общем, если детям не доступна обычная речь, они берут на себя труд изобрести свой собственный язык.

Различия в способностях к научению языку

Итак, овладение языком может быть успешным, несмотря на нарушение сенсорики. Это подтверждает предположение о том, что психический аппарат для языка является врожденным и обучение идет своим чередом, несмотря на любые факторы внешней среды. Но что происходит, если изменяются свойства самих учащихся? Научение языку и его использование определяются функционированием мозга, изменение мозга должно иметь серьезные последствия2.

1 См.: SenghasA., Coppola M., Newport El·., Supalla T. Argument structure in Nicaraguan Sign Language: The emergence of grammatical devices // Proceedings of the Boston University Conference on Language Development. Boston: Cascadilla Press, 1997. Vol. 21.

2 См.: Lenneberg E.H. Biological foundations of language. N. Y.: Wiley, 1967; Menyuk P. Language and maturation. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1977; Gleitman L.R. Biological dispositions to learn language // Demepolous W., Marras A. (Eds.) Language learning and concept acquisition. Norwood, N. J.: Albex, 1986.

364

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

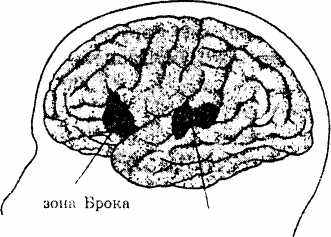

зона Веримке

Рис. 10. Языковые области мозга Определенные области коры головного мозга (у большинства людей — в левом полушарии) отведены для языковых функций. Они включают в себя зону Брока, повреждение которой вызывает трудности в создании речи, особенно функциональных слов (экспрессивная афазия), и зону Вернике, повреждение которой ведет к недостаточному пониманию значений слов (рецептивная афазия), <...>1

Существует много данных, свидетельствующих о том, что изменения свойств и состояния мозга имеют серьезнейшие последствия для функционирования языка. Мы уже упоминали данные об афазии, при которой повреждение в левом полушарии мозга оказывает разрушительное и очень характерное воздействие на употребление языка. Если повреждение произошло в одной области (зона Брока), теряются функциональные слова; если в другой (зона Вернике) — происходит потеря содержательных слов (рис. 10).

Другие данные получены при обследовании индивидов с явно наследственным синдромом, известным под названием специфическое языковое нарушение. Люди с этим синдромом обычно медленно осваивают язык и в течение всей своей жизни

имеют сложности с пониманием и построением многих предложений. И все же эти люди кажутся нормальными по большинству других критериев, включая измерения интеллекта2.

Известны и случаи с обратным паттерном — тяжелые нарушения всех психических способностей, кроме языка. Индивидов с синдромом Вильямса характеризует сильная умственная отсталость (IQ 60 или ниже), но тем не менее они способны свободно и ясно говорить3.

Таким образом, очевидно, что различия в умственных способностях могут существенно повлиять на обучение языку и его употребление. Если повреждены области мозга, связанные с изучением языка, — затрудняет-

1 См.: Geschwind N. Language and the brain // Scientific American. 1972. Vol. 226. P. 76-83.

2 См.: Τ allai P., Ross R., Curtiss S. Familiar aggregation in specific language impairment // Journal of Speech and Hearing Disorders. 1989. Vol. 54. P. 167-171; Gopnik M., Crago M. Familiar aggregation of a development language disorder // Cognition. 1993. Vol. 39. P. 1-50; Pinker S. The language instinct. N. Y.: William Morrow, 1994.

3 См.: Bellugi U., Marks S., BihrleA., Sabo H. Dissociation between language and cognitive function in Williams syndrome // Bishop D., Mogford K. (Eds.) Language development in exceptional circumstances. Hillsdale, N. J.: Lawrence Eribaum, 1991; Pinker S. Why the child holded the baby rabbits: A case study in language acquisition // L.R.Gleitman, M.Liberman (Eds.) Language: An invitation to cognitive science. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. Vol. 1. P. 107-133.

Глейтман Г., ФридлунАА., РайсбергД. Язык

365

ея использование языка (или, в некоторых случаях, оно полностью исключается), даже несмотря на то, что другие интеллектуальные способности сохранились. Но что можно сказать о других, менее драматичных, изменениях? Могут ли они тоже влиять на обучение языку? Попытаемся определить, какое действие имеет процесс физического развития человека на овладение языком.

Гипотеза о критическом периоде

Человеческий мозг продолжает расти и развиваться в течение многих лет после рождения, достигая своей зрелости приблизительно в период полового созревания. Если использование языка действительно опирается на работу мозга, то мы можем ожидать, что эти изменения, связанные с созреванием, будут оказывать влияние на изучение языка. Так ли это?

Согласно гипотезе о критическом периоде, мозг маленького ребенка особенно хорошо выполняет задачу научения языку. По мере созревания мозга этот критический период подходит к концу, так что более позднее обучение (как первого, так и последующих языков) становится более сложным1.

По-видимому, критические периоды действительно определяют некоторые аспекты научения у многих видов. Один пример — привязанность детенышей различных животных к своим мамам, которая, как правило, может сформироваться только в раннем детстве <...>. Другой пример — пение птиц. Пение самцов многих видов характерно для их собственного вида. Они учатся такому пению, слушая взрослых самцов своего вида. Но это воздействие будет эффективным только в том случае, если оно происходит в определенный период жизни птицы. Так, птенцы белоголового воробья научатся пению своего вида во всем его великолепии, со всеми трелями и мелизмами, только если они услышат эту музыку (исполненную, разумеется, взрослым белоголовым воробьем) где-то между 7-м и 60-м днем своей жизни. Если они услышат эту песню не в течение этого периода, а в течение следующего месяца, они освоят только основы пения — безо всех нюансов, которые можно услышать у взрослых воробьев (рис. 11). Если воздействие происходит еще позже, оно вообще не оказывает никакого влияния.

Относится ли этот феномен и к человеческому языку? Действительно ли взрослые менее способны выучить язык, потому что истек некий критический период? Большая часть данных традиционно получена из исследований по изучению второго языка, по той очевидной причине, что сложно (хотя и не невозможно) найти взрослых, которые в начале жизни не подвергались воздействию первого языка.

1 См.: Lenneberg E.H. Biological foundations of language. Ν. Υ.: Wiley, 1967.

τ

366

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

ГлейтманГ., ФридлундА., РайсбергД. Язык

367

Б

В

д

Рис. 11. Критический период в развитии пения птиц:

А __ графическое представление пения взрослого самца белоголового

воробья. Рисунок, звуковая спектрограмма, показывает диапазон частот голосовых сигналов птицы за определенное время. Частота обозначена по вертикальной оси, с шагом в 2000 Гц. Горизонтальный отрезок — указатель времени — обозначает полсекунды. Рисунок показывает, что нормальное пение начинается с одного или двух присвистов, продолжается серией трелей и заканчивается вибрато;

Б — пение птицы, выращенной в акустической изоляции, но в течение 4 минут слышавшей нормальную песню в возрасте между 35 и 56 днем. Ее взрослая песня была почти нормальной;

В — пение изолированной птицы, услышавшей нормальное пение между 50 и 71 днем. Взрослое пение этой птицы имеет некоторое грубое сходство с нормальным пением белоголового воробья. В нем есть свист, за которым следуют трели, но он очень отличается в нюансах;

Г, Д — пение птиц, которые услышали нормальное пение очень рано (от 3 до 7 дней) или очень поздно (после 300 дней) соответственно. Обучение в это время не дало никакого результата1

1 См.: Marier P.R. A comparative approach to vocal learning: Song development in white-crowned sparrows // J. of Comparative and Physiological Psyhology Monographs. 1970. Vol. 71. № 2. Part 2. P. 1-25.

Изучение второго языка

Ha начальных стадиях изучения второго языка взрослые производят впечатление гораздо более успешных учеников, чем дети1. Взрослый легко отваживается на нескладные, но вполне понятные предложения вскоре после вхождения в новое языковое сообщество. Напротив, дети, свободно говорящие на одном языке, приходят в полное замешательство и изумление, когда внезапно слышат второй язык, который они вообще не могут понять; зачастую они совсем перестают говорить на несколько недель. Однако после одного или двух лет обучения маленькие дети свободно говорят на новом языке, и вскоре их речь звучит практически так же, как речь коренных жителей, — что гораздо реже встречается у взрослых.

Этот факт был документально подтвержден во многих исследованиях.

В одном исследовании участниками были уроженцы Китая и Кореи, которые приехали в США (и погрузились в англоговорящее сообщество) в различном возрасте. Участников протестировали после того, как они прожили в Соединенных Штатах по крайней мере 5 лет, так что воздействие английского языка на них было вполне достаточным. И все они были студентами или преподавателями в большом университете на Среднем Западе, так что у них была некоторая общность социальной среды (и, предположительно, у всех была высокая мотивация выучить новый язык, чтобы добиться успеха в своей роли в университете).

В тестовой процедуре 50 процентов предложений, которые слышали участники, были чрезвычайно безграмотными (типа «Фермер купил две свинью в рынок» или «Маленький мальчик бывает говорить с полицейским»). Другая половина предложений была грамматически правильной. Задача участников заключалась в том, чтобы указать, какие предложения были грамматически правильными, а какие нет. Результаты теста показаны на рис. 12.

290

270

250

230

210

Коренные

3-7 8-10 11-15 17-39 Возраст прибытия

Рис. 12. Критический период для изучения второго языка Зависимость между возрастом прибытия в Соединенные Штаты у 46 корейцев и китайцев и количеством очков (из 276 возможных), полученных ими в тесте английской грамматики, проведенном через 5 лет после приезда2

1 См.: Snow С, Hoefnagel-Hohle M. The critical period for language acquisition: Evidence from second language learning // Child Development. 1978. Vol. 49. P. 1114-1128.

2 См.: Johnson J., Newport E. Critical period efforts in secind-language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language // Cognitive Psychology. 1989. Vol. 21. P. 60-99.

368

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Люди, которые столкнулись с английским языком до семилетнего возраста, выполнили задание так же, как носители языка. И чем старше были участники в тот момент, когда они приехали в Соединенные Штаты, тем хуже они овладели английским1.

Позднее воздействие первого языка

Приведенные выше результаты теста безусловно подтверждают гипотезу о критическом периоде. Но эти результаты относятся к изучению второго языка. Наблюдается ли то же самое при изучении первого языка? Самое лучшее доказательство предоставляют работы по ASL, который часто учат в позднем возрасте. Как мы говорили выше, многие глухие от рождения дети имеют слышащих родителей, которые предпочитают, чтобы у их чада не было доступа к ASL. Следовательно, первое столкновение таких детей с ASL может произойти в достаточно позднем возрасте, когда они установят контакт с сообществом глухих. Эти люди, таким образом, по существу изучают первый язык в необычайно поздний момент периода взросления.

Как влияет этот поздний старт на обучение языку? В одном исследовании все участники использовали ASL как единственное средство общения в течение по крайней мере 30-ти лет, и это гарантировало, что они были предельно опытными в языке. Некоторые из этих участников столкнулись с ASL с самого рождения (потому что их родители были глухими и пользовались языком жестов). Другие выучили ASL в возрасте между 4-мя и 6-ю годами. Третья группа состояла из участников, которые впервые вступили в контакт с ASL после 12-ти лет.

Неудивительно, что все эти люди вполне свободно пользовались

90

85

80

75

70

65

с рождения рано поздно

Возраст знакомства с ASL

Рис. 13. Критический период для изучения первого языка Зависимость между временем первого знакомства с ASL y глухих людей и их оценкой по тесту ASL, проведенному спустя 30 лет или более2

1 См.: Johnson J„ Newport E. Critical period efforts in secind-language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language // Cognitive Psychology. 1989. Vol. 21. P. 60-99.

2 См.: Newport E.L. Maturational constraints on language learning // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. P. 11-28.

ГлейтманГ., ФридлундА., РайсбергД. Язык

369

ASL, благодаря более чем тридцатилетней практике. Но даже в этом случае фактор раннего воздействия проявился очень сильно (рис. 13). Те, кто учил ASL с рождения, использовали и понимали все его нюансы. Те, чье первое знакомство с ASL произошло после четырехлетнего возраста, продемонстрировали трудноуловимый дефицит знания. Те, чье первое знакомство пришлось на подростковый или более зрелый возраст, имели гораздо большие недостатки, и их использование функциональных терминов было случайным, нерегулярным и очень часто — неправильным1.

Можно поспорить, действительно ли эти результаты свидетельствуют об определенном критическом периоде в изучении языка: те, кто изучал его поздно, все же выучили его достаточно хорошо. Но нет никаких сомнений в том, что на обучение языку влияет возраст обучающегося. Если первое воздействие происходит поздно, существует значительный дефицит знания языка, который можно наблюдать даже после многих лет его практического использования.

1 См.: Newport E.L. Maturational constraints on language learning // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. P. 11-28.

24 Зак. 2228

СЛ. Рубинштейн РЕЧЬ1

Речь и общение. Функции речи

Основная функция сознания — это осознание бытия, его отражение. Эту функцию язык и речь выполняют специфическим образом: они отражают бытие, обозначая его. Речь, как и язык, если взять их сначала в их единстве, это обозначающее отражение бытия. Но речь и язык и едины, и различны. Они обозначают два различных аспекта единого целого.

Речь — это деятельность общения — выражения, воздействия, сообщения — посредством языка; речь — это язык в действии. Речь, и единая с языком и отличная от него, является единством определенной деятельности — общения — и определенного содержания, которое обозначает и, обозначая, отражает бытие. Точнее, речь — это форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с ним, и форма обобщенного отражения действительности, или форма существования мышления.

Речь — это язык, функционирующий в контексте индивидуального знания. В соответствии с этим психология речи отграничивается от языкознания, изучающего язык; вместе с тем определяется специфический объект психологии речи в отличие от психологии мышления, чувств и т.д., которые выражаются в форме речи. Фиксированные в языке обобщенные значения, отражающие общественный опыт, приобретают в контексте индивидуального сознания, в связи с мотивами и целями, определяющими речь как акт деятельности индивида, индивидуальное значение или смысл, отражающие личное отношение говорящего — не только его знания, но и его переживания в том неразрывном их единстве и взаимопроникновении, в котором они даны в сознании индивида. Так же как

1 Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т. 1. С. 442-445, 447-457.

Рубинштейн СЛ Речь

371

индивидуальное сознание отлично от общественного сознания, психология от идеологии, так ее речь отлична от языка. Вместе с тем они взаимосвязаны, как индивидуальное сознание опосредовано общественным, психология человека — идеологией, так и речь, а вместе с ней речевое мышление индивида обусловлено языком: лишь посредством отложившихся в языке форм общественного мышления может индивид в своей речи сформулировать собственную мысль.

Речь, слово являются специфическим единством чувственного и смыслового содержания. Всякое слово имеет смысловое — семантическое — содержание, которое составляет его значение. Слово обозначает предмет (его качества, действия и т.д.), который оно обобщенно отражает. Обобщенное отражение предметного содержания составляет значение слова.

Но значение — не пассивное отражение предмета самого по себе как «вещи в себе», вне практически-действенных отношений между людьми. Значение слова, обобщенно отражающее предмет, включенный в реальные действенные общественные взаимоотношения людей, определяется через функцию этого предмета в системе человеческой деятельности. Формируясь в общественной деятельности, оно включено в процесс общения между людьми. Значение слова — это познавательное отношение человеческого сознания к предмету, опосредованное общественными отношениями между людьми.

Таким образом, речь первично отображает не сам по себе предмет вне людских отношений, с тем чтобы затем служить средством духовного общения между людьми вне реальных практических отношений к предметам действительности. Значимость предмета в реальной деятельности и слова в процессе общения представлены в речи в единстве и взаимопроникновении. Носителем значения всегда служит данный в восприятии или представлении чувственный образ — слуховой (звучание), зрительный (графический) и т.д. Но основным в слове является его значение, его семантическое содержание. Материальный, чувственный носитель значения обычно как бы стушевывается и почти не осознается; на переднем плане обычно всегда — значение слова. Только в поэзии звучание слова играет более существенную роль; помимо же этого лишь в исключительных случаях, когда в силу каких-либо особых условий слово как бы обессмысливается, на передний план в сознании выступает его чувственный носитель, его звучание. Обычно все наше внимание сосредоточено на смысловом содержании речи. Ее чувственная основа функционирует лишь как носитель этого смыслового содержания.

Исходя из соотнесенности значения и знака, можно условно сказать, что чувственный носитель значения в слове выполняет по отношению к значению функцию знака, и слово, таким образом, является единством значения и знака. Однако лишь в очень относительном и условном смысле можно признать чувственный носитель значения знаком этого значе-

г

372

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

ния, потому что под знаком в буквальном, точном, смысле разумеют нечто, что не имеет своего внутреннего значения, — некоторую внешнюю чувственную данность, которая превращается в условного заместителя или же метку чего-то другого. Так, если мы условимся отмечать на полях книги или рукописи одним крестиком места, которые нам нужны для одной цели, а двумя крестиками другие, которые мы хотим выделить в связи с другой работой, то эти крестики, употребляемые совершенно независимо от какого-либо внутреннего значения креста, явятся в данном случае чисто условными знаками. Но в слове между его чувственной и смысловой стороной существует обычно значительно более тесная, внутренняя связь.

Эта связь выступает уже в фонеме: фонема не просто звук, а звук-смыслоразличитель, т.е. звучание, определенным образом обработанное в системе данного языка специально как носитель определенного смыслового, семантического содержания. В историческом становлении и развитии речи мы имеем в большинстве своем не звучания, которые сначала представлены как чисто чувственные данности и затем превращаются нами в знаки определенных значений; в действительности эти звучания и возникают в речи как носители некоторых значений. Когда затем значение слова изменяется и новое слово вводится для обозначения нового понятия, обычно и тут мы не имеем дело с полным произволом, с чистой условностью. По большей части в этих случаях мы имеем дело с переносом и преобразованием значения, которое уже было связано с данной формой.

Таким образом, даже внешняя сторона слова выходит за пределы знака в силу того, что слово имеет внутреннее значение, с которым внешняя чувственная его сторона в ходе исторического развития языка теснейшим образом связана. Тем менее возможно — как это часто делается — трактовать слово в целом как условный знак: знак произвольно нами устанавливается; слово имеет свою историю, в силу которой оно живет независимой от нас жизнью.

Это положение необходимо особенно подчеркнуть во всем его принципиальном значении, в противовес той психологии речи, которая пытается свести слово в целом к роли условного знака. <...>

Значение каждого слова в своей понятийной определенности соотносительно с определенным контекстом, которому оно по существу принадлежит. Вместе с тем, всегда имеется ограниченный самим значением комплекс других возможных контекстов, в которых слово по своему семантическому содержанию может функционировать.

В этих новых контекстах слово может приобрести новое семантическое содержание путем надстройки над его значением связанного с ним, но выходящего за его пределы дополнительного смыслового содержания. Это изменение значения слова путем надстройки приводит к тому, что слово приобретает в данном контексте или ситуации смысл, отличный от его значения. Вместе с тем употребление слова в различных или

Рубинштейн СЛ Речь

373

изменяющихся контекстах приводит в конце концов к тому, что новое содержание не надстраивается лишь над ним, а включается в него и, преобразуя его, закрепляется в нем так, что оно входит в собственное значение слова и сохраняется за ним и вне данного контекста. Так, в процессе употребления слова его значение не только реализуется, но и видоизменяется либо методом надстройки, приводящим к образованию вокруг инвариантного ядра значения подвижной, от случая к случаю изменяющейся, семантической сферы смысла слова при данном его употреблении, либо методом преобразования и новой закладки значения слова, приводящим к изменению самого значения.

В общей теории речи, которая таким образом вкратце нами намечена, два положения должны быть особо выделены ввиду их большого принципиального значения.

1. Речь, слово — не услойный знак, его значение не вне его; слово, речь имеют семантическое, смысловое содержание — значение, которое является обобщенным обозначающим определением своего предмета. Отношение слова как обозначающего к обозначаемому им предмету — это познавательное отношение.

2. Обозначающее отражение предмета в значении слова, как и отражение вообще, является не пассивным процессом. Мы познаем и осознаем действительность, воздействуя на нее; мы познаем предметное значение, оформляемое в слове, воздействуя на предмет и выявляя его функцию в системе общественной деятельности. Слово возникает в общении и служит для общения.

На основе коммуникативных отношений между людьми познавательная функция превращается в специфическую обозначающую функцию.

Для бихевиориста значение сводится к голому употреблению предмета (значение как совокупность употреблений предмета по Дж.Уотсону) вне обобщающего его осознания. Для интроспекциониста значение слова сводится к внутреннему смыслу, вне употреблений предмета, вне его реальной функции в действенном плане. В действительности значение слова, с одной стороны, формируется в процессе обобщенного осознания его употребления, а с другой — своей обобщенной общественной значимостью, складывающейся на основе общественной практики, значение регулирует употребление предмета в действиях индивида. Из этих двух положений вытекает, что было бы в корне неправильно представлять себе дело так, будто значение слова сначала возникает в созерцательном отношении индивидуального сознания к предмету, а затем оно поступает в оборот, начиная выполнять свою функцию как средство общения между людьми; сначала — в значении слова выделяется обобщение и затем на этой основе происходит общение. В действительности же слово потому и может служить для обобщения, что оно возникает в действенном и сознательном общении. Вовлекая предмет в деятельность, всегда реально осуществляемую у человека как общественная деятельность, человек

г

374

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Рубинштейн С.Л. Речь

375

извлекает из него значение, оформляющееся в слове, которое, возникая в общении, служит для общения.

Семантический характер человеческой речи обусловливает возможность ее использования для сознательного общения посредством обозначения своих мыслей и чувств для сообщения их другому. Необходимая для общения, эта семантическая, сигнификативная (обозначающая) функция сформировалась в общении, точнее в совместной общественной деятельности людей, включающей их реальное, практическое и совершающееся посредством речи идеальное общение, в единстве и взаимопроникновении одного и другого.

Функция общения или сообщения — коммуникативная функция речи включает в себя ее функции как средства выражения и как средства воздействия.

Эмоциональная функция речи принадлежит к генетически первичным ее функциям. Об этом можно заключить и по тому, что при афати-ческих расстройствах она дольше всего сохраняется. Когда при афатичес-ких заболеваниях генетически более поздняя и более высокая по своему уровню «интеллектуальная» речь расстроена, эмоциональные компоненты речи, «эмоциональная» речь (Х.Джексон) иногда сохраняется. Так, некоторые больные не в состоянии сказать или даже повторить слова какой-нибудь песни, но в состоянии ее пропеть1.

Выразительная функция сама по себе не определяет речи: речь не отожествима с любой выразительной реакцией. Речь есть только там, где есть семантика, значение, имеющее материальный носитель в виде звука, жеста, зрительного образа и т.д. Но у человека самые выразительные моменты переходят в семантику.

Всякая речь говорит о чем-то, т.е. имеет какой-то предмет; всякая речь вместе с тем обращается к кому-то — к реальному или возможному собеседнику или слушателю, и всякая речь вместе с тем выражает что-то — то или иное отношение говорящего к тому, о чем он говорит, и к тем, к кому он реально или мысленно обращается. Стержнем или канвой смыслового содержания речи является то, что она обозначает. Но живая речь обычно выражает неизмеримо больше, чем она собственно обозначает. Благодаря заключенным в ней выразительным моментам, она сплошь и рядом выходит за пределы абстрактной системы значений. При этом подлинный конкретный смысл речи раскрывается по большей мере через эти выразительные моменты (интонационные, стилистические и пр.). Подлинное понимание речи достигается не одним лишь знанием словесного значения употребленных в ней слов; существеннейшую роль в нем играет истолкование, интерпретация этих выразительных моментов, раскрываю-

1 Исходя из этого О.Йесперсен (см.: Jespersen О. Language: It's Nature. Development and Origin. N. Y., 1922) построил свою теорию происхождения речи из пения. Говорящий человек, согласно этой теории, — это более интеллектуализированный и менее эмоциональный потомок поющего человека.

щих тот более или менее сокровенный, внутренний смысл, который вкладывается в нее говорящим.

Речь как средство выражения включается в совокупность выразительных движений — наряду с жестом, мимикой и пр. Звук как выразительное движение имеется и у животных. В различных ситуациях, при различном состоянии животные издают звуки, каждый из которых более или менее единообразно связан с определенной ситуацией. Каждый крик является выражением определенного аффективного состояния (гнева, голода и т.д.). Эти инстинктивные выразительные движения животных еще не являются речью — даже в тех случаях, когда издаваемые животным крики передают его возбуждение другим: животное при этом лишь заражает других своим эмоциональным возбуждением, а не сообщает о нем. В них отсутствует обозначающая функцию.

Пока крик является только выразительным движением, сопровождающим аффективно-эмоциональное состояние, он может для кого-нибудь, кто установил и осознал связь, существующую между ними, стать знаком, признаком наличия этого состояния. Но речью, словом звук становится лишь тогда, когда он перестает только сопровождать соответствующее аффективное состояние субъекта, а начинает его обозначать. Эмоционально-выразительная функция речи как таковой принципиально отлична от непроизвольной и неосмысленной выразительной реакции. Выразительная функция, включаясь в человеческую речь, перестраивается, входя в ее семантическое содержание. В таком виде эмоциональность играет в речи человека значительную роль. Неправильно было бы целиком интеллек-туализировать речь, превращая ее только в орудие мышления. В ней есть эмоционально-выразительные моменты, проступающие в ритме, паузах, в интонациях, в модуляциях голоса и других выразительных, экспрессивных моментах, которые в большей или меньшей степени всегда имеются в речи, — особенно в устной, сказываясь, впрочем, и в письменной речи — в ритме и расстановке слов; выразительные моменты речи проявляются далее в стилистических особенностях речи, в различных нюансах и оттенках. Живая человеческая речь не является только «чистой» формой абстрактного мышления; она не сводится лишь к совокупности значений. Она обычно выражает и эмоциональное отношение человека к тому, о чем он говорит, и часто к тому, к кому он обращается. Можно даже сказать, что чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам.

Будучи средством выражения, речь является вместе с тем и средством воздействия. Функция воздействия в человеческой речи одна из первичных, наиболее основных ее функций. Человек говорит для того, чтобы воздействовать, если не непосредственно на поведение, то на мысль или чувства, на сознание других людей. Речь имеет социальное предназначение, она средство общения, и эту функцию она выполняет в первую очередь, по-

г

376

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

скольку она служит средством воздействия. И эта функция воздействия в речи человека специфична. Звуки, издаваемые животными в качестве «выразительных», выполняют и сигнальную функцию, но человеческая речь, речь в подлинном смысле слова, принципиально отличается от тех звуко-сигналов, которые издают животные. Крик, издаваемый сторожевым животным или вожаком стаи, табуна и т.д., может послужить для других животных сигналом, по которому они пускаются в бегство или нападают. Эти сигналы являются у животных инстинктивными или условно-рефлекторными реакциями. Животное, издавая такой сигнальный крик, издает его не для того, чтобы известить других о надвигающейся опасности, а потому, что этот крик вырывается у него в определенной ситуации. Когда другие животные пускаются по данному сигналу в бегство, они также делают это не потому, что они «поняли» сигнал, поняли то, что он обозначает, а потому, что после такого крика вожак обычно пускается в бегство и для животного наступила связанная с опасностью ситуация; таким образом, между криком и бегством создалась условно-рефлекторная связь; это связь между бегством и криком, а не тем, что он обозначает.

Сигнальная мимика животных может иметь своим следствием ту или иную реакцию других животных; но средством сознательного поведения, при помощи которого субъект в состоянии оказать воздействие, соответствующее поставленной им цели, может быть только речь, которая что-то обозначает, имеет определенное значение. Чтобы включиться в речь, сигнальная функция выразительных движений должна перестроиться на семантической основе; непроизвольный сигнал должен приобрести осознанное значение. Речь в подлинном смысле слова является средством сознательного воздействия и сообщения, осуществляемых на основе семантического содержания речи, — в этом специфика речи в подлинном смысле слова. <...>

Итак, в речи человека можно психологическим анализом выделить различные функции, но они не внешние друг другу аспекты; они включены в единство, внутри которого они друг друга определяют и опосредуют. Так, речь выполняет свою функцию сообщения на основе ее смысловой, семантической, обозначающей функции. Но не в меньшей, а в еще большей степени и обратно — семантическая функция обозначения формируется на основе коммуникативной функции речи. По существу общественная жизнь, общение придает крику функцию значения. Выразительное движение из эмоциональной разрядки может стать речью, приобрести значение только в силу того, что субъект замечает то воздействие, которое оно оказывает на других. Ребенок сначала издает крик потому, что он голоден, а затем пользуется им для того, чтобы его накормили. Звук сначала выполняет функции обозначения объективно, служа сигналом для другого. Лишь благодаря тому, что он выполняет эту функцию в отношении другого, он нами осознается в своем значении, приобретает для нас значение. Первоначально отражаясь в сознании другого человека, речь

Рубинштейн СЛ Речь

377

приобретает значение для нас самих. Так и в дальнейшем — из употребления слова мы устанавливаем все более точно его значение, сначала мало осознанное, по тому значению, в каком оно понимается другими. Понимание является одним из конституирующих моментов речи. Возникновение речи вне общества невозможно, речь — социальный продукт; предназначенная для общения, она и возникает в общении. Притом социальная предназначенность речи определяет не только ее генезис; она отражается и на внутреннем, смысловом содержании речи. Две основные функции речи — коммуникативная и сигнификативная, благодаря которым речь является средством общения и формой существования мысли, сознания, формируются одна через другую и функционируют одна в другой. Социальный характер речи как средства общения и ее обозначающий характер неразрывно связаны между собой. В речи в единстве и внутреннем взаимопроникновении представлены общественная природа человека и свойственная ему сознательность.

Всякая реальная конкретная речь или высказывание человека является определенной специфической деятельностью или действием его, которое исходит из тех или иных мотивов и преследует определенную цель. В контексте этих мотивов и целей говорящего объективный смысл или значение его высказывания приобретает новый смысл: за объективным содержанием того, что сказал говорящий, выступает то, что он имел в виду, то, что он хотел высказать — дать почувствовать, или понять, то, ради чего он все это сказал. Предметный текст оказывается снабженным более или менее богатым и выразительным подтекстом. Образующийся таким образом личностный контекст определяет смысл речи как высказывания данного человека. Строясь на основе его предметного значения, этот личностный смысл речи может как сходиться, так и расходиться с ним — в зависимости от целей и мотивов говорящего и их отношения к содержанию его речи.

Речь обычно должна разрешить какую-то более или менее осознанную говорящим задачу и являться действием, оказывающим то или иное воздействие на тех, к кому она обращена, хотя иногда речь является фактически в большей или меньшей мере процессом, течение которого непроизвольно определяется не вполне осознанными побуждениями.

Для того чтобы речь стала вполне сознательным действием, необходимо прежде всего, чтобы говорящий четко осознал задачу, которую должна разрешить его речь, т.е. прежде всего ее основную цель.

Однако понимание задачи, которую должна разрешить речь, предполагает не только осознание цели, но и учет условий, в которых эта цель должна быть осуществлена. Эти условия определяются характером предмета, о котором идет речь, и особенностями аудитории, к которой она обращена. Лишь при учете цели и условий в их соотношении человек знает, что и как ему сказать, и может строить свою речь как сознательное действие, способное разрешить задачу, которую поставил себе говорящий.

тЯН

378

Тема 15. Познавательные процессы: виды и развитие

Рубинштейн С.А. Речь

379

Различные виды речи

Существуют различные виды речи: речь жестов и звуковая речь, письменная и устная, внешняя речь и речь внутренняя. Современная речь является по преимуществу звуковой речью, но и в звуковой по преимуществу речи современного человека жест играет некоторую роль. В виде, например, указательного жеста он часто дополняет ссылкой на ситуацию то, что не досказано или однозначно не определено в контексте звуковой речи; в виде выразительного жеста он может придать особую экспрессию слову или даже внести в смысловое содержание звуковой речи новый оттенок. Таким образом, и в звуковой речи имеется некоторая взаимосвязь и взаимодополнение звука и жеста, смыслового контекста звуковой речи и более или менее наглядной и выразительной ситуации, в которую нас вводит жест; слово и ситуация в ней обычно дополняют друг друга, образуя как бы единое целое.

Однако в настоящее время язык жестов (мимика и пантомимика) является лишь как бы аккомпанементом к основному тексту звуковой речи: жест имеет в нашей речи лишь вспомогательное, второстепенное значение. На ранних ступенях развития при крайней многозначности (полисемантизме) первоначальных слов в единстве жеста и звука, ситуации и содержания звуковой речи жест играл несомненно значительно большую роль. Речь, в которой жест и конкретная ситуация играют основную роль, наглядна и выразительна, но мало пригодна для передачи сколько-нибудь отвлеченного содержания, для передачи логически связного, систематического хода мысли. Чистая же речь жестов, которая скорей изображает, чем обозначает, или во всяком случае обозначает, лишь изображая, является по преимуществу формой существования сенсомо-торного, наглядно-действенного мышления. Развитие мышления у человека существенно связано с развитием членораздельной звуковой речи. Поскольку отношение слова и обозначаемого в звуковой речи носит более абстрактный характер, чем отношение жеста к тому, что он изображает или на что он указывает, звуковая речь предполагает более высокое развитие мышления; с другой стороны, более обобщенное и отвлеченное мышление в свою очередь нуждается в звуковой речи для своего выражения. Они, таким образом, взаимосвязаны и в процессе исторического развития были взаимообусловлены.

Существенно отличны друг от друга также устная речь (как разговорная речь, речь-беседа в условиях непосредственного контакта с собеседником) и письменная речь.

Письменная речь и устная находятся друг с другом в относительно сложных взаимоотношениях. Они теснейшим образом между собой связаны. Но их единство включает и очень существенные различия. Современная письменная речь носит алфабетический характер; знаки письменной речи — буквы — обозначают звуки устной речи. Тем не менее пись-

менная речь не является просто переводом устной речи в письменные знаки. Различия между ними не сводятся к тому, что письменная и устная речь пользуются разными техническими средствами. Они более глубоки. Хорошо известны большие писатели, которые были слабыми ораторами, и выдающиеся ораторы, выступления которых при чтении теряют большую часть своего обаяния.

Письменная и устная речь выполняют обычно разные функции. Речь устная по большей части функционирует как разговорная речь в ситуации беседы, письменная речь — как речь деловая, научная, более безличная, предназначенная не для непосредственно присутствующего собеседника. Письменная речь при этом направлена преимущественно на передачу более отвлеченного содержания, между тем как устная, разговорная речь по большей части рождается из непосредственного переживания. Отсюда целый ряд различий в построении письменной и устной речи и в средствах, которыми каждая из них пользуется.

В устной, разговорной речи наличие общей ситуации, объединяющей собеседников, создает общность ряда непосредственно очевидных предпосылок. Когда говорящий воспроизводит их в речи, речь его представляется излишне длинной, скучной и педантичной: многое непосредственно ясно из ситуации и может быть в устной речи опущено. Между двумя собеседниками, объединенными общностью ситуации и — в какой-то мере — переживаниями, понимание бывает возможно с полуслова. Иногда между близкими людьми достаточно одного намека, чтобы быть понятым. В таком случае то, что мы говорим, понимается не только или иногда даже не столько из содержания самой речи, сколько на основании той ситуации, в которой находятся собеседники. В разговорной речи многое поэтому не договаривается. Разговорная устная речь — ситуативная речь. Притом в устной речи-беседе в распоряжении собеседников, помимо предметно-смыслового содержания речи, имеется целая гамма выразительных средств, при помощи которых передается то, что не досказано в самом содержании речи.

В письменной речи, обращенной к отсутствующему или вообще безличному, неизвестному читателю, не приходится рассчитывать на то, что содержание речи будет дополнено почерпнутыми из непосредственного контакта общими переживаниями, порожденными той ситуацией, в которой находился пишущий. Поэтому в письменной речи требуется иное, чем в устной, — более развернутое построение речи, иное раскрытие содержания мысли. В письменной речи все существенные связи мысли должны быть раскрыты и отражены. Письменная речь требует более систематического, логически связного изложения. В письменной речи все должно быть понятно исключительно из ее собственного смыслового содержания, из ее контекста; письменная речь — это контекстная речь.

Контекстное построение приобретает в письменной речи реальное значение еще и потому, что выразительные средства (модуляции голоса,