Владислав Цыганок «Спортивные игры: от теории к практике»

| Вид материала | Документы |

- I. общие положения, 120.35kb.

- Военизированные игры для скаутов Сборник игр 2006г, 1825.22kb.

- Для спортсменов, отдыхающих, поддерживающих спортивную форму (спартакиады, соревнования, 240.15kb.

- Казахские национальные конно-спортивные игры, 23.73kb.

- Методические рекомендации по написанию курсовых проектов по теории и практике перевода, 26.09kb.

- Название ссуза/ вуза, 180.91kb.

- Практические рекомендации список литературы приложение, 330.51kb.

- Англичанин Джилберт Уэст (1703-56) первым посвятил истории Олимпиад докторскую диссертацию,, 190.32kb.

- Англичанин Джилберт Уэст (1703-56) первым посвятил истории Олимпиад докторскую диссертацию,, 201.47kb.

- Физиологическая характеристика нестандартных (ситуационных) фу (с примерами из разных, 374.65kb.

Обучение тактическим действиям

Обучение тактическим действиям не может быть обособленно, поскольку практически технико-тактическая подготовка является, взаимосвязанным и взаимообусловленным процессом в спортивных играх. На разных этапах обучения и совершенствования соотношение этих разделов подготовки разное, но не как не обособленное. Обучение основным техническим приемом тесно связано с индивидуальными тактическими действиями, поскольку применение того или иного технического приема связано с решением игрока: какое действие, каким способом и в каком направлении выполнить в этой игровой ситуации, т.е. является индивидуальным тактическим действием.

Групповые тактические действия, продукт логической интеграции индивидуальных тактических элементов, а командная тактика подразумевает наличие комплекса стратегически взаимосвязанных индивидуальных и групповых тактических действий команды. Эта взаимосвязь и взаимозависимость и лежит в основе технологических подходов при технико-тактической подготовке игроков команд школьников.

Важнейшими задачами при обучении юных спортсменов тактическим действиям являются: развитие умения концентрировать внимание, способности ориентироваться в игровых ситуациях; обучение индивидуальным и групповым тактическим действиям; ознакомление с основными системами ведения игр.

В тактической подготовке можно выделить основные методические взаимосвязанные этапы.

- Создание предпосылок для успешного обучения тактике

игры. Развитие у спортсменов тактического мышления, быстроты реакций, ориентировки на площадке, сообразительности, творческой инициативы и способности вероятностного прогнозирования при решении различных двигательных задач.

- Обучение занимающихся индивидуальным действиям и взаимодействиям с партнерами в нападении и защите, обучение командным действиям.

- Формирование у игроков умения эффективно использовать отдельные технические элементы и тактические приемы в зависимости от своих возможностей, особенностей игры противника и внешних условий.

- Развитие у игроков способностей гибко и быстро переключаться с одних систем и вариантов командных действий в нападении и защите на другие.

Необходимо отметить, что если две первые задачи в основном относятся к начальному периоду овладения тактикой, то последующие решаются на протяжении всего периода обучения спортсмена.

К средствам тактической подготовки относятся:

- подготовительные упражнения, направленные на развитие быстроты реакции, ориентировки, скорости переключения с одних движений или действий на другие;

- подвижные и спортивные игры, специальные эстафеты;

- упражнения по тактике (индивидуальные, групповые и командные);

- двусторонние игры (с заданиями);

- контрольные игры и соревнования.

Методы тактической подготовки аналогичны методам технической подготовки с учетом специфики тактики.

На занятиях в упрощенных условиях сложные тактические действия делят на составляющие, применяют сигналы, ориентиры. Усложняют условия с помощью специальных технических устройств. При закреплении изученных тактических действий применяется метод анализа действий (своих и противника). Для этого используют педагогические наблюдения (условная запись матчей), видеозаписи, схемы, макеты-ассистенты.

Специфическим для тактической подготовки является метод моделирования действий противника (отдельных игроков и команды) и поиск оптимальных противодействий.

Можно выделить ряд факторов, предопределяющих успешность тактических действий спортсмена в игре и соревнованиях.

Во-первых, высокий уровень развития специальных качеств – быстроты сложных реакций, быстроты ответных действий, ориентировки, сообразительности и т. п.

Во-вторых, высокая степень надежности выполнения арсенала технических приемов в сложных игровых условиях.

В-третьих, высокий уровень овладения навыками индивидуальных и коллективных тактических действий в нападении и защите.

Поэтому тактическую подготовку нельзя сводить к обучению спортсменов только тактическим схемам. Основу успешных действий спортсменов в игре составляют специальные умение рационально и эффективно качества, использовать технические приемы (соревновательные действия). Собственно тактические действия служат своеобразной формой организации соревновательной деятельности спортсменов индивидуально, в группах и команде в условиях противоборства с соперником. На этом основаны этапы тактической подготовки.

Первый этап. Развитие у обучаемых определенных физических, психических и интеллектуальных качеств, лежащих в основе успешных тактических действий (быстрота реакции и ориентировки, быстрота ответных действий и переключения с одних действий на другие, сообразительность, наблюдательность).

Второй этап. Формирование тактических умений в процессе обучения занимающихся приемам игры (технике). Достигается это двумя путями. Во-первых, по мере овладения техническим приемом его «соединяют» с качествами, обусловливающими успех тактических действий.

- Например, обучаемые при выполнении технического приема следят за действиями партнера (световым табло): в зависимости от характера обусловленных сигналов надо выполнить то или иное задание.

Во-вторых, на этапе совершенствования приема применяют такую систему усложнений, которая способствует формированию тактических умений.

- Например, подача на точность в волейболе. На этой основе легко усваиваются индивидуальные тактические действия при подаче: подача на игрока, слабо владеющего приемом, на игрока, вступившего в игру при замене, выходящего к сетке с задней линии.

Третий этап. Изучение собственно тактических действий: индивидуальных, групповых и командных в нападении и защите. На первый план здесь выступают упражнения по тактике, игровые упражнения и учебная двусторонняя игра. Двустороннюю игру вводят постепенно, ей предшествуют подготовительные и подвижные игры, эстафеты.

Четвертый этап. Интеграция тактических действий в игровую соревновательную деятельность. Для этого применяют специальные задания в учебной двусторонней игре и установки в контрольных играх и во время календарных игр (соревнований).

Таким образом, формирование тактических умений начинается еще с подготовительных и подводящих упражнений, продолжается в упражнениях по технике, достигая наивысшего выражения в упражнениях по тактике, в учебных, контрольных играх и соревнованиях. В современных игровых видах спорта ярко выражена тенденция развития скоростной игры и усложнения тактических комбинаций. Поэтому особенно важно научить спортсмена оценивать расположение игроков (своих и соперника) на площадке, положение и направление полета мяча, предугадывать действия партнеров и разгадывать замысел соперников, быстро анализировать сложившуюся обстановку и, выбрав наиболее целесообразное действие, эффективно выполнить его.

Индивидуальные тактические действия

Обучение индивидуальным тактическим действиям осуществляется в процессе овладения комплексом технических приемов, необходимых для ведения игры, при этом обращается внимание не столько на технику выполнения, сколько на точность, быстроту и своевременность выполнения технического приема.

В процессе обучения индивидуальным тактическим действиям и их совершенствования необходимо:

- целенаправленно развивать психические качества, определяющие тактические способности игроков, — быстроту и точность оперативного и творческого мышления; объем оперативной памяти; способность к предвосхищению изменения ситуации, быстро и правильно оценивать игровые ситуации по сигналам в периферии поля зрения; объем восприятия и свойств внимания; быстроту реагирования. Средства для развития указанных психических качеств используются как в индивидуальной, так и в групповой тактической деятельности;

- воспитать умение быстро и правильно выбирать наиболее эффективные игровые действия, а также позицию по отношению к партнерам и игрокам команды соперника, моменты для самостоятельного решения тактических задач; умения гибко манипулировать техническими приемами в зависимости от условий игры (нахождение определенного игрока соперника, сложность зрительной ориентировки, реакция зрителей и т. д.);

- научить спортсмена умению действовать против одного или нескольких игроков команды противника. Для того, чтобы условия занятий были близки к соревновательным, вводится противодействие.

Активное противодействие вводится после устранения основных ошибок в действиях игроков. Это способствует формированию у них сложных тактических навыков и воспитанию уверенности в собственных силах.

Тактические действия в нападении разучиваются одновременно с тактическими действиями в защите.

Индивидуальные тактические действия постоянно совершенствуются в игровых упражнениях и играх. При этом широко используются упражнения в передачах мяча (длинные, средние, короткие, по различным направлениям и траекториям), перемещениях без мяча, в подстраховке партнеров по защите, в различных игровых комбинациях.

Большое значение для совершенствования технического мастерства и индивидуальных тактических действий имеет индивидуальная тренировка.

Групповые тактические действия

К обучению и совершенствованию групповых тактических действий приступают постепенно по мере освоения технических приемов и индивидуальных тактических действий.

Рекомендуется соблюдать такую последовательность обучения:

- без противника;

- с пассивным противником;

- с активным противником;

- игровые упражнения, выполняемые в условиях, приближенных к соревновательным;

- двусторонние контрольные и товарищеские игры.

Задания выполняются в парах, тройках и других сочетаниях. Особое внимание обращается на установление прочных взаимодействий, взаимопонимание игроков в линиях защиты и нападения.

Начальное обучение групповым тактическим действиям проводится в облегченных условиях с постепенным их усложнением. Усложнение внешних условий можно проводить, изменяя общее время тренировки, размеры игровой площадки и объем выполняемых упражнений. Овладев той или иной тактической комбинацией, целесообразно уменьшить время на ее выполнение. Это усложняет не только ориентировку в пространстве, но и оценку игровых ситуаций. Выполнение тактических действий постепенно усложняется и путем моделирования действий, активного, соперника.

В дальнейшем совершенствование групповых тактических действий происходит в условиях, приближенных к соревновательным. Одновременно с разучиванием и совершенствованием групповых тактических действий наигрываются различные варианты выполнения стандартных положений.

Командные тактические действия.

Обучение и совершенствование юными спортсменами командных тактических действий, связано с выполнением игроками определенных функций в избранных игровых системах и способах ведения игры.

Основным средством тактической подготовки являются учебные двусторонние игры, во время которых разучиваются индивидуальные функции игроков и порядок их взаимодействия в рамках принятой командой тактической системы игры. Осваиваются принципы перехода от атаки к обороне и, наоборот, подбираются и разучиваются соответствующие данной системе игры комбинации для отдельных звеньев и линий команды, как в атаке, так и в обороне. При переходе на новую систему игры пересматривается арсенал технических приемов, тактических схем и взаимодействие игроков.

В тренировочной игре особое внимание необходимо уделять осознанию игроком собственных действий в каждой тактической комбинации. С этой целью игрокам целесообразно давать конкретные задания на каждую учебно-тренировочную игру, разобрав их предварительно на специальном макете. Эта работа проводится на теоретических занятиях, при анализе учебных игр и установках на конкретную игру. При этом спортсмены должны охарактеризовать свои действия, отметить сильные и слабые стороны в своей игре и тактические действия всей команды. Иначе говоря, практическая и теоретическая части тактической подготовки своим содержанием должны обеспечить непрерывность учебного процесса.

В ходе учебной игры необходимо указывать на правильно выполненные приемы и комбинации, а также на ошибки. Игра останавливается только в том случае, когда нужно сделать общие указания игрокам или повторить тактическую схему.

Для успешного развития творческой инициативы игроков рекомендуется оставлять какую-то часть тактической задачи для самостоятельного ее решения.

Таким образом, резюмируя сказанное, можно выделить основные направления тактической подготовки:

- постоянное внимание развитию специальных способностей и качеств;

- определение рациональной последовательности изучения тактических приемов, их сочетание и чередование;

- совершенствование умений реализовывать качества и способности (тактического характера) в процессе выполнения технических приемов;

- формирование тактических умений в процессе обучения техническим приемам;

- определение и применение рациональной последовательности изучения тактических действий (индивидуальных, групповых и командных) в нападении и защите с учетом последовательности изучения технических приемов в нападении и защите;

- совершенствование навыков тактических действий в процессе интегральной подготовки (взаимосвязь тактической подготовки с технической, система заданий в учебных играх, установка в контрольных играх и соревнованиях).

На этом основаны задачи тактической подготовки:

- Создать предпосылки для успешного обучения тактике игры (развитие необходимых способностей и качеств).

- Формировать тактические умения в процессе обучения приемам игры (технике).

- Обеспечить высокую степень надежности приемов игры при выполнении тактических действий.

- Овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и защите.

- Изучать команды соперника, их технический арсенал, тактическую и волевую подготовленность.

- Изучать передовую тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд.

2.6. Основы методики

построения тренировочного процесса

Формирование специальных двигательных навыков в спортивных играх начинается с общей физической подготовки с элементами упрощенных технических приемов, которая включается в учебно-тренировочный процесс во все периоды обучения и тренировки. Значение общей и специальной физической подготовки для достижения высоких спортивных результатов в играх, бесспорно, велико. Она служит основой, на которой формируются технические и тактические навыки, многоразовые повторения технических элементов и тактических приемов в свою очередь повышают уровень физической и специальной физической подготовки.

Внимание подростков малоустойчиво и легко переключается с одного вида деятельности на другой, поэтому в подростковом возрасте (11-15 лет) изучение отдельных технических приемов игры не должно быть длительным. Технику и тактику школьники будут лучше осваивать в эстафетах и подвижных играх состоящих или включающих элементы техники и тактики игры; в игровых упражнениях в односторонних и двусторонних играх.

При обучении техническим элементам игры путем объяснения и показа необходимо создать у занимающихся правильное представление об изучаемом техническом приеме. Показ должен быть образцовым. Объяснение должно быть кратким и понятным для всех.

Успех обучения и подготовки в школьном спортивном коллективе (секции) во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений, которые по своей структуре должны быть близки к техническому приему, а по сложности – соответствовать силам и возможностям начинающих игроков.

Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при условии параллельного формирования технических навыков и тактических умений. Нужно ставить перед школьниками такие задачи, решение которых не затруднит усвоение техники.

Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации школьники должны научиться выполнять любые функции в команде.

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, вести его, бросать в ворота или корзину с места и в движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и цепко защищаться. Только после того как игроки овладеют этим комплексом навыков и умений и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к специализации по амплуа.

При подготовке игроков особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юношами и девушками. Следует учитывать их особенности, связанные со склонностью девушек к более выраженному приросту массы тела, с быстрым утомлением внимания при физической нагрузке и недостаточным уровнем физической работоспособности.

Выбор вратаря лучше всего осуществлять, просматривая игру гандболистов в воротах всех занимающихся. Специализацию вратаря следует начинать со второго года обучения в команде.

В работе школьных групп предусматривается поэтапное и годовое тестирование подготовленности школьников в избранной специализации спортивных игр.

Индивидуализация подготовки в спортивных играх у детей и подростков осуществляется с учетов основных критериев специализации (гандбол, баскетбол, волейбол) по возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. Для успешного совершенствования соревновательной деятельности подготовку в спортивных играх необходимо вести в условиях перспективного опережения формирования спортивно-технического мастерства, что предусматривает овладение умениями и навыками в режиме будущего игрока.

Специфика соревновательной деятельности во многом определяет направление и содержание многолетней подготовки школьников (принципы, средства, методы, моделирование процесса тренировки, отбор, оценка тренированности, контроль за текущим состоянием и др.)

Следует пользоваться специальным, пригодным для определенного возраста инвентарем и оборудованием, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать игрока на другой темп, ритм и быстроту движений.

Это позволит вести совершенствование приемов и действий с первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному.

-

Современное представление об игре и основные правила гандбола

Современное представление об игре и основные правила гандбола

Гандбол – это коллективная спортивная игра, которая проводится на ровной площадке между двумя командами. Сущность игры состоит в том, что игроки одной команды, передвигаясь по площадке и передавая друг другу руками мяч, стремятся преодолеть оборону противника и как можно большее число раз забросить мяч в ворота команды соперников.

Игра протекает в сложной динамической обстановке, где различают взаимодействие команды, перешедшей от защиты в нападение, и команды, организовавшей защиту своих ворот.

Во время атаки игроки должны уметь преодолевать сопротивление противника, выбирать на площадке правильную позицию для завершения комбинации, сильно и точно производить броски мяча по воротам.

При обороне игрокам необходимо организовать сопротивление нападающей команде, т.е. занять такую позицию, которая позволяла бы перехватывать мяч и препятствовала бы свободно производить броски по воротам.

Основу игры составляют:

- бег, характеризующийся короткими, стремительными рывками с частым изменением направления, резкими остановками и поворотами;

- прыжки с одной и двух ног, которые применяются при передачах, ловле и бросках и при защите ворот;

- передача мяча одной и двумя руками на месте, в движении и в прыжке;

- ловля мяча, летящего высоко, низко и на средней высоте;

- броски мяча по воротам с различных позиций, с опорного и без опорного положения;

- заслоны и обманные действия с мячом и без мяча.

Перечисленные приемы игры выполняются в различных сочетаниях и требуют от занимающихся хорошей физической подготовленности, умения координировать и мобилизовать свои действия, быстро ориентироваться в создавшейся ситуации и мгновенно принимать решения для выполнения необходимых приемов.

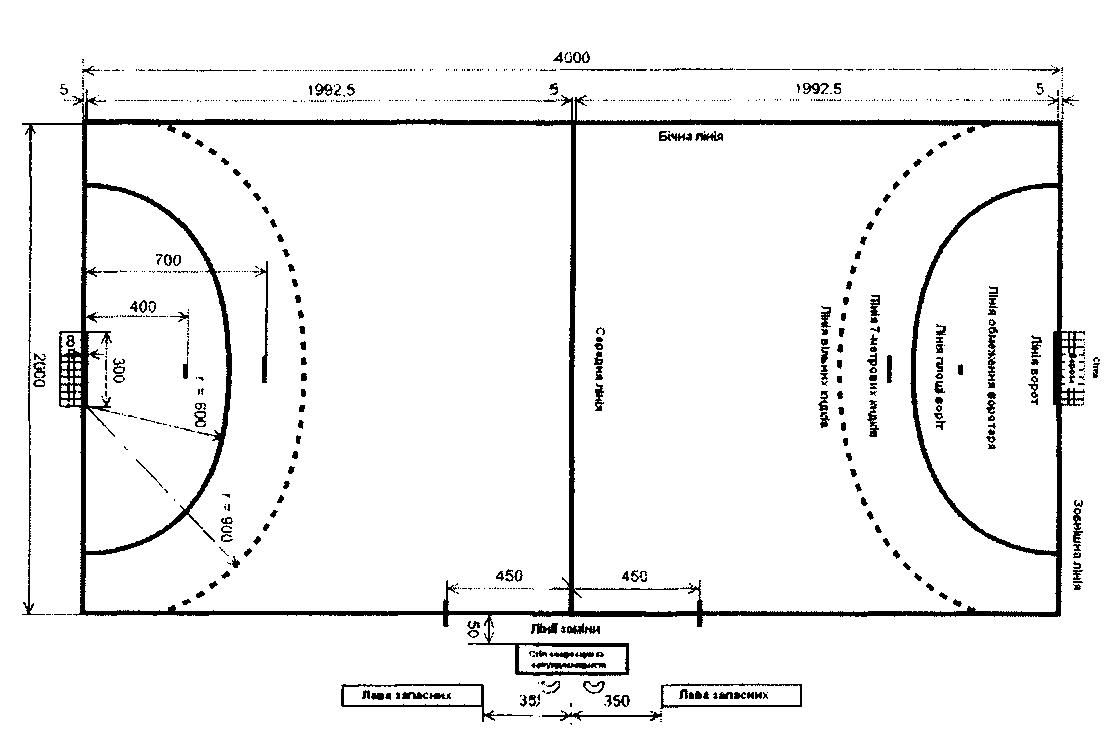

Для занятий и проведения соревнований по гандболу среди школьников можно приспособить любую ровную площадку размером 40x20 м, оборудовать которую совсем нетрудно (рис.3).

Рис.3. Схема гандбольной площадки

Продольные линии, ограничивающие площадку, называются боковыми, а поперечные – лицевыми. Ширина линий разметки 5 см, а ширина линии ворот, проходящая между стойками (штангами) – 8 см.

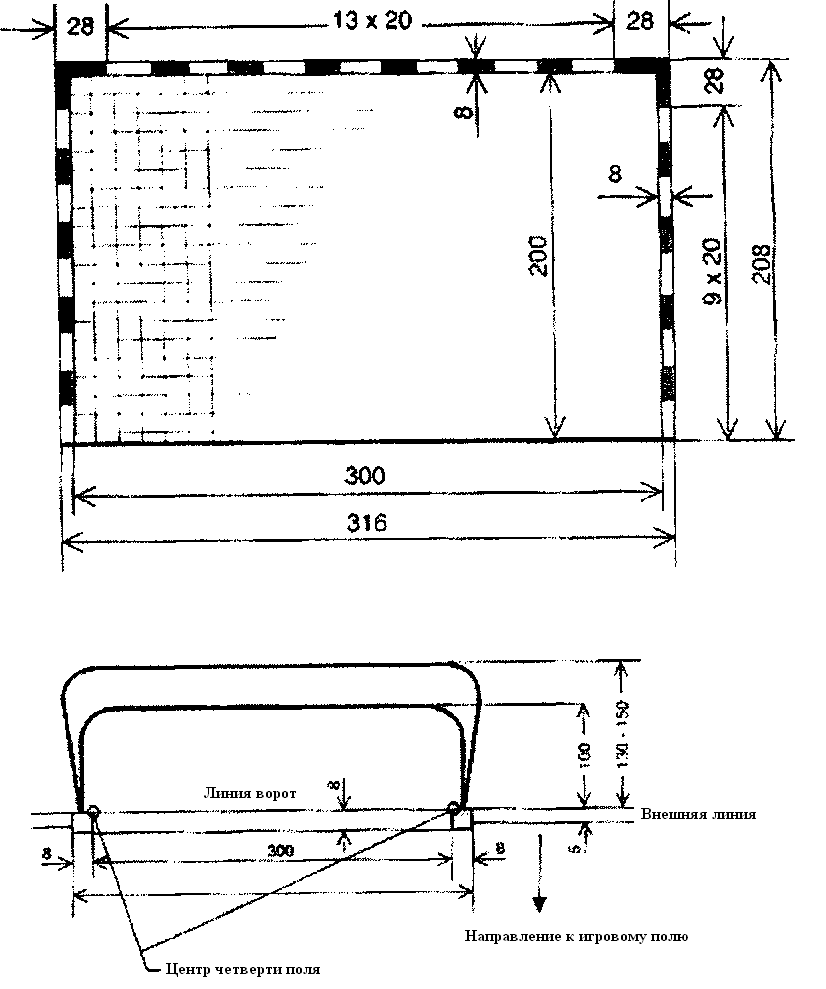

На середине лицевой линии устанавливаются ворота высотой 2 м и шириной 3 м по внутреннему измерению. Стойки и перекладина должны быть деревянными и иметь квадратное сечение 8x8 см, выкрашиваются они в черно - белый цвет поперечными полосами. К воротам прикрепляются свободно висящие веревочные сетки (рис.4.)

Рис. 4. Конструкция и размеры ворот

На площадке играют 7 человек. Вратарь и шесть полевых игроков, выполняющих роль защитников и нападающих. Кроме них имеются запасной вратарь и 4-6 полевых игроков (оговаривается Положением о соревнованиях). Замены игроков во время игры не ограничены.

Продолжительность игры в гандбол для школьников варьируется Положением о соревнованиях в пределах от 20 до 60 мин. (2x10; 2x15; 2x20 и т.д.), для девушек 16-18 лет и юношей 15-16 лет - 50 мин (2x25). Перерыв между двумя половинами игры- 10 мин.

Игра начинается по свистку судьи с центра поля передачей мяча игроком команды, получившей право на начало игры.

Игроку разрешается держать мяч не более 3 сек. Игроку с мячом в руках можно делать не более 3 шагов. Допускается многократное ведение мяча попеременно правой и левой рукой.

При нарушении правил игры спортсмены всегда наказываются. Одним из серьезных наказаний является семиметровый штрафной бросок. Он назначается: за грубую игру на своей половине поля при явной возможности взятия ворот; если игрок умышленно передает мяч своему вратарю и тот касается мяча, находясь в площади ворот и др.

Игрок, выполняющий семиметровый штрафной бросок, не имеет права переступать линию броска раньше, чем мяч отделится от его руки.

За нарушение правил игры назначается также и свободный бросок. Его производят с места нарушения, но не ближе 3 м от линии площади вратаря. Когда последовало предупреждение или удаление игрока делается это по свистку судьи, в других случаях свободный бросок выполняется без свистка судьи. Мяч, заброшенный в ворота со свободного броска, засчитывается.

За неспортивное поведение, систематическую грубую игру предусмотрены предупреждения, удаления на 2 мин и дисквалификация игрока до конца игры.

В площади вратаря должен играть только вратарь. Ему разрешается защищать ворота любым способом. Он может выходить за пределы вратарской площадки без мяча, в этом случае он подчиняется правилам полевых игроков.

Мяч считается вне игры, если он находится за пределами площадки. Мяч вышедший за боковую линию, вводится с боковой линии (нога на линии), мяч заброшенный с боковой линии в ворота засчитывается.

Мяч, вышедший за лицевую линию от соперника, вводится в игру вратарем. Если мяч вышел за лицевую линию от защитника, назначается угловой бросок, который вводится в игру с точки пересечения боковой и лицевой линий.

Спорный бросок назначается в том случае, если игроки противоположных команд одновременно совершили ошибку или игра по какой-либо причине была прекращена. Спорный бросок выполняется без свистка подбрасыванием мяча между игроками.

Мяч считается заброшенным в ворота, если он полностью по земле или по воздуху пересек линию ворот.

Юные гандболисты 9 — 11 лет играют два тайма по 15 минут, 12—13-летние — по 20 минут, причем в первом тайме дети играют, применяя персональную систему защиты, а во втором — по усмотрению тренера. Продолжительность игры для 14 — 15-летних гандболистов — 2х25 мин (10 минут первого тайма — персональная система защиты, последующие 15 — зонная 3:3, второй тайм — по усмотрению тренера). Спортсмены более старших возрастов играют 2х30 минут.

- Техника нападения

По характеру игровой деятельности технику делят на два больших раздела: техника полевого игрока и техника вратаря. По направленности деятельности в каждом из разделов можно выделить разделы «Техника нападения» и «Техника защиты».

В технике нападения, выделяют группы перемещения и владения мячом, а в технике защиты, перемещения и противодействия владению мячом. Каждая из групп, включает приемы игры, которые, в свою очередь, выполняются несколькими способами. В характеристику способов выполнения приема входят следующие признаки:

- одну или две конечности игрок использует при выполнении приема;

- положение кисти с мячом относительно плечевого сустава (сверху, сбоку, снизу);

- способ разгона мяча (толчком, хлестом, ударом).

Способы выполнения приема имеют некоторые особенности в деталях системы движения. Еще более многообразной делают технику условия выполнения приема, в характеристику которых входят расстояние, отношение к опоре, направление, способ разгона и пр.

В каждом приеме игры можно выделить фазы: подготовительную, основную и заключительную. Они отличаются конкретными особенностями элементов движений и частными двигательными задачами.

В подготовительной фазе движения спортсмен обеспечивает оптимальное исходное положение для реализации основной двигательной задачи.

В основной фазе приема осуществляется главная двигательная задача.

Заключительная фаза обеспечивает игроку готовность к дальнейшему участию в игре.

Каждая фаза содержит несколько элементов – суставных движений. Все элементы при выполнении приема взаимосвязаны, поэтому для изменения результата иногда достаточно изменить определенный элемент в начале двигательного действия.

Взаимное расположение звеньев тела в момент смены фаз называется граничной позой. Граничные позы служат ориентиром для контроля за техникой выполнения приема.

Рис.5. Классификация техники нападения

- Техника полевого игрока

В процессе игры в нападении гандболист применяет определенные приемы (рис. 5). Участие в игре обязывает спортсмена быть в постоянной готовности к перемещению, к принятию мяча. Эта готовность отражается в позе игрока, которую принято называть стойкой. Основная стойка гандболиста – это положение на слегка согнутых ногах, руки согнуты в локтевых суставах под прямым углом для ловли мяча, спина прямая, плечи расслаблены. Этой стойкой пользуются игроки, разыгрывая мяч. Стойка вратаря отличается тем, что руки, разведены в стороны и незначительно согнуты в локтевых суставах, спина круглая. Основная стойка игрока позволяет эффективно выполнить необходимое для игры действие.

Перемещения.

Для перемещения по площадке гандболист использует ходьбу, бег, прыжки. С помощью этих приемов игрок освобождается от опеки защитников, выбирает место для взаимодействия с партнерами.

Ходьба обычная и приставными шагами применяется гандболистом для смены позиции. Передвигаются игроки спиной, лицом и боком вперед.

Бег – основное средство перемещения игрока. Для выполнения приемов с мячом необходимо усвоить такой бег, когда руки совершают движения независимо от темпа и ритма работы ног.

Для изменения направления бега гандболист выставляет ногу, разноименную направлению поворота, слегка повернутую стопой внутрь. Отталкиваясь от опоры стопой, он делает поворот.

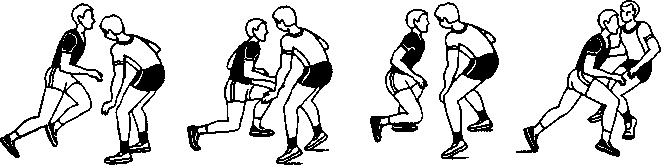

Препятствия, неожиданно возникшие на пути, игрок преодолевает, передвигаясь зигзагом. Для этого перед препятствием гандболист делает шаг в сторону, а затем продолжает бег в первоначальном направлении. Если на пути нападающего встал защитник, который среагировал на этот шаг, то нападающий тут же возвращается в исходное положение и продолжает бег (рис.6.).

Рис.6. Бег зигзагом

Остановка. В связи с постоянно меняющейся ситуацией на площадке гандболисту приходится внезапно останавливаться. Остановка производится торможением одной и двумя ногами.

Для остановки «одной ногой» гандболист резко наклоняет туловище назад, выполняет стопорящий шаг (выставляя ногу вперед стопой, развернутой внутрь, и, поворачиваясь боком к направлению движения, другую ногу сильно сгибает. Торможению и остановке «двумя ногами» предшествует прыжок.

Приземлившись на две ноги прыжком, ноги в широком шаге, игрок останавливается и изменяет направление движения. При этом туловищ наклоняется назад, в воздухе производится поворот на 45-90°. При приземлении необходимо сильно согнуть ноги, чтобы обеспечить себе возможность продолжить бег в любом направлении.

Прыжки применяются гандболистом при ловле высоко и далеко летящих мячей, при передаче мяча, броске в ворота. Осуществить прыжок можно, отталкиваясь одной или двумя ногами. Отталкивание двумя ногами производится с места, а одной – с разбега. Приземление при всех способах должно быть мягким, без потери равновесия, что достигается амортизирующим движением расставленных ног.

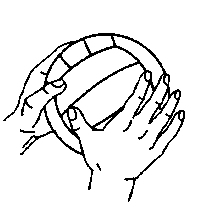

Держание мяча в гандболе осуществляется двумя руками и одной. При ловле мяча после ведения его, при подготовке к передаче или броску игроку необходимо держать мяч двумя руками, охватывая его кистями. Пальцы широко расставлены, ладони развернуты вовнутрь, большие пальцы сведены, мяч перед грудью (рис. 7).

Держание мяча в гандболе осуществляется двумя руками и одной. При ловле мяча после ведения его, при подготовке к передаче или броску игроку необходимо держать мяч двумя руками, охватывая его кистями. Пальцы широко расставлены, ладони развернуты вовнутрь, большие пальцы сведены, мяч перед грудью (рис. 7).В

Рис. 7.

ыполняя передачи, финты с мячом, броски мяча по воротам, игрок держит мяч одной рукой. В зависимости от размеров кисти мяч можно держать захватом и сбалансированным способом. Для удержания мяча захватом необходимо после ловли переложить его в одну руку и охватить широко расставленными пальцами. Это дает возможность производить с мячом различные имитационные движения, ложные замахи на передачу или бросок и тем самым неожиданно для соперника выполнять различные технические приемы.

При удержании мяча сбалансированным способом игрок свободно кладет его на ладонь и придерживает пальцами. Такой способ применяют при быстрых передачах и бросках без предварительной подготовки. Однако в этом случае затрудняется выполнение различных обманных имитационных движений. Держанию мяча двумя и одной рукой обучают параллельно с приемами ловли, передачи и бросков мяча.