Интеллектуальный рэкет США на пиру антихриста

| Вид материала | Документы |

- Меняющейся европе, 2510.67kb.

- Положение о проведении городского марафона «Интеллектуальный лабиринт» для учащихся, 28.95kb.

- Тематическое планирование уроков литературы в 5 классе. Количество часов, 173.05kb.

- Интеллектуальный метод обработки печатных и рукописных символов, 31.83kb.

- Михаил Васильевич Ломоносов «Случились вместе два астронома в пиру…» литература, 43.8kb.

- Состояние внешнеторгового сотрудничества Донецкой области с Королевством Швеция, 82.82kb.

- Экономика и рэкет: отечественные особенности, 144.7kb.

- Программа учебной дисциплины история США разработчики, 264.22kb.

- Всамом деле, что это за народ! Мартов, Дан, Аксельрод жиды обрезанные, 678.75kb.

- Программа учебной дисциплины история предпринемательства в США разработчики, 149.76kb.

Получив право печатать деньги в экономически ключевой стране мира, масоны без оглядки приступили к осуществлению своей главной цели: экономическому порабощению всего человечества. Никогда и никому они больше не отдадут свое новоприобретенное "священное" право печатания денег.

Примечательным в этом отношении может быть трагический пример судьбы президента Джона Кеннеди. В многочисленной литературе на тему убийства президента Д. Кеннеди исследовались самые разнообразные версии о мотивах и участниках этого преступления. Под увеличительное стекло вездесущих писак и искателей сенсаций попало все, начиная от "руки Москвы" и кончая кознями собственного ЦРУ, но почему-то почти без их цепкого внимания остались интригующие нити, ведущие в темные закоулки американского центрального банка.

Дело в том, что 4-го июня 1963 года президент Кеннеди подписал указ за номером 11110, в котором распорядился, чтобы министерство финансов США начало, наконец, выполнять свои конституционные обязанности и преступило к печатанию денег. К сожалению, этим правительственным деньгам никогда не было суждено появиться в обращении. 22-го ноября 1963 года в Далласе от руки убийцы (или убийц) трагически оборвалась молодая жизнь президента Кеннеди.

Новый президент США Линдон Джонсон немедленно распорядился уничтожить более четырех триллионов уже готовых, напечатанных денег. Не собираясь настаивать на связи между смертью президента и его неосторожным финансовым приключением, следует, все-таки, подчеркнуть, что Кеннеди был единственным президентом, который после 1913 года осмелился бросить вызов всесильному финансовому чудовищу, прямо оспаривая исключительное право центрального банка на печатание денежных знаков.

Казалось бы, что получив от государства исключительное право на печатание новых денег и контролирование национального кредита, центральный банк США достиг всего, чего мог бы желать, и может спокойно почивать на своих лаврах. Но, по мысли масонских банкиров, не все еще обстояло так, как бы им того хотелось в их укрытом финансовом королевстве.

К большому неудовольствию нью-йоркской финансовой братии, ей так и не удалось убедить большинство законодателей американского Конгресса в необходимости ликвидации золотого валютного стандарта. Оказалось, что не так легко было переубедить "невежественное" большинство человечества, которое продолжало с патологическим недоверием относится к бумажным деньгам, в возможности нормального функционирования банковской системы без золотого покрытия находящихся в обращении денег. Закон о золотом покрытии, как уже упоминалось, также не отвечал требованиям банкиров, прежде всего по той причине, что предусматривал наличие золотого резерва для обеспечения выделяемых кредитов. Кроме ряда второстепенных неудобств, это автоматически ограничивало возможность банков в создании неограниченных кредитов.

В то время денежная обеспеченность банков все еще определялась наличием золота, а не величиной кредитов, как это делается теперь. В случае потребности каждый гражданин мог прийти в свой банк и потребовать обмена своего потрепанного бумажного доллара на соответствующую сумму золота. Понятно, что такое "невежественное хамство" простолюдинов не могло не раздражать иллюминированных банкиров Уолл-стрита.

Потерпев поражение в первом лобовом наскоке на золотой стандарт, нью-йоркская финансовая олигархия принялась за планомерную осаду этого "пережитка" древних времен.

После "урожайных" лет Первой мировой войны, когда золото со всего мира стекало в сейфы американских банков, пришло время бурного экономического подъема 20-х годов. Послевоенные годы XX века вошли в историю США как золотой период подъема и расцвета так называемых грохочущих лет. Денег было много, и банки охотно выдавали новые кредиты. У кого не было денег, мог всегда рассчитывать на банковскую ссуду. Занимали все: Американское правительство на строительство дорог и других объектов общественного назначения; частные предприятия и банки для осуществления разного рода деловых операций; крупные и средние инвесторы для спекуляций на бирже. Все они нуждались в помощи Федерального Резервного банка, который один обладал правом печатания денежных знаков, а значит, и созданием новых кредитов. Несмотря на то, что одной из главных обязанностей каждого центрального банка является контроль за количеством находящихся в обращении денег с тем, чтобы своевременно предотвратить возможную инфляцию, Федеральный Резерв за пять лет, между 1923 и 1929 годами, увеличил выпуск денежной массы на 62%. Понятно, что такая либеральная монетарная политика руководства ФР не могла не привести к "перегреву" нью-йоркской биржи и дестабилизации американской финансовой системы. В октябре 1929 года раздутая до пределов легкими кредитами нью-йоркская биржа лопнула, как мыльный пузырь, потянув за собой в пропасть экономической депрессии не только Соединенные Штаты, но и весь остальной капиталистический мир. Буквально за один день миллионы рядовых американцев остались без гроша за душой.

По вполне понятным причинам в многочисленной литературе о причинах и последствиях финансового кризиса на нью-йоркской бирже в 1929 году очень мало внимания уделяется закулисной роли масонских банкиров, которую они сыграли в этом событии. Между тем многие факты свидетельствуют о том, что масонская верхушка не только знала наперед о надвигающемся финансовом кризисе, но также активно способствовала его быстрейшему приходу. Уже известный нам масон Паул Варбург еще в марте 1929 конфиденциально советовал группе масонских олигархов-банкиров незамедлительно продать все свои акции. После того, как крупные нью-йоркские банкиры последовали его "дружескому" совету и убрали свои деньги с биржи, все разыгралось, как по запланированному сценарию. Федеральный Резерв неожиданно заменил долголетнюю милость на гнев и потребовал от банков-клиентов 24-часовой уплаты всех имеющихся долгов и одновременно прекратил предоставлять им новые кредиты. Оказавшись между молотом и наковальней, перепуганные инвесторы дикими толпами бросились продавать свои акции. И хотя контроль за наличием денег в обращении осуществлялся исключительно Федеральным Резервом, вина за упадок биржи почему-то была "приколота" на тогдашнего республиканского президента Герберта Гувера.

Благодаря экономическому кризису 30-х годов, американская банковская олигархия не только окончательно вытеснила правительство из финансовой сферы, но также наложила свои руки на золотой запас страны. Нью-йоркские банкиры хорошо понимали, что пока золото остается в руках государства, им будет трудно, если вообще возможно, добиться ликвидации золотого покрытия бумажных денег. Экономическая депрессия 30-х годов оказалась очень нужным и своевременным поводом для нанесения решающего удара по золотому стандарту.

С одной стороны, чтобы вывести страну из глубокого экономического кризиса, американское правительство нуждалось в огромных кредитах. Со другой стороны. Федеральный Резерв разумно аргументировал, что пока закон требует золотого покрытия бумажных денег, выпуск в оборот большой массы денежных билетов мог бы привести к катастрофическим последствиям. Представьте себе, говорили они, если граждане массово бросятся выкупать золото, то скоро как правительство, так и банки останутся без золотого резерва. Поэтому, утверждали банкиры, чтобы вывести страну из экономического кризиса и уничтожить черный рынок на золото, в первую очередь нужно упразднить возможность обмена бумажных денег на золото и запретить индивидуальную собственность золота.

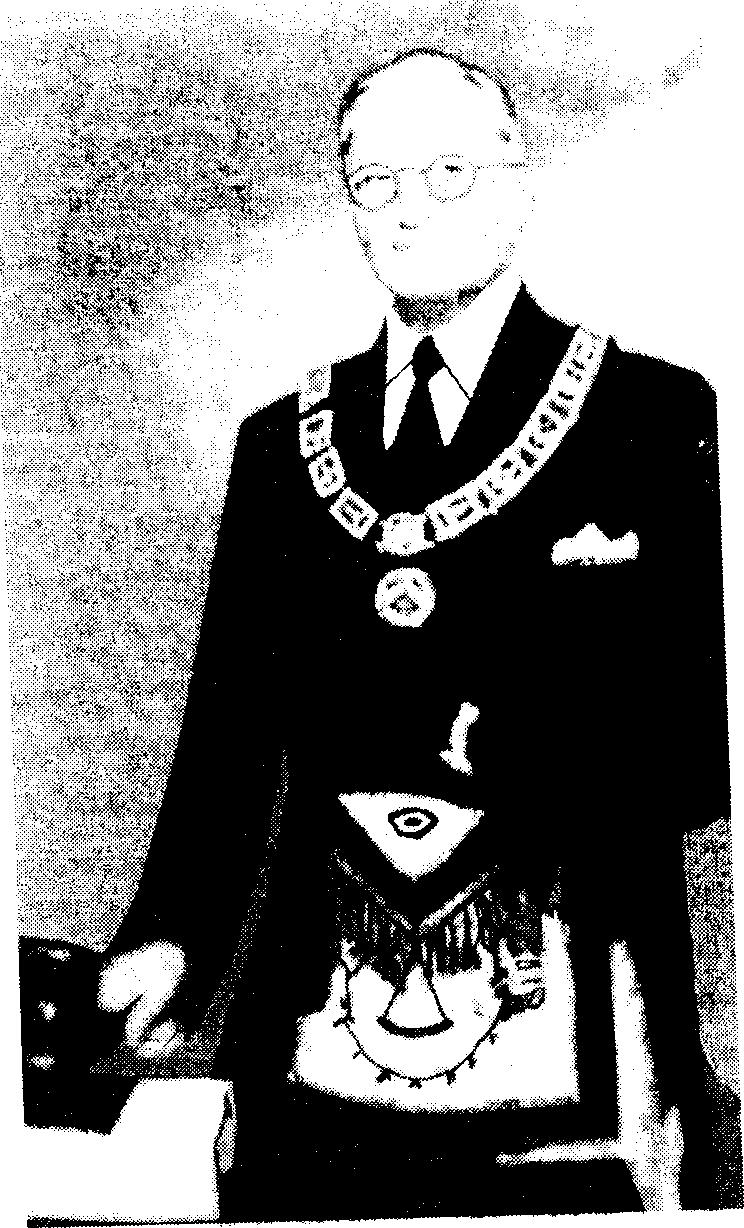

Президент Трумэн гордо демонстрирует свое масонское облачение.

Не удивительно, что когда в 1933 году на смену республиканской администрации в Белый дом вселились симпатизировавшие масонам демократы, эти рассуждения нашли широкую поддержку в наивысших эшелонах американской власти. Не говоря уже о том, что почти 70% состава Конгресса теперь составляли масоны, им также принадлежали все центральные посты исполнительной власти. Сам президент Франклин Рузвельт, его вице-президент Гарри Трумэн и министр финансов Генри Моргентау являлись высокопоставленными масонами 33-ей и 32-ой степеней.

Уже через месяц пребывания в Белом доме Ф. Рузвельт издал президентский указ о запрещении индивидуальной собственности на золото. Всем гражданам страны было приказано незамедлительно сдать личные запасы золота в банки Федерального Резерва по твердо установленной цене $20.67 за одну унцию. Как только золото было конфисковано, правительство незамедлительно установило новую цену в $35.00 за унцию. Таким образом, за свои посреднические услуги по конфискации золота у населения Федеральный Резерв заработал почти по 15 долларов на каждой унции. Экономисты подсчитали, что в результате этой несложной операции банкиры Уолл-стрита прикарманили более 100 миллионов долларов. В масштабах того времени это была баснословная сумма. Таким образом, масонская финансовая олигархия не только установила свою монополию на владение золотом, но и заработала на этом грабеже кругленькую сумму.

Хотя золотой стандарт как мерило стоимости денег еще формально оставался в силе, обмен бумажных денег на золото был запрещен. Это позволило банкирам, которые теперь больше не опасались, что за напечатанные ими бумажные деньги кто-то может потребовать от них их эквивалентную стоимость золотом, значительно увеличить наличие денег в обращении. Увеличение размеров и количества уделяемых банками кредитов не могло не привести к повышению инфляции и обесцениванию доллара, но зато помогло запустить опять двигатель американской экономики, которая сравнительно быстро оправилась от затяжной депрессии.

Интересно, почему сегодня наехавшие в Москву американские экономические эксперты настойчиво советуют российскому правительству ни в коем случае не увеличивать наличия денег в обращении? Не для того ли, чтобы, обескровив дышащую на ладан российскую экономику, лишить ее последнего шанса на выздоровление? Инфляция, поучают они наших "новоокрещенных" экономистов, окончательно расстроит ваш шатающийся рынок. Как будто отсутствие инфляция его спасет. В народе в таком случае обычно говорят: "Не умер Гаврило, так галушкой его удавило".

Почему-то удобно забыли лучшие умы Гарварда, что, когда американская экономика находилась в трудном положении, первый раз в 1933 и второй в 1973 году, не устрашившись пугала инфляции. Федеральный Резерв каждый раз прибегал к испытанному лекарству на тяжелую хозяйственную недугу, а именно к увеличению банковских кредитов. Достаточно посмотреть на тенденцию движения цен на основные предметы потребления в главных капиталистических странах за последние 30 лет, чтобы увидеть, что цены на некоторые из них возросли в сотни раз. Оказывается, что в прошлом западные центральные банки далеко не всегда были непримиримыми и бдительными врагами инфляции.

Очередным витком обогащения для нью-йоркской финансовой олигархии послужила Вторая мировая война. Деньги со всего мира рекой плыли в стальные сейфы уолл-стритских банкиров. Вернее, даже не деньги, а золото, которое в годы войны являлось единственным платежным средством за американские гражданские и военные поставки.

К 1945 году в американских "закромах" накопилось две третих всего мирового резерва золота. "Оседлав" банковскую систему Америки, масоны тем самым оказались на вершине финансового Олимпа, откуда перед их глазами открылись широкие дороги, по которым им предстояло отправиться на строительство нового мирового порядка.

Масонские заговорщики хорошо понимали, что для корыстной манипуляции мировой финансовой системой им прежде всего необходимо было создать международный банк по образу и подобию их уже надежных и проверенных центральных банков. Еще перед созданием ООН, в июле 1944 года, крупные финансисты мира собрались в нью-гемпширском городке Бреттон Вуд, чтобы обсудить характер и структуру будущего мирового банка. Тон на этой конференции задавали уолл-стритские финансовые короли, которых возглавлял масон 33-ей степени, министр финансов США Генри Моргентау.

На Бреттон-Вудской конференции было принято решение о создании Международного Валютного Фонда и Международного банка Реконструкции и Развития, который нам лучше известен под более соответствующим ему названием Мирового Банка. Через год после этой конференции Совет ООН официально утвердил создание МВФ и МБ в той форме, которая была предложена в Бреттон Вуде. Все страны-участники этих новосозданных международных банков были обязаны внести в фонд Мирового Банка первоначальный организационный капитал национальной валютой и золотом, с последующей уплатой годичных членских взносов. Сегодня МВФ объединяет 182 страны. Как видим, было бы заблуждением считать, как это делают многие люди, что МВФ и МБ оперируют сугубо американским капиталом. Другое дело, что американская финансовая олигархия получает все возможные финансовые и политические бенефисы с кредитной деятельности этих международных банковских организаций. Хотя, согласно своей хартии, он должен заниматься исключительно выделением кредитов нуждающимся странам и обеспечением стабильности валютного обмена на финансовых рынках мира, сегодняшний МВФ нагло вмешивается во внутренние дела суверенных стран, указывая им, как собирать налоги, приватизировать, урезать бюджет, социальное обеспечение и управлять банками. Полезность кредитно-консультационной микстуры, которой МВФ лечит своих должников, говорит сама за себя. Почти все страны без исключения, которые имели несчастье занимать у МВФ, а что еще хуже - следовать его советам, теперь находятся в значительно горшей финансово-экономической форме, чем они были перед получением кредитов. Самим крупным держателем акций, как МВФ, так и МБ, является не кто иной, как уже хорошо нам известный американский Федеральный Резерв. Соединенные Штаты также располагают исключительным правом вето в обеих этих организациях. С помощью МВФ и МБ Федеральный Резерв нагло диктует международные цены на стратегическое сырье, стяжательски регулирует курс обмена основных валют и бессовестно манипулирует величиной изначальной банковской ставки во всех других странах мира.

* * *

После окончания Второй мировой войны, чтобы обеспечить себе постоянный свободный доступ к сырьевым ресурсам и рынкам сбыта, финансовый центр нью-йоркского масонства выдвинул требование о необходимости создания мировой системы свободной торговли. В связи с этим перед правительствами развитых капиталистических стран была поставлена задача создания правовой и организационной системы для регулирования мировой свободной торговли. Используя методы экономического и политического "выкручивания рук", западные страны навязали своим торговым партнерам целый ряд неравноправных коммерческих договоров, которые призваны увековечить их гегемонию на мировом рынке. Для контроля за исправным выполнением условий торговых договоров и соглашений были созданы такие известные регулирующие органы, как Организация Мировой Торговли, Североамериканский Торговый Договор, Генеральный Договор Торговли и Тарифов, Международная Ассоциация Инвесторов и многие другие, менее значительные организации.

Хотя на поверхности эти организации могут показаться равноправными и выгодными для всех своих участников, в действительности они постоянно и при каждом случае манипулируют богатыми странами, и в первую очередь Соединенными Штатами, которые используют их для разгрузки своей избыточной продукции по высоким ценам, с одной стороны, и для доступа к дешевому сырью - с другой.

Подтверждение этому можно найти на каждом шагу. Например, когда в 1994 году был подписан обновленный и "полный" уругвайский вариант Генерального Договора по Торговле и Тарифам, охвативший все виды промышленного производства и услуг, в нем почему-то не оказалось авиационной промышленности. В этом случае оплошность "высоких договаривающихся сторон", забывших о существовании самолетов, была вызвана нежеланием американцев допустить на международный рынок более дешевую продукцию из России и Китая.

Не лучше обстоит дело и с теми отраслями промышленности, которые включены в договор, но по каким-то причинам окажутся невыгодными американцам.

В том же 1994 году, когда русские "экспортеры" забросали международный рынок дешевым цветным металлом, что угрожало снизить доходы американской алюминиевой промышленности, американский Конгресс попросту обложил импорт алюминия такой высокой пошлиной, что даже краденый металл стало невыгодно продавать в Америке. И никакой международный договор о Тарифах и Торговле, запрещающий подобные протекционистские действия, американскому Конгрессу не указ.

Для увековечивания своего технологического преимущества американцы часто прибегают к другим внеэкономическим методам давления на своих конкурентов. Так было в случае продажи русской авиационно-космической технологии в Индию или энергетического оборудования в Иран и Ирак. Каждый раз американцы находили "серьезные" причины, чтобы не допустить русскую технологию на международный рынок. То, якобы, эта технология может быть использована для изготовления ядерного оружия, то государства-покупатели, дескать, террористические и не замедлят переделать трубы на пушки и электрогенераторы на ракеты.

Нет нужды напоминать, что при этом американцам дружно подпевают про уругвайский вариант ГДТТ, МТО и другие "беспристрастные и объективные" тор-гово-экономические комиссии ООН. И никто даже не заикнется, что американцы уже длительное время поставляют ядерную технологию в Пакистан и Израиль, каждый из которых, наверное, уже обогнал по количеству ядерных боеголовок Англию и Франции вместе взятых. Никто в ООН также не заметил, когда, несмотря на военное эмбарго, американцы вооружали хорватских и боснийских неофашистов или талибанов-ских головорезов в Афганистане.

Все это пустое разглагольствование об угрозе терроризма служит единственной цели, а именно предотвращению иностранной конкуренции в области ведущей технологической промышленности. Американцы хорошо понимают, что вытолкнутая с международного рынка на скудный отечественный паек российская космическая и авиационная промышленность долго не протянет.

Чтобы увековечить свое доминирующее положение в области производства и быть в состоянии диктовать выгодные цены на свою продукцию, международные корпорации стремятся окончательно вытеснить своих конкурентов со всех значительных регионов мирового торгового рынка. С этой задачей без участия и помощи правительств ведущих западных стран им было бы не справиться. Известно, что внутренний рынок западных стран не может "всосать" в себя всей массы производимой отечественной продукции. Поэтому, чтобы обеспечить выживание своих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые в погоне за прибылью производят значительно больше, чем необходимо для удовлетворения внутреннего рынка, развитые капиталистические страны жизненно заинтересованы в сохранении условий свободной торговли, позволяющих им разгружать свой перенасыщенный рынок от избытка товаров.

На поверхности кажущиеся честными и равноправными, условия свободного рынка всегда неизмеримо больше выгодны развитым, чем бедным странам. Дешевый импорт, как правило, не дает возможности развиваться домашним предприятиям, способным производить аналогичную продукцию, и создает условия постоянной зависимости от иностранных товаров. Лишенные финансовой поддержки со стороны государства, эти предприятия быстро теряют технологическую эффективность производства и становятся неконкурентоспособным и даже убыточными. Начинается процесс свертывания мощностей, спада производства и увольнения рабочих. История неоднократно свидетельствует, что только те страны, которые сумели создать механизм защиты внутреннего рынка от более эффективной иностранной конкуренции и укрепившие путем поддержки, субсидирования свои ключевые отрасли промышленности, смогли в конечном итоге выйти в ряды высокоразвитых индустриальных государств.

Для примера можновзять Японию. После Второй мировой войны эта страна благодаря созданию многоступенчатой системы протекционизма смогла построить самую эффективную и конкурентоспособную промышленность в мире. До сегодняшнего дня Соединенным Штатам, несмотря на все усилия, шантаж и ухищрения, не удалось до конца пробить стену японского протекционизма. Только те товары, которые не угрожают домашнему производству, свободно допускаются на внут-рияпонский рынок. Япония продолжает упрямо и неизменно субсидировать свои даже убыточные предприятия, перекачивая в них деньги из прибыльных отраслей промышленности, чтобы таким образом дать им возможность усовершенствовать технологическую базу, перестроить производственные мощности и повысить производительность труда.

Следуя японскому примеру, подобную экономическую политику долгое время успешно осуществляют также некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Благодаря активному протекционизму, такие страны, как Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Малайзия сумели создать первоклассные, высокотехнологические отрасли современной промышленности.

В то же время другие слаборазвитые капиталистические страны, преимущественно в Африке и Латинской Америке, усердно следовавшие американскому экономическому учению о либерализации торговли, как были, так и остались мусорными ямами для сбрасывания остатков американского перепроизводства. Более того, несмотря на послушное внедрение всех рецептов Международного Валютного Фонда и постоянного лечения экономическими "шоками", разрыв между богатыми и бедными странами не только не уменьшился, но наоборот, возрос в несколько раз.

Западные правительства, МВФ и Мировой банк так же часто используют предоставляемые ими кредиты для удушения промышленности и сельского хозяйства развивающихся стран. Предоставляя займы, они убивает сразу трех зайцев. Во-первых, они таким образом субсидируют производство своих корпораций, поскольку не производящие страны все равно будут вынуждены покупать на эти кредиты их готовую продукцию, которая в ином случае не имела бы рынка сбыта. Во-вторых, занимающие страны, привыкнув к готовому импорту, как правило, пренебрегают потребностями собственного производства, тем самим помогая западным корпорациям в их борьбе против своих же собственных предприятий. Всем, наверное, хорошо помнятся "трезвые и связные" изречения Ельцина, когда тот умно рассуждал, как России выгоднее покупать за границей готовую "дешевую" продукцию, чем производить "дорогую" свою. И, наконец, в-третьих, предоставленные кредиты не только возвращаются обратно на Запад как уплата за импорт товаров о также продолжают приносить доходы международным банкирам в форме выплаты процентов по займам.

Это явление не осталось незамеченным некоторыми трезво мыслящими экономистами и политиками развивающихся стран. К сожалению, они не всегда имеют достаточно внутриполитической поддержки, личной смелости и полного понимания ситуации, чтобы хотя бы попробовать вырваться из цепких щупальцев мирового финансового осьминога. Но некоторые, самые отчаянные из них, иногда пробуют и, надо сказать, не без успеха.

В этом отношении может быть показательным пример маленькой африканской страны Эритреи, которая получила независимость от Эфиопии только в 1992 году. Не в пример другим африканским странам и к большому удивлению заокеанских "доброжелателей", эта страна вдруг взяла и отказалась от помощи МВФ, Мирового Банка и других международных банковских организаций. Правительство Эритреи не скрывает, что главной причиной отказа от займов и даже "безвозмездной" помощи является стремление этой страны стать экономически самообеспеченной и политически независимой. "Мы не нуждаемся в покупке того, что можем производить сами", - заявил представитель правительства Эритреи, - а теперешняя зависимость от иностранной помощи обрекает нас на постоянную экономическую отсталость"... - и, чтобы лучше подчеркнуть свою точку зрения, язвительно добавил: "Ваша помощь хорошо лечит наши раны, но они почему-то не заживают". По всей вероятности, эти излияния души гордых эритрейцев совсем не пришлись по вкусу американским "докторам", потому, что сразу после этого Эритрея была опять втянута в военный конфликт с Эфиопией.

Может быть, стоило выслать и наших заумных англоязычных экономистов в Эритрею на повышение профессиональной квалификации. Глядь, может быть, немного провеялись их мозги на свежем воздухе Аденского залива, и они наконец бы вышли из дурманящего ступоpa Гарвардского гипноза. Впрочем, об их умственном состоянии нам нечего беспокоится. Горбатого, как говорится, только могила исправит. Обидно то, что, свив себе уютное гнездо где-нибудь в швейцарских Альпах или в солнечной Флориде, эти перелетные прожорливые "грачи" не разделят с преданным ими народом голодных результатов своих идиотских реформ. Больная, беззащитная и покинутая страна стоит по колени в грудах экономических развалин, очумело ожидая дикого разгула надвигающейся кризисной зимы.

Часто большие международные корпорации проникают на внутренние рынки других стран путем создания совместных предприятий и строительства там своих филиалов. В западной экономической литературе это преподносится как доказательство действенности политики свободного рынка и стремление развитых стран помочь слаборазвитым наладить выпуск высококачественной продукции. В действительности международные корпорации таким путем просто стремятся обойти остатки таможенных и тарифных преград и получить прямые, неограниченные возможности хозяйничать на чужом рынке. К тому же, таким образом они получают возможность снизить общую себестоимость своей продукции, поскольку местная рабочая сила, как правило, значительно дешевле, чем отечественная.

Это, в свою очередь, позволяет международным корпорациям увеличить свою прибыль, которая всегда исправно уплывает в их родные страны. Подобно тому, как трудолюбивый хомяк стягивает зерно на зиму в свою полевую нору, международный капитал старательно собирает по крупицам полученную с других стран прибыль, чтобы прежде всего финансово укрепить свою домашнюю базу, где в случае кризиса ему придется "перезимовать". Международные корпорации хорошо понимают, что главным условием сохранения их доминирующего положения на мировом рынке является экономическая и политическая стабильность их домашней базы. Поэтому в случае кризиса или неблагоприятной конъюнктурной ситуации на рынке они в первую очередь закрывают свои заграничные филиалы и, как правило, никогда больше их уже не открывают, оставляя после себя тысячи обнищавших безработных и зараженную окружающую среду.

Очередной пример этому набившему оскомину правилу был еще раз продемонстрирован последним зигзагом нынешнего мирового экономического кризиса. Напуганные отплывом финансового капитала из Азии, Восточной Европы и Латинской Америки, большие западные корпорации, не мешкая, тоже начали поспешно сматывать свое производство в этих "худосочных" регионах земного шара. Впрочем, могу согласиться с дотошным читателем, что не все носители западного благополучия и цивилизации поголовно удрали домой. Многие иностранные предприятия из сферы обслуживания, как недоступные российским аборигенам гостиницы или гиганты мнимо пищевой промышленности, как Кока-кола, Макдональдс и разные развлекательные стриптиз-клубы, продолжают кормить, поить и развлекать Россию.

Впрочем, убежав домой, эти корпорации совсем счастливыми себя не чувствуют. Сбившись в одну кучу в Западной Европе и Северной Америке, они искусственно ускоряют рост экономического развития в этих частях мира и выбрасывают на западные рынки дополнительное количество никому не нужной продукции. Поэтому не удивительно, что этот цикл мировой капиталистической экономики обычно долго не продолжается. После изначальной бурной активизации финансовой и коммерческой деятельности, как это случилось в 1997-1998 гг. в США и Европе, начинается длительный и болез-неный процесс сползания капиталистического производства в пропасть затяжного экономического кризиса. Нет сомнения, что рано или поздно, вступив опять в период циклической экспансии, эти потрепанные в перипетиях экономического кризиса корпорации будут пытаться восстановить свои прежние позиции в разных частях мира.

Поэтому в таких условиях, получив хороший практический урок "преимуществ" свободного рынка и пользы заграничных инвестиций, Россия должна, наконец, вернуться к политике полной самообеспеченности, всячески защищая отечественную промышленность и сельское хозяйство. Совершенно ненатуральным является такое положение, когда такие бедные карликовые страны, как Северная Корея, Ливия, Куба и Сербия в состоянии выжить в условиях полной экономической блокады, тогда как огромная, сидящая на неисчислимых природных ресурсах и технически развитая Россия должна быть постоянно зависимой от милостыни международного капитала. Тем более, что в России для этого еще в советские времена были созданы все необходимые предпосылки. Высоко развитые космическая, авиационная, химическая и машиностроительная промышленность в дополнении с энергетическими резервами страны, опираясь на сравнительно дешевую рабочую силу, могли бы теперь успешно конкурировать с западными корпорациями на международных торговых рынках. Нет сомнения, что поднять из праха сознательно уничтоженную российскую промышленность будет нелегко, но другого пути у России нет. Чтобы сохранить свою национальную независимость и государственную целостность, российский народ за любую цену теперь должен собрать и сложить воедино некогда могущественную экономическую систему.

Распространяя свои производственные "форпосты" за пределы метрополий, международные корпорации не действуют исключительно на свой страх и риск, но всегда надлежаще согласовывают такие шаги со своими правительствами. Если посмотреть на сложившуюся тенденцию современного экспорта производительных мощностей, то невозможно не заметить, что на заграничные рынки выносятся исключительно предприятия массовой продукции, как правило, производящие автомобили, сигареты, одежду и другие товары, не имеющие достаточного сбыта на внутреннем рынке развитых стран. Предприятия, производящие стратегически важную продукцию и обладающие новейшей технологией, практически никогда не покидают родимых чертогов. Это касается в одинаковой мере как военной, так и гражданской промышленности. Все, что могло бы каким-либо образом позволить отстающим странам заполучить кусочек современной передовой технологии и таким образом помочь им вырваться из заколдованного круга неравноправной, хотя и "свободной" торговли, не входит в расчеты распорядителей свободного рынка.

"Невероятные" вещи творятся в последние годы и на международном рынке сырья, где сложилась, на первый взгляд, казалось бы, парадоксальная ситуация. В связи с распадом социалистического содружества и сопутствующей этому событию быстрой глобализация мировой экономики и превращения ее в "свободный рынок торговли и услуг" западные корпорации получили прекрасные возможности для расширения своей товарной экспансии. Чтобы удовлетворить готовой продукцией голодные рынки экономически слабых или мало производящих стран, они были вынуждены увеличить производительные мощности и увеличить объем закупок сырья. Казалось бы, в этом случае, повинуясь главному закону капиталистического рынка, когда спрос рождает предложение, цены на сырье должны бы тоже значительно возрасти. На самом деле мы оказались свидетелями какого-то непредвиденного, и не мудрым Адамом Смитом, и не гениальным Карлом Марксом, экономического феномена. В последнее пять лет, когда "свободный рынок" охватил почти все страны мира, цены на все виды промышленного сырья значительно снизились, что не могло отрицательно не сказаться на финансовом "здоровье" развивающихся стран. И это не смотря на то, что повсеместный спрос на сырье в последнее время значительно увеличился. Пример с манипуляцией международных цен на сырье еще раз свидетельствует, что в условиях "свободного рынка" доминирующие капиталистические страны способны легко диктовать выгодные для себя цены и условия торговли вне зависимости от реальных экономических условий.

Тем более, что сами экспортирующие сырье страны, сознательно или по глупости, помогают нью-йоркскому банковскому тресту обесценивать свою собственную и часто единственную статью экспорта.

Ни для кого не является секретом, что с помощью Саудовской Аравии и соседних феодально-нефтяных эмиратов Персидского залива Вашингтон накрепко нейтрализовал политику некогда "бодающейся" группы стран ОПЭК, и теперь может не опасаться неконтролируемого изменения мировой цены на нефть.

Но в этом случае ОПЭКовский ларчик открывается довольно-таки просто. "Сложность" этой немудреной ситуации можно свободно охватить даже мелкокалиберным умом полинезийских аборигенов. Всегда и всем было хорошо известно, что арабские короли, эмиры и шейхи, как были, так и остались пустозвонными погремушками, свисающими с раскрашенного циркового фургона американского дяди Сэма.

Труднее уразуметь экономический рационализм российских экспортеров, которые в погоне за сегодняшним рублем массово вывозят из страны все виды промышленного сырья и тем самым помогают международным финансовым вампирам в установлении нищенских цен на главной товар российского экспорта. Как бы не вняв поучительным примерам с алюминием и нефтью, цены на которые в последнее время нырнули пониже видимого горизонта торговли, нетерпеливые на "дурные" деньги наши отечественные экспортеры вывезли за рубеж в 1997 году больше, чем 235 тысяч тонн никеля. Не удивительно, что в 1997 году цены на этот трудно добываемый сибирский минерал снизились на целых 30%. Можно легко вообразить, какой убыток понесла российская государственная казна в связи с неуместным энтузиазмом наших крутых экспортеров.

Наверное, тоже по чистой случайности резкое снижение международных цен на промышленное сырье совпало с накатом новой волны обильной и славной российской приватизации. Как возбужденные запахом крови прожорливые акулы шныряют вокруг возможного места поживы, так и учуявшие дармовщину международные банки с лихорадочной жадностью кружатся вокруг обильного застолья российской приватизации. С помощью своей пятой колоны в лице российского банковского истеблишмента финансовые упыри Уолл-стрита спешат как можно быстрее и за полцены прибрать к своим хватким рукам солидные предприятия российской добывающей и энергетической про-мышленностей. Понятно, что предлагаемую нищенскую цену на приватизационном аукционе они мотивируют низкими ценами на сырье. Дескать, рады бы дать больше, да, к сожалению, цены на сырье не позволяют. И так, мол, в убыток себе, не зная зачем, покупаем эти промышленные динозавры сталинской эпохи.

Примером может послужить приватизация "НК Роснефти", состоявшаяся в конце мая 1998 года. Скромная вступительная аукционная цена за это огромное предприятие международного класса в 2,1 миллиарда долларов для иностранных инвесторов вдруг оказалась чрезмерно высокой, и российское правительство вынужденно было пойти на всевозможные уступки, чтобы не оттолкнуть чувствительных заморских покупателей. Главным аргументом снижения аукционной цены послужила ссылка на низкие международные цены на сырье. К счастью для российского народа, эту мышиную возню вокруг "НК Роснефти" прервал навалившийся на страну экономический кризис. Как говорится, "не было бы счастья, да несчастье помогло".

В то же время такие известные "мамонты" российской энергопромышленности, как АО Лукойл, АО Юкос и сверх-могущественный РАО Газпром, долгое время пытались несколько своеобразным способом уберечься от иностранного засилья. Вместо распродажи акций они просто занимали деньги у иностранных банков. Но, как говориться, и на старуху бывает проруха. Назанимав-шись по самое горло, они тоже не избежали нью-йоркской ловушки низких цен на сырье.

Ведь проценты на заем в последнее время значительно увеличились, и их больше не покроешь жиденькими доходами с экспорта энергетических ресурсов. Вот, хочешь, не хочешь - придется обзавестись иностранными совлас-тителями, если вообще не пойти по миру с сумой.

Сегодня в России практически нет такого большого предприятия, перед которым не стояла бы перспектива быть поглощенным западными кредиторами. Например, уже сейчас западные инвесторы настаивают на передаче им 35% имущества задолжавшегося по уши АО Юкос, который является второй по величине нефтяной компанией страны. Впрочем, АО Юкос ничего даже не занимал. Под залог имущества предприятия занимал банк Менатеп, который наверняка израсходовал деньги на собственные потребности. Не лучшая участь ожидает также один из крупнейших банков страны СБС-Арго, заграничный капитал которого уже арестован за границей.

Вызывает удивление и даже недоумение неторопливость нового транзитного правительства России, которое все еще так и не распорядилось репатриировать обратно в страну весь валютный капитал, принадлежащий государственным и частным компаниям.

Другая просека в дебри российской приватизации была недавно прорублена для иностранного капитала новым законом о банкротстве. Известно, что многие обнищавшие и задолжавшие отечественные предприятия теперь не в состоянии расплатиться с заграничными кредиторами и будут вынуждены пустить свое имущество с молотка. Теперь, наверное, даже нашим славным реформаторам стало понятно, зачем МВФ так твердо настаивал на издании закона о банкротствах, который бы позволил западным инвесторам завладеть имуществом российских должников.

* * *

Вечной проблемой для господствующих классов во все времена был и остается вопрос, как сохранить свою политическую и экономическую власть в эксплуатируемом ими обществе. По понятным причинам низшие классы не хотят навсегда оставаться жить в "подвалах" общественного базиса. Изобретательные умы, горячие сердца и пустые карманы лишенных и обездоленных толкают их на поиски всевозможных способов изменения "недружественных" для себя общественно-экономических систем. Они не хотят безропотно воспринимать вдалбливаемую им казенными ученными теорию, что природные ресурсы земли, мол, ограничены, что все не могут быть в одинаковой мере богатыми, и что социальный мир и общественная стабильность благодатны как для богатых, так и для бедных. Ведь они тоже имеют справные желудки и здоровый аппетит, им тоже хочется не завтра, но сегодня "есть ананасы и жевать рябчиков". В конце концов, дело не только в рябчиках, но также в принципах социальной справедливости.

В этих условиях социально-политического брожения правящие классы используют весь арсенал доступных им средств и методов, чтобы как можно дольше сохранить свое комфортное, привилегированное положение. Но когда дряхлеющий режим больше не в состоянии ни кнутом, ни пряником контролировать положение в стране, складывается хорошо известная всем из учебников истории революционная ситуация, "когда низы не хотят, а верхи не могут" жить по-старому.

На ухабистых поворотах неровной спирали развития человеческой цивилизации эта ситуация повторялась много раз и, как правило, заканчивалась трагически для господствующих классов. Хотя, впрочем, не только для них.

Не избежали этой проблемы и теперешние "попечители" нового мирового порядка. Несмотря на концентрацию в своих руках неограниченных финансовых ресурсов, обладание устрашающей военной мощью, применение компьютерной системы в управлении финансами и экономическом прогнозировании, злоупотребление международным правом и монополией на средства массовой информации, им ежедневно приходится решать сложную задачу по поддержанию стабильности, баланса и работоспособности созданной ими мировой коммерческой системы, которая включает различные расы, народы, культуры и религии. Только время покажет, удастся ли им справится с этой геркулесовой работой.

Главным преимуществом сегодняшнего "невидимого мирового правительства" есть то, что оно осуществляет свое тайное руководство через подставное американское правительство и находящиеся у него на службе различные военно-политические союзы и многочисленные международные организации ООН.

"Мировое правительство" прекрасно понимает, что главным условием укрепления его политического господства является экономический контроль над деятельностью мирового "свободного" рынка. Такой экономический контроль позволит им, во-первых, поддерживать кривой баланс между спросом и предложением на мировом рынке, во-вторых, даст возможность диктовать цены на основные виды товаров и услуг и, наконец, в-третьих, сохранять за собой лидирующие научно-технические позиции в сфере производства. Для достижения этих целей руководители нового мирового порядка широко применяют все находящиеся в их распоряжении средства военно-политического воздействия, начиная от всем понятного языка пушек и кончая пустой болтовней о сохранении окружающей среды.

Одним из примеров использования доктрины защиты экологии для снижения темпов промышленного роста в развивающихся странах может послужить международная экологическая конференция, состоявшаяся в начале декабря 1997 года в японском городе Киото. Присутствующие на конференции страны обсуждали пути и возможности снижения выпуска в атмосферу вредных углеродных газов, которые, якобы, являются главной причиной потепления на земном шаре. Понятно, что тон на этой конференции задавали американские "озонные ребята" и их боевые молодчики из крикливого Гринписа. Им дружно подпевали другие богатые западные страны и "независимые" экологические организации ООН. Оперируя своей собственной, только им доступной и понятной статистикой наблюдений за климатическими изменениями в атмосфере, "новоокрещенные" борцы за чистоту окружающей среды принялись пугать наших современников неизбежностью экологической катастрофы, если все индустриальные страны незамедлительно не снизят выпуск вредных газов в атмосферу. Исходя из этого умозаключения, всем индустриальным странам предлагалось пропорциональное снижение их промышленных мощностей. Другими словами говоря, развивающиеся страны должны бы были окончательно распрощаться с надеждой когда-нибудь поднять качество жизни своего населения до уровня развитых капиталистических стран.

Не вызывает сомнения, что в конце