Документ: информационный анализ

| Вид материала | Документы |

- О публичном отчете образовательного учреждения, 44.82kb.

- Информационный бюллетень анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных, 258.01kb.

- 1. Затвердити державні санітарні правила "Основні анітарні правила забезпечення радіаційної, 3053.42kb.

- Опубликовано: ноябрь 2008, 1823.52kb.

- Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование, 681.58kb.

- Перечень документов, необходимых для начала проведения аудиторской проверки, 130kb.

- Вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 57.22kb.

- «Россия: ценности современного общества» инсор, 993.55kb.

- План рекламы документ, определяющий порядок проведения рекламных мероприятий в рамках, 151.75kb.

- Генеральный план стратегический документ территориального планирования 4 2 Анализ использования, 369.26kb.

7* 105

еще сильно ощущаем его недостатки в отношении времени для соединения с абонентом, надежности соединения, слышимости и главное — числа установленных телефонных точек. Недостатки в развитии телефонии стихийно компенсируются ненужным хождением сотрудников для личных контактов и количеством отправляемых -учреждениями телеграмм.

Последние новшества телефонии: .более быстрый клавишный набор номера вместо дискового, использование перфокарт-шаблонов для мгновенного набора номеров постоянных абонентов, замена ручного телефона головным, более широкий диапазон громкости, например, для улицы и шумных цехов, применение зуммерного вызова отошедшего от телефонного аппарата, организация групповых переговоров, абонирование каналов для прямой связи с определенными пунктами или географическими районами (с непосредственным набором номера (местного телефона), соединение телефона с радио и телеграфом.

Несмотря на то что документальная роль телефона незначительна, телефонное сообщение несет много избыточной информации и затрудняет передачу чисел и формул; при хорошо организованном телефонном обслуживании можно резко сократить объем ненужной документации, заменив обмен бумагами устным разговором. Решение этого вопроса предусматривает существование не столько юридического, Сколько психологического барьера. Постепенное расширение практической полосы частот 0,3—3,3 кгц до диапазона человеческого голоса (0,04—10 кгц) в сочетании с видеотелефоном сделает телефонный контакт почти неотличимым от реального.

Собственно документальные функции телефона развиваются в нескольких направлениях: будет использоваться видеотелефон для передачи изображений текстов; получают распространение «автоматические секретари», записывающие сообщения при отсутствии абонента; приобретают самостоятельное значение телефонные приставки для передачи оригинальных документальных сообщений; начинает использоваться в телефонии способ телеграфной передачи цифровой информации.

«Автоматические секретари» выпускаются в ряде стран. Это специализированные диктофонные устройства, сообщающие в ответ на телефонный звонок сведения об отсутствующем абоненте, предлагающие записать сообщение и автоматически отключающим прослушиванию записей посторонними лицами, причем ны также акустическим блокирующим устройством, препятствующим прослушивание записей посторонними лицами, причем прослушать эти записи можно также по телефону, назвав предварительно акустический пароль.

Приставки факсимильной передачи предназначены для коротких записей от руки на специальных бланках специальным пером, с синхронным оригинальным воспроизведением на дру* гом конце провода. Этот способ особенно удобен в финансовой

практике для подписания чеков и других распоряжений имеющих юридическую силу.

Так называемый фототелеграф в действительности также является телефонной приставкой для передачи копий оригинальных однолистных документов неограниченной длины. Передатчик может быть .подключен -к телефонному аппарату, и три переводе слуховой связи на запись приводится в движение валик с электромеханической разверткой изображения проходящего по нему документа. На другом конце провода такое же по габаритам записывающее устройство воспроизіводит изображение на смоченную в электролитном растворе, рулонную бумагу, обладающую свойством /темнеть при пропускании электрического тока. Качество .передачи при этом не очень высокое, особенно для полутоновых изображений, скорость воспроизведения — несколько погонных сантиметров в 1 мин при стоимости обычного листа до 1 руб и более. В настоящее время наряду с электролитическим начинает применяться электрографическое воспроизведение текстов в единых системах микрофоторепродуцирования, 'копирования, размножения и передачи текстовой информации.

Отмеченные особенности ограничивают пока применение фототелеграфии передачей офсетных форм газетных полос при децентрализованной системе печати, различных чертежей и т. п.

Передача по телефонным каналам цифровой информации производится при ширине канала около 170 гц, выделяемого в пределах общей широкой полосы в 4 кгц. От ширины канала зависит скорость передачи, которая при переходе на полосу в 4 Мгц увеличивается с 2 тыс. до 4 млн. битісек (принимается, что 20 битісек соответствует 150—225 слові мин).

Так осуществляется постепенный переход от телефонной к собственно телеграфной связи [1], современным средством которой является телетайп для передачи так называемой дискретной— цифровой и ібуквенной —информации, воспроизводимой на пишущей машинке и непосредственно выводимой из ЭВМ с соответствующей скоростью при стоимости обычной машинописной страницы до 10 коп. и более. Поэтому в документальных системах телетайпную передачу рекомендуется применять в процессе непосредственного документирования, а не яри перепечатке уже имеющихся (тем более оригинальных) документов.

Дальнейшим усовершенствованием телетайпной связи являются непосредственное считывание с перфолент, машинных перфокарт и карт .с краевой перфорацией и (передача информации с более высокой скоростью.

Следующий вид связи — радио - принято делить на внутреннее, местное (городское, областное), центральное и зарубежное. Современные требования, предъявляемые к радиовещанию,— это разделение функций названных каналов, дифференцированные передачи в соответствии с информационными запросами

разных социальных групп потребителей, недопустимость 'Принудительной трансляции, за исключением производственных под- разделений с режимом дополнительного информационного -питания, (при низком уровне несемантического шума. За исключением таких коллективов, где все работающие, однако, должны дать свое согласие на постоянную радиотрансляцию, недопустимо использование средства массовой коммуникации для «передачи, предназначенной ограниченному кругу лиц. Нередко такие радиовызовы, преподносимые как новшество НОТ, по существу, являются «информационной диверсией», отвлекая работающих и повышая и без того критический шумовой уровень в производственном помещении. Значительно более здесь выигрывает трехступенчатая система радиовызова: 1) узколокальный вызов — в то (Подразделение, где более всего вероятность нахождения данного лица, 2) нгироколокальный — в несколько близких подразделений и 3) общий вызов, применяемый в исключительных случаях. При этом никогда не следует использовать громкоговоритель, а надо (Направлять сообщение к рабочим местам с ограниченным радиусом слышимости, как это уже практикуется в больницах.

Значительным шагом вперед является самостоятельный вид внутреннего вещания с индивидуальным 'беспроводным радиоприемом посредством карманного -приемника, иногда монтируемого вместе с передатчиком. Последним новшеством здесь являются также карманные радиотрубки для постоянного «приема передач по трем каналам, например, на международных конференциях, что позволяет слушать выступления за пределами зала заседаний в радиусе до нескольких километров.

Документальная роль радио пока ограничена и сводится, с одной стороны, к диктовке центральных материалов для местных газет и, с другой, к постоянным записям радиоагентствами передач других радиоагенств. Передачи оригинальной текстовой информации, начавшиеся в 20-х годах, до сих іпор еще .не вышли из стадии экспериментальных.

Телевидение, появившееся значительно позже радио, в настоящее время по значимости почти не уступает ему, несмотря на то что еще не решена (полностью проблема расстояния, обычно ограничиваемого радиусом одного города и его пригородов. О телевидении как искусстве мы говорили в разделе 1.2. Сейчас наряду с этим направлением развивается новое направление— служебное телевидение, начавшееся с постоянного дистанционного надзора за труднодоступными технологическими участками, а потом — за любыми рабочими помещениями, что позволяет руководителю, не покидая своего кабинета, видеть, что (происходит на вверенных ему участках. Кроме того, по телевидению передаются различные административные распоряжения, предупреждения, изображения документов для контроля и сличения, непосредственно на телевизионный экран выдается информация, переработанная в ЭВМ, и организуется телевизионное обслуживание читателей на основе действующих документных фондов [217, 218]. В последнем случае телепередачи принимаются во внутреннем контуре учреждения либо используется городская телевизионная сеть, точнее один или несколько ее каналов, которые абонируются для просмотра найденных при поиске в фонде документов с последующим заказом копий нужных страниц. Техниче- ки осуществимо с применением телефонной приставки: «переворачивание» страниц, изменение масштаба изображения и его автоматического выключения, а также снятие непосредственно с экрана м.оментальной, хотя и некачественной репродукции.

Постоянно увеличивающееся качество телеизображения соответственно увеличивает документальные возможности телевидения; превращение городских сетей в единую международную сеть с .помощью искусственных спутников Земли открывает реальные возможности для оперативного снабжения страховыми фондами рабочих фондов на местах, тогда последние не будут . собирать у себя информацию «на всякий случай».

5.5. Сбор

Информацию в роли товара определяет следующая экономическая ситуация: потребитель стимулирует источник на генерацию полезной для него информации и затем выступает в роли покупателя этого товара.

Себестоимость документа §§ складывается из расходов на получение информации £А, записи Es и размножения £iY с учетом стоимости израсходованных материалов Ев. При большом тираже последние две статьи раходов возрастают, но, будучи поделенными на число экземпляров Ntt дают низкую себестоимость одного экземпляра

Et - [Ел + ES + N( (Ев | ЩШ Ц

Расходы на получение информации составляют

еа~Ер + Ен,

где Р означает процессы, связанные с получением информации (сбор, преобразование, хранение, поиск); Я —процесс генерации новой информации.

В процессе сбора преодолеваются барьеры расстояния, времени, государственные, ведомственные, режимные, и от того, как реализуются системы исследования рынка, обработки научной информации, зависит качество и количество собираемых сведений. При этом, чем больше ценность информации, тем большими могут быть затраты на ее сбор. Услуги за передачу информации оплачиваются прямо — путем аренды соответствую- ід Их средств транспорта и связи, организаций консультаций и 4 выступлений специалистов; в зависимости от свойств информации потребитель предпочитает, чтобы информация транспортировалась к нему, либо транспортируется к ней сам.

Рыночная стоимость творческого процесса определяется реальной потребностью в данной информации, которая в конечном итоге прямо или косвенно вознаграждает по достоинству труд ученого, инженера, писателя, художника. При отсутствии спроса на данную информацию даже гениальная идея погибнет, если не будет направлена по эстафете устных передач или зафиксирована в документе с достаточной гарантией, что эти каналы преодолеют со временем резонансный барьер; только тогда гениальность может быть установлена и сама идея использована. Подобная ситуация возникает всякий раз, когда источник генерирует информацию вне связи со временем.

В зависимости от того, к какой сфере потребления относится информация, она может быть более или менее ценной относительно среднего уровня ассигнований на развитие всех отраслей народного хозяйства. Отмечено, что с развитием благосостояния общества ценность информации перемещается в направлении: сельское хозяйство — промышленность — наука— культура. Определить, куда направлена в данное время и в данном месте стрелка экономического компаса, нетрудно, если мы знаем соотношение занятых в сельском хозяйстве, промышленности и сфере обслуживания; уровень и соотношение затрат на фундаментальные и прикладные исследования; состояние культурных ценностей и, в частности, памятников старины; положение и роль интеллигенции.

Различная полнота использования отраслевой научно-технической информации (см. рис. 2) связана с тем, что отдельные отрасли народного хозяйства занимают в этом отношении- неравное положение из-за разных ассигнований на их развитие, что соответственно находит отражение и в затратах на информацию. Следовательно, самая ценная в государственном масштабе — та информация, которая способствует в первую очередь укреплению государства и на которую законодательные органы охотнее всего отпускают средства. Самая ценная информация в масштабах предприятия — прямо, а не косвенно способствующая укреплению конъюнктурного положения, увеличению качества и количества продукции, повышению производительности труда, выгодному сбыту продукции и росту прибыли.

Документ, фиксирующий информацию, в дальнейшем принимает на себя все ее функции, включая функцию товара. Так происходит с научным отчетом, техническим проектом, патентом на изобретение или открытие, книгой, звукозаписью, кинофильмом, произведением изобразительного или музыкального искусства. Иногда, как мы видим, информация обрабатывает- пОЙЧЄМ Некитирвгс- по 3-і пл. пуицссхив iwi ут НОСИТЬ ТВОрчеСКИИ

характер и авторы их выступают в роли соавторов всего произведения. Та-к составляется и воплощается в жизнь архитектурный проект, изобретается и внедряется в практику любая техническая новинка, издается, исполняется, воспроизводится в записи произведение композитора.

При установлении себестоимости в первую очередь принимают во внимание, поддается ли документ тиражированию, остается ли при тиражировании оригинальность за авторским экземпляром документа, либо она переходит и на копии, а также — насколько копии отличаются от оригинала и друг от друга. Невозможность тиражировать документ, его большая стоимость и большие габариты, при большом числе потребителей, заставляют последних кооперироваться во времени (кино) и в пространстве (музей). Напротив, очень большой тираж делает издание более доступным, а при сокращении расходов Ев—еще более массовым, но менее долговечным. При этом поощряется и труд автора за счет некоторого увеличения ЕА.

Говоря об общественной потребности в данном документе, мы должны исходить поэтому из общего числа потребителей щ продолжительности индивидуального потребления (т. е. г- сеанса) Тт с учетом числа повторений а за счет возвратной информативности. С полученным произведением теоретически соотносится другое произведение, определяемое числом экземпляров документа Nu продолжительностью Ц и числом b t-сеансов, а также числом мест при коллективном потреблении ш:

R-Tr . а д Nt -ТІ- Ь • m. (82)

Таким оЬразом, каждый жанр документа характеризуется в первую очередь тем, как соотносятся численно экземпляры документа с потребителями, как разобщены между собой потребители, возможно или необходимо получение ими информации в одном месте или в одно время и на какой срок эта информация рассчитана. Именно поэтому так сильно различаются функции недокументальных и документальных форм массовой коммуникации— радио, телевидения, газет, журналов, книг, кино.

Радио рассчитано на параллельную передачу сообщения огромному числу потребителей на огромные расстояния, но, так как потребители не находятся круглые сутки у своих радиоприемников, информацию систематически повторяют, чтобы увеличить вероятность восприятия. Таким образом, в (82) (при Тт— Щ 'ЩШ І (для одной радиостанции), а= 1) 6 • m приближается к Щ и тогда формула принимает вид ЯДб-m. Ту же особенность имеет телевидение, которое проигрывает пока в расстоянии, но используется тем очевидным преимуществом, что

зрительно-звуковая информация всегда предпочтительнее только звуковой, и информативность телепередач, соответственно, должна быть большей.

Газеты, возникшие и получившие распространение задолго до изобретения радио и телевидения, сейчас мало конкурируют с ними отчасти потому, что доводят информацию до человека в более удобной для него статической (документальной) форме, рассчитанной на индивидуальное потребление в удобные для потребителя сроки, при ТгФТі. Сейчас газеты выходят огромными тиражами, часто в большом объеме, по нескольку раз в день и, несмотря на то, что при этом возрастает доля бесполезной информации (78) и сильно колеблется удельное потребительское время (76), тираж обеопечнвает самую низкую цену (и самую низкую удельную стоимость — на единицу информации), практически доступную любому человеку. Таким образом, создается постоянная избыточность R • Тг < а < < Nr Tf b при m = 1.

Средний срок потребления журналов в несколько раз больший, чем газет, так как они несут увеличенные объемы менее стареющей информации и могут поэтому передаваться из рук в руки. Это увеличивает их общее использование без увеличения тиража и даже при достаточно высокой цене обеспечивает в общем невысокую стоимость одного потребления (сеанса). Следовательно, в (82), также при Ттф Tt и m = 1, мы имеем большую величину а, меньшую величину Nt благодаря последовательному коллективному использованию и в результате этого — несколько меньшую, но такую же огромную величину b при соответственно меньшем общем неравенстве.

Далее, книги отличаются еще большей емкостью, несут потребителю наименее стареющую информацию и являются самыми дорогими, особенно при небольших тиражах и превосходном полиграфическом исполнении,, что компенсируется, однако, многократностью их потребления. Следовательно, в формуле при тех же общих характеристиках (ТгфТ1у m — 1), величины а, Тг и Щ увеличиваются, и если Nt соответствует журнальной, то общее неравенство может снизиться за счет того, что R-a больше соответствует Nfb и книга зачастую приходит в физическую негодность до наступления ее моральной старости. Современные масштабы книжного дела заставляют все больше считаться с фактором F (см. раздел 2.1.). Из-за этого фактора и быстрого старения информации специальные библиотеки все больше ограничивают комплектование своих фондов, а индивидуальные потребители чаще отказываются от создания собственных фондов и ориентируются на библиотеки. Все это приводит к падению тиражей и увеличению себестоимости. Но на фоне этого развивается другое направление книгоиздательского дела: массовые дешевые издания, часто с быстро устареваю- шей информацией, рассчитанные на одноразовое потребление.

Все сказанное относительно книг касается, в частности, художественно-публицистической литературы. В области других жанров этого типа наблюдаются другие, не менее характерные тенденции развития. Особенно важную роль здесь играет кино, потребительские характеристики которого полностью отвечают формуле (82). Кино как искусство явно выигрывает благодаря тиражированию, не влияющему на качество копий, но проигрывает быстрым старением. Из года в год неуклонно растет число выпускаемых кинокартин, число открываемых кинотеатров, но еще больше — число зрителей (в расчете на общепотребительское время). Этому способствует телевидение, так как, по данным социологических обследований, телезритель в первую очередь выступает как телекинозритель. Такая массовость создает угрозу случайного потребления киноинформации.

В области собственно музыкальных жанров отмечается распространение информации по трем направлениям: 1) по радио и телевидению — недокументальному — и документальным — 2) с помощью нотных записей и 3) массовых звукозаписей. Последние в свою очередь разделяются на высококачественные (стереофонические) и компактные (долгоиграющие) записи, рассчитанные на продолжительное использование и хранение; дешевые, низкокачественные записи на тонких, гибких, иногда бумажных носителях для воспроизведения ограниченное число раз; магнитные записи с более высоким качеством звука, но так же недолговечные, рассчитанные на последующее стирание и новое воспроизведение. Это связано с быстрым старением некоторых музыкальных жанров, чему способствует, конечно, возможность массового тиражирования во времени и пространстве. В свою очередь уравнялись возможности музыкально-исполнительского искусства и художественной литературы, позволяющие комплектовать наряду с книжными библиотеками фонобиблиотеки, требующие в этом случае применения более надежных и качественных носителей.

В отношении документальных возможностей от музыкального сильно отличается изобразительное искусство, где, однако, имеются свои интересные новинки и тенденции. Развитие художественного репродуцирования и, в частности, микрорепродуцирования, обязано достижениям в области цветной фотографии, традиционной полиграфии и новой техники хро- мографии, о которой упоминалось в разделе 1. 2. Отсюда возможность массового репродуцирования художественных произведений и комплектования репродукционных фондов (коллекций). Однако очень разное качество публикуемых репродукций приводит к существенному уменьшению информационной емкости вплоть до значений, близких к нулевым; и тогда функции репродукции ограничиваются мемориальной информативностью.

Художественное репродуцирование в Сбою йчёредь сменяется микрорепродуцированием, когда F-фактор начинает проявлять себя, и тогда на смену неполным собраниям в несколько раз уменьшенных копий приходят более обширные собрания уменьшенных в десятки раз микрокопий на диапозитивах и почтовых марках.

Возвращаясь к формуле себестоимости (81), необходимо внести в нее некоторые Коррективы, если источник и потреби- тиль информации отделены друг от друга существенным расстоянием в пространстве и во времени. Поэтому в системах сбора информации экономическим критерием является не только себестоимость Ety но, и потребительная стоимость ЕГ} которая может выражаться в конкретных ценах на книги, журналы, пластинки, репродукции или косвенно — в тех усилиях, которые затратила система, чтобы информацию приобрести.

В этой ситуации слово «тираж» должно быть заменено словом «эмиссия», на первый взгляд являющимся его синонимом, а в действительности показывающим реальное количество экземпляров документа, имеющихся на информационном рынке. NTjNi зависит от расстояния t—г, числа R, числа Nr, соотношения R/Nr, степени моральной (старение) и физической (качество материала и печати) сохранности документа. Тогда .

Er = (Et + Ec)R/Mn (83)

где Ес — затраты, дополнительные к себестоимости, связанные с распространением информации и которые при желании можно рассматривать и в составе себестоимости. При замене числа потребителей общей потребностью [R]=R-Tr-a сумма эмиссии соответственно заменяется на [N]=Nr-Tt-b-т.

Большая эмиссия при большой потребности делает потре; бительную стоимость очень устойчивой, что отражается в соответствующих стабильных ценах. При малых значениях эмиссии и потребности цены начинают колебаться, так как путь от источника к потребителю извилист, связан с задержками и потерями.

Чтобы с большей вероятностью довести информацию до потребителя, источник (эмиссионер) создает некоторую избыточность. Типичным примером служат агитационно-пропагандистская литература и реклама.

Существенное превышение тиража над потребностью создает эффект сверхизбыточности, резко уменьшающий потребительную стоимость сообщения. Причиной этого может быть в частности, неоперативность системы информационного обеспечения, и в результате число потребителей быстро устаревающей информации соответственно сокращается. При этом моральный износ сопровождается, как правило, физическим износом.

Обратный эффект —превышение потребности над эмиссией і—возникает непосредственно после выхода информации в свет, когда система информационного обеспечения не в состоя- нии 'вовремя удовлетворить быстро возросший спрос, либо потом, когда, преодолев резонансный и исторический барьеры, потеряв при этом значительную часть эмиссии, информация вдруг находит массового потребителя и ее потребительная стоимость повышается. При этом последняя может существенно превышать себестоимость, в результате чего мы сталкиваемся, например, с фактами, когда новгородская береста с записью чисто бытового содержания и здание, построенное заурядным архитектором, приобретают значение важнейших исторических памятников только потому, что это одни из немногих сохранившихся свидетелей далекого прошлого. Только благодаря этому их информативность и потребительная стоимость столь высоки.

В преодолении названных барьеров имеют значение физическая и моральная сохранность информации в человеческой памяти (благодаря контрастности и сознанию важности произошедшего события) и в документе, по тем же причинам противостоявшем губительному действию времени. Высокая стоимость способствует улучшению условий хранения и служит при массовом характере потребления источником прибыли благодаря потоку зрителей или, если это возможно, дополнительной эмиссии, восстанавливающей нарушенное потребительское равновесие. Характерным примером служат архитектурные памятники, уход за которыми при наличии резонансного барьера ложится тяжелым бременем на государство, а при ликвидации этого барьера легко возмещается доходами от туристов.

Разница между Et и Ег определяет прибыль, которая достается источнику-эмиссионеру, лучше чувствующему рынок, быстрее реагирующему на изменение спроса. Следовательно, информационная служба также может приносить доход, если будет способствовать генерации актуальных идей, научится доставать информацию «из-под земли», с помощью средств оперативного тиражирования быстро реагировать на изменение читательского спроса, а также сохранять информацию впрок при условии, что в будущем будет преодолен недоступный пока резонансный барьер.

Организация сбора документальной информации начинается с изучения информационной географии, анализа действующих потоков и барьеров, учета всех фондов, близких по своему комплектованию тезаурусу данной системы. При этом предпочтение отдается текущей или ретроспективной информации, учитываются степень старения информации, отношение тезауруса системы к отраслевой или межотраслевой проблеме, местонахождение системы, ее средства и языки. Если организация может пользоваться фондами центральных архивов и библиотек, относится к ведомству, имеющему институт научно-технической

Информации, І поддерживает прямые контакты с зарубежными специалистами, то стоящие перед нею задачи сбора, естествен- но, упрощаются.

Информационно-географический анализ позволяет опреде- лить общий объем информации, соответствующей тезаурусу системы, оценить потери из-за информационных барьеров и тот реальный объем, который можно ввести в систему.

По каждому информационному потоку высота барьера определяется соотношением полезной информации на выходе из системы t и на входе в систему г (по В. А. Полушкину и Г. С. Ждановой) [136]:

Q=Vt/Vr-l. (84).

Методика определения этого соотношения в основном сводится к тому, чтобы «метить» документы на выходе из t и затем подсчитывать их фактическое поступление в г. Если потери слишком велики, предпринимаются необходимые меры для их сокращения.

Во всяком случае, зная объем полезной информации, мы не только должны определить степень обеспечения реальной полноты, но и оптимальную полноту, выше которой система перестает быть экономичной. Это видно (по закону Брэдфорда) на примере журналов, когда можно постепенно переходить от изданий, где в каждом номере публикуется более половины полезных статей, к изданиям, где их меньше половины, затем где полезные статьи не в каждом номере и не в каждом годовом комплекте; при этом число названий журналов геометрически растет.

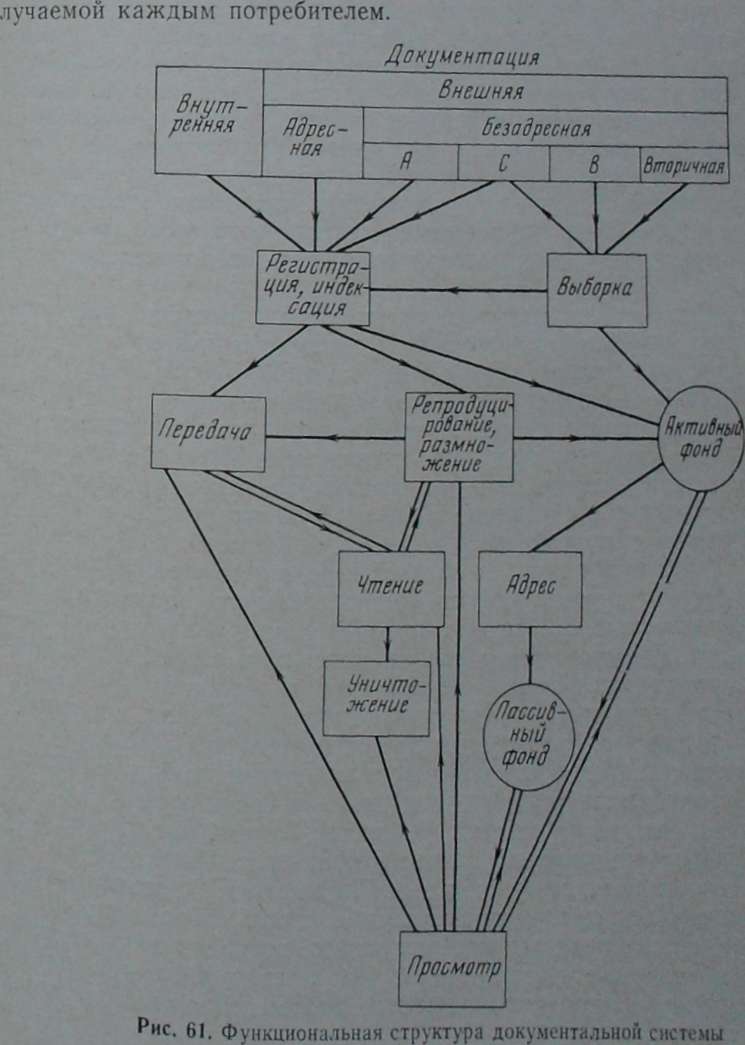

Вся документация по способам освоения делится сначала на 1 внутреннюю и 2 внешнюю; последняя — на 2.1 адресную и 2.2 безадресную, затем — 2.2.1 первичную и 2.2.2 вторичную и, наконец,—2.2.1.1 группу А (условно более 70—80% полезной информации), 2.2.1.2 группу В (от 20—30 до 70—80%) и 2.2.1.3 группу 1 (не более 20—30%) [19] (рис. 61).

Изучение и освоение внутренних потоков хотя и имеют свою специфику и свои трудности [46], но все-таки проще из-за ограниченного масштаба и возможности активного воздействия. Здесь информация разделяется по типам и жанрам документов и для каждого жанра обеспечиваются следующие требования: меньшее время для составления; оптимальная скорость передачи; минимальное число передаточных звеньев (но при этом бумага должна попасть ко всем тем, кто в ней заинтересован); минимальное время на чтение с возможностью оперативного, в том числе выборочного, копирования; надежное хранение и надежный, оперативный поиск.

Адресная информация не нуждаемся в особой методике освоения. Другое дело — полуадресная информация, о которой говорилось в разделе З.1., снабжаемая позитивным грифом или

: индексом универсальной иерархической классификации, что " позволяет автоматически направлять информацию в свою систему. В этом отношении очень перспективной является практика распространения реферативной информации ВИНИТИ по металлургии и смежным проблемам горного дела и химической технологии на картах с краевой перфорацией, кодируемой по схеме ЛДК (23 проблемы-картотеки, 10 тем X 10 параллельных вопросов в каждой проблеме). Подписка производится не на отраслевой журнал и. не на отдел одного журнала, а на нужные темы в разных проблемных отделах с возможностью в будущем подписываться также на отдельные вопросы. Этим обеспечивается резкое сокращение бесполезной информации, по-

Так вырисовывается следующая модель будущего: информационного обеспечения: общегосударственный информационный центр сортирует всю безадресную документацию и кодирует ее по своей схеме ЛДК; отраслевые центры подписываются на нужные им рубрики этой схемы и получаемые таким образом документы перекодируют по собственной ЛДК, на рубрики которой в свою очередь подписываются центры предприятий и индивидуальные потребители; последние в третий раз переводят поисковый образ документа на язык своей ЛДК и вводят в поисковую систему. Такая схема схем ЛДК, насчитывающая максимально 104X104X104 рубрик, лучше отражает многомерную природу информации и превосходит универсальные иерархические классификации по емкости, экономичности, адаптивности и, как указывалось выше, по сумме поискового образа; информация при этом автоматически распределяется сверху вниз и обеспечивается действие встречных потоков. По описываемой системе подписки тираж определяется по динамической матрице, соотносящей всех подписчиков с рубриками ЛДК; при этом подписчик, адаптируя свою систему в меняющейся информационной обстановке, может вносить изменения в подписную заявку, не дожидаясь истечения календарного срока, и эти изменения сразу же отразятся в матрице и, следовательно, в тираже.

Пока же при отсутствии такой единой системы распределения, служба сбора информации должна уделять основное внимание безадресной информации, особенно группы В.

Документация группы А самая небольшая по объему. Это несколько профилирующих органов периодической печати, несколько самых важных книг, выпускаемых ежегодно известными издательствами, и научно-технические отчеты родственных по тематике организаций. Так, в результате сравнительно небольших усилий собирается ценное ядро фонда.

В группу В входит, по крайней мере, в десять раз больше документов, которые требуют предварительного просмотра, особенно журналы и сборники, чтобы извлечь из них все полезные статьи. Для этого путем опроса постоянных потребителей фонда составляется список нужных периодических изданий, которые ранжируются по числу индивидуальных заявок, и реальное их количество утверждается как основа группы В. Эта группа дополняется списками соответствующих книжных издательств, научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, учебных заведений, библиотек, студий научно-технических фильмов, списком нужных рубрик классификатора в цент- ральном патентном фонде и т. д. По договорам с этими организациями оперативная группа службы сбора информации на ме- [.етах просматривает соответствующую документацию и отбирает все необходимое. Выбранная литература микрофильмируется; при этом технологический процесс обработки докумен-

208

Ш* в данной организации не нарушается. Нередко договоры I«усматривают обмен обоюдополезной информацией или ко- Щеративное разделение функций сбора информации, чтобы не дублировать одну и ту же работу и существенно снизить издержки.

Надежность отбора во многом зависит от квалификации специалиста, который, быстро просматривая очень разнородную по форме и содержанию литературу, решает вопрос ее соответствия тезаурусу комплектуемой системы. В ходе этой работы постепенно создается так называемый входной дескрипторный язык —список десятков или сотен дескрипторов, определяющих данную проблему; после чего работа того, кто отбирает лите* ратуру, может быть перепоручена менее квалифицированным лицам, а в отдаленном будущем —даже машине.

Документация группы С — по объему самая многочисленная и реально не поддающаяся освоению—специально не собирается, определяется только ее возможное нахождение.

Что касается вторичной информации— библиографических, часто аннотированных, и реферативных изданий книжной или картотечной формы,— то ее также берут на учет и систематически просматривают работники службы сбора: рефератами.документов групп А и В дополняется фонд, а группа С учитывается и на соответствующие документы делаются заказы.

Следует подчеркнуть, что главное различие между действующими документными фондами заключается не в тематике комплектования и не в типе документации, а в количественном соотношении между внутренней и внешней, адресной и безадресной информацией. Поэтому нередко можно встретить организации, где все информационные связи сводятся к переписке, в архивах административно-управленческой документации задача сбора вообще не ставится, а деятельность многих библиотек целиков строится на искусстве целенаправленного сбора.

5.6. Индексирование

Поступающая в фонд информация подвергается предварительно индексированию, т. е. получает индекс действующей в данной системе классификации [24, 153]. В последнее время под этим термином понимается также кодирование — составление поискового образа документа, например, для перфокарты, на основе отраслевого или локального дескрипторного словаря, а также локальной десятичной классификации. Последние приобретают сейчас большое значение, и настоящий раздел в какой-то мере обобщает этот опыт.

В дополнение к перечисленным выше достоинствам метод ЛДК учитывает правила информационной гигиены и надежности» ограничивающие возможность разделения информационного потока человеком 100 частями, и ввод системы в эксплуатацию до отработки основных подразделений ЛДК, чем обеспечивается качественность последних.

Схема ЛДК включает три-четыре разряда в зависимости от размера системы, из которых один-два разряда соответствуют тематическим проблемам, которыми занимается данная организация, и если этих проблем достаточно много, то они объеди-1 няются в направления работ (первый разряд четырехразрядного индекса); третий разряд — темы, которые входят в данную проблему, и четвертый разряд — вопросы, входящие в каждую тему. По закону информационной селективности, направления и проблемы считаются селективными, взаимоисключающими признаками, а темы и вопросы — совместимыми, паралельными. Поэтому на примере реферативных (библиографических) карт ВИНИТИ с краевой перфорацией К5 (рис. 28), направления и проблемы кодируются ключом «7-4-2-1» и этот код по верхнему краю карт является разделительным, тогда как темы и вопросы кодируются прямым сепаратным способом.

Разработка внутреннего языка ЛДК начинается с выделения проблем на основе существующих в данной административной системе крупных подразделений. Эти проблемы ранжируются по мощности входящих в них документальных потоков (документальная нагрузка) и проверяются на потребительскую нагрузку и селективность (ем. раздел 4.0.). Если подразделения при одинаковой потребительской нагрузке сильно различаются по мощности потоков (например, на порядок) и низкой селективностью (перекрытие потоков более чем на 30—40%), то это служит определенным основанием для некоторых административных преобразований и во всяком случае требует объединения данных проблем в одну. С другой стороны, если в пределах одного подразделения существуют- несмешивающиеся потоки, то это говорит либо о не удавшемся пока синтезе разных подходов, либо о размежевании — тенденции зарождения новых проблем, что должно учитываться разработчиками, если они заинтересованы в долговечности своей системы.

Выделенные и апробированные проблемы получают ранговые

номера: 1., 2., 3 или, если проблем много и вводится

четвертый разряд — 01., 02., 03., ..., или при отдельных направлениях (также четвертый разряд), по первому из них-#1.1., 1.2., 1.3.,..., по второму — 2.1., 2.2., 2.3.,... и т. д. В рубрику 9., или 99. входят все другие проблемы, когда ранговый ряд оказался слишком длинным, или в случае появления новых проблем. Проблема 0., или 00. считается общей, по которой собираются документы, касающиеся деятельности всего предприятия, а не отдельных его подразделений. Когда предприятие очень большое, то при наличии нескольких самостоятельных направлений работ выделяется общее направление 0. со своими проблемами (0.0., 0.1., 0.2. и др.), а в каждом направлении — свои «нулевые» проблемы: 1.0., 2.О., 3.0. и т. д. Производится разделение информации не

Только по вертикали, но и по горизонтали (см. предыдущий раздел), позволяя рассматривать каждый объект в своем масштабе, при минимальном количестве бесполезной, слишком детализованной, частной информации.

Проблемы утверждаются руководством предприятия и по каждой из них назначается ответственный куратор из числа руководящих работников. На перфокарте (рис. 28) темам соответствуют поля на левом и нижнем краях: поле 0 —общие вопросы данной темы; поля от 1. до 7 —выделенные темы из ранговой расстановки; восьмое поле рекомендуется отводить для смежных проблем; девятое — другие темы (от восьмой и следующие). Если проблема фигурирует под индексом 9. (другие проблемы), то соответственно тематические поля рассматриваются как проблемы. Всем этим обеспечивается адаптивность системы, когда появление новых проблем, а в проблемах—новых тем (как и в темах — новых вопросов) всегда позволяет найти им место в классификационной схеме. Темы проверяются на совместимость, информационную нагрузку, и прогнозируется их поисковая нагрузка.

Разбивка тем на вопросы производится сразу же или спустя некоторое время, после апробации тем, и тогда кодирование производят по «нулевым» ячейкам нужных тематических полей. В противном случае этой ячейкой можно обозначать общие вопросы данной темы, что, однако, имеет недостаток: нельзя извлечь за один прием документы по всей теме. Ячейка 9. означает другие вопросы данной темы, а в проблемных полях, где ячейки соответствуют темам,— другие темы. Вопросы, как и темы, проверяются на нагрузки — информационную и поисковую; в случае низкой информационной нагрузки такой вопрос стараются объединить с другим, близким и также редко встречающимся, при большой нагрузке разъединяют его на самостоятельные вопросы.

Периодически (раз в 1—3 недели) устраиваются выставки новых поступлений безадресной документации. Если применяются апертурные карты с краевой перфорацией, на выставку поступает такая карта вместе с подлинником или макрокопией документа, на которой куратор проставляет, если ему нужен этот документ, индекс своей проблемы. Когда документ приобретает несколько индексов, карта соответственно дублируется и каждая из них поступает в свою картотеку-проблему. Как уже говорилось выше, это дублирование производится не чаще, чем в 30— 40% случаев. В результате, хотя объем картотечного массива и увеличивается на одну треть, иногда почти наполовину, длина поиска все-таки сокращается во много раз благодаря проблемным картотекам, к нужной из которых сразу обращаются при запросе.

Ответственный куратор назначает дежурных кураторов из числа своих сотрудников, главных потребителей информации по данной проблеме. В соответствии с графиком дежурный куратор поступает в распоряжение отдела обработки информации. Ом просматривает документы, делает кодовые отметки только тем (при недоработанной схеме ЛДК) или же и вопросов. Просматривая библиографию в научных статьях, он отмечает заинтересовавшие его ссылки.

Небольшие, в том числе адресные, документы кодируются непосредственно при их прохождении, необязательно при участии специалистов-кураторов.

•Сотрудник службы информации (документалист) кодирует дополнительные признаки, проверяя помеченные куратором библиографические ссылки, выбирает те, чїо соответствуют группе С, делает соответствующие заявки (см. рис. 61) и заводит нч них отдельные карты.

Описанная система обработки, несмотря на некоторый процент дублирования документов и возрастание объема фонда, имеет то преимущество, что благодаря разделению сокращается длина поиска и увеличивается общая сумма поискового образа документов, представляемая как произведение числа закодированных признаков на каждой перфокарте на число продублированных карт. ,

5.7. Хранение и поиск

Оценка документного фонда начинается с определения числа хранящихся, поступающих в фонд и выходящих из него документов. Общая формула «дыхания» фонда имеет вид

Ny = Nix — Nt, (85

где NY — число документов в фонде:' NLt—то же Т времени назад; —число поступивших документов (дебит) и Nt—число выбывших документов (кредит) за это время. Соответственно фактический прирост фонда составляет |fQ| *=NY\N-r

Поэтому, кроме как по типам и числу документов, мы можем классифицировать фонды по их динамике, называя фонд текущим, если NY : Np, условно не превышает нескольких единиц, ретроспективным, если оно превышает 10, а также — динамическим, если отношение Np и статическим при NP:ND> 1. Фактический прирост статического фонда, естественно, больше, чем динамического.

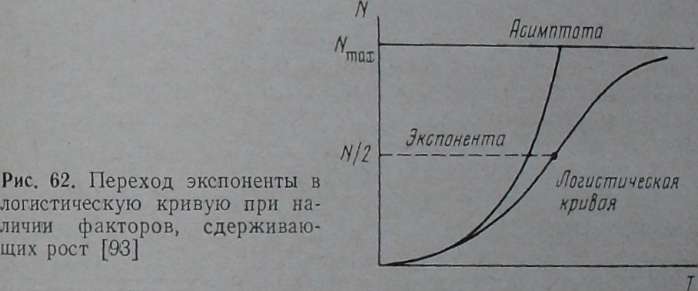

Анализ Мр=Мр/Т, по аналогии с (3), (4). позволяет аппроксимировать прирост мощности каким-нибудь законом — арифметическим, геометрическим или промежуточным. При этом необходимо учитывать, с одной стороны, что кривая роста документального потока может иметь экспоненциальный характер с разным углом наклона или же логистический характер [93]; с другой стороны, что трудности сбора и эксплуатации также уменьшают полноту комплектования.

При экспбнеицальнбм рЬстё имеет место дифференциальное уравнение [93]

WdNldTa-N (а> 0), щ

где а —константа. Таким образом, относительная скорость роста (1/Ю (dNjcLT) =const.

При логистическом характере роста имеем

dNldT=a(Nmax—N) (0

Относительная скорость роста (1 IN)(dNldT) - a(Nmx—N) уже является не константой, а линейной функцией N. Чем больше MN приближается к МШах (асимптота), тем меньше будет прирост (рис. 62).

Переходя к фактическому приросту фонда, нужно, конечно, решить не одно, а два уравнения с учетом и внутренних факторов, ограничивающих объем поступлений (изменение отношения

Следующая область анализа —структура и изменение MD= —ND/T\ при этом особенно обращается внимание на составляющую Мх (уничтожение документов).

Финансовый бюджет фонда складывается из расходов на приобретение документов и расходов на эксплуатацию. Стоимость фонда имеет вид:

Еу = ЕЇт + ЕЇ-Е? + ЕУ, (88)

где U|т —стоимость фонда Т времени назад; Ег — расходы на комплектование за время Т; Щ —расходы за счет убыли (передача в другие фонды, уничтожение, потери); Ет —эксплуатационные расходы за то же время. Последние складываются в основном из арендной платы'за помещение, заработной платы обслуживающему персоналу, оплаты коммунальных услуг, расходов на мебель и оборудование. В частности, учитывается такой показатель, как число единиц хранения, приходящихся на одно обслуживающее лицо.

В связи с этим необходимо возвратиться к параметрам физического объема, о которых говорилось в разделе 2.1. [(6)—(8)]. Объем фондохранилища G складывается из физического объема

г фонда и объема свободного пространства L. Величина L состоит из следующих величин:

II

(89)

III

ІЩММі

где Ll — свободное пространство в документных блоках (стеллажах); L11—проходы к блокам и секциям отдельных блоков; L111—подсобные помещения. Соответственно имеем

% Щ G1 + G" Gw,

причем GH = Lu и GIU= L111, та<к как собственно документы здесь отсутствуют, а также Gl=F+Ll.

Проводимые работы по компактизации фондов не касаются G111 и в основном сосредоточены на сокращении величин