Документ: информационный анализ

| Вид материала | Документы |

Содержание3. Вспомогательный аппарат документа |

- О публичном отчете образовательного учреждения, 44.82kb.

- Информационный бюллетень анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных, 258.01kb.

- 1. Затвердити державні санітарні правила "Основні анітарні правила забезпечення радіаційної, 3053.42kb.

- Опубликовано: ноябрь 2008, 1823.52kb.

- Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование, 681.58kb.

- Перечень документов, необходимых для начала проведения аудиторской проверки, 130kb.

- Вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 57.22kb.

- «Россия: ценности современного общества» инсор, 993.55kb.

- План рекламы документ, определяющий порядок проведения рекламных мероприятий в рамках, 151.75kb.

- Генеральный план стратегический документ территориального планирования 4 2 Анализ использования, 369.26kb.

Итак, от общей настройки зависит эффективность основного этапа восприятия информации (то, что мы называем пер,вичной информативностью).

В свою очередь количество поступающей информации определяют не только период основного сканирования, но и необходимость в повторном — выборочном, полном или даже более тщательном— сканировании. В последнем случае мы имеем дело с возвратной информативностью и, как показал упомянутый соци- "ометричесіМ эксперимент с картинами, общая продолжительность использования документа может и не коррелироваться с первоначальной мощностью потока информации. Иными словами, человек, пожелавший приобрести картину или сделать какую- нибудь книгу настольной, необязательно должен отвести им первое место в субъективных оценках данной совокупности книг или картин. Возвратная информативность, в частности, играет значительную роль в формировании интеллекта у ребенка, который требует вновь и вновь перечитывать понравившуюся ему книжку.

Особые трудности вызывает сканирование сложных документов. В этом отношении организаторы художественной выставки, составители сборника статей или автор фильма, включающего несколько самостоятельных новелл, в одинаковой степени должны позаботиться о том, чтобы представленная ими композиция была единым целым, с определенным маршрутом сканирования, темпо-ритмом, без информационных эссенций и вакуумов, но с информативными паузами. В противном случае выставка уподобится книжной лавке, сборник рассыплется на отдельные статьи, предназначенные для выборочного чтения, а составной фильм получит более низкую оценку по сравнению с качеством входящих в него новелл.

В этом плане самостоятельную проблему представляет процесс восприятия художественной информации в больших галереях и музеях, где массовый зритель привык осматривать все подряд, хотя в библиотеке — это тоже собрание документов jgj никому не придет в голову каждый раз перелистывать все книги. В результате информативность произведений живописи и скульптуры в большинстве случаев бывает очень небольшой (i «< f§ по сравнению с тем, что они могут дать «профессиональному» зрителю (если применить здесь эпитет, родившийся в театре). .

Развивая временной аспект, постараемся развернуть его в историческом масштабе. По-видимому, создание каждого документа нельзя рассматривать с точки зрения только потенциала источника, его авторских потребностей. На другом конце канала передачи находится рецептор с его информационным потенциалом, выражающим его потребности. Эти потребности могут меняться во времени и охватывают большие популяции. Например, законы моды еще не изучены, но главные ее движущие пружины — это меняющиеся материальные условия и требование новизны *.

Таким образом, одним из критериев общей информативности является резонанс —степень соответствия потребностям в пределах данного ареала распространения документа и в данный исторический период. Естественно, если автор — консерватор и адресуется к аудитории, которая сходит с исторический арены, его произведение, несмотря на большую может быть, емкость, не получит большого распространения и окажется малоинформативным. Это касается и науки, и политики, и искусства. Если автор— <новатор, в силу своей гениальности оторвался от традиционных устоев и адресуется скорее к потомкам, чем к современникам, он также не может рассчитывать на резонанс и рискует не донести информацию до потенциального потребителя. История дает много примеров, когда резонансный информационный барьер, усиленный барьером времени, оказывался непреодолимым.

В связи с этим мы должны несколько усложнить информаци- онную связь t — г [20]:

Такой подход позволяет расширить наше представление о реализме в искусстве, считая его отражением не только среды, но и социальной потребности. Для автора среда— это источник его творческого вдохновения, но вместе со средой на него оказывает влияние и массовый потребитель, который нуждается не в любой, а во вполне определенной информации и который в свою очередь находится под воздействием этой среды и документов, составляющих предмет его информационного питания.

Итак, общая информативность в смысле потребительской нагрузки документа имеет вид

tS

/»1

1 В. М. Петров (МГУ) ознакомил автора с результатами проведенного ям эксперимента на основе нескольких сотен старых японских гравюр, для которых отмечался только один признак — наличие симметрии. Как оказалось, кривая отношения числа симметричных гравюр ко всем гравюрам за обследованный период носит четкий синусоидальный характер с постоянным периодом, что свидетельствует о закономерном изменении моды.

где Т — средняя продолжительность использования с учетом пер. вичной и возвратной информативности. Эта величина с момента появления документа может увеличиваться (по мере преодоления резонансного барьера), а затем вновь уменьшаться (по мере старения информации), или вновь возрастать с новым периодом расцвета, как это бывает с художественными произведениями, которые по-новому (по-своему) сумели оценить последующие поколения I И наконец, наступает собственно исторический период, когда на смену научной или художественной составляющей информативности приходит историческая информативность документа как памятника культуры, который служит предметом изучения для историка (археографа) и археолога.

Более стабильным, но также изменяющимся во времени является социальный состав потребителей документальной информации, который в отношении художественно-публицистических произведений играет большую роль, тогда как в других жанрах документов он сводится лишь к профессиональным различиям.

.Индивидуальные тезаурусы эстетических потребностей меняются не так быстро, но сильно разнятся между собой, что не мешает, однако, художественным произведениям собирать значительно больший круг потребителей, чем, например, научные произведения, и, следовательно, их общая информативность является самой высокой.

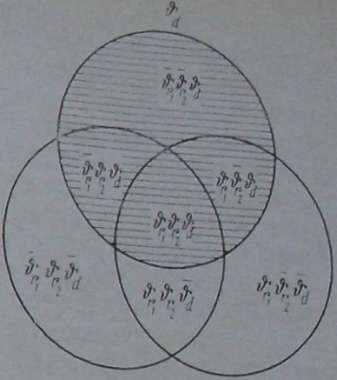

Остановимся на этом вопросе более подробно и рассмотрим модель на основе трех тезаурусов: двух потребительских <0%, и fr, и одного документа (рис. 6). Область Фг,ФгДі+Фг1ФгДі= -

характеризует общие интересы этих потребителей; область Фг.ФгДі+іКДДі+Фг/О'гДі составляет информативную для них часть тезауруса документа в противоположность Фг.ФгДі — неинформативной его части; QTftrfid—часть тезауруса документа, совпадающая с тезаурусам» обоих потребителей.

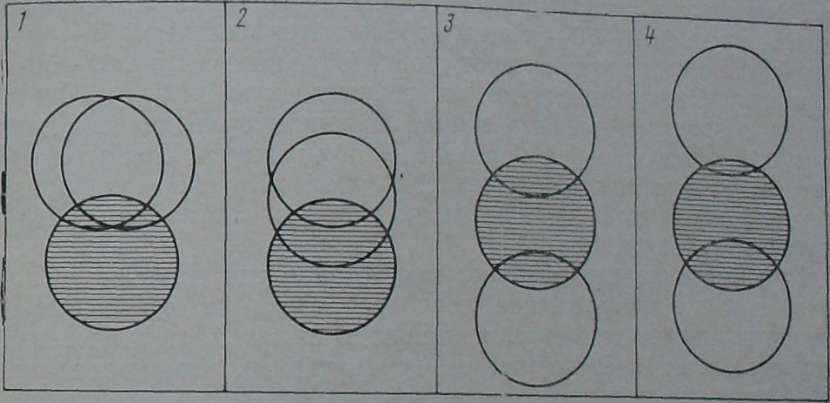

На рис. 7 предстазлено четыре варианта соотношений: 1- и 2-й — совпадение интересов потребителей; 3- и 4-й — несовпадение интересов; 1- и 3-й — документ одинаково информативен для обоих; 2- и 4-й — документ неодинаково информативен. Таким образом, чем больше расхождение в интересах (меньше ФгАа) и чем более информативен документ для каждого (больше •irfefl тем меньше его неинформативная часть (Фг,Фг2ФсО и больше общая информативность.

1 В области художественной литературы приводится известный пример изменения информативности произведений А. С. Пушкина, которого во второй •половине XIX и в начале XX в. русская общественность ставила значительно ниже Н. А. Некрасова.

В области драматургии характерен частный пример новой интерпретации «Макбета» в английском театре, когда резкое изменение темпо-ритма углубило информативность этого произведения, сместив при этом и тезаурус информативности.

iB области искусства величина life обычно меньше, чем в других информационных сферах, и меняется со временем в общем незначительно (в связи с естественным развитием индивидуума); исключение составляет деловая документация, где потребительский тезаурус может резко измениться при изменении должностного положения. Уменьшение во • времени величины обязано процессу старения, которому более подвержены деловые сферы, меньше — наука и еще меньше — искусство. Совмещение во времени этих двух процессов приводит к дрейфу сум-

п

марного потребительского тезауруса ||ш относительно

Щ

Это особенно хорошо проявляется в изменчивости моды, когда избыточная информация при массовом культивировании одного стиля в конце концов становится сверхизбыточной, что приводит к резкому падению информативности и переходу на новый стиль.

65

Рис. 7. Варианты соотношения тезаурусов документа и двух потребителей

рис. 6. Соотношение трех тезаурусов— документа и двух потребительских

Расхождение тезаурусов потребителей, выражающееся в оценках художественной литературы, произведений искусства и ис-

пользовании рекламы, может быть связано с полом рецептора, его возрастом, образованием, характером умственной деятельности и некоторыми другими социальными факторами формального и неформального свойства.

В кинематографе социологи выделяют типичные «женские» и «мужские» фильмыI, а в живописи — «женские» и «мужские» картиныII. При этом эмоциональная информативность больше присуща женщинам, а возвратная — мужчинам.

Еще более заметно влияние возраста, лишний раз показывающее, что адресная дифференциация должна осуществляться не только в учебной и художественной литературе, но, в частности, и в кино. Социологические обследования в разных городах СССР (по материалам расширенной сессии Совета по проблеме «Кино и зритель») показали, что в возрасте 16—18 лет в фильмах привлекают динамичность, четкий ритм, быстрый темп и яркие образы; между 19 и 23 годами хотят, чтобы подчеркивалась какая-то мысль, идея; в 24—30—к этому добавляется форма; в 31—40— придают значение игре актеров и общей зрелшцности; в 41—50— обращают также внимание на режиссерскую работу. Очень четкая возрастная разница видна, по нашим приведенным данным, в оценках некоторых произведений живописи. При этом отмечено с возрастом уменьшение возвратной информативности] при одновременной замене эмоциональной составляющей на интеллектуальную.

/Профессиональный фактор, как установлено нами на основании того же эксперимента, проявляется не только в информативности научно-технических документов, но и произведений искусства. Так, представителям гуманитарных специальностей более присуще предметное мышление, вызывающее простые ассоциации; специалисты в области естественных наук более подвержены влиянию природных красок и форм и при этом отрица- тельно относятся к изобразительным элементам техники; положительные реакции у физиков и математиков вызывают те произведения искусства, которые возбуждают сложные ассоциации; техников привлекают простые композиции из чистых элементов без сложной цветовой гаммы или картины с явным «инженерным» звучанием. Отмечены существенные различия для лиц, занимающихся творческим и нетворческим трудом, причем первые из них проявляют склонность к эмоциональной и возвратной информативности.

Очень сложное влияние оказывает общий образовательный и культурный уровень человека, его образ жизни, в частности то, живет ли он в городе или в деревне, посещает ли музеи и художественные выставки, покупает ли книги по искусству. Многое зависит от того, что он читает и читает ли вообще, как часто ходит в кино и что ждет от него, сколько сидит у телевизора.

Подводя .итог всему сказанному, отметим, что из всех информационных характеристик информативность представляет собой самую сложную, так как зависит она от многих разнородных факторов. Далеко не всегда информативность соответствует потребительской нагрузке документа и, конечно, не всегда является синонимом полезной информации.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ДОКУМЕНТА

3.1. Оформление и адрес.— 3.2. Реквизиты и автор.— 3.3. Название.— 3.4. Аннотация и оглавление.— 3.5. Реферат.— 3.6. Классификационный индекс.— 3.7. Ссылки.— 3.8. Приложения.

3.1. Оформление и адрес

Внешний вид документа — это его одежда, которая может быть роскошной и простой, привлекает, оставляет нас равнодушными или отталкивает. Правильно оформить документ — значит придать ему вид, вызывающий у потребителя удовлетворение I психологически настраивающий его на восприятие полезной информации. Чтобы осознать значение этого факта, нужно сопоставить его с выводом, сделанным в 1968 г. на расширенной сессии Совета по проблеме «Кино и зритель», что популярность кинематографа зависит не только от качества фильмов, но и от комфортабельности кинотеатров.

Особенно большое значение придается внешнему оформлению книжной продукции. Здесь обе эти функции — звать и настраивать— проявляются особенно отчетливо. Художниками- оформителями разработаны стандартные приемы, придающие внешнему звучанию официальный или игривый, лирический или зловещий характер. Яркая и недолговечная суперобложка — это выделение и усиление первой функции, и после того как она будет выполнена (и суперобложка порвется), наступит очередь основной обложки, сохранившей свою новизну. Одинаковое оформление серийных изданий не только способствует их зрительному объединению, но и вызывает определенный эстетический эффект.

В оформлении обложек журналов предусматривается еще одна — рекламная ВЙфункция. Каждый человек, остановившийся у киоска, прежде всего видит обложки. Если один из членов семьи выписывает журнал, с обложкой знакомятся и остальные. Обложка по существу — это доска объявлений, и ее рассматривают десятки раз, прежде чем раскрыть журнал [75]. Хорошо оформленные рекламные объявления кроме информативности

придают журналу нарядный вид и, во всяком случае, должны удовлетворять эстетическим потребностям читателейх.

Внутреннее оформление текстовых документов— это прежде всего качество бумаги, количество и качество иллюстраций, размер и форма шрифта. Наши обследования, проведенные среди научных работников, регулярно читающих иностранные журналы, показывают очевидное преимущество оригинальных изданий по сравнению с репродуцируемыми на плохой бумаге с нечеткой печатью. Если пренебречь в этом случае таким немаловажным фактором, как получение репродукций с большим запаздыванием (до года), представляет интерес психологический анализ пользования такими изданиями со стороны специалистов, которые, как правило, плохо знают иностранные языки, а такие обстоятельства, как серый, размазанный шрифт, темные и поэтому малоинформативные иллюстрации, только усиливают испытываемые ими трудности. Более подробно об уменьшении информативности при репродуцировании мы будем говорить в главе «Документальные процессы».

Художник, оформляющий книгу или журнал, преследует приблизительно те же цели, что я оргкомитет конференции, старающийся придать своему мероприятию дух коллективизма. Читатель. как бы 'Приобщается к кругу информационных интересов, с одной стороны, издателей, редакторов и авторов, с другой стороны,— других читателей данного печатного органа. Этому во многом способствуют определенная форма шрифта, способ размещения материала, форма иллюстраций, заставки и такие нововведения в научных журналах, как юморески. В оформлении кинофильма большая роль отводится титрам —форме подачи и фону, на котором они выступают, что создает определенную психологическую настройку и часто свидетельствует о большой изобретательности постановщикаI.

В оформлении деловых бумаг, где понятия внутреннего и внешнего оформления неотделимы одно от другого, также придается значение качеству бумаги, четкому и красивому шрифту, внутренней логике размещения текстового материала и другим аксессуарам. Автоматизация процессов составления и обработки финансово-экономической и технической документации привела к новым видам оформления, не всегда отвечающим приведенным выше требованиям. В частности, из-за трудно читаемого стилизованного шрифта такие машинные документы не пользуются должной популярностью, и консервативная часть потребителей старается по возможности игнорировать их.

По отношению к -потребителям (адресатам) все документы разделяются на адресные и безадресные.

Первые всегда имеют в виду вполне определенного адресата, которым может быть одно лицо или группа лиц, одно учреждение или ряд учреждений. В этом случае на конверте проставляется точный адрес, повторенный полностью или в сокращенном виде на самом документе. Одним из вопросов стандартного оформления деловой корреспонденции — самого распространенного вида адресных документов—является вы-бор места для адреса в начале или в конце, а в самом адресе — порядка расположения составных элементов от общего к частному или наоборот. Адрес, начинающийся с полного титула, инициалов и фамилии адресата, обычно воспринимается как особо вежливая или торжественная форма. В деловой корреспонденции, где фамилия руководящего лица играет роль не более чем традиционная марка, часто возникают затруднения, связанные с правильным написанием этой фамилии и проставлением инициалов. Одной из доку- ментоведческих групп были подсчитаны существенные затраты на выяснение по телефону фамилии и инициалов руководителя, чтобы не нарушить установленную традицию.

Большая категория безадресных документов, в которой можно произвести соответствующие, но менее четкие подразделения, характеризуется тем, что автор не имеет в виду конкретного, «физического» адресата, но часто ориентируется на более или менее определенную группу потребителей. Так выпускается детская литература, рассчитанная на определенные возрастные группы, в издательствах практикуются продолжающиеся серии книг по узкопрофессиональным признакам («Библиотечка инженера», «Библиотечка хозяйственного руководителя», «Серия радиолюбителя»). Такой «полуадрес» носит наименование грифа и ставится на видном месте в самом начале документа. Позитивные грифы определяют круг потенциальных потребителей, негативные ограничивают этот круг, свидетельствуя о существовании ведомственного или режимного барьера.

Отдельная категория, занимающая промежуточное положение между адресными и безадресными документами, рассылает- тя по подписке или договорам между источником (эмиссионе- ром) и потребителями. (В этом случае потребитель должен предпринять определенные действия, чтобы узнать о существовании и обеспечить регулярное получение данной документации.

3.2. Реквизиты и автор

Под условным наименованием реквизиты, не имеющим четкого определения, мы понимаем наименование источника, включая его эмблему, перечисление лиц, принимавших участие в производстве документа, включая фамилию автора, и некоторые другие данные, характеризующие этот процесс.

Наименование источника представляет, во-первых, полное название учреждения, выпустившего данный документ, в официальных формах расширенное за счет мемориального и почетного (награды) приложений. Если название состоит из многих слов, на основе его конструируется сокращенное название, иногда — с использованием только начальных букв, чтобы облегчить запоминаемость, произношение, написание в документах малого формата и нахождение в документных потоках и массивах. При этом указывается ведомственная принадлежность, с воспроизведением главных административно-иерархических связей, приводятся почтовый и телеграфный адреса отправителя и указываются телефонные номера подразделений, осуществляющих внешние сношения (в системах двусторонней связи).

Большая информационная роль отводится эмблеме (фирменному знаку, марке), символизирующей данный источник с целью удобного запоминания .и емкого обозначения. Таким образом, эмблема — это одновременно и клеймо, удостоверяющее происхождение докумёнта и вообще любого изделия, и реклама, заставляющая запомнить данный источник, если в нем, возможно, возникнет надобность.

Эти цели достигаются: реальным, стилизованным "или символическим изображением главной или какой-либо другой, даже случайной, особенности источника; таким же изображением постороннего объекта, вызывающего нужную ассоциацию; стилизованным (орнаментальным) написанием названия источника, подчеркивающим функциональную идею или просто способствующим запоминанию. Инопда эмблему составляют символ и название одновременно.

Эмблема может включать в себя следующие графические элементы: 1) нерасчлененные монолитные знаки, напоминающие технику аппликации; 2) прерывистые знаки, имитирующие технику трафарета; 3) линейные — прерывистые или непрерывистые — начертания, имитирующие технику скорописи; 4) псевдообъемное изображение; 5) сложное графическое исполнение декоративного характера. Фигурное оформление эмблемы предусматривает различные геометрические знаки: круг, овал, квадрат, треугольник, крест. В сложных изображениях стараются показать четкий ритм или нарочитую асимметрию.

Из существующего разнообразия эмблем мы рассмотрим следующие основные типы, иногда сочетающиеся один с другим (рис. 8).

1. Функциональный символ (рис. 8, 1)—эмблема характеризует одну из сторон деятельности фирмы: тяжелый крюк и разливочная бадья символизируют сталелитейное производство; профиль тавровой балки—прокат; шестигранник — гексагональную структуру углерода; два полых куба со знаком «плюс» —