Документ: информационный анализ

| Вид материала | Документы |

- О публичном отчете образовательного учреждения, 44.82kb.

- Информационный бюллетень анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных, 258.01kb.

- 1. Затвердити державні санітарні правила "Основні анітарні правила забезпечення радіаційної, 3053.42kb.

- Опубликовано: ноябрь 2008, 1823.52kb.

- Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование, 681.58kb.

- Перечень документов, необходимых для начала проведения аудиторской проверки, 130kb.

- Вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 57.22kb.

- «Россия: ценности современного общества» инсор, 993.55kb.

- План рекламы документ, определяющий порядок проведения рекламных мероприятий в рамках, 151.75kb.

- Генеральный план стратегический документ территориального планирования 4 2 Анализ использования, 369.26kb.

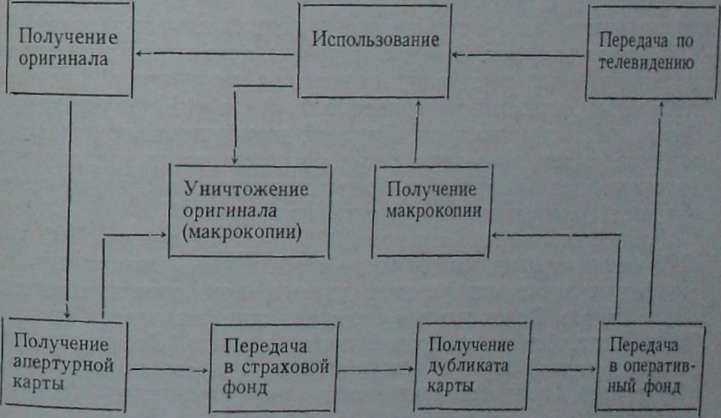

| коп, а стоимость микрорепродукций журналов и книг составляет от 5 до 50% их продажной цены ГЗ]. Перевод на микрофильмы и апертурные карты чертежной документации не только обеспечивает экономию площадей, но и отражается на качестве работ; при этом производительность труда конструкторов увеличивается вдвое [260]. Десять лет назад 43% библиотек в высокоразвитых странах располагали оборудованием для получения копий с макронегативов, 16%'—макрокопий с микрофильмов, 6% имели микросъемочное оборудование [99]. В настоящее время микрорепродукционный процесс часто сочетается с электрографическим для полуавтоматического и автоматического получения качественных бумажных макрорепродукций с микрофильмов и микрокарт. Перевод такого комбинированного процесса на диазографию позволяет получать бумажные «аммиачные» копии чертежей, минуя процесс ручного копирования на кальку (что сейчас уже считается анахронизмом), путем закрепления диазобумаги магнитными держателями непосредственно на экране читального аппарата, где обычные лампы заменены ультрафиолетовыми. На таких же автоматических установках получают несколько сот макрокопий в 1 час, причем стоимость одной копии не превышает 1 коп. Полная схема работы с проектно-конструкторской документацией на основе апертурных карт приведена на рис. 60.  Рис. 60. Схема обработки проектно-конструкторской документации на основе машинных апертурных перфокарт Главные тенденции в развитии .микрорепродуцирования сводятся сейчас к замене микрофильмов микрокартами, однорядных микрокарт — многорядными, в целом нематричных фотоносителей — матричными, к переходу к микропринтированным изданиям с перманентным тиражированием на прозрачных — диамикрокартах и непрозрачных — эпимикрокартах (собственно микропринтах), машинных и кляссерных перфокартах, а также к постоянному возрастанию кратности уменьшения (т. е. величин k и К). Последняя тенденция породила самостоятельную отрасль микрорепродуцирования —ультрамикрорепродуцирование. Для этой цели стали в первую очередь использовать диазопленки с формированием изображения на молекулярном уровне, более стойкие к механическим повреждениям, с несложным процессом фотообработки (сухим способом, на свету, без негативного этапа) и получения контактных копий [60, 177, 218]. В 1967 г. фирма NCR (National Cash Register Co) в США сообщила о разработке нового, фотохромного метода ультрамик- рорепродуцирования. Этот метод основан на свойстве специальной фотоэмульсии становиться непрозрачной под действием ультрафиолетовых лучей; получаемое изображение имеет богатую гамму полутонов и может -быть стерто направленным лучом белого цвета, после чего можно фиксировать изображение вновь. Разрешающая способность — свыше 1000 линий!мм. Съемку производят в две ступени. Сначала текст воспроизводится на обычную 35-миллиметровую пленку (для формата А4 со шрифтом не менее 10 пунктов, кратность уменьшения 12: 1). На втором этапе каждый кадр пленки последовательно проецируется с 10- или 20-кратным уменьшением на стеклянную пластинку-матрицу с фотохромным покрытием. Производительность этого процесса (вместе с проверкой и исправлением записей) 4- 2100 кадров за 2 час. Затем с матрицы контактным способом делают несколько негативных отпечатков на обычной пленке с высокой разрешающей способностью и уже с них получают требуемое число диапозитивов. Каждый диапозитив покрывается защитным слоем, предохраняющим поверхность от загрязнения, механических повреждений и препятствующим снятию контактных копий (чем сохраняется издательское право). Ультрамикрокарты размером 105 X 148 мм имеют 2100 или 3200 кадров-страниц, читаемых на особых читальных!и риталь- но-копировальных аппаратах с увеличением соответственно в 115 и 150 раз. Поиск нужной страницы осуществляется координатным способом по номерам колонок и рядов. Стоимость производства одной карты с микрофильма не превышает нескольких "рублей. Стоимость макрокопии одной страницы — доли копейки. Одна из коммерческих фирм ФРГ организовала постоянно обновляемую систему текущего учета. И; .справок, на основе серий каталогов, сфотографированных на семи ультрамякро- картах, размноженных в 70 тыс. копиях и используемых в 7500 пунктах, снабженных читальными аппаратами. Дальнейшее развитие этого метода обещает в скором времени практическое использование кратности уменьшения 250:1, что соответственно уменьшает площадь в 62 500 раз. Это означает, что картотека, отвечающая габаритам 1000 перфокарт с краевой перфорацией формата Кб (толщиной 20 см), сможет вместить 100 млн. стр. книжного текста. Осуществление политики компактности и сверхкомпактности требует пересмотра некоторых норм эксплуатации документных фондов. При уменьшении габаритов документов f пропорционально уменьшается объем фонда F, но объем фондохранилища и, следовательно, объем свободного пространства 1 уменьшаются непропорционально, находясь во все большей зависимости от габаритов обслуживающей системы. При этом количество обслуживающего персонала сначала также уменьшается, а потом стабилизируется. В результате этого меняется структура L благодаря более плотному размещению документов и отсутствию проходов к каждому документу. Отношение l:f (7), при увеличении компактности фонда увеличивается от единиц в нор* мальных фондах к десяткам и сотням в микро- и ультрамикро- фондах. При этом возможность тиражирования последних позволяет резко сократить эксплуатационную нагрузку и практически регулировать величину I. Компактизация и ультракомпактизация вызывают другую тенденцию в системе документационного обеспечения, когда реальная возможность увеличения информационного объема фондов толкает к приобретению малоценной, редко используемой, а зачастую вообще бесполезной информации, поэтому необходима действенная система связи между фондами. 5.3. Преобразование Связи между документальными системами, действительно, начинают укрепляться. Этому способствуют количественный рост систем, разные уровни механизации и автоматизации, использование разных языков и разных материальных носителей. Процесс преобразования представляет перезапись (рис. 58) с одного языка на другой язык или с одного носителя на другой носитель. В отличие от репродуцирования этот процесс не сохраняет оригинальность документа и может приводить к существенным информационным потерям. В зависимости от типа документа, в том числе типа матричного документа, перезапись осуществляется на а- и на у-уровнях. На а-уровне преобразуются обычные тексты (языковый перевод, языковая адаптация), а также формализованные тексты (перевод с одного формализованного языка на другой формализованный или кодовый язык). Неформализованные, естественные языки — это прежде всего национальные, профессиональные языки и языки искусства, также находящиеся, как это хорошо видно, на разных уровнях формализации. От этого уровня зависит конвертируемость языка, на которую влияют также родственные, межъязыковые связи, объем словаря ИШИ грамматика, фонетика и алфавит. Разумеется, что хорошо разработанный язык, простой в грамматическом и фонетическом отношении, со стандартным алфавитом и с богатыми родственными связями, выражаемыми в общих словах и конструкциях, при прочих равных условиях имеет лучшие возможности в отношении использования и перевода на другие языки. На современном этапе социального развития с усиленным ростом национальных культур /подрывается идея международного языка, когда значение языков, которые претендуют на роль международных, постепенно уменьшается [186, 195, 206, 211]. Отчасти по этой причине переживает второй подъем своего развития международный язык эсперанто, изобретенный в 1887 г. варшавским врачом JI. Заменгофом. Первое достоинство эсперанто заключается в составлении основного словарного запаса на основе не выдуманных, а существующих слов, причем известных во многих языках и поэтому в какой-то мере являющихся международными. Второе достоинство заключается в очень простой грамматике, не допускающей исключений, так усложняющих существующие языки; эта грамматика основана на свободном «нанизывании на нитку» корней, суффиксов, приставок и окончаний, отчего резко сокращается количество слово- образователей, возрастает объем языка и сокращаются физические усилия на овладение им Ц Движение за -мир и международное сотрудничество совладает с процессом интенсивного развития и интеграции науки, когда ощущается необходимость более тесных научных контактов на международном и межведомственном уровнях и в связи с этим — необходимость в общем языке. На роль такого языка опять-таки претендует эсперанто, который стали включать в число официальных языков на конгрессах и на котором пишут резюме научных статей и—значительно реже — сами статьи. Борьба с терминологическими и ведомственными барьерами потребовала постановки исследований в области адаптационных |зЫКов, обеспечивающих необходимый уровень популярности: пля научного работника, инженера, просто интеллигента, студента, любого человека со средним образованием и, наконец, Школьника, только 'начинающего .преодолевать образовательный барьер и впереди у которого -переходы на более широкие информационные «орбиты». В результате научной интеграции не только пускается в оборот огромное -количество новых терминов, но и появляются Bfee новые синонимы и омонимы. Поэтому стандартизация в области научно-технической терминологии является одним из важных направлений стандартизации вообще. В области формализованных языков, называемых также машинными, возник аналогичный 'круг проблем: информационные возможности этих языков, области их применения и конвертируемость с целью установления действенных связей с другими машинными языками, с одной стороны, и с ествественнььми языками— с другой. Здесь в последние годы также заговорили о возможности применения универсальных, естественно-формализованных, т. е. «человечеокопмаигинных», языков типа эсперанто. Что касается перезаписи информации с одного матричного носителя на другой иногдЗ на том же формализованном язьгке, то здесь уже достигнуты значительные технические успехи. Разработаны и совершенствуются устройства (перезаписи с машинных перфокарт на перфоленту и обратно, с машинных перфокарт и перфоленты на магнитную ленту, с ручных перфокарт на машинные и др. Выше, в разделе 5.1., мы упоминали о несоответствии быстродействия машинной переработки информации быстродействию ее ввода, особенно на машинных перфокартах їй перфоленте. Такие потери дорогого машинного времени сейчас стараются компенсировать за счет промежуточных операций обработки входных данных на небольших автономных ВМ, где информация с перфорационных носителей перезаписывается на магнитную ленту, обеспечивающую более высокую производительность. 80-ко- лонковые карты считываются со скоростью 800—1500 карт/мин, считанная информация проверяется, перекодируется, запоминается на магнитных сердечниках емкостью 4000 десятичных разрядов, считывается с них и записывается на магнитную ленту. Перфолентное устройство переписывает данные с 5—8-дорожеч- ных лент на 7—9-дорожечные «магнитные ленты со скоростью 1000—2000 знакові сек. 103 Второе направление в этой области представляют оптические читающие устройства, обеспечивающие самый быстрый ввод информации в ЭВМ. По нашим данным, сейчас во всем мире насчитывается около 1000 машин, использующих эти устройства, стоимость которых — от десятков до сотен тысяч долларов — зависит от того, сколько распознается шрифтовых гарнитур; новейшие модели этих устройств распознают даже рукописные цифры. 7 Г. Г. Воробьеі Наименее производительными являются механические дисковые устройства, считывающие отдельно каждый знак, после каждого знака меняется положение документа и . оптической системы. Оптическое чтение іпо методу «бегущего луча» основа-, но на изменении интенсивности отраженного света .при перемещении светового пятна ото строке документа. В устройствах типа «видикон» получается телевизионное изображение текста, которое затем считывается с «помощью элекронного луча; скорость сканирования равна 500 знаков/сек. И наконец, устройства с блоком параллельно работающих фотоэлементов дают вертикальное значение яркости каждого знака. Последние из этих устройств представляют матрицу фотоэлементов, работающую аналогично глазной сетчатке со скоростью 2400 знаков/сек. Все описанные устройства попользуют в основном четыре метода распознавания письменных знаков: 1) оптический — каждый знак сравнивается с набором негативных шаблонов и тождественной считается та пара знаков, при наложении которых пропускается минимум света; 2) матричный — отождествление производится в общем таким же способом, но только путем сравнения сигналов напряжения определяемого знака с контрольным; 3) штриховой анализ — по горизонтальному и вертикальному положениям и числу штрихов в знаке; 4) начертательный анализ—іпо раздвоению, характеру пересечения, длине и кривизне линий. Редакционный блок считывающего устройства осуществляет визуальный показ неразборчивых и неопознанных знаков, маркирует документы, содержащие ошибки, а также увеличивает разрешающую способность распознающих цепей с целью повторной попытки отождествления. Так достигается точность считывания 99,9% с долей отбракованных неразборчивых документов не выше 1%. Дальнейшим развитием этого способа -наряду со считыванием нестандартных и рукописных текстов и расширением алфавита является распознавание зеркальных отображений, одновременное считывание карандашных отметок и іперфорации, накапливание итогов и сортировка, т. е. совмещение -преобразующей и поисковой функций в знаковой матрице: В заключение отметим, что .потери информации в процессе преобразования связаны не только с числом ошибок при нали- сании и считывании, но и в основном с-уровнем формализации и объемом языка. Большая формализация и сокращение объема увеличивают число «потерь. В этом отношении мы еще раз напомним об эсперанто, перевод с которого на русский язык связан со значительно большим числом потерь, чем наоборот. Потери в системе передачи (26) вызываются теми же причинами при преобразовании: с одной стороны, переводом общих информационных интересов автора в конкретные (нур-эффект), изложением их в тексте документа, формализацией этой информации в поис- Ьвом образе (переход с а- на -уровень); с другой стороны, так- Ісе переводом общих информационных потребностей в конкретные, формулированием запроса (переход на p-уровень), nepeso- лом' этого запроса на язык поисковой матрицы (7-уровень). § ит0Ге на контакте (Д) двух систем—потребительской и документальной—сопоставляются эти суммы ошибок и определяется общая эффективность их взаимодействия. 5.4. Передача Процесс передачи — из одной системы в другую или в пределах одной системы из подсистемы в подсистему—рассматривается в двух аспектах: в аспекте расстояния (внутри учреждения, внутри города, внутри страны и за ее пределами) и в аспекте технических средств (почта, телефон, телеграф, радио, телевидение). Самым простым видом связи является почта, самым простым и самым неорганизованным видом почты является внутренняя почта учреждения. В неоднократно цитировавшемся здесь руководстве [75] дается «золотое» правило: «Двигаться должны документы, а служащие — оставаться на своих .местах». Для достижения этой цели необходимо, во-первых, минимизировать длину и перекрещивание документопотоков; во-вторых, целесообразно ввести строгий график курьерской связи (внутренняя почта). Очень важно подчеркнуть, что ни кратковременные консультации специалистов, ни волюнтаристские действия администрации не могут существенно улучшить систему документооборота без серьезного статистического анализа с использованием метода графов существующей информационной обстановки (учет затрат времени на прохождение отдельных видов документов составление маршрутных карт с узловыми точками подразделений, линиями потоков документов с указанием мощности потока и т. д. ). В сравнительно редких случаях, когда документопоток имеет непрерывный характер и нуждается в ускоренном движении, применяются такие технические средства транспорта, как пневматическая почта (по трубам), конвейерные ленты, грейдерная передача (в вагонетках или непосредственно в подвесном состоянии на движущейся проволоке) и т. п. Чем меньшее расстояние преодолевает почта, тем больше разница между номинальной скоростью ее движения (идущий человек, движущийся велосипед, мотороллер, автомобиль) и фактической скоростью, определяемой -путем деления расстояния на время между отправкой и получением почты. Таким образом, организационный фактор здесь начинает превалировать над техническим. |