А. М. Столяренко психология и педагогика

| Вид материала | Учебное пособие |

- Педагогика и психология, 56.87kb.

- Основная образовательная программа 030301. 65 «Психология» Требования гос впо к обязательному, 757.73kb.

- Комплекс по дисциплине «психология и педагогика» Королев 2011, 1723.97kb.

- Программа дисциплины Возрастная психология Специальность «050706. 65 Педагогика и психология», 541.75kb.

- Психология и педагогика, 1818.97kb.

- Домашнее задание: стр. 40 77 из книги Радугина «Психология и педагогика». Чтобы лучше, 485.45kb.

- Психология и педагогика, 16.97kb.

- Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 050700 Педагогика Магистерская, 233.78kb.

- Программа дисциплины дифференциальная психология (Курс по выбору дпп. В. 01) Специальность, 362.46kb.

- Примерная программа дисциплины «психология творчества и специальная педагогика», 437.43kb.

Принцип гибкого комплексирования методов и такта в воспитании. В педагогике нет плохих или хороших методов. Каждый хорош к месту и ко времени, а также в гибком и обоснованном сочетании с другими, в комплексе. Любой метод окажется плох, если применяется без понятия, шаблонно, стандартно, если есть увлечение применением только его (например, только поощрениями и, напротив, — только наказаниями). Он может быть хорош лишь в комплексе методов, подобранных с учетом конкретной ситуации и особенностей человека.

Нужны чувство меры, психолого-педагогический такт в при-, менении разных методов и воздействий. Следует руководствоваться, например, такими правилами:

• не подавлять активность воспитывающихся своей чрезмер

ной активностью,

- быть требовательным, но справедливым и уважительным,

• быть внимательным, чутким, заботливым, но не бахвалить-

ся, не напоминать все время об этом,

Нужны чувство меры, психолого-педагогический такт в при-, менении разных методов и воздействий. Следует руководствоваться, например, такими правилами:

• не подавлять активность воспитывающихся своей чрезмер

ной активностью,

- быть требовательным, но справедливым и уважительным,

- проявлять настойчивость, неотступность, твердость, решительность в воздействиях, но без подавления воли, самостоятельности, без самодурства и унижения личности,

- уметь поучать, советовать, делать замечания без проявления высокомерия, превосходства, «яканья» и навязчивого морализирования,

- быть простым, естественным, доступным, но без наигранное™, фамильярности, панибратства,

- доверять, но не попустительствовать,

- быть щедрым на похвалу, но без захваливания,

- быть добрым, но без либерализма и проявления слабости в достижении педагогических целей,

• быть внимательным, чутким, заботливым, но не бахвалить-

ся, не напоминать все время об этом,

- стремиться использовать наиболее мягкие способы воздействий (рекомендации, советы и в уместных случаях даже просьбы), но строго индивидуально и не останавливаться, когда это оказывается необходимым, перед использованием более категоричных и строгих мер,

- применять юмор, шутку, иронию, но без пошлости, издевки, оскорблений и др.

110

Раздел I. Психология и педагогика: основы

Принцип индивидуального подхода в воспитании. Каждое воспитательное воздействие, метод хороши и дадут результат, если соответствуют индивидуальным особенностям данного человека, уровню воспитанности, его психическому состоянию, испытываемым трудностям, ожиданиям и надеждам.

Педагогика подчеркивает важность правила опоры на положительное. Поиск недостатков в личности и работе человека, их длинное и многократное перечисление в сочетании с упреками и унижающими комментариями — путь, ведущий в воспитательный тупик. Продуктивен путь, который воодушевляет человека, порождает надежды, крепит веру в свои возможности. Учителю, родителю, руководителю следует неоднократно демонстрировать, что они видят положительные стороны воспитывающегося, а не только недостатки. Редко встречаются люди, о которых вообще нельзя сказать что-либо хорошее. Если не успехи, то уж нормально выполненные ими действия и поступки или какие-то интересы и способности. Именно их и надо использовать, чтобы вовлечь в какое-то полезное дело, призвать к их более очевидному, частому и широкому проявлению положительного. Устанавливать контакт, находя точки совпадения взглядов, интересов, отношений. Когда все же не находится поводов, чтобы сказать доброе слово, бывает полезным дать простое поручение, чтобы иметь потом основание для похвалы. Можно оказать помощь «неподдающемуся» в решении какой-то личной проблемы, призвать ответить на уважение уважением, на добро -- добром. Нужны подсказка, совет, как лучше проявить свои способности, утвердиться в себе и во мнении других. Следует искать и использовать все средства и способы, чтобы человек почаще испытывал радость и удовлетворение от успехов, от услышанной похвалы, одобрения, поощрения.

Методы Под методами воспитания понимается со-

воспитания вокупность средств и приемов однородного

педагогического воздействия на воспитывающихся в целях достижения определенного педагогического результата. Средства воспитания - все то, с помощью чего осуществляется воздействие: слова, факты, примеры, документы, фотографии, действия, условия и пр. Приемы воспитания — частные способы (операции) использования методов и средств.

Существует немало методов воспитания и классификация раскрывает их систему и предназначение.

' 3. Основы научно-педагогического знания 111

К методам воздействия на сознание относятся: разъяснение, словесное убеждение, убеждение на опыте, пример.

К методам воспитания привычек поведения принадлежат: следование примеру, участие в совместной работе, упражнение в правильном поступке, помощь в совершении поступков, приучение, требование, принуждение.

Есть группа методов стимулирования должного поведения: соперничество, состязание (соревнование), поддержка, показ перспектив, авансирование доверия, требование, одобрение, поощрение, осуждение, критика, наказание.

Каждому методу свойственны свои методические приемы. Так, к приемам метода убеждения относятся: аргументация, сравнение, аналогия, опора на опыт и знания, демонстрация примера, убеждение фактом, цифрами, статистическими данными, использование положений нормативных документов, ссылка на авторитет, ссылка на опыт других, обращение к чувству собственного достоинства, совести, порядочности, самолюбию, предложение к самооценке, к опровержению доказательств, рассуждения «от противного» и др.

Успех применения методов зависит от условий, авторитетности применяющего их, а также его целеустремленности, педагогической грамотности, а главное — личного примера: личной добросовестности, порядочности, культурности, человечности, справедливости, поведения, общения, отношения к людям, решения вопросов и др.

Убеждая кого-то, приучая, поощряя, одобряя, требуя и т.п., родитель, учитель, преподаватель, старший по возрасту, руково-дитель не всегда поступает как педагог, даже применяя метод, называемый педагогическим. Его еще надо превратить в действительно педагогический. Это происходит тогда, когда применяющий его:

• отчетливо осознает воспитательный результат, который

должен быть в данной ситуации достигнут,

• активизирует в своем сознании педагогическую установку

на достижение именно этого результата,

• припоминает имеющиеся у него и подходящие к данному

случаю педагогические знания, примеривает, перебирая в мыс

лях, варианты их гибкого применения в данном случае,

112 Раздел I. Психология и педагогика: основы

- размышляет об индивидуальных особенностях человека, его психическом состоянии, о предупреждении промахов и возможных негативных реакций,

- подбирает педагогические средства, приемы, стиль, манеру, место и время, наиболее походящие для применения метода,

- не сбивается с педагогической позиции при фактическом применении метода.

Формы Под ними понимаются внешне выраженные

воспитания способы организации воспитательного про-

цесса. Классифицировать их можно по разным основаниям:

- по числу участвующих в них лиц: индивидуальные, микрогрупповые, групповые (коллективные) и массовые1,

- по частным задачам: культурные, спортивные, правовые, военно-патриотические и др.,

- по особенностям способов проведения: лекции (по вопросам воспитания), беседы, обсуждения, дискуссии, диспуты, общие собрания, встречи с опытными, знающими и авторитетными людьми, посещение культурных мероприятий (театров, кинофильмов и пр.), индивидуальные поручения, коллективная работа, участие в субботниках и в работе общественных формирований, товарищеская помощь, опека, шефство, кураторство, управление, благотворительность и др.,

- по месту проведения: формы воспитания в процессе обучения, образования, труда, внешкольной работы, в быту, при занятиях спортом и др.,

- по времени проведения: плановые, профилактические, подведение итогов, отчет, групповая оценка (разбор, характеристика), исправительные и др.

Формы тоже не сами по себе, не по названию, не по внешним признакам становятся воспитывающими. Решающее значение опять-таки имеет их педагогическая «начинка» — содержание, организация, условия, методика. Они делаются подлинно педагогическими, воспитывающими, когда организуются с полным учетом требований педагогических принципов воспитания, компетентным подбором и применением методов, средств и

1 Пидкасистый П.И. Педагогика. — М.. 1996. — С.

в. Основы научно-педагогического знания

113

Приемов. В противном случае они оказываются формальными, не затрагивающими умы и чувства их участников, а то и вызывающими внутренний протест, вредными.

К основам научно-педагогического знания относятся и другие разделы педагогики, которые более уместно рассмотреть в других главах.

Вопросы и задания для самопроверки

и размышлений

- Каковы объект и предмет педагогической науки?

- Дайте характеристику педагогической реальности и классификацию основных педагогических явлений, образующих ее.

- В чем специфика образования и образованности, обучения и обученное™, воспитания и воспитанности, развития и развитости?

- Приведите классификацию основных разделов и отраслей психологической науки, кратко поясните их.

- Назовите и охарактеризуйте методологические принципы педагогической науки и методы исследований.

- Что понимается под педагогической системой, из каких элементов она образуется и какое значение имеет в педагогической практике?

- Каковы сущность, цели и задачи воспитания?

- Назовите основные содержательные принципы воспитания и поясните, как их надо реализовать на практике.

- Дайте характеристику организационных принципов воспитания и поясните, как их следует применять в практике воспитания.

- Каковы методические принципы воспитания и в чем особенности их применения на практике?

- Дайте характеристику методов воспитания.

114

Раздел I. Психология и педагогика: основы

Литература

- Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. Журавлева. - М., 1988.

- Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения. — М 1967.

- Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. — М., 1998.

- История педагогики. В 2 т./Под ред. А.И. Пискунова. — М 1998.

- История педагогики на пороге XXI века. В 2 ч. / Под ред. Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова. — М., 2000.

- Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. В 2 т./ Под ред. А.И. Пискунова и др. — М., 1982.

- Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. — Таллин, 1980.

- Лихачев Б.Т. Педагогика. 4-е изд. — М., 1999.

- Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика. — М., 1994.

- Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. — М., 1997.

- Ольшанникова А.Е. Эмоции и воспитание. — М., 1983.

- Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. 3-е изд., — М., 1997.

- Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др. — 3-е изд., — М., 2000.

- Подласый И.П. Педагогика. — М., 1996.

- Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. — М., 1999.

- Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. — М., 1989.

- Ушинский К.Д. Собрание сочинений. В 11 т. — М. — Л., 1958.

- Харламов И.Ф. Педагогика. 2-е изд. — М., 1990.

Истинный показатель цивилизации — не уровень богатства и образования, не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого страной.

Р. Эмерсон

Раздел

Психология и педагогика: личность, группа, общество

2

L

Глава 4

Проблема личности в психологии

4.1. Личность и ее психология

Психологический Понятие «личность» используется во подход к личности многих науках, но значения их схожи. Личиной в древнем театре называли маску, которую актер надевал на лицо (варианты ее можно увидеть сейчас на театральных фронтонах и афишах). Маска была характерной — «герой», «злодей», «несчастный», «любовник» и др. и указывала на ту роль, которую актер играл в представлении. Сейчас, говоря о человеке как о личности, также имеют в виду его роль, но в более широком значении — роль в «театре жизни», в обществе, среди людей.

Что определяет такую роль человека? Ответы разные, но преобладает следующий: личные достоинства человека, определяющие его место, роль в обществе, общественную зрелость. Важно подчеркнуть и другое: личность — социальная характеристика и оценка человека. Не группа крови, не особенности пищеварения, не цвет волос, не борола, не одежда и прочее определяют, что представляет собой человек как личность, а именно его социально значимые особенности. В социологии личность оценивается преимущественно по социально-демографическим данным, социальным ролям. В этике личность — носитель нравственных ценностей, чувства долга и ответственности, обладающий совестью и достоинством. В юриспруденции личность — дееспособный человек, субъект правовых отношений, сознательно принимающий решения и несущий юридическую ответственность за поступки. В педагогике личность — субъект и объект педагогического процесса, творец и участник его целей, задач, содержания, форм и методов и определяющий его эффективность.

4. Проблема личности в психологии

117

Психология, в согласии со своим предметом, связывает достоинства человека как личности с присущими ему психологическими свойствами, качествами. Личность в психологии — системное социальное качество человека, главная целостная характеристика его внутреннего мира, мера его развития как носителя сознания, интеллекта, культуры, морали, защитника и творца человеческих ценностей. В этих ипостасях каждый человек предстает как член цивилизованного общества, как гражданин, представитель определенной социальной группы, как созидатель, но у разных людей эти характеристики индивидуализированы. Стать высокоразвитой личностью — значит качественно развить у себя ее неотъемлемые свойства, занять достойное место в жизни, в обществе, реализовать личные возможности. Известный немецко-американский психолог Э. Фромм писал:

Никогда еще человек не подходил так близко, как сегодня, к осуществлению своих самых заветных надежд. Понадобились тысячелетия, чтобы раскрылись интеллектуальные способности человека, чтобы он научился разумной организации общества и концентрации сил. Человек создал новый мир, со своими законами и своей судьбой. Оглядывая свое творение, он может сказать: воистину это хорошо.

Но что он скажет в отношении самого себя? Приблизился ли он к осуществлению другой мечты человеческого рода — совершенству с а-мого человека! — Человека, любящего ближнего своего, справедливого, правдивого и осуществляющего то, что он есть потенциально...?

Неловко даже задавать этот вопрос — ответ слишком ясен1.

Это в интересах и личности, и общества, ибо общество всегда

таково, какой тип личности преобладает у его граждан. Общество

и жизнь в нем не могут стать лучше, если люди не станут лучше

и в то же время если само общество не создает условия для этого.

Основные Чтобы понять, какие же психологические

психологические особенности человека характеризуют его сферы личности как личность, надо вспомнить, что психика системна и целостна. Попытка описать личность длинным перечнем качеств («коллекционерский под-Ход») не позволяет правильно понять суть психологии личности. Во внутреннем мире личности существуют и во взаимодействии функционируют три основные психологические сферы

Фромм Э. Сумерки богов. - М, I989. — С. 144.

1 -J 8 Раздел II. Психология и педагогика: личность, группа, общество

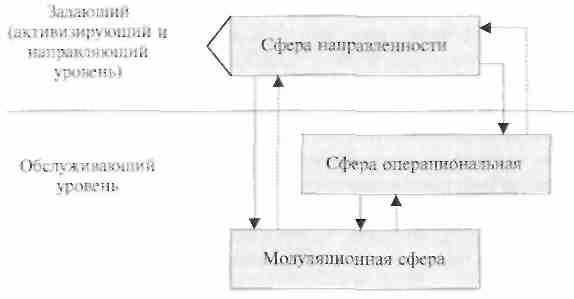

(полсистемы, группировки психологических элементов рис. 4.1), связанные между собой и находящиеся в определенном соподчинении.

Рис. 4.1. Схема макроструктуры психологии личности

Сфера направленности (ее называют еще могивационной, по-требностно-мотивационной, ценностно-целевой) включает в себя все внутренние побудительные силы личности — ее взгляды, убеждения, идеалы, потребности, интересы, цели, жизненные планы, склонности, установки, мотивы и др. Она определяет избирательную направленность активности и отношений личности, вовлекая в них («канализируя», направляя по избранному «руслу») потоки психических процессов (внимания, восприятий, мышления, возникших в других психологических сферах), влияя на степень, характер и способ использования возможностей, имеющихся у личности. Сфера направленности ответственна за то, «куда живет человек», что его влечет, к чему стремится и прикладывает он силы, чего добивается. Этой сфере принадлежит системообразующая, задающая, приоритетная роль в психической деятельности и она в наибольшей степени характеризует личность.

Операциональная сфера включает элементы психики, представляющие собой способы и средства, которыми обладает личность и которые она использует для достижения целей, определяемых сферой направленности. Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и как делает, какими способами достигает поставленных целей и удовлетворяет свои потребности.

Проблема личности в психологии

119

Модуляционная (психофизиологическая) сфера не определяет ни цели, ни мотивы, ни способы действий, но оказывает динамическое влияние на их проявления. Это обнаруживается в разной степени силы, подвижности, уравновешенности, скорости, согласованности, эмоциональной окрашенности всех психических процессов и состояний. В иерархии сфер эта сфера — низшая, обслуживающая.

Основные свойства и Психологические сферы определяют ос-качества личности новные (базовые) свойства личности. К числу их чаше всего относят: направленность личности, характер личности, способности личности, подготовленность (опыт) личности, темперамент.

Направленность личности — ее ведущее психологическое свойство, в котором представлена система ее побуждений к жизни и деятельности, определяющая избирательность отношений, позиций и активности. Ее микроструктура включает ряд качеств.

Мировоззрение (мировосприятие) — совокупность идей, мнений, убеждений, взглядов личности на мир, жизнь и общество. В мировоззрении представлено понимание ею материального и духовного мира, смысла жизни, людей и их поведения, происходящего в обществе и непосредственном окружении, вопросов политики, морали, права, экономики и многих других. Побудительная сила их велика.

Идеи, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения — это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Это демоны, которых человек может победить, лишь подчини вшись им.'

Мировоззрение есть у всякого, но верным ориентиром в жизни оно бывает, когда воплощает в себе достижения человеческой цивилизации, когда оно систематично, научно достоверно и социально прогрессивно.

Потребность — испытываемая человеком устойчивая и сильная нужда в чем-то: в веществах, условиях, предметах, делах, результатах, состояниях, получении удовольствия, достижении Чувства удовлетворенности. Человек относится к объектам и явлениям окружающего мира как к предметам и средствам удовлетворения своих потребностей. Потребности побуждают человека

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. — С. 118.

120

Раздел II. Психология и педагогика: личность, группа, общество

к постоянному поиску того, что их удовлетворяет. Они направляют его интересы, мысли, движения. Удовлетворение потребности вызывает чувство удовольствия, неудача — плохое настроение и самочувствие, недовольство и даже гнев, ярость, агрессию. Стремление к удовлетворению потребностей — основа целенаправленной деятельности, а успешные результаты удовлетворения той или иной потребности усиливают ее роль в направленности личности.

к постоянному поиску того, что их удовлетворяет. Они направляют его интересы, мысли, движения. Удовлетворение потребности вызывает чувство удовольствия, неудача — плохое настроение и самочувствие, недовольство и даже гнев, ярость, агрессию. Стремление к удовлетворению потребностей — основа целенаправленной деятельности, а успешные результаты удовлетворения той или иной потребности усиливают ее роль в направленности личности.Потребности человека делятся на две группы: материальные (социализированные) и духовные.

Материальные — это потребности в пище, тепле, отдыхе, продолжении рода, сохранении жизни, одежде, жилише, предметах быта и др.

Они развиваются на основе биологических, наследственных, но социализируются в онтогенезе (прижизненном развитии), приобретая новые признаки и содержание. Так, утоление голода древним человеком удовлетворялось с удовольствием при поглощении с помощью рук и зубов свежего куска кровоточащего мяса, вырезанного из только что убитого животного. Та же потребность современным культурным человеком удовлетворяется полностью только при еде за чистым и красиво сервированным столом, пользовании столовыми приборами и салфеткой, на удобном стуле, в сопровождении приятной музыки и др. Это иная, преобразованная, социализированная потребность, которую животной назвать уже нельзя. Такие материальные потребности, как потребность в автомобиле, холодильнике, приличной одежде, сотовом телефоне, компьютере и пр., являясь материальными, вообще формируются при определенных социальных условиях и отсутствовали у массы людей даже 5—40 лет назад.

Духовные потребности — потребности в самореализации и самоутверждении, знании, информации, непрерывном образовании, общении, труде, защите Родины, общественно-полезной деятельности, творчестве, уважении прав и свобод других людей, в красоте, чтении, музыке и др. Духовные потребности взрослого человека социальны, сформировались при жизни под влиянием ее условий. По своим механизмам и влияниям они подлинные потребности — «аппетит духа». Лишение человека свободы, возможности общаться с другими, музицировать, заниматься твор1'е' ством, любимым делом и др. — если такие духовные потребности у конкретного человека есть, — повергает его в острые переживания, шок, приводит порой даже к суициду.

4. проблема личности в психологии -| 21