В. М. Баутина Москва Издательство

| Вид материала | Документы |

- И. И. Веселовског о издательство "наука" Москва 1967 Эта книга, 1700kb.

- Н. А. Шматко "Институт экспериментальной социологии", Москва Издательство "алете- йя",, 1796.69kb.

- Государственное Издательство Детской Литературы; Москва; 1951 Аннотация Эта книга, 2920.79kb.

- Душиной Ираиды Владимировны. Издательство: Москва, Дрофа, 2006 год учебник, 169.56kb.

- 100 великих картин. Москва: Вече,2008. 431с, 4551.36kb.

- Учебное пособие. Москва, Издательство мгоу, 2008. 126, 1961.14kb.

- Атман трансперсональный взгляд на человеческое развитие Издательство act издательство, 4520.68kb.

- Методическое пособие удк 373 ббк 74. 100., 1753.35kb.

- Собрание Сочинений в десяти томах. Том четвертый (Государственное издательство Художественной, 2092.28kb.

- Собрание Сочинений в десяти томах. Том четвертый (Государственное издательство Художественной, 1585.13kb.

- Балязин В.Н. Профессор Александр Чаянов. М.: Агропромиздат, 1990. 304 с.

- Тимирязевка. № 29-30. 1930. 19 сентября; № 14. 1930. 21 апреля.

- Галас М.Л. Судьба и творчество русских экономистов-аграрников и общественно-политических деяте

лей А.Н. Челинцева и Н.П. Макарова. М.: ВГНА, 2005. 244 с.

- Годанд Ю.М. Дискуссии об экономической политике в годы денежной реформы 1921-1924. М.: ЗАО

«Издательство «Экономика», 2006. 630 с.

- Добрынин В.А., Кондратьев Н.Д. и Чаянов А.В. о решении аграрного вопроса в России: Лекция. М.: Изд-

во МСХА, 1994.

- Ефимкин А.П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юровский. М.: Финансы и статисти

ка, 1991.

- Колеснев С.Г. Краткий исторический очерк о преподавании экономических дисциплин в Тимирязевской

сельскохозяйственной академии // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Выпуски 5-6.

К столетию Тимирязевской академии. М.: Изд-во «Колос», 1965.

- Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Редкол.: Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. М.: Эконо

мика, 1989. 526 с.

- Кондратьев Н.Д. Суздальские письма / Н.Д. Кондратьев; редкол.: Ю.В. Яковец (пред.) [и др.]; сост.:

П.Н. Клюкин, Е.А. Тюрина, Ю.В. Яковец и др.; авт. вступ. ст.: Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец; авт. предисл.:

71

Е.А. Тюрина; Рос. гос. архив экономики; Междунар. фонд Н.Д. Кондратьева; Отд-ние экон. РАН; Ин-т экон. РАН. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. 879 с.

- Краткий отчет Государственного научно-исследовательского института с.-х. экономии за 1926/27 учебн.

год // Бюл. НИИ с.-х. экономии. М., 1927. № 1-2. С. 62-64.

- Макеенко М. Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной экономии и политики // АПК:

экономика и управление. № 3. 1993.

- Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. редкол.: Г.Г. Фетисов, А.Г. Худо-

кормов. Т. IV. Век глобальных трансформаций / Отв. ред. Ю.Я. Ольсевич. М.: Мысль, 2004.

- Ольсевич Ю. О специфике национальной школы экономической мысли в России // Вопросы экономики.

№2. 2001. С. 27-42.

- Расстрельные списки. Москва, 1937-1941, «Коммунарка»: Бутово. Книга памяти жертв политических

репрессий. М.: Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья», 2000.

- Сельский мир: Альманах / Всерос. научн.-исслед. и культ.-просвет. об-во «Энциклопедия российских

деревень»; Всероссийский институт аграрных проблем и информатики РАСХН; Отв. ред. А.В. Петриков,

А.Б. Жильцов [Вып. 2]. М., 1998. 210 с.

- Сорвина Г.Н. Михаил Иванович Туган-Барановский: первый российский экономист с мировым именем.

М.: Русская панорама, 2005. 136 с.

- Факультет сельско-хозяйственной экономии и политики Петровской Сельско-Хозяйственной Академии.

Выпуск 1. Учебная часть. М.: Издательство Наркомзема «Новая Деревня», 1923.

- Флагман агроэкономического образования. М.: Изд-во МСХА, 2002.

- Шайкин В.В. Вклад научных школ ТСХА первой трети XX века в развитие экономических наук // Сб.

науч. трудов «Материалы Международной научной конференции (декабрь 2005 года)». Выпуск 14. М.: ФГОУ

ВПО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2006.

- Юровский Л.Н. Денежная политика советской власти (1917-1927): Избранные статьи. М.: Начала-Пресс,

1996.

- Aleksandr Chayanov and Russian Berlin. Edited dy Frank Bourgholtzer. Frank Cass, London, Portland. OR,

1999.

- Brandt, H.: Von Thaer bis Tschajnow: Tradition und Wandel in der Wirtschaftslehre des Landbaus / Kiel.:

Wiss.-Verl. Vauk, 1994.

- Janssen, H.: Russische Oekonomen in Deutschland (1910-1933) / Marburg: Metropolis Verlag, 2004.

- Schulze, E.: Alexander Vasilievich Chayanov - the Tragedy of an Outstanding Agricultural Economist. Bergen:

Agrimedia GmbH, 2003.

72

УЧЕНИЕ ПРОФЕССОРА Н.Д. КОНДРАТЬЕВА В СОВРЕМЕННЫХ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Г.Н. Светлова

В большинстве ныне существующих наук присутствуют элементы цикличности, позволяющие изучать и прогнозировать процессы, идущие в природе и обществе. Как правило, цикл не проявляется явно. О цикличности говорят, когда происходит относительная периодичность в смене динамики развития процесса.

Цикличность в экономике - это «возможность извлечения максимальных выгод и уменьшения отрицательных последствий от повторяющихся колебаний при ведении человеком хозяйственной деятельности» [9].

В условиях рыночной экономики ведение зернового производства предполагает увеличение продукции с целью насыщения ею потребительского рынка. Необходимость создания рынков продуктов питания требует комплексного развития регионов.

Выделяя зерновое производство как составную часть региональной экономической системы, не следует забывать, что сам регион является частью сложнейшей системы, называемой государственной экономикой. Поэтому попробуем смоделировать развитие данного производства в разрезе всего государства.

Для исследования динамического процесса развития производства зерна мы использовали методику Н.Д. Кондратьева, изложенную им в работе «Большие циклы конъюнктуры» [4].

Исследование вопроса о больших циклах предполагает наличие ряда динамики за очень продолжительный период. Так как циклы Кондратьева имеют длину 48-60 лет, то для того, чтобы их обнаружить, нужен ряд как минимум за 70 лет. В нашем распоряжении имеются данные по урожайности зерновых культур за период с 1842 г. по 1980 г. в России и СССР [3, с. 235-237], дополненные нами до уровня 1990 г. по сборникам «Народное хозяйство СССР» [6]. Кроме этого, по тем же сборникам сделана выборка валового сбора зерна в СССР за период с 1918 г. по 1990 г. исключая 1941-1944 гг., по которым отсутствуют данные. С 1991 г. по 2007 г. данные были агрегированы по всему постсоветскому пространству с использованием базы данных ФАО.

Таким образом, нами исследуются натуральные показатели, отражающие развитие производства зерна за длительный период. По мнению Н.Д. Кондратьева, данные, взятые в необработанном виде, не отражают циклов с достаточной ясностью. Поэтому вторым этапом нашей работы было снятие случайных колебаний, возникающих от года к году. По каждому эмпирическо-

му ряду данных с использованием методов математической статистики были получены теоретические, отражающие определенную траекторию развития исследуемого процесса. Найдя теоретический ряд, определяем отклонение от него эмпирического ряда. «Очевидно, что ежегодные колебания этого отклонения могут быть изображены в виде кривой, идущей горизонтально. Эта кривая и будет рисовать изменения в ускорении изменения данного ряда. Если общая тенденция изучаемых рядов, во всяком случае за данный период развития капитализма, имеет определенное направление, как правило, направление подъема, и не дает циклов, то изменение темпов этого подъема или его ускорение, характеризуемое найденными отклонениями, представляет собой колеблющуюся величину и будет отображать собой смену экономических конъюнктур» [4, с. 179].

Очевидно, что дальнейшая задача сводится к определению того, имеются большие циклы в данном производстве или нет. Поскольку сделано предположение о наличии циклов, то вероятнее всего присутствие не одного, а нескольких видов циклов. Чтобы избавиться от проявления малых и так называемых деловых циклов, необходимо провести обработку рядов полученных отклонений по методу выравнивания скользящей средней. В данном случае она равна 9 годам.

Анализируя, как изменялась урожайность за исследуемый период в 148 лет, можем сказать, что наблюдается определенный колебательный процесс, не носящий циклического характера.

Н.Д. Кондратьев в своей работе выявил и наметил три цикла:

«I. 1. Повышательная волна первого цикла -с конца 80-х - начала 90-х гг. XVIII в. до периода 1810-1817 гг.

2. Понижательная волна первого цикла -с периода 1810-1817 гг. до периода 1844-1851 гг.

П. 1. Повышательная волна второго цикла -с периода 1844-1855 гг. до периода 1870-1875 гг.

2. Понижательная волна второго цикла -с периода 1870-1875 гг. до периода 1890-1896 гг.

III. 1. Повышательная волна третьего цикла -с периода 1891-1896 гг. до периода 1914-1920 гг.

2. Вероятная понижательная волна третьего цикла-с периода 1914-1920 гг.» [4, с. 197].

Установлено, что колебания урожайности не носят конъюнктурного характера. В таком случае необходимо охарактеризовать факторы, оказывающие влияние на изменения урожайности.

B.C. Немчинов в множестве условий, влияющих на урожай, выделял метеорологические,

73

фитопатологические, энтомологические и агротехнические [7]. Более поздние авторы предлагают объединить данные группы факторов в две агрегированные: управляемые и неуправляемые. К неуправляемым в этом случае относятся метеорологические, фитопатологические и энтомологические, а к управляемым - агротехнические [8].

В.М. Обухов, исследуя динамические ряды, выделял две компоненты: изменение уровня урожайности как результат эволюции агротехники, то есть сознательного воздействия на условия производства, и колебания урожайности, обусловленные случайными, главным образом, метеорологическими факторами [5].

Установлено, что урожайность зерновых культур в основных зернопроизводящих странах имеет тенденцию роста во времени, однако темпы роста в разных странах и на разных исторических этапах неодинаковы.

«Наличие тренда в динамике урожайности приводит к тому, что понятие „высокий урожай" (так же, как средний и низкий) становится понятием относительным, а его конкретная величина определяется тем, к какой стране и какому историческому периоду оно относится.

На фоне общей тенденции роста урожайности происходят ее колебания во времени, то есть наряду с обычными средними годами имеют место годы с высокими и низкими урожаями» [8, с. 6].

В разряде неуправляемых факторов рассматривают такие, как свет и тепло, влияние воздушных потоков, увлажнение и засуху, почвенное плодородие. Проводились работы по исследованию влияния цикличности солнечной активности на аграрное производство, пытались выделить так называемые «крупные волны». Было обнаружено, что в некоторых областях интервалы между экстремумами урожайности составляют 10-11 лет. Проведенные исследования показали, что для регионов с недостаточным уровнем развития производства, в том числе и зернового, существует множество факторов неуправляемого характера, сказывающихся на урожайности. Среди них в некоторых районах можно выделить и солнечную активность. В областях же с высокой культурой земледелия связь урожайности с солнечной активностью не наблюдается [5].

Таким образом, изменения в урожайности объясняются двумя группами факторов, причем влияние неуправляемых оказывает колебательное воздействие, а управляемые скорее направлены на то, чтобы стабилизировать или в какой-то мере снять размах колебаний. Если следовать определению длинноволнового цикла, согласно которому длинные волны опосредованы значительным воздействием рыночных факторов, таких, как спрос и предложение, уровень цен на важнейшие товары и других, то можем сказать,

что изменения урожайности более подвержены влиянию других факторов, относящихся к разряду неуправляемых, и не отражают тенденции, свойственные рынку.

Перейдем к анализу изменения посевных площадей зерновых культур. Получив тренд, рассчитав отклонения и сгладив их по девятилетиям, можем сказать, что существуют определенные циклические изменения в размерах посевных площадей, но они не столь отчетливы и скорее отражают косвенно спрос на зерно, так как являются составляющей валового сбора.

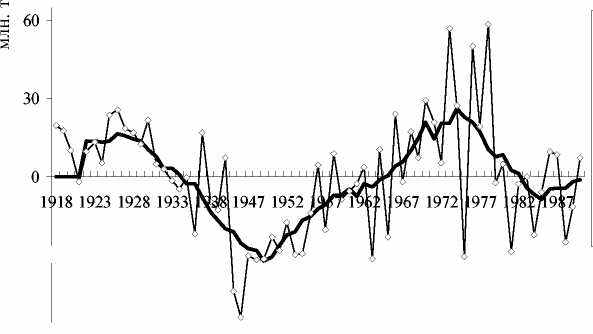

Обратимся теперь непосредственно к анализу валового сбора зерна за период 1918-1990 гг. по СССР. Рассчитав тренд, найдя отклонения и сгладив их, мы получили циклическую волну (рис. 1), охватывающую полтора цикла. Н.Д. Кондратьев выделял в своих исследованиях два полных цикла и один незаконченный. На полученной диаграмме мы можем видеть окончание третьего цикла длинной волны. Пик третьей волны приходится на 1926 г., а окончание волны датируется 1949 г. В экономической динамике существует несколько взглядов на периодизацию длинных волн. Они в значительной степени зависят от применяемых методов и точности измерения.

Используя методику Н.Д. Кондратьева, мы получили периодизацию, близкую к той, которую дает Ван Дёйн [2, с. 19]. По мнению ряда ученых [2], Вторая мировая война нарушила нормальный ход длинной волны, в какой-то мере даже прервав ее движение, поэтому отсутствие в нашем ряду данных за 1941 -1944 гг. не оказало существенного влияния на датировку фаз длинной волны. Далее начинается четвертая волна, ее начало приходится на 1949 г., верхняя точка отмечается в 1975 г. К 1990 г. (рис. 1) она еще не закончила свое движение.

Длительность спада третьей волны равнялась (по данным рисунка 1) 23 годам, подъема четвертой - 26 годам.

Таким образом, на диаграмме отражены две верхние точки соседних волн и одна нижняя. Используя методику Н.Д. Кондратьева, удалось показать, что валовые сборы зерна отражают влияние экономической конъюнктуры на зерновое хозяйство. Проведенные нами исследования подтверждают выводы Н.Д. Кондратьева о том, что большие циклы существуют и носят всеобщий характер, то есть их можно обнаружить в большинстве элементов хозяйственной системы. Соотнося найденные нами циклы с другими данными [2], можем доказать их всеобщность и в региональном аспекте. Кроме того, если сравнивать данные, полученные нами, и данные других исследователей, то условие Н.Д. Кондратьева о том, что циклическое развитие присуще только капиталистической системе, становится недостоверным. В нашей в недалеком прошлом

74

-30-

годы

-60 J

-60 J " Отклонения от теоретического ряда

■ Отклонения от теоретического ряда,

выровненные по 9-летиям

Рис. 1. Отклонения валового сбора зерновых культур в СССР от тренда

Рис. 1. Отклонения валового сбора зерновых культур в СССР от тренда(1918-1990 гг.)

плановой экономике также обнаруживаются циклические колебания.

Прогнозирование развития сельского хозяйства, а также его элементов в настоящее время предполагает использование экономико-математических методов. Вначале определяются тренды развития основных составляющих аграрного комплекса, затем на основании данных о ресурсах строятся модели - либо оптимизационные, либо статистические. Может быть другая постановка: вначале с помощью модели задаются основные параметры развития комплекса целиком, а затем уточняются по сферам и подразделениям.

Принимая в качестве гипотезы то, что дальнейшее развитие производства зерна будет идти в соответствии с теорией цикла, спрогнозируем его на период подъема пятой волны, то есть сделаем следующие предпосылки, вытекающие из найденной длинной волны:

- Достоверно известно, что цикл четко про

является в динамике валового сбора, а динами

ка посевных площадей и урожайностей имеет

колебательный характер. Поэтому за основу про

гноза берется волна, полученная из динамичес

кого ряда валового сбора.

- В нашем распоряжении лишь полтора цик

ла, отраженных на рисунке 3, и данные о дли

тельности фаз спада и подъема длинных волн,

обнаруженных в исследованиях Н.Д. Кондрать

ева и других ученых [2]. Поэтому в расчетах бу

дет использован анализ сценариев, построенный

на основе предположения, что фазы цикла не

будут длиннее, чем в прошлом.

- Делается предположение, что амплитуда

колебаний волны пропорциональна уровню

тренда валового сбора и данная пропорция со

хранится в дальнейшем.

Исходя из этого, рассчитаем валовой сбор в нижней точке четвертой волны по формуле:

, mm

Y

omin Для верхней точки формула будет следующей

omin Для верхней точки формула будет следующей(Готах+ 70min|)# lmin

г

де Yjinin - прогнозируемый валовой сбор в нижней точке четвертой волны (согласно сценария); Jmin - значение выровненного по тренду валового сбора для прошедшего минимума или нижней точки волны (1949 г.);

де Yjinin - прогнозируемый валовой сбор в нижней точке четвертой волны (согласно сценария); Jmin - значение выровненного по тренду валового сбора для прошедшего минимума или нижней точки волны (1949 г.);Yomin - значение сглаженного по скользящей средней за 9 лет отклонения валового сбора для прошедшего минимума (1949 г.);

]min - значение выровненного по тренду валового сбора для будущего минимума (год согласно сценария);

Yjinax - прогнозируемый валовой сбор в год будущего максимума или верхней точки волны (согласно сценария);

YQmax- значение сглаженного по скользящей средней за 9 лет отклонения валового сбора для прошедшего максимума (1975 г.).

4. Зная среднюю площадь посевов зерновых культур за 1985-1990 гг. и исходя из того, что площади значительно увеличиваться не будут, зададим 4 сценария развития:

- площадь останется постоянной от нижней

до верхней точки волны;

- площадь уменьшится на 5%;

- площадь уменьшится на 10%;

- площадь уменьшится на 15%.

75

- Прогнозируемая урожайность определяет

ся для каждого сценария путем деления про

гнозируемого валового сбора на рассчитанную

согласно сценарию площадь посева для прогно

зируемого года.

- Окончание цикла четвертой волны пред

положительно наметим в трех вариантах, исхо

дя из гипотез о длительности фаз длинной вол

ны [2]:

1) через 18 лет будет достигнута нижняя точка волны (в 1993 г.);

2)через 21 год-1996 г.;

3) через 25 лет -2000 г. Полученные результаты расчетов сведем в две таблицы, отражающие изменения валового сбора и урожайности, а также среднегодовые темпы роста урожайности (табл. 1, 2).

Анализ данных показывает, что чем длиннее фаза спада, тем выше минимальное значение валового сбора в данной точке минимума или нижней точке волны. Разница между третьим и первым сценариями по длительности фазы спада составляет 8,5%, или 12,7 млн т. Разница между крайними значениями верхних точек валового сбора равна 8,5%, то есть примерно 22 млн т. Абсолютный прирост валового сбора в первом варианте составил 118,6 млн т, а в третьем -128,7 млн т.

Если исходить из теории роста, то можем сказать, что, несмотря на колебания в темпах, валовой сбор имеет четко направленную тенденцию роста, что подтверждается также и эмпирическими данными.

Таблица 1

Прогноз валового сбора и урожайности зерновых культур в СССР для нижней и верхней точек длинной волны

| Посевные площади, млн га | Точки длинной волны | Нижняя точка (min) | |||||

| 1993 г. | 1996 г. | 2000 г. | |||||

| Валовой сбор, млн т | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, млн т | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, млнт | Урожайность, ц/га | ||

| 1 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 149,3 | 13,1 | 154,7 | 13,6 | 162,0 | 14,2 |

| 113,8 | max | 267,9 | 23,5 | 277,7 | 24,4 | 290,7 | 25,5 |

| Абсолютный прирост | 118,6 | 10,4 | 123,0 | 10,8 | 128,7 | п,з | |

| 2 сиенаоий | |||||||

| 113,8 | min | 149,3 | 13,1 | 154,7 | 13,6 | 162,0 | 14,2 |

| 108,1 | max | 267,9 | 24,8 | 277,7 | 25,7 | 290,7 | 26,9 |

| Абсолютный прирост | 118,6 | 11,7 | 123,0 | 12,1 | 128,7 | 12,7 | |

| 3 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 149,3 | 13,1 | 154,7 | 13,6 | 162,0 | 14,2 |

| 102,4 | max | 267,9 | 26,2 | 277,7 | 27,1 | 290,7 | 28,4 |

| Абсолютный прирост | 118,6 | 13,0 | 123,0 | 13,5 | 128,7 | 14,2 | |

| 4 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 149,3 | 13,1 | 154,7 | 13,6 | 162,0 | 14,2 |

| 96,73 | max | 267,9 | 27,7 | 277,7 | 28,7 | 290,7 | 30,1 |

| Абсолютный прирост | 118,6 | 14,6 | 123,0 | 15,1 | 128,7 | 15,8 | |