В. М. Баутина Москва Издательство

| Вид материала | Документы |

- И. И. Веселовског о издательство "наука" Москва 1967 Эта книга, 1700kb.

- Н. А. Шматко "Институт экспериментальной социологии", Москва Издательство "алете- йя",, 1796.69kb.

- Государственное Издательство Детской Литературы; Москва; 1951 Аннотация Эта книга, 2920.79kb.

- Душиной Ираиды Владимировны. Издательство: Москва, Дрофа, 2006 год учебник, 169.56kb.

- 100 великих картин. Москва: Вече,2008. 431с, 4551.36kb.

- Учебное пособие. Москва, Издательство мгоу, 2008. 126, 1961.14kb.

- Атман трансперсональный взгляд на человеческое развитие Издательство act издательство, 4520.68kb.

- Методическое пособие удк 373 ббк 74. 100., 1753.35kb.

- Собрание Сочинений в десяти томах. Том четвертый (Государственное издательство Художественной, 2092.28kb.

- Собрание Сочинений в десяти томах. Том четвертый (Государственное издательство Художественной, 1585.13kb.

Таблица 2

Средний коэффициент роста урожайности зерновых культур в СССР

| Посевные | Продолжительность подъема, лет | ||

| площади, млн га | 20 | 23 | 25 |

| 113,8 | 1,0297 | 1,0258 | 1,0237 |

| 108,1 | 1,0323 | 1,0280 | 1,0258 |

| 102,4 | 1,0351 | 1,0305 | 1,0280 |

| 96,7 | 1,0381 | 1,0330 | 1,0304 |

Перейдем к анализу урожайности. Если исходить из предположения, что площадь посевов к концу четвертой волны не превысит средней, то соотношение между первым и вторым, а также третьим сценариями достижения нижней точки волны будет тем же, что и по валовым сборам. Делая предположение, что площади со временем будут сокращаться, мы тем самым предопределяем рост второй составляющей валового сбора - урожайности. Наивысшим он будет в четвертом сценарии по изменению площадей. Если судить по соотношениям между значения-

76

ми урожайности в нижней и верхней точках подъема длинной волны, то в первом сценарии оно будет равно 211,2%, а в третьем - 211%. В третьем сценарии абсолютный прирост составит 15,8 ц, а в первом - 14,6 ц. Самые высокие среднегодовые темпы роста наблюдаются в четвертом сценарии по площадям и в первом сценарии по длительности фазы подъема - 3,8%.

Сделанный прогноз строился в 1992 г. в соответствии с развитием длинной волны за период с 1918 г. по 1990 г. исходя из предположения, что дальнейшее развитие производства зерна будет идти в соответствии с теориями экономического роста и цикла.

В настоящее время мы располагаем динамикой наблюдений в 86 лет, позволяющей подтвердить наши исследования относительно окончания четвертой волны и начала пятой в 2000 г.

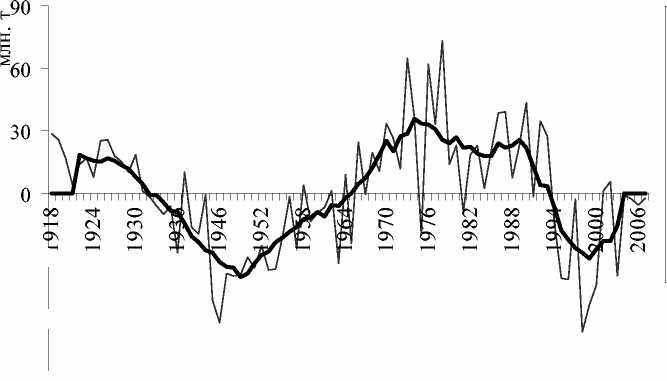

До 1992 г. СССР как страна был самодостаточной замкнутой системой, что четко проявилось в цикличности волны, но с 1992 г. в волне отмечен скачок. Устраняя скачок в длинной волне, вызванный сменой формации и распадом СССР, а также стремясь уловить растущую фазу пятой волны, мы рассчитали другой тренд, позволяющий более достоверно отразить наметившиеся тенденции (рис. 2).

Рассмотрим, как изменится первоначальный прогноз, представленный в таблице 1, с учетом скорректированной волны (табл. 3).

Анализ данных показывает, что разница между третьим и первым сценариями по длительности фазы спада составляет 0,8%, или примерно 1,0 млн т. Разница между крайними значениями верхних точек валового сбора равна 0,9%, то есть

примерно 2 млн т. Абсолютный прирост валового сбора в первом варианте составил 117,8 млн т, а в третьем - 118,9 млн т.

Таким образом, в скорректированном прогнозе на нижнюю точку четвертой волны значения валового сбора ниже. Если сравнивать их с фактическими данными по постсоветскому пространству, то они более достоверно отражают циклический процесс. По отношению к этому пространству будем по-прежнему использовать обозначение «СССР». В 2000 г. валовой сбор в СССР составил 119,8 млн т. Первоначальный прогноз валового сбора отклоняется от этих данных на 35,2% в большую сторону, а скорректированный - на 6% в меньшую.

Анализ урожайности по 4 сценарию показывает, что в 2000 г. абсолютный прирост составил 14 ц (табл. 4). В зависимости от продолжительности подъема среднегодовые темпы роста урожайности зерновых культур снижаются в среднем на 1%.

В первоначальной гипотезе о развитии длинной волны мы сделали предположение об уменьшении площадей под зерновыми культурами максимум на 10% (4-й сценарий). Фактически к 2000 г. площади уменьшились более чем на 25%. Это повлекло за собой разницу в урожайности по прогнозу и полученной фактически (16,9 ц/га) в сторону уменьшения.

Таким образом, основная причина наблюдаемого изменения тренда валовых сборов по СССР после 1992 г. состоит в значительном сокращении убранных площадей зерновых как в России, так и за ее пределами.

-зо -

годы

-60 -

-90 J

-90 J ■ Отклонения от теоретического ряда

■ Отклонения от теоретического ряда,

выровненные по 9-летиям

Рис. 2. Отклонения валового сбора зерновых культур от тренда с учетом его изменения

Рис. 2. Отклонения валового сбора зерновых культур от тренда с учетом его изменения(1918-2007 гг.)

77

Таблица 3

Прогноз валового сбора и урожайности зерновых культур в СССР для нижней и верхней точек длинной волны с учетом изменения тренда

| Посевные площади, млн га | Точки длинной волны | Нижняя точка (min) | |||||

| 1993 г. | 1996 г. | 2000 г. | |||||

| Валовой сбор, млн т | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, млн т | Урожайность, ц/га | Валовой сбор, млнт | Урожайность, ц/га | ||

| 1 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 111,6 | 9,8 | 112,2 | 9,9 | 112,6 | 9,9 |

| 113,8 | max | 229,5 | 20,2 | 230,7 | 20,3 | 231,5 | 20,3 |

| Абсолютный прирост | 117,8 | 10,4 | 118,5 | 10,4 | 118,9 | 10,4 | |

| 2 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 111,6 | 9,8 | 112,2 | 9,9 | 112,6 | 9,9 |

| 108,1 | max | 229,5 | 21,2 | 230,7 | 21,3 | 231,5 | 21,4 |

| Абсолютный прирост | 117,8 | 11,4 | 118,5 | 11,5 | 118,9 | 11,5 | |

| 3 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 111,6 | 9,8 | 112,2 | 9,9 | 112,6 | 9,9 |

| 102,4 | max | 229,5 | 22,4 | 230,7 | 22,5 | 231,5 | 22,6 |

| Абсолютный прирост | 117,8 | 12,6 | 118,5 | 12,7 | 118,9 | 12,7 | |

| 4 сценарий | |||||||

| 113,8 | min | 111,6 | 9,8 | 112,2 | 9,9 | 112,6 | 9,9 |

| 96,7 | max | 229,5 | 23,7 | 230,7 | 23,9 | 231,5 | 23,9 |

| Абсолютный прирост | 117,8 | 13,9 | 118,5 | 14,0 | 118,9 | 14,0 | |

Таблица 4

Средний коэффициент роста урожайности зерновых культур в СССР

| Посевные площади, млн га | Продолжительность подъема, лет | ||

| 20 | 23 | 25 | |

| 113,8 | 1,0367 | 1,0318 | 1,0293 |

| 108,1 | 1,0394 | 1,0341 | 1,0314 |

| 102,4 | 1,0422 | 1,0366 | 1,0336 |

| 96,7 | 1,0452 | 1,0392 | 1,0360 |

Переходим к основным гипотезам, проверка которых составит три задачи дальнейшего исследования:

- изменение динамики валовых сборов зер

новых на постсоветском пространстве обуслов

лено оттоком российского аграрного капитала в

другие сферы приложения;

- этот отток не сопровождается заметным

уровнем снижения уровня концентрации капи

тала в зерновом производстве (в противном слу

чае динамика урожайности была бы нисходя

щей);

- дальнейшее изменение динамики валовых

сборов приведет к «размыванию» длинной вол-

ны и невозможности ее дальнейшего использования в целях прогнозирования.

Обнаруженные тенденции предположительно могут найти объяснение в конъюнктурных факторах: в России и за рубежом имеются более выгодные сферы приложения капитала, чем зерновое производство (по крайней мере на худших участках); сокращать использование капитала путём снижения степени его концентрации в зерновом производстве менее выгодно, нежели просто выводить земли из производства.

Если последующие исследования подтвердят сформулированные выше гипотезы, то это будет ещё одним аргументом в пользу нашего представления о процессах формирования длинных волн экономической конъюнктуры, состоящего в том, что наблюдаемая колебательная динамика валовых сборов зерна:

- близка к траектории, возникающей в эко

номической системе неймановского типа, кото

рая стремится использовать ограниченные ресур

сы в максимально полной степени;

- в чистом виде наблюдается в экономике,

имеющей слабые связи с мировым рынком;

- проявляется в абсолютных показателях, а

не в относительных (волна наиболее заметна

именно в валовых сборах, изменение которых

может обеспечиваться за счёт как посевных пло

щадей, так и урожайности).

78

Библиографический список

- Ващуков Л. Зерновое хозяйство страны за годы Советской власти // Вестник статистики. 1987. № 11.

С. 18-26.

- Длинные волны: научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие / СЮ. Глазьев,

Г.И. Микерин, П.Н. Тесля и др. Новосибирск, 1991. 224 с.

- Загайтов И., Половинкин П. Экономические проблемы повышения устойчивости сельскохозяйственно

го производства. М.: Экономика, 1984. 239 с.

- Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 526 с.

- Пугачев М.И. Исследование моделей аграрного производства. М.: Изд-во Московского университета,

1985. 134 с.

- Народное хозяйство РСФСР за 70 лет: Статистический ежегодник / Госкомстат РСФСР. М.: Финансы и

статистика, 1987. 471 с.

- Немчинов B.C. Экономико-математические методы и модели: 2-е изд., перераб. и доп. М.: Мысль, 1965.

478 с.

- Пасов В.М. Изменчивость урожаев и оценка ожидаемой продуктивности зерновых культур. Ленинград:

Гидрометеоиздат, 1986. 152 с.

- Рудый КВ. Циклы в современной экономике. М.: Новое знание, 2004. 109 с.

79

ВЗГЛЯД ЗАПАДНЫХ ЭКОНОМИСТОВ НА УЧЕНИЕ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А.Н. Войтко

Войны и революции возникают на почве реальных, и прежде всего экономических условий... на почве повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострения экономической конкуренции за рынки и сырье... Социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска новых экономических сил.

Н.Д. Кондратьев

В основе гармоничного развития человечества лежит равномерное распределение мировых ресурсов. Основой же мирового прогресса всегда являлось увеличение индивидуальных потребностей жителей экономически развитых стран мира.

Сегодня мы стали свидетелями того, как один из основателей российской экономической модели стал тем человеком, который обозначил вектор развития стран, отличавшихся ввиду своей социально-экономической направленности от Советского Союза, но стран, в которых его учение подверглось всестороннему анализу и получило неоспоримое признание. К сожалению, Николай Дмитриевич Кондратьев не успел при жизни снискать лавров всемирной славы, потому что в 1938 году он был репрессирован. Однако его исследования по определению закономерностей в экономическом развитии человечества и выработке решений, способных предотвратить негативные последствия, вызванные изменениями конъюнктуры, и по сей день заставляют экономистов всего мира признать безусловный талант русского учёного.

Как ни странно, тяга к планированию и прогнозированию своей деятельности присуща субъектам в развитых странах на Западе, она обозначена в куда большей степени, нежели во всём остальном мире. Снижение и прогнозирование рисков, защита своих инвестиций, надёжность и доходность собственных вложений являются основой западной финансово-экономической системы. Вкупе с растущими потребностями очевидно, что отслеживание и предупреждение негативных изменений в экономике является залогом успешного существования всей цивилизации. Индикатором же негативных изменений в экономике, по мнению Н.Д. Кондратьева, является изменение международной структуры выпуска товаров и услуг, т.е. объектом его исследования стала глобальная экономика.

Именно это обстоятельство заставило экономистов всего мира обратить пристальное внимание на теорию больших циклов Н.Д. Кондратьева, в которой учёный дал научное объяснение появлению экономических кризисов, революций и других негативных явлений, оказывающих де-

структивное влияние на общественную жизнь. Иными словами, согласно Н.Д. Кондратьеву, история человечества - череда экономических спадов и подъёмов, т.е. завершающихся циклов или волн. Отсюда и появилось такое понятие, как «волны Кондратьева», или «K-wave». Однако чаще в литературе они встречаются под названием «экономические» или «бизнес-циклы».

Дело в том, что «волны Кондратьева» в большей степени затрагивают выпуск товаров по отраслям, который зависит от инфраструктурных изменений инвестирования в экономику, чем изменение макроэкономических показателей, -таких, как, например, рост ВВП. Ведь последний является всего лишь экономическим следствием изменений, а не причиной.

Изменения, происходящие в реальной экономике, оказывают влияние на фондовый рынок, который формирует инвестиционный климат. Началом же «волны» являются инновации, которые становятся катализатором технологической революции, которая, в свою очередь, и создаёт лидирующую отрасль. Инновации затрагивают новые продукты или услуги, методы производства или источники сырья. В этом смысле «волны Кондратьева» обуславливаются спросом на решение новых проблем и предложением фирм, выдвигающих инновационные решения.

В связи с этим на основе учения Кондратьева выявляются закономерности, в которые укладывается инвестиционная активность. Именно это и является квинтэссенцией западной политической экономии - тенденции изменения рынка.

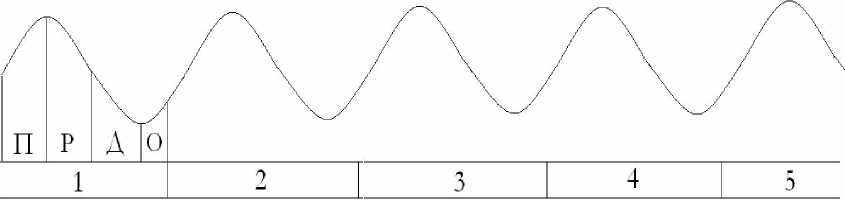

«Волны Кондратьева», или по-другому большие суперциклы (или «повышения», или длинные волны), описываются как постоянные сину-соидные циклы современной экономики. Как говорилось выше, бизнес-циклы более явно прослеживаемы в глобальном разрезе, нежели в разрезе какой-либо отдельной страны.

Впервые термин «волны Кондратьева» был введен в оборот и стал постоянно использоваться Йозефом Шумпетером (Joseph Schumpeter) в 30-е годы XX века. Теория предполагала существование долго длящихся макроэкономических циклов продолжительностью 50-55 лет (рис.).

80

Промышленная революция

Эра развитая путей и сообщений

Эра стали, адектрознергии Эра нефти, автомсйннестроашв Эра развили информации и тяжелой промышленности и массового производства и телекоммуникаций

1800

1850

1900

1950

2000