Лекция №8 по специальности: глобализация экономики

| Вид материала | Лекция |

- Лекция №17 по специальности: глобализация экономики, 375.12kb.

- Лекция №13 по специальности: глобализация экономики, 601.25kb.

- Лекция № по специальности: глобализация экономики, 411.78kb.

- Лекция №10 по специальности: глобализация экономики, 1039.96kb.

- Глобализация и глобальные проблемы мировой экономики часть 1 глобализация, 493.34kb.

- «Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия», 233.29kb.

- 2 Глобализация мировой экономики, 793.65kb.

- Реферат по курсу «Мировая Экономика» на тему Глобализация мировой экономики, 319.76kb.

- Глобализация и информатизация экономики как факторы модернизации принципов государственного, 320.41kb.

- Ключевые слова: конференция, молодые ученые, стратегия, инновации, экономика, управление,, 165.69kb.

Ни о какой организованной или институциализированной торговле оружием там не могло быть и речи66. Завоевательные и оборонительные войны, которые вели города-государства и королевства Европы, ускорили процесс распространения оружия, а первые крестовые походы, не без помощи со стороны обладателей торговых капиталов, познакомили с европейским оружием население Ближнего Востока и даже, через торговые сети, более далеких регионов67.

Действительно, территориальная ограниченность и низкая интенсивность этой ранней торговли68 оружием такова, что ее ни в коем случае нельзя рассматривать как систему69. В эпоху Средних веков торговля оружием происходила почти исключительно в пределах отдельных мировых цивилизаций70. Даже производители оружия первого эшелона, такие как Англия и Швеция, импортировали некоторые виды оружия71, в то время как производители второго уровня — Россия, Франция и Испания - испытывали серьезную нехватку оружия72.

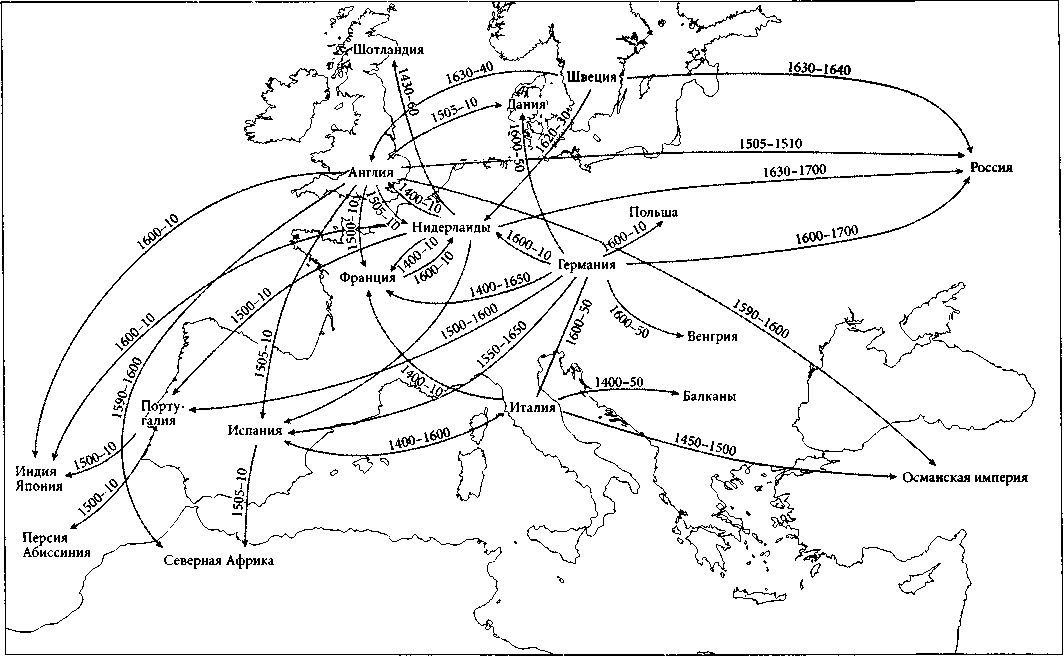

Создание правительственных арсеналов, вроде тех, что в XVIII в. во Франции разработал Кольбер, не решили проблем с поставкой оружия, так как технологии традиционного кустарного производства серьезно ограничивали возможности максимально достижимого выпуска продукции73. Как это ни парадоксально, но ограниченные возможности кустарного производства вместо того, чтобы привести к резкому сокращению торговли оружием, способствовали, наряду с другими факторами, ее интенсификации на европейском континенте. Именно в это время правительства европейских стран впервые начали рассматривать торговлю оружием в качестве мощного инструмента для проведения силовой политики на континенте74. Судьба огнестрельного оружия сложилась совершенно невероятным образом75. Зарождающаяся глобальная система перемещения оружия обретала очертания фигуры, в самом центре которой располагалась Европа (см. карту76).

Торговля оружием в xix — начале xx в.: индустриализация войны и глобальный рынок оружия. Даже в начале XIX в. оружие все еще производилось на кустарной основе в мелких мастерских и литейных77. Однако начало индустриализации радикально изменило как вооружение, так и характер производства оружия. Разразилась военно-технологическая революция, может быть, даже более глубокая по своим глобальным последствиям, чем «революция пороха», которая произошла шестью столетиями ранее. С индустриализацией войны в XIX в. наступила принципиально новая стадия глобализации торговли оружием78. С тех пор регулярная, институциализированная и в значительной степени принадлежащая частным лицам глобальная система торговли оружием развивалась и функционировала, почти не сталкиваясь ни с каким политическим противодействием79 (за исключением периода 1914-1918 гг.) вплоть до 30-х гг. ХХ в.

Поскольку внутрение рынки оборонной промышленности все более и более насыщались, что привело к перепроиззодству в военно-промышленной сфере, стимул для экспорта ещё более усилился. Одним из последствий свободной торговли оружием было то, что оно распространялось повсюду в еще больших количествах, чем это обеспечивала межгосударственная система. Имперская экспансия в сочетании с все возрастающими возможностями глобальной торговли и развитием системы коммуникаций улучшила глобальные экспортные перспективы частных производителей оружия80. В течение всего этого периода большим стимулом для увеличения экспорта была необходимость возмещения огромных затрат, которые шли на научно-исследовательские работы по созданию новых систем вооружения.

В результате получилось так, что некоторые компании продавали самые последние высокотехнологичные образцы оружия на мировом рынке прежде, чем их приобретали вооруженные силы их собственных стран81. Политическая и экономическая нестабильность в период между двумя мировыми войнами способствовала увеличению военных расходов во всём мире, которые превысили довоенный уровень82. Система производства и продажи оружия во всем мире после Первой мировой войны быстро адаптировалась к изменившейся геополитической и экономической ситуации83. Хотя глобальная иерархия военно-технологических возможностей сохранилась, число производителей первого, второго и третьего эшелонов несколько увеличилось84. Сложившаяся ситуация имела три серьезных политических последствия:

- приобретение даже новейших систем вооружения стало сравнительно простым делом для любого государства85, обладающего необходимыми для этого средствами;

- покупатели оружия стремились разнообразить свои источники поставок;

- для эффективного контроля над торговлей оружием стало необходимым международное сотрудничество. В этот период сложилась чрезвычайно сложная сеть отношений в сфере торговли оружием86, которая в период между двумя войнами превратилась в мощную и стремительно развивающуюся систему и стала таким сложным образованием, какого никогда не было за всю историю человечества87.

Начавшаяся во всем мире послевоенная реструктуризация производства оружия, сопровождавшаяся ростом международных картелей во многом способствовала тому, что процесс производства оружия стал транснациональным88. Поскольку, однако потребности внутренних рынков были ограничены, многие компании, занимающиеся производством оружия, движимые духом конкуренции, стали открывать свои филиалы за границей89. Такова была начальная стадия транснациональной реструктуризации оборонной промышленности, которая отчасти были реакцией коммерческих структур на расширяющийся и по большей части нерегулируемый глобальный рынок оружия. Однако с началом войны производство оружия во всем мире было решительно национализировано. В этом отношении Вторая мировая война гораздо сильнее затормозила эволюцию глобальной торговли оружием90, чем Первая.

Современная торговля оружием: географические масштабы, интенсивность и стратификация. Перед тем как приступить к анализу особенностей современной системы распространения оружия, было бы полезно вписать ее в контекст современных реалий. Описать основные послевоенные модели и тенденции развития глобальных военных расходов, военного потенциала и продаж оружия91. Конечно, эти глобальные тенденции обусловлены некоторыми существенными особенностями выделения бюджетных средств на вооружения92. Аналогичные тенденции просматриваются и в мировой торговле оружием. Но с начала 90-x гг. вследствие прекращения холодной войны и разрядки напряженности в мире объем закупок оружия развивающимися странами уменьшился как в денежном эквиваленте, так и в процентном отношении ко всему мировому импорту вооружений, который в настоящее время обнаруживает скорее циклические, чем структурные тенденции93. В связи с этими сдвигами, затронувшими экстенсивность и интенсивность мировой торговли оружием, изменились и модели ее стратификации94.

В географическом плане ни один регион мира, ни один континент не остается вне рамок современной системы торговли оружием, хотя между регионами и отдельными странами сохраняется значительное неравенство в том, что касается степени их участия в этой системе95. В соответствии с ростом числа производителей оружия в послевоенный период увеличилось и число покупателей оружия96. Начиная с 90-х гг. когда резко сократился русский экспорт оружия и усилилась международная конкуренция на рынке вооружений97. Хотя на протяжении всей послевоенной эпохи общая тенденция развития рынка вооружений была направлена в сторону увеличения разнообразия поставщиков и покупателей, сама система торговли оружием осталась строго иерархической. В плане того, что касается поставщиков, рынок стал менее концентрированным98. И все же, несмотря на это, на долю шести главных поставщиков оружия (США, Великобритании, Франции, Китая, России и Германии) по-прежнему приходится большая часть мирового экспорта оружия. Те же самые модели экспорта оружия воспроизводятся в странах третьего мира, хотя положение с поставками здесь несколько иное99. На рынке импорта оружия есть своя вполне сложившаяся иерархия, хотя это сфера значительно менее концентрированная, чем сфера продаж оружия100. Наряду с иерархичностью существуют и географические различия101:

- пространственные модели экспорта102 и импорта оружия сильно отличаются друг от друга. Это краткое описание главных тенденций эволюции послевоенной а торговли оружием можно свести к трем основным пунктам:

- степень прямого и косвенного участия разных стран мира в торговле оружием (какой бы разной она ни была) такова, что употребление понятия «глобсистема продажи оружия» выглядит вполне оправданным;

- пространственный размах современной торговли оружием наряду с удельным весом и быстротой связанных с ней трансакций — еще одно доказательство существования всеохватывающего мирового военного порядка103;

- современная торговля оружием способствует диффузии новейших систем вооружения и современного сверхмощного оружия104. Распространение оружия, ставшее таким образом, возможным в наше время105, способствуют перераспределению военных потенциалов в рамках глобальной системы. Но само распространение новейших видов оружия может быть правильно понято лишь с учетом того, что возможность налаживания военно-промышленного производства распространилась повсеместно.

Глобальное распространение технологических возможностей для производства вооружений в новое время. Основные мировые цивилизации, несомненно, производили оружие в значительных масштабах106. В начале современной эпохи близость к источникам сырья и центрам военной и политической власти были основными факторами, влияющими на географию производства оружия107.

Вообще-то в масштабах Европы передача военных технологий носила нерегулярный характер, но вот торговля оружием процветала108. Несмотря на распространение европейской военной техники, Западная Европа сохраняла свое технологическое превосходство109 вплоть до начала XX в. Индустриальный капитализм способствовал усилению диффузии военного производства, а также связанных с ним технологий110. Россия в частности, модернизировала свое военное производство в начале XX в. при содействии главных производителей оружия в Европе111.

Вместе с тем производство оружия стало более интернационализированным благодаря деятельности международных картелей и созданию зарубежных промышленных предприятий многими из ведущих компаний. С помощью этих двух механизмов технология вооружений и технология военного производства таких ключевых секторов оборонной промышленности, как самолетостроение, из стран-производителей первого эшелона распространились в страны второго и третьего эшелона. Но и в этом случае иерархия военно-производственных мощностей мало изменилась по сравнению с началом 20-х гг. ХХ в. и более регулировалась правительствами, точно так же, как это бы после войны до тех пор, пока лицензионное производство не достигло довоенного уровня.

Современные модели глобального производства ору географические масштабы, интенсивность, стратификация иинституциализация. Структура современного глобального военного производства представлена в таблице 1 Военный мировой порядок: структура производства оружия:

| | 1980 | 1993 |

| Производители оружия первого уровня | Соединенные Штаты | Соединенные Штаты |

| | Советский Союз | |

| Производители оружия второго уровня | Британия | Россия (СНГ) |

| | Франция | Британия |

| | Германия | Франция |

| | Япония | Германия |

| | Польша | Япония |

| | Италия | Китай |

| | Канада | Италия |

| | Чехословакия | Канада |

| | Нидерланды | Швеция |

| | Испания | Испания |

| | Швеция | Бельгия |

| | Швейцария | Швейцария |

| | Бельгия | Чешская Республика |

| | | Польша |

| | | Нидерланды |

| Производители оружия третьего уровня | Китай | Индия |

| | Индия | Израиль |

| | Израиль | Бразилия |

| | Югославия | Южная Корея |

| | Южная Африка | Аргентина |

| | Бразилия | Тайвань |

| | Южная Корея | Турция |

| | Аргентина | Пакистан |

| | Тайвань | Греция |

| | Турция | Сингапур |

| | Египет | Южная Африка |

| | Пакистан | Египет |

| | Северная Корея | Северная Корея |

| | Сингапур | Сербия |

| | Греция | Иран |

| | Ирак | Ирак |

| Производители оружия четвертого | Остальные страны | Остальные страны |

| уровня | | |

Пять характерных особенностей этой структуры заслуживает подробного рассмотрения.

Во-первых, Советский Союз и США, что не удивительно, лидировали в глобальном производстве оружия большую часть послевоенного периода, но сегодня США являются, без сомнения, главным производителем оружия. Со времен военно-промышленной революции в начале XIX в. разрыв в объемах военного производства между великими державами и второстепенными странами не был столь огромным. Если же принять во внимание военно-технологические возможности (подсчитанные в сумме затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), то разрыв будет еще больше.

Во-вторых, несмотря на этот разрыв, число государств второго и третьего эшелона со значительными возможностями военного производства, вероятно, больше, чем когда бы то ни было.

В-третьих, увеличение числа государств второго эшелона свидетельствует о восстановлении довоенного status quo (а быть может, и более раннего, отчасти повторяя историческую ситуацию с центрами производства оружия, сложившуюся в Средние века).

В-четвертых, производители оружия третьего эшелона теперь находятся преимущественно в тех регионах планеты, которые уже осуществили или осуществляют индустриализацию. Это означает существенное географическое перемещение центров производств оружия, поскольку в предыдущие исторические эпохи страны третьего эшелона расподагались, как правило, на окраинах Европы. Наконец, если говорить о распространенности производства оружия, то таблица отражает быструю диффузию военных технологий и военного производства в направлении на запад, на восток и на юг. Ни один регион мира не обходится ныне без двух, по крайней мере, центров местного военного производства, и нет ни одной страны, у которой вообще не было бы своего военного производства112. Каковы те ключевые процессы, которые послужили причиной этого исторического сдвига?

Капиталистическая индустриализации стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, которая с 70-х гг. XX в. происходила в ускоренном темпе, обеспечила их внутренними возможностями для налаживания собственного военного производства113. За время с 1960 по 1980 г. число развивающихся стран114, производящих сложные военные системы, почти удвоилось115. В результате снижения расходов на оборону с конца 80-х гг. оборонная промышленность всех стран столкнулась с проблемой роста цен, равно как и с проблемой промышленного перепроизводства116. Окончание холодной войны ускорило этот процесс. Европейские страны в качестве защитных мер от роста цен заключили соглашения по межнациональному сотрудничеству, совместному развитию и совместному производству, но вскоре они столкнулись и с проблемами перепроизводства. В 80-х гг. на Западе обозначилась новая тенденция:

- транснационализация оборонного производства117. К тому же, поскольку требования к реструктуризации промышленности все более возрастают, все чаще происходит слияние международных компаний, значительно увеличивается число корпоративных стратегических альянсов118. Такое развитие ведет к значительной транснационализации западной оборонной промышленности119, и процесс этот управляется коммерческой логикой в отличие от ориентации, прежде всего на свои внутренние запросы или потребности национальной безопасности.

В наше время, когда происходит снижение бюджетных средств на оборону, транснационализация оборонного производства предлагает способ поддержания производственного потенциала «национальной» оборонной промышленности120. Это в значительной степени обусловлено тем, что для многих крупных оборонных компаний «интернационализация — единственный способ консолидации, способствующий длительному выживанию на рынке121». Действительно, наличие чрезвычайно сложной сети взаимоотношений122 между производственными корпорациями разных стран означает, что произошел «сдвиг от традиционных моделей производства оружия отдельной страной в направлении к транснациональному развитию военных отраслей промышленности123 и изготовлению оружия». Но наряду с ними с целью развития или производства «местных» военных систем используются и другие формы сотрудничества — иногда с правительствами других развивающихся стран, иногда — с развитыми государствами124. Военно-технологическая революция конца XX в. — продукт «информационной эпохи125». Современные ключевые технологии126 в частности, в значительной степени являются технологиями двойного назначения127. Некоторые считают, что множество военно-технологических инноваций являются теперь продуктом этого эффекта «сопряжения» («spin-on effect»), поскольку достижения в сфере гражданских технологий128 сознательно используются для военных целей129. В результате, согласно У. С. Карусу130, «все больше стран получают доступ ко многим из технологий, которые необходимы для осуществления военно-технологической революции131».