Диссертация на соискание ученой степени

| Вид материала | Диссертация |

СодержаниеС помощью контактных литолитических препаратов Пункция желчного пузыря Выделение пузырного протока |

- Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 1614.07kb.

- М. С. Тарков Математические модели и методы отображения задач обработки изображений, 17.1kb.

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2079.82kb.

- Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук, 5248.42kb.

- Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских, 907.5kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3924.03kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2781.79kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2577.32kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2127.42kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3107.61kb.

^ С ПОМОЩЬЮ КОНТАКТНЫХ ЛИТОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

- Характеристика наблюдений и методика введения препаратов

Резидуальнай холедохолитиаз является одной из главных причин повторных операций на желчных путях. По данным Всемирного союза хирургов, после ежегодно выполняемых холецистэкомий (более 1 млн.) в желчных протоках остаются «забытыми» камни не менее, чем у 15 тысяч больных. В СССР количество операций на протоках за 40 лет возросло в 27 раз, а частота выявления оставленных камней составляет около 5% /43, 60, 71, 74, 75, 79, 143, 179, 180, 194, 219, 314/.

Основным методом лечения таких больных является хирургический, риск которого довольно высок, особенно у больных пожилого и старческого возраста. Кроме того, ситуация сложена и в деонтологическом плане. Обнаружение камней в холедохе при контрольной фистулографии заставляет хирурга предлагать больному вместо выписки из стационара повторную операцию. Сложность повторных оперативных вмешательств на желчных путях и довольно высокая послеоперационная летальность были тем побудительным мотивом, который заставлял клиницистов искать эффективные методы лечения резидуальных камней, которые могли бы явиться альтернативой операции. Так, были разработаны и внедрены в клиническую практику эндоскопическая папиллотомия, неоперативное извлечение камней, литотрипсия, промывание желчных протоков и растворение конкрементов.

Эндоскопическая папиллотомия применяется в настоящее время довольно широко, однако, главным образом в специализированных учреждениях, располагающих кадрами эндоскопистов высокой квалификации и необходимым инструментарием и оборудованием. Это вмешательство может сопровождаться рядом осложнений в момент его выполнения, а также в ранние и отдаленные сроки. Следует учитывать и тот несомненный факт, что папиллотомия приводит к нарушению автономности желчных путей со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Если выполнение папиллотомии, безусловно, показано при сочетании холедохолитиаза со стенозом терминального отдела холедоха, то в случае отсутствия последнего применение ее в качестве оптимального метода дискутабельно /11, 82, 128, 168, 236, 306, 310, 375/.

Неоперативное извлечение конкрементов из желчных путей также используется с целью избежать повторной операции. Накопленный отдельными авторами опыт свидетельствует о сложности этой процедуры, необходимости специальных, зачастую оригинальных инструментов. Частота осложнений составляет от 3,4 до 8,3%, а выполнение манипуляций по удалению камней нередко сопряжено с повышенной лучевой нагрузкой на персонал /75, 117, 194, 401, 436/.

Судя по публикациям последних лет, перспективным методом считается дробление камней холедоха как с помощью контактного, так и экстракорпорального способов, однако эффективность литотрипсии значительно снижается при наличии множественных или мелких камней желчных протоков /336, 378, 381, 389, 419, 444, 477, 514, 518/. В таких случаях положительный результат может быть достигнут путем их промывания и, таким образом, вымывания камней, а точнее проталкивания их через большой дуоденальный сосок. Очень точно смысл этой процедуры передает англоязычный термин «flushing effect», то есть эффект струи. Необходимое для этого повышение давления вводимой жидкости достигается использованием шприца Жане, однако гиперпрессия может привести в возникновению острого холангита или панкреатита. А.И.Нечай и соавт. (1987), применив промывание желчных протоков в режиме гиперпрессии, считают, что его не следует рассматривать как «самостоятельный и окончательный метод при лечении оставленных камней, но если на холангиограммах обнаруживаются признаки небольших включений, то в ряде случаев больных несомненно можно избавить от «замазки» и мелких камней этим простым способом» /194/.

Резюмируя сказанное, можно видеть, что растворение камней желчных протоков является наиболее предпочтительным методом при условии применения нетоксических, не обладающих повреждающим воздействием на ткани и в то же время достаточно мощных литолитических препаратов /420, 424, 428/. После синтеза монооктаноина оказалось, что он в значительной степени отвечает этим требованиям. Эффективность растворения камней желчных протоков с его помощью достигала 65-83% /178, 231/.

Мы применили отечественный аналог монооктаноина – октаглин (ОГ) для растворения камней желчных протоков у 26 больных (табл. 31). В 25 наблюдениях имел место резидуальный холедохолитиаз, в одном наблюдении была предпринята попытка растворения изолированного камня холедоха у больного с острым бескаменным холециститом после купирования приступа через холецистостомический дренаж.

Как следует из данных, приведенных в таблице, у 20 из 26 больных лечение с помощью растворителей начиналось в среднем через месяц после операции, причем в ряде наблюдений после безуспешных попыток вымыть камни из протока. В 11 из 26 случаев было «забыто» два и более камней. По данным поляризационной микроскопии желчи, чистые холестериновые конкременты диагностированы только в 16 наблюдениях. У половины пациентов литолитические препараты вводились через тонкий дренаж культи пузырного протока. Таким образом, можно видеть, что наблюдаемый контингент больных являлся достаточно сложным в плане прогноза эффективности лечения.

Таблица 31

Основные параметры, характеризующие группу больных, которым проводилось растворение камней желчных протоков

| Параметры | Вид дренажа | Все- го | ||||

| Дренаж пузыр- ного прото- ка | Т-обра- зный дренаж холедо- ха | Дренаж Вишнев- ского | ЛХС | Чрезкож- ная холан- гиостома | ||

| Сроки от опера-ции до начала литолиза: - до 2 недель - до месяца - до 2 месяцев - 2 месяца и больше | 2 8 3 - | 1 6 1 1 | - - 2 - | 1 - - - | - - - 1 | 4 14 6 2 |

| Число камней: - один - два - три и больше | 5 4 4 | 7 1 1 | 2 - - | 1 - - | - - 1 | 15 5 6 |

| Вид растворителя: - октаглин - октаглин с дополнительным растворителем | 11 2 | 7 2 | 2 - | 1 - | 1 - | 22 4 |

| Состав камней по данным МПЖ - чистые холестериновые - с примесью солей извести или пигмента | 9 4 | 4 5 | 2 - | 1 - | - 1 | 16 10 |

| Всего по каждому параметру | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 26 |

У большинства пациентов в качестве литолитического средства использовали только один препарат – октаглин. В большинстве публикаций, касающихся растворения резидуальных камней желчных протоков с помощью монооктаноина, число наблюдений сравнительно невелико, тем не менее методика его введения разработана достаточно детально. Вновь следует подчеркнуть, что особенности этой методики связаны прежде всего с физико-химическими свойствами применяемого коммерческого препарата «Кампул-8210», который обладает высокой вязкостью, густеет и даже кристаллизуется при комнатной температуре, поэтому для его введения необходим специальный инжектор (насос) с автоматическим устройством для подогрева препарата.

Важным моментом считается также проведение через дренаж холедоха катетера, дистальный конец которого устанавливается в непосредственной близости от камня. Как уже отмечалось, применяемый нами октаглин обладает в отличие от своего американского аналога сравнительно низкой вязкостью и не загустевает при комнатной температуре. Это позволили вводить его через обычную одноразовую систему для переливания крови без предварительного подогрева, применения какой-либо специальной аппаратуры и дополнительной катетеризации протоков. У 3 больных лечение было прервано по различным причинам на 2, 4 и 6 суток. Двое пациентов во время неосторожного обращения с дренажом выдернули его, у одной с резидуальным холедохолитизом и стенозом большого дуоденального соска и явлениями рецидивирующего холангита, развившемся через 1,5 года после холецистэктомии, была выполнена чрезкожная чрезпеченочная холангиостомия иглой Лундерквиста. Через двое суток от начала лечения явления острого холангита начали прогрессировать, и больная была оперирована. Их холедоха извлечены множественные камни и произведена папиллосфинктеропластика. Надо отметить, что в литературе имеются высказывания о том, что наличие стеноза является противопоказанием к контактному растворению камней, однако другое наше наблюдение свидетельствует о чрезмерной категоричности такого утверждения.

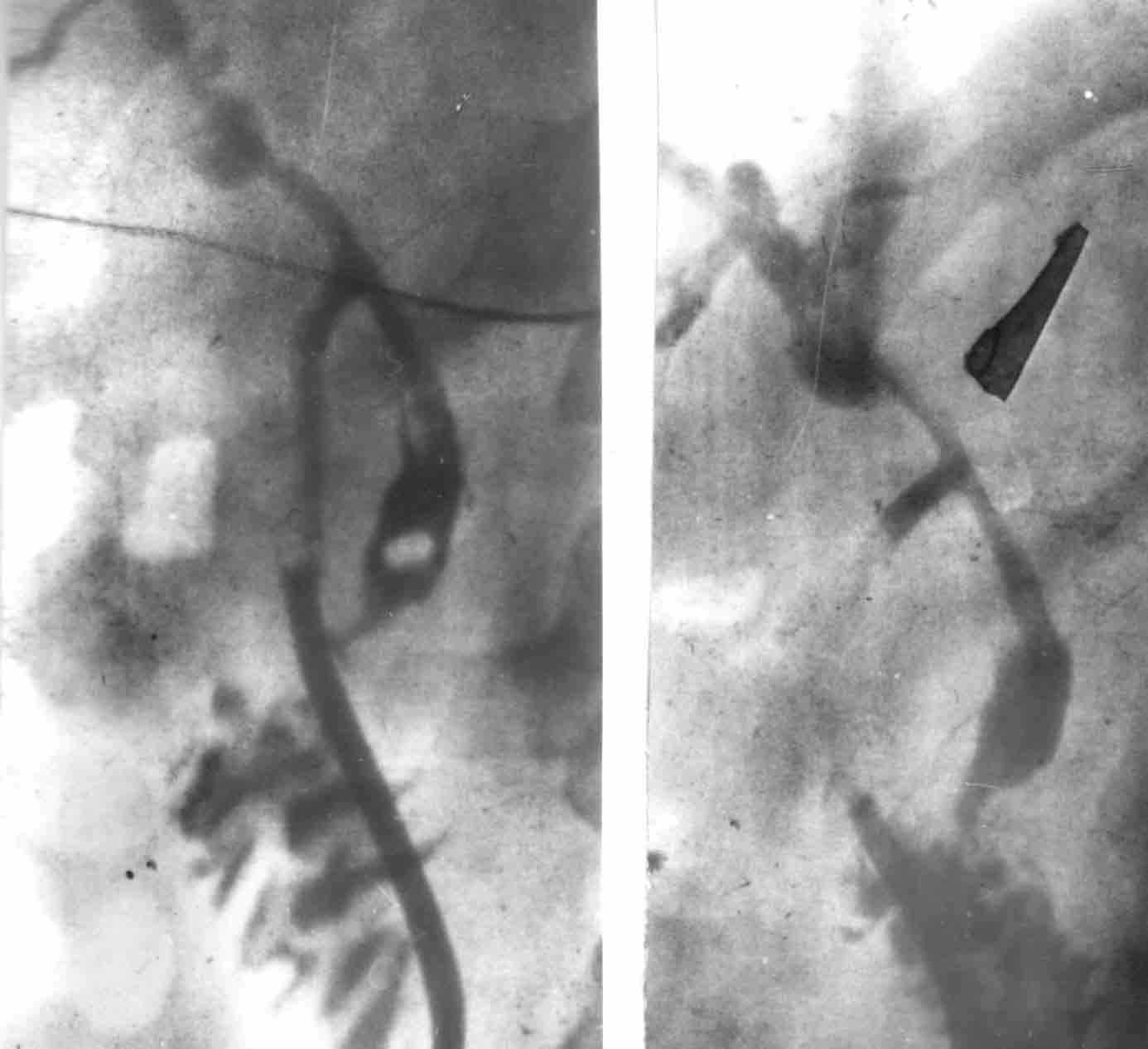

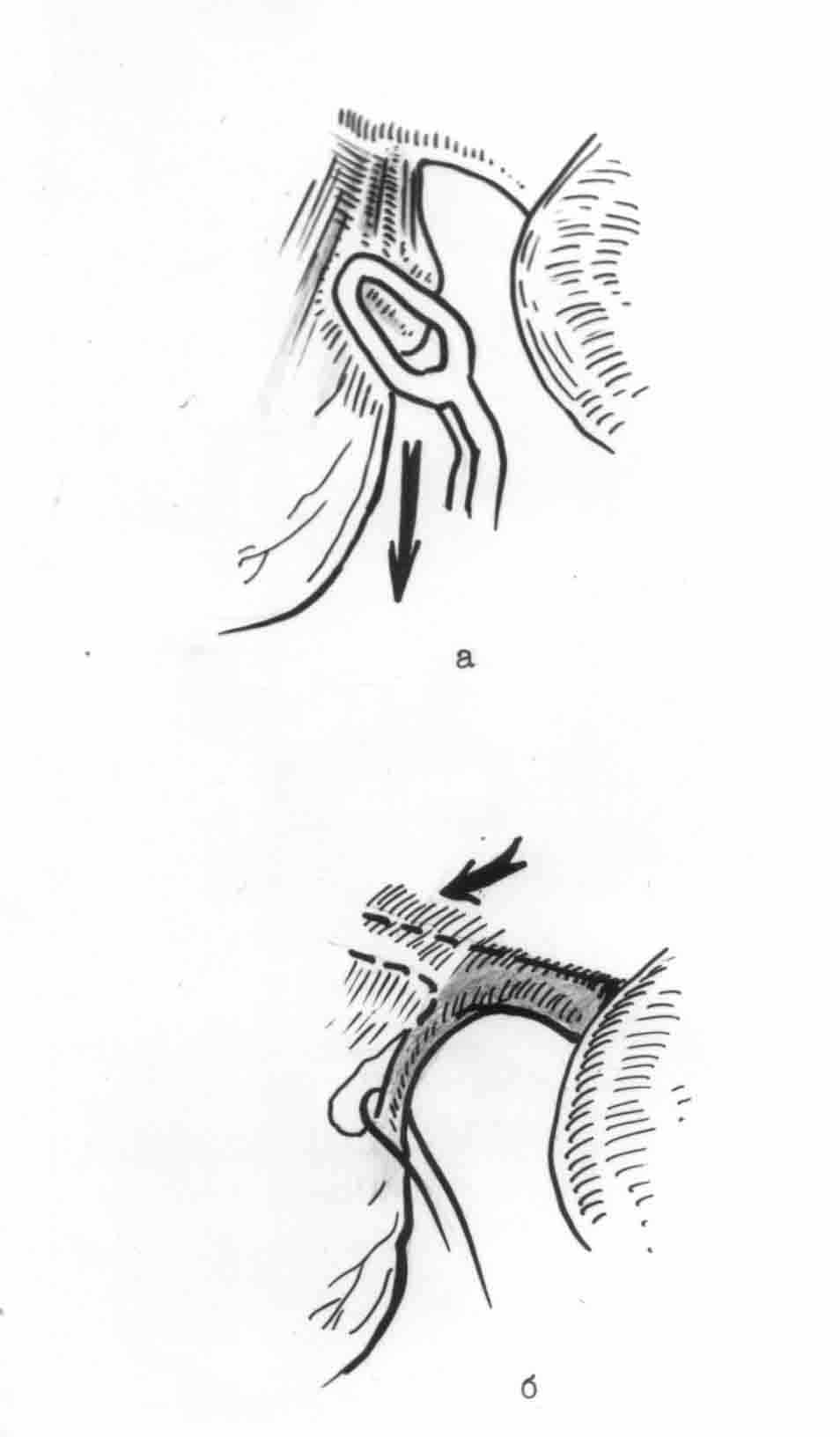

Больная В.А., 68 лет (история болезни № 2478), поступила в клинику 26 ноября 1988 года. На основании данных комплексного обследования поставлен диагноз: острый калькулезный холецистит, холедохолитиаз, механическая желтуха. Оперирована в связи с не разрешающейся желтухой. Выполнена холецистэктомия, холедохотомия. Из просвета холедоха выделилась мутная желчь с хлопьями (холангит). При ревизии желчных протоков конкрементов в них не обнаружено. В связи с тяжелым состояние больной объем операции ограничен наружным дренирование холедоха ко Керру. Во время контрольной холангиогафии через 12 дней после операции в холедохе обнаружен камень диаметром около 15 мм, располагающийся в его терминальном отделе (рис. 18 а). при поляризационной микроскопии желчи в составе камня определены примеси извести и пигмента. Тем не менее решено начать капельное введение октаглина с периодическим добавлением раствора цитрата натрия. Лечение проводилось с перерывами из-за усиливающихся болей и периодических атак холангита – 18 суток. Удалось добиться полного растворения камня (рис. 18 б), однако явления холангита продолжали удерживаться. В связи с технической невозможностью выполнения эндоскопической папиллотомии больная была повторно оперирована. При ревизии в холедохе конкремента не обнаружено, но выявлен стеноз большого дуоденального соска III степени. Выполнена папиллосфинктеропластика. Выздоровление.

Таким образом, планируемый курс лечения удалось провести у 23 человек. Во всех наблюдениях применялся инфузионно-капельный способ введения препаратов. Сроки лечения и общие дозы растворителей варьировали в очень широких пределах: соответственно от 6 до 35 суток и от 330 до 2750 мл. Основными критериями, определяющими скорость введения препаратов, являлись сомочувствие больных и величина давления в холедохе, которую старались удерживать на уровне не выше 250 мм водного столба /396, 437/.

а б

Рис. 18. Контактное растворение крупного камня холедоха у больной В.А.Е. (история болезни № 24478) со стенозом

большого дуоденального соска:

а) до начала лечения;

б) после окончания лечения

6.2. Клиническая картина и побочные эффекты

в процессе лечения

Во всех наблюдениях проводился детальный анализ возникающих в процессе лечения клинических патологических проявлений (табл. 32).

Таблица 32

Частота и выраженность клинических патологических симптомов

в процессе контактного растворения камней желчных протоков

| Симптом | Выраженность и частота патологических симптомов | Все- го | ||||||||

| Слабо | Умеренно | Сильно | ||||||||

| Часто | Пери- оди- чес- ки | Ред- ко | Часто | Пери- оди- чес- ки | Ред- ко | Часто | Пери- оди- чес- ки | Ред- ко | ||

| Боли в жи-воте | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | 22 |

| Тошнота | 1 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 |

| Рвота | - | 2 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 |

| Диарея | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 |

| Метеоризм | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

| Лихорадка | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |

| Желтуха | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 6 |

| Аллергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Всего | | 59 | | | 16 | | | | | 75 |

Как следует из таблицы, практически у всех больных на фоне введения препаратов возникал болевой синдром различной степени выраженности. Силы колики боли не достигали ни в одном наблюдении, имеющие тупой характер, локализующиеся в подложечной области и правом подреберье. Появление болей было чаще связано с моментом введения препаратов. Уменьшение введения скорости введения, как правило, приводило к уменьшению или исчезновению болевого синдрома. У большинства пациентов имели место тошнота и рвота, однако, обычно они возникали эпизодически, не носили выраженного характера и не являлись препятствием для проведения лечения. Появление диареи наблюдали всего в 8 случаях, причем только в двух она потребовала проведения соответствующей терапии. У 6 пациентов на фоне лечения отмечалась желтуха, однако у четырех из них она имела место до начала растворения и была обусловлена не купирующейся непроходимостью желчных протоков. У 3 больных имели место симптомы холангита.

Суммируя сказанное, можно видеть, что процесс литолиза камней желчных протоков протекал без выраженных проявлений и побочных эффектов у большинства больных, что согласуется с данными литературы /406, 410/. Вместе с тем патологическая клиническая картина была более разнообразной, чем в группе пациентов, которым проводилось контактное растворение камней желчного пузыря и включала такие симптомы, как лихорадка и желтуха. По-видимому, это связано с тем, что при растворении камней холедоха литолитические препараты попадают в большом количестве и с большей скоростью непосредственно в просвет желчных протоков и кишок, причем их поступление в магистральные желчные протоки на фоне нарушений проходимости последних. Результаты анализа клинической картины в наших наблюдениях согласуются с аналогичными исследованиями других авторов. Согласно им при применении препарата «Кампул-8210» основными патологическими симптомами являлись нередко выраженные боли в животе и диарея /347, 410, 437/. Кроме того, у части пациентов наблюдались также тошнота, рвота и лихорадка. В единичных случаях возникали дуоденальные эрозии и язвы /360/. Появление болей и диспептических расстройств связывают с повышением давления в желчевыводящих путях, однако эта точка зрения в ряде исследований не находит подтверждения /360, 369, 465/.

Учитывая непосредственное поступление препарата в просвет холедоха и двенадцатиперстной кишки, возможность возникновения на этом фоне острых повреждений слизистой двенадцатиперстной кишки, мы выполняли до и после окончания лечения фиброгастродуоденоскопию. Что касается исходных изменений, то в 3 случаях отмечена рубцовая деформация двенадцатиперстной кишки, в остальных – явления хронического атрофического гастрита. Ни в одном наблюдении возникновения острых эрозий или язв после прекращения растворения выявлено не было. Двум больным с язвенной болезнью в анамнезе проводилась в полном объеме противоязвенная терапия.

Кроме клинических проявлений, изучалась динамика лабораторных показателей (табл. 33).

Таблица 33

Динамика основных лабораторных показателей в процессе

растворения камней желчных протоков

| Показатель | Исходный уровень | Характер динамики | |||

| Норма | Патоло- гия | Нет четкой динамики | Положи- тельная динамика | Отрица- тельная динамика | |

| Эритроциты | 21 | 2 | 21 | 2 | - |

| Гемоглобин | 21 | 2 | 21 | 2 | - |

| СОЭ | 5 | 17 | 12 | 11 | - |

| Лейкоциты | 17 | 6 | 17 | 6 | - |

| Билирубин | 17 | 6 | 17 | 4 | 2 |

| АСТ | 12 | 11 | 16 | 6 | 1 |

| АЛТ | 6 | 17 | 13 | 8 | 1 |

| Щелочная фосфатаза | 19 | 4 | 20 | 2 | 1 |

| Амилаза | 21 | 2 | 22 | 1 | - |

| Мочевина | 20 | 3 | 21 | 2 | - |

| Общий анализ мочи | 20 | 3 | 22 | 1 | - |

| ВСЕГО: | 179 | 73 | 202 | 45 | 5 |

Как следует из данных, приведенных в таблице, большинство исследуемых показателей не претерпевали существенных изменений. В единичных случаях зафиксирована отрицательная динамика со стороны аминотрансфераз, однако характер этих изменений не позволяет сделать каких-либо определенных выводов. Вместе с тем можно констатировать, что у наблюдаемых нами больных введение октаглина и дополнительных растворителей не сопровождалось какими-то явными направленными изменениями со стороны анализов крови, мочи, функциональных проб печени, что согласуется с данными литературы /429/.

6.3. Оценка результатов лечения

Как уже отмечалось, лечение с помощью литолитических препаратов удалось провести в планируемые сроки у 23 пациентов. Об эффективности растворения судили главным образом по данным рентгенотелевизионной фистулохолангиоскопии и фистулохолангиографии. Первое контрольное обследование проводилось через 6-9 суток от начала введения препаратов. В отличие от больных с острым калькулезным холециститом УЗС почти не применялось, так как четкая визуализация холедоха, особенно терминального отдела, с его помощью невозможна. Наиболее достоверными признаками эффективного литолиза являлись уменьшение размеров, числа и исчезновение теней конкрементов, о чем достоверно позволяли судить данные рентгенотелевизионного исследования желчных протоков (табл. 34).

Таблица 34

Частота признаков эффективности литолиза

камней желчных протоков

| Признак | Число больных |

| «Обрыв» болей в животе | 2 |

| Уменьшение или исчезновение акустической плотности камней | - |

| Уменьшение размера или числа камней | 6 |

| Появление теней «новых» камней | - |

| Выделение фрагментов камней по дренажу | - |

| Уменьшение диаметра холедоха | 4 |

| Исчезновение теней камней | 18 |

| Всего | 30 |

В 4 наблюдениях было констатировано явное уменьшение диаметра расширенного холедоха, что, по-видимому, также следует относить к косвенным, но важным диагностическим признаком, свидетельствующим о восстановлении проходимости желчных протоков после растворения находящихся в них камней. Как следует из таблицы 34, мы не наблюдали фрагментация камней с появлением теней «новых» конкрементов, а также выделение продуктов дезинтеграции камней по наружному дренажу.

В литературе имеются сведения, что одним их важных прогностических критериев отрицательного результата растворения является отсутствие положительной динамики в течение 7-10 дней /360/. Наши данные согласуются с этой точкой зрения лишь отчасти. Так, у 3 больных мы констатировали полное исчезновение теней конкрементов уже через 6-8 дней, но в других 3 наблюдениях настойчивое проведение лечения, несмотря на отсутствие положительной динамики через 9-13 дней, привело к полному растворению камней в сроки от 28 до 39 дней. Иллюстрациями к сказанному могут служить две истории болезни.

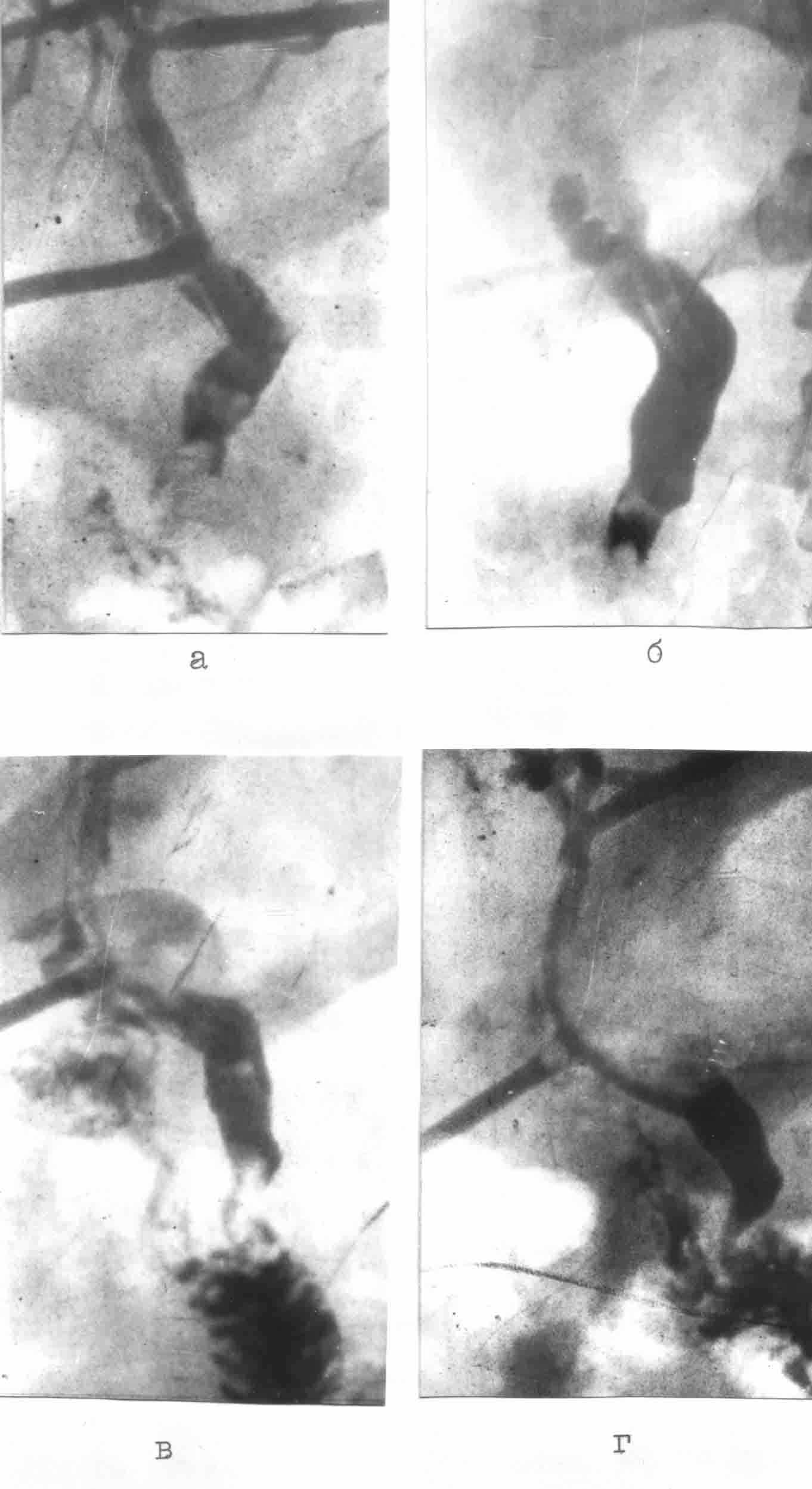

Больная В.Н.У., 48 лет (история болезни № 10401), поступила в клинику 31 мая 1990 года в плановом порядке с диагнозом : хронический калькулезный холецисто-панкреатит. 5 июня выполнена холецистэктомия, во время интраоперационной холангиографии диагностирован холедохолитиаз. Произведена холедохолитотомия, наружное дренирование холедоха Т-образным дренажом. 14 июня во время контрольной фистулографии в терминальном отделе холедоха обнаружена тень конкремента диаметром около 5-7 мм (рис. 19 а). При повторной фистулографии 22 июня констатирована аналогичная картина. Данные поляризационной микроскопии желчи подтвердили наличие камня и свидетельствовали о его холестериновом составе. 26 июня, то есть через 21 день после операции начато введение октаглина инфузионно-капельным способом. Суточная доза составляла 40-60 мл. в первые два дня отмечались слабые боли в подложечной области, которые сменились дискомфортным ощущением, и затем исчезли. На 6 день от начала лечения имела место трехкратная диарея. Общее самочувствие оставалось удовлетворительным. Контрольная фистулография выполнена 3 июля, то есть через 7 суток от начала введения октаглина (рис. 19 б). Контрастом заполнены нерасширенные внутрипеченочные протоки и гепатохоледох. Диаметр его – 10 мм, теней, подозрительных на конкременты, выявлено. Лечение прекращено, общая доза октаглина составила 330 мл, дренаж извлечен, и больная выписана на амбулаторное долечивание.

а б

Рис. 19. Контактное растворение камня холедоха в течение 6 суток у больной В.Н.У. (история болезни № 10401):

а) до начала лечения;

б) после лечения

Больная Н.Е.Г., 46 лет (история болезни № 10665), поступила в клинику в плановом порядке 5 июня 1990 года с диагнозом: хронический калькулезный холецистит, холедохолитиаз. 12 июня оперирована, выполнена холецистэктомия, холедохолитотомия, Т-образный дренаж холедоха. Из холедоха извлечено несколько конкрементов, зонд с оливой диаметром 5 мм свободно прошел через большой дуоденальный сосок. Контрольная холангиография на операционном столе не производилась по техническим причинам. Послеоперационный период протекал гладко. Через 16 дней после операции перед предполагаемым удалением дренажа сделан контрольный снимок, на котором четко определены тени множественных оставленных в протоке камней (рис. 20 а). При поляризационной микроскопии желчи диагноз холедохолитиаза подтвержден. В желчи обнаружены твердые кристаллы холестерина, микросферолиты карбоната кальция и микролиты пигмента. Проведение пробы на растворимость кристаллов показало, что кристаллы холестерина лизируются октаглином, микросферолиты подвергаются лизису цитратом натрия, а микролиты пигмента растворить не удается. Тем не менее решено начать введение октаглина с периодическим добавлением раствора цитрата натрия. Введение проводилось инфузионно-капельным способом. Суточная доза достигала 50 мл. Больная отмечала незначительные боли и чувство распирания в правом подреберье, однократную рвоту в первый день лечения. В дальнейшем самочувствие оставалось удовлетворительным. Через 18 дней при контрольной фистулографии было обнаружено расширение холедоха и тени конкрементов в его терминальном отделе. Эвакуация контраста в двенадцатиперстную кишку отсутствовала (рис. 20 б). учитывая просьбу больной, лечение было продолжено. Еще через 20 дней при фистулографии обнаружено, что проходимость большого дуоденального соска восстановлена, но тени конкрементов еще определяются (рис. 20 в). Принимая во внимание категорический отказ больной от повторной операции на желчных путях, продолжалось введение октаглина с перерывами в 1-2 дня. Общее самочувствие больной не страдало. 30 августа при очередной фистулографии обнаружено, что холедох не расширен, тень его однородна. Терминальный отдел несколько сужен, однако проходимость контраста в двенадцатиперстную кишку не нарушена (рис. 20 г). Достижение эффекта при периодичности введения и низкой объемной скорости перфузии свидетельствует в данном случае в пользу того, что положительный результат связан не с вымыванием камней, а с из разрушением до мельчайших частиц, либо с истинным растворением. Продолжительность курса лечения составила 39 суток, общая доза введенных препаратов – 1675 мл.

Рис. 20. Контактное растворение множественных камней холедоха в течение 39 суток у больной Н.Е.Г. (история болезни № 10665):

а) до лечения; б, в) в процессе лечения; г) после лечения

Лечение резидуальных камней протоков с помощью контактных растворителей, проведенное у 23 больных, позволило добиться успеха в 18 наблюдениях.

Основные параметры клинических наблюдений в зависимости от эффекта литолиза представлены в табл. 35.

Таблица 35

Основные параметры клинических наблюдений в зависимости от эффекта литолиза камней желчных протоков

| Характер параметра | Полное растворение | Частичное растворение или отсутствует | Всего |

| Число камней: один два три и более | 12 3 3 | 2 1 2 | 14 4 5 |

| Размер камней: менее 5 мм 5-10 мм 10-15 мм более 15 мм | - 13 5 - | 1 2 2 - | 1 15 7 - |

| Состав камней (поданным МПЖ): -холестериновые -холестериново-известковые -холестериново-пигментные -холестериново-известково-пигментные -пигментные | 12 1 1 4 - | 2 2 - - 1 | 14 3 1 4 1 |

| Сроки лечения: до 12 суток 12-18 суток более 18 суток | 5 8 5 | - 1 4 | 5 9 9 |

| Общая доза растворителей: -до 500 мл -500-1000 мл -1000-1500 мл -более 1500 мл | 1 9 4 4 | 1 - 2 2 | 2 9 6 6 |

Исходя из результатов сопоставления можно предположить, что факторами прогностически не благоприятными в отношении эффекта растворения, могут явиться: 1) наличие множественных камней; 2) то, что они не являются мелкими; 3) примесь в их составе извести или пигмента. Индивидуальный анализ наблюдений подтверждает это предположение. Так, у одной больной не удалось растворить пигментный камень диаметром более 10 мм, в 3 случаях неудачного лечения имели место множественные камни, причем в двух - холестериново-известкового состава. У одного больного с острым бескаменным холециститом и одиночным камнем холедоха диаметром 15 мм была предпринята попытка растворить этот камень через лапароскопическую холецистостому. Неудача была, по-видимому, обусловлена отсутствием непосредственного воздействия литолитического препарата на камень и значительным размером последнего.

6.4. Контактное растворение камней желчных протоков

и техника холецистэктомии

Возможность успешного растворения резидуальных камей может быть реализована только при наличии наружного дренажа желчных путей. Таким образом, важное практическое значение приобретают такие вопросы, как оценка пригодности наиболее распространенных в хирургии желчных путей наружных дренажей для введения литолитических препаратов, показания к дренированию, а также узловые моменты его техники /93, 286/.

В наших наблюдениях у половины больных растворители вводились по дренажу культи пузырного протока. Внутренний диаметр дренажа составлял около 1 мм, однако низкая вязкость октаглина позволяла использовать этот дренаж для инфузии препаратов в таком же темпе, как и через дренажи гораздо более крупного калибра (Т-образный и дренаж Вишневского). Так, колебания величины суточной дозы у больных с дренажем пузырного протока варьировали от 33 до 100 мл, у больных и Т-образным дренажем – от 42 до 100 мл, с дренажем Вишневского – от 54 до 100 мл (табл. 36).

Таблица 36

Скорость введения литолитических препаратов

в зависимости от вида дренажа желчных путей

| Суточная доза (мл) | Вид дренажа | Все- го | ||||

| Дренаж пузыр- ного прото- ка | Т-обра- зный дренаж холедо- ха | Дренаж Вишнев- ского | ЛХС | Чрезкож- ная холан- гиостома | ||

| 30-40 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |

| 40-50 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |

| 50-60 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |

| 60-70 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |

| 70-80 | 2 | - | - | - | - | 2 |

| 80-90 | 2 | - | - | - | - | 2 |

| 90-110 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 9 |

| Всего | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 26 |

Таким образом, тонкий дренаж пузырного протока может быть широко использован не только для декомпрессии желчных путей, но и для лечения резидуального холедохолитиаза с помощью контактных растворителей. Это тем более важно, что зачастую относится к случаям, когда холедохолитиаз манифестирует клинически и не выявляется рентгенологически. В качестве иллюстрации к сказанному можно привести следующее наблюдение.

Больная К.Т.К., 41 года (история болезни № 24877), поступила в клинику 2 декабря 1987 года с диагнозом: острый калькулезный холецистит. Диагноз поставлен на основании данных клинического и ультразвукового исследования. Через 2 недели купирования острых явлений больная оперирована. Обнаружена водянка желчного пузыря; признаков холедохолитиаза, желчной гипертензии не выявлено. Для выполнения операционной холангиографии в холедох через культю пузырного протока введен и герметично укреплен дренаж тонкий дренаж, однако полученные снимки оказались недостаточно информативными из-за качества пленки. Несмотря на отсутствие клинических и интраоперационных признаков холедохолитиаза, желчной гипертензии, отключение желчного пузыря, дренаж культи пузырного протока оставлен.

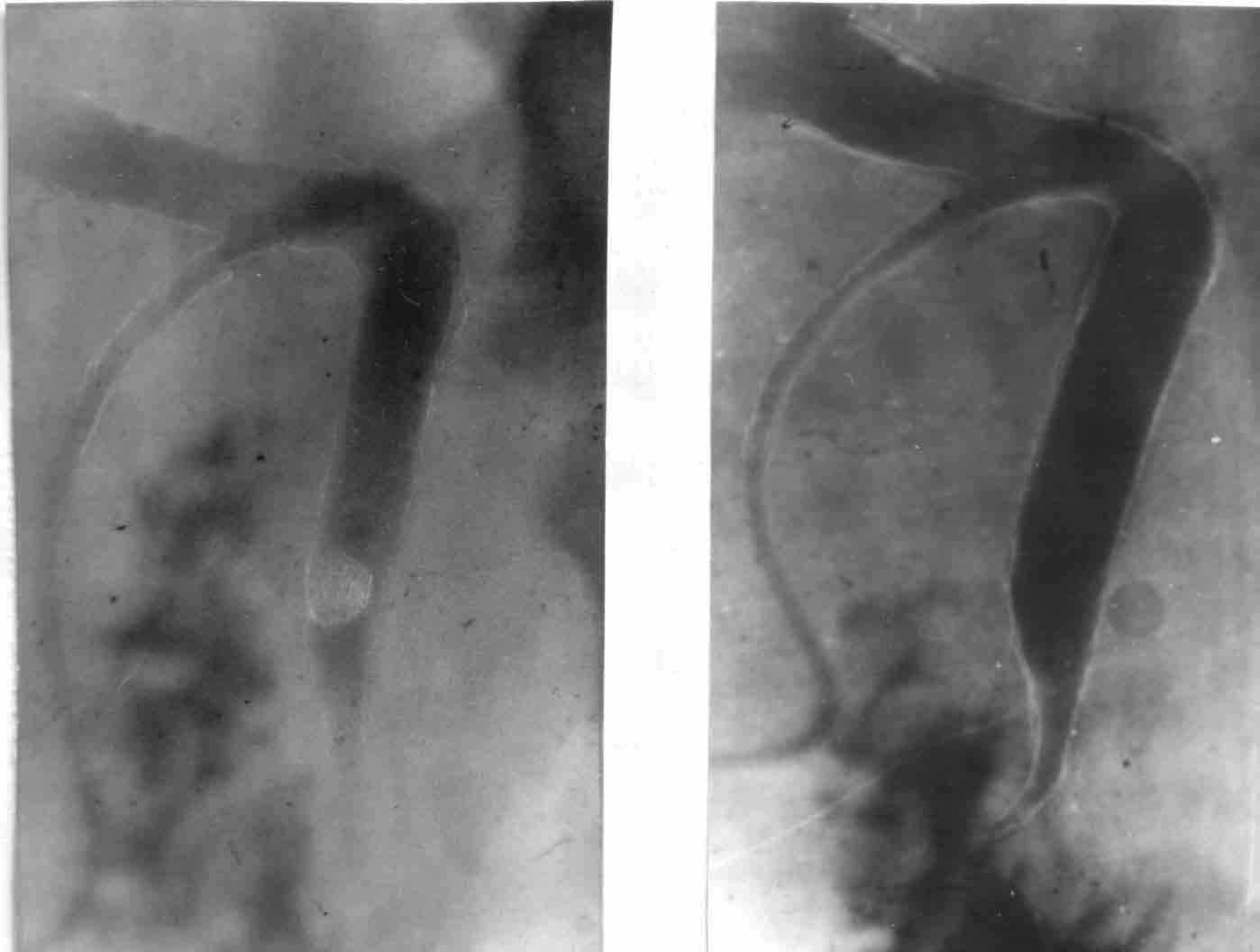

Через 6 суток после операции выполнена холефистулография, во время которой обнаружен камень дистального отдела холедоха диаметром около 6-7 мм (рис. 21 а). при поляризационной микроскопии желчи диагноз холедохолитиаза подтвержден и констатирован холестериновый состав камня. Начато введение октаглина инфузионно-капельным способом. Суточная доза достигала 100 мл. препарат вводился в течение двух недель. Самочувствие больной на протяжении всего курса лечения оставалось удовлетворительным. Побочных явлений не отмечено. При контрольной фистулографии через 14 суток от начала лечения обнаружено, что тень гепатохоледоха однородна и нарушений эвакуации контраста в двенадцатиперстную кишку нет (рис. 21 б).

а б

Рис. 21. Контактное растворение бессимптомного резидуального камня через дренаж культи пузырного протока

у больной К.Т.К. (история болезни № 24877):

а) до лечения; б) после лечения

Полученные нами данные свидетельствуют о целесообразности возвращения к вопросу о показаниях к декомпрессионному дренированию холедоха через культю пузырного протока. В нашей клинике такое дренирование используется довольно широко, что связано с реализацией на практике основных положений теории желчной гипертензии. Эти положения находят в целом положительный отклик в среде хирургов, однако в последние годы ряд исследователей скептически оценивают целесообразность широкого применения дренажа пузырного протока /3, 86, 87, 112, 117/. К недостаткам такой тактики относятся удлинение времени операции, технические сложности, которые могут возникнуть при очень узком пузырном протоке. Хорошо известна также ситуация, когда хирург не находит нужным использовать этот дренаж, так как не выполняет операционную холангиографию, либо использует для этого другой способ введения контраста в холедох. Главным аргументом сдержанного отношения у широкому декомпрессионному дренированию тонким дренажом является мнение, что опасность послеоперационных осложнений, якобы возрастающая без такой декомпрессии желчных путей, преувеличена. Не оспаривая этих положений в настоящей работе, следует подчеркнуть, что результаты, полученные нами, свидетельствуют все же о целесообразности расширения показаний к использованию дренажа пузырного протока при холецистэктомии, причем не только и не столько имея в виду его декомпрессионное воздействие, а учитывая реальную возможность избавить больного с резидуальным холедохолитиазом от повторной операции на желчных путях. По нашему мнению, дренаж пузырного протока должен быть оставлен во всех случаях, когда холангиография по каким-либо причинам не выполнялась, либо ее информативность вызывает сомнения.

Тезис о расширении показаний к дренированию пузырного протока диктует целесообразность повторного рассмотрения техники его выполнения. Вопросы техники холецистэктомии с дренажом пузырного протока в течение многих лет разрабатывались в нашей клинике под руководством профессора Д.Л.Пиковского, что отражено в многочисленных публикациях /3, 86, 87, 123, 213/. Тем не менее мы считаем, что с учетом данных, полученных нами, следует еще раз вернуться к этому, обратив внимание на отдельные детали, которые не так подробно освещены в литературе, но могут иметь важное практическое значение.

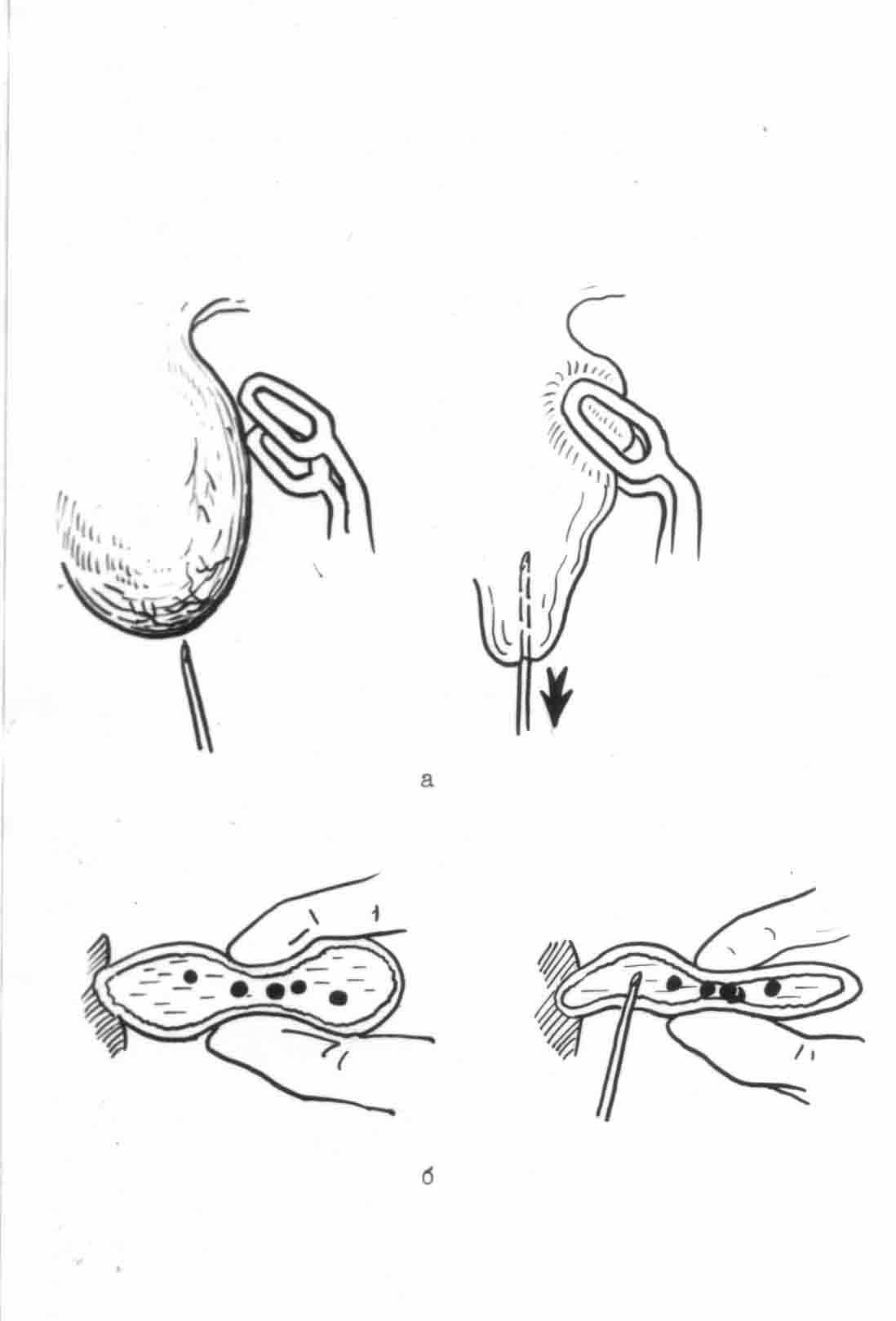

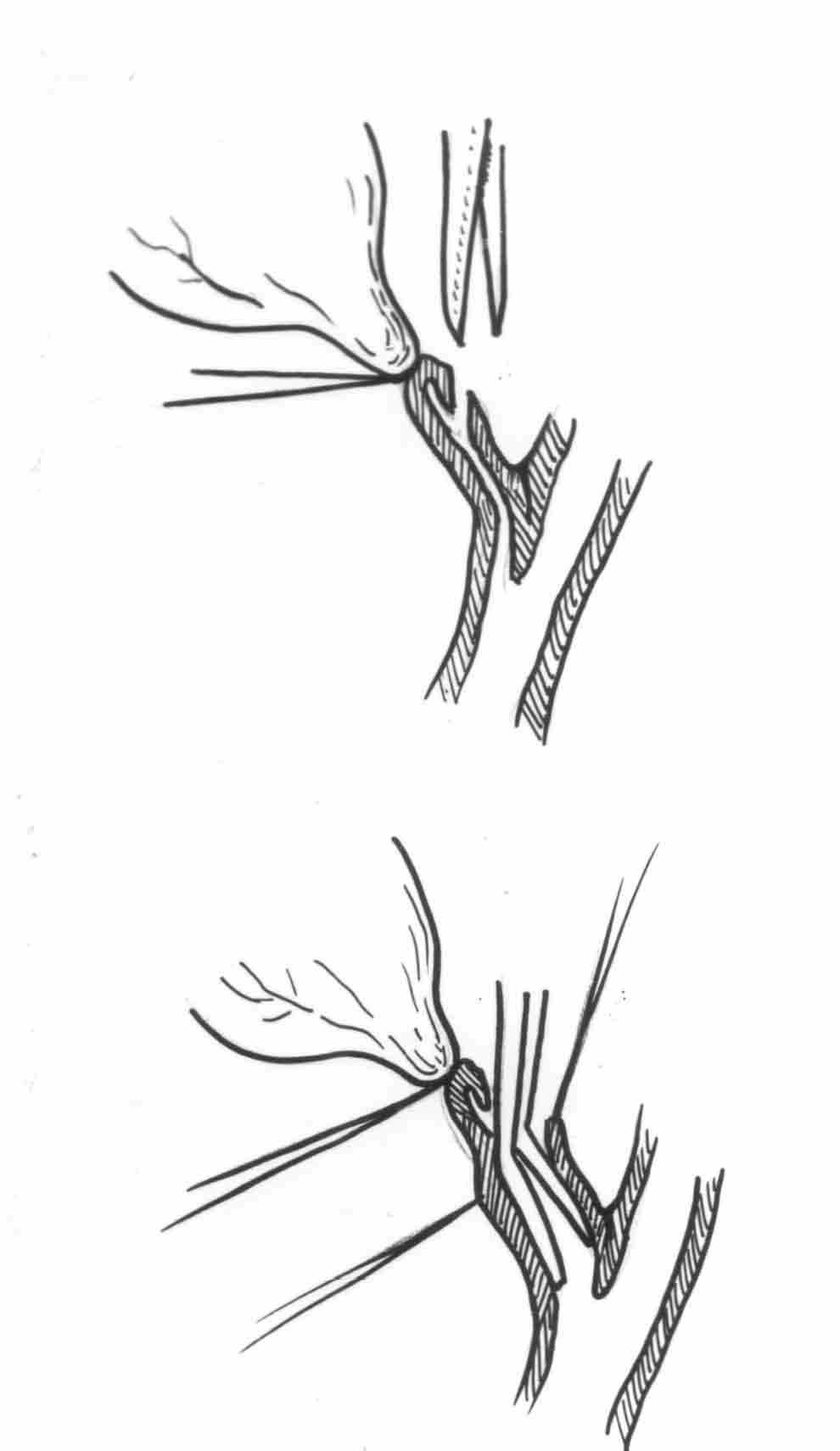

^ Пункция желчного пузыря. При остром обтурационном холецистите и резко напряженном пузыре она позволяет его опорожнить. Только после этого становится возможным захват стенки окончатым зажимом, что необходимо для последующей тракции пузыря (рис. 22а). При хроническом холецистите она полезна, когда хирург неожиданно не пальпирует камней в желчном пузыре и возникает сомнение в целесообразности его удаления. Мельчайшие конкременты возможно пальпировать только после полного опорожнения пузыря тонкой иглой (рис. 22 б). следует также подчеркнуть, что пальпаторная ревизия напряженного (или несократившегося) желчного пузыря с множественными мелкими конкрементами может привести к из проталкиванию через пузырный проток и возникновению ятрогенного холедохолитиаза. Пункция пузыря является, таким образом, дополнительной мерой профилактики этого осложнения /91/.

^ Выделение пузырного протока. Важнейшим условием, которое необходимо для выполнения этой манипуляции, является тракция желчного пузыря кверху. Обычно она осуществляется с помощью двух окончатых зажимов, один из которых наложен на дно пузыря, а другой – область Гартмановского кармана (рис. 23 а). Тракция пузыря позволяет «натянуть» шейку пузыря вместе с пузырным протоком, что значительно облегчает выделение последнего. Его удобно производить с помощью диссектора. С целью профилактики миграции камней из пузыря в желчные протоки через пузырный проток при манипуляциях на желчных путях целесообразно как можно раньше перевязать пузырный проток у шейки пузыря. По нашему мнению, это один из самых ответственных моментов холецистэктомии, так как именно в это время вместо пузырного протока лигатура может быть ошибочно наложена на холедох. Д.Л.Пиковский обращает внимание на то, что перевязка пузырного протока и последующее его рассечение могут быть произведены только тогда, когда гепатохоледох абсолютно достоверно идентифицирован в тканях и печеночно-двенадцатиперстной связке как ниже, так и (что особенно важно) выше места впадения в него пузырного протока (рис. 23 б), несоблюдение этого правила чревато ятрогенной травмой общего желчного протока вплоть до его полного пересечения, которое к тому же может остаться незамеченным.

Рис. 22. Пункция и опорожнение желчного пузыря:

а) при остром обтурационном холецистите для захвата стенки пузыря;

б) при хроническом холецистите для пальпации мельчайших конкрементов

Рис. 23. Выделение пузырного протока

а) тракция за желчный пузырь;

б) идентификация гепатохоледоха перед

перевязкой пузырного протока

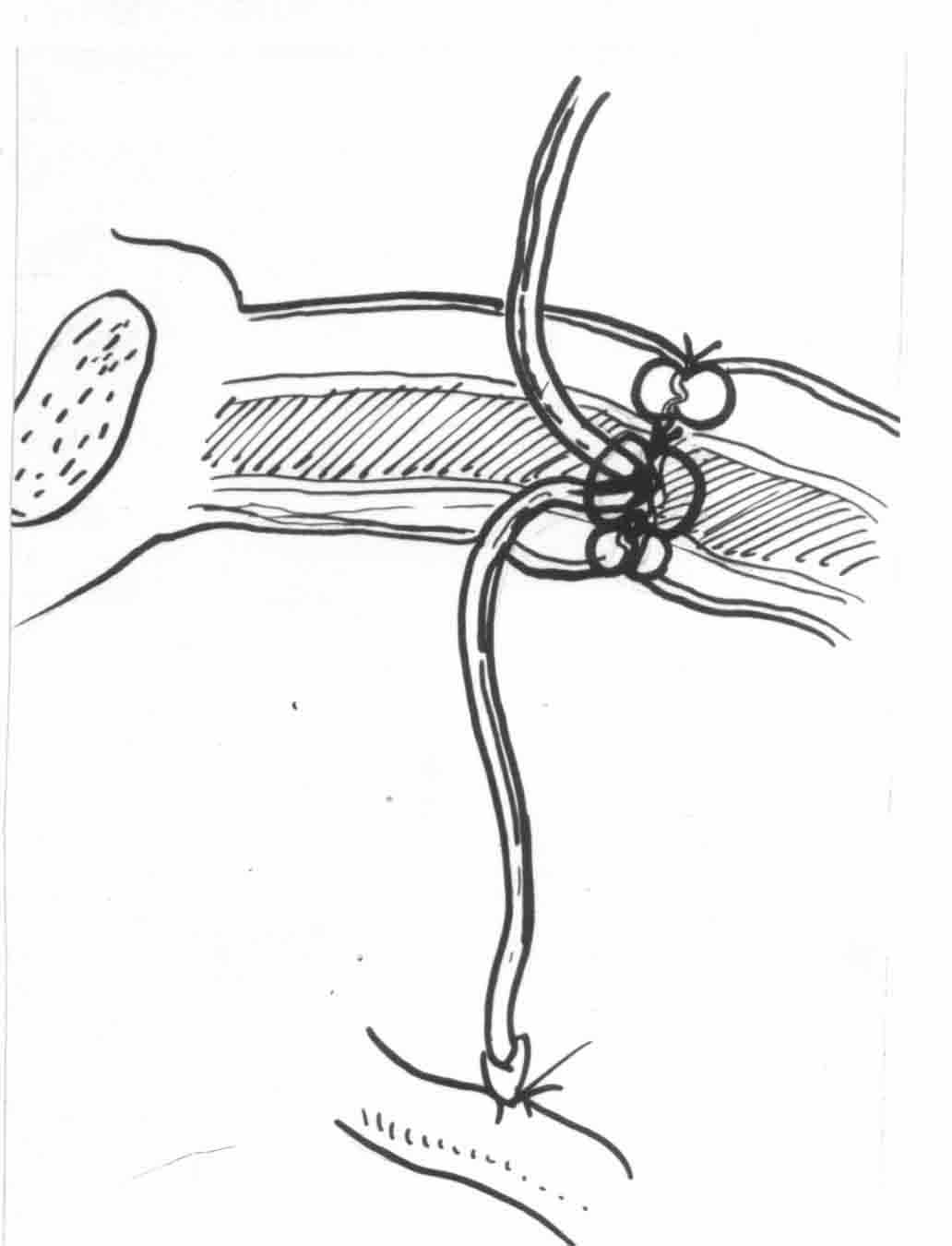

Техника введения дренажной трубки в холедох через культю пузырного протока описана детально. Можно только добавить, что даже при соблюдении всех необходимых правил, интубация иногда бывает крайне затруднительна в связи с очень узким (менее 1 мм) просветом пузырного протока. В этих случаях мы осуществляем его дилятацию с помощью простого приема. После выделения пузырного протока на протяжении не менее 1 см и надсечения его по типу венесекции в просвет протока очень осторожно вводится зажим «москит» и затем его бранши раздвигаются. Как правило, после этого на стенку протока в области надсечения легко накладывается одна или две держалки и без затруднений вводится дренажная трубка (рис. 24).

Рис. 24. Дилятация узкого пузырного протока для его интубации

Следует обратить также внимание на такую деталь, как длина культи пузырного протока, которую хирург определяет перед вскрытием его просвета уже после перевязки в дистальном отделе. Оставление культи длиной менее 5 мм чревато осложнениями. Во-первых, возникают трудности при наложении кисетного шва. При его завязывании лигатура может лечь не на стенку протока, а на трубку, что приведет к ее сдавливанию и в последующем нарушению проходимости дренажа. Во-вторых, с короткой культи гораздо легче соскальзывает лигатура, наложенная на пузырный проток в том случае, если хирург решил обойтись без декомпрессионного дренирования желчных путей.

Опыт показывает, что важнейшим критерием правильной установки дренажа пузырного протока является отделение по нему желчи сразу или через несколько минут после завязывания кисетного шва. Отсутствие выделения желчи может быть связано с рядом технических ошибок: 1) кончик трубки упирается в стенку холедоха – трубку следует слегка подтянуть; 2) трубка сдавлена лигатурой – следует проверить проходимость трубки введением в дренаж раствора новокаина и осмотреть место наложения кисетного шва; 3) трубка введена не в просвет пузырного протока, а в расслоение ткани его стенки – необходимо повторное и правильное введение трубки. Только после того, как хирург убедился в правильности введения дренажа, сохранении его проходимости и герметичности укрепления, целесообразно переходить к выполнению к холангиографии.

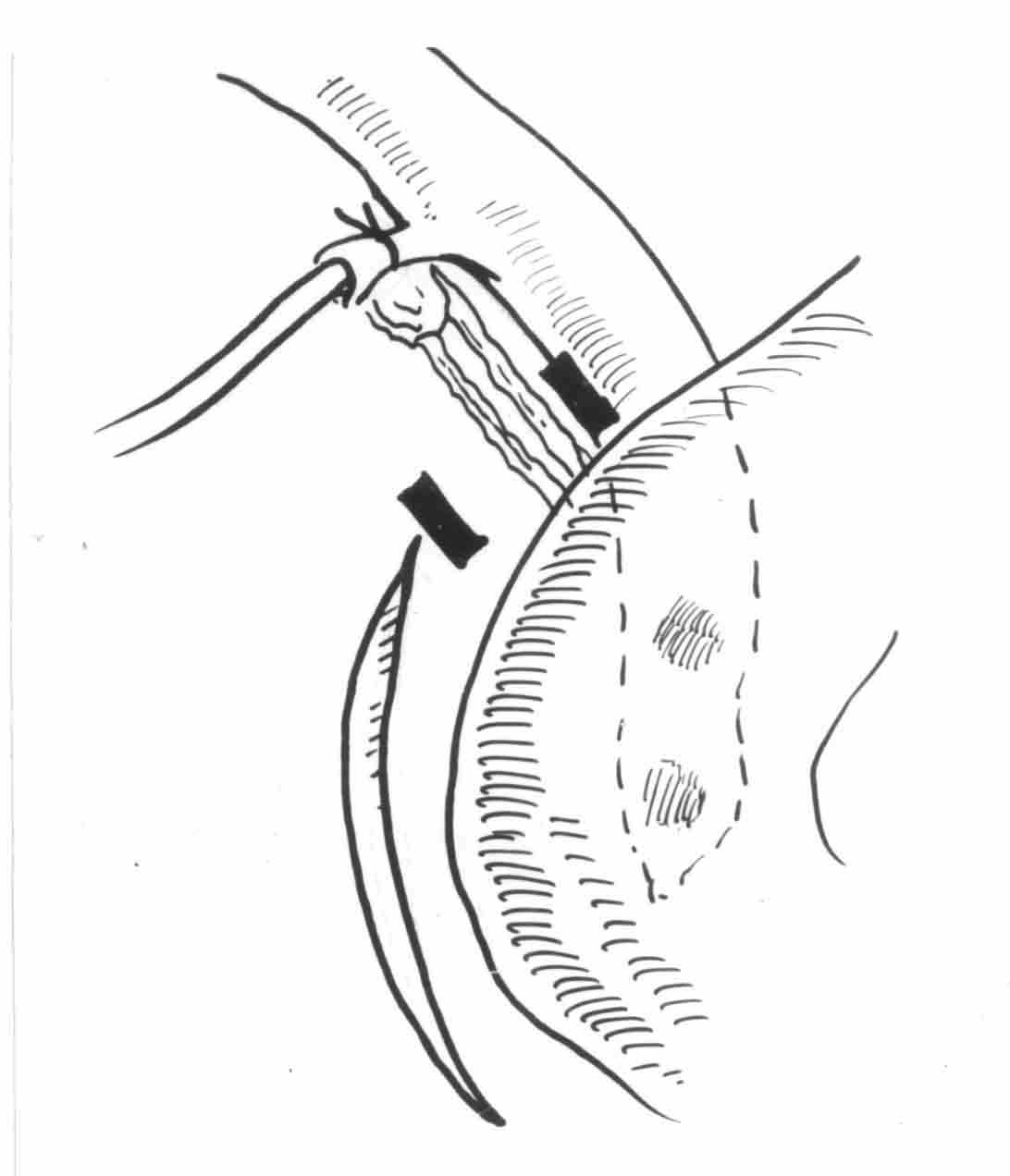

В заключение необходимо подчеркнуть важность еще одного момента в завершающем этапе операции – ушивание операционной раны, который может омрачить итог правильно сделанной холецистэктомии. Дело в том что дренаж пузырного протока, как и любой наружный дренаж холедоха, выводится через отдельный прокол передней брюшной стенки. Ошибкой является слишком близкое проведение дренажа к краю разреза, особенно со стороны брюшной полости. При наложении швов на апоневроз и мышцы это может повлечь деформацию или полное сдавление дренажной трубки у линии затянутых швов, что ведет к ее полной непроходимости (рис. 25).

Опыт нашей клиники и личный опыт позволяет с уверенностью утверждать, что дренирование пузырного протока при соблюдении ряда определенных правил является вполне тиражируемой методикой, осуществление которой возможно как при остром, так и при хроническом холецистите при наличии показаний у подавляющего большинства больных.

Рис. 25. Сдавление дренажа холедоха при ушивании брюшной стенки

Техника ревизии общего желчного протока. Как уже отмечалось выше, у 12 из 26 больных камни были оставлены несмотря на то, что диагноз холедохолитиаза был поставлен, просвет общего желчного протока вскрывали и производилось целенаправленное удаление конкрементов. Как правило, «забывался» один камень. Главной мерой профилактики резидуального холедохолитиаза является правильность ревизии внепеченочных желчных протоков. Опыт нашей клиники свидетельствует о том, что одной из важнейших технических деталей в этом плане является обязательная мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Только после этого становится возможным полноценная пальпаторная ревизия протока, особенно его ретродуоденального отдела на зонде. Вопрос о целесообразности мобилизации двенадцатиперстной кишки по Кохеру для ревизии желчных протоков дискутируется в печати /5, 6, 106, 264, 259, 287/. Указывается на травматичность этой манипуляции и возможность возникновения таких осложнений, как ретродуоденальная гематома, подпеченочный абсцесс, стойкие нарушения функции двенадцатиперстной кишки.

Мы проанализировали течение послеоперационного периода у больных, которым в процессе первичной операции на желчных путях по поводу ЖКБ проводилась ревизия внепеченочных желчных протоков с мобилизацией двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Изучению подвергались такие параметры, как длительность, объем и характер отделяемого по улавливающему дренажу, сроки восстановления пассажа по кишечнику, нормализация температуры тела, динамика выделения желчи по наружному дренажу холедоха, сроки его пережатия и извлечения, возникновение послеоперационных осложнений со стороны брюшной полости. Оказалось, что эта манипуляция ни в одном наблюдении не вызвала послеоперационных осложнений и не явилась отягощающим моментом в течении послеоперационного периода.

Отдельные авторы указывают на возникновение после мобилизации двенадцатиперстной кишки лимфореи, причины которой не вполне ясны /124/. Изучая этот вопрос, мы установили, что вдоль нижнего края общего желчного протока могут проходить лимфатические сосуды диаметром 2-3 мм, очевидно, выносящие лимфу из печеночных узлов /250/. При мобилизации двенадцатиперстной кишки по стандартной методике, то есть с рассечением заднего листка брюшины вплоть до холедоходуоденального угла и энергичных пальпаторных манипуляций в этой области лимфатические коллекторы могут быть легко повреждены. При этом возможно возникновение значительной лимфореи, что мы наблюдали во время одной из операций по поводу желчнокаменной болезни. Таким образом, с целью профилактики повреждения лимфатических сосудов, выносящих лимфу от печени, целесообразно ограничить рассечение брюшины, не доходя примерно 1,5-2 см до холедоходуоденального угла, а при пальпаторной ревизии задней стенки холедоха на введенном в его просвете зонде соблюдать осторожность (рис. 26).

Рис. 26. Профилактика ранения печеночных лимфатических сосудов при мобилизации двенадцатиперстной кишки

Резюмируя материалы данной главы, можно сделать вывод, что использование октаглина в качестве основного контактного литолитического препарата для разрушения резидуальных камней желчных протоков является эффективным методом лечения этой сложной категории больных, позволяющим избавить их от повторного оперативного вмешательства. Следует подчеркнуть, что в связи с внедрением подобных методов вновь особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся показаний и техники наружного дренирования желчевыводящих путей.