Диссертация на соискание ученой степени

| Вид материала | Диссертация |

- Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 1614.07kb.

- М. С. Тарков Математические модели и методы отображения задач обработки изображений, 17.1kb.

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2079.82kb.

- Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук, 5248.42kb.

- Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских, 907.5kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3924.03kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2781.79kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2577.32kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2127.42kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3107.61kb.

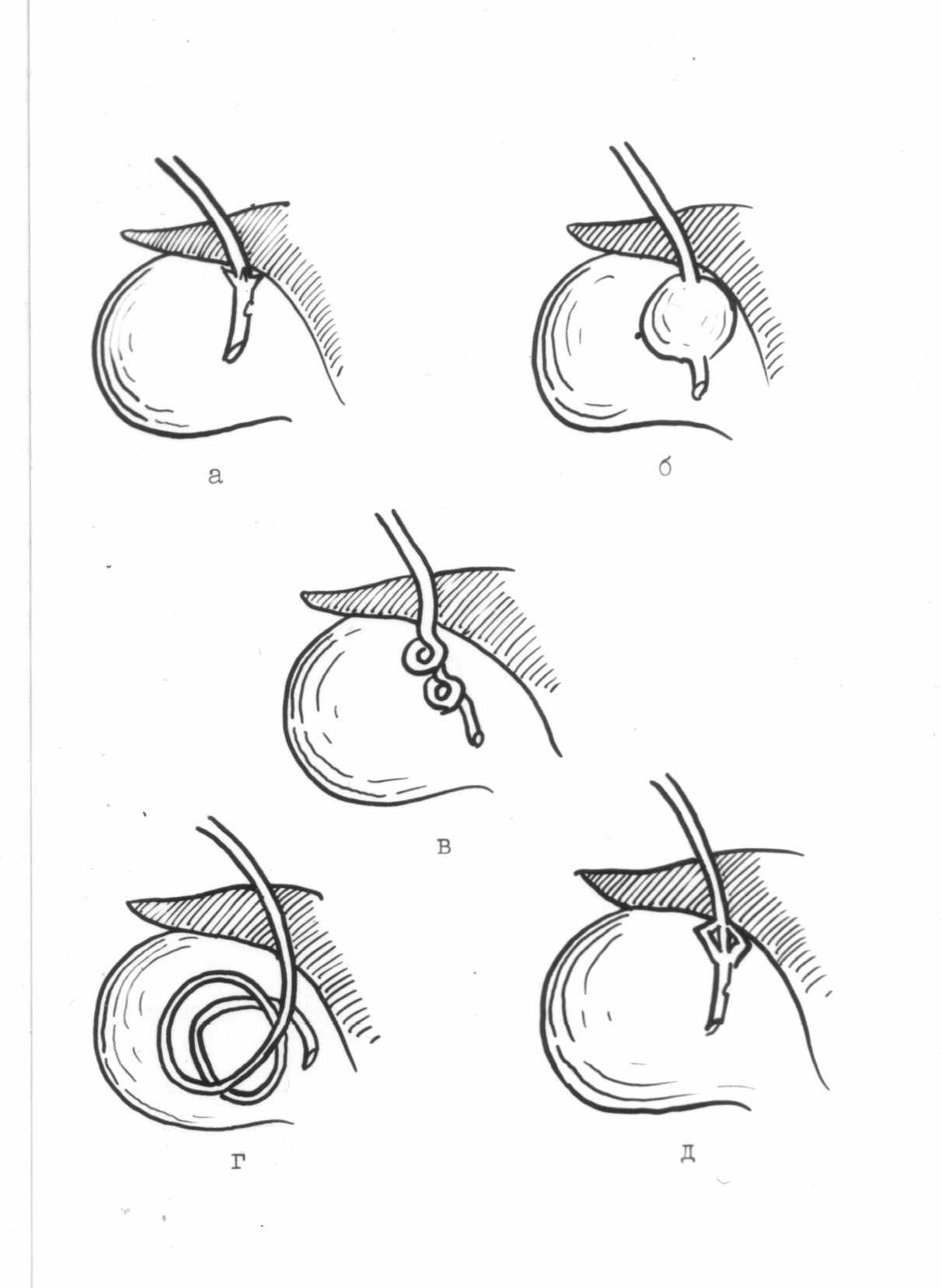

Рис. 11. Различные варианты холецистостомического дренажа

а) лепестковый дренаж;

б) дренаж с надувным баллончиком;

в) спиралевидный дренаж;

г) вворачивающийся дренаж;

д) катетер ЭПГИТО

Следует подчеркнуть, что способы фиксации дренажей всех типов рассчитаны на пассивное дренирование желчного пузыря. Следует также иметь в виду то обстоятельство, что сроки стояния холецистостомического дренажа в случае растворения камней могут значительно превосходить таковые при обычной ЛХС, выполняемой для подготовки больного к операции. Длительное стояние дренажа в желчном пузыре создает дополнительные условия для возникновения парастомического воспаления и нарушений гемодинамики.

Кроме того, важное значение имеет тот факт, что в процессе растворения камней желчного пузыря может применяться многократное, часто форсированное промывание полости желчного пузыря. Это создает дополнительную нагрузку фиксирующие элементы и способствует подтеканию содержимого желчного пузыря помимо трубки, даже если фиксирующее устройство «держит». Следующим важным требованием, которому должен отвечать дренаж, применяемый для растворения, является, по-видимому, достаточный размер его внутреннего просвета. Так, например, наши наблюдения показывают, что дренажная трубка с внутренним диаметром менее 2-2,5 мм оказывается непригодной для проведения промывания полости желчного пузыря, так как она быстро забивается продуктами дезинтеграции камней (замазка, хлопья, фрагменты конкрементов). Следует отметить, что значение способа введения и фиксации дренажа в желчном пузыре, по-видимому, имеет еще один аспект. Оптимальным является такой способ, при котором сам дренаж занимает как можно меньше места в полости желчного пузыря. Дело в том, что на рентгенограмме тень дренажа, заполняющая значительную часть полости желчного пузыря, может создать трудности при оценке рентгенологических признаков, указывающих на результаты лечения. Наконец, важность комплексного контрольного исследования, позволяющего достоверно судить о результатах растворения, диктует целесообразность применения дренажей большого калибра, имеющих в желчном пузыре относительно короткую прямолинейную часть с «открытым» дистальным контуром. Именно такой дренаж позволит осуществить в случае необходимости контрольную холецистоскопию.

Учитывая все выше сказанное, мы применили для лапароскопической холецистостомии и последующего растворения желчных камней лепестковый дренаж.

Методика лапароскопической холецистостомии с помощью этого дренажа подробно изложена в работах сотрудников клиники Г.И.Жидовинова, А.Н.Овчарова, наших совместных исследованиях /89, 145, 200/. Катетер с помощью стилета вводится в желчный пузырь через его дно. Дренаж фиксируется по мере его подтягивания или самопроизвольного продвижения к утолщенной стенке желчного пузыря в области дна довольно прочно, благодаря наличию «лепестков», действующих по принципу «гарпуна» (рис. 12.)

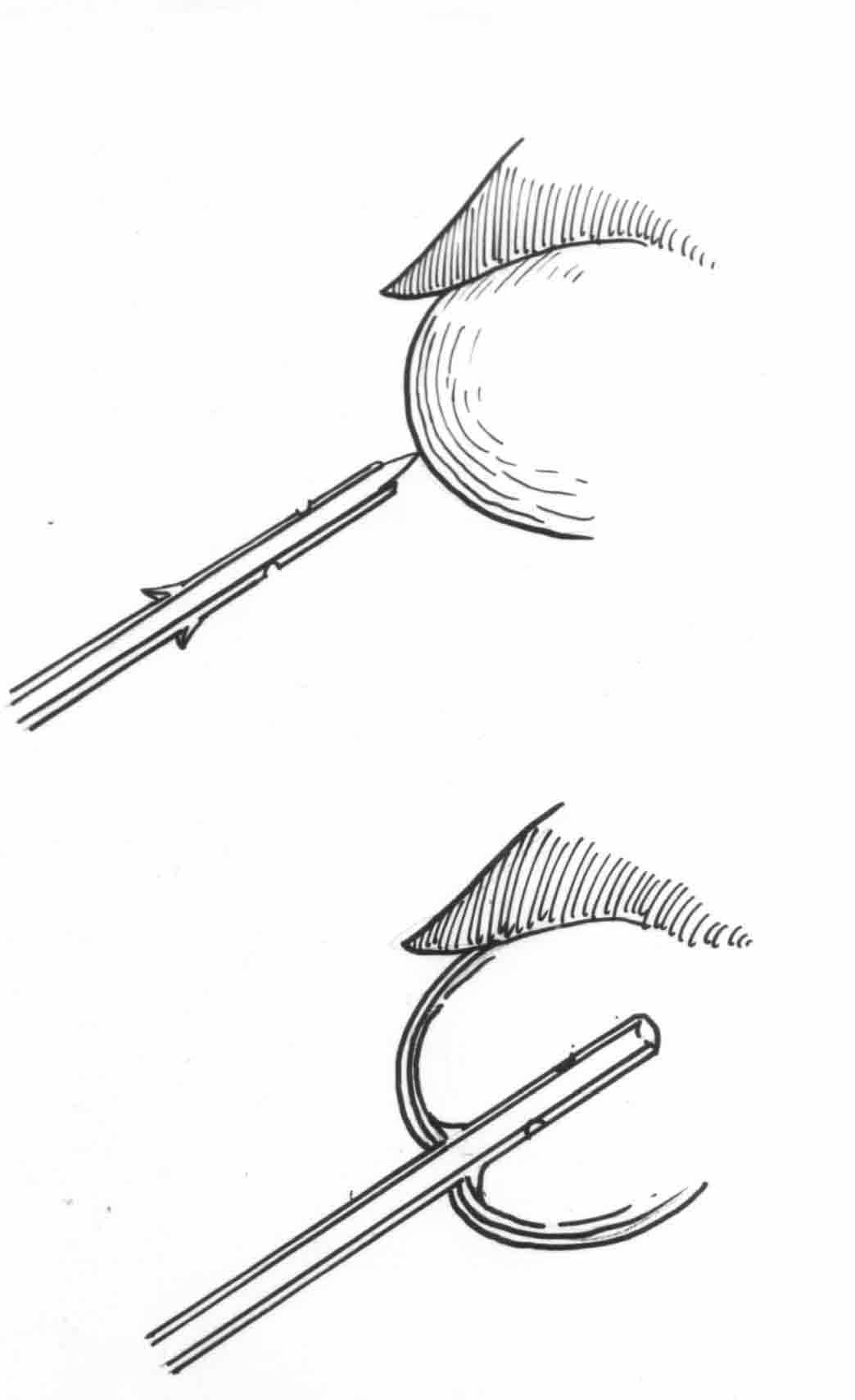

Рис. 12. Лапароскопическая холецистостомия чрезпузырным способом с помощью лепесткового катетера

Как показывает опыт, пункция желчного пузыря довольно легко осуществляется при остром обтурационном холецистите, когда желчный пузырь напряжен. Значительные трудности возникают при попытке катетеризации «мягкого» пузыря после разрешения его блокады, что, например, иногда выясняется во время диагностической лапароскопии. В этом случае показания к ЛХС могут быть продиктованы не соображениями декомпрессии, а решением о проведении контактного растворения камней у больного с высоким операционным риском.

В нашей клинике применяется способ, позволяющий осуществлять такую манипуляцию /200/. Сущность его заключается в предварительной пункции желчного пузыря в области дна под контролем лапароскопа длиной тонкой иглой с последующим «раздуванием» пузыря раствором новокаина. Таким образом достигается кратковременное состояние «напряжения» пузыря, на фоне которого осуществлена повторная пункция стилетом с холецистостомической трубкой.

Попытка контактного растворения с использованием указанных выше литолитических препаратов предпринята нами у 53 больных. Из них 27 пациентов страдали острым калькулезным холециститом, и у большинства из них растворение предпринималось после лапароскопической декомпрессии желчного пузыря через холецистостомический дренаж. Во второй группе, состоящей из 26 больных, введение контактных растворителей производилось с целью разрушения камней холедоха, как правило, «забытых» во время холецистэктомии. В качестве основного препарата применялся октаглин.

Как уже отмечалось, при экспериментальном исследовании ОГ было доказано, что, обладая литолитической активностью, он имеет низкую токсичность и не вызывает местно раздражающего, аллергического, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного эффектов. Тем не менее каждый больной подвергался комплексному обследованию до и после окончания лечения, включающему: 1) детальную оценку клинических проявлений; 2) лабораторные исследования крови и мочи; 3) ультразвуковое и рентгенологическое исследования желчных путей; 4) гастродуоденоскопию. Оценивая эффективность цитолиза, выделяли полный эффект (исчезновение камней), частичный (уменьшение размеров и числа) и отсутствие эффекта.

Показания к лечению с помощью растворителей определялись главным образом размером камней, который, судя по данным литературы, не должен превышать 15-20мм.

В данном разделе работы рассмотрены 27 наблюдений больных преимущественно пожилого и старческого возраста, которым проводилось контактное растворение камней желчного пузыря. 22 больным ЛХС выполнялась в связи с некупирующимся приступом острого обтурационного холецистита, и литолиз предпринимался после стихания острых явлений. В 5 наблюдениях катетеризация желчного пузыря производилась после его деблокады в результате консервативной терапии, то есть основанием для ЛХС в этих наблюдениях явилось решение о растворении камней в связи с высоким операционным риском. Информацию о размере камней получали, как правило, в первые сутки поступления больного в клинику с помощью УЗС. Позднее, сравнивая результаты УЗС с данными холефистулографии, существенных отличий мы не обнаружили. У большинства пациентов были выявлены мелкие множественные камни размером менее 10-15 мм.

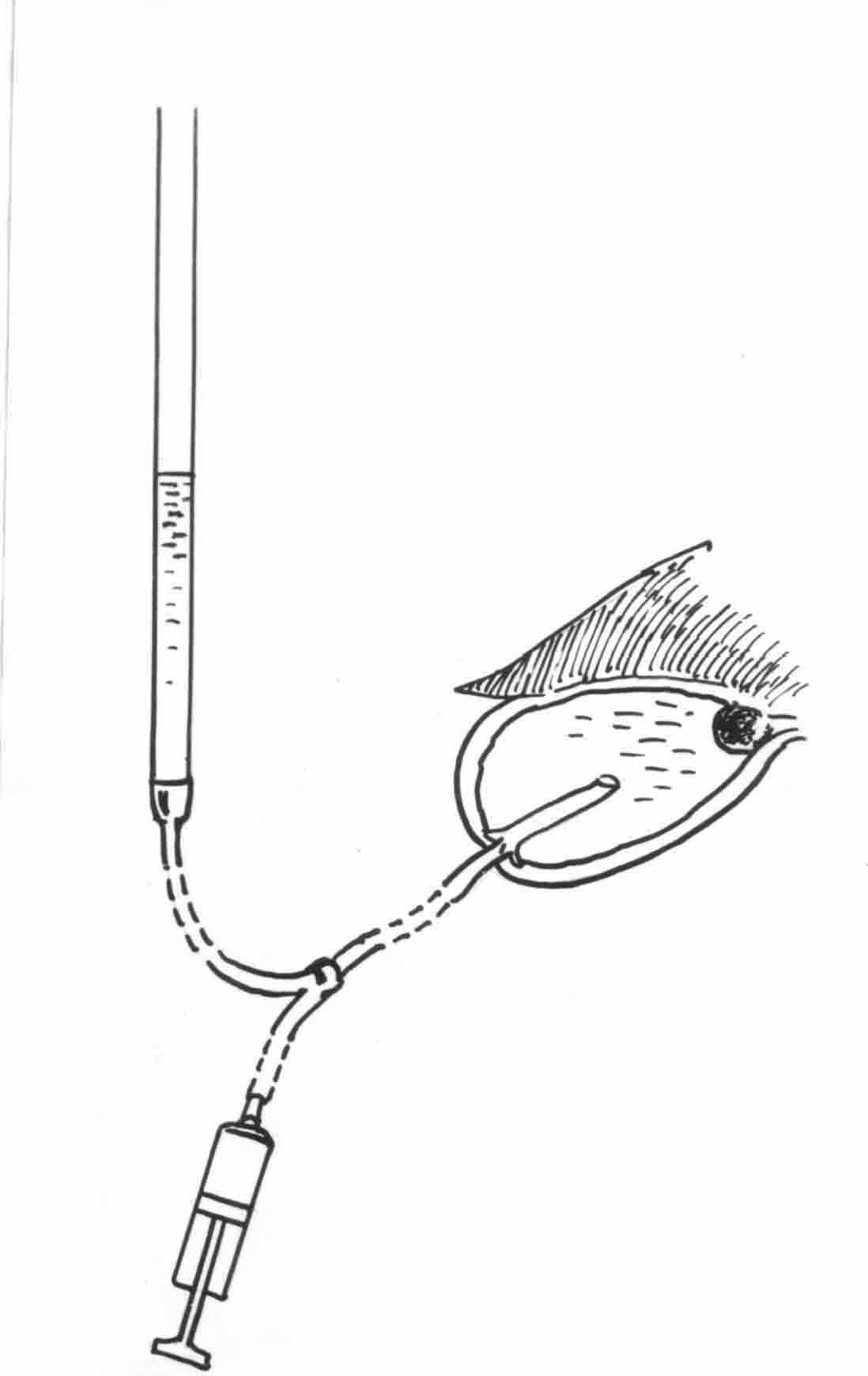

Техника растворения основывалась на фракционном (23 наблюдения) и инфузионно-капельном (4 наблюдения) способах введения препаратов. При использовании фракционного способа начальная разовая доза определялась эмпирически до начала растворения, в процессе санаций полости желчного пузыря. Она варьировала от 5 до 40 мл. У большинства больных удавалось через 3-4 суток увеличить разовую дозу и затем поддерживать ее на постоянном уровне. Число введений при фракционном способе колебалось от 2 до 6 раз. Следует отметить, что методика фракционного введения менялась в зависимости от наличия или отсутствия блокады желчного пузыря. Так, при «отключенном» желчном пузыре попытки пережать дренажную трубку в промежутке между введениями растворителя привели у 2 больных к рецидиву острого холецистита с появлением гнойного отделяемого по холецистостоме. В тех наблюдениях, где имелась проходимость пузырного протока, пережатие трубки каким-либо патологическими симптомами не сопровождалось. В связи с этим в последующем у больных с сохраняющейся после ЛХС блокадой желчного пузыря холецистостомический дренаж после введения растворителя не перекрывался, а соединялся с открытой системой по типу сообщающихся сосудов, что позволяло избежать гипертензии в желчном пузыре и связанных ч ней осложнений (рис. 13).

Рис. 13. способ введения растворителя

при блокированном желчном пузыре

Что касается промывания желчного пузыря антисептиком в процессе литолиза, то интенсивность лаважа зависела от характера оттекающего содержимого желчного пузыря. При наличии хлопьев, мутного отделяемого, продуктов дезинтеграции камней полость желчного пузыря перед очередным введением ОГ тщательно и энергично промывалась обычно раствором фурациллина. Следует отметить, что смесь фурациллина с ОГ, образующаяся при промывании, имеет вид густой желтоватой жидкости, напоминающей гной.

5.3 Клиническая картина, побочные эффекты и осложнения

при растворении камней желчного пузыря

Предметом специального изучения явились клинические проявления, побочные эффекты и осложнения в процессе растворения. Анализировались патологические симптомы, изменения со стороны холецистостомы, отклонения в анализах. Оказалось, что наиболее частым патологическим симптомом, появляющимся после введения в желчевыводящие пути растворителей, является боль в животе. Она обычно локализовалась в подложечной области, была тупой, распирающего характера, часто сопровождалась тошнотой и изредка рвотой. При оценке выраженности патологических симптомов использовалась обычная трехстепенная шкала: слабо, умеренно и сильно выражен, а также учитывалась частота их появления в процессе литолиза. Как правило, боль возникла в ответ на введение препарата, что мы наблюдали почти у всех больных. По-видимому, такого рода болевой синдром связан с повышением давления в желчевыводящих путях, так как более постепенное введение растворителей, особенно при фракционном способе, оказывалось почти безболезненным. В ряде наблюдений боли возникали в промежутке между введениями литолитиков без видимой причины. Можно предположить, что причиной болей второго типа могли быть спастические сокращения стенок желчевыводящих путей или кишок в ответ на поступление в их просвет литолитических препаратов или мигрирующих продуктов дезинтеграции камней.

Диспептические явления отмечены в 20 наблюдениях, причем умеренно выраженная рвота – только у одного больного, транзиторная диарея – у 2 пациентов. Результаты, полученные при обобщении изменений клинической картины, представлены в табл. 26. данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что в процессе растворения камней желчного пузыря клинические патологические проявления не были выраженными. В большинстве наблюдений общее самочувствие и состояние пациентов существенно не страдало и они хорошо переносили проводимое лечение.

Таблица 26

Выраженность и частота клинических патологических симптомов

в процессе растворения камней желчного пузыря

| Симптом | Выраженность и частота патологических симптомов | Все- го | ||||||||

| Слабо | Умеренно | Сильно | ||||||||

| Часто | Пери- оди- чес- ки | Ред- ко | Часто | Пери- оди- чес- ки | Ред- ко | Часто | Пери- оди- чес- ки | Ред- ко | ||

| Боли в жи-воте | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | 24 |

| Тошнота | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 10 |

| Рвота | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |

| Диарея | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |

| Метеоризм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Желтуха | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |

| Аллергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Всего | 3 | 7 | 21 | 1 | 7 | 3 | - | - | 2 | 44 |

Фиксируя изменения со стороны холецистостомы, мы имели в виду прежде всего воспаление вокруг дренажной трубки и нарушение герметизма. Следует подчеркнуть, что нарушение герметизма ЛХС является серьезным фактором, препятствующим лечению и способствующим развитию осложнений. Нарушение герметизма отмечено у 4 больных, и это послужило причиной осложнений, потребовавших вмешательств у 2 больных. В одном наблюдении имело место подтекание содержимого желчного пузыря мимо дренажной трубки в Подпеченочное пространство, в другом - развитие абсцесса в подкожной клетчатке. Можно выделить две причины возникновения негерметичности ЛХС. Первая из них связана с длительностью стояния трубки и образованием свищевого канала, что способствует затеканию содержимого из желчного пузыря в подкожную клетчатку и на кожу. Имеет значение тот факт, что длительно находящаяся в полости желчного пузыря трубка используется не для пассивного дренирования, а для нагнетания жидкости в полость пузыря под давлением, что уже само по себе может вызвать нарушение герметизма. Вторая причина может быть связана с недостаточным отграничением внутрибрюшинной части свищевого хода от свободной брюшной полости, что способствует подтеканию содержимого пузыря в брюшную полость. В этом плане одно наблюдение является, на наш взгляд, довольно демонстративным. Приводим его в качестве иллюстрации.

Больная К., 18 лет (история болезни № 23597), поступила в клинику 14 ноября 1988 г. страдает частыми приступами желчнокаменной болезни в течение 1,5 лет. При УЗИ желчного пузыря обнаружены множественные мелкие (менее 4 мм) эхоплотные структуры, дающие акустическую тень. Данные поляризационной микроскопии желчи свидетельствовали о чистых холестериновых камнях. Признаков патологии протоков не выявлено. Принимая во внимание, что больная страдает тяжелыми сопутствующими заболеваниями (хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, вазоренальная гипертензия), решено с согласия пациентки провести ей курс лечения октаглином. Приступ холецистита купирован консервативными мероприятиями, и через 16 суток после поступления выполнена лапароскопия. При осмотре: желчный пузырь белесоватого цвета, не напряжен. Каких-либо макроскопических признаков острого воспаления не обнаружено. Желчный пузырь в области дна пунктирован тонкой иглой и «раздут» раствором новокаина. После этого выполнена ЛХС по обычной методике дренажем с внутренним просветом 3 мм. сразу после ЛХС начато лечение октаглином. Препарат вводился на протяжении 11 суток, причем из-за малой емкости желчного пузыря общее количество составило всего 155 мл. через 11 суток появились признаки явной негерметичности ЛХС, и трубка была удалена. В последующие 2 суток у больной появилась и стала нарастать клиника абсцесса в правой половине живота; диагностирован поддиафрагмальный абсцесс, и больная в срочном порядке (через 3 суток после прекращения введения октаглина) оперирована.

При ревизии обнаружены подпеченочный и поддиафрагмальный абсцессы, образование которых, по-видимому, связано с подтеканием инфицированной желчи в брюшную полость.

Несмотря на наличие вторичных воспалительных изменений со стороны желчного пузыря, каких-либо сращений в зоне стояния трубки не отмечено. В области дна пузыря имелось холецистостомическое отверстие, через которое содержимое желчного пузыря свободно поступало в брюшную полость. Выполнена холецистэктомия. В желчном пузыре конкрементов нет. Послеоперационное течение тяжелое. Выписана в удовлетворительном состоянии 8 февраля 1989 года.

Как видно из приведенной истории болезни, ЛХС выполнялась через 16 суток после приступа, когда клинические и лапароскопические признаки острого воспаления в желчном пузыре отсутствовали. Введение растворителя в желчный пузырь проводилось очень малыми дозами. Тем не менее стома оказалась несостоятельной. При ревизии во время операции сформированного свищевого хода обнаружено не было. Это, по-видимому, и явилось главной причиной возникновения перитонита. Как указывалось выше, ненапряженный желчный пузырь катетеризирован у 5 больных. У 4 из них ЛХС выполнялась через 3-5 суток после поступления, и осложнений, связанных с негерметичностью стомы, не отмечалось. Только в данном наблюдении, когда желчный пузырь дренировался через 16 суток, то есть практически на фоне полного стихания острых явлений, возникло описанное осложнений.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что, по-видимому, наиболее благоприятные условия для формирования и длительно функционирования лапароскопической холецистостомы возникают при выполнении ее на высоте приступа острого обтурационного холецистита, когда благодаря выраженной воспалительной реакции быстро образуется свищевой ход, хорошо отграниченный от свободной брюшной полости.

Катетеризация желчного пузыря на фоне стихшего воспалительного процесса диктует необходимость особенно тщательного выполнения ЛХС, ухода за холецистостомой и внимательного наблюдения за больным, так как опасность нарушений герметизма возрастает.

Что касается осложнений, связанных с непосредственным воздействием растворителей, то мы наблюдали у одной больной 82 лет после эффективного цитолиза множественных камней желчного пузыря и холедоха (длительность лечения 18 суток, доза препарата 3075 мл) однократную мелену без существенного ухудшения самочувствия. Гемодинамические показатели оставались стабильными. При гастродуоденоскопии были обнаружены острые эрозии выходного отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки без признаков кровотечения на момент осмотра. В дальнейшем мы стремились к выполнению всем больным динамического эндоскопического исследования желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как уже отмечалось, во всех наблюдениях проводилось лабораторное, в том числе биохимическое исследование крови и мочи. Исходные патологические изменения зафиксированы в 57 пробах, однако в большинстве наблюдений убедительной положительной или отрицательной динамики в процессе литолиза не отмечено (табл. 27).

Таблица 27

Динамика основных лабораторных показателей в процессе

контактного растворения камней желчного пузыря

| Показатель | Исходный уровень | Характер динамики | |||

| Норма | Патоло- гия | Нет четкой динамики | Положи- тельная динамика | Отрица- тельная динамика | |

| Эритроциты | 18 | 3 | 17 | 3 | 1 |

| Гемоглобин | 18 | 3 | 17 | 3 | 1 |

| Лейкоциты | 18 | 3 | 17 | 3 | 1 |

| СОЭ | 7 | 14 | 10 | 10 | 1 |

| Билирубин | 16 | 5 | 16 | 5 | - |

| АЛТ | 8 | 13 | 13 | 7 | 1 |

| АСТ | 13 | 8 | 18 | 2 | 1 |

| Щелочная фосфатаза | 21 | - | 21 | - | - |

| Амилаза | 18 | 3 | 18 | 2 | 1 |

| Мочевина | 17 | 4 | 16 | 4 | 1 |

| Общий анализ мочи | 20 | 1 | 20 | 1 | - |

| ВСЕГО: | 174 | 57 | 183 | 40 | 8 |

5.4 Оценка результатов лечения

Выбирая сроки для первого контрольного обследования и учитывая, что растворению в основном подвергались множественные камни, мы предполагали, что минимальная продолжительность лечения составит не менее 2-2,5 недель. Курс лечения был прерван в самом начале у 5 пациентов в связи с негерметичностью или выпадением холецистостомической трубки. Одна больная 78 лет умерла через 11 дней от тромбоэмболии легочной артерии. Таким образом, полностью намеченный курс лечения удалось провести у 21 больного.

Для суждения об эффективности литолиза использовалось комплексное обследование, основой которого до извлечения холецистостомической трубки являлась холефистулография, холефистулоскопия, а в ряде случаев наблюдений – УЗС. К рентгенологическим признакам, свидетельствующим о развитии процесса литолиза, относили: уменьшение размеров теней конкрементов, их числа, изменение локализации в связи с перемещением в желчных путях, появлением теней «новых» камней, то есть фрагментов. Значимым ультразвуковым признаком являлось уменьшение акустической плотности камней. Перечисленные выше симптомы определялись в разные сроки и с разной частотой, что свидетельствует о различной степени их диагностической ценности (табл. 28). В 5 наблюдениях мы столкнулись с трудностями выполнения информативных фистулограмм желчного пузыря. В этом плане наши наблюдения совпадают с данными других авторов. Осуществляя рентгенологический контроль за полнотой неоперативного удаления их желчного пузыря камней, они показали, что получение достоверной рентгенологической информации в ряде наблюдений является сложной задачей. Необходим подбор режима исследования, использование контрастного вещества малой концентрации (5-7%), не «забивающего» теней конкрементов и обеспечивающего равномерность этого вещества в желчном пузыре /114/.

Таблица 28

Частота выявляемости признаков дезинтеграции

камней желчного пузыря в процессе литолиза по данным

различных методов исследования

| Признак | Метод исследования | ||

| УЗС | Холефисту- лография | Изучение характера отделяемого по ЛХС | |

| Уменьшение числа камней | 6 | 3 | - |

| Уменьшение акустической плотности камней | 7 | - | - |

| Уменьшение размеров камней | 1 | 2 | - |

| Выделение фрагментов камней по ЛХС | - | - | 11 |

| Миграция камней, их фрагментов в холедох | - | 3 | - |

| Исчезновение камней в желчном пузыре | 9 | 12 | - |

В 5 случаях данные, полученные с помощью рентгенотелевизионной холефистулоскопии по холефистулографии, были недостаточно убедительными, что потребовало использование УЗС. Вместе с тем следует подчеркнуть, что у 4 больных с функционирующей холецистостомой при выполнении УЗИ не удалось четко визуализировать желчный пузырь. По-видимому, это связано с тем, что дренируемый желчный пузырь содержит воздух или находится в спавшемся состоянии. Оказалось, что в таких ситуациях целесообразно перед выполнением УЗС наполнить желчный пузырь раствором антисептика или желчью.

Как уже отмечалось выше, важное практическое значение имеет использование дренажей, имеющих диаметр, достаточный для отмывания продуктов дезинтеграции конкрементов. В наших наблюдениях применялись дренажи с диаметром внутреннего просвета 2,5-4 мм. Отхождение фрагментов конкрементов наблюдалось начиная со 2-3 суток от начала введения литолитических препаратов. Размеры фрагментов достигали 3,5-3 мм. Отмывания частиц камней через дренажную трубку позволяет уменьшить их миграцию через желчные пути. Появление в промывных водах фрагментов имеет также диагностическое значение, так как достоверно свидетельствует о начале процесса растворения. Кроме того, этот признак позволяет правильно оценивать изменения фистулограмм (появление теней «новых» камней).

Как уже отмечалось, основным литолитическим средством являлся октаглин. В качестве дополнительных растворителей в 9 из 21 наблюдения вводились растворы ЦН и ЭДТК, причем общий объем их дозы по отношению к объемам доз ОГ составлял примерно 10-15%. Эффект полного растворения достигнут у 14 больных. Не удалось растворить конкременты в 7 наблюдениях. При сравнении таких параметров, как сроки лечения и общие объемы доз введенных препаратов, в обеих группах больных оказалось, что существенное отличие имеет место только по двум признакам (табл. 29), так, продолжительность лечения литолитическими препаратами в группе больных, где эффект разрушения камней достигнут не был, была гораздо дольше. Это, по-видимому, связано с настойчивым стремлением добиться положительного результата и затягиванием процесса лечения. Этим же обстоятельством обусловлены и более продолжительные сроки общего пребывания больных данной группы в стационаре. Остальные параметры существенно не отличались друг от друга. Следует подчеркнуть, что продолжительность лечения в стационаре больных, у которых удалось добиться полного растворения камней желчного пузыря, не превышала таковую у пациентов, которым проводилось этапное хирургическое лечение. При последнем она также составляла около четырех недель. Вместе с тем необходимо отметить, что больные после операции на желчных путях нуждаются в обязательном и довольно длительном амбулаторном лечении, в то время как больные после проведения эффективного литолиза холецистостомической трубки в поликлинику не обращались.

Таблица 29

Сроки лечения (в сутках) и дозы литолитических препаратов (в мл)

в зависимости от эффекта растворения камней желчного пузыря

| Характер параметра | Полное растворение | Частичное растворение или отсутствует | ||||||

| Число боль-ных | М | | Т | Число боль-ных | М | | Т | |

| Сроки от ЛХС до начала растворения | 14 | 11,5 | 1,7 | 0,59 | 7 | 13,4 | 2,7 | 0,59 |

| Сроки введения литолитических препаратов | 14 | 19,1* | 2,2 | 3,0 | 7 | 28,3* | 2,1 | 3,0 |

| Общие сроки лечения | 14 | 29,9* | 2,7 | 2,7 | 7 | 41,7* | 3,3 | 2,7 |

| Суточная доза | 14 | 54,8 | 10,8 | 1,8 | 7 | 33,6 | 4,4 | 1,8 |

| Общая доза | 14 | 1470,3 | 244,4 | | 7 | | | |

| * достоверное различие средних величин с вероятностью 95% | ||||||||

Оценивая результаты контактного растворения желчных камней при остом холецистите, важно подчеркнуть, что в 3 из 5 наблюдений, где имелось сочетание калькулезного холецистита и холедохолитиаза, удалось через лапароскопическую холецистостому растворить не только камни желчного пузыря, но и камни желчных протоков. Иллюстрацией могут служить следующие наблюдения.

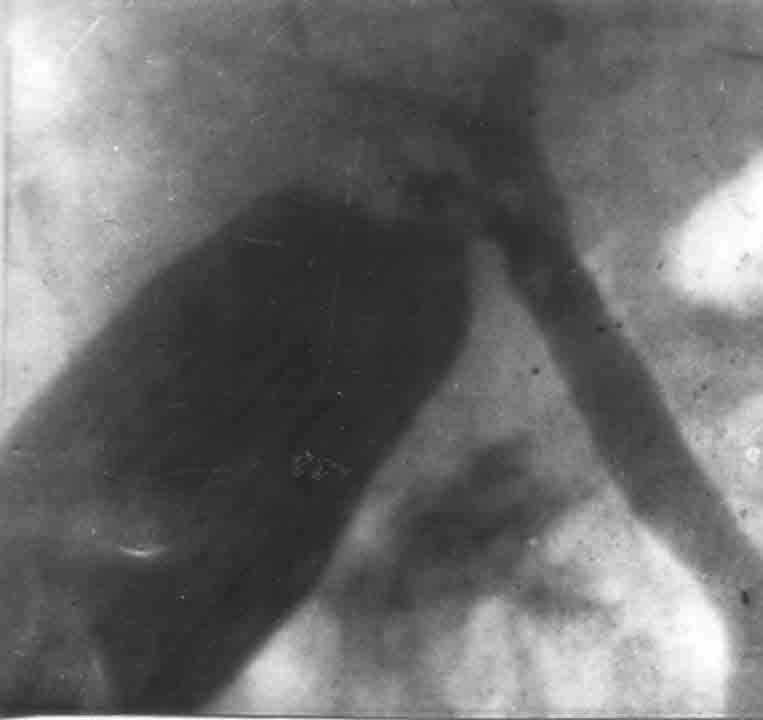

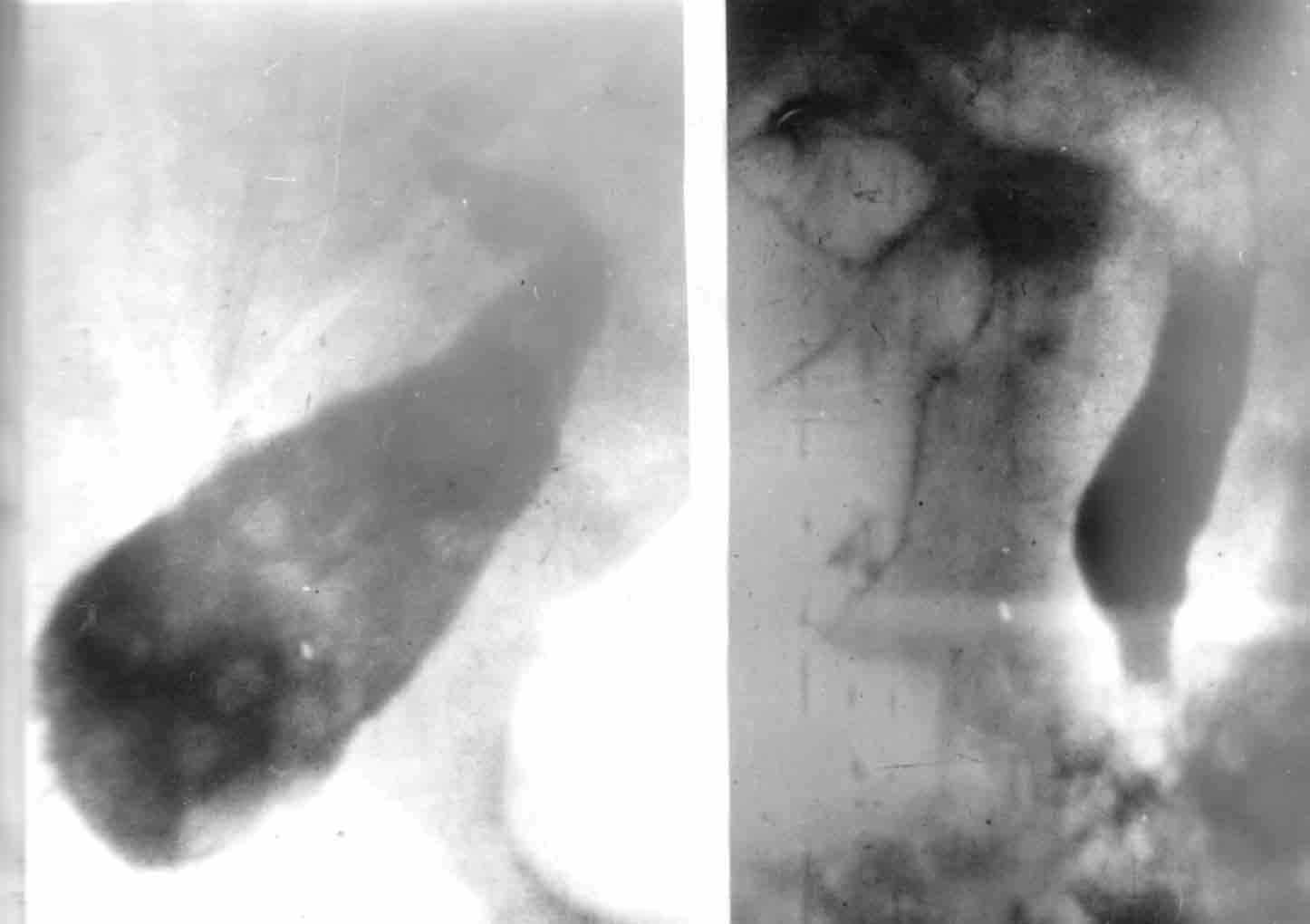

Больная А.А., 74 года (история болезни № 21661), поступила в клинику в срочном порядке 15 октября 1988 г. С диагнозом «острый калькулезный холецисто-панкреатит». В первые двое суток консервативная терапия оказалась эффективной, однако затем вновь рецидивировал приступ болей. При ультразвуковом сканировании желчного пузыря признаков деструкции не обнаружено, однако отмечено наличие в полости пузыря множественных мелких (3-4 мм) камней. Учитывая возраст больной, сопутствующую патологию (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, состояние после струмэктомии), частые приступы болей в правом подреберье в анамнезе, решено выполнить лапароскопию и ЛХС с целью возможного растворения камней. 19 октября 1988 г. Произведена лапароскопия, во время которой обнаружен перихолецистит. Желчный пузырь не напряжен. Тонкой иглой в области дна он пунктирован и «раздут» раствором новокаина, поле чего в его просвет с помощью стилета введен катетер с внутренним диаметром 3 мм. При поляризационной микроскопии желчи, полученной по холецистостому, обнаружены твердые кристаллы холестерина. Через двое суток выполнена холефистулография, на которой видны тени конкрементов как желчном пузыре, так и в общем желчном протоке (рис. 14). Принимая во внимание отсутствие деструктивных изменений в желчном пузыре, хороший отток по холецистостоме, решено уже через 5 суток после ЛХС начать контактное растворение камней. Введение октаглина осуществлялось фракционным способом. Разовая доза колебалась от 10до 20 мл. Уже на третьи сутки от начала введения ОГ в дренажной трубке стали появляться фрагменты конкрементов. При контрольном УЗС через 7 суток от начала растворения отмечено уменьшение размера конкрементов. Существенного ухудшения самочувствия, состояния больной в процессе литолиза не наблюдалось. Еще через 2 недели произведена повторная фистулография, на которой теней камней в полости желчного пузыря и просвете холедоха не выявлено. Введение ОГ продолжалось 20 суток, общая доза препарата составила 1130 мл. выписана 23 ноября 1988 г. В удовлетворительном состоянии.

а б

Рис. 14. Контактное растворение камней желчного пузыря

и холедоха через лапароскопическую холецистостому

а) до лечения; б) после лечения

Больная А.П., 82 лет (история болезни № 7258), поступила в клинику в срочном порядке 19 апреля 1988 года с диагнозом «острый обтурационный холецистит»через 9 часов от начала приступа. При УЗС обнаружен острый обтурационный холецистит и множественные камни желчного пузыря диаметром менее 10 мм. В связи с неэффективностью консервативных мероприятий 20 апреля 1988 г. Выполнена лапароскопия, на которой обнаружен острый обтурационный флегмонозный холецистит. Произведена ЛХС дренажем с внутренним диаметром 3 мм. Эффект ЛХС оказался настолько выраженным, что уже через 8 суток состояние больной стабилизировалось, однако от операции нежелчных путях решено было воздержаться в связи с выраженными возрастными изменениями, старческой дряхлостью и сопутствующей патологией (ишемическая болезнь сердца, недостаточность кровообращения II степени, диффузный пневмосклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет). При поляризационной микроскопии желчи обнаружены только твердые кристаллы холестерина. 28 апреля начато контактное растворение камней желчного пузыря ОГ. В связи с довольно большой емкостью желчного пузыря разовая доза достигала 60-85 мл. 26 апреля 1988 г. Произведена фистулография, на которой обнаружена блокада и множественные камни желчного пузыря. Через 6 суток от начала лечения проходимость пузырного протока восстановилась, и во время повторной фистулографии обнаружены тени камней в общем желчном протоке (рис. 15 а, б). через 18 суток от начала литолиза констатированы однородность тени желчного пузыря и холедоха, нормальная эвакуация в двенадцатиперстную кишку (рис. 15 в). Общая доза введенного препарата составила 3075 мл.

Как уже отмечалось, отрицательный результат лечения с помощью литолитических препаратов отмечен в 7 наблюдениях. При анализе его причин обе группы больных были сопоставлены по таким критериям, как тип холецистолитиаза и состав камней. Приведенные данные свидетельствуют о том, что, по-видимому, основными факторами, обусловившими неэффективность контактного литолиза, явились размер камней, превышающий 15-20 мм, и наличие в их составе примесей билирубина кальция (табл. 30).

Таблица 30

Эффективность контактного растворения камней

желчного пузыря в зависимости от типа холецистолитиаза

и состава конкрементов

| Сравнительные критерии | Эффективность литолиза | |

| Полная | Частичная или отсутствует | |

| Тип холецистолитиаза: A I II III IV Б I II III IV | - - 1 - 5 6 2 - | - - 2 1 - 3 1 - |

| Состав камней: - холестериновые - холестериново-известковые - холестериново-пигментные - холестериново-пигментно-известковые - пигментные | 8 4 1 1 1 | 2 1 3 - 1 |

При попытке изучить отдаленные результаты проведенного лечения в течение 2 лет после выписки больных из стационара информацию удалось получить только о 11 пациентах. Никто из них, несмотря на рекомендации при выписке, не проводил противорецидивное амбулаторное лечение. Ни у одного из этих больных не отмечалось приступов холецистита, несмотря на несоблюдение диеты. Трое больных умерло в течение этого периода от прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Со слов родственников, секция не производилась. Обследовано в клинике 5 человек. У двух обнаружены бессимптомные мелкие камни желчного пузыря. У трех пациентов рецидива не обнаружено. Принято считать, что одним из главных факторов, способствующих рецидиву камнеобразования после разрушения камней, является воспалительный процесс в желчных путях. Именно поэтому возможности подобных методов при острых, а тем более деструктивных формах холецистита оцениваются скептически. Полученные нами данные позволяют отвергнуть однозначно негативную точку зрения по этому вопросу. Демонстративной иллюстрацией к сказанному может служить следующее наблюдение.

а

б

бв

Рис. 15. Контактное растворение камней желчного пузыря и холедоха через лапароскопическую холецистостому

(больная А.П.У.; история болезни № 7258):

а, б) до лечения; в) после окончания лечения

Больная А.Н.Я., 72 лет (история болезни № 6047), поступила в клинику в срочном порядке 2 апреля 1988 года с диагнозом «острый обтурационный холецистит, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, тахиформа, недостаточность кровообращения II-III (отеки на ногах, рентгенологически – жидкость в плевральных полостях с обеих сторон), дыхательная недостаточность». Год назад поступила в клинику с аналогичным приступом. Была выполнена ЛХС по поводу острого обтурационного флегмонозного калькулезного холецистита. После купирования приступа в связи с противопоказаниями у операции на желчных путях больная была выписана.

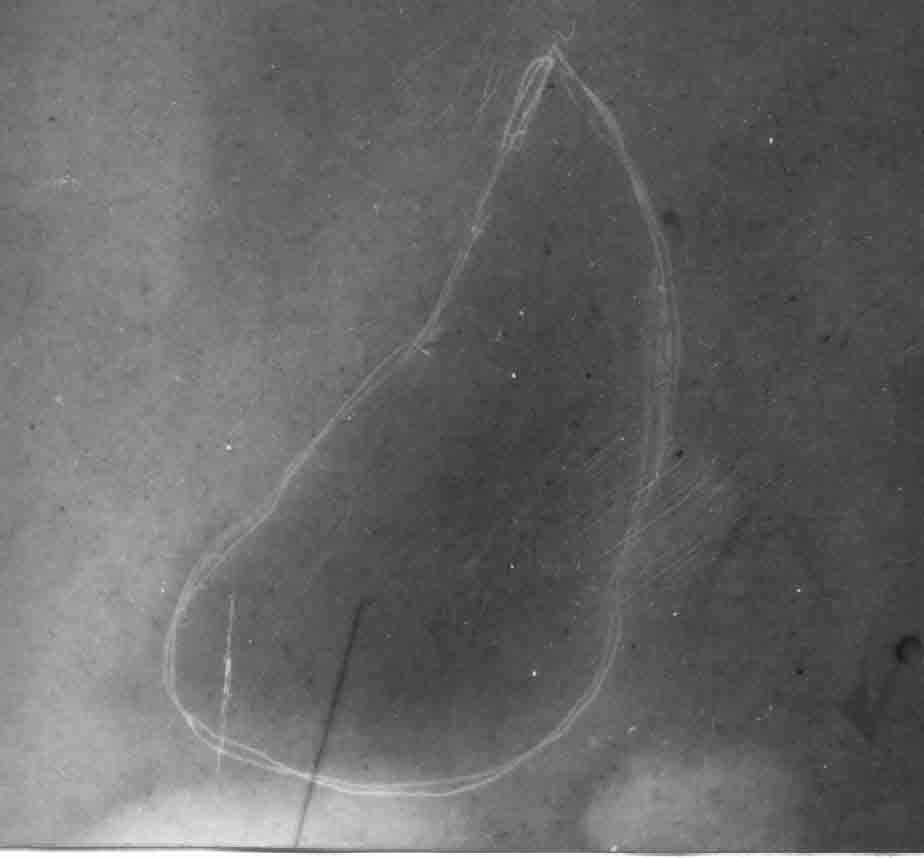

При настоящем поступлении консервативная терапия оказалась также безуспешной и по жизненным показаниям вновь произведена лапароскопия, во время которой обнаружен флегмонозно измененный напряженный желчный пузырь и повторная ЛХС. Через трое суток после ЛХС на фистулографии обнаружены множественные камни желчного пузыря диаметром 5-8 мм и отсутствие проходимости пузырного протока (рис. 16 а), а впоследствии – камень холедоха (рис. 16 б).

Приступ холецистита купирован через 11 суток. Проводилось повторное тщательное обследование, в результате которого вновь был сделан вывод о невозможности операции на желчных путях. При поляризационной микроскопии желчи, обнаружены твердые кристаллы холестерина и микросферолиты карбоната кальция, то есть диагностированы холестериново-известковые камни. Тем не менее решено попытаться разрушить камни желчного пузыря с помощью октаглина и раствора цитрата натрия. Продолжительность лечения составила 22 суток, общая доза ОГ – 1210 мл, цитрата натрия 140 мл. достигнут полный эффект растворения камней (рис. 16 в).

Обследована через 6 месяцев и полтора года. Препараты, стабилизирующие желчь, не принимала, диеты не соблюдала. Боли в правом подреберье не беспокоили. При инфузионно-капельной холангиографии через 1,5 года констатировано отсутствие камней в желчном пузыре и холедохе и хорошая сократительная функция желчного пузыря (рис. 17 а, б).

а б

в

Рис. 16. Контактное растворение множественных камней желчного пузыря и камня холедоха у больной А.Н.Я., 72 лет (история болезни № 6047) с рецидивирующим гнойным калькулезным холециститом

а, б) до лечения;

в) после окончания лечения

а

б

Рис. 17. Инфузионно-капельная холангиография

у больной А.Н.Я., 72 лет (история болезни № 6047)

через 1,5 года после проведения литолиза:

а) до желчегонного завтрака;

б) после приема желчегонного завтрака

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что принципиальная возможность излечения тяжелого больного с осложненным калькулезным холециститом без полостного вмешательства существует.

Несмотря на сравнительно небольшое число наблюдений, есть основание полагать, что она может быть достигнута с помощью сочетания хирургической декомпрессии желчных путей и контактного растворения камней желчного пузыря и желчных протоков.

Предложенный метод может иметь важное практическое значение в связи с ростом заболеваемости острым холециститом и неблагоприятными тенденциями в результатах стандартного хирургического лечения.