Диссертация на соискание ученой степени

| Вид материала | Диссертация |

СодержаниеДля определения состава желчных камней |

- Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, 1614.07kb.

- М. С. Тарков Математические модели и методы отображения задач обработки изображений, 17.1kb.

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2079.82kb.

- Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук, 5248.42kb.

- Диссертация в форме научного доклада на соискание ученой степени доктора медицинских, 907.5kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3924.03kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2781.79kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2577.32kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 2127.42kb.

- Диссертация на соискание ученой степени, 3107.61kb.

^ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ

- Видовая характеристика и семиологическая

оценка текстур желчи у больных

желчнокаменной болезнью

Многочисленные методы исследования состава желчных камней, в том числе и основанные не применении рентгенодифракционного и спектрального анализа, имеют существенный недостаток, резко ограничивающий возможность их внедрения в клиническую практику: они основаны на исследовании самих конкрементов. Такими образом, использование этих методов в дооперационной диагностике, а также до начала лечения с помощью литотрипсии или растворения невозможно. Решить проблему определения состава камней без исследования самих конкрементов до последнего времени не удавалось. Попытки использовать с этой целью радиографические признаки камней, найти взаимосвязь между содержанием камней оказались сложными, дорогостоящими и недостаточно информативными /18, 29, 288, 324, 338, 365, 501/. В последние годы появились новые исследования, касающиеся практических аспектов везикулярно-гипопероксидной гипотезы патогенеза ЖКБ /173, 289/.

По мнению автора, анализ спектральных характеристик конечных продуктов переокисления липидов желчи позволили судить о виде желчных камней с точностью до 85%. Однако, по нашему мнению, принципиальное значение в этом плане имеют другие работы, касающиеся изучения кристаллических структур желчи. Основополагающими в этом плане являются целенаправленные исследования K. Juniper e.a. (1954-1957), в которых обобщили данные литературы, а также детально изучили микроскопическую элементную картину желчи /415-417/. Предполагалось, что различные элементы желчи могут играть определяющую роль в дифференциальной диагностике заболеваний печени, желчных путей, поджелудочной железы. Это предположение оправдалось лишь отчасти, однако были получены другие важные результаты, касающиеся семиологического и диагностического значения кристаллов желчи у больных с желчнокаменной болезнью.

Наиболее распространенными кристаллическими элементами, обнаруженными в желчи, явились бесцветные, прозрачные, тонкие образования с параллельными краями, часто с зазубренным концом. Они были идентифицированы как кристаллы холестерина /44, 426, 427/. Хотя J.F.Venables и F.A.Knott (1924) утверждали, что присутствие любого количества холестериновых кристаллов указывает на поражение желчного пузыря и печени, большинством последующих исследований было показано, что иногда подобные структуры могут быть обнаружены и в норме /305, 372, 434, 482, 486/. Вместе с тем значительное количество холестериновых кристаллов обычно расценивали как достоверное подтверждение наличия холелитиаза, холецистита или отложений холестерина /118, 403, 427, 462/, особенно если кристаллы обнаруживались в виде групп и конгломератов /416/.

Кроме кристаллов холестерина, в желчи были также обнаружены гранулы нескольких видов. H.A.Rafsky (1933) описал кирпично-коричневую или темно-коричневую аморфную массу и янтарного цвета гранулу /458/. Было доказано, что это – образования пигмента. Единичные гранулы билирубина кальция рассматривали как незначащую находку, однако большие количества считали патологическим признаком, указывающим на наличие холелитиаза, холецистита /353, 414, 464, 478/. Многие исследователи считали, что только одновременное присутствие холестериновых кристаллов и гранул билирубина кальция в количествах от умеренного до большого являются характерным признаком ЖКБ /351, 371, 426, 516/. Согласно другим данным, даже небольшое количество элементов обоих типов может быть важным показателем образования камней /479/.

При исследовании желчи были выявлены также микроскопические элементы образования со слоистой, многоцветной структурой, напоминающие миниатюрные камни. Эти кристаллические структуры получили название микросферолитов. Качественные химические исследования микросферолитов позволили установить преимущественное содержание в них карбоната кальция, а также небольших количеств комплексов кальций-пигмент и следов холестерина /431, 468/. N.Jaffe (1948) описывал эти кристаллы как бесформенные, плотные неправильной формы и рассматривал их в качестве диагностического признака ЖКБ /411/. Связь между наличием микросферолитов в желчи и желчными камнями была продемонстрирована и в других исследованиях. Кроме того, K. Juniper e.a. (1957) отметили, что хотя термин «микросферолиты» предполагает сферическую форму этих структур, тем не менее они также встречались в виде форм, напоминающих кубы, гантели, булавы, многоконечные звезды. Эти кристаллы прозрачны, бесцветны или имеют матовую поверхность с различными оттенками желто-зеленого и коричневого цвета. Они могут включать в себя различные концентрические слои /416, 458/. Ряд исследователей выявили в желчи также лейциновые и тирозиновые кристаллы /411/. Первые описаны как раковинообразные формы с радиальными и концентрическими бороздками. Тирозин наблюдали в виде тонких, длинных игл, образующих пачки. Оба типа кристаллов связывались с нарушением функции печени. B.V.Lyon (1935) отмечал также в желчи больных холелитиазом кристаллы гиппуриновой кислоты и черные твердые частицы, являющиеся желчными пигментами /426, 427/.

Внедрение метода поляризационной микроскопии желчи (ПМЖ) при изучении кристаллических структур позволило получить более четкие характеристики и таким образом, повысить достоверность идентификации наблюдаемых объектов.

Необходимо подчеркнуть, что в последние годы опубликован ряд оригинальных и важных исследований, касающихся изучения фазового состава желчи с помощью этого метода /94, 95, 152, 153, 154/. Авторами доказано, что даже в нормальной желчи можно наблюдать процессы кристаллизации. Причем имеет место стадийности этого процесса примерно в следующих интервалах: 60-70, 180-200 минут и 24 часа. Установлено, что мицеллярный раствор нормальной желчи переходит в так называемую жидкокристаллическую фазу. Гомогенный мицеллярный раствор представляет из себя равномерное темное поле. Кристаллы образуют в поляризованном свете оптические фигуры – текстуры, которые имеют различную форму, зависящую от фазы и типа кристалла.

Изучение патологической желчи показало, что при нарушениях коллоидно-осмотического равновесия, обусловленных воспалительным процессом в желчных путях, темп перехода мицеллярного раствора в жидкокристаллическую фазу резко ускоряется. Так, при хроническом бескаменном холецистите характерные для нее текстуры отмечаются уже в первые минуты наблюдения. Повышение литогенности желчи ведет у ускоренному появлению твердокристаллической фазы. Важное клиническое значение имеют результаты исследования пузырной желчи больных с ЖКБ. Выраженная структурная неоднородность желчи отмечалась сразу после приготовления препарата, причем наряду с текстурами жидкокристаллической фазы наблюдались четко выявленные кристаллы холестерина ромбовидной и прямоугольной формы, число которых росло по мере увеличения экспозиции.

Что касается диагностической ценности кристаллических структур в плане выявления холелитиаза, то анна оценивалась всеми по частоте их встречаемости в препаратах желчи. В связи с эти наиболее достоверным признаком камней считается наличие в желчи кристаллов холестерина.

Следует отметить, что лишь в единичных публикациях высказывается мнение о том, что по совокупности наблюдаемых твердокристаллических структур различных видов можно судить о составе камня /510/. Принимая во внимание важность такого предположения, необходимость его проверки, почти полное отсутствие целенаправленных работ, и было предпринято настоящее исследование.

Светопольная и поляризационная микроскопия желчи выполнена в 235 наблюдениях (Исследования выполнялись совместно с сотрудником кафедры С.Г. Мишиным). Желчь для исследования получали различными способами: с помощью дуоденального зондирования, пункцией желчного пузыря во время операции, использовали также желчь, оттекающую по лапароскопической холецистостоме и наружному дренажу холедоха. Пробы желчи в объеме 5 мл сразу после взятия центрифугировали в течение 10 минут со скоростью 3000 об/мин. После этого две капли осадка помещали между предметным и покровным стеклами и просматривали на оптическом микроскопе «БИОЛАМ-8» в обычном и поляризованном свете. Поляризация света достигалась за счет двух призм Николя, находящихся в микроскопе. Одна из них анализатор, находилась над объективом, между глазом наблюдателя и препаратом, а другая, поляризатор, находилась над источником света между последним и объектом исследования. Исследование желчи поляризованным светом делает визуализацию кристаллов особенно демонстративной, так как другие (некристаллические) элементы желчи не видны, что исключает ошибки в идентификации наблюдаемых объектов.

В поле зрения фиксировались любые жидко- или твердокристаллические структуры. Степень насыщения желчи кристаллами оценивалась по трехстепенной шкале: I степень – до 10 текстур в препарате, II степень – до 10 текстур в поле зрения, III степень – больше 10 текстур в поле зрения. Контрольная группа составила 35 человек и делилась на две подгруппы: 15 практически здоровых лиц и 20 пациентов с воспалительными бескаменными заболеваниями (что подтверждено на УЗС) печени и желчных путей (15 хронический бескаменный холецистит, 5 – хронический гепатит). При исследовании желчи здоровых людей установлено, что в препаратах имелся лишь мицеллярный раствор, представляющий собой в поляризованном свете темное гомогенное поле. При временной выдержке появлялись только жидкокристаллические структуры. Твердых кристаллов желчи не было обнаружено ни в одном наблюдении. Жидкокристаллическая фаза была представлена светящимися линиями, каплями, игольчатыми формами и дендритами суммарных липидов, которые имели вид веток или листьев папоротника.

У больных хроническим бескаменным холециститом исходная картина выглядела следующим образом: темное поле – 3, жидкокристаллические структуры – 11, твердые кристаллы холестерина – 1 наблюдение. Через 24 часа переход желчи в твердокристаллическую фазу с появлением кристаллов холестерина наблюдался еще в 6 случаях. При динамическом наблюдении картины желчи больных хроническим гепатитом выявлены лишь жидкокристаллические струк5туры. Полученные данные свидетельствуют о том, что при хроническом воспалительном процессе в желчном пузыре возможно образование в желчи твердых кристаллов холестерина, что следует учитывать при оценке текстур желчи больных холециститом.

При исследовании желчи 200 больных ЖКБ, подтвержденной во время операции, оказалось, что в 184 наблюдениях в препарате выявлялись только твердокристаллические структуры, наблюдаемые сразу после его приготовления. У 16 пациентов даже при максимальной экспозиции не было обнаружено никаких кристаллических структур. Визуальная картина оценивалась по следующим позициям: внешний вид кристаллов, частота встречаемости, степень насыщенности препарата кристаллами, их комбинации.

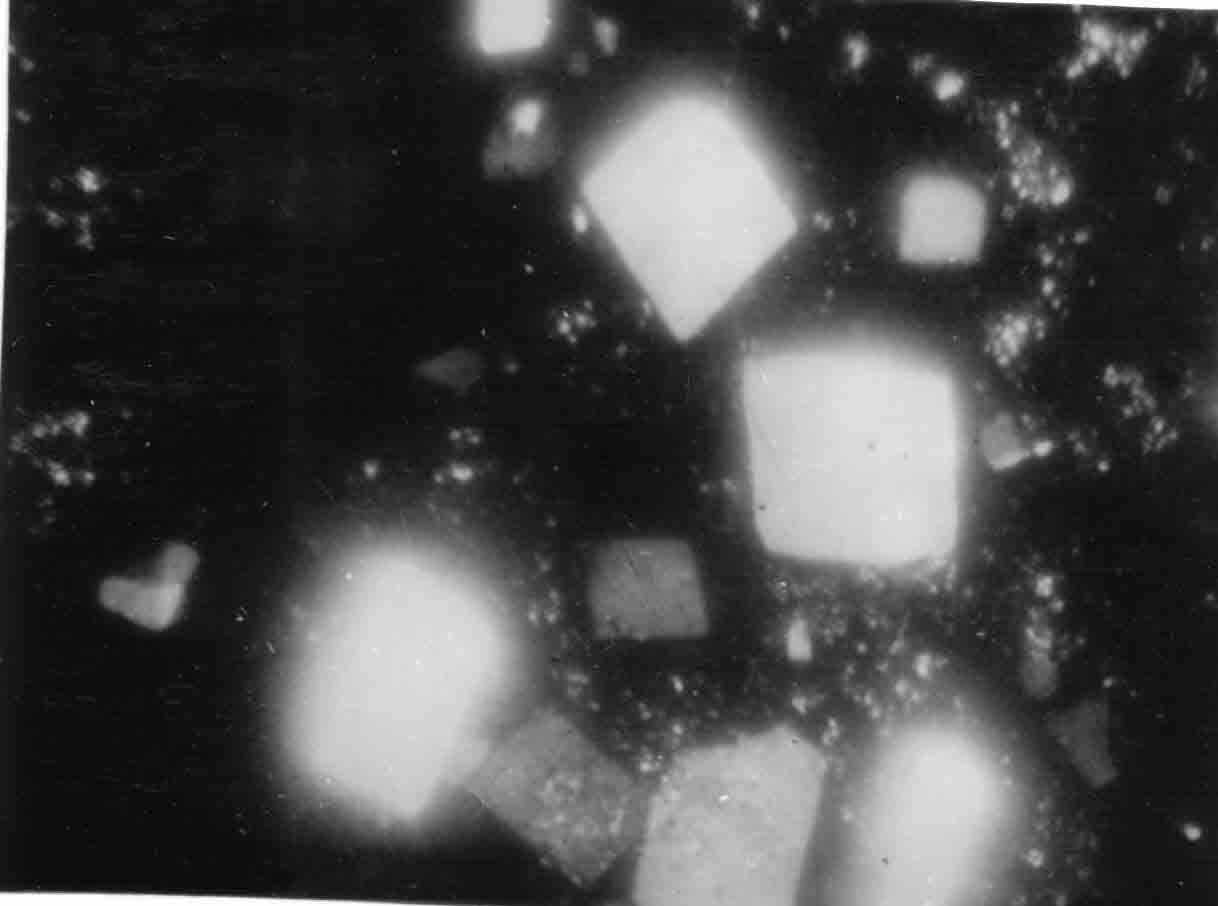

Наиболее распространенной структурой были твердые кристаллы холестерина (ТКХ), которые определялись в 175 препаратах (87%), причем чаще всего встречались пробы желчи, где ее насыщенность ТКХ была наибольшей (табл. 16). ТКХ выглядели как четырехугольные, ромбовидные ступенчатые структуры (рис. 5).

Таблица 16

Частота встречаемости и степень насыщенности

кристаллами препаратов желчи больных ЖКБ

| Вид кристалла | Степень насыщенности | Всего вариантов препаратов | ||

| 1 степень | 2 степень | 3 степень | ||

| Кристаллы холестерина | 37 | 45 | 93 | 175 |

| Микросферолиты | 21 | 11 | 5 | 37 |

| Пигментные микролиты | 4 | 8 | 12 | 24 |

| Отсутствие кристаллов | - | - | - | 16 |

Рис. 5. Твердые кристаллы моногидрата холестерина.

Поляризационная микроскопия. Ув. Х 160

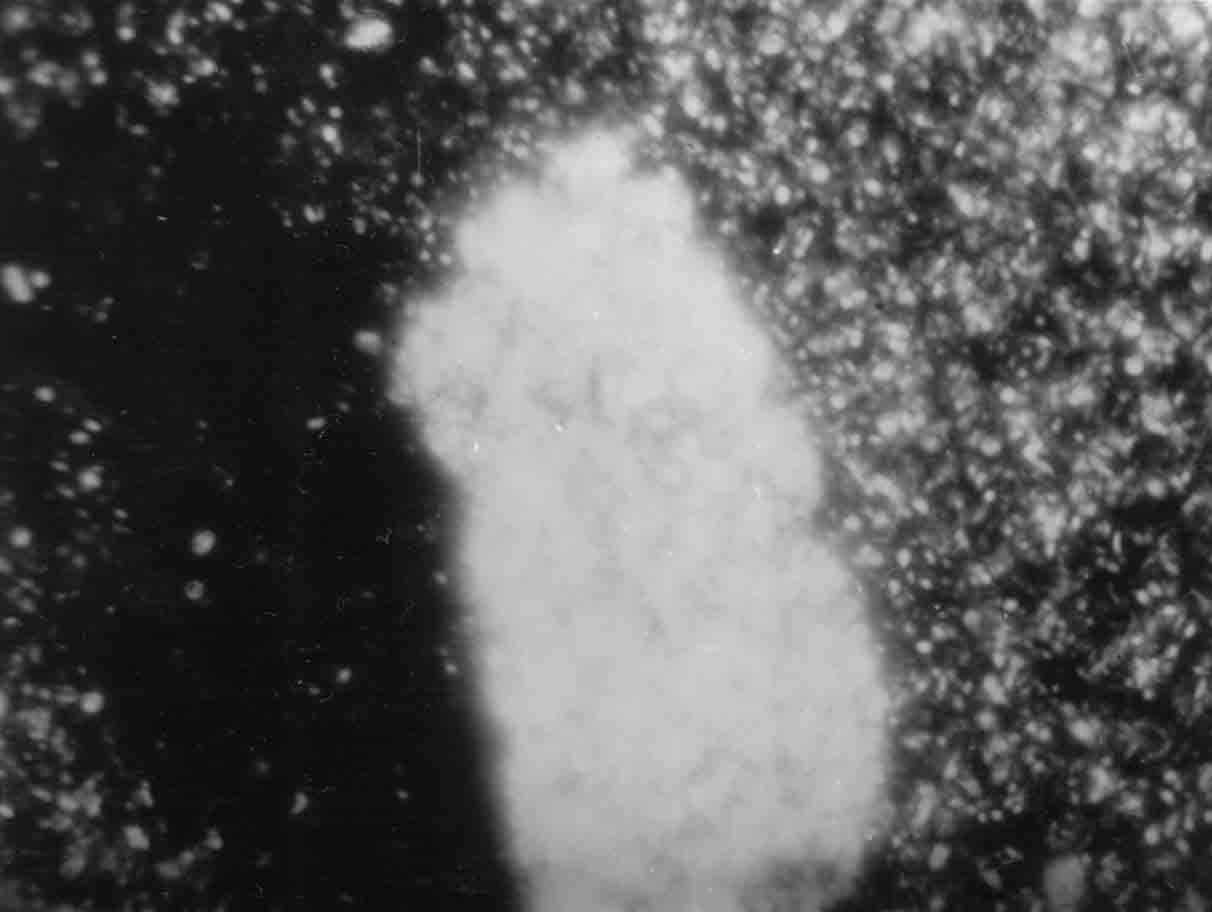

Следующим видом твердых кристаллов были микросферолиты (МСЛ). Они идентифицировались как структуры овальной или круглой формы с концентрическими кругами или зонами свечения, расходящимися от периферии к центру (рис. 6). Из табл. 16 видно, что эти кристаллы встречались редко – почти в 5 раз реже, чем ТКХ. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что преобладали наблюдения, где в препаратах желчи отмечалась минимальная (первая) степень насыщенности кристаллами этого вида. Судя по данным литературы, третьим из основных элементов желчи, свидетельствующим о камнеобразовании, являются пигментные структуры. Указываются, что они имеют некристаллическую природу. Исходя из этого мы провели микроскопический анализ проб желчи помимо поляризованного, в обычном свете. ТКХ и МСЛ, будучи малоцветными и прозрачными, визуализировались плохо. Довольно четко выявлялись образования двух типов, резко отличающихся по форме от ТКХ и МСЛ. Они имели вид глыбок или гранул неправильной формы сероватого цвета, либо аморфных масс бурого цвета. При изучении препарата желчи в поляризованном свете оказалось, что гранулы видно довольно хорошо, а аморфные массы практически не определяются. Исходя из известных, по данным литературы, визуальных характеристик мы предположили, что выявленные элементы являются гранулами билирубина кальция (рис. 7), а аморфные массы состоят преимущественно из чистого билирубина. Образования пигмента мы обозначили как пигментные микролиты (ПМЛ). Что касается степени насыщенности желчи ПМЛ, то в отличие от МСЛ в большинстве случаев эта степень была максимальной.

Целенаправленное изучение возможных комбинаций кристаллов показало, что они определялись только в 27% наблюдений. В подавляющем большинстве препаратов обнаруживались кристаллы только одного вида (табл. 17). Наиболее распространенным было сочетание ТКХ и МСЛ. Всего в трех случаях встретилась комбинация, содержащая все три вида кристаллов. Обращает на себя внимание факт, что ни у одного больного не было зафиксировано комбинации МСЛ+ПМЛ.

Резюмируя полученные результаты, можно сделать следующее заключение. У 184 из 200 больных ЖКБ в желчи обнаружены твердокристаллические структуры. Степень совпадения: обнаружение в желчи твердых кристаллов (ели учитывать все их виды) и наличие камней желчного пузыря составила, таким образом, 92%. Следовательно, выявление твердокристаллических структур желчи может быть использовано в целях диагностики ЖКБ с весьма высокой эффективностью. Кроме того, достоинствами такого метода являются простота и воспроизводимость, что позволяет рекомендовать его для скрининговых обследований больных.

А

Б

Рис. 6. Микросферолиты желчи.

Поляризационная микроскопия

А – округлой формы. Ув. х 120

Б- с концентрическими кругами. Ув. х 120

Рис. 7. Пигментные микролиты.

Поляризационная микроскопия Ув. х 160

Таблица 17

Комбинация твердокристаллических структур

желчи у больных ЖКБ

| Комбинации кристаллов | Степень насыщенности | Всего наблюдений | ||

| 1 степень | 2 степень | 3 степень | ||

| Кристаллы холестерина | 24 | 26 | 76 | 126 |

| Кристаллы холестерина и микросферолиты | 8 17 | 13 9 | 9 4 | 30 |

| Кристаллы холестерина и пигментные микролиты | 3 2 | 5 7 | 8 7 | 16 |

| Микросферолиты | 3 | 0 | 1 | 4 |

| Пигментные микролиты | 1 | 1 | 3 | 5 |

| Кристаллы холестерина, микросферолиты и пигментные микролиты | 3 1 1 | 0 2 0 | 0 0 2 | 3 |

| Нет кристаллов | - | - | - | 16 |

| Всего | | | | 200 |

С практической точки зрения чрезвычайным оказался факт идентичности картины, наблюдаемой при исследованиях желчи, взятой различными способами: пункцией желчного пузыря во время операции и с помощью дуоденального зондирования. Параллельное исследование проведено у 38 пациентов. Результаты свидетельствуют о достоверности изучения желчи, получаемой при дуоденальном зондировании, и возможности использования полученных при этом данных в диагностических целях.

- Определение состава желчных камней

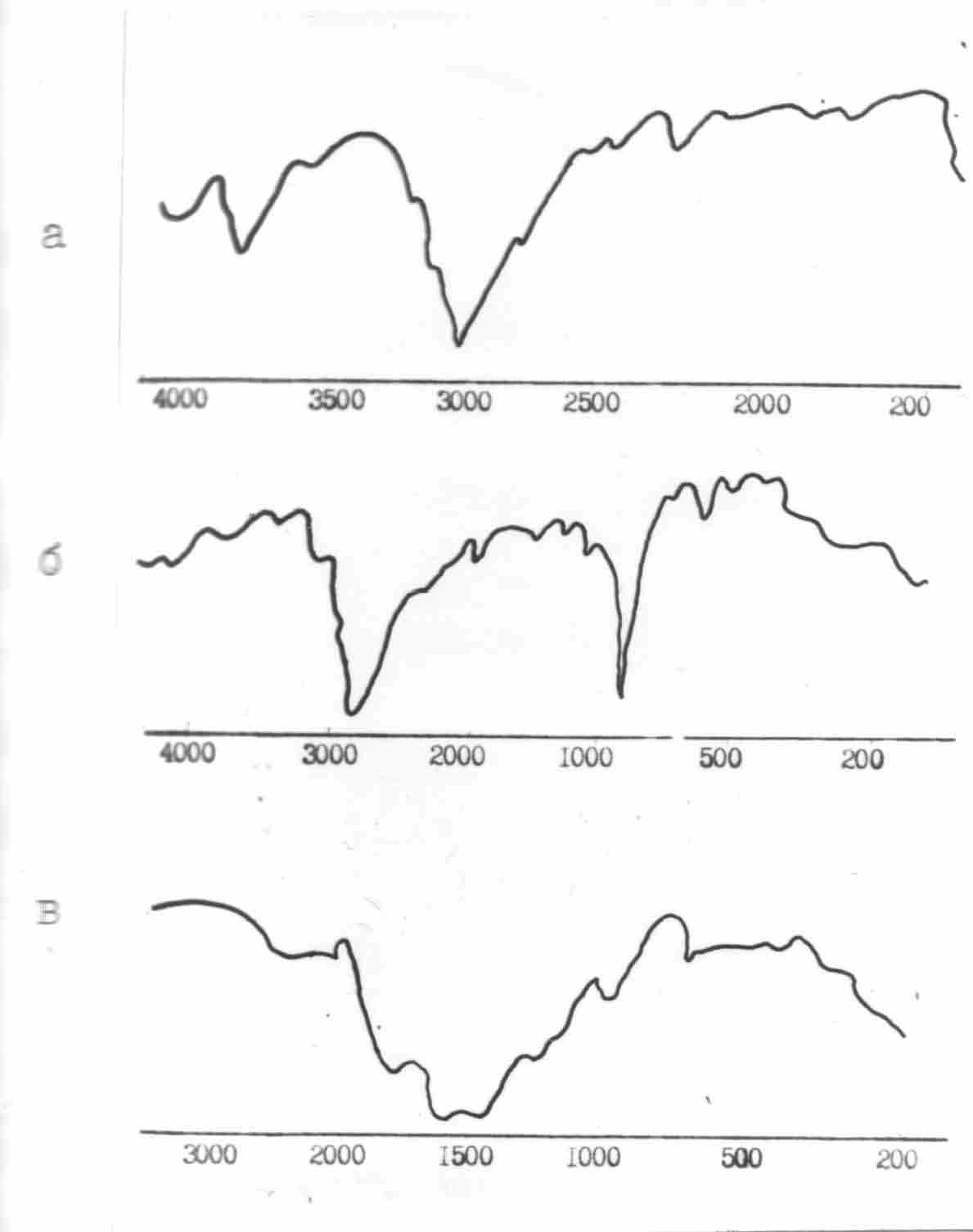

С целью сопоставления между видом кристалла, типом комбинации и составом желчных камней было проведено параллельное исследование текстур желчи и желчных камней, удаленных во время холецистэктомии у 150 больных. Для изучения химического состава желчных камней использовали инфракрасную спектороскопию (ИКС). Работа выполнялась совместно с ИОХ им. Н.Д.Зелинского АН СССР. Использовались спектрометры «Perkin Elmer – 577» и «Specord M-80». ИКС позволяет определить состав вещества, группа атомов которого поглощает свет определенной частоты. Эта частота не изменяется, в каком бы соединении и состоянии эта группа не находилась /18, 29, 211/.

Для выполнения ИКС камни растирали в фарфоровой ступке до размеров менее 0,005 мм. Ступку после каждой пробы промывали спиртом. Полученный порошок массой 50 г в прессовке с 200 мг бромистого калия в виде гранулы помещали в кюветное отделение прибора на пути рабочего пучка инфракрасного излучения. Спектры записывали в координатах пропускания волновых чисел в диапазонах 400 – 4000 см -1. Идентификацию полученных результатов проводили по предварительно снятым инфракрасным спектрам химически чистых веществ. При этом выводили стандартные кривые для моногидрата холестерина, неконъюгированного билирубина с билирубинатом кальция и карбоната кальция. Смеси из различных пропорций этих компонентов исследовали на обнаружение спектральных интерференций и для поиска наиболее подходящих длин волн. Считалось, что чем выше пик поглощения, тем больше соединения, соответствующего данной длине волны, содержится в образце.

Установлено, что характеристическими являлись полосы поглощения: при 3400, 2940, 1465, 1435 и 1055 см -1 - для холестерина; 865 см -1 - для карбоната кальция; «четырехзубец» при 1570-1590, 1626, 1660, 1700 см -1 - для билирубината кальция и эти же полосы, а также очень интенсивная полоса 1495 см -1 - для свободного билирубина (рис. 8).

Рис. 8. инфракрасная спектроскопия желчных камней

а) холестериновый конкремент;

б) холестериново-известковый конкремент;

в) билирубиновый конкремент

В результате проведенных исследований холестерин был выявлен в 140 наблюдениях (93,3%), билирубин – в 30 (20%), билирубин и билирубинат кальция – в 47 (31,3%), карбонат кальция – в 33 (22%) случаях.

При формулировке заключения относительно состава камней, по данным поляризационной микроскопии желчи, исходили из известных признаков /510/. Согласно им, обнаружение кристаллов моногидрата холестерина свидетельствует о примеси холестерина, наличие микросферолитов указывает на известковые примеси, а выявление гранул билирубината кальция является признаком примеси пигмента. Выше указывалось, что, учитывая качественный характер этих признаков, мы дали микроскопической картине количественную оценку. Выявление единичных кристаллических структур во всех полях зрения препарата определяли как 1 степень насыщенности желчи кристаллическими структурами, при 2 степени количество кристаллов было до 10 в одном поле зрения, а при 3 степени – более 10 кристаллов в одном поле зрения. Содержание в желчи кристаллов холестерина и гранул билирубината кальция, как правило, достигало 2-3 степени насыщенности, напротив, микросферолитов карбоната кальция – 1 степени.

Следовательно, выявление даже единичных микросферолитов имеет важное диагностическое значение. При исследовании проб желчи 150 больных ЖКБ в 99 наблюдениях выявлены только кристаллы холестерина (2-3 степени насыщенности), что послужило основанием для заключения «холестериновые камни». У 21 больного в пузырной желчи обнаружено сочетание кристаллов холестерина и микросферолитов (1 степень насыщенности). Сделано заключение «холестериново-известковые камни». В 12 наблюдениях при одинаковой насыщенности (2 степень) отмечено сочетание кристаллов холестерина с гранулами билирубината кальция и аморфными массами. Высказано предположение о холестериново-пигментном составе камней. В 4 наблюдениях выявлены микросферолиты (заключение – «кальцинированный камень») и также у 4 пациентов в желчи отмечено наличие только гранул билирубината кальция и сделан вывод о пигментном составе конкрементов. Следует отметить, что в 10 случаях в желчи даже при динамическом наблюдении в течении 24 часов никаких кристаллических структур не обнаружено, что не позволило сформулировать какие-либо заключения (табл. 18).

Таблица 18

Сравнительная оценка данных поляризационной микроскопии желчи и результатов исследования желчных камней методом инфракрасной спектроскопии (ИКС)

| Данные поляризационной микроскопии желчи | Предварительное заключе-ние о составе камней | Число боль- ных | Состав камней по ИКС | |||

| Холе- стери- новые | Холе- стери- ново- пиг- мент- ные | Пиг- мент- ные | Холе- стери- ново- изве- стко- вые | |||

| Кристаллы моногидрата холестерина | Холестери- новый | 99 | 90 | 6 | - | 3 |

| Кристаллы моногидрата холестерина и микросферолиты | Холестери- ново- известко- вый | 21 | - | 2 | - | 19 |

| Кристаллы моногидрата холестерина и гранулы билирубина кальция | Холестери- ново- пигмент- ный | 12 | - | 11 | - | 1 |

| Микросферолиты карбоната кальция | Известко- вый | 4 | - | - | - | 4 |

| Гранулы билирубина | Пигмент- ный | 4 | - | 1 | 3 | - |

| Отсутствие кристаллических структур | Заключе- ние не фор- мулирова- лось | 10 | - | 1 | 8 | 1 |

Анализ камней методом инфракрасной спектроскопии показал, что они могут быть разделены в зависимости от состава на 4 группы: холестериновые (90 наблюдений), холестериново-известковые (28 наблюдений), холестериново-пигментные (21 наблюдение) и пигментные (11 наблюдений). Ни в одном случае не выявлено известково-пигментных образцов камней.

Необходимо отметить следующее обстоятельство. В 8 наблюдениях, где при исследовании желчи не было обнаружено никаких структур, был выявлен пигментный состав камней, а в одном – холестериново-пигментный. По нашему мнению, этот феномен может быть объяснен тем, что чистый билирубин является аморфным веществом и не может кристаллизоваться в желчи. Поэтому при поляризационной микроскопии, где определяются лишь кристаллические вещества, обладающие свойством преломления луча, нет структур, которые могли бы характеризовать наличие несвязанного билирубина. Следовательно, отсутствие каких-либо структур в желчи у больного с подтвержденной желчнокаменной болезнью может свидетельствовать в пользу наличия у него пигментных камней. («Способ диагностики пигментных камней». Рационализаторское предложение № 22-89 от 16.03.89. ВГМИ.)

Математический анализ результатов параллельного исследования показал надежную коррелятивную связь между характером кристаллических структур желчи и компонентами желчных камней. В соответствии с этим при определении состава конкрементов следует полагать, что присутствие только кристаллов холестерина указывает на чисто холестериновые камни. Для холестериново-известковых характерным является обнаружение одновременно холестерина и микросферолитов. При холестериново-пигментном составе конкрементов в желчи присутствуют как кристаллы холестерина, так и гранулы билирубината кальция. Чисто пигментные камни характеризуются отсутствием в желчи твердокристаллических структур или наличием только гранул билирубината кальция.

Таким образом, из 150 опытов параллельного изучения желчи и желчных камней, определение состава конкрементов, по данным микроскопии, оказалось правильным в 135 наблюдениях (90%). Необходимо отметить, что из оставшихся 15 наблюдений, составляющих 10% от общего числа, в 14 конкрементах, состоящих из двух компонентов, не были определен лишь один из них. И только в одном наблюдении данные поляризационной микроскопии не позволили правильно определить оба компонента данного образца.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что на основании исследования кристаллических структур желчи можно с достаточной степенью точности определить состав желчных камней.

- Прогнозирование растворимости желчных камней

на основе изучения кристаллических структур желчи

В настоящее время в клинической практике применяются несколько нетоксичных контактных холелитолитических препаратов, причем доказано, что каждый из них обладает не универсальным, а селективным действием. Чаще других используется монооктаноин, являющийся эффективным только по отношению к холестериновым камням. Растворы цитрата натрия (ЦН) и динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТК) способствуют лизису кальцинированных камней. Кроме того, существуют указания на возможность растворения с помощью ЭДТК конкрементов с пигментными примесями /178, 231/.

Опираясь на эти данные, мы провели дополнительную оценку диагностической достоверности и практической значимости рассмотренного выше метода. С этой целью была исследована возможность прогнозирования растворимости желчных камней на основе изучения кристаллических структур желчи в стендовых опытах. В качестве контактных растворителей применяли первый отечественный холелитолитический препарат октаглин, синтезированный в нашей клинике совместно с ИОХ им. Н.Д.Зелинского АН СССР, 5% раствор ЦН и 1-2% раствор динатриевой соли ЭДТК. Опыты проведены с конкрементами, извлеченными во время холецистэктомии у 150 больных ЖКБ. Состав всех камней был предварительно определен методами ПМЖ и ИКС. При этом в каждом наблюдении один конкремент использовался для спектрального анализа, другой, идентичный по виду, подвергался воздействию растворителей. В случаях, где имелся лишь один камень, его раскалывали пополам таким образом, чтобы в обоих образцах были и периферическая и центральная части. Исследованию подвергались камни диаметром не более 15 мм.

В опытах на растворимость конкременты в кюветах с растворителем помещали на пластмассовую платформу и инкубировали в термостате при температуре 42ОС. На первом этапе эксперимента проверялась растворимость камней октаглином. Оценка состояния камней проводилась ежедневно. Препарат заменяли новым каждые двое суток. Анализируя результат, выделяли полное растворение, частичное растворение и отсутствие литолитического эффекта. В случае отсутствия полного растворения в течение 10 суток в кюветы добавляли раствор ЦН так, чтобы соотношение объемов ЦН и октаглина было 1:1. дальнейшее наблюдение проводилось аналогичным образом. Если конкременты полностью не растворялись в течение следующих 10 суток, то в имеющуюся комбинацию литолитических препаратов добавляли раствор ЭДТА, и соотношение объемов препаратов составляло 1:1:1. отсутствие эффекта на третьем этапе расценивалось как нерастворимость камня.

Полученные результаты сопоставлялись с особенностями состава камней по данным ПМЖ и ИКС.

Так, согласно ПМЖ предполагалось, что на первом этапе эксперимента растворение будет достигнуто прежде всего в тех наблюдениях, где был диагностирован холестериновый состав камней. Как следует из табл. 19, прогноз оказался верным в 89 из 99 случаев. С другой стороны, следовало ожидать, что добавление к октаглину раствора ЦН позволит добиться растворения камней, которые, по данным ПМЖ, содержали в большей или в меньшей степени примесь карбоната кальция. Как следует из табл. 20, этот прогноз подтвердился в 9 из 13 наблюдений. Наконец, ЭДТК должна была способствовать лизису камней с примесями извести и пигмента. На третьем этапе эксперимента таких камней, согласно ПМЖ, оказалось 34. Полное растворение достигнуто в большинстве наблюдений. Исключение составили именно те случаи (12 больных), где по результатам ПМЖ предполагалось наличие «чистых» пигментных конкрементов. По существующим представлениям, они представляют собой наиболее резистентный в плане растворения объект (табл.21).

Таблица 19

Растворимость камней октаглином в зависимости

от их состава (1 этап)

| Состав камней Число наблюдений | Состав по данным ИКС | Состав по данным ПМЖ | ||

| Полное растворе- ние | Остутствие эффекта | Полное растворе- ние | Остутствие эффекта | |

| Холестериновые | 86 | 4 | 89 | 10 |

| Холестериново- известковые | 4 | 24 | 2 | 19 |

| Холестериново- пигментные | 5 | 14 | 3 | 7 |

| Смешанные | - | 2 | - | 2 |

| Пигментные | - | 11 | - | 14 |

| Известковые | Нет данных | Нет данных | 1 | 3 |

| Всего | 95 | 55 | 95 | 55 |

Таблица 20

Растворимость камней комбинацией октаглина и цитрата натрия

в зависимости от их состава (2 этап)

| Состав камней Число наблюдений | Состав по данным ИКС | Состав по данным ПМЖ | ||

| Полное растворе- ние | Остутствие эффекта | Полное растворе- ние | Остутствие эффекта | |

| Холестериновые | - | 4 | 2 | 8 |

| Холестериново- известковые | 13 | 11 | 7 | 12 |

| Холестериново- пигментные | - | 14 | 1 | 6 |

| Холестериново- пигментно- известковые | - | 2 | - | 2 |

| Пигментные | - | 11 | 1 | 13 |

| Известковые | Нет данных | Нет данных | 2 | 1 |

| Всего | 13 | 42 | 13 | 42 |

Таблица 21

Растворимость камней комбинацией октаглина, цитрата натрия,

и ЭДТК в зависимости от их состава (3 этап)

| Состав камней Число наблюдений | Состав по данным ИКС | Состав по данным ПМЖ | ||

| Полное растворе- ние | Остутствие эффекта | Полное растворе- ние | Остутствие эффекта | |

| Холестериновые | 2 | 2 | 3 | 5 |

| Холестериново- известковые | 5 | 6 | 6 | 6 |

| Холестериново- пигментные | 7 | 7 | 3 | 3 |

| Холестериново- пигментно- известковые | 2 | - | 2 | - |

| Пигментные | - | 11 | 1 | 12 |

| Известковые | Нет данных | Нет данных | 1 | - |

| Всего | 16 | 26 | 16 | 26 |

Резюмируя результаты стендовых опытов, можно заключить, что микроскопический анализ кристаллических структур желчи у больных желчнокаменной болезнью позволяет с высокой степенью точности не только определить состав камней, но и прогнозировать возможность их литолиза.