Учебно-методический комплекс дисциплины

| Вид материала | Учебно-методический комплекс |

- Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно методический комплекс, 102.02kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно-методический комплекс, 250.7kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно-методический комплекс, 195.41kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно методический комплекс, 115.23kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно методический комплекс, 329.2kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины. Иркутск 2008 Учебно-методический комплекс, 183.52kb.

- А. Б. Тазаян Учебно-методический комплекс дисциплины "Логика" Ростов-на-Дону 2010 Учебно-методический, 892.49kb.

- И. Д. Алекперов учебно-методический комплекс дисциплины "информатика" Ростов-на-Дону, 952.05kb.

- А. Б. Тазаян Учебно-методический комплекс дисциплины "Юридическая логика" (для студентов, 1003.39kb.

- Учебно-методический комплекс дисциплины Федеральное агентство по образованию Государственное, 1741.83kb.

Лекция № 9. Нервная система и анализаторы

1. Значение нервной ткани.

2. Нейрон, его афферентные и эфферентные отростки. Нервное волокно. Нейроглия.

3. Серое и белое вещество мозга, центральный и периферический отделы нервной системы.

4. Спинной мозг. Спинальные ганглии, корешки спинного мозга. Микроскопическое строение серого и белого вещества спинного мозга.

5. Головной мозг. Отделы головного мозга.

6. Продолговатый мозг. Задний мозг. Ретикулярная формация.

7. Общая морфология моста, ножек и четверохолмия.

8. Промежуточный мозг. Общая морфология зрительных бугров, подбугорной и надбугорной областей.

9. Конечный мозг. Общая морфология больших полушарий, их доли, основные борозды и извилины. Кора, ее микроскопическое строение. Белое вещество полушарий.

1. Значение нервной ткани.

Основными функциями НС являются:

1. Быстрая и точная передача информации о состоянии внешней и внутренней среды организма;

2. Анализ и интеграция всей информации;

3. Организация адаптивного реагирования на внешние сигналы;

4. Регуляция и координация деятельности всех органов и систем в соответствии с конкретными условиями деятельности и изменяющимися факторами внешней и внутренней среды организма. С деятельностью высших отделов нервной системы связано осуществление психических процессов и организация целенаправленного поведения.

НС играет важную роль в обеспечении движений человека. Она регулирует и контролирует работу скелетных мышц. Мышца и подходящий к ней нерв составляют в функциональном отношении единое целое, так называемый нервно-мышечный аппарат. Нервная система регулирует силу и скорость мышечного сокращения, степень напряжения или расслабления мышцы, а также процессы питания и обмена веществ в ней. Посредством органов чувств и благодаря чувствительной иннервации, кожи и опорно-двигательного аппарата нервная система позволяет человеку ориентироваться в окружающем его пространстве, чувствовать свою позу, координировать движения.

Кора головного мозга, которая является материальным субстратом высшей нервной деятельности, обеспечивает выработку у спортсмена морально-волевых качеств.

2. Нейрон, его афферентные и эфферентные отростки. Нервное волокно. Нейроглия.

Сложнейшие и жизненно важные задачи решаются с помощью нервных клеток (нейронов), выполняющих функцию восприятия, передачи, обработки и хранения информации. Сигналы (нервные импульсы) от органов и тканей тела человека и из внешней среды, воздействующей на поверхность тела и органы чувств, поступают по нервам в спинной и головной мозг. В мозге человека происходят сложные процессы обработки поступившей в него информации. В результате из мозга также по нервам к органам и тканям идут ответные сигналы, вызывающие ответную реакцию организма, которая проявляется в виде мышечной или секреторной деятельности. В ответ на поступившие из мозга импульсы происходит сокращение скелетных мышц или мускулатуры в стенках внутренних органов, кровеносных сосудов, а также секреция различных желез - слюнных, желудочных, кишечных, потовых и других (выделение слюны, желудочного сока, желчи, гормонов железами внутренней секреции).

В нервной системе нервные клетки, образуя контакты (синапсы) с другими нервными клетками, складываются в цепи нейронов. По таким цепям нейронов нервные импульсы проводятся от органов и тканей, где эти импульсы возникают в чувствительных нервных окончаниях, в центры нервной системы - в мозг.

Из мозга к рабочим органам (мышцам, железам и др.) нервные импульсы также следуют по цепям нейронов. Ответную реакцию организма на воздействия внешней среды или изменения его внутреннего состояния, выполняемая с участием нервной системы, называют рефлексом. Путь, состоящий из цепей нейронов, по которому нервный импульс проходит от чувствительных нервных клеток до рабочего органа, называют рефлекторной дугой. Вся деятельность НС строится на основе рефлекторных дуг, которые могут быть простыми или сложными.

У каждой рефлекторной дуги можно выделить:

- Чувствительный нейрон или приносящий, который воспринимает воздействия, образует нервный импульс и приносит его в мозг (ЦНС).

- Вставочные, проводниковые нейроны (один или несколько), расположенные в ЦНС, в мозге. Они проводят нервные импульсы от приносящего, чувствительного нейрона к последнему, выносящему, эфферентному нейрону.

- Эфферентный нейрон выносит нервный импульс из мозга к рабочему органу (мышце, железе), включает этот орган в работу, вызывает эффект действия. Поэтому последний нейрон называют также эффекторным нейроном.

Простая рефлекторная дуга состоит из трех нейронов. Тело первого нейрона (чувствительного, приносящего) располагается в спинномозговом узле (или чувствительном узле черепного нерва). Периферические отростки этих чувствительных клеток (дендриты) проходят в составе соответствующих спинномозговых (или черепных) нервов на периферию, где заканчиваются чувствительными нервными окончаниями (рецепторами), воспринимающими раздражения. Возникший в рецепторе нервный импульс по нервному волокну передается к телу нервной клетки, а затем по ее аксону в составе чувствительного корешка спинномозгового (или черепного) нерва поступает в спинной или головной мозг. В спинном или головном мозге нервный импульс передается следующему, второму (вставочному) нейрону, который проводит импульс к третьему выносящему (двигательному или секреторному) нейрону. Аксон (нейрит) третьего нейрона выходит из спинного (головного) мозга в составе переднего (двигательного) корешка спинномозгового или соответствующего черепного нерва и направляется к рабочему органу.

Сложные рефлекторные дуги состоят из многих нейронов. У таких рефлекторных дуг между приносящим (афферентным) и выносящим (эфферентным) нейронами располагается несколько вставочных нейронов, передающих нервный импульс от одной нервной клетки к следующей клетке.

3. Серое и белое вещество мозга, центральный и периферический отделы нервной системы.

НС состоит из головного мозга, спинного мозга, нервов, нервных узлов и нервных окончаний. Все органы нервной системы построены из нервной ткани, которая является основной рабочей тканью, выполняющей функции возбудимости, образования нервных импульсов и проводимости. Наряду с нервными клетками в построении органов НС участвуют все другие виды тканей.

Топографически НС человека подразделяют на центральную и периферическую.

К ЦНС относят спинной и головной мозг. ЦНС имеет серое (нейроны) и белое (нервные волокна) вещество.

Периферическую нервную систему составляют спинномозговые и черепные нервы и их корешки, ветви этих нервов, нервные окончания, сплетения и узлы, лежащие во всех отделах тела человека. Периферическая нервная система образована нервными узлами (спинно-мозговыми, черепными и вегетативными), нервами (31 пара спинномозговых и 12 пар черепных) и нервными окончаниями, рецепторами (чувствительными) и эффекторами. Каждый нерв состоит из нервных волокон, миелинизированных и немиелинизированных. Снаружи нерв окружен соединительнотканной оболочкой - эпиневрием, в который входят питающие нерв кровеносные сосуды. Нерв состоит из пучков нервных волокон, которые, в свою очередь, покрыты периневрием, а отдельные волокна - эндоневрием.

В зависимости от расположения, происхождения нервов и связанных с ними нервных узлов выделяют черепные и спинномозговые нервы.

По анатомо-функциональной классификации единую нервную систему также условно подразделяют на две части: соматическую и вегетативную (автономную). Соматическая НС обеспечивает иннервацию главным образом тела - сому, кожу, скелетные мышцы. Этот отдел НС устанавливает взаимоотношения с внешней средой - воспринимает ее воздействия (прикосновение, осязание, боль, температуру), формирует осознанные (управляемые сознанием) сокращения скелетных мышц (защитные и другие движения).

Вегетативная (автономная) нервная система иннервирует все внутренние органы (пищеварения, дыхания, мочеполового аппарата), железы, в том числе эндокринные, гладкую мускулатуру органов, в том числе и сосудов, сердце, регулирует обменные процессы, а также рост и размножение. ВНС обеспечивает также трофическую иннервацию скелетных мышц, других органов и тканей и самой нервной системы.

Такое деление нервной системы, несмотря на его условность, сложилось традиционно и представляется достаточно удобным для изучения нервной системы в целом и ее отдельных частей.

Нейроглия (глиоциты, или глиальные клетки) выполняют многочисленные вспомогательные функции в нервной системе. Они происходят из общего нейробластического зачатка. В отличие от нервных клеток глиоциты сохраняют способность к митотическому делению во взрослом организме, иными словами, они могут размножаться. Различают четыре типа нейроглии: астроглия, олигодендроглия, микроглия и эпендима.

Астроциты, или астроглия, содержатся в нервной системе в наибольшем количестве. Своими довольно длинными и многочисленными отростками они окружают нервные клетки и кровеносные капилляры. Астроциты образуют огромное число контактов между собой и нейронами). Есть мнение, что астроциты вместе со стенкой капилляров участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера, основная функция которого состоит в избирательном транспорте веществ между кровью и нервными клетками и регуляции питания клеток нервной ткани. В последнее время появляется все больше подтверждений тому, что астроциты, участвуя в модуляции ионного состава нервной ткани, играют важную роль в активности нейронов и их синапсов, а также обеспечивают восстановление нервов после повреждения.

Олигодендроциты, или олигодендроглия, имеют относительно мало отростков и не образуют контактов синаптического типа. Некоторые их них (так\ называемые шванновские клетки) участвуют в образовании миелиновой оболочки вокруг аксонов нейронов, повышающей скорость проведения импульсов в центральной нервной системе. Олигодендроциты выполняют роль среды, изолирующей нейроны друг от друга. Они так же, как и астроциты, функционально тесно связаны с нейронами, осуществляя с ними сложный обмен веществ, необходимый для поддержания импульсной активности нейронов.

Микроглиоциты, или микроглия, представляют собой мелкие клетки, рассеянные в центральной нервной системе. При травмах или дегенерации нервной ткани они способны мигрировать к очагу повреждения, где превращаются в крупные макрофаги, поглощающие путем фагоцитоза продукты распада. Таким образом, микроглиоциты препятствуют развитию воспалительных процессов и распространению инфекции в нервной ткани.

Различают также клетки эпендимы, выстилающие внутренние полости головного и спинного мозга и участвующие в образовании и регуляции химического состава ликвора – спинномозговой жидкости.

4. Спинной мозг. Спинальные ганглии, корешки спинного мозга. Микроскопическое строение серого и белого вещества спинного мозга.

Спинной мозг по внешнему виду представляет собой длинный, цилиндрической формы, уплощенный спереди назад тяж, с узким центральным каналом внутри. Снаружи он имеет три оболочки - твердую, паутинную, и мягкую.

Спинной мозг располагается в позвоночном канале и на уровне нижнего края большого затылочного отверстия переходит в головной мозг. Внизу спинной мозг заканчивается на уровне 1 поясничных позвонков сужением - мозговым конусом. От мозгового конуса тянется вниз концевая (терминальная) нить, которая в своих верхних отделах еще содержит нервную ткань, а ниже уровня II крестцового позвонка - это соединительнотканное образование, представляющее собой продолжение всех трех оболочек спинного мозга. Заканчивается терминальная нить на уровне тела II копчикового позвонка, срастаясь с его надкостницей. Терминальная нить окружена длинными корешками нижних спинномозговых нервов, которые образуют в позвоночном канале пучок, получивший название конский хвост.

Длина спинного мозга у взрослого человека в среднем 43 см (у мужчин - 45, у женщин 41-42 см), .масса - около 34-38 г, что составляет примерно 2% массы головного мозга.

В шейном и пояснично-крестцовом отделах спинного мозга обнаруживаются два заметных утолщения - шейное утолщение и пояснично-крестцовое утолщение. Образование утолщений объясняется скоплением в этих частях мозга большого количества нервных клеток и волокон, иннервирующих верхние и нижние конечности.

На передней поверхности спинного мозга видная передняя срединная щель. По срединной линии задней поверхности мозга проходит задняя срединная борозда. Передняя щель и задняя борозда являются границами, разделяющими спинной мозг на правую и левую симметричные половины.

На передней поверхности спинного мозга с каждой стороны от срединной щели проходит передняя латеральная борозда, которая является местом выхода из спинного мозга переднего (двигательного) корешка. Эта борозда служит также границей на поверхности спинного мозга между передним и боковым канатиками. На задней поверхности спинного мозга, на каждой его половине, имеется задняя латеральная борозда, место вхождения в спинной мозг заднего (чувствительного) корешка. Эта борозда служит границей между боковым и задним канатиками спинного мозга.

Передние корешки спинномозговых нервов состоят из отростков двигательных (моторных) нервных клеток, расположенных в переднем роге серого вещества спинного мозга.

Задний корешок представлен совокупностью проникающих в спинной мозг центральных отростков псевдоуниполярных (чувствительных) клеток, тела которых образуют спинномозговой узел, лежащий у места соединения заднего корешка с передним.

На всем протяжении спинного мозга с каждой его стороны отходит 31 пара корешков спинномозговых нервов. Отрезок спинного мозга, соответствующий двум парам корешков спинномозговых нервов (два передних и два задних), называют сегментом спинного мозга.

Спинной мозг человека состоит из 31 сегмента. Различают 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегменты спинного мозга. Протяженность спинного мозга значительно меньше длины позвоночного столба, поэтому порядковый номер сегмента спинного мозга и уровень их положения, начиная с нижнего шейного отдела, не соответствует порядковым номерам одноименных позвонков.

Спинной мозг построен из серого и белого вещества. Серое вещество состоит из тел нервных клеток и нервных волокон - отростков нервных клеток. Белое вещество образовано только нервными волокнами - отростками нервных клеток как самого спинного мозга, так и головного мозга.

Серое вещество в спинном мозге занимает центральное положение. В центре серого вещества проходит центральный канал. Снаружи от серого вещества располагается белое вещество спинного мозга.

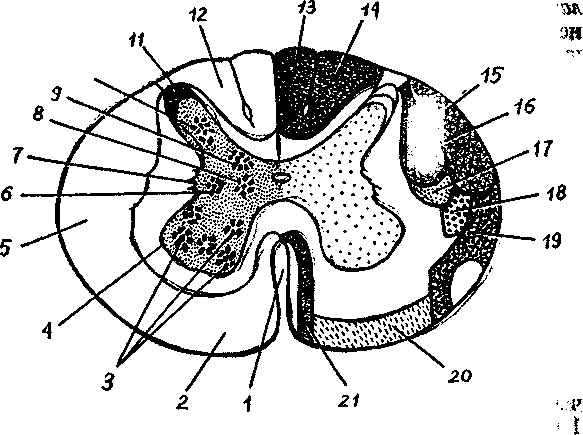

В каждой половине спинного мозга серое вещество образует серые столбы. Правый и левый серые столбы соединены поперечной пластинкой – серой спайкой, в центре которой видно отверстие центрального канала. Кпереди от центрального канала находится передняя спайка спинного мозга, кзади – задняя спайка. На поперечном разрезе спинного мозга серые столбы вместе с серой спайкой имеют форму буквы «Н» или бабочки с расправленными крыльями (рис.). Образованные в стороны выступы серого вещества получили название рогов. Выделяют парные, более широкие передние рога и узкие, также парные задние рога. В передних рогах спинного мозга расположены крупные нервные клетки - двигательные нейроны. Их длинные отростки – нейриты образуют основную часть волокон передних корешков спинномозговых нервов. Нейроны, расположенные в каждом переднем роге, образуют пять ядер: два медиальных и два латеральных, а также центральное ядро. Отростки клеток этих ядер направляются к скелетным мышцам.

Схема строения спинного мозга на поперечном разрезе:

1 – передняя срединная щель, 2 – передний канатик, 3 – ядра (двигательные) переднего рога, 4 – передний рог, 5 – боковой (латеральный) канатик, 6 – промежуточно-латеральное (вегетативное, симпатическое) ядро, 7 – боковой рог, 8 – промежуточно-медиальное ядро, 9 – грудное ядро, 10 – собственное ядро заднего рога, 11 – задний рог, 12 – задний канатик, 13 –тонкий пучок, 14-клиновидный пучок, 15-задний спинномозжечковый путь, 16 – корково-спинномозговой (пирамидный) латеральный путь, 17 – красноядерно-спинномозговой путь, 18 – спинноталамический латеральный путь, 19 – спинноталамический передний путь, 20 – преддверно-спинномозговой путь, 21 – корково-спинномозговой путь (пирамидальный) передний путь

В середине заднего рога располагается собственное его ядро. Оно состоит из так называемых вставочных нейронов, отростки которых (аксоны) направляются в передний рог, а также переходят через переднюю белую спайку на противоположную сторону спинного мозга.

В основании заднего рога располагается другое ядро, образованное крупными вставочными нейронами с сильно разветвленными дендритами. На нервных клетках ядер задних рогов заканчиваются нервные волокна (чувствительные) задних корешков, являющихся отростками нервных клеток, тела которых располагаются в межпозвоночных спинномозговых узлах.

Промежуточная зона серого вещества спинного мозга расположена между передними и задними рогами. В этой зоне на протяжении от VIII шейного по II поясничный сегмент имеются выступы серого вещества – боковые рога. В боковых рогах находятся центры симпатической части ВНС в виде групп нервных клеток, объединенных в латеральное промежуточное вещество. Аксоны этих клеток проходят через передний рог и выходят из спинного мозга в составе передних корешков спинномозговых нервов.

На поперечном разрезе спинного мозга видно, что его очень узкий центральный канал окружён серым веществом, выступающие части которого образуют передние и задние рога.

В грудном отделе и в верхней части поясничного между передним и задним выдаются еще боковые рога.

На периферии расположено белое вещество. В последнем между задним и передним (или боковым) рогами находятся переплетающиеся перекладины серого вещества, выделяемые в качестве сетчатого вещества, или ретикулярной формации.

В непосредственной близости от серого вещества, внутри всех столбов, лежат короткие межсегментальные волокна основных пучков.

Начавшись от клеток ретикулярной формации, волокна проходят вверх и вниз 2-3 сегмента и оканчиваются на мотонейронах передних рогов. По волокнам устанавливается связь между отдельными сегментами, поэтому основные пучки выделяются в собственный аппарат спинного мозга.

Волокна спинномозговых ганглиев, проникающие в мозг в составе дорсальных корешков, продолжают свой путь по различным направлениям. Одни из волокон оканчиваются на мотонейронах переднего рога своего сегмента, на вставочных нейронах задних рогов своей или противоположной стороны, на нейронах автономной нервной системы боковых рогов и на клетках ретикулярной формации В результате и спинном моле осуществляются простейшие (безусловные) рефлексы со всех сегментов тела в ел веч на раздражения кожи, мышц и внутренних органов Другие волокна поднимаются вверх, входя в состав задних канатиков; они относятся к восходящим проводящим путям спинного мозга.

Проводящие пути спинного мозга расположены снаружи от его основных пучков. Эти пути проявляются в филогенезе позднее собственного аппарата мозга и развиваются параллельно с формированием головного мозга. По путям (пучкам) проходят импульсы в восходящем направлении от чувствительных и вставочных нейронов и в нисходящем от клеток вышележащих нервных центров к двигательным нейронам.

К восходящим путям спинного мозга относятся тонкий и клиновидный пучки, задний и передний спинно-мозжечковые пути, боковой спинно-таламический и др.

Тонкий и клиновидный пучки проходят в задних канатиках и образованы нейритами чувствительных нейронов спинальных ганглиев.

Задний спинно-мозжечковый путь лежит в боковых канатиках. Он берет начало от клеток ядра, которое находится в основании задних рогов (дорсальное ядро) одноименной стороны.

Передний спинно-мозжечковый путь состоит из отростков вставочных нейронов задних рогов. После перекреста средней линии мозга волокна входят в состав боковых канатиков противоположной стороны. Оба пути проводят проприорецепторные импульсы к мозжечку.

Боковой спинно-бугорный путь находится также в боковых канатиках и состоит из перекрещенных волокон вставочных нейронов заднего рога противоположной стороны. Путь проводит импульсы болевой и температурной чувствительности тела к межуточному мозгу.

Перекрест восходящих проводящих путей. Совершаемый обычно волокнами вставочных нейронов, приводит к тому, что импульс попадает в полушарие, противоположное той стороне тела, от которой идёт возбуждение.

Нисходящие пути состоят из красноядерно-спинального, бокового и переднего корково-спинномозговых, текто-спинномозгового, предверно-спинномозгового, медиального продольного пучка и др.

Красноядерно-спинномозговой путь начинается из среднего мозга (от красного ядра), спускается по боковому канатику противоположной стороны спинного мозга и оканчивается на двигательных нейронах передних рогов. Песет непроизвольные двигательные импульсы.

Боковой корково-спинномозговой путь лежит в боковом канатике и состоит из нейритов клеток коры противоположного полушария. Путь постепенно истончается, так как в каждом сегменте спинного мозга часть его волокон заканчивается на клетках передних рогов. Путь проводит от коры произвольные двигательные импульсы, стимулирующие и тормозные.

Передний корково-спинномозговой путь, как и боковой, состоит из волокон клеток коры больших полушарий, но лежит в переднем канатике. Волокна ею оканчиваются на мотонейронах главным образом противоположной стороны, переходя туда в составе передней спайки спинного мозга. Этот путь имеет ту же функцию, что и боковой корково-спинномозговой.

Представляет интерес, что корково-спиннальные пути оканчиваются на мотонейронах спинного мозга лишь у человека и приматов, в то время как у субприматов, а иногда и у приматов между нами включается вставочный нейрон. Функциональное обоснование этому явлению не найдено.

Текто-спинномозговой путь лежит также в переднем канатике, начинается от верхних и нижних холмиков крыши среднего мозга и оканчивается на клетках передних рогов.

Преддверно-спинномозговой путь лежит между передним и боковым канатиками. Он идет от продолговатого мозга к передним рогам и проводит импульсы, обеспечивающие равновесие тела.

Медиальный продольный пучок лежит в переднем канатике и состоит как из нисходящих, так и восходящих волокон; берёт начало и оканчивается на ядрах ствола мозга и на клетках передних рогов. Пучок представляет собой очень древнюю систему волокон, которая у низших позвоночных служит важнейшим ассоциационным путём головного мозга.

Большинство нисходящих и восходящих путей совершает перекрест на разных уровнях.