В. И. Ленин развитие капитализма в россии

| Вид материала | Документы |

- В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что прогрессивное содержание народничества заключалось, 1494.71kb.

- Октябрьская революция на спирали развития капитализма, 102.54kb.

- Работы актуальна потому, что опираясь на идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин, 30.09kb.

- И экономисты, интерпретируя особенности развития капитализма в современной России,, 271.44kb.

- Отношение кпк к проблеме собственности претерпело в своём историческом развитии существенные, 181.16kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине дпп. Ф. 05. История россии (период капитализма), 584.25kb.

- Экономическое развитие пореформенной россии. Подъем капитализма, 97.02kb.

- 1. «Отцы и дети» И. С. Тургенева и общественное движение в России 60-гг, 85.18kb.

- Ленина Книга «Развитие капитализма в России», 2330.86kb.

- Валерий Паульман, 13422.42kb.

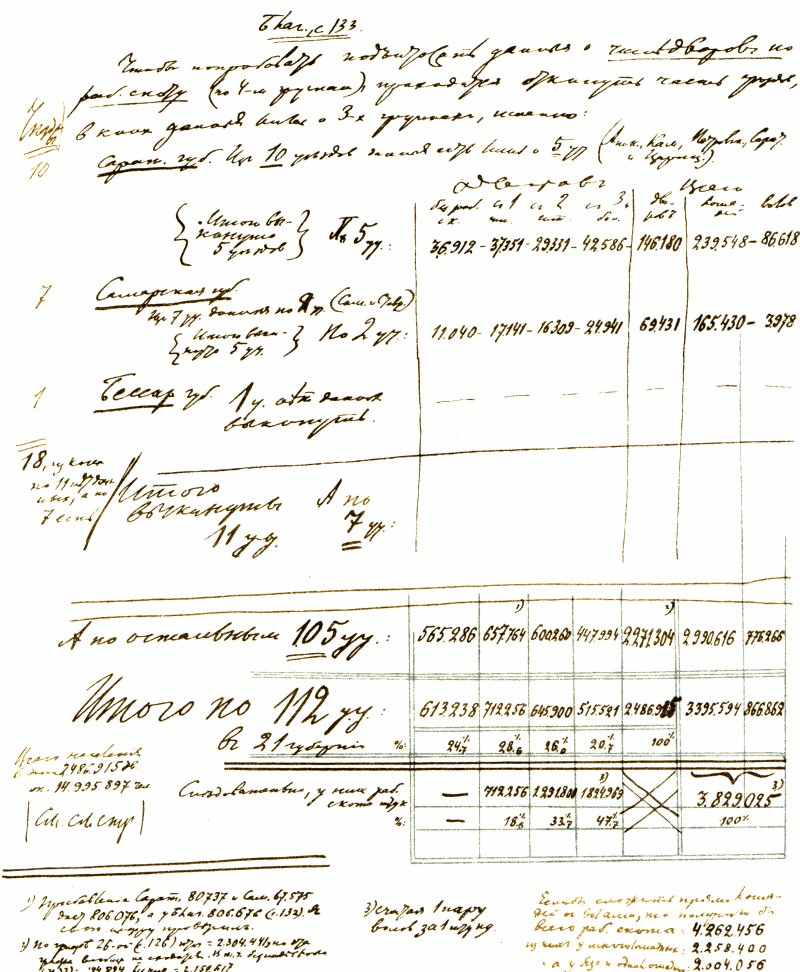

Страница тетради В.И. ленина с выписками и расчетами из книги Н.А. Благовещенского "Сводный статистический сборник" (1895 г.)

Опираясь на выведенные выше законосообразности в отношениях между группами, мы можем теперь определить настоящее значение этих данных. Если пятая доля дворов сосредоточивает половину всего числа лошадей, то отсюда безошибочно можно заключить, что в ее руках не менее (а вероятно более) половины всего земледельческого производства крестьян. Такая концентрация производства возможна только при концентрации в руках этого состоятельного крестьянства большей части купчих земель и крестьянской аренды как вненадельных, так и надельных земель. Именно это состоятельное меньшинство главным образом покупает и арендует земли, несмотря на то, что оно, наверное, наилучше обеспечено надельной землей. Если "средний" русский крестьянин в самый хороший год едва-едва сводит концы с концами (да и то неизвестно, сводит ли), то это состоятельное меньшинство, обеспеченное значительно выше среднего, не только оплачивает все расходы самостоятельным хозяйством, по и получает избытки. А это значит, что оно является товаропроизводителем, что оно производит земледельческие продукты на продажу. Мало того: оно превращается в сельскую буржуазию, соединяя с сравнительно крупным земельным хозяйством торгово-промышленные предприятия, - мы видели, что именно такого рода "промыслы" наиболее типичны для русского "хозяйственного" мужика. Несмотря на наибольший размер семей, на наибольшее число семейных работников (состоятельное крестьянство всегда характеризуется этими признаками, и на 1/5 долю дворов должна прийтись большая доля населения, примерно около 3/10 - это состоятельное меньшинство в наибольших размерах пользуется трудом батраков и поденщиков. Из всего числа русских крестьянских хозяйств, прибегающих к найму батраков и поденщиков, значительное большинство должно прийтись на долю этого состоятельного меньшинства. Мы вправе сделать этот вывод как на основании предыдущего анализа, так и из сопоставления доли населения в этой группе с долой рабочего скота, а, следовательно, с долей посева и хозяйства вообще. Наконец, только это состоятельное меньшинство может принимать прочное участие в "прогрессивных течениях крестьянского хозяйства". Таково должно быть отношение этого меньшинства к остальному крестьянству, но само собою разумеется, что в зависимости от различия аграрных условий, систем сельского хозяйства и форм торгового земледелия это отношение принимает различный вид и проявляется иначе.<<55>> Одно дело - основные тенденции крестьянского разложения, другое дело - формы его в зависимости от различных местных условий.

Положение безлошадного и однолошадного крестьянства как раз обратное. Мы видели выше, что земские статистики и последнее (не говоря уже о первом) относят к сельскому пролетариату. Поэтому вряд ли есть преувеличение в нашем примерном расчете, относящем к сельскому пролетариату всех безлошадных и до 3/4 однолошадных крестьян (около 1/2 всего числа дворов). Это крестьянство наименее обеспечено надельной землей, зачастую сдает ее по неимению инвентаря, семян и пр. Из общей крестьянской аренды и покупки земель ему перепадают жалкие крупицы. Своим хозяйством ему никогда не прокормиться, и главным источником средств к жизни являются у него "промыслы" или "заработки", т. е. продажа своей рабочей силы. Это - класс наемных рабочих с наделом, батраков, поденщиков, чернорабочих, строительных рабочих и пр. и пр.

XI. СРАВНЕНИЕ ВОЕННО-КОНСКИХ ПЕРЕПИСЕЙ ЗА 1888-1891 И 1896-1900 ГОДЫ

Военно-конские переписи 1896 и 1899-1901 годов позволяют теперь сравнить новейшие данные с приведенными выше.

Соединяя 5 южных губерний (1896) и 43 остальных (1899-1900), получаем по 48 губерниям Европейской России следующие данные:

1896-1900 гг.

| Группы хозяйств | Крестьянских дворов | У них лошадей | На 1 двор приходится лошадей | ||||

| | Всего | В % | Всего | В % | | ||

| Безлошадные | 3 242 462 | 29,2 | 59,5 | - | - | | - |

| С 1 лош. | 3 361 778 | 30,3 | 3 361 778 | 19,9 | | 1 | |

| " 2 " | 1 446 731 | 22,0 | | 4 893 462 | 28,9 | | 2 |

| " 3 " | 1 047 900 | 9,4 | 18,5 | 3 143 700 | 18,7 | 51,2 | 3 |

| " 4 и более " | 1 013 416 | 9,1 | 5 476 503 | 32,5 | 5,4 | ||

| Всего | 11 112 287 | 100 | | 16 875 443 | 100 | | 1,5 |

За 1888-1891 годы мы привели данные по 49 губерниям. Из них нет новейших сведений только по одной, именно Архангельской, губернии. Вычитая относящиеся к ней данные из приведенных выше, получим по тем же 48-ми губерниям за 1888-1891 годы такую картину:

1888-1891 гг.

| Группы хозяйств | Крестьянских дворов | У них лошадей | На 1 двор приходится лошадей | ||||

| | Всего | В % | Всего | В % | | ||

| Безлошадные | 2 765 970 | 27,3 | 55,8 | - | - | - | - |

| С 1 лош. | 2 885 192 | 28,5 | 2 885 192 | 17,1 | | 1 | |

| " 2 " | 2 240 574 | 22,2 | | 4 481 148 | 26,5 | | 2 |

| " 3 " | 1 070 250 | 10,6 | 22,0 | 3 210 750 | 18,9 | 56,4 | 3 |

| " 4 и более " | 1 154 674 | 11,4 | 6 333 106 | 37,5 | 5,5 | ||

| Всего | 10 116 660 | 100 | | 16 910 196 | 100 | | 1,6 |

Сравнение 1888-1891 и 1896 -1900 гг. показывает растущую экспроприацию крестьянства. Число дворов увеличилось почти на 1 миллион. Число лошадей уменьшилось, хотя и очень слабо. Число безлошадных дворов возросло особенно быстро, и процент их поднялся с 27,3% до 29,2%. Вместо 5,6 миллиона бедноты (безлошадные и однолошадные) мы имеем уже 6,6 млн. Весь прирост числа дворов пошел на увеличение числа дворов бедноты. Процент богатых по числу лошадей дворов уменьшился. Вместо 2,2 млн. многолошадных мы имеем только 2,0 млн. Число средних и зажиточных дворов вместе (с 2 и более лош.) осталось почти без изменения (4465 тыс. в 1888-1891 гг., 4508 тыс. в 1896-1900 гг.).

Итак, выводы из этих данных получаются следующие.

Рост нищеты и экспроприации крестьянства не подлежит сомнению.

Что касается соотношения между высшей и низшей группой крестьянства, то это соотношение почти не изменилось. Если мы, по приемам, описанным выше, составим низшие группы в 50% дворов и высшие в 20% дворов, то получим следующее. В 1888-1891 годах у 50% дворов бедноты было 13,7% лошадей. У 20% богачей - 52,6%. В 1896-1900 годах у 50% дворов бедноты было тоже 13,7% общего числа крестьянских лошадей, а у 20% богачей - 53,2% общего числа лошадей. Соотношение групп, следовательно, почти не изменилось.

Наконец, все крестьянство в целом стало беднее лошадьми. И число и процент многолошадных уменьшились. С одной стороны, это знаменует, видимо, упадок всего крестьянскою хозяйства в Европ. России. С другой стороны, нельзя забывать, что в России число лошадей в сельском хозяйстве ненормально высоко по отношению к культурной площади. В мелкокрестьянской стране это и не могло быть иначе. Уменьшение числа лошадей является, след., до известной степени "восстановлением нормального отношения рабочего скота к количеству пашни" у крестьянской буржуазии (ср. рассуждения об этом г-на В. В. выше, в главе II, § I).

Здесь уместно будет коснуться рассуждений об этом вопросе в новейших сочинениях г. Вихляева ("Очерки русской с.-х. действительности". СПБ. изд. Журнала "Хозяин") и г. Черненкова ("К характеристике крестьянского хозяйства". Вып. I. M. 1905). Они так увлеклись пестротой цифр о распределении лошадей в крестьянстве, что превратили экономический анализ в статистическое упражнение. Вместо изучения типов крестьянского хозяйства (поденщик, средний крестьянин, предприниматель) они изучают, как любители, бесконечные столбцы цифр, точно задавшись целью удивить мир своим арифметическим усердием.

Только благодаря такой игре в цифирьки г. Черненков и мог сделать мне такое возражение, будто я "предвзятым" образом толкую "дифференциацию", как новое (а не старое) и почему-то непременно капиталистическое явление. Вольно же было г. Черненкову думать, будто я делаю выводы из статистики, забывая экономику! будто я доказываю что-либо одним лишь изменением в числе и распределении лошадей! Чтобы осмысленно взглянуть на разложение крестьянства, надо взять все в целом: и аренду, и покупку земель, и машины, и заработки, и рост торгового земледелия, и наемный труд. Или, может быть, для г. Черненкова это тоже не "новые" и не "капиталистические" явления?

XII. ЗЕМСКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КРЕСТЬЯНСКИХ БЮДЖЕТАХ

Чтобы покончить с вопросом о разложении крестьянства, рассмотрим вопрос еще с другой стороны - по наиболее конкретным данным о крестьянских бюджетах. Мы увидим таким образом наглядно всю глубину различия между теми типами крестьянства, о которых у нас идет речь.

В приложении к "Сборнику оценочных сведений по крестьянскому землевладению в Землянском, Задонском, Коротоякском и Нижнедевицком уездах" (Воронеж, 1889) даны "статистические данные о составе и бюджетах типичных хозяйств", отличающиеся чрезвычайной полнотой.<<56>> Из 67 бюджетов мы опускаем один, как совершенно неполный (бюджет № 14 по Коротоякскому уезду), а остальные делим на 6 групп по рабочему скоту: а - без лошади; б - с 1 лош.; в - с 2 лош.; г - с 3 лош.; д - с 4 лош. и е - с 5 и более лошадьми (ниже для означения групп мы употребляем лишь эти литеры а - е). Группировка по этому признаку, правда, не вполне пригодна для данной местности (ввиду громадного значения "промыслов" в хозяйстве и низших и высших групп), но нам приходится взять ее ради сравнимости бюджетных данных с вышеразобранными данными подворных переписей. Такая сравнимость достижима единственно при разделении "крестьянства" на группы, тогда как общие и огульные "средние" имеют совершенно фиктивное значение, как мы уже видели и увидим ниже.<<57>> Отметим кстати здесь то интересное явление, что "средние" бюджетные данные почт всегда характеризуют хозяйство, стоящее выше среднего типа, т. е. изображают действительность в лучшем свете, чем она есть.<<58>> Происходит это, вероятно, от того, что самое понятие "бюджет" предполагает мало-мальски уравновешенное хозяйство, а таковое нелегко найти среди бедноты. Для иллюстрации сопоставим распределение дворов по рабочему скоту по бюджетным и по остальным данным:

| Группы хозяйств | Всего | Число бюджетников в процентах | |||||

| В 4 у. Воронеж. губ. | В 9 у. Воронеж. губ. | В 112 уездах 21 губ. | В 49 губерн. Европ. России | ||||

| вообще | В % | ||||||

| Без рабоч. скота | 12 | 18,18 | | 17,9 | 21,7 | 24,7 | 27,3 |

| С 1 штукой "" | 18 | 27,27 | | 34,7 | 31,9 | 28,6 | 28,6 |

| С 2 штуками "" | 17 | 25,76 | | 28,6 | 23,8 | 26,0 | 22,1 |

| " 3 "" | 9 | 13,64 | 28,79 | 18,8 | 22,6 | 20,7 | 22,0 |

| " 4 "" | 5 | 7,575 | |||||

| " 5 и более "" | 5 | 7,575 | |||||

| Всего | 66 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ясно отсюда, что пользоваться бюджетными данными можно лишь посредством вывода средних для каждой отдельной группы крестьянства. Такой обработке мы и подвергли названные данные. Излагаем их по 3-м рубрикам: (А) общие результаты бюджетов; (Б) характеристика земледельческого хозяйства и (В) характеристика жизненного уровня.

(А) Общие данные о величине расходов и доходов таковы:

Приходится на одно хозяйство (в рублях)

| | Число душ об. пола на 1 семью | Валовой | Чистый доход | Денежный | баланс | Сколько должен рублей | Недоимка | ||

| доход | расход | доход | расход | ||||||

| а) | 4,08 | 118,10 | 109,08 | 9,02 | 64,57 | 62,29 | +2,28 | 5,83 | 16,53 |

| б) | 4,94 | 178,12 | 174,26 | 3,86 | 73,75 | 80,99 | -7,24 | 11,16 | 8,97 |

| в) | 8,23 | 429,72 | 379,17 | 50,55 | 196,72 | 165,22 | +31,50 | 13,73 | 5,93 |

| г) | 13,00 | 753,19 | 632,36 | 120,83 | 318,85 | 262,23 | +56,62 | 13,67 | 2,22 |

| д) | 14,20 | 978,66 | 937,30 | 41,36 | 398,48 | 439,86 | -41,38 | 42,00 | - |

| е) | 16,00 | 1766,79 | 1593,77 | 173,02 | 1047,26 | 959,20 | +88,06 | 210,00 | 6 |

| | 8,27 | 491,44 | 443,00 | 48,44 | 235,53 | 217,70 | +17,83 | 28,60 | 7,74 |

Таким образом, разница в размерах бюджетов по группам оказывается громадная; если даже оставить в стороне крайние группы, все же бюджет у д более чем впятеро выше, чем у б, тогда как состав семьи у д менее чем втрое больше, чем у б.

Посмотрим на распределение расходов:<<59>>

Средний размер расходов на 1 хозяйство

| | На пищу | На остальное личное потребление | На хозяйство | Подати и повинности | Всего | |||||

| | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % |

| а) | 60,98 | 55,89 | 17,51 | 16,05 | 15,12 | 13,87 | 15,47 | 14,19 | 100,08 | 100 |

| б) | 80,98 | 46,47 | 17,19 | 9,87 | 58,32 | 33,46 | 17,77 | 10,20 | 174,26 | 100 |

| в) | 181,11 | 47,77 | 44,62 | 11,77 | 121,42 | 32,02 | 32,02 | 8,44 | 379,17 | 100 |

| г) | 283,65 | 44,86 | 76,77 | 12,14 | 222,39 | 35,17 | 49,55 | 7,83 | 632,36 | 100 |

| д) | 373,81 | 39,88 | 147,83 | 15,77 | 347,76 | 37,15 | 67,90 | 7,23 | 937,30 | 100 |

| е) | 447,83 | 28,10 | 82,76 | 5,19 | 976,84 | 61,29 | 86,34 | 5,42 | 1593,77 | 100 |

| | 180,75 | 40,80 | 47,30 | 10,68 | 180,60 | 40,77 | 34,35 | 7,75 | 443,00 | 100 |

Достаточно взглянуть на долю расходов на хозяйство в общей сумме расходов каждой группы, чтобы видеть, что перед нами фигурируют здесь и пролетарии и