«Христианская Пресвитерианская Церковь г. Улан-Удэ»

| Вид материала | Документы |

СодержаниеУ истоков школьного образования Учителя и ученики |

- Заседание коллегии Администрации г. Улан-Удэ по вопросу «О реализации плана работы, 245.89kb.

- И. И. Зураев Г. А. Айдаев Заместитель мэра г. Улан-Удэ Мэр г. Улан-Удэ порядок проведения, 81.99kb.

- Администрация г. Улан-удэ постановление от 31 марта 2010, 149.52kb.

- Межведомственный план мероприятий по профилактике вич-инфекции в г. Улан-Удэ на 2011, 111.91kb.

- Доклад «Стратегии развития крупных городов. Инвестиционные строительные программы», 113.84kb.

- Приказ №88 г. Улан-Удэ от «06» декабря 2007, 150.67kb.

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 2163.21kb.

- Введение, 1378.42kb.

- Итоги и перспективы в улан-Удэ 17 марта пройдет традиционное совещание по подведению, 295.59kb.

- Введение, 1198.02kb.

Предостережение Хамбо-ламы Ешижамсуева английским миссионерам о том, что их евангельские проповеди среди «определившихся с буддийской религией» бурят не принесут успеха прежде, чем они не позаботятся о массовом обучении и просвещении неграмотных кочевников Забайкалья, и только в этом заключается возможность обращения их в новую веру, оказалось верным. Да и сами пасторы по прибытии в Сибирь поняли, что люди, не умевшие читать и писать, не обладавшие элементарным познанием наук и достаточным политическим кругозором, не способны не только понимать философские основы англиканского христианского протестантизма, но и читать переводы Библии и другой богодуховной литературы на родном для них языке, которые пастора собирались здесь делать. Миссионеры видели, насколько положительно отличаются в своем общественном развитии те немногие бурятские дети, кому посчастливилось получить зачатки знаний в церковно-приходских школах, от своих полностью неграмотных сверстников, способных лишь традиционно пасти баранов в степи.

По этой причине с 1833 года деятельность английских миссионеров в Забайкалье приобрела совершенно иной характер. Теперь главной целью, наряду с переводами Библии, они определили просвещение детей, чтобы в будущем те могли читать печатающую литературу на своем родном языке. Такой литературы, между прочим, еще не было в учебных заведениях, отчего даже буряты, получившие кое-какое образование в православных миссионерских центрах, по-прежнему оставались приверженцами своих обычаев и традиций, оставаясь буддистами или шаманистами. Забегая вперед, скажем, что выпускники школ английских миссионеров, пользовавшиеся переводной рукописной (на первых порах) литературой, оказались в своих религиозных убеждениях более стойкими учениками и решительно отказывались принимать как православие, так и буддизм, чем их «непросвещенные» сверстники. Они отвергали нападки лам, священников и шаманов, и столь же спокойно принимали роль «отступников истинной веры» как приверженцы христианского протестантизма, в чем их обвиняли соотечественники. К примеру, один из учеников английских миссионеров бурят Шагдур Киннатов по-прежнему твердо стоял на их вере и 30 лет спустя, когда сотрудник Лондонского общества Джеймс Гилмур посетил Забайкалье после давно закрытой миссии и отбытии пасторов на родину. А его письма, о которых мы скажем далее, поражают глубоким духовным наполнением и написаны словно рукою опытного христианского проповедника Слова Божьего.

Селенгинск вообще-то считался немногим из населенных пунктов в Забайкалье, где зародилось просвещение. Еще в 1765 году здесь начало действовать первое профессиональное заведение – школа лекарских учеников при первом же в крае армейском полковом госпитале. При Селенгинской пограничной канцелярии работала школа переводчиков, которая готовила не только толмачей с монгольского и китайского, но и педагогов: в ней, к примеру, получил образование один из первых бурятских учителей Федор Санжихаев. Но буквально за год до открытия частной школы английских миссионеров, в 1827 году, гарнизонная школа была переведена вместе с воинской командой в Красноярск, и город Селенгинск остался без учебного заведения.115 Интересно, что эта Селенгинская гарнизонная школа, где обучались только солдатские дети-сироты (кантонисты), считается самым первым учебным заведением во всем Забайкалье, но ее контингент был очень малочисленным: по архивным документам Селенгинской ратуши зафиксировано не более 10 имен. Учился в этой школе, между прочим, и известный впоследствии монголовед и переводчик А.В. Игумнов.116 По окончании школы с 1777 года Игумнов работал толмачом, затем переводчиком в Кяхтинской пограничной канцелярии, в 1781 году сопровождал Российскую духовную миссию в Пекин. В 1805 году его, как хорошего знатока монгольского языка, включили в состав дипломатического посольства графа Ю.А. Головкина. Затем он являлся полномочным представителем генерал-губернатора Восточной Сибири по разрешению конфликтных ситуаций с бурятами и монголами.117 Говорю об этом потому, что А.В. Игумнов примет активное участие в работе по переводу Библии как в Санкт-Петербурге, так и в Селенгинске при Английской духовной миссии.

Первый опыт открытия школы при миссии в Селенгинске был положен еще в 1828 году, но это пока были маленькие классы по нескольку человек из девочек и мальчиков. Пасторам удалось без труда заполучить через князя Голицына и императора Александра I официальный статус учебного заведения, несмотря на сопротивление православных священников и ламское духовенство. Преследовалось две цели: дать бурятским детям первые элементарные знания и подготовить из них помощников для своей миссионерской деятельности. Помимо общеобразовательных дисциплин дети изучали и основы христианского учения. В последнем предмете акцентировалось внимание на формирование таких нравственных качеств, как умение прощать, долготерпение, щедрость, милосердие. При интерпретации библейских сюжетов миссионеры стремились представить Библию в практико-ориентировочном свете, в качестве «руководства к действию», тем самым способствуя формированию психологической готовности к преодолению конфликтов и разрешению жизненных проблем.118

Начало школьного образования проходило трудно, поскольку родители не видели смысла в учебе. Будучи сами неграмотными, особенно матери, они не стремились улучшить свои условия и игнорировали школьное образование. Однажды в сердцах Роберт Юилль сказал: «Заставить действовать этих людей все равно, что вытащить из грязи корову!». Иные родители требовали за учебу детей высокую плату, которых учителя также кормили и одевали за свой счет. Это значительно усложнило жизнь пасторов и заметно истощало финансовые ресурсы миссии. Правда, после отказа целевого финансирования из Лондонского миссионерского общества, им какое-то время помогали некие светские меценаты из Санкт-Петербурга, а церковь доктора Морисона поддержало обучение выдающегося из учеников бурят - Шагдура, когда тот принял решение стать национальным проповедником христианства среди своих сородичей. Помогло селенгинским миссионерам содержать школы, между прочим, и Шотландское миссионерское общество в Санкт-Петербурге, от имени которого пастор Книлль 19 июня 1826 года сообщал Российскому министру духовных дел и просвещения С. Джунковскому: «Г-жа Сталибрас завела у себя школу для монгольских девочек, имеет их несколько, обучая их делать шапки, вязать чулки и шить, и быть хорошими служанками. Г. Юилль имеет несколько мальчиков, коих он учит читать, писать и пр., некоторые учившиеся у него теперь состоят в казенной службе <…>. Я посылаю им ежегодно 15 000 рублей, которые они издерживают на месте своего содержания и для содержания учеников».119

Требования родителей за право учить их детей, было, если можно так сказать, курьезной особенностью общественной жизни в Селенгинске. С тем же столкнулись и поселенные в Нижней деревне (рядом с Английской миссией) декабристы. Скажем, обращается Михаил Александрович Бестужев к отцу или матери ребятишек: «Согласны ли вы видеть свое чадо грамотным? Отдайте его в нашу школу учиться. Я обязуюсь кормить и одевать ребенка». – «Как, батюшка, Михаил Александрович, не быть согласным; ведь это вы нам делаете истинные благодеяния. Мальчишка бьет баклуши, ничего не делает, а его одевай да корми…» - «Ну, так ты его приведи ко мне». – «Слушаюсь-с. А что же вы пожалуете в год жалованья ему?» - «Да как же так, матушка… Я же буду обучать вашего ребенка для вас же, и бесплатно!»- «Нет уж, батюшка, раз вы желаете взять его в ученики, значит, он нужен вам».- «Ну хорошо, бог с тобой, даю полтинник в месяц».

Согласие обучать за плату явилось крупной ошибкой Бестужевых. Через месяц вдруг оказывается, что ученик в школу не ходит. Михаил Александрович вновь идет к родителям. «Так в чем же дело, матушка? Почему мальчишки нет у меня?» - «Полтинника мало, положи в жалованье еще хотя бы гривенник». - «Но ведь мы же сошлись на полтиннике!» - «Нет, полтинника мало. Теперь он вам нужен, вам помогает, поэтому и жалование нужно увеличить».

Подобные разговоры продолжались в начале каждого месяца и прекратились сами собой, как только М.А. Бестужев заявил о том, что слишком высокая цена, установленная родителями, не позволяет ему продолжать обучение их ребенка.

У бурятских жителей была другая ситуация. Например, приглашенная в школу Екатерины Петровны Торсон девочка Жигмыт Анаева сначала с радостью ходила на занятия, а вскоре вдруг стала избегать учебы. Оказалась, что обучению в школе категорически воспротивилась ее мать, ибо соседи – буряты стали говорить: «Отними дочь от Торсонов, они хотят учить ее, а потом окрестить». Здесь отказ напрямую связывался с итогом деятельности школы Роберта Юилля, где помимо общеобразовательных дисциплин преподавался и Закон Божий, Библия и другие духовные предметы христианско-протестанского толка, а затем предпринимались попытки крещения выпускников в «чужую» веру. А самой истинной верой для бурят является буддизм, а слово матери – закон. Торсон же, как швед, по – происхождению православным не являлся, принадлежа к одной из ветвей западно-европейского христианства.120

Все авторы прошлых столетий при своих рассказах о жизни английских миссионеров всегда упоминают об устроенных ими частных школах в Селенгинске, Оне возле Алана и Кодуне. Первоначально одобрив их открытие, Дирекция Лондонского миссионерского общества вскоре по непонятной причине отказало в необходимом финансировании, что едва не привело к закрытию учебных заведений, если бы не помогли российские и шотландские меценаты.

Как отмечалось выше, педагог по образованию Сара Сталибрас открыла в Селенгинске большую школу (или класс) для бурятских девочек. Имел свою школу, но уже для мальчиков, и Роберт Юилль. Управлял он ею, по отзывам современников, очень успешно. В 1832 году он начал строительство для нее нового просторного здания, куда собирался свести воедино классы девочек и мальчиков, поскольку Сталибрасы и Сван к тому времени отделились и обосновались в Хоринских степях. Дерево для постройки здания он взял из двух приобретенных у местных властей пустующих домов за 116 рублей. Он также нанял пятерых человек, чтобы разобрать старые постройки. В итоге среди зданий миссии появилось отдельное помещение школы, на строительство которого понадобилось лишь половина закупленного материала. Оставшуюся часть Роберт пустил на дрова.

Необходимостью сооружения особого здания для школы объяснялось тем, что в виду заметных успехов в овладении бурят знаниями, Юилль предложил создать из двух классов Семинарию или Академию с трехлетним курсом обучения. Именовалась она «Селенгинской академией для обучения молодежи языческих племен Сибири». В ней учили арифметике, геометрии, тригонометрии, измерению, алгебре, истории, сочинению, переводу, логике, Священному Писанию, Библии. Особенностью Академии являлось обучение сразу нескольким европейским и азиатским языкам: русскому, латинскому, греческому, английскому, древнееврейскому. Успешно изучали монгольский, тибетский, маньчжурский, бурятский язык и его диалекты. В Лондоне сохранились экзаменационные работы учеников Юилля (Далека, Дабаки и Цокто), подтверждающие высокое качество полученных ими знаний в «Селенгинской Академии».

И все же для неграмотных ребятишек предложенная Робертом учебная программа была слишком объемной и трудной для восприятия, тогда как на первом этапе следовало бы ограничиться началом комплексных знаний. Просуществовало это высшее учебное заведение несколько лет. Последние известия о ней встречаются за 1833 год, когда Юилль прекратил свои регулярные доклады в Лондон. Как мы покажем далее, выпускники Академии уходили «в народ» со знанием многих языков, из которых европейские были бесполезны в среде кочевников, а сами они резко выделялись среди своих соплеменников и даже «образованных» русских жителей Забайкалья.

Сван и Сталибрасы пошли другим путем, облегчив учебную программу. Они в своих маленьких школах в Хоринской степи преподавали более простые, понятные и востребованные жизнью дисциплины, чем добились массовости посещения и действительно обратили в христианство несколько человек.121

В Кодуне обучалось от 20 до 30 мальчиков и до 10 девочек. Учили здесь Закону Божьему на монгольском языке, арифметике, русской грамматике, пению псалмов, а также шитью, вязанию, плотничьему и столярному делу. Преподавал мальчикам сам Эдвард, а Сара занималась в основном с девочками. Иногда их заменяли старшие дети Сталибрасов. Согласно имеющемуся плану усадьбы миссии в Кодуне, слева от въезда во двор отдельно (в общем ряду строений) располагались «училище девочек», «училище мальчиков», помещения для обучения и содержания бурятских детей, столовая, баня, не соединявшиеся с другими зданиями: главного дома миссии, типографии, амбарами, конюшней и прочими службами.

Православный миссионер С.И. Стуков, хорошо знавший поселение англичан у хори-бурят, писал своему брату Я.И. Стукову так: « В начале оба они (Сталибрас и Сван, - А.Т.) основали постоянное место пребывания при реке Кодуне, близ ламайской кумирни (в 15 верстах от Степной Думы) и тотчас приступили к открытию училища, в которое пригласили окрестных бурятских мальчиков и девочек; но встречая затруднения в приглашении окрестных мальчиков из разных мест в одно, они нашли нужным открыть другое училище и разделиться между собою. Почему Сван в купленном им на реке Оне в 1828 году старом доме завел новое училище и, по неудобству дома для своего помещения, находился там наездом до поездки своей в Англию, откуда приехал женатый и окончательно водворился на Ононе (ошибка, нужно Оне, - А.Т.) в 1838 году <...>. Для обучения грамоте они пригласили преимущественно мальчиков и девочек из бедных и многолюдных семейств и брали их на полное свое содержание; одежда и пища выдавались применительно бурятскому обычаю, дабы дети в своем национальном костюме свободнее чувствовали себя и родители охотнее отдавали их в училище; утром и вечером пили чай, приготовленный по-бурятски, к обеду и ужину подавалась вареная говядина и от нее шиля (суп), как у бурят».

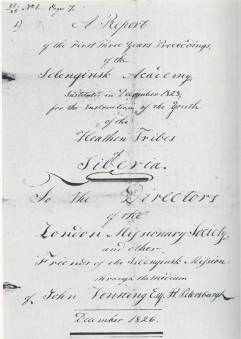

Титульный лист рапорта в Лондонское миссионерское общество

о деятельности «Селенгинской Академии» за 1823-1826 гг.

Далее С.Стуков сообщает интересные подробности организации обучения детей в Кодуне. Здесь ходило на занятия от 20 до 30 мальчиков и до 10 девочек, а в Онинском до 10 мальчиков и до 5 девочек, с подразделением на старших и младших. Старшие обучались Закону Божьему (Священной истории, Библии и Катехизису) на монгольском языке, арифметике (первым четырем действиям), русской грамматике (первой части) и пению духовных стихов. Из них более способные мальчики впоследствии назначались учителями в то и другое училища Хоринских миссионеров, поступали наборщиками и занимались переплетом книг в типографии. Работающие ученики получали жалованье до 10 рублей в месяц, что были немалые на то время деньги. Младшие изучали русскую и монгольскую грамматику по разрезным таблицам с большими буквами. С мальчиками занимались сами миссионеры, впоследствии их дети и учителя из бурят, а с девочками жены и дочери миссионеров, также хорошо владевшие бурятским языком. Девочек, кроме грамоты, учили шить и вязать по-русски, чем особенно любила заниматься миссис Сталибрас.

Занятия велись ежедневно, кроме субботы; после обеда детям дозволялись разные игры и прогулки на природу. Перед началом уроков ученики и вся прислуга созывались ударом в чугунную доску на молитву в общую залу, куда являлось и все семейство миссионеров, и по прочтении молитвы Господней всеми присутствовавшими сообща пелись 6 «стихов хвалебных» на монгольском языке. Первое шестистишие, к примеру, звучало (в русском переводе) так:

-

1.Кто может спасти от ада и

избавить от смерти? Христос.

4. Умилосердившись над нами и прийдя к нам, Иисус принял мучение и очистил от греха.

2.Надеющийся на Иисуса

удостоится от Христа

вечной блаженной жизни

и освободится от ада.

5. Сподобимся же такой милости и будем благоговеть ко Христу; оставлять такую милость великий грех.

3.Избавиться от ада – какой

радостный голос, приятный

Богу и весьма нужный человеку.

6. Господу толикой милости подающими жизнь соедините сердца и вознесите хвалу.

Хвалебная песнь (магталун-дагу) на каждый день заключала в себе особые стихи, содержание которых большей частью имело целью возбудить в слушателе сознание своей греховности и почувствовать нужду в искупителе. В пасхальные дни в стихах воспевались плоды Воскресения Христова. «В имеющемся у меня под руками макталун-дагу значится 66 дневных песней, в которых встречается от 3 до 10 стихов, но больше по 6 и все написаны на монгольском. Вечерняя молитва была одинакова, но в воскресные дни после нее следовала проповедь из Воскресного Евангелия, а весь день ученики проводили за чтением Святого Писания или повторением уроков. Шалость и праздное препровождение времени в этот день строго запрещались. На воскресную беседу нередко приходили из любопытства [взрослые] буряты, а большей частью с намерением сладко поесть, ибо миссионеры без угощения не отпускали никого. По выслушанию уроков усердным мальчикам и девочкам ежедневно раздавались тымдыки (бумажные знаки) с надписью «Саин тымдык», которые хранил у себя мальчик [и девочка] до экзамена, бываемого перед новым годом, и получал тогда за каждый тымдык по 5 копеек, а также конфеты или что-нибудь из вещей».

С.Стуков описал и существовавшую при миссии систему наказания провинившихся: «Для наказания ленивых и шалунов употреблялись следующие меры: садили в холодный карцер, надевали на голову бумажные колпаки с надписью – «энэ мухай хубун инэктуй» («это худой мальчик, смейтесь над ним») и водили в таком виде среди товарищей, садили за голодный стол, к которому подавали только хлеб, для питья настой из горькой полыни». Но такое откровение Стукова кажется нам маловероятным или преувеличенным.

Любовь и расположение к себе бурят английские миссионеры заслуживали ласковым с ними обхождением, гостеприимством, разными подарками, а особенно щедрою платою за их труд и покупаемые у них продукты: например, если за корову хозяин просил 10 рублей, то пасторы отдавали 15. Хорошо платили и за работу в миссии. Ученики, обучаемые плотницкому, столярному и токарному делу, строили хозяйственные помещения и делали мебель под руководством миссионеров.122

Хорошему усвоению учебного материала детьми способствовала не только высокая профессиональная подготовка миссионеров, но и наличие у них большой библиотеки. Таковой, к примеру, отличалось книжное собрание Роберта Юилля в Селенгинске. По воспоминаниям селенжан, записанных С.Г. Рыбаковым столетие назад, «в доме помещалась библиотека с большим количеством Евангелий на маньчжурском языке, Священного Писания и довольно большой библиотеки по восточным языкам, монголо-английский и маньчжуро-английский словари, грамматика на обоих языках, руководство по геометрии и тригонометрии на братском языке».123 А современник миссионеров первых лет пребывания их в Селенгинске А.Мартос отметил в здешней библиотеке помимо общеобразовательных книг графические глобусы, а одна из комнат была отдельно заполнена книгами Священного Писания на английском языке и значительным количеством Евангелий на маньчжурском языке,124 видимо для раздачи бурятам во время пасторских поездок по кочевьям.

Библиотека миссионеров по отбытии их в Англию была оставлена на хранение у селенгинского купца Н.И. Мельникова, а в 1864 году передана последним в библиотеку Посольского Спасо-Преображенского монастыря, где была учреждена кафедра Селенгинского викарного епископа и по совместительству руководителя вновь учрежденной Забайкальской духовной миссии РПЦ, где и содержалась отдельно от монастырского собрания книг. Сведения о ней содержатся в Государственном Архиве Читинской области,125 в деле «Описание построек Посольского монастыря епископом Георгием…» за 1894 год, где имеется специально раздел – «О библиотеке и архиве монастыря, о переданной туда библиотеке английских миссионеров, проживавших в окрестностях г. Селенгинска».126 Об этом писал и сам епископ Селенгинский Вениамин, свидетельствовавший о большой ценности этого книжного собрания. Дальнейшая судьба ее неизвестна.127 В фонде редких книг Национальной библиотеки РБ хранится полный том «Ветхого Завета» на монгольском языке, отпечатанная миссионерами в 1840 году в С.-Петербурге под научным руководством академика Я. Шмидта, и поступивший в Бурятию из библиотеки Казанского университета. Известно, что остатки архива монастыря попали в фонды Антирелигиозного музея Бурят-Монгольской АССР, но судьба книг не выяснена. А в 1907 году в Троицкосавско-Кяхтинское отделение РГО от П.И. Перфильева поступило неизвестное письмо М.А. Бестужева из Москвы А.В. Всеволодову, жившему в доме миссионеров. Оно было вложено в книгу «Lantigwaire par Sir Water Scott» с пометкой на форзаце «видел Лепарский». Книга эта с письмом найдена в чулане при осмотре дома.128 Скорее всего, книга когда-то была подарена Бестужевым Роберту Юиллю, хранилась в его библиотеке и досталась «по наследству» другу декабристов А.В. Всеволодову как память, куда он и вложил присланное письмо Михаила Александровича.129 То, что миссионеры и декабристы обменивались литературой, подтверждает архивная находка Р.И.Цуприк, из которой следует, что «изданный в 1839 году по недостатку цензуры с портретом А.Бестужева альманах «Сто русских литераторов» и XI том сочинений А.Марлинского были немедленно приобретены, в том числе и «Селенгинским пастором Робертом Юиллем».130

Что касается библиотеки миссионеров в Кодуне, то из нее происходит несколько книг, найденных в 1850 году властями при обыске и описи имущества бывшего тайши Дымбилова – ученика школы Свана. Так, в бочке у мельницы его усадьбы в Кодунском улусе, было обнаружено: «175 томов английскими миссионерами отпечатанные книги о пророчестве пророков Моисея, Амоса и Авдея в тетрадях с переплетами, из коих три без крышки»; «64 тома разных наименований Нового Завета, припечатанные Российским Библейским Обществом, в С.-Петербурге, из коих 12-ть без крыш».

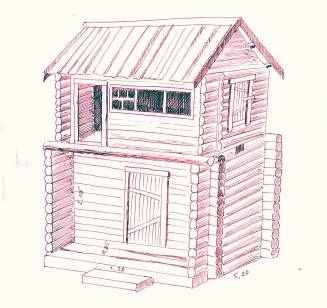

Амбар с мезонином и верандой на втором этаже главного тайши хоринских бурят Н.Н. Дымбилова – ученика миссионеров В. Свана и Э. Сталибраса в Кодуне.Зарисовка с натуры и обмеры А. В. Тиваненко в 2009 году.

Любопытно, что инородец Вандан Юмцонов (Юмсунов, также ученик школы в Кодуне), привлеченный к удостоверению описи вместе с Тарбой Жигжитовым, Бадма-Цырен Хандуновым, Сыбжит Шериповым, Галданом Тобоевым, Сыренпил Ванбуевым, Ванданом Дымбиловым, Вочиржапом Намцараевым в присутствии арестованного тайши Николая Дымбилова, письменно заявил: «Но книги сии А[нгличан]ам не принадлежат, но кому именно не знаю».131

Скорее всего, это попытка снять со своего школьного друга обвинение властей и лам в продолжающейся связи с английскими миссионерами, выдворенными из России.

А по описи книг библиотеки в кабинете Дымбилова Хоринская степная дума перечисляет: 1 Евангелия без переплета и 3 в кожаном, I «Посланник» издания 1836 года в бумажном переплете, I Лексикон на монгольском и маньчжурском языках в бумажной обвертке, I «История Гесурхана печатная».132

Подводя итог сказанному, следует отметить, что все три школы миссионеров стремились подготовить в будущем группу молодых квалифицированных евангелистов из детей бурят. Библия использовалась у них как основное пособие для уроков чтения и письма. Роберт Юилль, к примеру, практиковал занятия по библейскому сочинению каждую субботу. Написанные ребятами письменные работы зачитывались и обсуждались в воскресные вечера, и в случае ошибок ученики переписывали свои сочинения в понедельник. Эдвард Сталибрас, наоборот, каждое воскресенье опрашивал своих учеников о том, что же они услышали из проповедей за день, а Шагдур (Киннатов) и другие старшие ребята стенографировали их высказывания о христианской вере.

Некоторые сочинения учеников Эдвард отправлял в Англию, переводя их на английский язык, показывая тем самым, что бурятские молодые люди имеют способность быстро понимать основные догматы христианства и точно выражать беглую речь письменно.

Повторимся, что между миссионерскими школами существовали и различия в преподавании. Роберт Юилль больше придерживался академической программы, и поэтому его ученики обладали более широким кругозором и были склонны к исследовательской работе. Эдвард Сталибрас и Вильям Сван не считали «академизм» актуальным, но в их обучении превалировала религиозная духовная атмосфера. Это достигалось методами и психологического давления на сознание ребят с целью раскрыть их духовный потенциал и обеспечить зависимость от христианских догматов. Такой подход к учебному процессу английские миссионеры объясняли необходимостью оторвать бурятских подопечных от идолопоклонства, духовных пороков и страстей. А это возможно только тогда, если человек пойдет по праведному пути, придерживаясь «Бога и Спасителя во всем».

В результате Сталибрас и Сван действительно добились необратимого изменения личности степных кочевников. Первые переломы сознания учеников вызывали у наставников большую радость. Один из таких «исторических» моментов отражен в письме Эдварда от 8 мая 1834 года в Лондонское миссионерское общество: «Настало время, которое мы ждали с тех пор, как наши глаза увидели начавшиеся удачи, в которое Бог сделает сердца бурятов верующими в его Духе».

Это случилось и с собственными «английскими» детьми, причем одновременно с их бурятскими сверстниками. Через две исповеди ребята поняли, наконец, «правду христианства». Среди первых, кто постиг это, был мальчик шестнадцати лет Бадма. Сталибрас описывает, как произошел его духовный перелом после трех лет изучения Библии. Первое время зарницы понимания догматов христианства исчезали «как утреннее облако или ранняя роса». И только после одной из ярких проповедей Вильяма Свана Бадма встал на «истинный» путь окончательно и бесповоротно.

К слову сказать, учебные программы для своих школ Сталибрас, Сван и Юилль разрабатывали самостоятельно. Однако они кое-что знали и присматривались к разработкам своих баптистских предшественников Кэрри, Маршман и Вард, служивших на миссионерском поприще в Индии и Китае. Более всего они были осведомлены о системе образования своих протестантских коллег среди калмыков и народов Кавказа. Но все предшествовавшие школы были временным явлением, а сами миссионеры работали в них мало. Поэтому их деятельность прошла незаметно, и сведения о школьных программах были утрачены. В Бурятии же английские миссионеры поставили целью «вести» своих учеников с юного возраста до возмужания, когда они становились подготовленными стойкими последователями христианской веры, каким, к примеру, был Шагдур Киннатов. Помещенные в приложении нашей книги его письма наглядно показывают всю глубину и прочность полученных знаний для квалифицированного проповедничества.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Слава учителя возрастает настолько, насколько его ученики делают успехи в школе и после ее окончания. Английские миссионеры каждый по-своему воспитал неплохих последователей своего дела. Часть из них стали учеными людьми, другие заняли заметные должности в управлении бурятскими родами, третьи продолжили учительское поприще своих наставников.

Бывая в Гусиноозерском дацане, декабрист Н.А.Бестужев не мог не обратить внимание на служившего там юношу. Тот знал латинский, греческий, русский, монгольский и бурятский языки, что само по себе было явлением в Забайкалье и Сибири чрезвычайно редким, особенно среди бурят. Когда И.П.Корнилов, сменивший мундир гвардейского офицера на сюртук чиновника столичного Межевого ведомства, приехал в Бурятию, Бестужев с его помощью «выпросил» необыкновенного юношу у Хамбо-ламы на роль переводчика во время предстоящей поездки вокруг озера. В течение нескольких недель тот сопровождал декабриста по окрестным местам, и эта исследовательская поездка сыграла большую роль в дальнейшей жизни юноши. Он оказался и хорошим проводником, и переводчиком. Хорошо знал местность, умело переводил тексты бурятских народных сказок, песен, легенд и преданий. В одном из своих писем Бестужев удивлялся: «Близко 30 лет <…> живу в этой стране, но еще впервые удалось мне слышать сказки бурятские и иметь под рукой такого удачного переводчика».

Этим удивительно образованным юношей был Дамба Вамбуев (1814-1875). Три года вместе с девятью бурятскими мальчиками он учился у английского миссионера Роберта Юилля в Селенгинске. Поскольку Юилль тяготел к академическому образованию, то Дамба сильно отличался от своих соотечественников, обладая глубокими познаниями в разных науках и блестяще владея западными и восточными языками. С той поездки Вамбуев стал еще и учеником Бестужевых, сам обучая ребятишек всему тому, что взял от английских миссионеров. Но в дальнейшем карьерного и творческого роста ему за Байкалом не предвиделось. Тем более он совсем не годился для затворнической монастырской жизни при дацане. Это Н.А Бестужев понял при первом же знакомстве, как и И.П Корнилов. В записках последнего есть такие строки: «Дамба Вамбуев, староста Хатагинова рода <…> учился греческому и латинскому языкам. А теперь при Гусиноозерском дацане в звании абаши, то есть дал обет не убивать никого и исполнять пять правил добродетели».

Когда Корнилов и шведский художник-путешественник К.П. Мазер были на приеме у главы буддистов России в Гусиноозерском дацане, то «прислуживал нам, - как вспоминал сам Корнилов, - молодой бурят в халате с косой, говорил он хорошо по-русски – он был племянником Хамбо-ламы. Научился он многому от англичанина-миссионера Роберта Юэль (Юилля, - А.Т.). Дамба Вамбуев был переводчиком».

Узнав о предстоящем отъезде Корнилова из Иркутска в Петербург, Дамба Вамбуев принял решение испытать счастье в столице, для чего обратился за содействием к Николаю Бестужеву. Тот согласился и 24 октября 1845 года направил с бурятским юношей рекомендательное письмо своему другу: «Се предстоит перед очами вашими – общий наш знакомец Дамба Вамбуев…» О том же пишет и И.П.Корнилов: «Когда я уезжал в 1850 году обратно в Петербург, Дамба Вамбуев узнал об этом от Бестужевых, приехал в Иркутск и просил меня взять его в Петербург. Я взял его <…>. В Петербурге рекомендовал его А.Д.Башмакову (друг Корнилова, - А.Т.), который представил его министру внутренних дел и даже государю».133 Современные бурятские декабристоведы134 не сомневаются в тесной дружбе братьев Бестужевых и Вамбуева, по ходатайству которых Корнилов стал его покровителем в Петербурге.

После аудиенции с Николаем I, Вамбуев посетил Москву и оттуда вернулся на родину. Служить в дацан уже не пошел, а стал работать в Кяхтинской таможне. На склоне лет удостоился награды, традиционной для «инородцев» - серебряной медали «За усердие» с правом ношения на груди с голубой Станиславской лентой. Умер в 1875 году на 61 году жизни.135

Кроме Вамбуева среди окончивших учебу у Юилля, значатся также «трое бурят <…> [которые] знали русскую и монгольскую грамоту», служившие «наборщиками у миссионеров и двое очень порядочно писали по-русски: Бадма Кутчиков, Дылык Цойзобов и Гамбул Абагаев».136 Среди них мог быть и Ванжилов, славившийся по всему Селенгинскому краю своим столярно-токарным искусством. Он учился у братьев Бестужевых, от коих и получил в награду столярный станок и все необходимые инструменты. Одновременно, надо полагать, Ванжилов кое-чему обучался и у Роберта Юилля: известно, что он ремонтировал ему миссионерский дом, сделав реконструкцию внутренних перегородок, заменив глухую стену двумя точеными колонными, поддерживавших потолок.137

Бурятский студент «Селенгинской семинарии (Академии)» читает «грамматику монгольского языка» Роберта Юилля. Зарисовка Р. Юилля.

Интересным учеником Юилля был Ринчин (Иринчин-Нима) Ванчиков, которому английские миссионеры обязаны переводом Евангелия на монгольский язык. Роберт сам рассказывал, как привлек мальчика к учению, потратив более года на то, чтобы найти себе помощника, умеющего читать и писать на родном языке и который мог бы служить переписчиком. В конце-концов он отыскал подходящего кандидата. Им стал Ринчин, которому в ту пору исполнилось 18 лет. Это был один из нескольких братьев в своей большой многодетной семье. Уже тогда юноша самостоятельно обучился монгольскому и русскому языкам, умел читать и писать, и это тоже считалось не рядовым событием в общей массе неграмотных бурят.

Ринчин обладал незаурядными способностями, но был довольно амбициозным, как и его английский учитель, и тем самым представлял собой ценную находку для миссии. Он сам приходил к Роберту Юиллю несколько раз, чтобы одолжить почитать русские книги, и когда появился вновь, миссионер дал ему Евангелие, при условии, что тот вернет книги через неделю.

Ванчикова считают самым ярким учеником в Селенгинской миссионерской школе, где он получал знания не только от Юилля, но также Свана и Сары Сталибрас. Миссионеры отзывались о талантливом ученике очень тепло, поскольку тот был главной силой в начавшемся переводе Библии на монгольский язык. Того же мнения был и профессор Казанского университета О.М. Ковалевский, видевшего в нем образованнейшего человека среди бурят, одного из самых первых интеллигентов из потомственных кочевников. Слыханное ли дело - Ринчин Ванчиков по-своему перевел со старомонгольского так называемый «Чингисов камень» из Приаргунья, чем это сделал академик Я.И. Шмидт – один из самых

крупных востоковедов России начала XIX столетия, автор ряда книг и серий научных статей относительно языков и культур Центральной Азии, главным образом монголов и тибетцев, доктор наук в университете Востока и действительный член Академии наук. Их переводы были выставлены рядом на научном симпозиуме ориенталистов в Петербурге в 1839 году, но большего признания получил перевод скромного, никому неизвестного бурята из Забайкалья.138

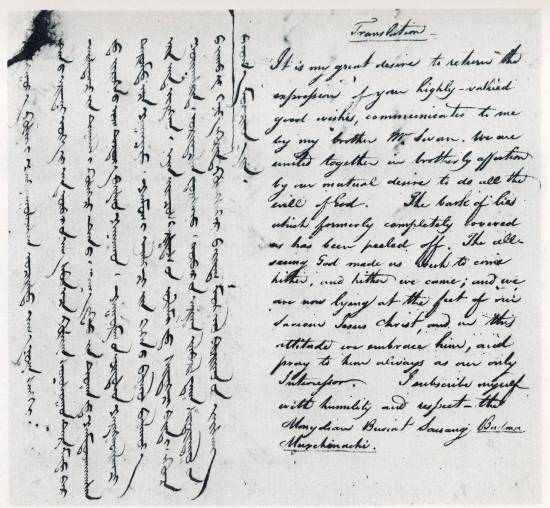

Письмо на старомонгольском языке ученика Бадмы Вильяму Ханкею в Лондонское миссионерское общество с переводом его на английский Вильямом Сваном

В 1835 году Ванчиков становится преподавателем Троицкосавской войсковой русско-монгольской школы. В рекомендательном письме о нем дана характеристика: «Образован английскими миссионерами и по отзыву хорошо знает российскую словесность».139 Был учителем монгольского языка для детей бурятских казаков. Его учеником являлся Доржи Банзаров – первый дипломированный ученый из бурят.

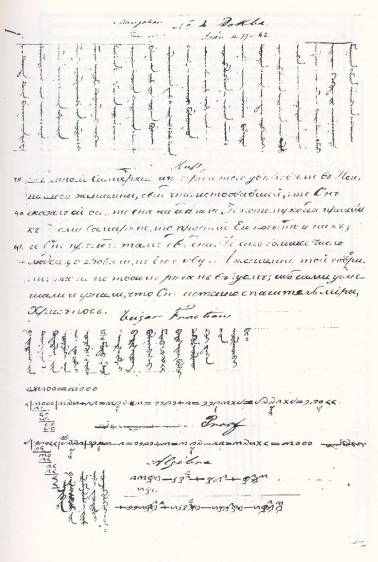

Экзаменационный лист студента «Селенгинской Академии» Дагбы.

В бурятских летописях о Ванчикове сказано: «Пятидесятник сонгольского полка, коллежский регистратор Ринчин-Нима Ванчиков был учеником у англичанина – миссионера в Селенгинске, владел русской и монгольской грамматикой, сопровождал жандармского полковника Мишлова во время его пребывания в Селенгинске. В конце 1838 года Ванчиков вызван в столицу, был на приеме у императора Николая Павловича и награжден серебряной медалью с Владимирской лентой, кортиком с золотой ручкой и возвратился обратно с генералом - бароном Шиллингом. Затем будучи учителем Троицкосавской русско-монгольской войсковой школы, основанной до введения нового устава для казачьего войска, он скончался».140

Существуют некоторые интересные подробности пребывания Ринчина Ванчикова в столице. Прибыл он в Санкт-Петербург 10 января 1839 года, проведя в дороге 36 суток. Жил у барона Шиллинга. Граф А.Х.Бенкендорф выдал ему «билет» для свободного хождения по городу. Он посещал школы торгоутского и калмыцкого языков при учебном заведении лекарских учеников, где встречался с академиком Я.И.Шмидтом, когда тот составил почти половину монгольской грамматики и приступил к работе над словарем. Для представления государю императору Ванчикова заставили сшить новую европейскую одежду. Выехав на родину 14 мая, он по дороге домой посетил Казанский университет 17 мая и встречался с профессорско-преподавательским составом, особенно с О.М.Ковалевским, внимательно следившим за его успехами на научном поприще.141

Действительный статский советник Шиллинг Фон Канштадт был послан Николаем I в Забайкалье с целью составления Положения о буддистах, чтобы проверить, как исполняется Манифест Павла I от 18 марта 1795 года и Указ Александра I от 22 июня 1822 года о свободном исповедовании религии. С Ванчиковым он проехался по всем местным забайкальским дацанам и произвел государственную ревизию конфессий.142

Троицкосавская школа занимает особое место в народном просвещении Бурятии. Она открыта в 1832 году. По своему учебному плану и программам приближалась к уездным училищам (ныне колледжам), но в то же время являлась своеобразной и единственной в системе образования, будучи в ведении Министерства внутренних дел, а не Министерства народного просвещения. Учащиеся считались пансионерами, находясь на полном государственном обеспечении. Здесь наряду с общеобразовательными предметами проходили и военную подготовку. Готовила из бурятских детей писарей и урядников для казачьего войска и писарей для бурятских родовых управлений. Воспитанники обучались чтению и чистописанию на российском и монгольском языках, российской и монгольской грамматике, арифметике, географии, истории государства российского, основам православия и буддизма. Кроме того, проводилась военная экзерциция, сообразно с родом казачьей службы.143

Не удивительно, что Троицкосавская военная школа быстро приобрела популярность среди бурятского казачества: первые годы своего существования она не могла вместить всех желающих учиться. Но светские власти никак не шли на увеличение контингента с 24 до 40 человек.

В 1851 году школу перевели в Селенгинск и разместили во втором доме уехавшего Роберта Юилля, то есть туда, где Ванчиков постигал основы наук у английских миссионеров. На следующий год, правда, школу закрыли из-за отсутствия средств для ее содержания и возобновили занятия только в 1859 году. В 1872 году передали в ведение Министерства народного просвещения, а еще через десять лет преобразовали в Селенгинское двухклассное городское училище.144

Русско-монгольская войсковая школа, в которой много лет преподавал талантливый ученик английских миссионеров, просуществовала в общей сложности 49 лет. Она явилась, не без участия Ванчикова, единственной школой у бурят, имевшей более обширную программу, чем обычные приходские училища, чем — то напоминая учрежденную Робертом Юиллем «Селенгинскую Академию для инородцев Сибири». Выпускниками ее стали немало грамотных людей. Абсолютное большинство писарей, урядников бурятских казачьих полков, переводчики пограничных управлений Забайкалья были ее воспитанниками. Многие питомцы продолжали учительствовать: Аюша Дашицыренов, Алексей Корнильцев, Онисим Москвитин, Николай Бадмаев, Сосор Туруев и другие. Из среды учеников Ринчина Ванчикова вышли дипломат И.П. Шишмарев – первый русский консул в Монголии, Будажап Кутухуев – переводчик при новой духовной миссии в Пекине, Доржи Банзаров – первый бурятский ученый, кандидат наук, крупный ориенталист, сыгравший значительную роль в отечественной востоковедческой науке.145

Славились грамотностью также бурятские дети из миссионерских школ Вильяма Свана на Оне и супругов Сталибрасов в Кодунском Станке. Предметы преподавали как сами миссионеры, так и их жены и дети. Иннокентий Прикамский (брат декабриста И.И. Завалишина) писал, что английские миссионеры много сил отдавали воспитанию своих детей в чисто английском духе: «В тогдашней далекой, глухой и страшной Сибири <…> им нечего не осталось делать, как <…> затвориться в домашнем кругу и приготовить детей своих быть им со временем товарищами по познаниям, по европейским понятиям, поставить их мыслью и чувством уровнем с собою».146

Однако Завалишин здесь не совсем прав. Действительно, обучение детей Сталибрасов происходило в основном в узком домашнем кругу. Сара давала им лишь первые начальные уроки, но затем Эдвард обучал их обычными школьными предметами, включая латинский и греческий языки. Однако большую часть времени английские дети все же проводили в кругу своих бурятских сверстников, сидя с ними за одним столом миссионерской школы. Поэтому, совмещая теоретические знания с каждодневной бытовой практикой, дети Сталибрасов неплохо знали монгольский и бурятский языки. В 1850 году, спустя девять лет после возвращения миссионеров на родину отца, сын Эдварда Джеймс Стивен вспоминал и напевал (с помощью братьев и сестер) бурятские протяжные песни, которые он слышал в детстве. У него сложился профессиональный интерес к изучению музыкальной культуры монгольских народов, но он умер в 1888 году, а его рабочие материалы по бурятской музыке перешли к другу Стумпфу.

Юные Сталибрасы еще в Забайкалье выступали в роли учителей для своих бурятских сверстников и их родителей, заменяя мать и отец, когда им было некогда или они болели. Еще в Кодуне мальчики Томас и Вильям твердо видели себя в будущем только на миссионерском поприще.

Любопытно, что не имевшая понятия о монгольском языке Ханна Сван по приезду с мужем Вильямом в Забайкалье быстро его освоила, чем удивила даже бурят. Ученик миссионеров Шагдур Киннатов писал ей в Англию 9 марта 1842 года: «Дорогая миссис Сван! <…> Очень радостно видеть, как вы так хорошо пишете на монгольском языке». А ранее, в 1835 году, делился в письме к Сталибрасам: «Ханна Сван хорошо для нас переводит. Что бы мы делали без нее? Как же нам вознаградить нашего переводчика?»

Э.В. Демин полагает, что И.И. Завалишин (Иннокентий Прикамский) в повести-мелодраме «Ольхонянка» дал собирательный образ учениц супругов Сван через девочку Мэри.147 Герой простывает на балу в доме Иркутского генерал-губернатора. Его лечат врачи Вольф и Персин (фамилии реальные), а потом «привезли старого ламу из селенгинских кумирен». В результате лечение продолжилось на острове Ольхон посреди Байкала. Здесь он был принят хоринским тайшою Ринчин-Доржо Дымбиловым (фамилия реальная), который был учеником английских миссионеров. «Старик тайша был вдов и имел только одну дочь <…>. Он говорил хорошо по-русски, был даже порядочно образован, <…> выписывал и читал русские газеты и журналы, но <…> он остался буддистом (неверно, – А.Т.), а дочь его? Ей было ровно 16 лет. Много годов уже прошло, как умерла ее мать, тетка главного тайши хоринских бурят. Крошечной девчонкой поручили ее попечению миссис Вайт, жены одного из английских миссионеров, живших тогда на Ононе (р. Она – А.Т.). Тут с согласия отца была она крещена по обрядам англиканской церкви и названа Марией, тут выросла, тут и получила такое воспитание <…>, какую не всегда можно дать и в столице».

Нет, этот образ не собирательный. «Мисс Вайт» И. Завалишина, это Ханна Куллен, жена Вильяма Свана. Будучи бездетной, она действительно удочерила бурятскую девочку. По Завалишину, та воспитывалась «как родная дочь мистера и миссис Вайт» (Сванов). Кстати говоря, Сваны усыновили еще и бурятского мальчика и увезли его с собою в Англию, что следует из письма Шагдура Киннатова от 24 декабря 1835 года: «Я слышал, что вы взяли себе маленького Чарльза. У милой миссис Сван теперь есть сын! Когда он вырастет, пусть он с Божьего благословения станет Его слугой. Пусть он помнит и о своих бурятских братьях». Но, говоря о Мэри, нужно сказать, что главный хоринский тайша Дымбилов, крестившийся в 1842 году, действительно имел дочь Марию, крещенную еще английскими протестантами. Это и есть Мэри из повести И.И. Завалишина. К слову сказать, была дочь Мэри и у Шагдура Киннатова, о чем он в письме от 24 декабря 1835 года с гордостью сообщал: «Наша Мэри шлет вам мэндэ, она учится читать и узнает буквы». В честь своего наставника Шагдур назвал и сына Вильямом, но тот рано умер. В среде Сванов обучалась и некая Джон Кален Ли, которая и написала письмо Шагдуру с места своего миссионерского служения на Мадагаскаре. Вероятно, та самая удочеренная Сванами неизвестная бурятская девочка, поскольку, «ее нянчила на руках мисс Каллен» (Куллен). Письмо пришло на английском языке, и его переводила на бурятский сестра Шагдура Киннатова: значит, как и брат, она также обучалась у английских миссионеров.

Там же на Мадагаскаре и Инди начали служение и дети Сталибрасов. Мальчиками 16 и 14 лет после смерти матери Сары они были увезены отцом в 1834 году на учебу в Англию, где продолжили образование в Силокетенской школе, а затем в университете. Из писем Сталибраса видно, насколько сильно у них было желание служить Богу. Но продолжать дело отца они не могли: все еще закрытой оставались Монголия и Китай. Поэтому местом их служения стали Мадагаскар и Индия. Как следует из письма Киннатова от 9 мая 1842 года, «их письма были наполнены такой любовью, что мы как будто увиделись с ними лицом к лицу». В послании к другу и сверстнику Шагдуру они делились планами добиться на Мадагаскаре несравненно больших успехов, чем это осуществил их предшественник Гафаравави.

Шагдур Киннатов является одним из самых выдающихся учеников английских миссионеров Сталибрасов и Сванов, но знал он и Роберта Юилля. Это тот самый «выдающийся последователь Шагдур», который финансово поддерживался церковью Морисона в Лондоне, когда учеником он показал исключительные познания в области христианского проповедывания и готовился миссионерами на роль национального протестантского пастора среди бурят. Это подтверждают приводимые в нашей книге письма Шагдура, написанные на прекрасном языке христианского проповедника, с отражением глубоких познаний в церковных догматах. В письме миссис Джон Каллен (Ханна Куллен) от 3 августа 1835 года он подробно рассказывает, как попал в миссионерскую школу. Придя по заданию отца за бараньей шкурой к бурятам, жившим возле миссионерского стана, он услышал очень грозный лай «горной собаки» мистера Сталибраса («горная собака» - это тибетский мастиф)148 и решил посмотреть ее. В доме миссионера он застал жену пастора, обучавшую его сверстников. Хотел было уйти, но тут хозяин пригласил мальчика к себе и, узнав, что тот умеет читать и писать, предложил остаться на службе личным секретарем миссионера. Потом Шагдуру поручили контролировать учебу бурятских детей в школе, где он учительствовал долго и после отъезда англичан на родину, а если быть более точнее – взял под свое попечение оставшуюся без пасторского окормления созданную общину христиан-протестантов. Ученики продолжали жить отдельной колонией в отрыве от отчего дома, и это единение укрепляло их силы в борьбе против начавшегося давления со стороны буддийского духовенства и бурятского нойонства. Следы небольших строений вдоль фасадной части ограды миссии в Кодуне скорее всего относятся к их жилищам в виде прямоугольных деревянных юрт. Жил там постоянно и Шагдур Киннатов. В письме Вильяму Свану спустя почти полтора года после отбытия миссионеров, он признавался: «У меня все в порядке по милости Божьей. Я постоянно думаю о вас, сомневаюсь, что задержусь здесь надолго, но я часто думаю о моих дорогих друзьях, я часто не могу сдержать слез».

Став учителем, Шагдур Киннатов преподавал в разных местах Хоринской степи. В том же письме Свану он сообщал: «Сейчас я занят преподаванием в доме Дуги в Тайше <…>. Раз или два в неделю хожу слушать их уроки, но я все еще не знаю, станет ли Кудун моим домом. Возможно, я буду жить на Оне. У меня искреннее желание открыть там школу. Но все же я не знаю, как все будет, я был бы рад, если по милости Божьей мое здоровье позволит мне учить маленьких детей». Забегая вперед, скажем, что потомки Шагдура живут в районе Хоринска и Новокижингинска до сих пор. Среди членов возрожденной здесь христианской общины верующих можно видеть и его правнука, 80-летнего Мыжит - Доржо.

Из писем Шагдура всплывают многие имена учеников английских миссионеров в Хоринской степи, часть из которых разъехались с Кодуна после отбытия пасторов на родину в разные места, но продолжали поддерживать между собою тесные связи и одинаково нежно и с благодарностью вспоминали своих наставников. Сами обращения Шагдура к Сванам и Сталибрасам в письмах дают наглядное представление, насколько крепка была взаимная любовь учеников и учителей в миссионерском стане: «Дорогие друзья!», «Дорогая миссис!», «Дорогой мой старший брат и учитель!», «Милостивый государь!», «Дорогая государыня матушка!», «Моя дорогая сестра!», «Госпожа матушка!» и т.п.

В письме от 24 декабря Шагдур Киннатов упоминает «жену Сонбока», «жену Долги», «Семью Санжала», «наших дорогих друзей Ашиту, Сондри, Тарба, Текши, Мандари, Бечуме, Осчу, Години, Гонагет, Сонгет», которые просили передать свое приветствие – «мэндэ» учителям. «Все хотят, чтоб я напомнил вам о них». Упомянут и некий Хобитус Бадма: «Он два месяца работал с Текши, но завтра он отправляется на Ону». О Тарбе, к примеру, сам Вильям Сван писал: «Он не молод, развит не по годам, рассуждает во многих случаях, т.е. если бы выпал благоприятный шанс, он заменил бы отца. Он мягкий, способный к учебе, стремящийся к усовершенствованию». Шагдур сообщал Свану: «Наш Тарба все еще не был на службе, у него остался тот же чин, который был при вашем отъезде». Тарба получил стойкую репутацию человека ученого и многие предполагали ему карьеру тайши.

Так оно и случилось, но уже после отъезда миссионеров. Дело в том, что он был сыном Хоринского тайши Жигжит Дамба-Дугарай и служил в конторе отца заседателем. Работал хорошо и за усердие удостоился серебряной медали. Заодно посещал занятия английских миссионеров в Кодуне. Его отец руководил Хоринской думой с 1824 по 1835 годы, то есть в период активной деятельности миссии. После его ранней смерти в 36 лет на освободившуюся должность были выдвинуты два человека – сын предыдущего тайши Дэмбила Ринчин-Доржо (тоже ученик английских миссионеров) и его коллега по школе, сын умершего Жигжита Тарба. Народ разделился в своих пристрастиях на два лагеря. Однако генерал-губернатор Восточной Сибири В.Я. Руперт утвердил первого. После отстранения Ринчин-Доржо главным тайшой Хоринских бурят в 1851 году стал Тарба и повел дело так хорошо, что на следующий год милостиво пожалован почетным кафтаном (мундиром), а в 1857 году удостоился чина коллежского регистратора. «Знал русскую и монгольскую грамоту, был учен и имел хороший нрав. Народ жил в благоденствии, но некоторые выражали жалобы и на этого тайшу».149 Поэтому в том же 1857 году был отстранен.

Яркой личностью в Английской миссии был сын главного тайши Дэмбила Галсанай Ринчин-Доржо (он же Николай) Дымбилов. Джон Кохран писал о нем: он «прямо обожает миссионеров, которые часто бывают у него и живут неделями; он преуспевает в английском, которому обучает его мистер Сван». Училась и крещена в христианство его дочь Мэри (та самая «Ольхонянка» И.И. Завалишина). Как главный тайша активно содействовал как протестантской колонии, так и русскому православию, но был настроен против буддизма и в конечном итоге, как мы рассмотрим далее, в силу своего служебного положения способствовал значительному сокращению его распространению в Бурятии. Но это все относится уже к периоду после отъезда английских миссионеров на родину. О судьбе Ричин-Доржо Дымбилова мы скажем далее.

В Кодунской миссионерской школе обучался также Вандан Юмсунов. Отец его Юмсун Уннуев приехал с семьей в Нижний Кудун из Агинских степей. Получив образование у пасторов, остался преподавать в школе. Затем избран шуленгой Саганского рода. Отличался высокой грамотностью и склонностью к научно-исследовательской работе, считался ученым человеком среди хоринских бурят. Сумел передать свою грамотность сыну Соло Ванданову, как и должность шуленги. Соло также знал «много языков». В 1875 году Вандан Юмсунов написал «Летопись происхождения одиннадцати Хоринских родов», пользовавшуюся необыкновенной популярностью и распространившуюся в списках, пока она не была опубликована в 1934 году издательством Академии наук СССР.150 Как отмечали специалисты, сочинение Юмсунова является лучшей по стилю изложения и самой большой по объему исторической хроникой в бурятском летописании. По отзыву Н. Поппе, привлекают «блестящий стиль, образный, очень четкий и строгий язык» ученого и литератора.151 Автор широко использовал деловые документы, ранее существовавшие работы летописного характера, в том числе древние монгольские, устные легенды и предания. Вандан Юмсунов столь основательно подошел к изложению материала, что почти в каждой главе мы находим какие-нибудь неизвестные до этого факты,152 представляющие ценный источник и для современной науки. Среди таковых пространные описания некоторых бурятских обычаев и обрядов, эпизодов истории народа, сведения об административном управлении, о правах на землевладение, о нравах и образе жизни, о здравоохранении, о повинностях и т.д.153 Есть в его Летописи известие о прекращении деятельности Английской духовной миссии в Кодуне и Оне в ноябре в 1840 года, о поездке в Петербург главного тайши хоринских бурят (своего одноклассника) Дымбилова и аудиенции с императором Николаем I, о последовавших в 1848 году репрессиях по обвинению того в «совершении преступного дела».154 Он же сообщает еще об одном ученике миссионеров Санжипе, о котором вскользь упомянул в письме Шагдур Киннатов. Это был Санжип Дандарын из хори-галзутского рода, старший брат ширетуя Онон-Цугольского дацана Лундуб Дандарына. Он «перешел в каталицизм и стал жить обособленно и проповедывать иную веру».155

Кроме Летописи перу Вандана Юмсунова принадлежат родословные таблицы хоринских родов и своего собственного; мемориальная записка о посещении Забайкалья великим князем Алексеем Александровичем – сыном императора Александра II; заметка о поездке старшего тайши Цыдыпа Бадмаева и шуленги Цырен-Доржи Аюшева в Санкт-Петербург на III Международный съезд ориенталистов, состоявшийся в 1876 году.156 Юмсунов также перевел с русского на бурятский научный труд востоковеда А.М. Позднеева «Ургинские хутухты», и произвел запись хори-бурятской эпопеи «Эреэлдэй эуэн богда хаан эрбэд соохор моритой».157

По словам дочери Юмсунова, ученик английских миссионеров умер в 1883 году. Сама Хандажаб прожила до 1964 года и скончалась в возрасте 84 лет. Сыном Вандана был шуленга Соло, внуком Будожап, правнуком Цырен-Доржи. Праправнучка летописца Нина Цырендоржиевна Будажапова живет до сих пор в Могсохоне на родине предков, является заслуженным учителем России. Она говорит о некоей сохранившейся реликвии – тамге из мрамора, которой пользовались Вандан Юмсунов и его сын Соло, когда возглавляли саганский род.158

Наконец, следует назвать еще одного талантливого ученика английских миссионеров в Кодуне. Это Бардо, о котором Сталибрас упомянул в письме для «Миссионерских хроник»: тот первым из здешних учеников-бурят проявил интерес к Благой вести. Но своим открытым признанием, что он – ученик Христа, а также из-за отказа поклоняться «языческим» богам своих предков, Бардо вызвал яркое негодование буддийских лам и своих верующих сородичей. Однажды, в 1833 году, какой-то священник-лама жестоко избил его по голове, отчего юноша заболел, ослаб и вскоре скончался, несмотря на интенсивное лечение. Об этом ярко и образно описал в письме Шагдур Киннатов, которое мы, в числе других, публикуем в приложении нашей книги. Скажу только, что смерть юноши потрясла его учеников и обитателей всей миссионерской колонии. Было принято решение похоронить Бардо недалеко от могилы жены Эдварда Сталибраса Сары, как первого мученика за Христа из числа бурятских последователей его учения. Текши прочитал над прахом товарища отрывок из пятнадцатой главы первого Послания к Коринфянам. «Это было ободрением для нас, когда мы слушали обращенного бурята, твердо верующего в Спасителя и присоединившегося к нашей похоронной службе, на которой мы предавали земле тело другого молодого бурята, умершего в вере».